井上有一的钟声

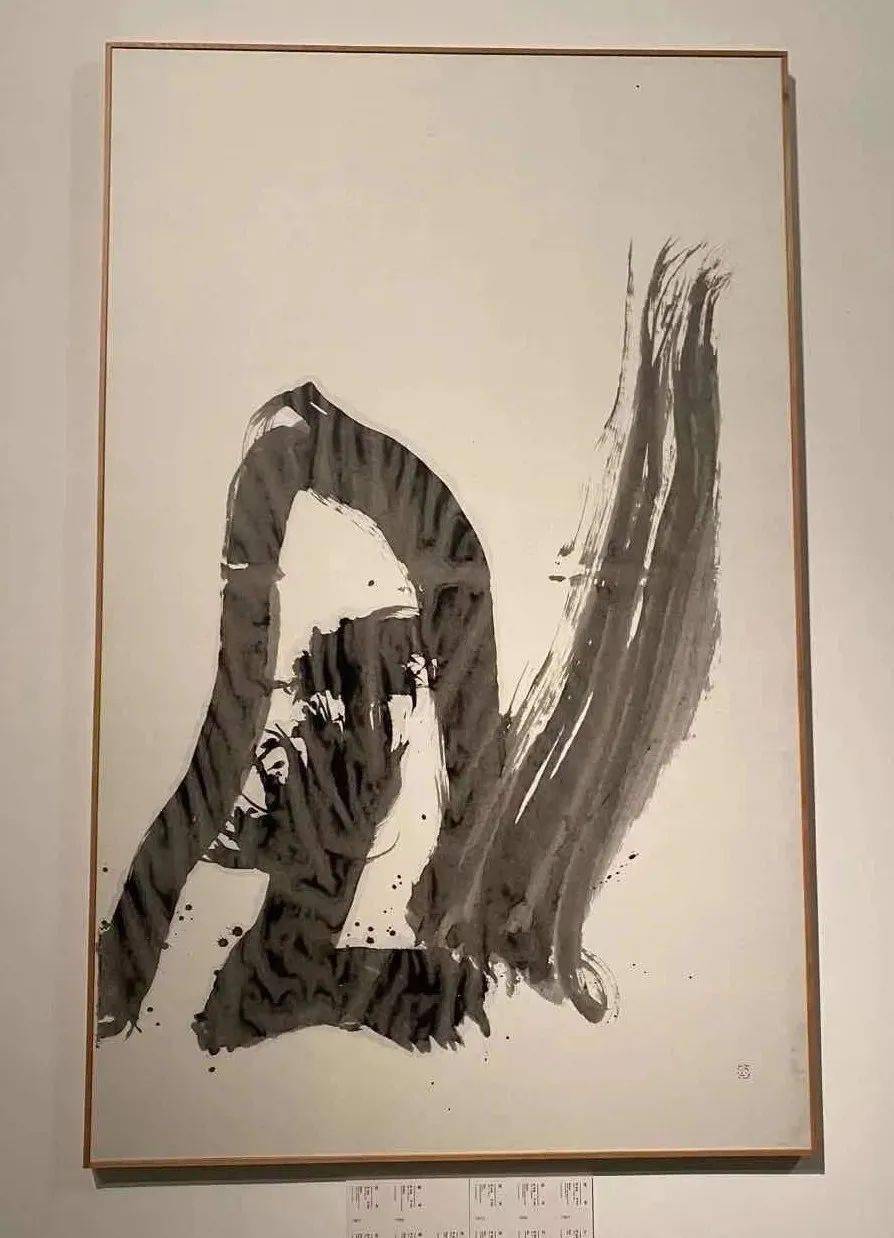

2021-03-16 10:08:17 来源: 点击:

正在清华大学艺术博物馆举办的“井上有一:东瀛的钟声”是迄今国内规模最大的一次井上有一书展:时间长(近四个月)、展厅大(两个大展厅)、展品多(112件)。

但或许展厅里浑厚的“钟声”并没有在更大的人群中引发太大的“回响”,甚至在各种书法交流群都没有溅起太大的水花。一方面可能有疫情影响的因素,去现场的人数有限制,另一方面这个展并不符合一个热展的“打卡目的地”要求——有多少观众会专程来跟一张看上去“粗头乱服”的“贫”字合影,然后晒到社交媒体?但这或许是更为“正常”的一种情况:大部分到访的观众是怀有欣赏的态度来的。而书法圈及书法爱好者圈的平静或许正可说明,井上有一的成就虽然多年前就引发国内书法界的讨论和学习,但他所开拓的方向在今天依然能给我们提供深广的启迪,这也是主办方“钟声”的用意吧。

书法与破圈

当然,如今越来越多的读者/观众已经不再被“江湖书法行为表演艺术家”所迷惑,但仍然很有意思的是,或许其中有很多人直接或间接模仿了有一的书写行为:赤膊、光头的男子拿着扫把一样的大毛笔挥舞着,不时发出喊声。而能否真正理解有一的此类创作,其实正关涉书法界争论了很久的,关于书法的发展方向、书法的“现代性”和“走出去”的问题。

本文讨论的一个前提是将井上有一视为达到了很高境界的艺术家。不然很多论题将无法开展。

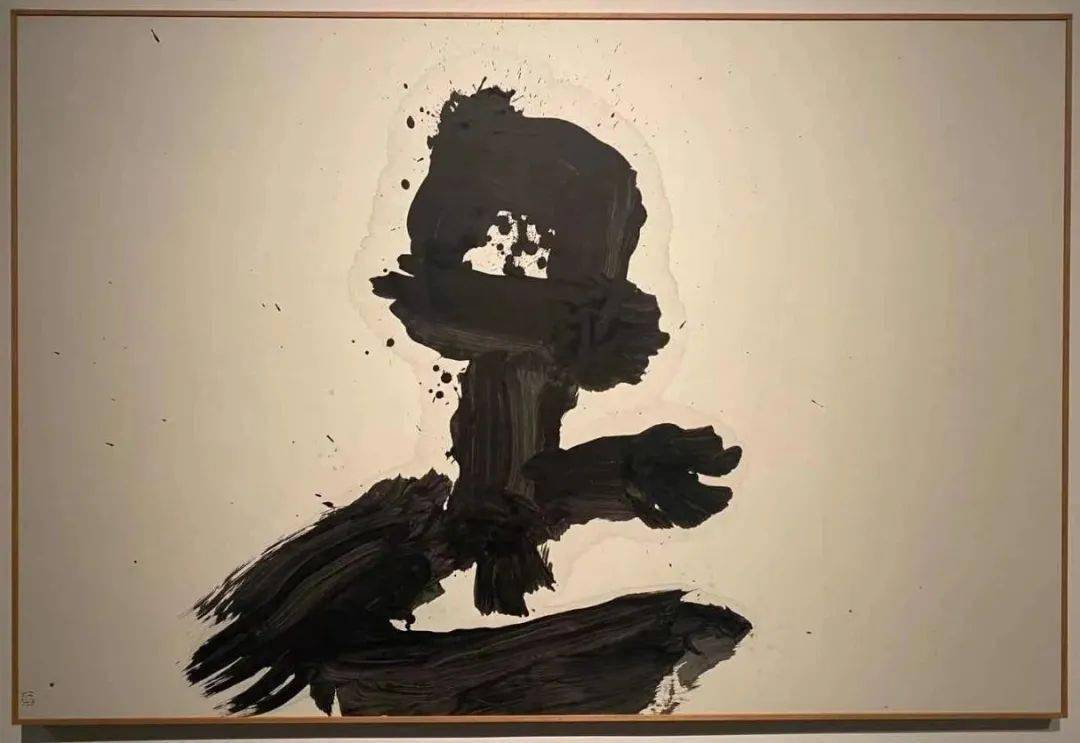

《爱》 墨 和纸 1972

我们可以轻而易举地解释为什么井上有一用自制的大型书写工具的行为艺术可以视为富有趣味的优秀书法作品,而江湖人士尽管行为更乖张,却依然只能沦为笑柄——有一的创作显示出作者深厚、扎实的书法功底,气息沉稳而酣畅。但或许我们不太容易解释为什么一些有着传统书法功底的书法家,甚至不乏名家,欲“破圈”的时候却很难成功,甚至引起群嘲,而他们的行为也很像是对有一的“致敬”。

其实无论真实意图如何,欲“破圈”的书法家毕竟精神可嘉。书法圈毕竟是内卷严重的一个“圈”。这不仅因为传统是一股强大的力量,比如东晋“二王”父子自唐朝以来,地位虽偶有撼动,但迄今仍是话语核心。学习传统当然是必要的,一段时期传统的断裂,事实上造成了一代人对于真正的文化传统的隔膜。

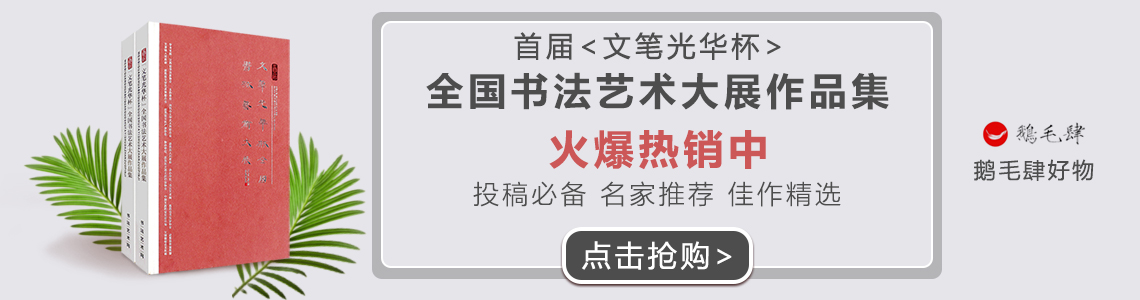

《智愚》 墨 竹纸 1978

现在看起来,似乎年轻的一代正在逐渐“回归”,例如重回“二王”,对古人笔法、趣味的系统学习、掌握等,他们对资源、信息的获取能力是前人不可比的;而高校设立的书法学专业这些年也培养了一批博士,理论高度也应有相应的提升。但年轻一代面临的危险并不少,既有新问题,也有老问题。老问题比如体制化和官僚化的问题,新问题主要与消费主义和功利主义有关。而消费主义的情境所带来最可怕的后果就是古装影楼式、网红式审美:甜(或假酷)、俗、媚,这种危害更大。

书法与学养

过年的时候,某书法群议论起晚会以及各大城市电子幕墙的各种新年问候的字体,大家都沮丧得不得了,按说电视行业也算是文化行业了,但他们选择的“书法字体”恰恰是最不书法的字体,往往是最俗不可耐的一种江湖字体,是赤裸裸的视觉污染,还不如直接上宋体字。一位琴棋书画皆通的书法家朋友感叹,书法是各种艺术中最难的一种。或许我们正可以讨论一下为什么“最难”。

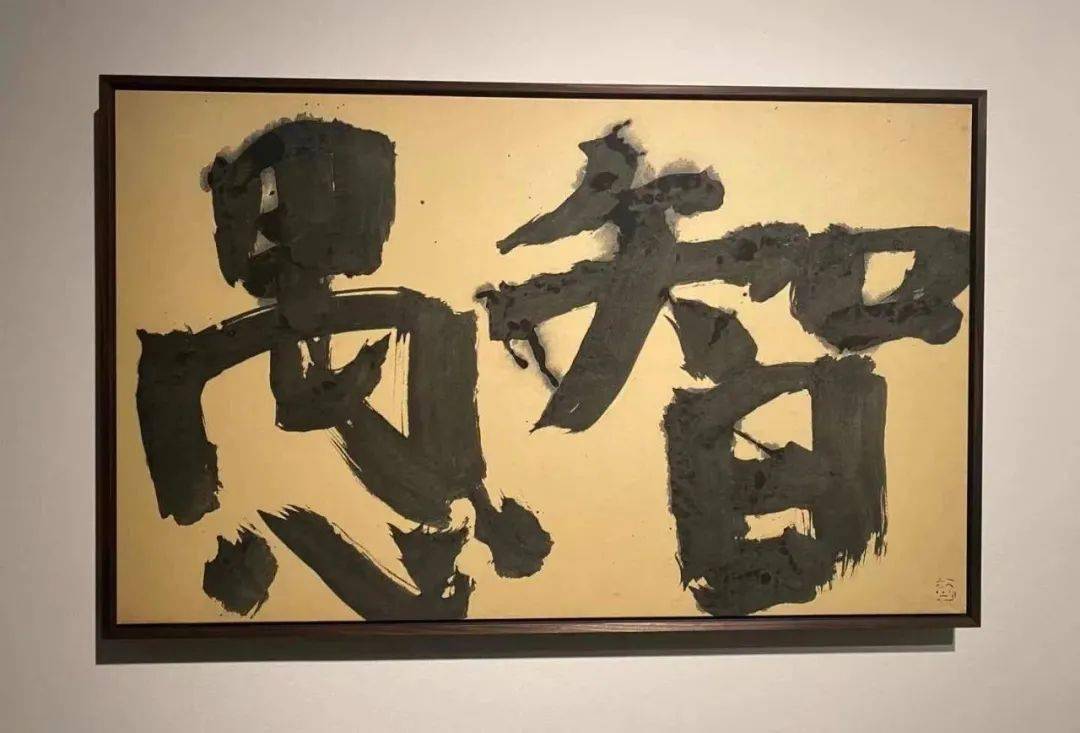

《佛光国师偈》 墨 和纸 1980

首先,关于书法和现代语境中的“艺术”的关系一直都是一个问题。古人大概不会想到自己在写字儿的时候是一个艺术家。因为这是他们的日常行为,楼兰残简和土地买卖文书的书写者做梦也想不到,自己的字迹会被供在博物馆里珍藏。

和“艺术”沾边儿的是文人士大夫阶层。但他们更将书法看作是一种必需的学养,没有学养的底子,就难登大雅之堂。所以传统的书法家学问也都好,没有例外的。举个例子,如今学启功书法者多矣,很多模仿者也确实写得表面上很相似,但为什么行家还是觉得肉眼可辨(大多数情况下),就是因为字里行间那种学养的气息。这也是中国书法的正统——即文人传统。这也是为什么启功先生当年对设立书法博士点是有疑问的:“您觉得写成什么样算博士呢?”因为书写本身是与学养无法割裂的,甚至可以这么说,书法界的所有油腻和俗气都源自于学养的匮乏。所以我们能看到书法界也一直有人在朝着这个方向而努力,比如白谦慎老师。而如今的书法教育,包括书法专业缺乏的恰恰正是这个。

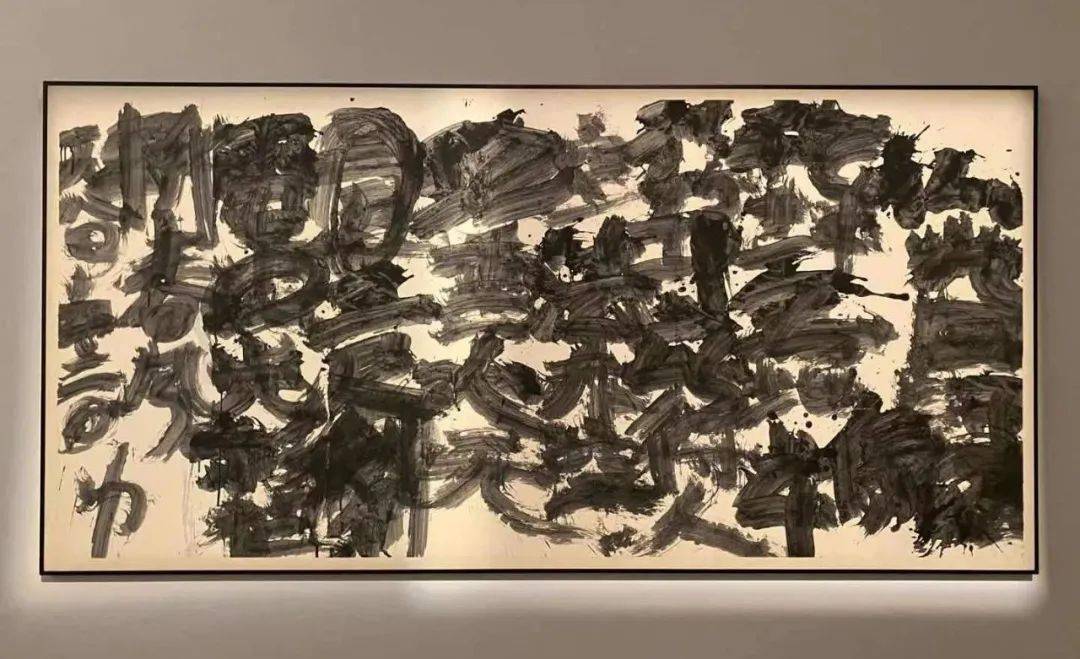

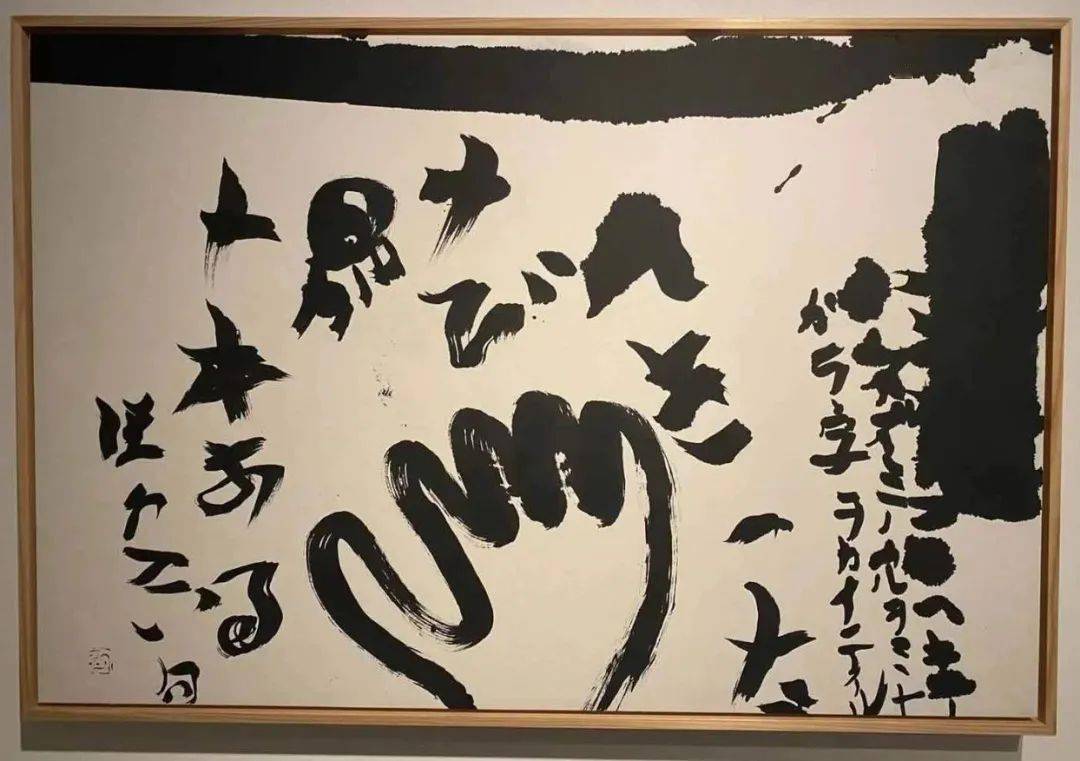

《风》 墨 和纸 1968

以技法训练为核心不对吗?不能说不对,但它只是必需条件之一。这样的训练显然是有效的,我们不难看到一些80后,甚至90后中书协会员技法非常纯熟,甚至不让古人,但当你进一步去品味的时候,却顿觉索然无味,那就是因为书写的内容,以及作者对所书写内容的理解、呈现没有可品味之处的缘故。

这也是为什么对于西方人而言,深入了解书法是非常困难的,大部分人也只能停留在好奇心的层面上。但是如果我们同意汉字也是一种抽象的表意系统,那么完全有理由相信它能够成为“现代艺术”的一部分。而这一点也正是井上有一得以顺利“出圈”,成为西方当代艺术视野中重要的东方艺术家的重要原因。

有一的书写

当然,必须承认井上有一生逢其时。上世纪50年代后期,日本经济飞速发展,西方对东方文化的好奇心也在升温。而有一恰恰又是一个本来梦想成为油画家,却由于种种原因成为了书法家的人。当时的波洛克、克莱因等西方艺术家的抽象表现主义艺术被全世界瞩目,他们也恰恰需要(不管动机如何)和东方“他者”的对话。而井上有一恰恰赶上了这个“风口”,作为日本(东方)的代表,连续八年参加了圣保罗双年展等世界顶级美术展览。

但我们应当正确地理解这一点:井上有一并不是因为“前卫书法”而成为这个代表的,而恰恰是因为他扬弃了“前卫书法”,回到了文字和笔墨上来。

《龙》 冻墨 和纸 1960

对日本书法有些了解的人大概知道日本的“墨象派”,最初它的理念是粉碎书法内部的一切陈规俗套。学过书法的人都知道笔法、字法、章法何其难,又何其繁琐,所以它以对汉字的反叛姿态吸引了革新者的共鸣。然而随着墨象派的不断扩大,很多反叛精神被误读,反而成了一种对文字的消解。反观今日的状况,“墨象”更多地被用在商业设计和时尚广告中,早已脱离了书法。井上有一恰恰是很早就看破这一点的那个人。假如脱离了书写,这种“创新”无非就会变成另外一种时髦的东西,不再是书法。而我们知道有一一生在临帖这件事上的用功之勤。从开蒙的《雁塔圣教序》到晚年的《颜氏家庙碑》,没有沉浸在其中几十年的扎实工夫,有一的作品是不足以成为我们的“钟声”的。

《足》 墨 和纸 1973

我们或许需要思考一下日本人在书法这件事情上的特殊性——这与被误读的“工匠精神”无关——书法对他们来说其实和西洋美术一样是个“舶来品”。就这一点而言,原研哉将日本文化比喻为一只漏斗,经过过滤,恰好留下了外来文化的精华。或许这里还有苏联思想家巴赫金所谓的“外位性”视角,能够从外部看到“内部”的人看不到的东西。

《贫》

当单个的汉字在一个很大的空间里,或白底上出现,我们就又重新认识了它一次,因为我们在日常生活中很难留意到它“本来”的样子。这迫使我们对它展开思考。比如净土宗高僧印光法师的住处写着一个硕大的“死”字,当我们重新审视这个字的时候,有心者一定会觉察到它形而上学的意义。同样,井上有一此类创作的每一个字都有其意图,他的书写方式,他的创作所采取的形式,产生的气氛都是紧紧围绕这个汉字富含的意蕴展开的,都是为了迫使我们重新审视它的意义。例如他写了很多的那个“贫”字。那正是消费主义甚嚣尘上、经济形势一片大好的时代背景下,觉悟者的一记棒喝。

有一的直心

没有形而上精神追求的艺术家是不可能成为大家的。井上有一写道,贝多芬说巴赫是一条大河,颜真卿也是一条大河,是黄河。我们当然知道巴赫在音乐史上是一个绝对精神性的存在,他的音乐是属于灵性的。同样颜真卿也是一个精神性的存在,他的书法体现出一种刚毅、凛然、浑厚的人格形态,但有一最欣赏的是他的“诚实”。他说:“高贵、优雅比比皆是,然而,带着汗臭、泥土味的人以现实生活中的诚实逼来的,只有颜真卿。”也正因为如此,有一将其作为终生学习的对象。

诚实二字,何其难也!这就是所谓的“真”。这就是“钟声”。

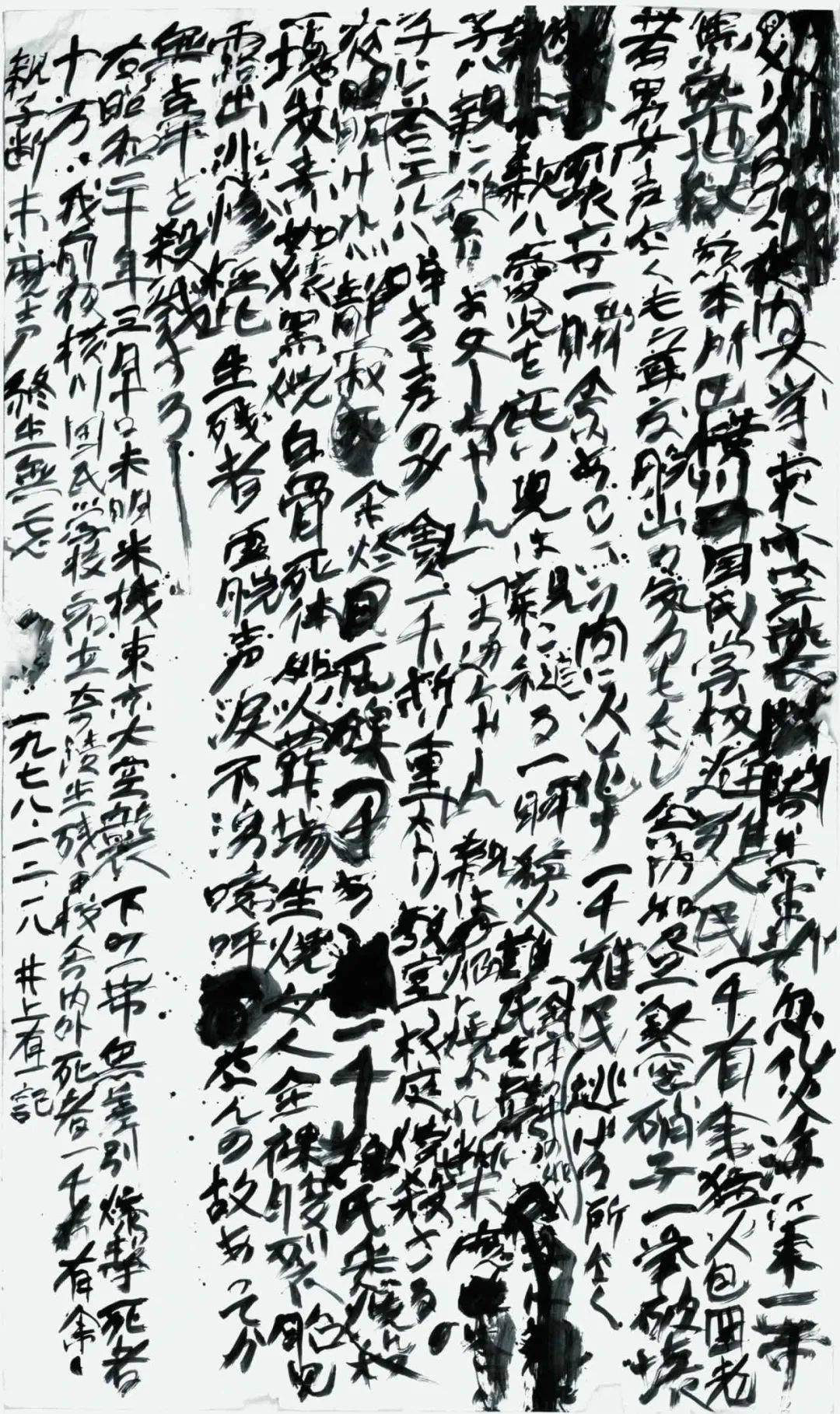

《噫横川国民学校》 墨 和纸

关于形而上的精神性这一点,有一学习的正是佛家和道家的精神传统,他终生都在学《道德经》,他说“贫”即来自《道德经》,他解释为“知足者富”。并且大诗人松尾芭蕉和高僧良宽是他的主要取法对象。芭蕉和良宽都是禅宗式的人物,没有禅宗的学习体验是很难懂得其境界的,他们在比所谓的“美”更高的一个层次上。

《剪了指甲》 墨 和纸 1973

或许可以用弘一法师的书法来比较说明。实际上我们看到“弘一体”书法的时候会有点发懵。弘一法师还是李叔同的时候,书法不是这个样子的,是一种多年临习魏碑形成的雄秀气质,何以出家之后,变得浑圆、瘦高,又有点儿孩子的气质了呢?作家唐诺有一个观察很有趣,他说,往往都是没有足够的书法训练,却又认为自己精神层次比别人高的人喜欢模仿“弘一体”。但其实这种把戏从不会成功,因为弘一法师刚好在这种取向的反面:他的字体实际上来自一种从极为绚烂的滚滚红尘中醒悟后的惭愧,是有那么些“知有愧”在里头的,一点火气全无。这种孩子的气息的呈现,和良宽书法相类似,它靠的不是小聪明,更无法做作,只能靠孩童一样的“直心”。

《上》 墨 和纸 1984

恰恰井上有一就是这样的“根机”。正是这样的“直心”,才能第一时间触动我们——这里没有什么“不懂”的,当你面对他的作品,看到的就是他本人——一个一个的、直立的“人”。

对了,这个人的本职工作其实“只不过”是个清贫的、买不起城里房子的小学老师,从19岁干到退休,一生兢兢业业,并且将大部分工资都用在了书法上(纸很贵),从不收学生。

文|黑择明