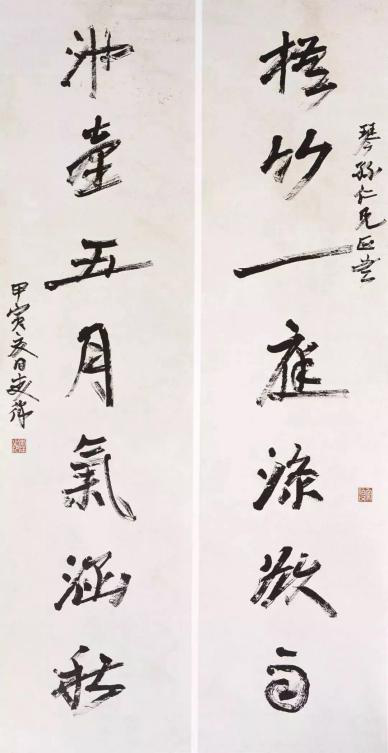

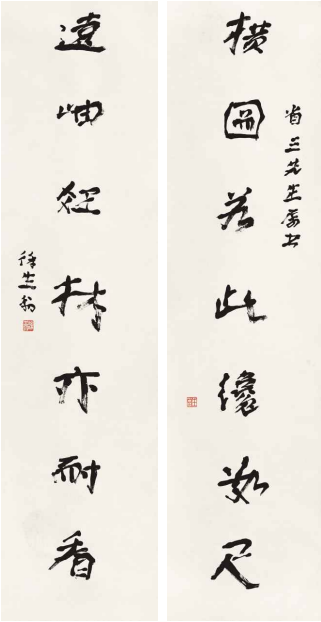

徐生翁 | 在“丑书”的现代实践方面,是一个真正意义上的开拓者!

2020-06-29 16:46:34 来源: 点击:

徐生翁,虽享有一定时誉,但知道他的人并不多。一如姜寿田所言,徐几乎是在一个完全封闭的生存环境中构筑着自我的书法世界。站在现代书法史上看,徐生翁在“丑书”实践方面,是一个真正意义的现代开拓者。

在20世纪后20年引动潮流中产生了巨大影响,但与书史上的经典书家相较,书法虽风格卓荤,但生硬凑泊,缺少“杂多的统一”的包容性和经典性。因而,其书法的风格意义要大于书法意义。

书法面貌基本是取法北碑中

风格强烈的碑刻

徐生翁在诗书画印等方面颇有成就,尤以书法造诣为人称道。然而,与许多书法家游走于名利场不同,徐生翁不慕名利,不求闻达,数十年足不出绍兴,以布衣终天年,虽生活清贫,但不失耿介之性,在封闭的环境中构筑自我的书法世界。

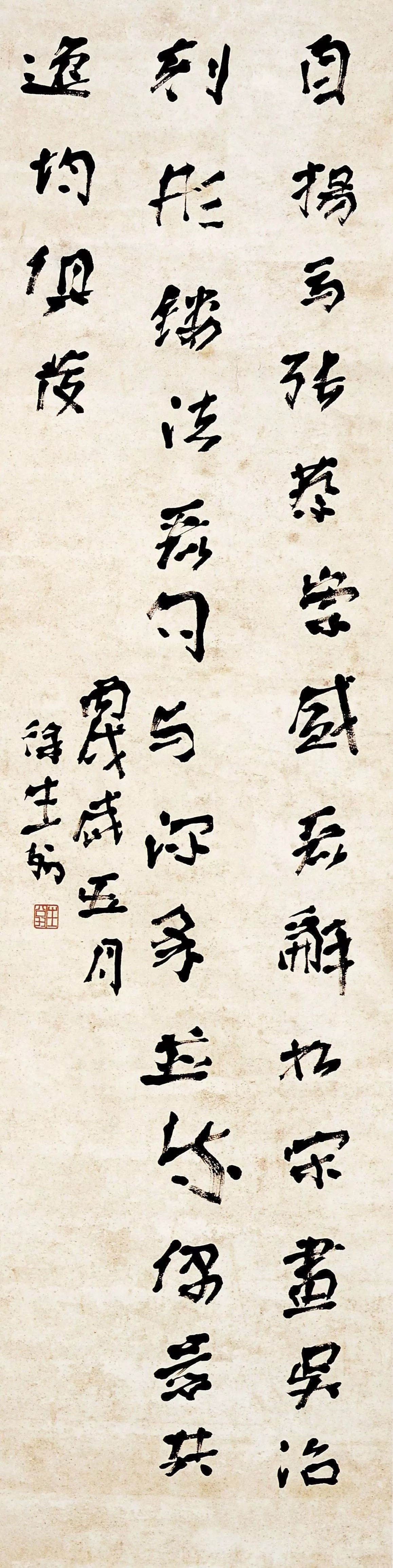

在回顾徐生翁书风演变时,其学生沈定庵将其分为三个阶段:早年是打基础时期,取法以秦汉为主,旁及北魏、六朝,这个基础体现于以后各个阶段。

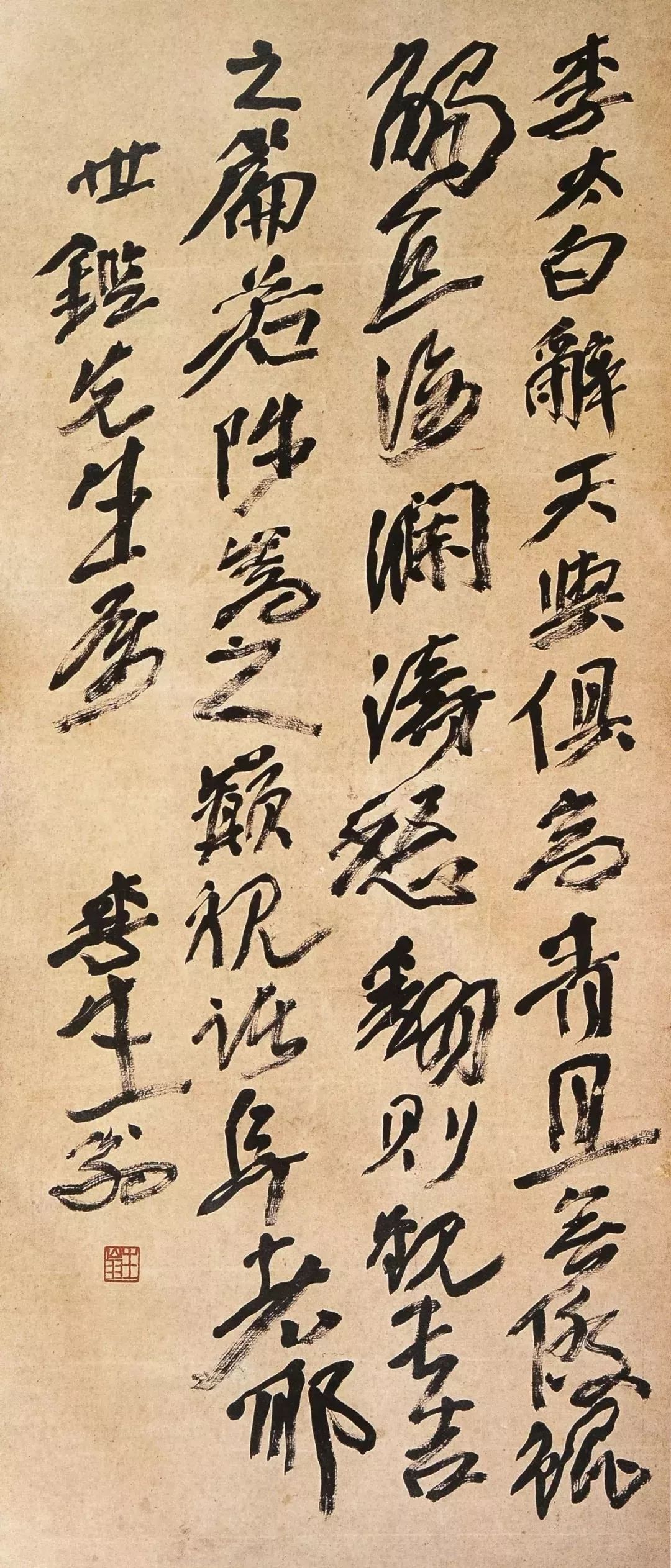

至以“李徐”署名者,则是博采众长、广泛吸收营养之时,但也有主有次,仍以秦汉为重点,而融合汉简、吉金及六朝墓志造像中雄伟开张一路书风。

中年以“李生翁”署名者,则是陶冶百家、消化吸收的阶段,虽面貌众多,但都雄劲开张、务追险绝,字画风棱、气势夺人,以冀融会贯通开创自己的面目。

晚年书风则由纵而敛、能纵能敛,由力气十足向天机真率、雍容大雅发展。书体渐趋于单一和稳定,用笔结构都显得炉火纯青,并构成了独自的风格。

上述三阶段如何理解?生于绍兴农家的徐生翁,曾在《我学书画》中回忆,“我性疏野,不晓世故,不过我从小爱好书画,但家无藏弆,乏师友为之指导,今兹略有所获,多靠自己钻研得来。”

徐生翁在该文中还曾透露,“我学书画,不欲专从碑帖古画中寻求资粮,笔法材料多数还是从各种事物中,若木工之运斤,泥水工之垩壁,石工之锤石,或诗歌、音乐及自然间一切动静物中取得之。有人问我学何种碑帖图画,我无以举似。其实我习涂抹数十年,皆自造意,未尝师过一人,宗过一家。”

姜寿田认为,从徐生翁书法的风格形态上来看,很难确指其源于某家某碑,但有一点可以有把握地说,他基本上是取法北碑中较冷僻、风格强烈但又气局较偏狭的碑刻。

沈定庵指出,早年的徐生翁初习“颜”,后即师法汉隶,并以隶书为根底,兼工四体。从习“颜”改习汉隶,不得不提其邻居周星诒、周星誉兄弟(绍兴诗词名家)。

特别是20余岁时期,徐生翁从周星诒学起,又从“颜”字脱胎,转向汉隶和六朝碑版,并涉及诗古文字和书论知识,从此在书法、文学修养上迈开了转捩之步。他还补充,徐生翁改习汉隶持续20年,又以隶意作真者十余年。这点可从徐生翁的自述中找到验证,他写道:“予习隶者二十年,以隶意作真者又十余年。继嫌唐为法缚,乃习篆以窥魏晋,而魏晋古茂终逊汉人,遂沿两汉吉金,上攀彝鼎。”

为此,沈定庵指出,徐生翁吸收汉碑之长,取资料特别广泛,尤擅《石门铭》、《史晨》等碑,且用笔多取西汉简犊,篆意很深。

在“丑书”的现代实践方面

是一个真正意义上的开拓者

站在现代书法史上来看,徐生翁的书法又有何成就? 姜寿田认为,在“丑书”的现代实践方面,徐生翁无疑是一个真正意义上的现代开拓者。

他的“丑书”在20世纪后20年产生了引动潮流的巨大影响,从而使徐生翁成为对20世纪中国书法影响最大的人物之一。

仅对当代书法的审美影响而言,徐生翁似已远远超过沈尹默。

事实上真如此吗?具体结合着徐生翁的书法来看,姜寿田分析,徐生翁的书法主要基于碑学,这几乎是他所处的时代的书家的共同选择。

但从观念上来说,徐生翁对帖学采取了自觉地抵制和批判立场。从他上述的自述练汉隶20余年那段亦可见。特别是清代以来,碑学审美接受和阐释很大程度上受傅山“宁丑毋媚,宁拙毋巧,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”的“四宁四毋”而影响,因而,“丑拙”被认做碑学的主体审美特征。

姜寿田进一步分析,邓石如、何绍基、赵之谦、康有为、吴昌硕乃至张裕钊、杨守敬、李瑞清、曾熙,都没有在创作中真正追寻“丑”的审美趣味。而徐生翁却在“丑书”的取得了突破性的实践。

具体而言,徐生翁的“丑书”,姜寿田指出,是一种孤峭幽冷、争折奇崛的审美格调。相对于清代碑学,这种书法无疑是一种“变格”,也是真正意义上的“丑书”。

落地到具体的书法,其书法风格如何?其学生沈定庵颇有独到见解。沈定庵指出,徐生翁兼工四体,隶书写来极空灵,又极舒展,初看似觉平淡,实则平中显奇,气韵不凡;行楷取法北魏和六朝墓志造像,力厚骨劲,气苍韵永,潇洒飘逸,静穆可观,与碑学书家的粗犷习气分道扬镳。

他还进一步指出,徐生翁的行草有篆书笔意,集分隶之变,笔处处转,又处处留,时方时圆,具体而微,变幻莫测,空灵飘逸中又显得迟涩,古朴,使两种不同的感受得到和谐的统一;用笔以隶书的方法作篆,提起按倒,富于变化,丰富了篆书的用笔。结体呈扁方而圆转,古拙而有奇趣。

梅墨生则总结认为,徐生翁书法以特殊的点画(近似于钉头木橛型)、结构(近似于不规则的魔方式样)、章法(如磁石吸沙)陈述着强烈的稚拙、憨朴、厚劲、生辣、野逸、奇崛的种种动人意绪,构成了强悍的生命节律的美。

丑字求“奇崛”失于怪

成为“写得好而不能学的”书家

而徐生翁的“丑字”,并不为更多人所认知和欣赏。因此,徐生翁书法的落寞命运,几乎是冥冥之中便注定了的。姜寿田指出,徐生翁真正享有大名只是20世纪80年代中期以来近二十几年的事。说起落寞,这与建国后书法的整体衰颓,书法在整个社会文化格局中处于边缘化有关外,其书法的弊病也难逃这一宿命。

从徐生翁自述其书法自造意来看,梅墨生指出,徐生翁把对“生活”与“自然”这个“大造化”的取值,看得远远重要于泛常的艺术传统。

他还直言,徐生翁的书法是没有“传统”的“传统”,没有“理法”的“理法”,不仅是“自我”的“自我”。他力争于开拓一种“传统”的新规野,他期于建构一种新异奇崛的“自我”,但不失于传统精神作底蕴。而恰恰是徐生翁书法的这种“奇崛”,引起了一些书法批评家们的诟病。

姜寿田认为,徐生翁书法是有些失之于“怪”的,这种“怪”甚至在整个现代书法史上都是仅见的。这使徐生翁书法多少有些破坏性。他补充,在用笔上,徐追求和保持着一种纯粹的碑味,笔致硬拙,圭角迭出,具有强烈的空间感和体积感。

用笔造线,笔断而后起,将每一个线条拆构分解,提笔换锋不用肩转,而是如堆石砌木般地“搭接”,从而使其线条具有一种空间塑造感。

此外,姜寿田还指出,与书史上的经典书家相较,徐生翁书法虽风格卓荤,但生硬凑泊,缺少“杂多的统一”的包容性和经典性。

因而,在很大程度上,徐生翁书法的风格意义要大于书法意义。沙孟海在《近三百年的书学》中提及:“字有写得好而可学的,有写得好而不能学的。”

因此,姜寿田自然而然把徐生翁划分为“写得好而不能学的”这一行列中,言下之意,也是挑明徐生翁书法自身所存在难逃最终落寞的局限性。