孟会祥 | 帖学的过去、现在和未来

2020-06-16 16:37:32 来源: 点击:

大抵“帖学”这个概念,原指基于《淳化阁帖》等刻帖的版本之学,后指钟王以降文人书法,尤以小楷及行草书为主,从而形成了帖学、碑学,或者帖派、碑派的对举。

帖学经典书家也大多写碑,如唐人欧、褚、颜、柳,书碑无数,唐碑算不算帖学的范围?《阁帖》及其孳裔,虽尽为尺牍,却借刻而传,与金石文字有没有瓜葛?若以墨迹而论,早于钟王的秦汉简帛,是否应该划入帖学的范畴?其实,在书法资料越来越丰富的当下,所谓碑帖之分,不如墨迹和非墨迹更为明晰。帖学由墨迹出发,是直接书写的结果,由自然书写积淀形成的笔法体系是其轴心;而间接书迹或多或少都会有其他工具、材料、技术的参与,所谓“金石气”,不免有以笔拟刀凿、以纸拟金石、以书写拟刻拓的因素。也就是说,金石砖瓦的材料,摩崖铸范的环境,雕刻椎拓的技术等,对书写过程和书写效果会产生影响。反过来,其所形成的特殊效果,也会反作用于书写过程和书写效果。如果摒除了这些“异化”的因素,则碑学无以成立。实际上,二王以后书家,包括清以降纯乎碑派的书家在内,几乎没有不受二王影响者。清中叶以降,碑、帖分庭抗礼。然而就行草而言,碑学寖寖乎缵大统的表相下,从来没有形成自洽,而只是从帖学派生出的另类。我没有学术癖,这里不纠缠“学理”化的概念,仍在“晋人之书流传曰帖”(康有为)、“以晋唐行草小楷为主”(沙孟海)的常识下来讨论。

01

帖学导源于自然书写,升华于人文精神

有文字就有书写。文字初创时期,可能写画不分。随着文字量的增大,以及文字的抽象性加强,书写自然会独立为技术体系,这一体系则可称为笔法。大抵文字体系成熟,一定伴随着书写的成熟。自甲骨文时代起,就应该存在着日常书写,从而也开始了正、草二体的分野。所谓正体,取庄重之用,典谟训诰,钟鼎铭石,其书风整饬,其笔法矜持,或有工艺性的修饰成分。草体(非草书之谓)取草率之意,即日用文字书写。侯马盟书、秦汉简帛,保留了古人的日常书写原貌,正是笔法滥觞。从金石拓片揣度的笔法,一例中锋涩进,苍茫厚重。从先秦两汉简帛来看,事实并非如此,古文字时代,笔法已经变化万千。当时虽然书写出于实用目的,但人们求好求工的愿望与生俱来,汉字及毛笔又天然地有囊括万殊的基因,所以各种类型的书作,也早已无美不臻。

古文字时期的书法,并非没有个性,而其个性则发于天然,未必是有意的追求。如果说“自觉”,大概要从汉代开始。所谓自觉,当超脱实用,从一己之好出发,表现人的精神。精神从草率书写中更能获得自由张扬,而东汉草书的出现,则为这种自由张扬创造了前提。赵壹《非草书》记述了当时的“草书热”:“夫杜、崔、张子,皆有超俗绝世之才,博学余暇,游手于斯。后世慕焉,专用为务。钻坚仰高,忘其疲劳。夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见䚡出血,犹不休辍。”杜度、崔瑗、张芝的出现,以及草书的广泛参与性,堪称艺术运动。实际上,从原始草书到章草,再到今草、行书和楷书,差不多可视为这种群众运动的结果。蔡邕《九势》:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。”则赋予了书法哲学化的内蕴。史传刘德昇创行书,钟繇、胡昭从学,钟瘦胡肥,楷书大抵自行书规范而成。大体而论,正体更有公共性,其书写更有工艺性;而草体更有个人性,其书写更有艺术性。

也就是说,前王羲之时代,书法不但诸体具备,而且有了艺术的性质。

正如宗白华所说:“汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代。因此也就是最富有艺术精神的一个时代。”“晋人风神潇洒,不滞于物,这优美的自由的心灵找到一种最适宜于表现他自己的艺术,这就是书法中的行草。行草艺术纯系一片神机,无法而有法,全在于下笔时点画自如,一点一拂皆有情趣,从头至尾,一气呵成,如天马行空,游行自在。又如庖丁之中肯綮,神行于虚。这种超妙的艺术,只有晋人萧散超脱的心灵,才能心手相应,登峰造极。”艺术是人的精神外化,晋人对人物之美,孜孜以求,从雅量、识鉴乃至于容止,似乎把人生价值全部寄予感受。特殊的时代,产生特殊的人物;特殊的人物,创造特殊的艺术。行草书、小楷书正是在这样的背景下,在二王笔下成为范式,同时也成为高峰。欧阳修云:“余尝喜览魏晋以来笔墨遗迹,而想前人之高致也!所谓法帖者,其事率皆吊哀候病,叙暌离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生。披卷发函,烂然在目。使骤见惊绝,徐而视之,其意态如无穷尽。使后世得之,以为奇玩,而想见其为人也!”帖所表现者,为人物之美、率性之美。

02

自然:帖学的理想和原理

“晋人之书流传曰帖”,更直截了当地说,二王之书流传曰帖。《淳化阁帖》十卷,山阴父子占其半。二王之书,差不多可以隐括所有经典书家,所以说以二王为代表的行草书、小楷书,是书法史的主流,毫不为过。而魏晋风度的审美理想,乃个中之“意”。何为意?王羲之云:“顷得书,意转深,点画之间皆有意,自有言所不尽。得其妙者,事事皆然。”“七郎(王献之)飞白大有意。”意,我以为就是人文精神,而这种人文精神,就是天真罄露,一任自然,外则合于鸢飞鱼跃、风起云涌的世界,内则合于脱落形迹、高迈放达的人生。所谓“意态如无穷尽”“想见其为人”,正如世界的绚烂,以及心灵的微妙。

意是由力实现的。书写的自由度,正是建立在书写合理性的基础上。

“下笔用力,肌肤之丽。”笔法的实质即合理,合理则得力得势。起笔斩截,涩行紧收,即中即侧,有转有折,凡执使转用的法度,合于物理、生理和心理,这样写最方便,也最得力。起笔铺毫,逆顶行笔,行中有转,即止即起,笔法莫不如是。也许有人会说,拿毛笔任意涂抹,岂不是更方便?其实不然。手执小小的竹简,或一手执纸一手执笔悬空书写,起笔不能铺毫,行笔不能逆顶,则无法完成书写;点画间无映带、无呼应,则不能形成节奏和旋律。所以,手势的变化,都是为了不断调整笔锋,使笔锋与纸面始终控制在不失力量的状态(所谓力,也就是物体与物体之间的相互作用)。用笔,既是人用笔,也是笔用人。二王之书,有点画、有结字、有章法,但点画、结字、章法都在这种自然的、连续的书写过程中自然产生的,而不是点画堆累结构,结构串联行列,行列排布篇章。前者“同自然之妙有,非力运之能成”,后者则极人工之巧,难免斧凿之痕。李世民云:“今吾临古人书,殊不学其形势,唯在求其骨力,而形势自生耳。吾之所为,皆先作意,是以果能成也。”这里说的形势,就是形(“势”也指形,如“草书势”,意义与后世不同)。不重形而重力,是在意的统驭下,在合理的基础上,自然产生形势。

宗白华说:“魏晋书法的特色,是能尽各字的真态。”“钟繇每点多异,羲之万字不同。”冯班云:“结字,晋人用理,唐人用法,宋人用意。用理则从心所欲不逾矩。”理,就是物理、生理、心理,合于理,则水流花开,一一自然。由用笔而生点画、生结构、生章法,以笔法为核心,以骨力为内容,点画、结构、章法的展现,是用笔的自然结果,而不是事先刻意的安排,即帖学的原理和原则。王羲之变化万千,没有“风格”,正是达到了不滞于物的境界。大抵从王献之开始,“风格”意识已经初露端倪,后世意识更强,法度更细,也便机巧丛生,不复天真矣。

03

流变:帖学之传凡有四变

帖学奉二王为正朔,然而无时不变。书法之妙,父兄不能以移子弟,想完全重复前人是不可能的。卓荦不群者,虽向慕前贤,犹能独树一帜,形成书法史上的节点人物。故帖学之变,约可有四。

一变为颜真卿。颜真卿学书于张旭,尤其楷书,多受其启发。其行书应该也学二王一脉,更建立在楷书基础之上,而受时风影响。吐鲁番文书中,多有类似颜真卿行书风格的作品,时在开元,或略早于颜,也就是说,颜真卿行书书风其实是雅化的中唐时风。结字宽博是颜书整体特征,更代表颜真卿行书特征的是用笔,裹锋涩进,熔金出冶,入木三分,有“通篆”之誉,与王羲之“通隶”分庭抗礼。颜真卿身后,不受其影响的书家甚少。然而若从《姨母帖》来看,颜真卿行书也不过是王羲之的分支。柳公权、杨凝式、蔡襄、苏轼、黄庭坚、祝允明、董其昌、倪元璐、傅山、刘墉、何绍基等,差不多属于这一流派。自颜真卿出,庶几可谓天下影从,所谓“颜柳挑踢,为后世丑怪恶札之祖,从此古法荡无遗矣”,大抵也是这样着眼的。

二变为米芾。其实米芾也属于颜真卿一脉,而后矢志山阴,可谓截断众流,直取本源,就“八面出锋”“臣书刷字”而言,对二王的理解和技术再现,盖无人能出其右,所以汲古开新,算是另立门户。米书虽佳,不足为教化主,学米者多为所囿。

三变为赵孟頫。赵孟頫从赵构入,属于《圣教序》《兰亭序》一脉,借智永而上溯山阴。赵孟頫倾力复古,可贵之处,在于一扫唐宋积习,遗憾之处,在于结构多作正局,极人工之巧,而乏夭矫之致。元、明、清书家,多受其牢笼。前与院体,后与馆阁,亦有千丝万缕联系。董其昌出入颜、米,祖述《兰亭》,期期比肩吴兴,但从气象上看,并未出赵孟頫范围。

四变为王铎。王铎行书,一幅一奇,前可比肩米芾,后无来者。王铎书法,于晋、唐、北宋大家,无不隐括,但其行书骨子里是米芾,算米芾一脉。王铎最大的成就是把尺牍行草拓而大之,迥出侪辈,遂自立门户。借助于唐楷之间架,拓而大之;借助于《阁帖》之节制,放而不野。其用笔融会晋唐,处处得力;其结字变化如龙,字无常势;其意象龙跳虎卧,归于二王。相对于董其昌的精绝空灵,王铎显然更有开拓意义。

凡此四变,能事尽矣。碑派书家,行草中羼以金石趣味,若陈鸿寿、伊秉绶、何绍基、赵之谦、沈曾植、康有为、于右任辈,虽面目迥异前人,但根基仍在经典书家,而且未能产生教化主、里程碑式的代表,所以谈不上第五变。

康有为云:“迄于咸、同,碑学大播。三尺之童,十室之社,莫不口北碑、写魏体,盖俗尚成矣。”清人尚不能见秦汉简牍,往往自钟鼎传拓揣度挥运之时,借生宣羊毫,有意无意间,倒是创造了一套新技术,以中锋涩进为特征,取大书深刻之意。甚至不少人把能否中锋取劲,能否迟行取涩,看成是衡量书家功力的尺度。近世书家在这样的背景下,“师笔不师刀”者,百无一二。

04

沈尹默、白蕉:近世帖学中兴

碑学大播之余,民国间书家,若谓不知碑,则宛然“不入流”,帖学其微欤?在这样的背景下,以沈尹默为旗帜的帖学复兴,就有了“中兴”的意义。

沈尹默、白蕉作为近世帖学的杰出代表人物,其成就世所公认,不待赘述。这里,试图把他们放在整个帖学演绎的历史背景下进行比较,庶可有一孔之见。

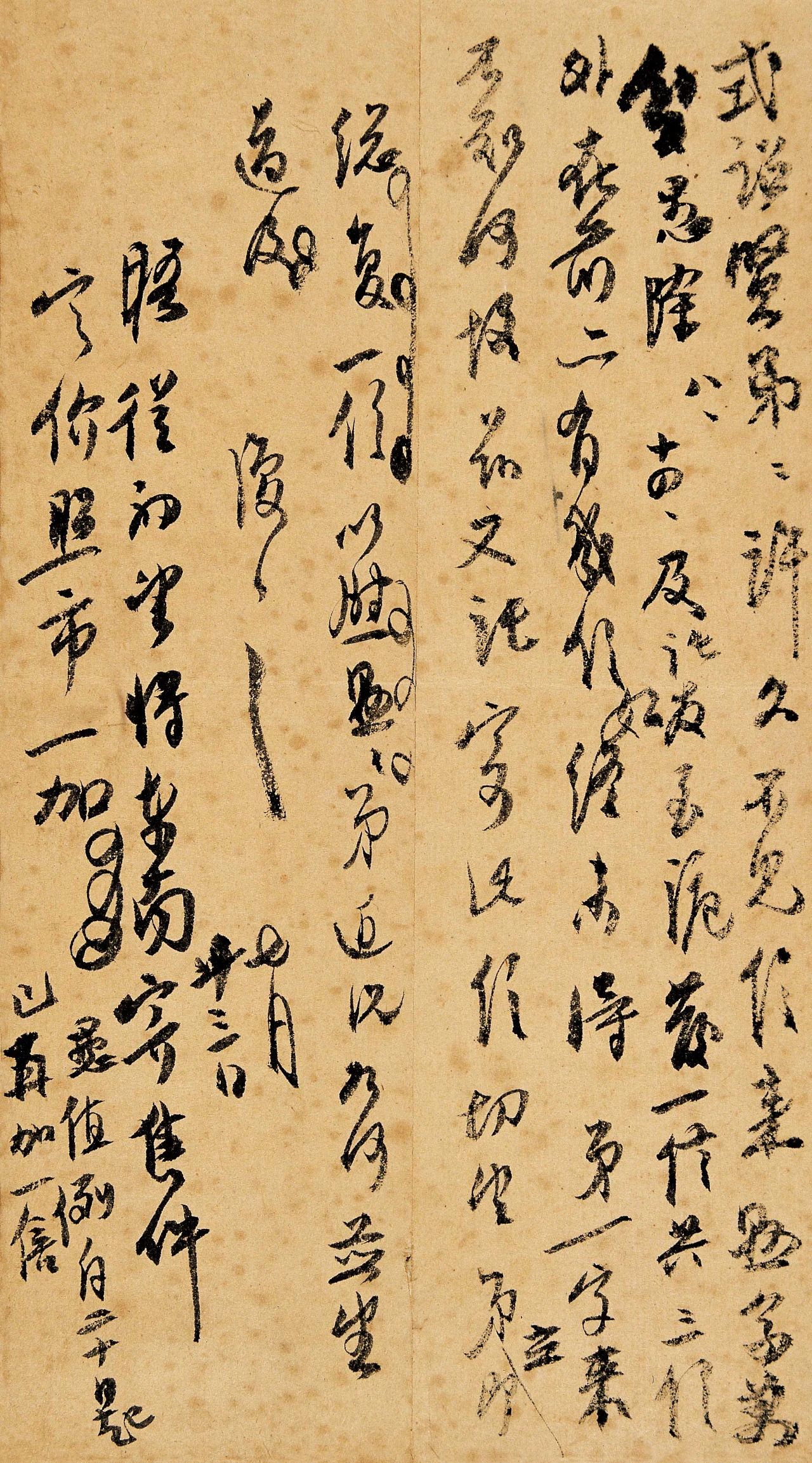

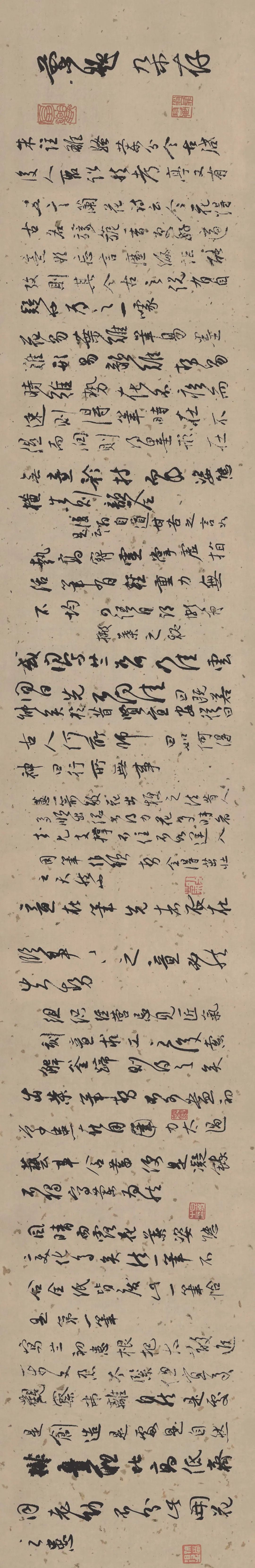

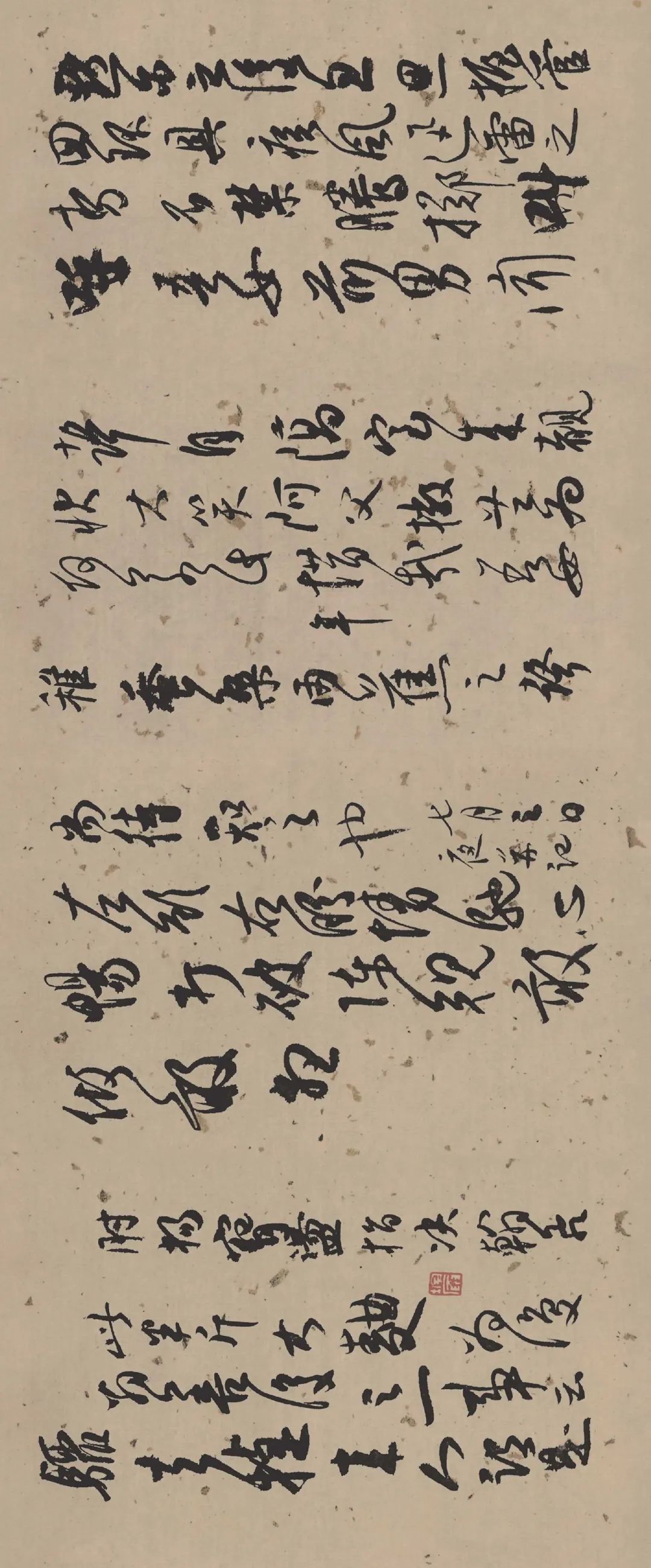

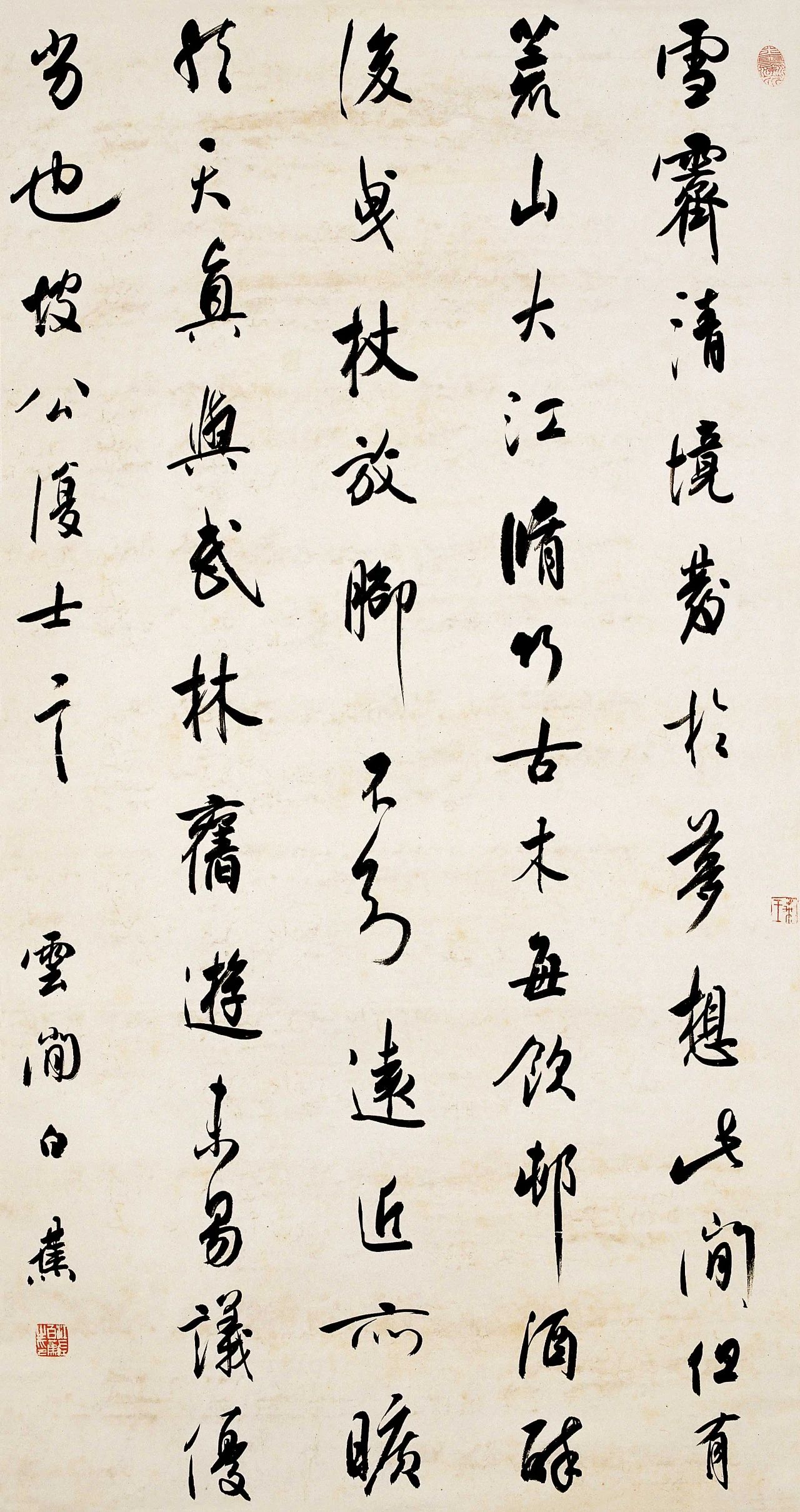

白蕉行书信札

(一)学书道路不同

沈尹默早岁随塾师习《九成宫醴泉铭》,后兼学文徵明。十五岁学邓石如不成。二十五岁时,陈独秀在杭州刘三家见沈尹默自书诗,谓“诗很好,字则其俗在骨”。陈氏的评价,成为沈尹默书法转化的关键节点。但是,沈尹默欲改变“其俗在骨”的方法,并非直取帖学,而是读《艺舟双楫》,写汉碑,悬腕作书。后“始一意临写北碑,从《龙门二十品》入手,而《爨宝子碑》《爨龙颜碑》《郑文公》《刁遵》《崔敬邕》等,尤其爱写《张猛龙碑》,但着意于横平竖直,遂取《大代华岳庙碑》,刻意临摹,每作一横,辄屏气为之,横成始敢畅意呼吸。”遍临汉魏碑刻,期望煮百家米成百家饭,是当时学北碑者的一般道路。大约二十世纪三十年代,专务褚遂良、米芾,上溯二王。深究“五字执笔法”,渐渐由博转约,皈依帖学,楷书、行书面目确立。四十年代后期,研究怀素《小草千字文》,草书面目形成。嗣后渐老渐熟,终生不懈。

白蕉行书信札

白蕉也同样初学欧阳询,世谓其临摹能乱真,但并没有作品为证。现在可见的界格楷书作品,虽以欧为基,而点画灵动,点画起承映带,近于行楷,显然有力避碑版气而崇尚自然挥洒的意识。后学钟繇,这在他小楷书中有明确的反映;学虞世南,也并不流露明显的痕迹,其表现一为结体宽裕,一为字中有悠远之致。其行书的底子是否《集王圣教序》,并无确证,所书《兰亭》,也近乎自运。我认为白蕉行书,可理解为欧虞基础上行书化,而上溯山阴。其行书中透露的书写节奏和气息,与二王尺牍相通,这是白蕉最不可企及的成就。白蕉行书的发展过程,基本上就是由欧到虞的转化过程。白蕉草书有两种面貌,一种结体瘦削,多用侧势,偏巧;一种结体平正,有晋人意,近拙。惜晚年颓唐,草书未能大成。

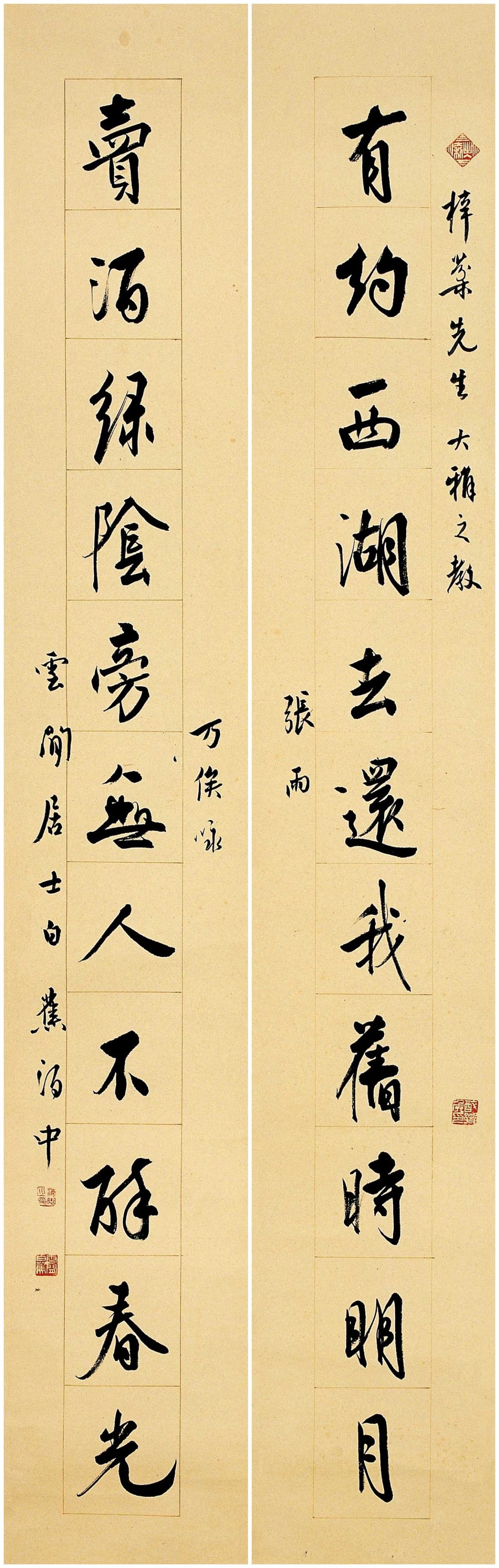

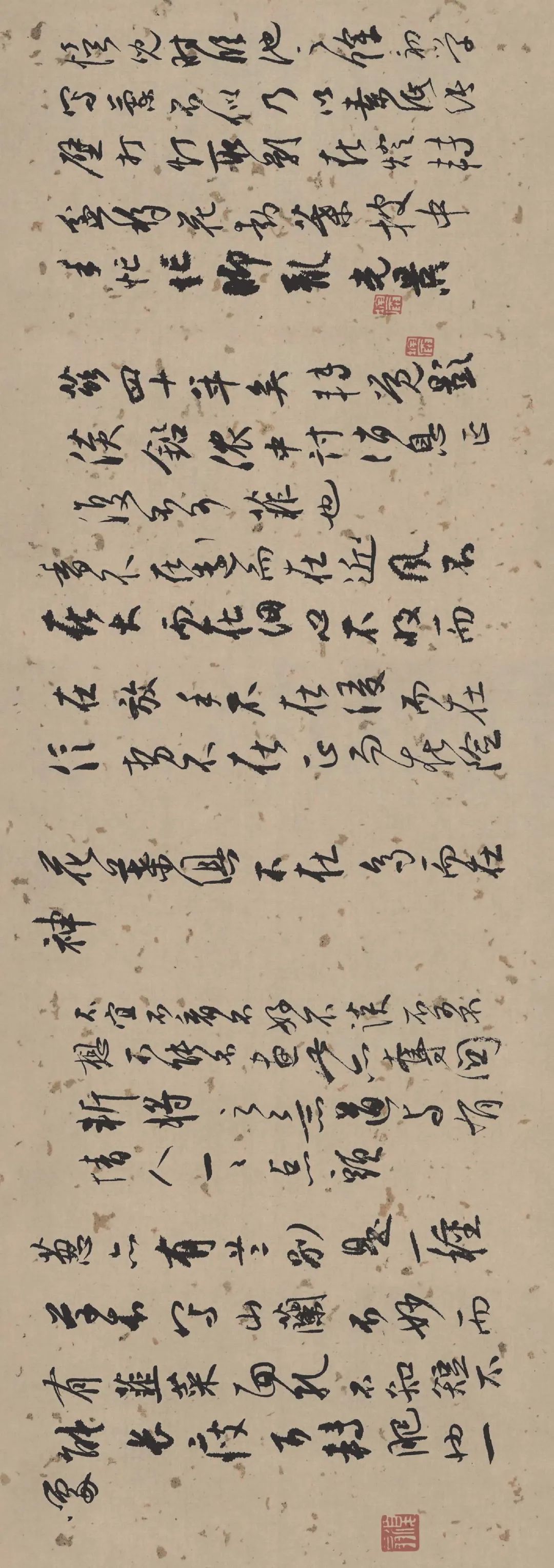

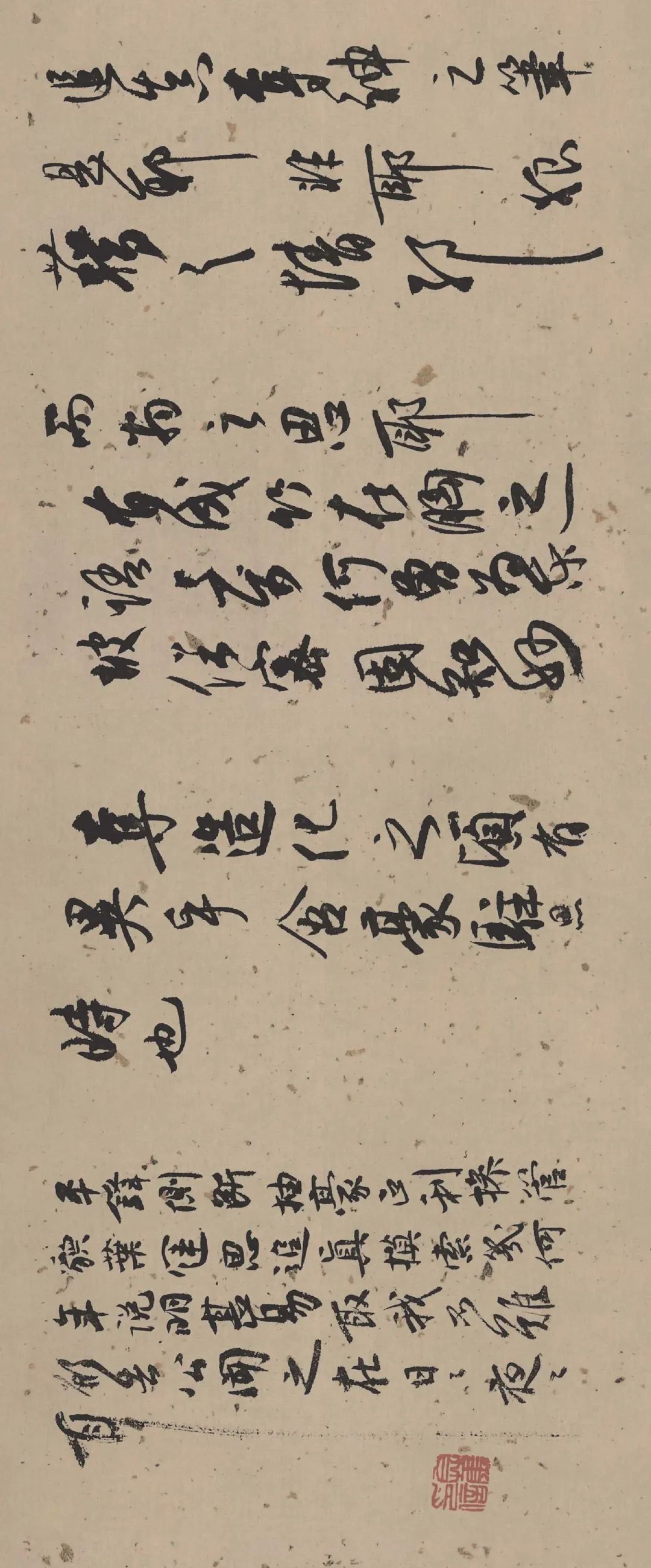

白蕉行书《惜食求名》十一言联

白蕉行书《有约卖酒》十一言联

沈、白书法面目确立,皆在二十世纪四十年代。

有意思的是,沈尹默留下了大量临帖作品,临写对象,包括篆、隶、魏碑、唐楷及历代行草书,几于无所不学;白蕉则几首没有留下临帖作品。沈为积学深至,水到渠成;白则删尽枝蔓,直指二王。如果与前人相比,沈尹默的道路有点像王铎,白蕉的道路有点像米芾。

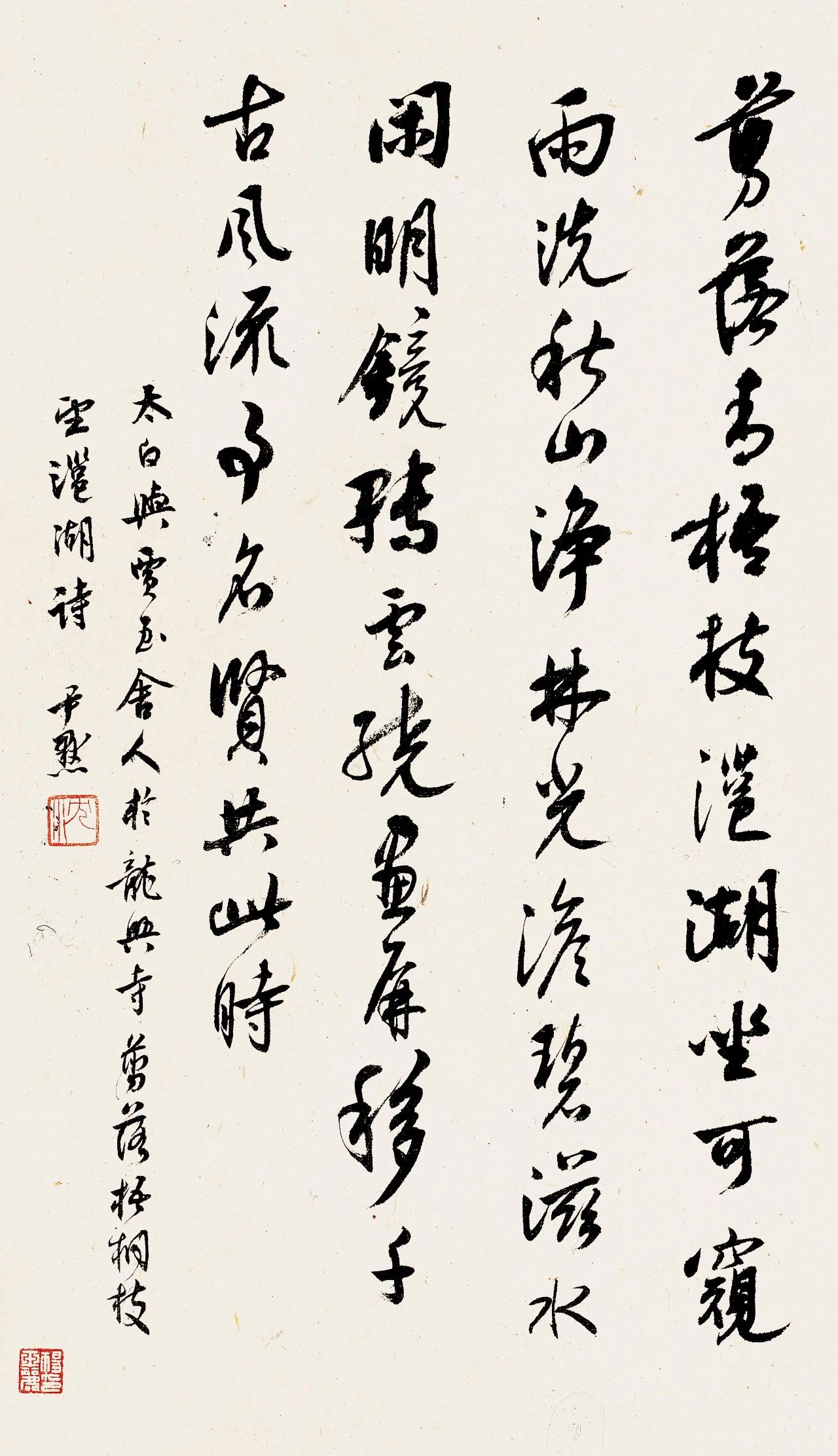

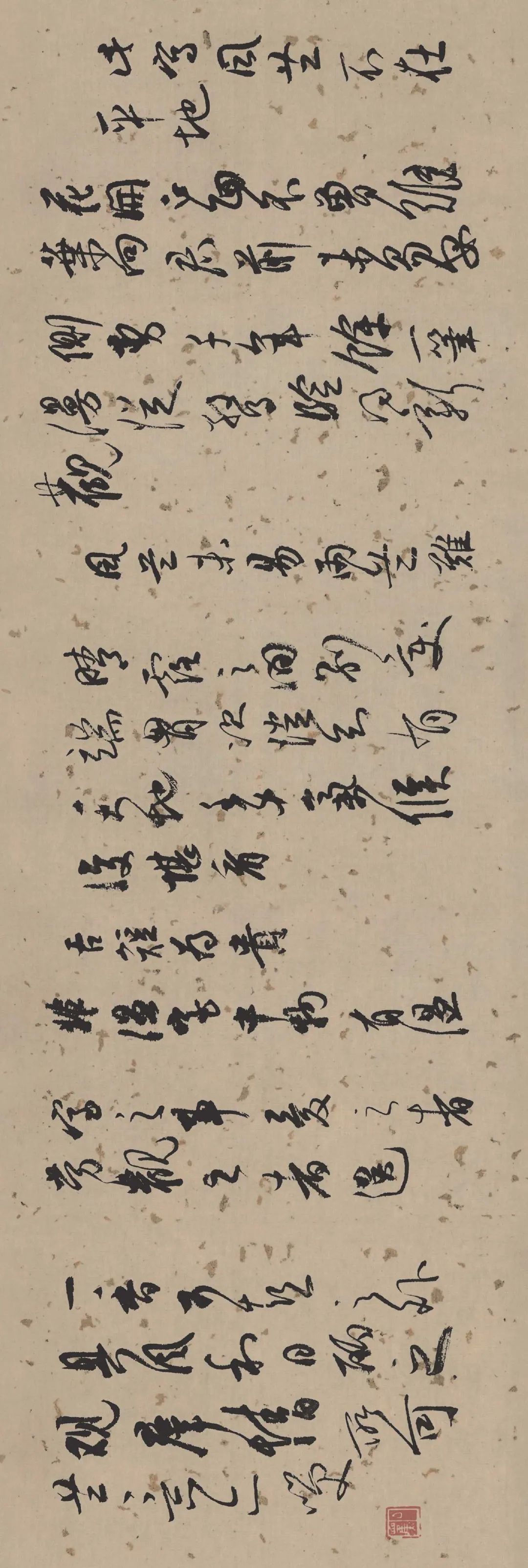

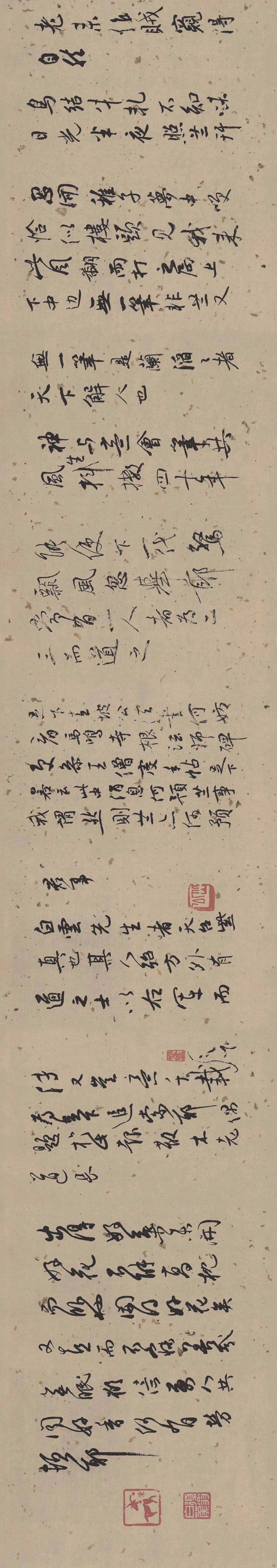

沈尹默行书题墨竹图条幅

(二)对笔法的认识不同

沈尹默著《五字执笔法》,影响巨大,二十世纪七十年代,还曾印行手书墨迹,相当于亲自示范。大抵近人作书,皆用五字执笔法,沈氏在前人基础上表而出之,著而明之,功德无量。白蕉讲授书法,也讲五字执笔法。《白蕉文集》许宝驯序云:“他教的执笔法和示范时之执笔,都是以‘擫、压、钩、格、抵’五字为准则,但他自己私下作书,却是使用如同执钢笔的单钩法。我最初很不理解,他为何教、行不一。时日一长,我也就理解了:教学生应教正规的方法,不能以一己之法教人,一如老师左手写字,不能教学生也左手写字一样。”白蕉尝谓执笔像使筷子一样简单平凡,他对“永字八法”颇为不屑,大抵以为执使转用,合宜就好。沈近律,白近禅。

沈尹默行书李白诗条幅

论书者往往区分“唐以前”“唐以后”,如康有为云:“自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋;唐以前之书舒,唐以后之书迫;唐以前之书厚,唐以后之书薄;唐以前之书和,唐以后之书争;唐以前之书涩,唐以后之书滑;唐以前之书曲,唐以后之书直;唐以前之书纵,唐以后之书敛。”虽辞彩过甚,却大抵不错。对于帖学而言,笔法之变可能以颜真卿为分水岭更为接近事实。我认为转捩的关键在于提按。晋宋至初唐人,特别是墨迹中,无甚提按。虽有用笔深浅之别,但笔一着纸,就要控制在一个弹性区间内,处处发力而不可松懈。强调提按,则伤节奏。铭石一路,往往点画自为起结,后人摹学时才会强调提按。沈尹默云:“用笔之要,首在提按。提按得宜,性情乃见。所成点画,自有意致。”提按的用意所在,也首先在于点画的完备,以及结构中的修正因素。予尝谓:“唐以前书以书势生点画,唐以后以点画堆书势。或谓白书不及沈书耐看者即此也。譬若《古诗十九首》,不以炼字为能事耳。”

沈尹默重提按,白蕉重使转。

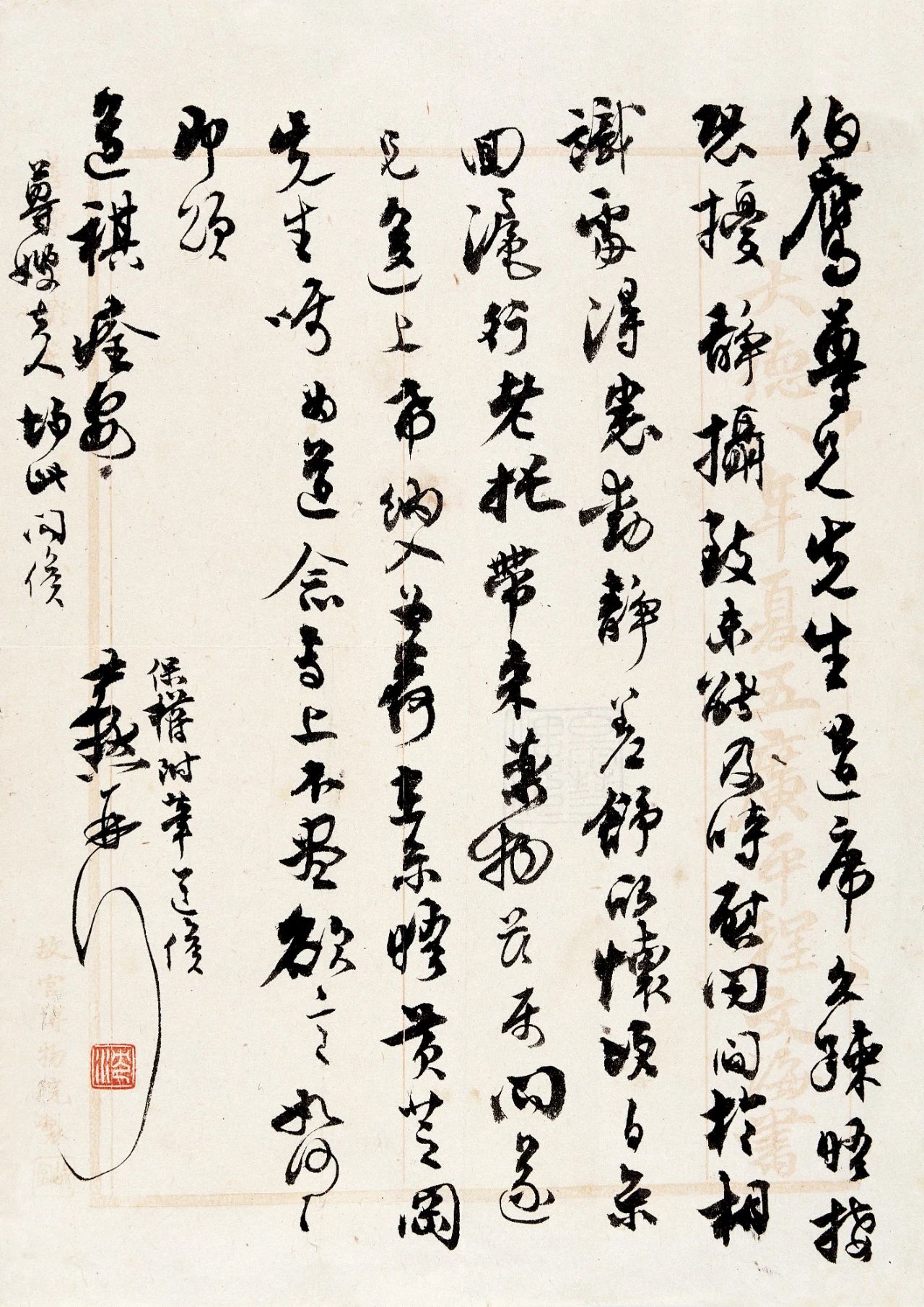

沈尹默行书致潘伯鹰信札

(三)创作心态不同

沈尹默书法谨严,白蕉书法率性,显然是由于创作心态不同。

大抵沈尹默一丝不苟,以德高望重,动为世则,以法示人,下笔矜重。而白蕉素有“狂人”之称,曾说“艺一矜持便落下乘”,即便为沈尹默书《春蚕词》题跋,也两度倚醉,写得相当潦草。

沈尹默书鲜有逸兴草草者,给人造成了一例平正稳妥的印象,也并不公允。致潘伯鹰书,往往温润而纵恣,写得风流蕴藉,惜此类作品不多。所作草书婉通无碍,十分精熟,而用笔基本上概取中锋,结字也以平正为主,功力深厚,别趣差乏。但晚岁手札,因为病目,不克工细,倒是一派苍浑。白蕉未享大年,是大遗憾。

白蕉致前辈尺牍,也有恭谨者,如致姚鹓雏尺牍,精丽整饬,而此类作品不多。而致翁史焵信札,尤其放浪形骸,时有妙手偶得之境。至于《兰题杂存》,似并不求工,书风杂糅,令人目不暇给。当然,《兰题杂存》看似不衫不履的外表下,许多内容,白蕉都曾经一书再书,仔细打磨,正是苏轼所谓手熟而神气完者。

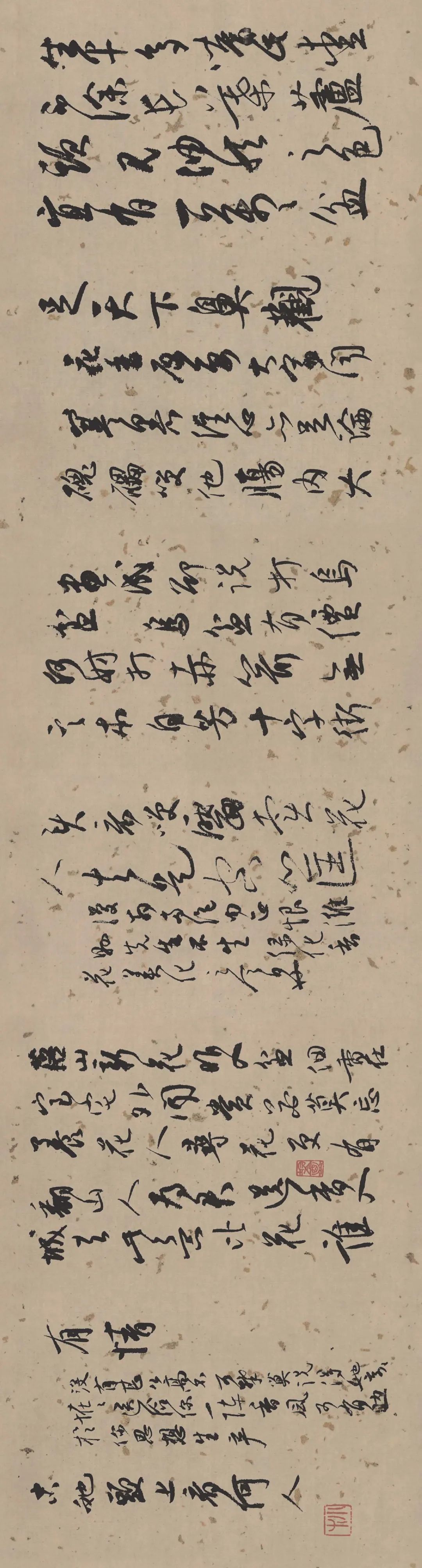

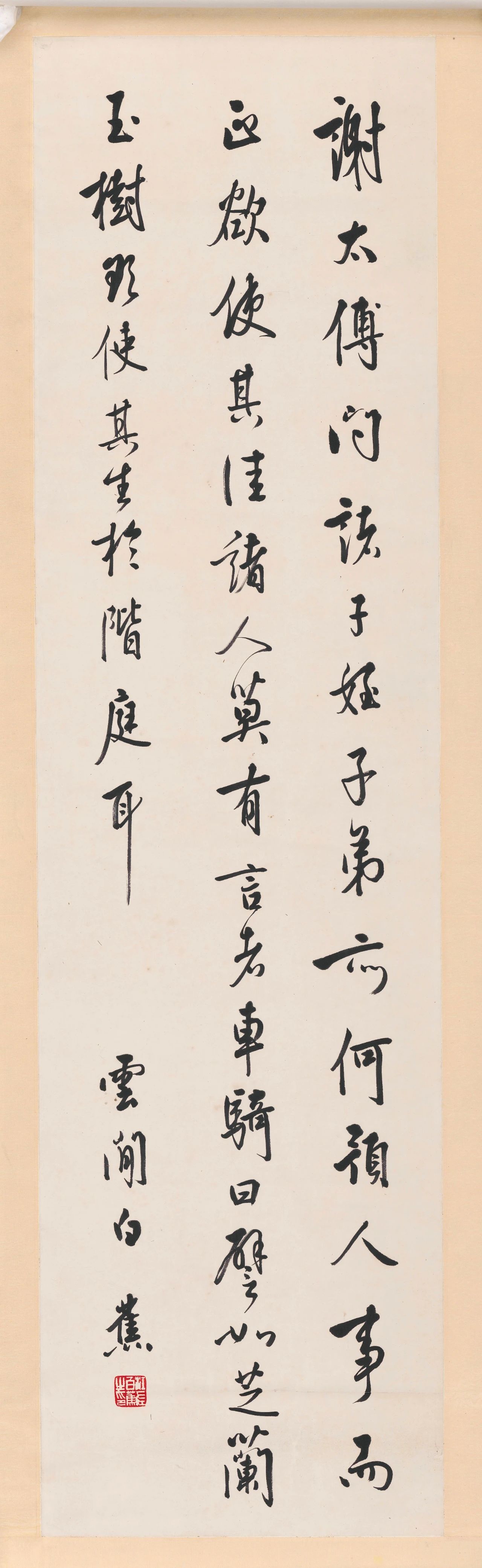

白蕉《兰题杂存》

沈尹默书法论著,多于古人条分缕析,对读者关切周到,循循善诱。白蕉书法论著,除《书法十讲》等授课实录外,多用笔记体,抵掌月旦,颇近六朝况味。

性情、学问、见解、方法不同,产生了沈尹默、白蕉看似相近,实则迥异的书风.

艺术固有高下之别,但更有趣味不同,坊间往往有沈尹默、白蕉优劣之辩,其实甚无谓。我自问偏爱白蕉,很难作持平之论,最好不加妄议。前辈书家的作品就在那里,喜欢,就多学习,不喜欢,也可参照。

沈尹默《升月柔风》八言联

何民生先生说白蕉对沈尹默非常敬重。然而艺术上,可能白蕉未必认同沈尹默,有两绝句:"气息强能接宋元,即今论帖孰知源。名笺精绝胡桃字,书势终怜目力冤。""清言娓娓重南金,此老能书苦用心。谁料诗词真蕴藉,信无浅语出思深。"虽然"心直口快",毕竟于前辈似乎不恭。沈尹默致信陈毅云:"白君素有狂士之名,言辞未免激烈,然封建时代的知识分子类多如此,虽涉做作,无关品行。民国号曰'共和',社会上之封建思想一仍其故。文人之以病态为美学者,岂仅白、吴诸君哉?贤若张(元济)、徐(森玉)诸公,庸懦如尹默者,孰能其免之?"又云:"白君自以魏晋为中国书法之最。眼界既高,禀赋亦足以负之,下笔如有神助,恍若右军再生,故能睥睨一切。近之书法名者,鲜能与之并肩,手眼俱不能及。"爱护、激赏溢于言表。

沈尹默则蔼然长者,白蕉则狷介之士,与其书风,亦各相若。

白蕉行书《庭前闲征》七言联

白蕉《世说新语》句条幅

白蕉草书王羲之帖团扇

白蕉行书苏东坡语中堂

05

未来:帖学向何处去

帖学肯定不会湮灭,但将来的发展,却不易预料。

首先,要有人文精神的坚守。刘熙载说:"书,如也,如其学,如其才,如其志。总之曰:如其人而已。"又说:"凡论书气,以士气为上。若妇气、兵气、村气、市气、匠气、腐气、伧气、俳气、江湖气、门客气、酒肉气、蔬笋气,皆士之弃也。"有学、有才、有志,便有士气。书法如果还要维持品格、气象,就需要这种人文精神的坚守,不然,便是肤浅的巧技。见有人临帖,横从右向左书,竖从下向上书,临写的效果,亦不甚恶。我认为这种技术,可能没有泰式按摩高妙。把字写在美女的裸体上,则我更愿看裸体,而不是看字。就书法发展史来看,对文化事件的参与已经越来越微弱,美术化甚至行为艺术化日益严重,则其精神高度,难以维持。就沈尹默、白蕉而论,皆躬自参与文化建设,皆能诗能文,诗文中各见悲悯,各见辞彩,与社会、与人生息息相关,这就是高贵的品质。今之书家,或抄口号、抄文件,便以为是参与了重大课题,高大上起来,实则作品背后,写的全是名利二字,还谈何精神?

自世纪之交,帖学复兴,主要表现为对二王笔法的再发现。从另一个角度看,则是对侧锋、使转的肯定,冲破了中锋、涩进的羁縻。有人名之为"新帖学",虽然代表人物尚未出现,但在书法史意义上,已经略具前述四变的况味。"新帖学"创作与晋人法帖一样,长于尺牍,要想同时长于大字巨幅可能就需要与王铎、傅山一样融会唐法甚至碑法。另外,帖学的微妙,与其说核心在于笔法精妙,还不如说来于经典书家的天才、学养和人生境界。正如《天龙八部》中扫地僧所说,武功要与佛法相参,而真正的大师,反而不屑于杀人的技术。一旦唯技术化,也就只得其表,不得其里,流为炫技,"伪二王"现象的产生是必然的。帖学复兴的影响还远远不够,当代书家特别是以篆隶魏碑为主要方向的书家,能吃透笔法者尚不多,因为用笔方法单一(只得一面),书写也无法实现"一笔书"式的连续性,始终在形上较劲,用笔生拉硬拽者比比皆是。而篆隶楷书尚有可观,行草书几不成字者,亦不鲜见。纯粹的帖派,不一定要被奉为正朔,但由帖学奠定的笔法,则为书家的门槛,不知笔法者或可擅名一时,终将经不起时间的检验。

未来的世界一定是多元、多极的,帖学亦必将在开放的空间内发展。艺术贵偏执不贵庸常,即便是看起来十分悖谬的观念,也可能产生与之相应的作品,也未必没有独立的价值。而价值必在真与深,不自欺、不欺人谓之真,不肤浅、不止息谓之深。在某个方向上做到极致,就有价值。举凡前人杰作,都可以成为起点、支点,走出自己的道路,获得自己的力量。我们平时说于右任发轫于魏碑,属碑派书家,就其"碑草书"深入怀素,用笔于大气升旋中转折自如来看,专事帖学者未必能梦见。说他是碑学的殿军,我倒认为同时也是帖学的新成就。魏启后则取法简牍,真能笔笔得势得力,则显然对帖学取法进行了成功的开拓。林散之、启功都得力于董其昌,林散之用笔近于汉碑,启功则一往珠圆玉润,各有极致。高二适大抵也根基初唐,对《急就章》的理解,可能高出元、明人,元精耿耿,笔挟风雷,宛然有宋、齐风致。

所以,将来的帖学,取法途径是开放多元的,既可以像沈尹默那样无所不学,博取众长;也可以像白蕉那样欧虞以下一概无视,"友于隋唐,平视有宋";还可以像于右任那样表里碑帖,殊途同归;更可以像魏启后那样上溯简牍,另辟蹊径。守得住理想、原理和原则,继承的途径可以千差万别,创新的结果必将百花齐放。