白谦慎 | 上海和我们这一代写字人——我观鲍贤伦书法

2020-06-11 15:22:03 来源: 点击:

上海和我们这一代写字人

——我观鲍贤伦书法

白谦慎

鲍贤伦兄与我生于同一年,1955。他祖籍浙江,出生在上海;我祖籍福建,出生在天津,7岁搬到上海,直到1978年到北京读书,童年和少年时期都在上海度过,我们算得上另一种意义上的“同乡”。文革中,正常的教育中断,上海有两届中学生没上高中,这两届初中生被称为70届和71届,由于71届学工学农一年,1972年毕业,又称为72届。我和贤伦兄同为72届。文革中他和我又都在上海拜师学书,虽不认识,却早早地成了同道。1977年秋,高考恢复,我们差不多同时上了大学。1981年,团中央、全国学联与中国书法家协会联合举办首届全国大学生书法竞赛,他与我都获得一等奖,套用旧时科举语言,算是“同榜”。大学毕业后,我们都在大学任教。后来他进入浙江省文物系统工作,我于2015年海归后,在浙江大学任教,并在学校的艺术与考古博物馆兼职,算是浙江文博系统中人,又成了他的同行。宋代哲人朱熹 《元范别后寄惠佳篇》有句云:“岁月幸同庚,诗书复同道。”偌大个中国书法界,数来数去,可以用这么多的“同”来相称的,大概也只有贤伦兄了。

同庚,同乡,同届,同道,同榜,同行……列举这么多的“同”,只不过是些带有巧合成分的事实而已,并非某些人类学家所说的那样,中国人喜欢用“同”来为自己划定各种关系网和圈子。不过,当贤伦兄告知不久将在上海举办个展,问我能否写些观感时,我当即应允。毕竟我们是同龄人,有着类似的学书经历,我熟悉他成长的社会文化环境,观察他的学书经历,也给了我回顾上海和我们这一代爱好写字的人们艺术成长历程的一个机会。

我和贤伦兄初次见面,在2006年,那时我们已过天命之年。前此两年,亦即2004年,我在波士顿大学拿到了终身教职,出国奋斗18年,终于在学术界挣得“铁饭碗”,不复为生计担忧。于是,我恢复了中断多年的书法日课,以临池自娱。波士顿的书法爱好者不多,偶有国内喜欢写字的朋友来访,我都不放过交流的机会。暑假回国探亲和收集研究资料,所到之处,拜访同道,切磋书艺,好似回到了少年时在上海骑着自行车到老师家请教的情景。由于互联网的发展,三大书法网站(中国书法网、书法江湖、中国书法家网)业已开张,人在海外,能在网上观人作品,读人论辩,倒也不那么闭塞。2006年,书法江湖网刊出贤伦兄“梦想秦汉”展的作品,为之震撼。那年暑假,我到中国美院演讲,通过书法江湖的浙江网友,联络上了贤伦兄。6月12日上午,专程前往他的工作室拜访。寒暄几句后,他铺开纸,开始挥毫。他用的毛笔很大,举重若轻,收放自如,结字看似稚拙,实则灵动。交谈中,他提起25年前首届大学生书法比赛的三十名一等奖获得者,他大都已经在各种书法场合见过,我是他很晚才见到的“同榜”,颇有相见恨晚之意。

那之后,不曾再与贤伦兄见面。那时我一年回国一次,探亲、旅行、开会、到博物馆和图书馆查资料,总是忙忙碌碌。不过,我却一直通过网络,关注着他的创作。2015年,我海归到浙江大学任职,与鲍兄同为“新杭州人”,但彼此见面的机会并不多。此时,他主管一省的文物工作,又兼省书协领导,自是忙碌。而我则曾对外宣称,要做七年的“学术宅男”,前几年果然恪守着诺言。对一个以学术为业的人来说,最大限度地减少应酬,是继续前行的必要条件。我固然喜爱写字,对当代书坛却始终保持着一定的距离。我是它的观察者,而不是积极参与者。即便如此,就像2006年我曾迫切地希望观他挥毫那样,偶尔与贤伦兄见面,总是谈得十分投缘。谈话中,难免会聊起少年时在上海学习书法的种种经历、上海书坛的往昔与今天、彼此认识的友人,感叹那个城市对我们的影响。

自从1842年开埠后,上海很快就成为中国经济的重镇。虽然经济成就和率先刮入的西风令上海有了“十里洋场”之称,其实一百余年来,这个“魔都”一直是中国传统艺术的重镇。开埠不到二十年,清廷构筑的江南大营被太平军彻底击溃,江南地区的士绅们,携带着他们的收藏逃到上海避难。太平天国运动平息后,很多士绅回到了故乡,海派画家依然活跃在这个城市。翻阅王中秀先生等编撰的《近现代金石书画家润例》,可以看到,当时《申报》刊登了那么多扇庄和装裱店代售书画的润例,传统书画消费群的规模由此可以揆之一二。虽然自古官宦和上层文人(即使在晚清)多不卖字,上海这个商业化都市,却是开退休官员卖字风气之地。晚清大书家何绍基退休后曾在上海卖字。清亡后,沈曾植(浙江人)、李瑞清(江西人)、曾熙(湖南人)、还有那做过“一月安东令”的吴昌硕(浙江人)等,皆到上海卖字。再翻阅1949年初出版的《书法大成》,收入的四十余位书法名家,许多当时就住在上海,包括沈尹默、白蕉、马公愚、邓散木等,虽然他们大多是当时的“新上海人”。概言之,开埠后不久,上海就成为了一个大平台(旧称“大码头”),这个城市的人口规模及其文化素质,为来自全国各地有艺术才华的人们提供了广阔的发展空间。

贤伦兄和我开始在上海学书法时,已是文革的后半期。虽然当时沈尹默、白蕉、潘伯鹰、邓散木、拱德邻等前辈已经去世,但逐渐宽松的政治风气,让这座文化底蕴深厚的城市成为当时全国的书法中心,它的活跃程度和水平都超过了首都北京。除了在六十年代就已经开始书法教学的上海青年宫外,上海工人文化宫、沪东工人文化宫、各区文化馆、东方红书画出版社、大的企业如江南造船厂等,都会组织书法活动。展览和出版活动也已经开始复苏。当红的书法家,年纪稍长者,有胡问遂和任政,年轻的书家以周慧珺名气最大。低调的前辈中,有顾廷龙、潘学固…….画家中的善书者有谢稚柳、陆俨少、唐云、来楚生等。书法本是和传统社会精英的关系非常密切的艺术,但在事事讲政治、讲家庭出身的年代,不少有书法造诣、字写得比胡问遂和任政好的人们蛰居沪上,并不抛头露面。今天的人们,有几个知道曹宝麟的老师戴尧天,我的老师萧铁、金元章呢?我的老师王弘之,湖南湘乡人,为孙逸仙先生的嫡外孙,少年时便和沪上的湘籍学者和书画家如曾熙、马宗霍、符铸接触过,可谓见多识广。他曾向我说过,他的同事邓伯超,字写得非常好。可今天要找一张邓先生的字都很难了。那时,我还是一个十多岁的少年,活动的区域小,结识的人少。当时上海这座有七百万人口的城市到底潜藏着多少写字高手,现在已经难以得知。但以我有限的交往就可以推断,除却场面上的那些名家,上海不被外人所认识的真实书法人群构成,素质很高,且丰富多元。

也正是在文革后期政治空气逐渐宽松后,上海的“遗老遗少”们,在临池自娱之余,有了私下授徒的机会。私授的学生多由亲友介绍,或是邻居的孩子。在那个年代,前辈们传授书法并不收费,见到好学的孩子们,总是爱护有加;而孩子们的日常请教,也成为他们的精神寄托和实现自己的文化价值的一个途径。那时候的学习条件远不及今天,缺乏好的范本,很多字帖印刷质量不佳。但无论是老师还是学生,都没有什么功利心。贤伦兄在上海师从张大千弟子徐伯清先生。徐先生擅长小楷,在他的弟子中,以曾在上海书画出版社工作的吴建贤名气最大,后来曾任上海书协秘书长的戴小京,也是同门。贤伦兄曾说,徐先生对学生采取的是魔鬼训练营式的教学,他曾因在同门中率先临毕五十万字的小楷而得到老师的表扬。

贤伦兄在首届全国大学生书法竞赛中的获奖作品是隶书。由于获奖作品集印刷质量不佳,我们只能从中窥见贤伦兄获奖作品的大致面貌。好在他保存了两张同时期的隶书作品,与获奖作品风格一致,可以了解那时他的隶书的一些特征。作于1981年(亦即获奖的同年)的《春眠不觉晓》条幅,汉碑加上一些汉简波磔的笔意,结字比较质直。下一年的《室雅、花香》对句,点画虽更为浑厚,路数却完全相同。虽说人们学书通常都会临习古代碑帖,但这种隶书,却明显带有上海时风。当时上海的隶书名家,前辈中有来楚生,钱君匋,各有传人;年轻一辈中则有在上海画院工作的张森。此外,王福厂先生的弟子,也传承着师门隶风。

重读首届大学生书法竞赛获奖作品集,可见大多数作品还带有稚气。但它却是第一次呈现了六十年代、七十年代开始学习书法的那一代中有幸进入高等学府的学子们的阶段性成绩。“少作”的成熟与否实难用以判断以后的发展。今天我们看存世米芾的早期书作《送提举通直使江西》(约书于1081年,米芾30岁左右),虽然已具成熟期作品的某些用笔特征,整体而言,缺乏“刷字”的自信和风樯阵马的痛快。2019年,嘉德拍卖了赵孟頫致郭右之二札,为赵氏三十多岁的作品,也不及以后的作品那样雍容华贵。同理,当年全国大学生书法竞赛获奖作者以后的变化和去向,谁也不能预测。一两次得奖,并不能说明多少问题,至于今后能否有所成就,端看一个人的禀赋、环境、志趣、毅力、机缘。

从首届大学生书法竞赛获奖到八十年代末,贤伦兄的书法仍在上海书风的笼罩之下。我们看他1989年(己巳)在绍兴写的小楷,用笔跳荡,主横往往带有隶书的波磔,有写经的意味,基本是徐伯清先生的路数。

不甘守成和求变意识,大概萌生于九十年代中期。作于1997年的隶书对联《碧野、黄河》,不似当年获奖作品时那样含蓄规整,汉碑质直的意味褪去,用笔的速度明显加快,一如汉简。贤伦兄曾在一篇文章中,谈到了钱君匋先生在书写汉简方面的贡献。钱先生不但书写汉简,刻印章的边款也常仿汉简。简牍上的汉隶,字都很小。发锋不多的笔尖,在处理过的木竹上,快速滑动。虽用笔迅疾,中锋和侧锋交错使用,但不失圆浑厚重。也正因如此,汉简小字可以放大数十倍甚至几百倍,却不显单薄,圆润流转,楚楚动人。但是,当代的隶书创作,多为大字,要在用笔迅捷的同时,保证一定程度上的中锋用笔,并不容易。对当代人而言,写汉简,得其潇洒易,达其厚重难。在上海的前辈中,钱君匋先生的隶书洒脱,但略显单薄。来楚生先生,则汉碑汉简结合,写得更为厚重。贤伦兄此时的隶书,虽然少了八十年代的一些程式化的东西,但仍未摆脱上海前辈书写隶书的窠臼。

作于1999年的隶书《陈洪绶西湖垂柳图》,可以视为贤伦兄的变法前奏。这一作品虽然在基本型态和体势上,还可归入“隶书”,但混杂了楷书、篆书、行书的因素。字的大小高矮、结体的欹侧、用笔的轻重,变化差别都很大。汉简中本来就有不少草写,这样的处理,写得生动,但基本还脱离不了一个“巧”字。在和这件作品同时发表的《我是这样写字的》短文中,贤伦兄在提到了当代隶书取法战国、秦汉、三国简牍帛书的风气后,这样写道:

简帛书是个大金矿,但入口处难找到。看看都是闪光的,未必就是真金。这是读识的困难。从罗振玉、王国维编著的《流沙坠简》到新近的考古资料,在我案头也堆积如山了,可我又何曾识得它们?似曾相识已经造成视觉麻痹,用自己的眼睛来读识是件艰难卓绝的事。残酷的事实是,这么多的淘金者聚集在竹木简的矿藏浅层,模模糊糊地、浅俗地、人云亦云地、互相鼓舞地写着写着。我就是其中一员。

不管你愿不愿意,写字不就是采了古代的矿石放在现代的炉里冶炼吗?如果炼出真金,纯度又高,那就叫功德圆满了。我不敢有此奢望,但仍要写下去,因为我在很小的时候就通过毛主席的书知道中国有位古人,他叫愚公。

今天看来,这段难得的夫子自道,既坦率地说出了自己的彷徨,也反映出他面对喧嚣的书坛时的冷静和清醒。《陈洪绶西湖垂柳图》虽然显示了求变的欲望,但置于当时隶书创作的大环境中,并没有多少独特之处。当学隶者都抱着从简牍帛书中“取一瓢”的心态时,已经是浙江省书法家协会副主席的他,在赞扬声中清醒地认识到,自己还没有找到一个系统来和谐地统摄从多种渠道吸取的形式要素,形成独特的艺术语言。

难道“独特”就是我们追求的目标吗?当代书坛上很多的字,一望而知作者是谁,这不能不说也是一种“独特性”。“独特性”固然是艺术家追求的目标之一,但它却并非是衡量作品高下的标准。于是,贤伦兄在上引短文中专门写道:“如果炼出真金,纯度又高,那就叫功德圆满了。”可要臻此境界,谈何容易!

这篇短文大约写于1999年末(书出版于2001年)。2002年印行的《鲍贤伦书法》,收录了他2000年和2002年的书作,我们已经可以明显地感觉到,在大量的实践中,他开始逐渐摸索到走向“秦汉”的路径。2000年和2001年的书作,法汉简用笔,速度快,洒脱轻盈,结字随机变形,亦愈加从容裕如。而在2002年以后,这位书坛“愚公”的字,看似越写越“拙”,但却渐入佳境。

回顾近一百年来的隶书书写史,我们不难发现,虽然人们常常统称取法出土简帛书,但在实际操作中,以时间而论,取法西汉中期以后的简牍多于此前的简牍;以材质而论,写简牍的比写帛书的多。早期隶书尚在解散篆体之初,大部分带有浓重的秦篆用笔藏锋、点画圆润的特色。出土于马王堆的西汉帛书《战国纵横家书》,字形瘦长,结构奇特(如一个由左右两部分组成的字,并不以左右高矮平衡为目的),这在当时只是书写者的一种习惯,但对看惯了整饬楷书的今人来说,则有出奇制胜之感。简牍帛书丰富的字形和用笔,非三言二语可以概括,如何取其所长,避之所短,将之融为一炉,才是真正的挑战。

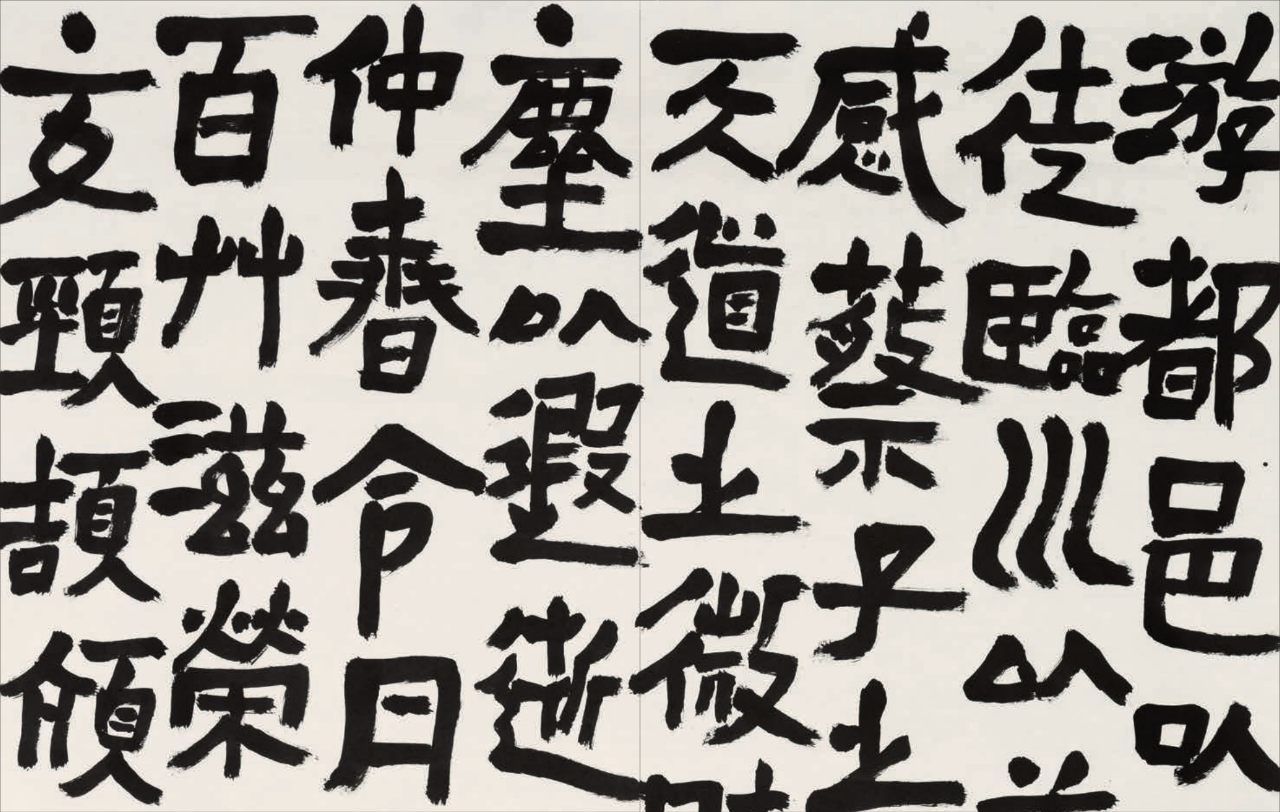

贤伦兄2002年以后的隶书,取早期隶书的圆浑厚重,避免了将轻盈一路的汉简放大时容易出现的单薄。如书于2003年的榜书《气腾八荒》,第一、第三字仅二三笔,结构简单,但点画圆浑壮硕,令人想起清人伊秉绶。贤伦兄在评论前贤隶书时,曾专门提到了对伊书雄壮气派的赞赏。而伊书取自《衡方碑》,虽气势宏大,但由于用笔缓慢,缺少了书写性,装饰意味浓重,有时流于呆板。贤伦兄的榜书,则汲取了晚期汉简迅捷的用笔,用来避免硕壮的点画走向滞呆。“腾”字左侧笔画少,占据的空间却大,写得舒朗;右侧笔画多,却写得紧凑,这种违反平均律的结字,如同帛书中一些结字,出乎意料,令人耳目一新,细观之,却又亲切自然。而“荒”字最后三笔的轻重变化,增加了作品的节奏和韵律。

书于差不多同一时期的对联《秦世、汉宫》,不但上下联起始于“秦”“汉”二字,上联右侧的款识也写道:“秦汉气象,梦中可得乎?”可见,秦汉遗迹所呈现的精神世界,令贤伦兄梦寐以求。此联中的“秦”“书”“汉”“新”等字,取秦简和马王堆帛书结字方法,形体偏高;“宫”与“字”的外框粗重,保留了成熟汉碑字形方正的特征;高矮相间,生动活泼。简牍多为日常书写的墨迹小字,书写性本来就强。贤伦兄在汲取了它们的精髓后,用厚重的用笔来书写榜书和对联,既有恢弘的气象,又不时透露出生动活泼的意趣;既高古,又富有现代气息。

我们完全可以说,当2006年1月“梦想秦汉”开展时, 贤伦兄完成了个人艺术史的一次脱胎换骨的蜕变。六年前的彷徨一扫而空,元气淋漓的点画之间充盈着来之不易的从容和自信。真金已经炼成,功德堪称圆满。

不过,仪表儒雅,谈吐温和的他,始终怀抱着求新思变的渴望,追寻秦汉梦想的脚步,并未在以简帛书带动的变法获得巨大成功时就此停住。两年后,贤伦兄开启了另一项尝试:温故知新,以汉碑摩崖之宏大气象,创作巨幅书法。这一创作的冲动,既是艺术追求内在逻辑的展开,也有外部环境的催化。

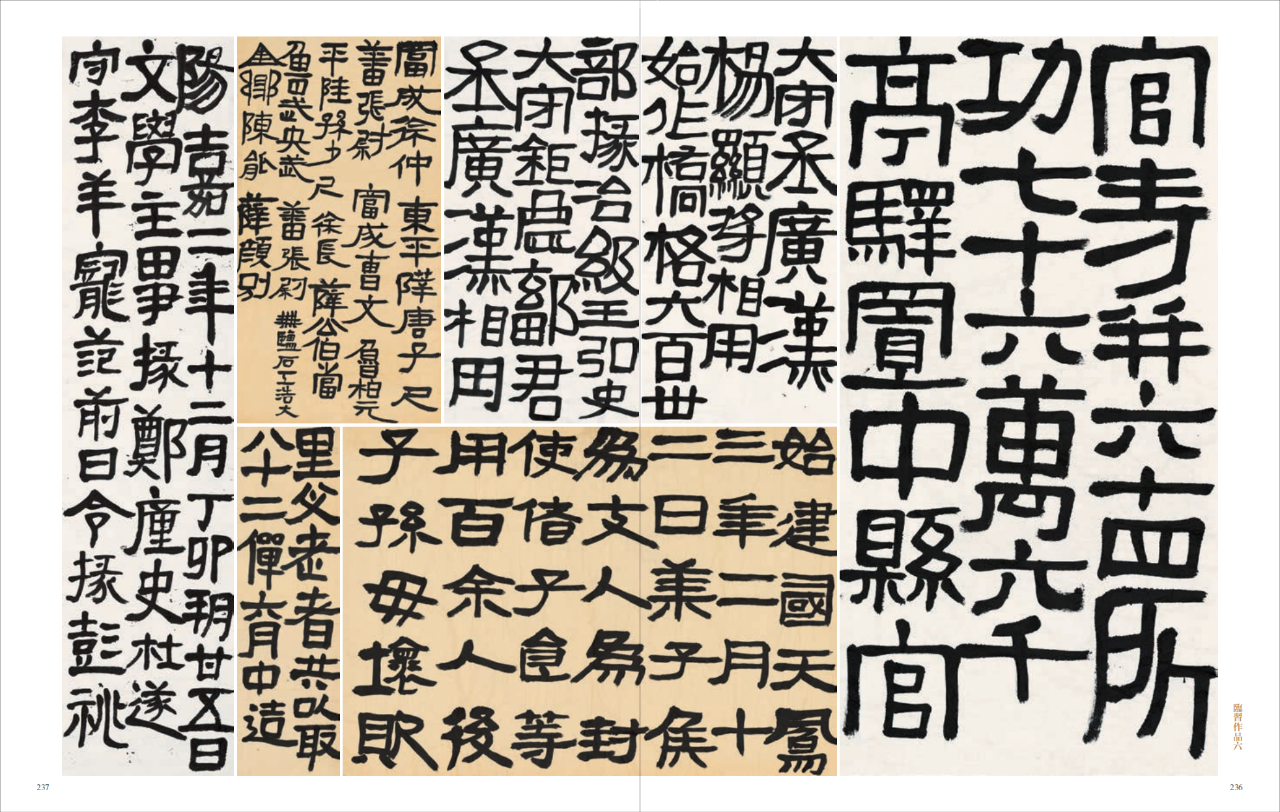

前面提到,贤伦兄早年的隶书,深受上海时风的影响。但这并不意味着,他未曾在汉碑上下过功夫。他在贵州大学读书时,就曾临习汉隶摩崖名作《石门颂》数十通。2000年,江苏电子音像出版书法教学《五体书法临摹示范》,他临的是《张迁碑》。《张迁碑》点画质直厚重,古朴沉着。了解了贤伦兄的这一背景,就不难理解,为什么在上引《秦世、汉宫》对联中,“宫”和“字”的外框结实厚重,没有弯曲波磔,因为即使在他以简帛书来变法的高峰时期,《张迁》这类汉碑的影响也未曾弃忘,它们早已深植在心与手的记忆之中。

贤伦兄曾在回答一位记者关于自己的隶书受到汉碑和秦汉简牍的双重影响时,对两者的关系有着言简意赅的精辟论述:

如说两种影响的区别,汉代碑刻和摩崖的影响是根本性的,秦汉简牍的影响则是附丽性的。

汉代碑刻、摩崖的根本性影响体现在两方面:一是基础与规范,靠它以“正手脚”;二是格局与气象,靠它廓大体格,营造饱厚之气,浑朴之象。手脚要常正,以免因积习而走火入魔。气象更是创作的制高点,只有渐渐体会,步步攀登,所以汉代碑刻、摩崖有常写常新的功用。

秦汉简牍的附丽性影响也有两个方面:一是对书写的真切体会,墨书文字传递出这方面最可靠的信息,以避免想当然地做行书式的拉牵;二是丰富了字形,简牍数量多,书写也相对自由,因此有些字造型奇特,谨慎选用可以增强作品的吸引力和感染力。

两者的作用是互补的,哪方面深入一些了,都会产生对另一方面新的需求。虽然说成“根本”与“附丽”,实质上相互成全的。

上引这段文字的最后一句值得玩味:贤伦兄虽以“根本”与“附丽”作为区分,但实质上两者又是“相互成全”,这就譬如“文”与“质”,兼之者方可“文质彬彬”,缺一不可。这段采访也说明,不论是哪一个阶段的辉煌,都不会成为贤伦兄继续前行的束缚。不断地游走于汉碑和秦汉简帛之间,左右逢源,应是一种常态。重返汉碑摩崖,寻找探索的新支点,是他个人艺术追求内在逻辑展开的自然结果。

来自外部环境的催化,则缘于“秦汉梦想”展览大获成功后,越来越多的机构邀请他举办个展,以及现代展示条件的巨大变化。研究当代书法的人们都注意到了,20世纪中国书法的重要变化之一,便是从书斋走向展厅。近三十年来中国经济腾飞,物质生活改善,新建的博物馆、美术馆如雨后春笋。当下美术机构的展示条件,吸引着书法家创作巨幅作品以取得震撼性的视觉效果。这是促使贤伦兄重返汉碑和摩崖的外部缘由。

简牍帛书是执在手中或摊放在案上阅读的,即便所书为公文,也不公开展示。立碑和刻摩崖,为铭功纪事,具有“公共性”的展示功能。我在上面说到,某些秦汉简牍帛书的小字,由于用笔的特点,可以放大数百倍而不觉其单薄。但是,这种日常手写体,却没有汉碑摩崖这类石刻文字的庄重和恢宏。贤伦兄在讨论隶书创作时,强调了“高古”的意境。对出土简帛蕴含的“古意”的感知,是以观者对中国古代文字演变的序列知识为基础的。汉碑的“古意”不但与我们对汉碑文字的历史特征的认识有关,还因为崖壁的凹凸不平,风雨侵蚀或人为破坏造成碑石的残缺与字迹的漶漫,呈现在拓片上的斑斑痕迹与石花,让我们感受到了时间的深邃和岁月的苍茫。

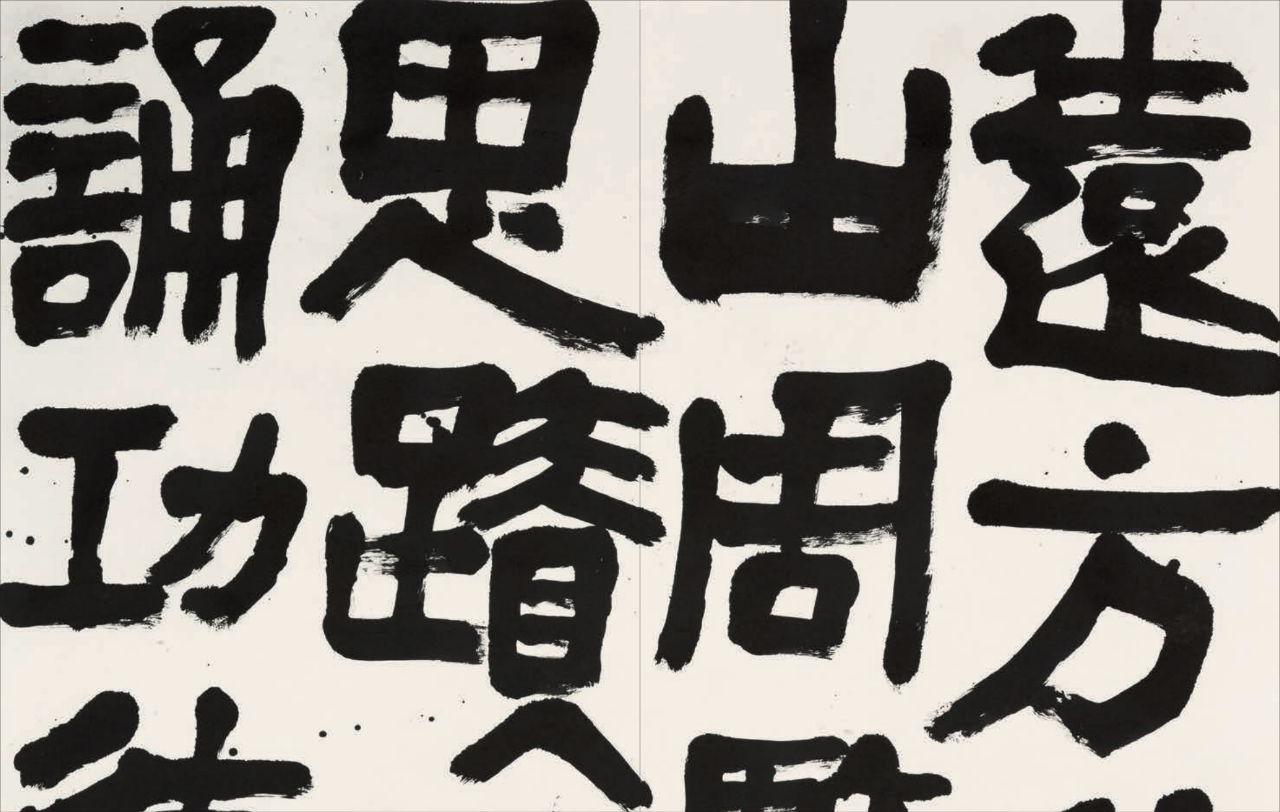

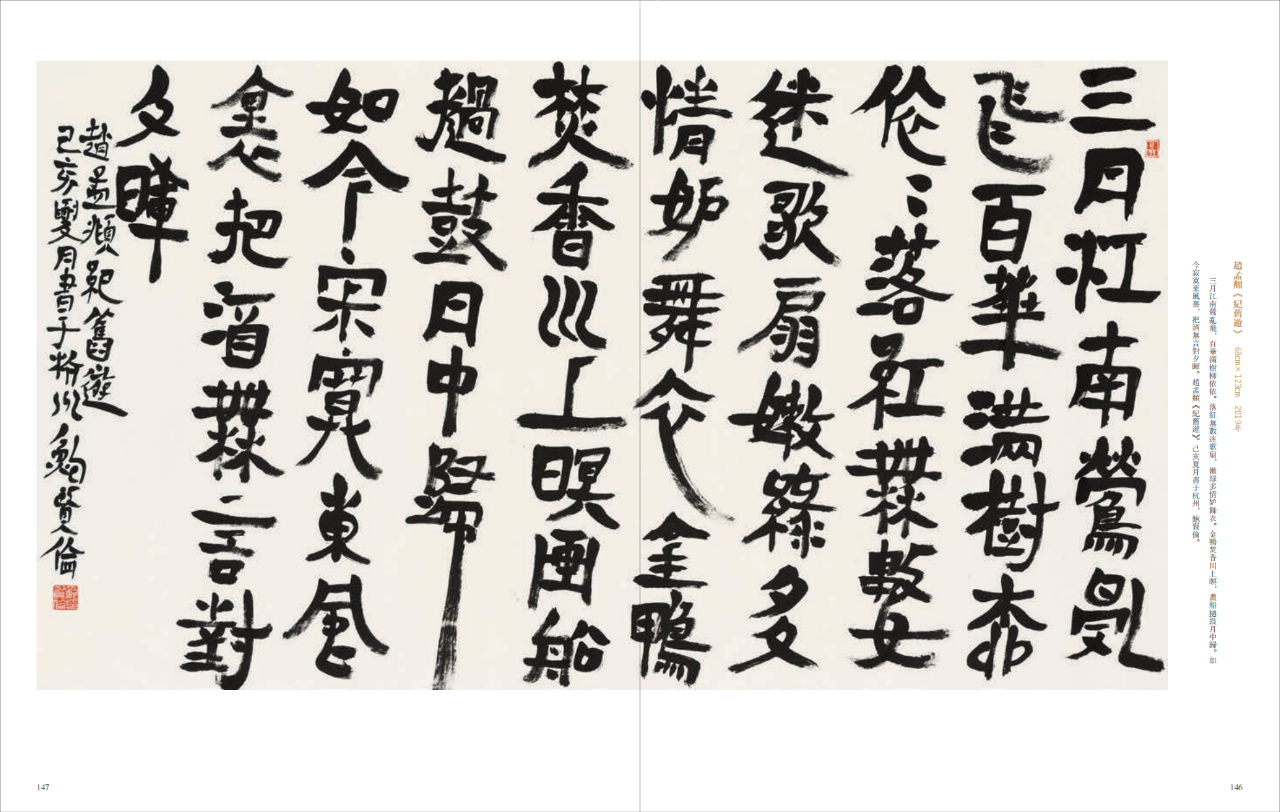

贤伦兄2008年在宁波美术馆、2014年在中国美术馆、2016年在鲁迅美术学院美术馆举办的个展中,都有巨幅作品。此次在上海中华文化宫的展览也不例外,有高5米、宽20米的巨幅作品《急就章》。如果比较这十二年来的巨幅作品,我们可以清晰地看到,书于2019年的《急就章》,越来越多地掺入了汉碑和摩崖的形式因素。作为书写,怎样才能在平整的宣纸上表现出汉碑和摩崖拓片上那种混沌苍茫的气势呢?和书写简帛时的轻快不同,贤伦兄在书写《急就章》时,更多地使用中锋,点画显得圆浑,但略显迟涩的行笔,增加纸笔的摩擦力,留下些许“残破”的痕迹。在结字方面,除了少数一些字借取了早期简牍帛书的结构外,大多取汉碑的方正宽博。章法上,不似许多汉碑因刊刻时有界格而排列整饬,更像在摩崖之上信笔抒发,大小错落,左右穿插,不拘一格,整体气势也因之更为自由、开张、恢宏。

贤伦兄的个展名曰“大块文章”,与其气势磅礴的书法,可谓名副其实。举办展览的城市,则是我们共同的成长地——上海,一本更大的书。明年将是首届全国大学生书法竞赛40周年。那次竞赛,上海本地大学的上海籍大学生得奖人数不少,在外地读书的上海大学生得奖人数也相当可观,无论在人数和质量上,都超过了其他省市自治区。虽然,评奖和入展都带有一定的偶然性,况且上海还有众多没有读大学的出色的年轻书法家,但上海大学生在这次比赛中的总体出色表现,从一个侧面反映了上世纪三十年代到七十年代上海积淀的深厚书法底蕴。当时在上海以外的大学获得一等奖的共有四位:贤伦兄(贵州大学),曹宝麟(北京大学)、郑达(北京语言学院)和我(北京大学)。郑达长我一岁,擅长隶书,很有才气,我刚开始学书法时,他已经和沃兴华等成为上海东方红书画出版社的通讯员,活跃在上海书坛。他参赛的作品在汉碑中揉入了金农的笔法,古朴灵动,作为获奖的代表性作品刊登在创刊不久的《中国书法》杂志上。毕业后,他到美国攻读英美文学,获得博士学位后,一直在波士顿的一所大学教书,基本放弃了书法的追求。宝麟兄是文革前的大学生,他以研究生的身份参赛。他那手精彩的米字,在获奖者中最受瞩目。四十年来,他每日临的依然是米芾、苏轼、黄庭坚,从无“创新”的焦虑。他撰写的专著、论文和题跋,都与北宋人的生活与艺术相关。滋育他的书法的,是完整的古典知识体系,他悠游其中,安身立命。宝麟兄和贤伦兄,代表着对书法的两种不同态度:一个是传承的典型,一个是创新的范例,两者皆可名于当代,传之后世。而我,则借着贤伦兄在上海举办书法展的机会,写下自己观察那些仍在砥砺前行的同代人的感想。

[大块文章] 鲍贤伦书法展

主办单位

中国书法家协会

中共浙江省委宣传部

上海市文化和旅游局

浙江省文化和旅游厅

上海市文学艺术界联合会

浙江省文学艺术界联合会

承办单位

中华艺术宫(上海美术馆)

浙江美术馆

上海市书法家协会

浙江省书法家协会

开幕式

2020年6月20日14:30

展览时间

2020年6月20日--7月19日

星期二—星期日每日10:00至下午18:00

(17:00停止入场)

展览地点

中华艺术宫

(上海市浦东新区上南路205号)

本文为《大块文章——鲍贤伦书法集》前言

部分配图选自《大块文章——鲍贤伦书法集》