倪元璐——“壮美”与“优美”的分野

2020-06-10 16:27:54 来源: 点击:

金石学的书学审美观念是一种壮美,属于崇高的美学范畴,一是追求雄健,二是追求古拙,其审美对象必然是笨拙、粗壮、巨大、阴暗、丑陋、不和谐等,显然,与“优美”或审美对象之小巧、淡雅、光滑、工稳、细腻、飘盈、纤弱相对立。而倪元璐书风均属于壮美的范畴,表现出雄浑、古拙、奇伟、恣肆等风格。

从整个晚明书坛来看,明代中后期书家兼工篆隶者逐渐增多,而特殊的篆书写意风格和转师汉隶的隶书作品则出现在后期。这一现象从某种意义上反映了晚明时期以“篆隶笔意”为尚,对今体书作有着不同程度的影响。如徐渭、张瑞图、黄道周、倪元璐、陈洪绶、王铎、傅山等人的今体书作在不同程度上蕴含着篆隶笔意。“从书法的审美心理层面上分析,表现出当时书家对篆隶的古朴内质与风骨的崇尚之意,使今体书法融合了‘篆隶笔意’并得到较大的发展。”显然,金石学思想观念的出现是构成晚明书风中以“拙”“厚”“古”为审美特征的关键因素。

古人一向认为颜书得篆意,苏书得隶意,从两人书作中考察确实如此。而倪元璐“凝涩激越”的书风,雄浑苍劲的骨力得力于颜书之篆意,其横向开张的笔势运动以及方侧用笔之重,或自苏书的隶意而变化,或得自六朝碑版的影响。从其作品中可知,倪书用笔跌宕、翻裹斩钉截铁,且时或以屋漏痕意作书,线条苍健恣肆,可谓古朴浑厚,这一点恰与北碑相似。观倪书《把酒漫成诗轴》等作品有北碑之气象,他有习魏碑之意:

堕唐宋习气数年来,始知学为汉魏。

这不只是为了尚古崇古,而在于取法乎上追溯源流,无意中便得汉魏碑意。我们说倪书取资于汉魏碑刻已成事实。

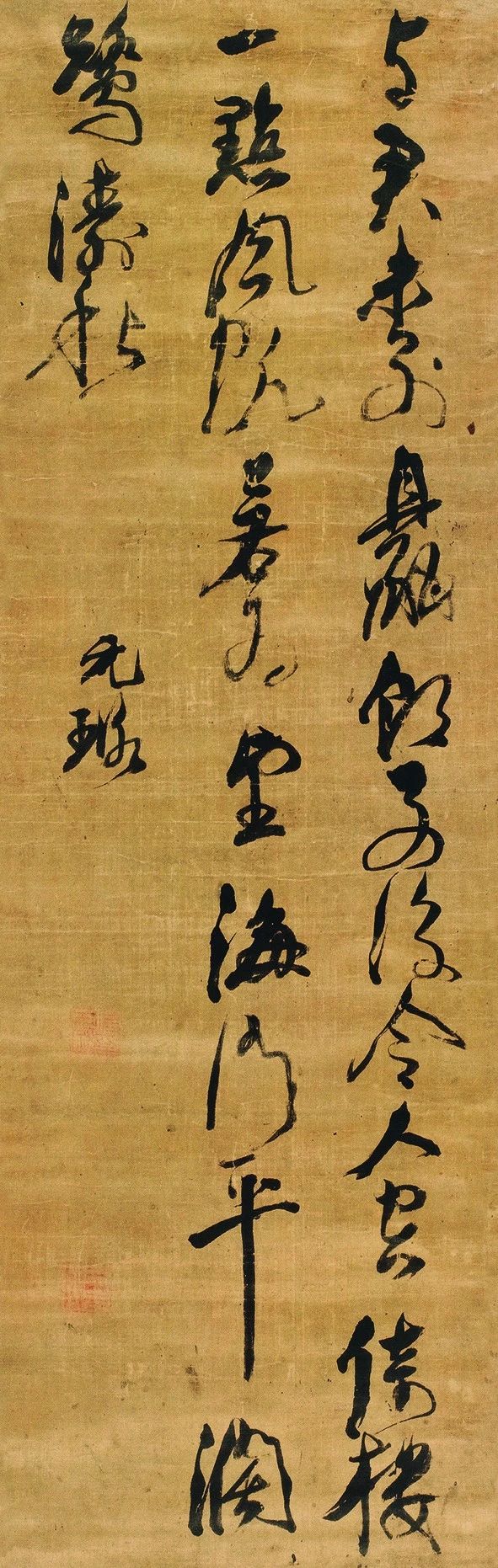

明·倪元璐 《草书体秋诗轴》 故宫博物院藏

释文:乾坤悔狡狯,垆鞲入精微。静者知光采,道人仝气机。贫原不是病,瘦亦胜于肥。到此弥多力,讵为暮惰归。体秋八绝之一。元璐。

金石学的书学审美观念是一种壮美,属于崇高的美学范畴,一是追求雄健,二是追求古拙,其审美对象必然是笨拙、粗壮、巨大、阴暗、丑陋、不和谐等,显然,与“优美”或审美对象之小巧、淡雅、光滑、工稳、细腻、飘盈、纤弱相对立。而倪元璐书风均属于壮美的范畴,表现出雄浑、古拙、奇伟、恣肆等风格。这恰与金石碑刻之书学的雄健、古拙特征契合,我们可从康有为的《广艺舟双楫》那里得到论证:

一曰魅力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。是十美者,唯魏碑、南碑有之。

应该说,倪元璐书风源于金石学观念的影响或启导。虽然碑学观念在晚明还未形成,但事实上晚明书家已受到碑学意识潜移默化的影响。

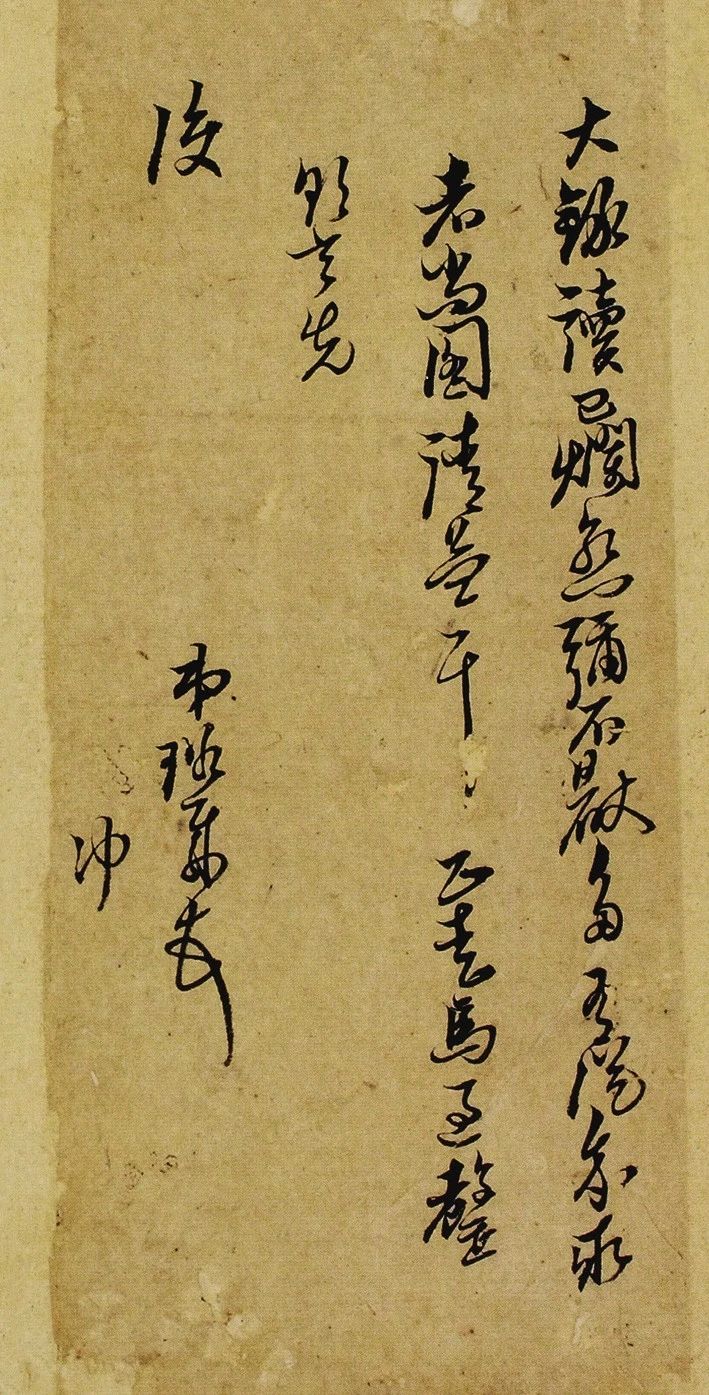

明·倪元璐 行草《五言律诗轴》 京都国立博物馆藏

释文:不悟黄河面,见山有许容。六经小跳跃,五岳大遭逢。云胆悦(落)韩愈,烟心悦宁封。斯知华岭叶,定不是痴龙。闻黄石斋归涂遍游名山赋。似暮斋老先生正之。弟元璐。

如果说,由于倪元璐特殊的生活境遇,使其内心的矛盾、痛苦、压抑的激奋发泄,具于毫端,在书法上或许能表现出对“大”“重”“遒”等特点的重视;或是由于他深受儒家思想的影响,“忠义之气,临于笔墨”,或许也能表现出对“大”“重”“厚”“遒”“古”等特点的追寻,那么,在倪元璐书风中,特别是以“拙”“厚”“古”为突出特征又是缘何而来?由此,让我们不得不向帖学以外寻求。

不妨,我们可从“拙”“厚”“古”这几大美学的特征探寻晚明书风碑学观念的意义,也许能给予几多启发。

“拙”与工巧相对应,不求工稳平整、精美与含蓄的美,倪元璐书风相较于其他任何时代更突出尚质与尚意的特点,不斤斤计较于技法的完美与精细,只求精神与神采,表现出“大巧若拙”之美。观其作品,大多数字均彰显出老拙之意态,表现出稚拙之趣。总体而言,书法的结体可分为平正工稳和朴拙奇崛两类。前者表现出一种宁静、内敛之美,而后者是一种骚动、冲突的美,显然,这是一种壮美。这一点恰与倪元璐遭遇“天崩地裂”的处境下,远大的理想和现实困境的冲撞带来的焦虑、困惑或压抑及内心律令对灵魂和行为的拷问带来的痛苦而引发的宣泄,并与产生的巨大力量和高亢的磅礴的生命境界相暗合。我们从倪元璐作品中可知,其激奋昂然,任意纵横挥洒,毫不掩饰,不求技法的精美,只求神采与气质,表现出人的一种本真与朴拙。由于他有着独特的人生经历与不平的遭遇,表现出来的不仅仅是“拙”,而且是一种“狂、野”。这一点恰与魏碑相似:

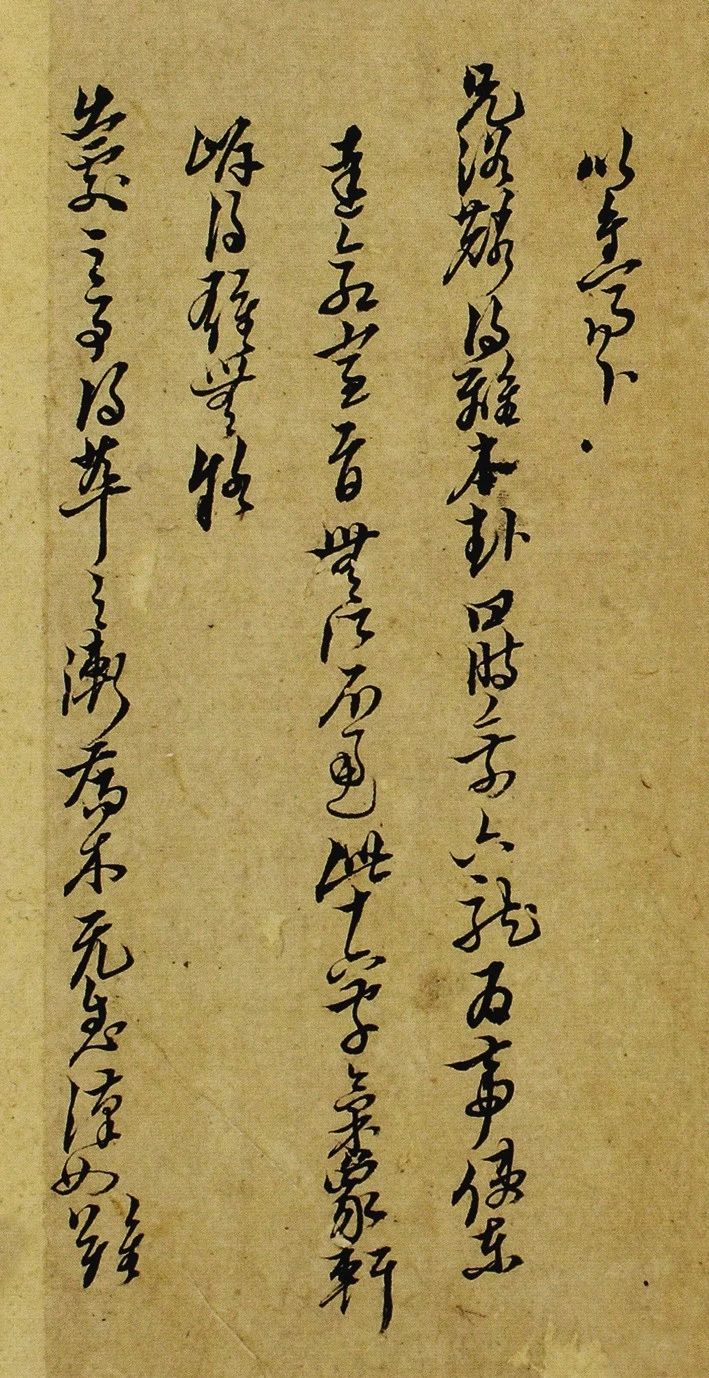

明·倪元璐 《行草书七言绝句立轴》

释文:与君未别且酣饮,别后令人空倚楼。一点风帆若为望,海门平阔鹭涛秋。元璐。

魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中有异态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书会邪?何其工也。

显然,这是对传统的“雅”提出的挑战,而让乡野的“野”代替庙堂的“雅”。但事实上倪元璐“凝涩激越”的书风,时而呈现出笨拙之意趣,乃有碑刻之意趣,“始知学为汉魏”;表明了倪元璐书风之“拙”源于金石学的启导或影响。

明 倪元璐 《行书五言律诗轴》 东京国立博物馆藏

释文:满市花风起,平隄漕水流。不堪春解手,更为晚停舟。上埭天连雁,荒祠水蔽牛。杖藜聊复尔,转盻夕阳游。元璐似乐山辞丈。

“厚”,从某种意义上说,是与重相通的,但厚是指气象的浑穆与雄浑,给人们以精神上的厚重感。厚主要是指用笔上的浑厚,刚劲而血肉丰满。厚往往表现的是“气”,气的最高境界就是“气韵生动”,追求“气”的浑厚与健朴。倪元璐书法在崇尚力的同时,气势雄浑健朴,气格饱满,浩荡而出,字里行间充溢着一股无形的冲天之气,给人以震撼与鼓舞。而雄厚正是倪元璐书风较为突出的审美特征。这一点恰与“汉碑气厚”相通,虽然我们无法考证倪元璐是否学过汉碑,但他的书法笔力沉厚雄浑,已表明了受观念上的汉碑气厚的影响。其实,这一点又与倪元璐的大丈夫恢宏的浩然之气及阳刚雄强崇高闳肆的审美意义相一致。尚于“一曰魄力雄强,二曰气象浑穆……”所致。显然,倪元璐已受到了金石学的影响与启导。

明·倪元璐 《行草书尺牍》 (局部) 福建省博物馆藏

释文:大录读已烂熟,弥不厌多,有从我求者尚图请益耳。正走马过罄,欲言先复。弟璐载顿首。冲。

“古”,书法是最崇尚古的一种艺术,无论用笔结体都讲求“古法”“古意”。大凡有创造力的书家都要“入古出新”“借古开今”。在书法用字上刻意崇古的晚明书家王铎、黄道周、倪元璐、傅山等最有代表性,这种崇古观念必然导致向古碑中寻绎。应该说“古”是与拙、朴、厚、重、大相通的,王铎在《谈古帖》中说:“……今易古难,今浅古深,今平古奇,今易晓古难喻,皆不学之故也。”在这样的思想引导下,晚明书家崇古、尚古已成风气。这显然是对自唐以来“法”的一种对抗情绪,也是对时尚书法中缺乏古意的一种不满。由此王铎提出“书未入晋,终入野道”,甚至“学不参透古碑,书法终不古,为俗笔多也”。我们从倪元璐的许多作品中不难发现,他大胆运用侧锋铺毫带来的峭厉感,由于他掺入北碑之法,才使他的书法形态古拙、恣肆生动,尤其是《把酒漫成诗轴》更可看出其古拙之趣。这一切,不正是崇古尚碑所致吗?

明·倪元璐 《行草书尺牍》(局部)福建省博物馆藏

释文:以焦《易》卜兄《浴麟》,得《离》本卦曰“时乘六龙,为帝使东,达命室旨,无所不通”,此十六字气象轩岸。得《离》无疑出处之事得萃之渐,乔木无慰汉如难得。

可见,倪元璐书风中最为突出的“拙”“厚”“古”特征源于金石学观念的启导与影响。

康有为认为倪元璐书法“新理异态尤多”。应该说,康有为是从碑学的角度来评价倪元璐书法的。从倪书中不难发现,他的笔法原理是在传统的基础上做了前所未有的创新,并具个性鲜明特色,倪书落笔重而疾驰,线条点画峻拔而有力,常常以侧锋取势,露锋铺毫,并圆笔中存方势,方笔中寓圆态,每下笔处即用力着纸,使线条的完整与力量贯通。虽然我们并不否认倪书是学颜鲁公书与苏书的,但更多的则是得益于其自身的艺术悟性,相对于帖学来说更具有原创性。

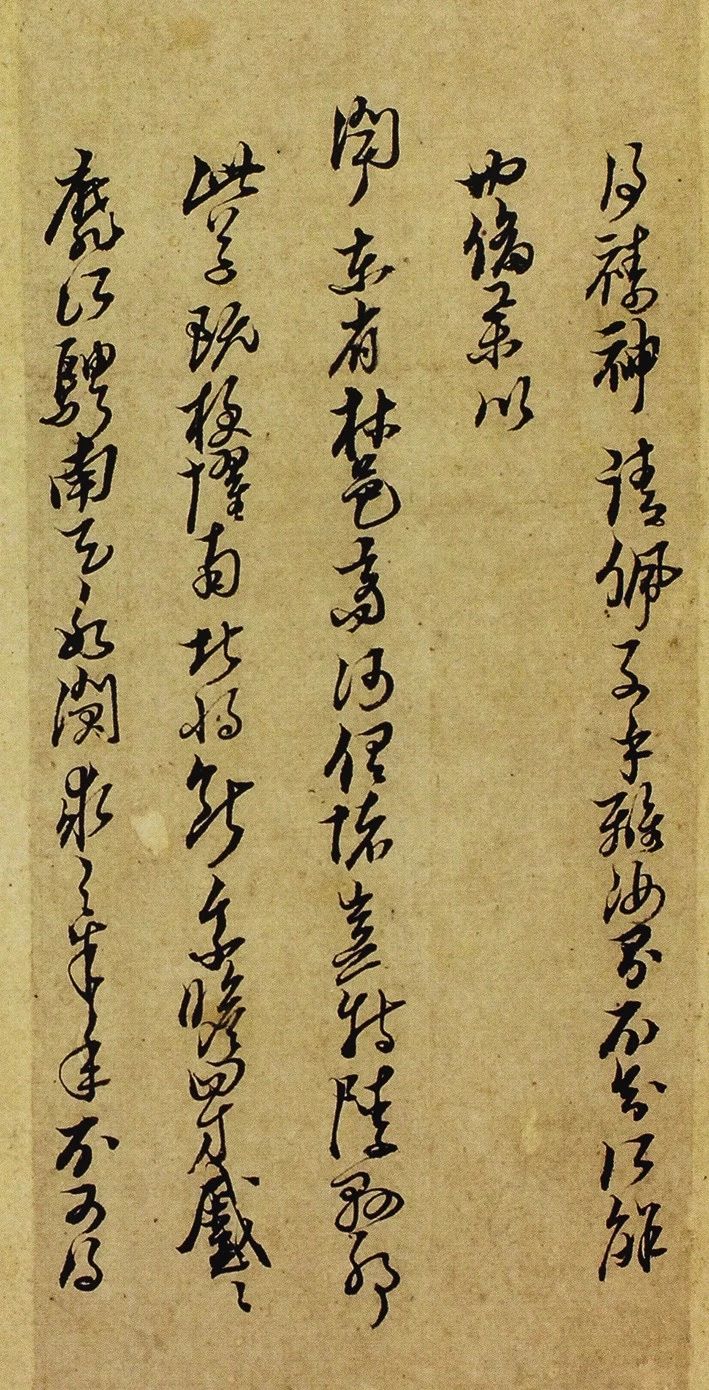

明·倪元璐 《行草书尺牍》 (局部) 福建省博物馆藏

释文:祷神请佩子手,离汝则不知所解也。备举以闻,东省林邑商河俱怀,岂特陵县耶。此道既梗,惧南北将断,我瞻四方,蹙蹙靡所骋,南天冰阆,求之半年不可得。

一般认为,晚明书家很少能见到北碑或视而不见,其实在明代有许多人热衷于访碑活动,而晚明时期存在的北朝书迹除“龙门造像”之类外,还有《张玄墓志》《吊比干文》《嵩高灵庙碑》《李仲璇修孔子庙碑》《道宝碑记》等碑碣,虽然当时这类书迹较少,但我们没有理由断定晚明书家、学者一定未见到这些碑碣。因此,我们可以判断,倪元璐书风的形成与北碑有着重要的关系。

明·倪元璐 《行草书尺牍》 (局部) 福建省博物馆藏

释文:弟今归汀只有两条,正讨出门亦自容易,惟恐躲过天雷又有霹雳也。所委卷册少日当上。昨送马腾仲至十五里外,归已薄暮,雾报为罪。弟元璐顿首。石斋先生。

文 | 吕金光

原文标题 | 晚明尊碑意识与倪元璐书风研究

来源 | 《中国书法报》2019年