白谦慎 | 晚明,一个多元的时代

2020-06-05 16:20:48 来源: 点击:

文 / 白谦慎

* 本文系《万历驾到》前言

1573年,明神宗朱翊钧登基,年号万历。直至1620年去世,万历皇帝在位长达四十八年。在这“万历年间”,中国文化在诸多方面取得了伟大成就。即使在清军入主中原之后,汉族读书人也常会以无比依恋的心情怀念那个时代。

清代初年,江西文人徐世溥(1608-1658)写给朋友的一通信札,评述了万历年间的繁荣景象:

当神宗时,天下文治响盛。若赵高邑(赵南星,1550-1627)、顾无锡(顾宪成,1550-1612)、邹吉水(邹元标,1551-1624)、海琼州(海瑞,1514-1587)之道德风节,袁嘉兴(袁黄,1533-1606)之穷理,焦秣林 (焦竑,1541-1620)之博物,董华亭(董其昌,1555-1636)之书画,徐上海(徐光启,1562-1620)、利西士(利玛窦,Matthew Ricci,1552-1610)之历法,汤临川(汤显祖,1550-1617)之词曲,李奉祠(李时珍,1518-1593)之本草,赵隐君(赵宧光,1559-1625)之字学。下而时氏(时大彬)之陶,顾氏(名不详)之冶,方氏(方于鲁,1541-1608)、程氏(程君房,1541-1610后)之墨,陆氏(陆子刚)攻玉,何氏(何震,1535-1604)刻印,皆可与古作者同敝天壤。

从道德风节到学术思想,从书画艺术到文学、戏曲,从天文历算到传统医学,从文字学到刻印,从冶炼到琢玉,徐世溥一一列举了万历年间文化代表人物的卓越成就,并相信他们堪与古代的英杰媲美。

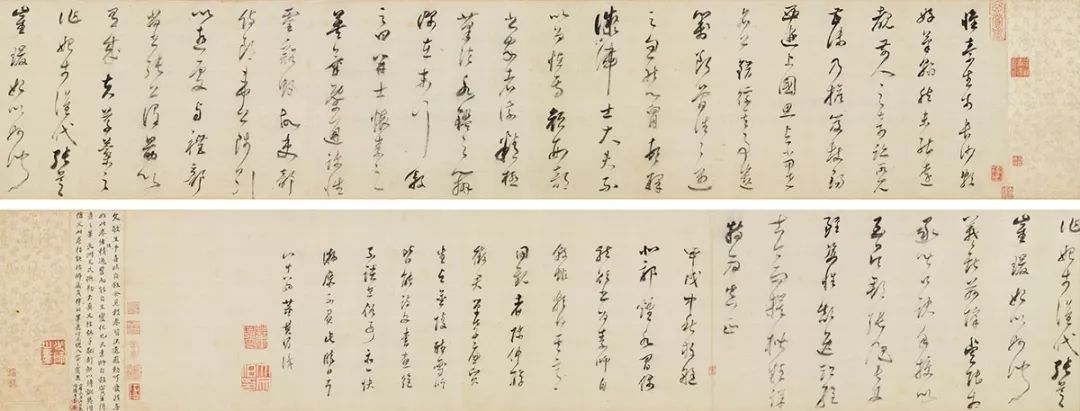

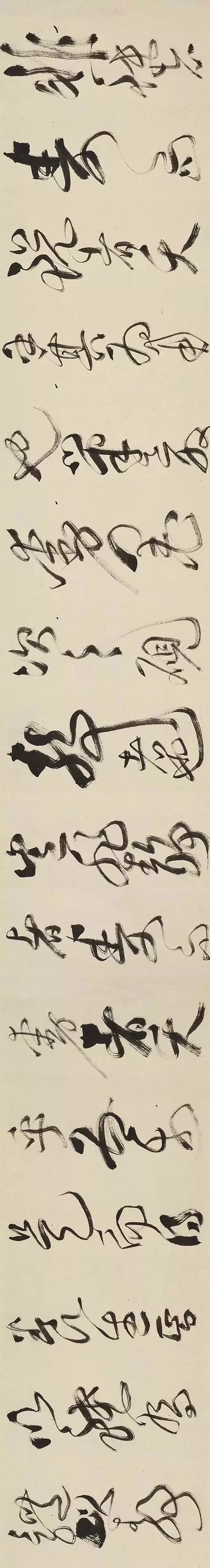

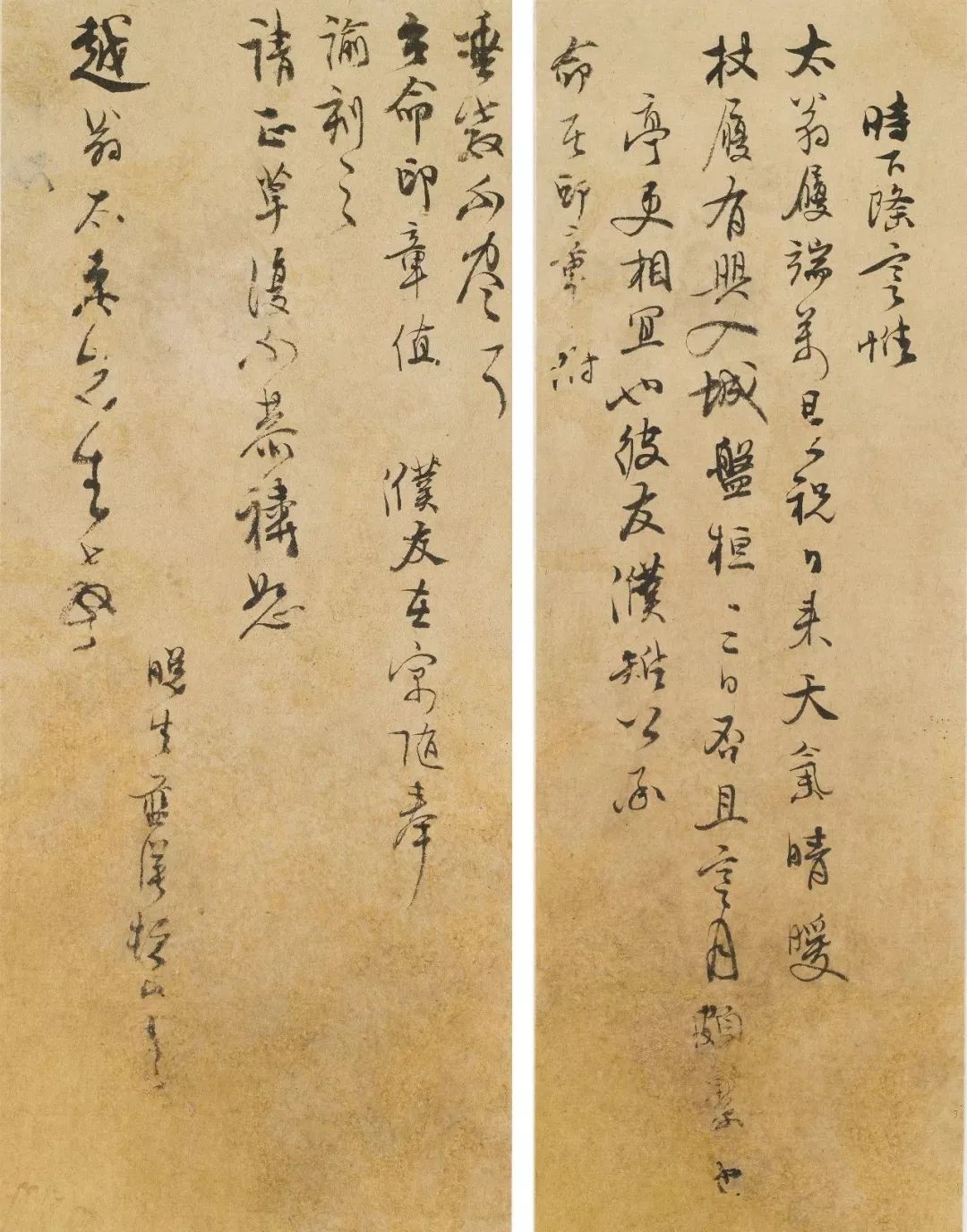

董其昌《草书怀素自叙帖》

此卷是崇祯十三年(1634)中秋节出游时,董其昌于舟中兴起书写之作。八十老翁与一行同好出游,偶然欲书,当场表演一段背临的功力,展现了董其昌对于古帖熟稔的自信,可谓人书俱老。他提出“南北宗”的理论,划分了文人画与职业画家的界线。

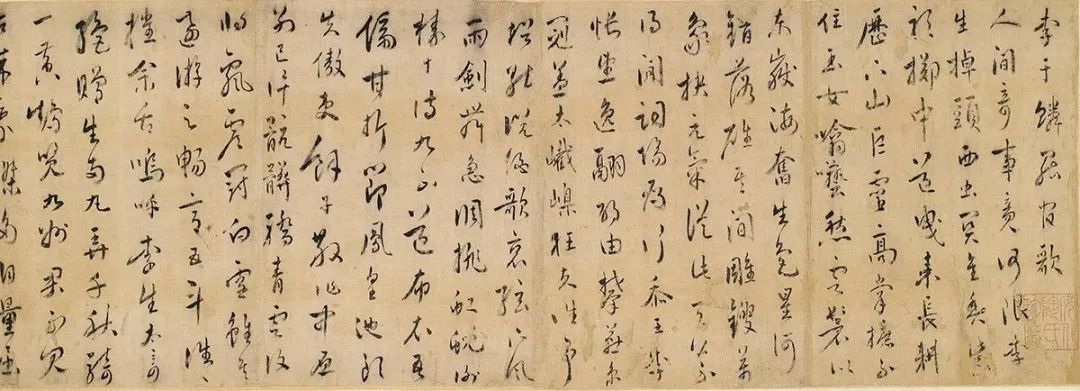

王世贞《李于鳞罢官歌》

此诗卷赠给另一位大文人李攀龙。如果没有王世贞写序推荐,李时珍的《本草纲目》也许就无法出版,可见他的文字影响力有多大。

何国庆先生的《万历驾到》一书,便把我们带到了那个令人向往的时代。除了文字描述,此书附有上百件由万历年间的人物创作的书画,其中便有徐世溥名单中提到的焦竑、徐光启、袁黄、董其昌、李时珍、汤显祖等人的手迹。睹物思人,书中的先贤因此变得更加亲近可爱。

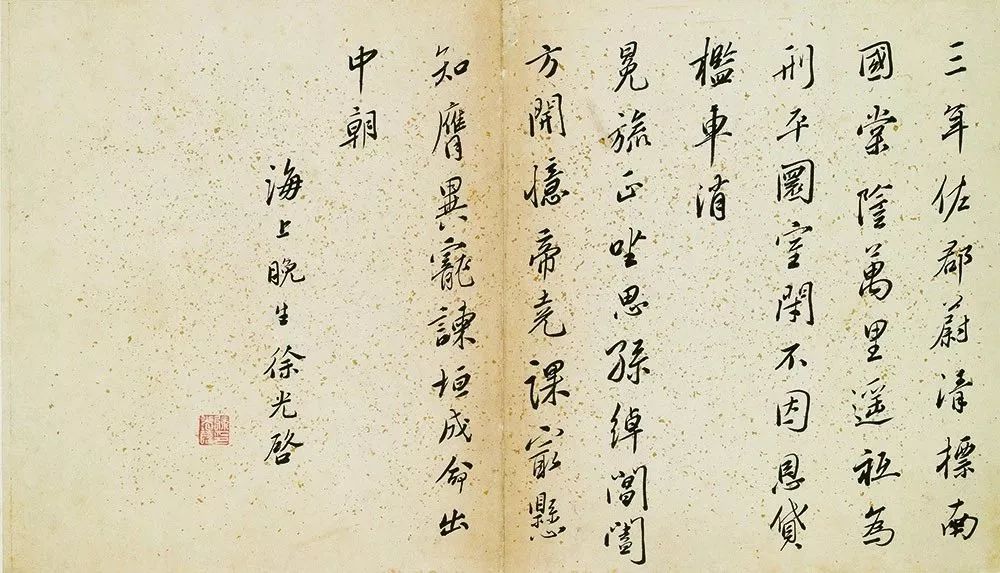

徐光启《题琴鹤高风诗》

为上海名贤六万言《琴鹤高风册》而作。新北市徐汇中学、光启社、上海徐家汇,这些名字都因徐光启而起。

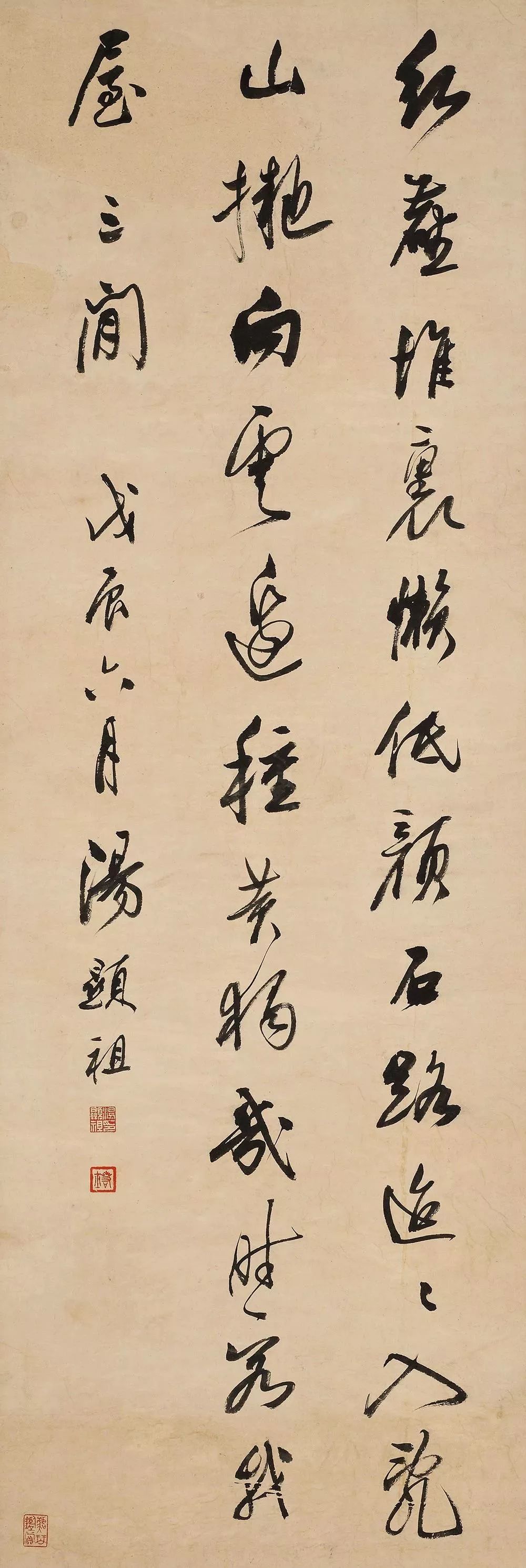

汤显祖《行书七绝》

书写此作时,他十九岁。2016年是汤显祖与莎士比亚逝世四百周年,我们对这两位戏剧大师都应致以崇高的敬意!

独立性易《养生铭》

相传独立性易精通医术,并将种痘法传至日本,有许多流传在民间的医书都托名为他所作。

回顾万历年间,对于曾经以政治学为业的我来说,总有两个挥之不去的问题:是什么造就了万历年间的辉煌?又是什么使得这辉煌在明神宗去世二十余年后便走向土崩瓦解?

对这两个问题,从来不乏探讨的学者。无论是从大航海时代开始讲起,还是用白银时代来描述当时的经济状况,都是在探讨万历时代的外部环境。而朝廷政策的宽松,商品经济的发达,城市文化的繁荣,印刷文化的蓬勃,都被视为万历年间多元文化的内部催化剂。分析总是冷静而又理性的,而三百多年前那个充满着令人目眩的变化的社会却远比今天的理性反思复杂得多。

二十世纪的学者吴讷孙(Nelson Wu)这样描述晚明的社会文化景观:

晚明的中国展现的图景是如此的错综复杂,以至于连“错综复杂”这个词在这一特定的时间框架外都将失去其所特有的意义。在地域之间呈现出丰富差异的背景下,政治运动与学术思潮的多元性,以及人们对生活、对朝廷所持的各种不同态度,产生出由多种异质所构成的现象。我们姑且称之为“晚明现象”。

多种异质的相互激荡,令人振奋和战栗,即使是一个辉煌的时代,也并非完全由伟大的成就及高尚的动机所造就,它还常常会伴随着普遍的政治腐败和道德沦丧。所以,当明王朝因国内扰攘及八旗兵入侵而覆灭后,那个充满蓬勃生气的“文治响盛”的时代,亦随之告终。

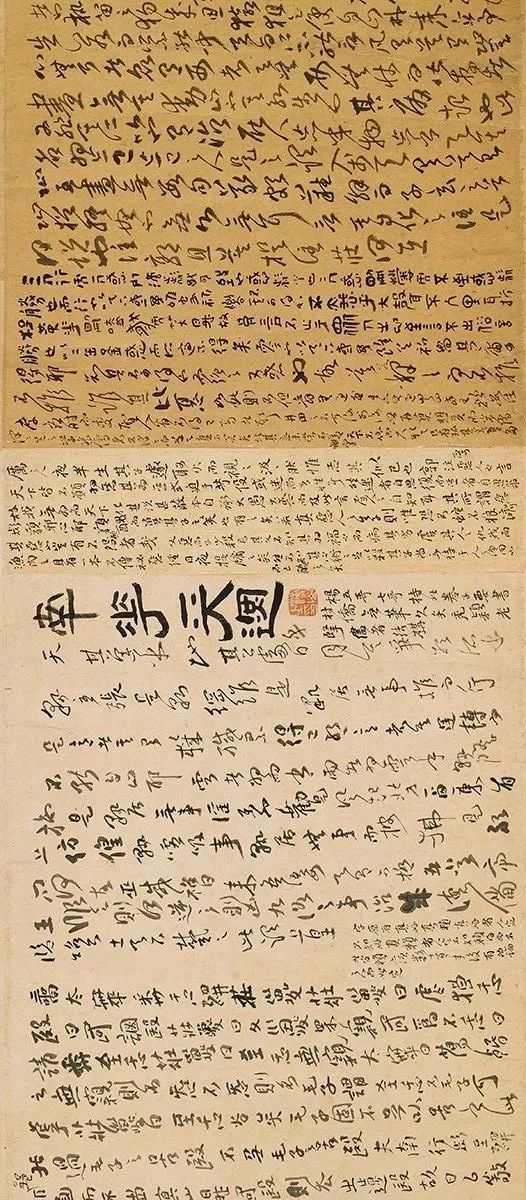

傅山《啬庐妙翰》(局部)

其中写道:“字原有真好真赖,真好者人定不知好,

真赖者人定不知赖,得好名者定赖。”

傅山《太原段帖》选

傅山苦于应酬文字,更批评了当时自作聪明、

以为能分辨傅山父子书法的人们。

蓝瑛《仿梅道人山水》

此画仿吴镇的山水。蓝瑛画风多元,陈洪绶曾向他学画。

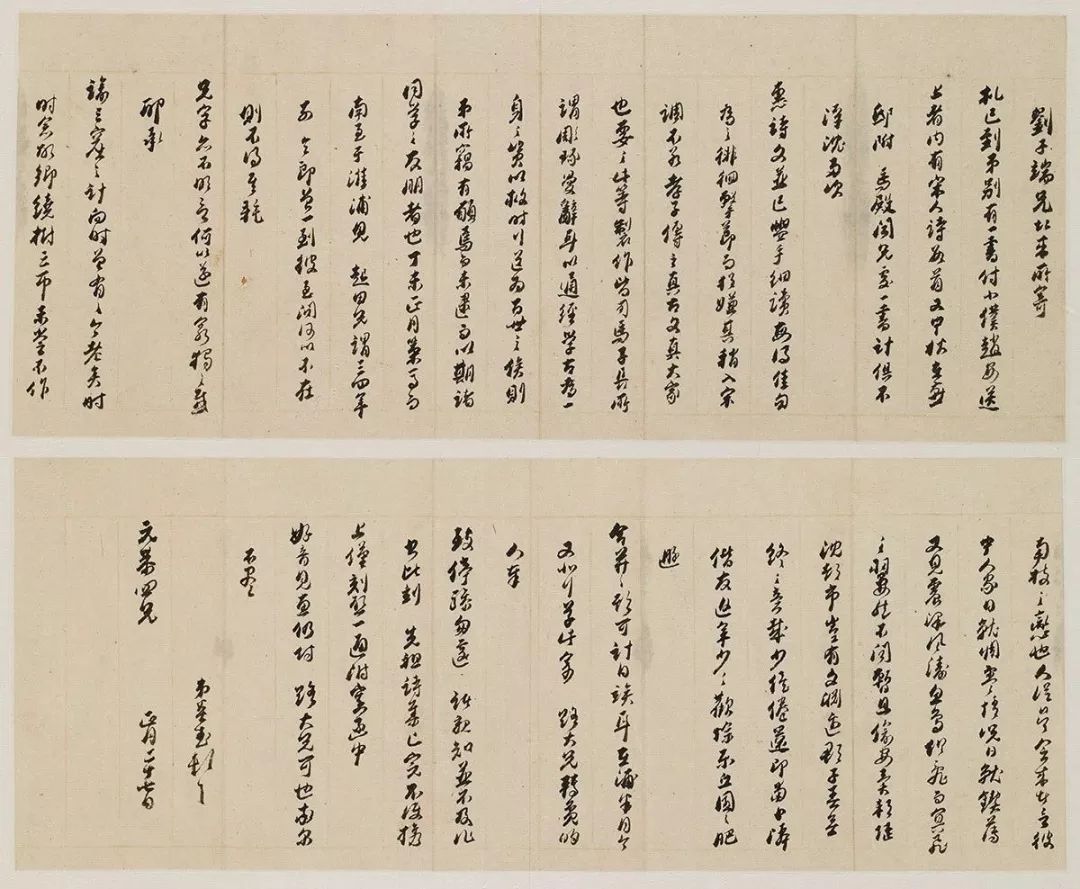

蓝瑛《与越翁书》

先前越翁交代蓝瑛商请其艺友代为刻印,正好此友寓于蓝瑛家中。刻成之后,蓝瑛将刻好的印章随信附上,希望越翁满意。

对明代覆亡的反思,从覆亡的那一刻起,便已开始。当代学者也尝试着给出种种答案。令人瞩目的是,李伯重先生在最近的研究中,从环境史和全球史的角度来重新探讨明亡。气候的变化对经济造成了巨大影响,明末自然灾害频仍,瘟疫横行,“在这些严重而且长期的大灾荒中,原有的社会秩序崩溃了……明朝的灭亡,在很大程度上可以归咎于气候变化。换言之,就是‘天’亡大明。”

李先生进而从十七世纪世界各地面临的挑战,指出了小冰河期的气候给全球带来的巨大动乱,指出了明亡只是世界性的“十七世纪危机”中诸多危机之一。如果果真是“天”欲亡大明,那么生活在明亡前万历年间的人们,尽享和平与繁荣,确实是幸运的。

李先生虽然强调了气候在明亡中的重要作用,他的观点也并非是宿命论的。在其完整的论述中,还引进了另一个变数:早期经济全球化,特别是其中西方先进武器的传播。无论是李自成攻入北京,还是清兵挥师中原,明朝的覆亡最直接地呈现为军事抗争失败后的政权迭替。

不过,一旦这个变数被引入,情况就比列举气候变化复杂多了:一个政权能否有效地调动自己的人力、财力来应对外部的军事威胁,涉及它的机构是否有效率、主流的意识形态能否汇聚人心等等一系列军事抗争以外的问题。

清兵入主中原后,政治情势丕变。晚明之繁荣,其衰败之势亦如秋风中的落叶,一切来得如此突然、惨烈,顾炎武等怀有天下之志的读书人,都不得不思考明亡的原因。有意思的是,《万历驾到》一书中赫然在列的大儒顾炎武,正是在清初对万历年间的政治文化反思最多、批评也最多的读书人,在他看来,某些亡明的种子,恰恰是在万历年间埋下的。

徐渭《观音图》

画面上半部抄录《心经》,下方绘《鹦歌宝卷》故事中的主角白鹦鹉。徐渭诗书画俱佳,更被称为绍兴师爷之祖,教出抗倭大将李如松。

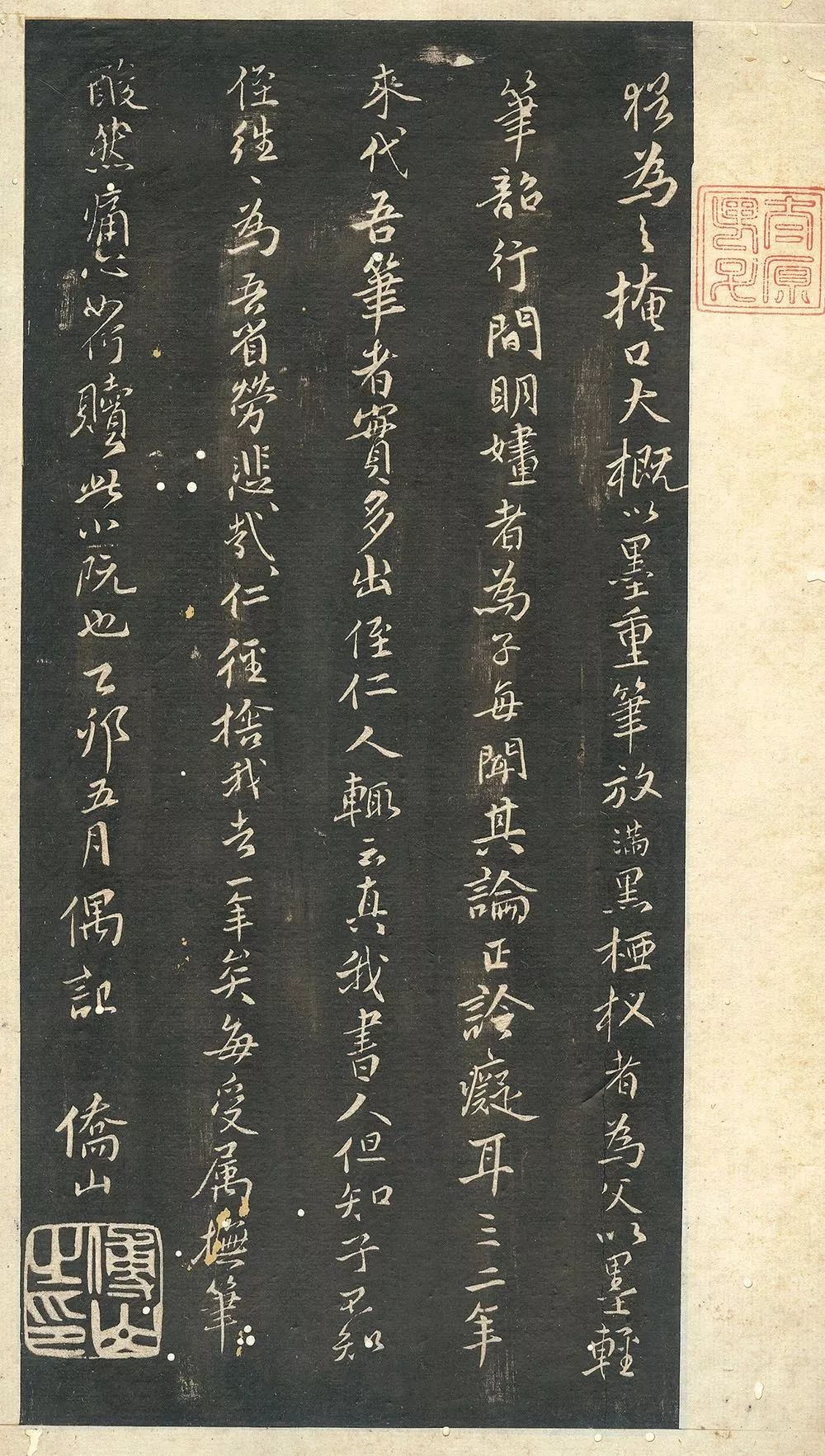

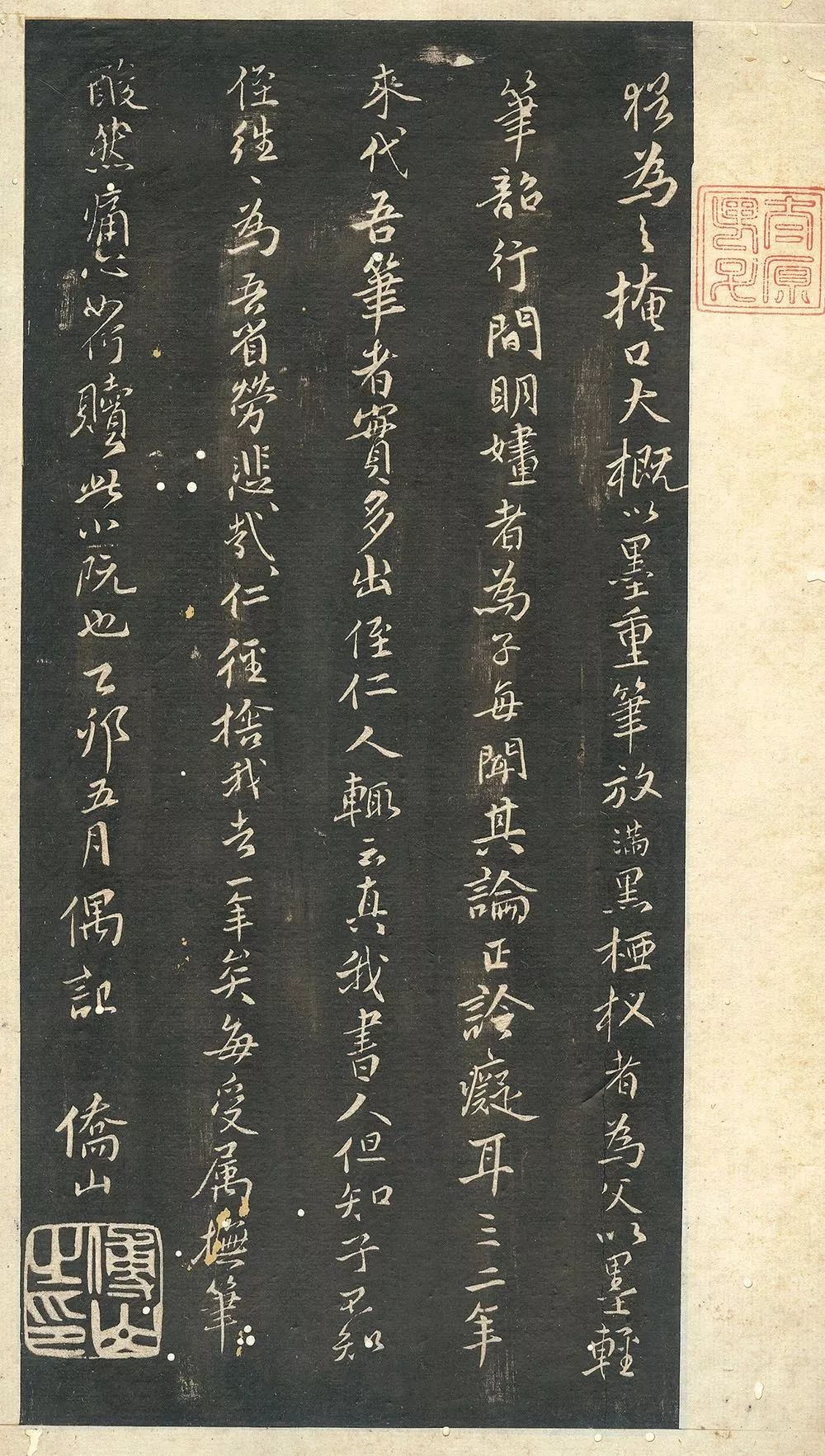

顾炎武《与元恭(归庄)书》

信文中认为归庄之诗稍流入宋调,应该“通经学古,以救时行道”。

倪元璐《与祝汤龄书》

何创时书法艺术文教基金会(中国台湾)藏

顾炎武的反思和批评是否切中要害,可能见仁见智。但是,这位曾经在万历年间生活,又经历了明清鼎革的读书人的反思和批评,却承载着明亡后第一代读书人最真切的感受。

受嘱为《万历驾到》撰序,写下以上议论,并不是要表述与何国庆先生不同的观点。万历年间确实是一个文化上多元而又繁荣的伟大时期,这不可否认。我只是借此机会,记录下自己与当下中国相关的思考。虽说如今也有种种不尽如人意之事,但同样不可否认的是,我们正享受着一百多年来难得的和平与繁荣。可和平与繁荣有时竟会如此的短暂和脆弱,这就不得不令我们思考:如何才能长治久安?