祝嘉 || 林散之誉之为“当代真正的书家”

2020-06-01 14:11:07 来源: 点击:

祝嘉(1899-1995),字燕秋,海南文昌人,1948年定居苏州,毕生致力于书法事业,是我国著名的书法家、书法理论家和书法教育家。1935 年出版了首部著作《书学》,1941年完成我国第一部《书学史》,填补了中国近代书法史学的空白。此后笔耕不止,一生共撰写书学专著70种计360余万字,是我国书法碑学理论继清代阮元、包世臣、康有为之后在二十世纪最重要的碑学大家。

浅论祝嘉先生书学思想的三大要义

逸冉

祝嘉(1899—1995)先生是继阮元、包世臣、康有为之后身体力行倡导碑学的一代典型,被林散之誉为“当代真正的书家”。欲研究书学在二十世纪的发展与演变,必不能绕过对祝嘉书法理论与艺术的认真探究。笔者不揣浅陋,主要围绕祝嘉先生在民国时期的学术和创作,简要探讨先生书学思想的几个核心特征:

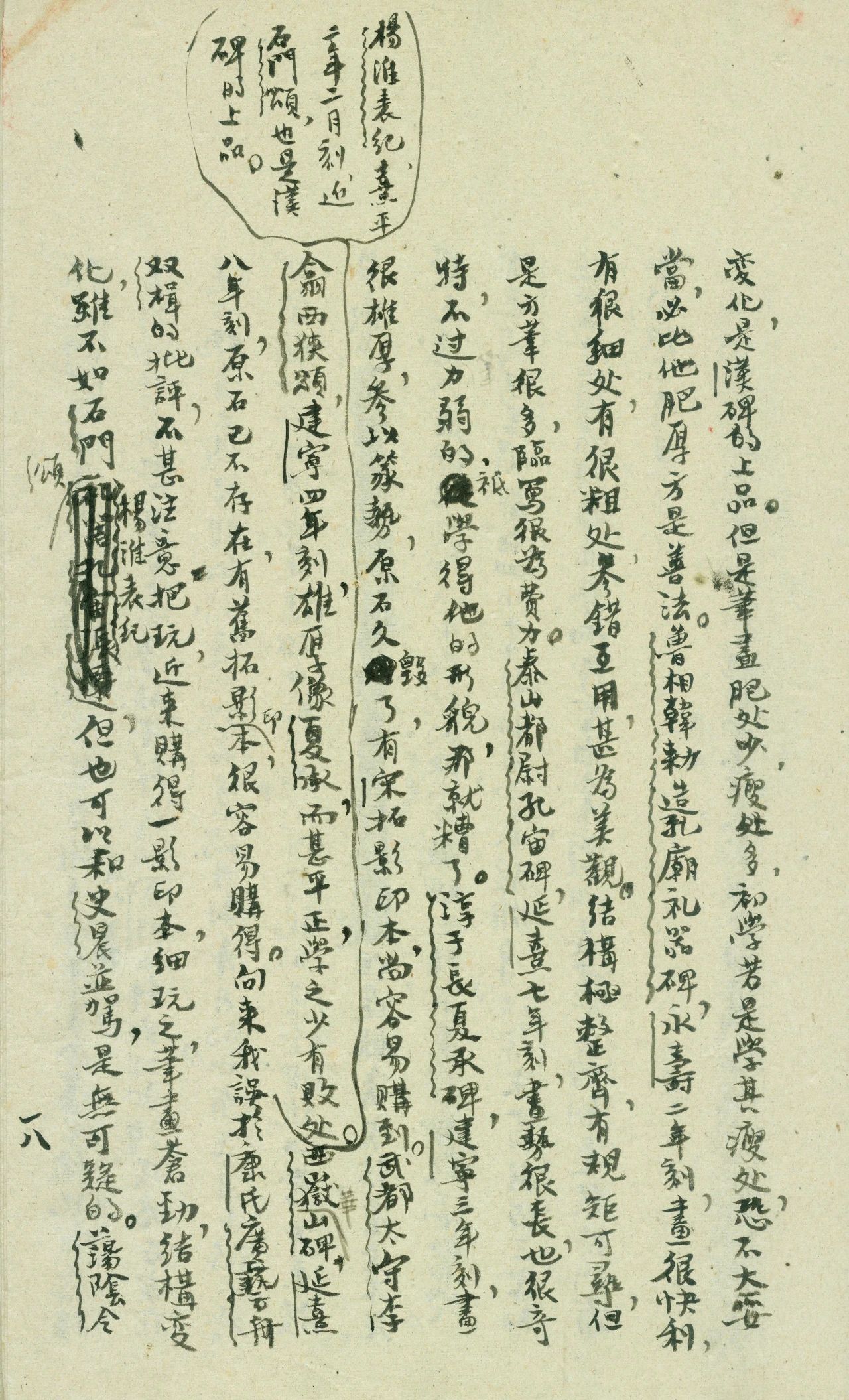

《汉代书学与汉碑》其一 未刊稿1949年

一、以碑学筑基、摄取帖学要素的审美取向

祝嘉早年用力于颜真卿、赵孟頫、何绍基诸家。1929年,在同事张叔仁影响下接触到包世臣、康有为的碑学理论。当他读到康有为《广艺舟双楫》中“向不能书,皆由不解执笔”的论断,进而发现包、康二书论笔法不厌其详,却于“笔性”不著一语时,大受震动,深悔过去受“笔性”之说所惑,几乎误入歧途,于是发心转学六朝碑,并从执笔发端,开始深究书法理论。传统书法艺术特重师承。祝嘉除私淑包康外,在1918—1921年求学广东省立第一中学(前身为张之洞创办之广雅书院)期间曾随赵之谦入室弟子胡兆麟(字仁陔)学习古文、诗词、书法,并终生奉为本师。除此之外,正如其自用印“无常师”所揭示的那样,祝嘉一生的学术和创作心得主要来自刻苦读书与临池。尽管其理论从开始就带有浓厚的碑学色彩,但他对包康的学说是经历过一番亲证之后的择善而从,表面上其著述类型以史料整理与疏证为主,实则创见纷披,常带一种“六经注我”的自信,而绝少承袭师说、画地为牢之弊。他的著作与其书作一样,呈现出下笔深刻、厚积薄发、迥异时流的鲜明特色。

《汉代书学与汉碑》其二

从1935年处女作《书学》问世,到1949年8月《汉代书学与汉碑》脱稿,在民国最后十五年中,祝嘉累计完成《书学史》《愚庵书话、碑话》《祝嘉书学论丛》等著作共计10种(其中出版8种)。通过与其晚年代表作《书学论集》、《祝嘉书法书论》等比较阅读,我们能清楚地看到从早期的《腕力论》、《悬臂论》到晚年的《全身力到论》,其论证日趋严密、体系日趋完善的变化过程。也能清晰地确认《书学》采用双勾法分析六朝碑版单字结构的做法,在《论汉三颂》、《论二爨》、《论南北二铭》等单篇论文中得到了进一步强化。甚至,从《书学史》到《汉代书学与汉碑》,关于书法史的理解也必然存在差异。但总体而言,祝嘉对执笔法的梳理和总结、对蔡邕“疾涩”说的挖掘和阐发,对魏碑“十美”的体认和追求、对“四宁四毋”的深信和实践、对以《兰亭》为代表的二王经典的推崇,乃至重精神、轻形质、重用笔、轻结构的教育理念,其发端都甚早,而终其一生可谓一以贯之,言行一致。

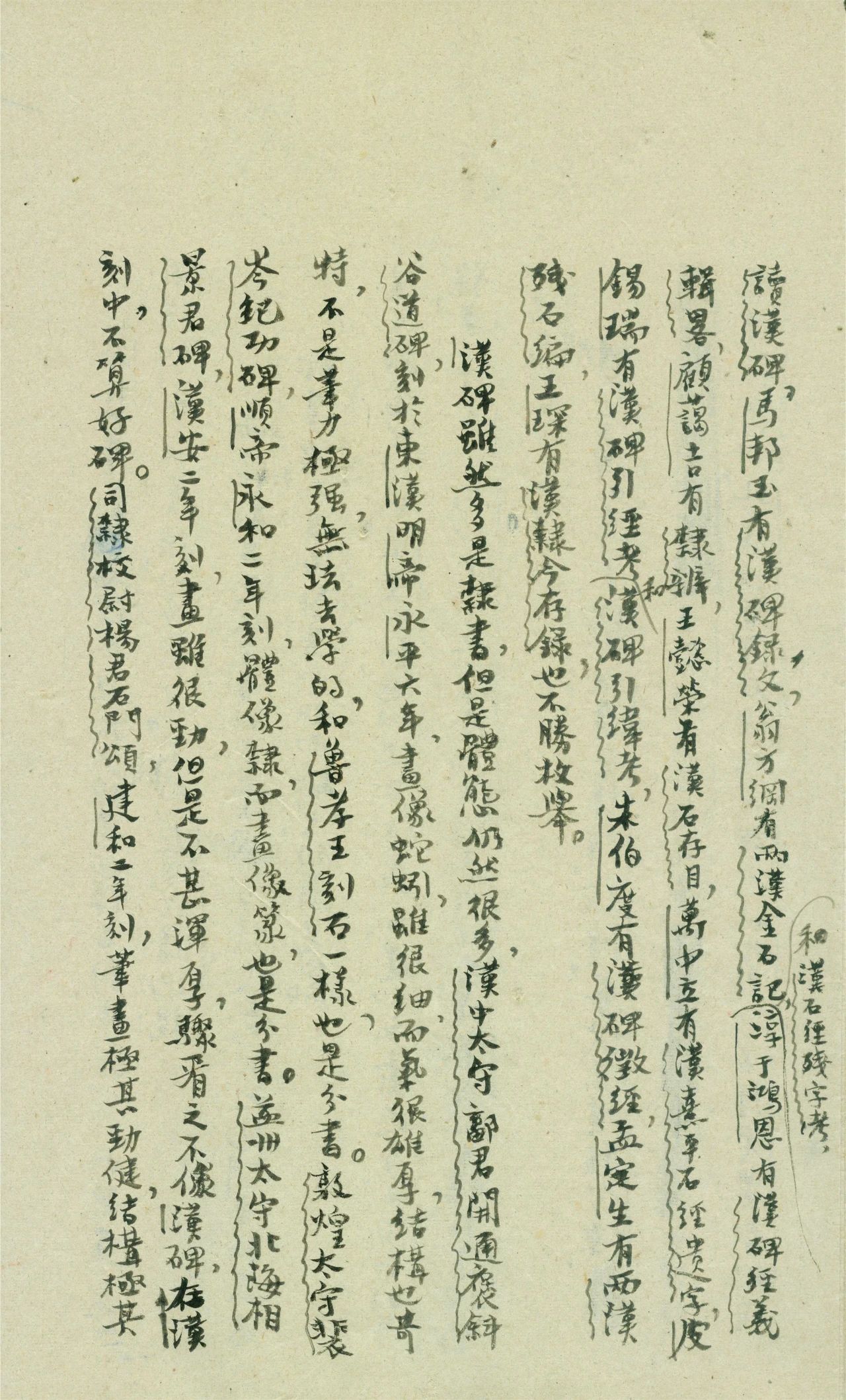

临《霍扬碑》

之所以能如此,除了包、康学说对祝嘉的吸引力外,金石书法所蕴含的雄强、拙厚、自在、超逸等种种既深植于传统文化心理、又有别于传统帖学审美的艺术趣味,无疑让祝嘉和同时代投身碑学的作者们找寻到了适合自身艺术表达的最佳方式。祝嘉坚信,楷书在六朝发展至于极盛,学唐楷之布算不若学六朝之生动。这一类艺术观念在碑学式微的当下,往往会被听者报以“偏激”的评价而选择忽视。然而,中国传统的文学和艺术研究,大都是从最原始的感动出发,进而推求感动背后的原因,最终形成自洽自足的理论的。正是遵循着这样的思考过程和治学理路,碑学的基本立场在祝嘉的理论中显得坚不可摧。后人基于主观好恶简单地加以否定,往往只是“异代不同调”的一种表现,而未能抵达问题的本质。值得留意的是,由于祝嘉的许多理论建立在具体的审美感受之上,因此,理论的重要性在现实中往往可以让位于审美。最明显的例证便是,尽管祝嘉一生都在强调执笔坚实、刻苦临池的重要性,但他在近代书家中却独服谢无量、马一浮、吕凤子三家,而丝毫不介意彼此书学观念的差异。故而,想要准确把握祝嘉甚至包、康的主张,离不开对碑学审美范式的理解与体认,舍此而言批评,是难得公允的。

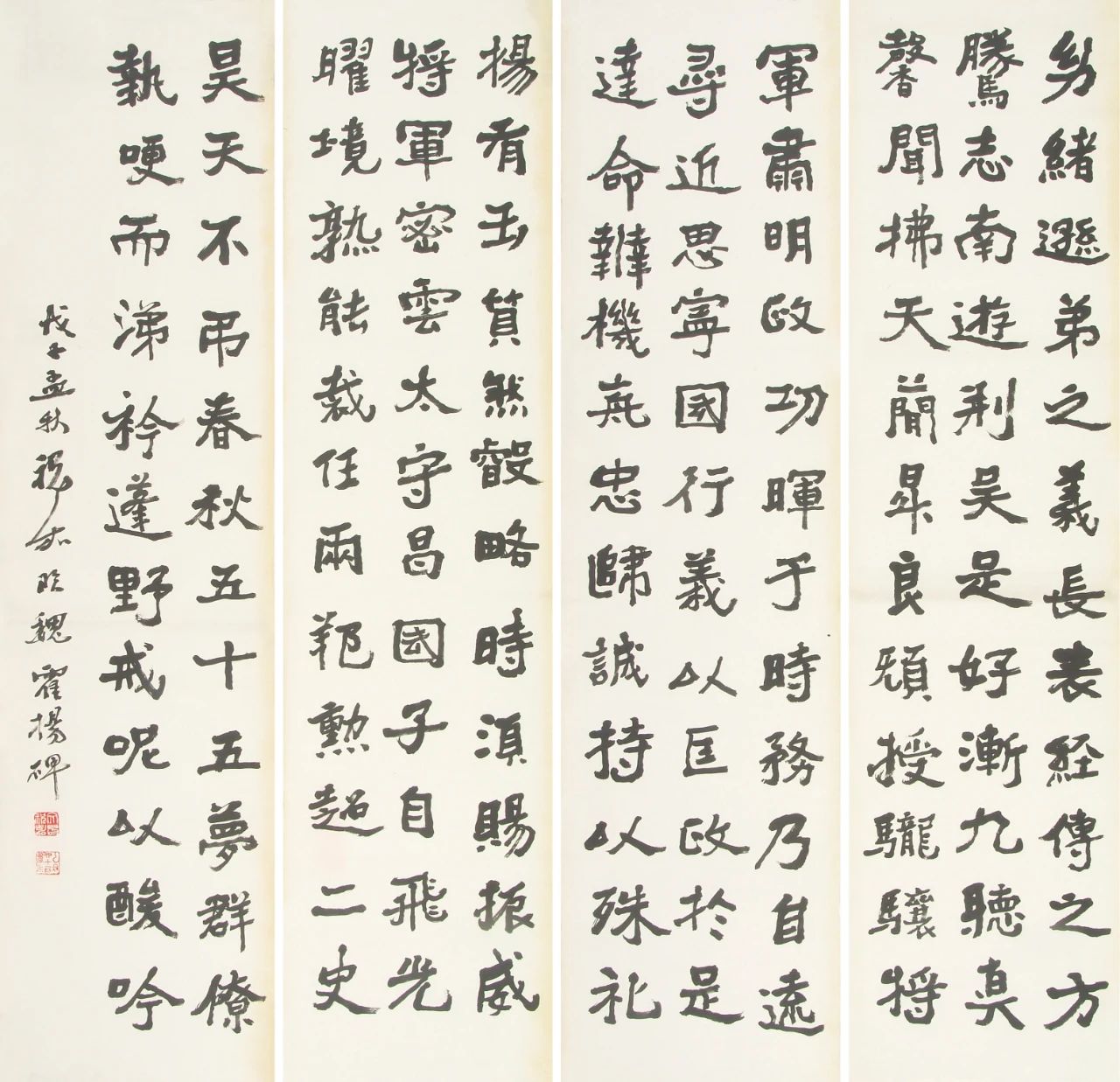

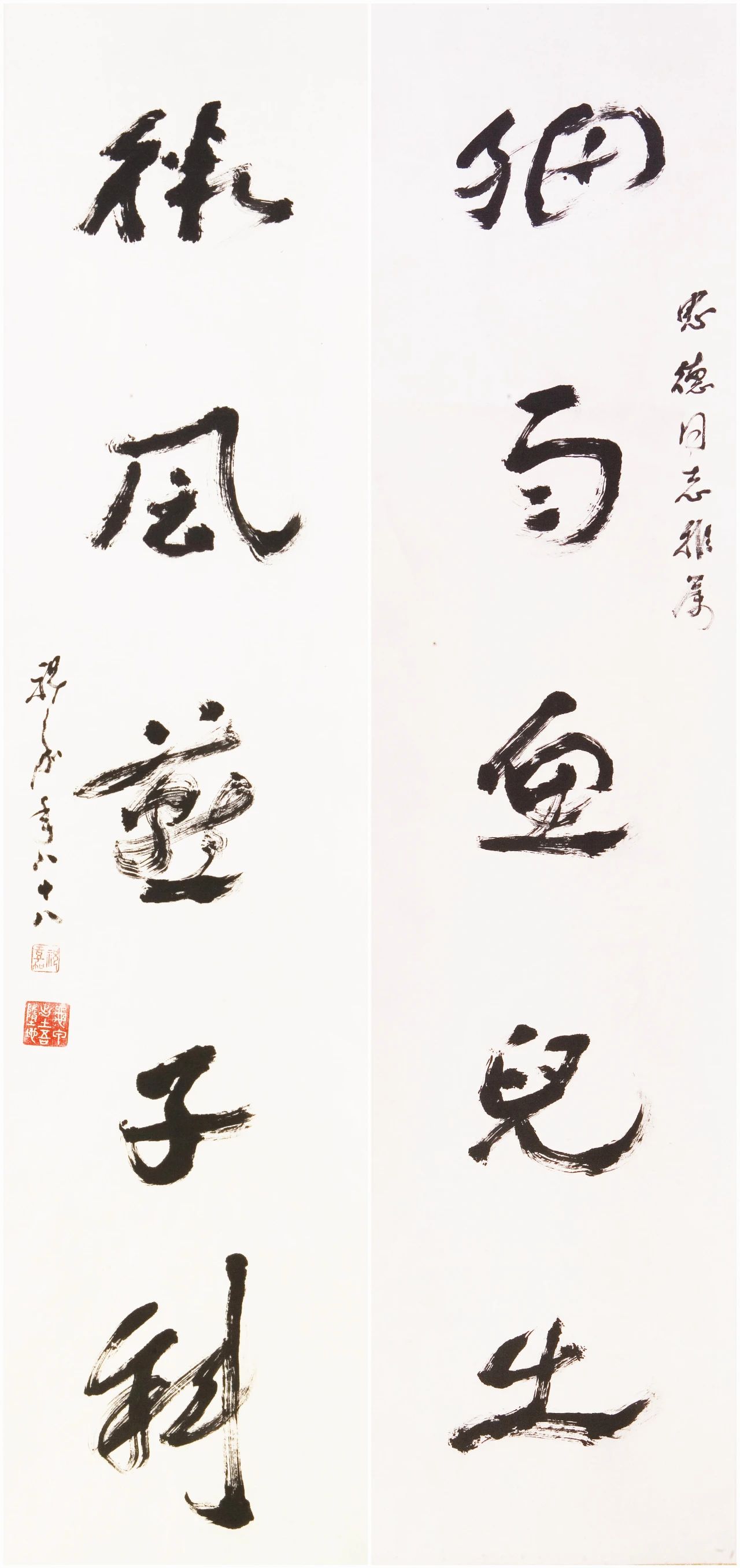

《细雨微风五言联》

二、以书史入流、强调现实关照的治学路径。

如前所述,祝嘉先生深究执笔原理,乃至将治学范围逐渐拓展至书学的方方面面,其最初目的,原在于解决实际的书写问题。在此背景下,益以其时文学革命、史学革命的影响,祝嘉先生的书学研究呈现出了强烈的现实关照,试举其例:

——包康学说的试金石:《书学》。《书学》是祝嘉生平第一部著作,1935年12月南京正中书局初版,1948年发行修订本。正中书局广告称:“祝嘉先生精研书法垂二十年,生平宗包慎伯、康长素之说,平北碑南帖之争,是书为先生自来临池研究之结晶,见识超卓,持论正大,力辟笔性之俗论,尤为有裨于学者。至执笔、运笔二章,绘图立说,明显精详,有如口讲指划,殊便初学之自修。后附学书格言若干则,皆古来学者之至理明言,实书学中之金科玉律,则又学者可终身受用不尽。”由于出版年代甚早,近时学者很少关注这部著作。其实这本仅五万字小书虽然主要沿袭了包、康的理论,却“将前人的遗著,经过一层尝试的功夫,认为确实可靠的,力求通俗化的介绍出来。”(《书学·自序》)前六章分别为执笔、运笔、结构、学叙(叙述学习步骤)、自检(自验功夫深浅)、余论,直述方法,准确周详。末章为书学格言,采撷古人书论以备参考。要之,《书学》就是祝嘉亲身检验包康学说的经验总结,它从一开始就带有强烈的审美倾向和主观色彩,其最大的贡献在于,将许多貌似高深却停留在纸面上的碑学理论转化为了显明直白的解读,大大降低了碑学的实践门槛。以此书为因缘,其时已年过八旬的康有为入室弟子龙泽厚,将初出茅庐的祝嘉引为忘年交。日本书学家伊藤东海也于1936年在《书学大道》杂志上发表了关于《书学》的书评,由此开启了两人长达半个世纪的鱼雁往来。更为重要的是,《书学》实际上已较为完整地展现了祝嘉书学思想的雏形。书中重视执笔的立场、以双钩六朝碑版和名家法书来说明运笔特点的分析方法、对“笔性”概念的辨正、对包、康学说的扬弃、对书法教育的关注、对浮夸书风的抨击,以及对古典书论的搜集整理等等,日后都成为了祝嘉重要的写作主题,对理解祝嘉书学思想的来龙去脉十分关键。

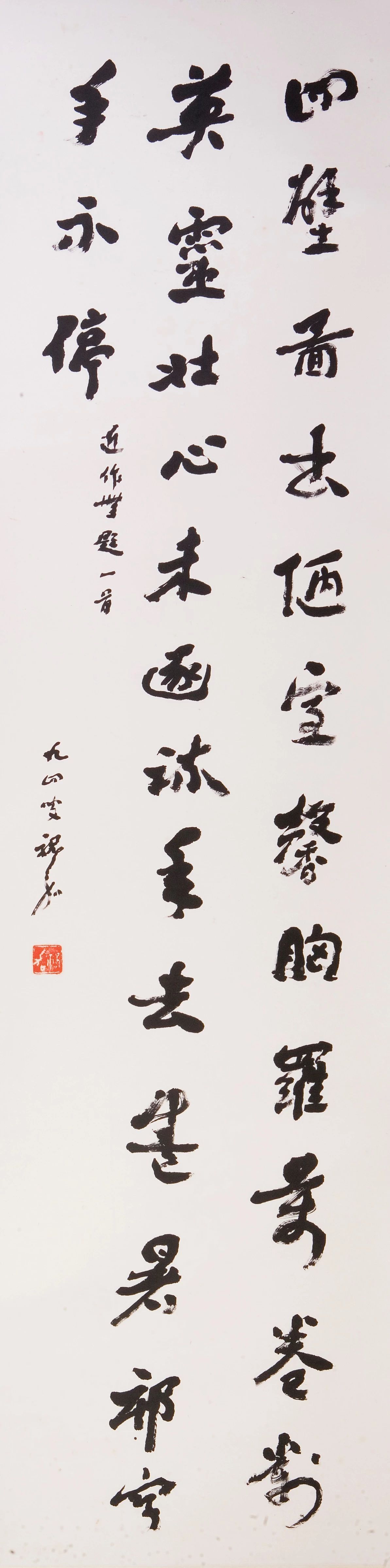

《自作诗一首》

——读书临池的进阶笔记:《愚庵书话》、《愚庵碑话》。《书学》出版次年,祝嘉快马加鞭,仿《诗话》、《词话》体,写成《愚庵书话》,1937年由柳诒徵题签,南京萃文书局出版发行。《愚庵书话》汇集了祝嘉近两年中朝夕临池与读书的心得体会,书中用了不少笔墨,纠正时人学书的流弊,在包、康理论的基础上更进了一步。1946年冬,祝嘉沿袭《书话》体例着手写作《愚庵碑话》,全书85则,大体以碑为目,以时为序,起于秦《石鼓文》,终于隋《甯贙碑》,少数则以类型为目,如西汉碑、东汉小篆、汉石阙等。这种舍唐碑不论的去取标准,固然深受康有为的影响,但其具体论述却充满了精辟的个人见解,渐渐与康氏拉开了距离。

例如针对康有为喜据风格为汉魏六朝碑刻编排谱系的做法,祝嘉在《碑话·自序》中称:“予则谓六朝之碑,无一不从隶出,或且参以篆法”,明确指出篆隶笔意才是六朝碑版的最大共性。又如,《碑话》称:“自古书家所学必博,若古碑尽在,虽未必皆能窥见其所祖,然亦间有一二独爱之碑,学之既多,无意求似而自似,故有像可寻也。”以更近乎情理的分析委婉驳斥了康有为的成说。针对康有为以神、妙、高、精、逸、能六品为南北各碑排比座次,祝嘉也没有全盘照搬,而认为《瘗鹤铭》当列于神品,《嵩高灵庙碑》似视之过高,《龙藏寺碑》已失浑厚之意不足为六朝集成,均表现出了其内在统一的审美品味。具体到每一件石刻,祝嘉先生更是逞其所长,除引述前人成果、间或自加考证外,仍以论书法为主,由刻石之迹而上溯源流,进探笔法,别其高下,最终归结于学书要领。

畅当《登鹳雀楼》

——书论合一的文献集成:《书学史》。《书学史》的写作起因于祝嘉求职璧山图书馆期间想了解书学发展全貌的愿望未能得到满足。全书成稿于1941年,以时代为序分为十四章,起自唐虞以前,终于晚清末年,每章前冠以绪论,概述各时期书体变迁、法书流传,兼顾考证与品评。绪论以下采编历代书家传记资料,传记之后举其关于书学的著述,文短仅数千字者则全文纳入本传。全书共收书家2063人,引徵典籍500余种,涉及历代金石、书画、题跋、史乘、笔记、方志和现代学者论著,整体上倾向述而不作,只通过绪论和对品第文字的取舍来展现编者的见解,是对古典书法史料一次规模空前的大整理。祝嘉在《〈书学史〉编辑记》(收于《祝嘉书学论丛》)中写到:“本编对于书学理论的搜辑,当不在张氏之下(按:指《法书要录》作者张彦远)。可以说我已将历代书史书学合为一书,于书学之事,尽在这一书中了。”藉此,祝嘉再度展现了其理论与实践不可分割的书学观。

《书学史》成稿后因战事激烈而束之高阁,直到1947年才由上海教育书店正式出版,并在事实上填补了当时学界的空白,不仅成为学者案头必备的参考书,也对整个书学研究的格局产生了重大影响。晚近学者批评此书偏重对史料的整理而弱于对书迹的考察,倘若回归当时的时代背景和写作环境,不能不说这是一种过于理想化的苛责。事实上,祝嘉通过十四篇绪论为《书学史》赋予了鲜明的史观,正因此书同时具备资料汇编的性质,在书法史学科日趋成熟的今天,它依然是学者从史料入手了解书法发展脉络不可替代的一部经典。著名史学家周一良晚年在利用《书学史》撰文后盛赞此书“搜罗宏富,极便利也。”《书学史》的生命力可谓长盛不衰。

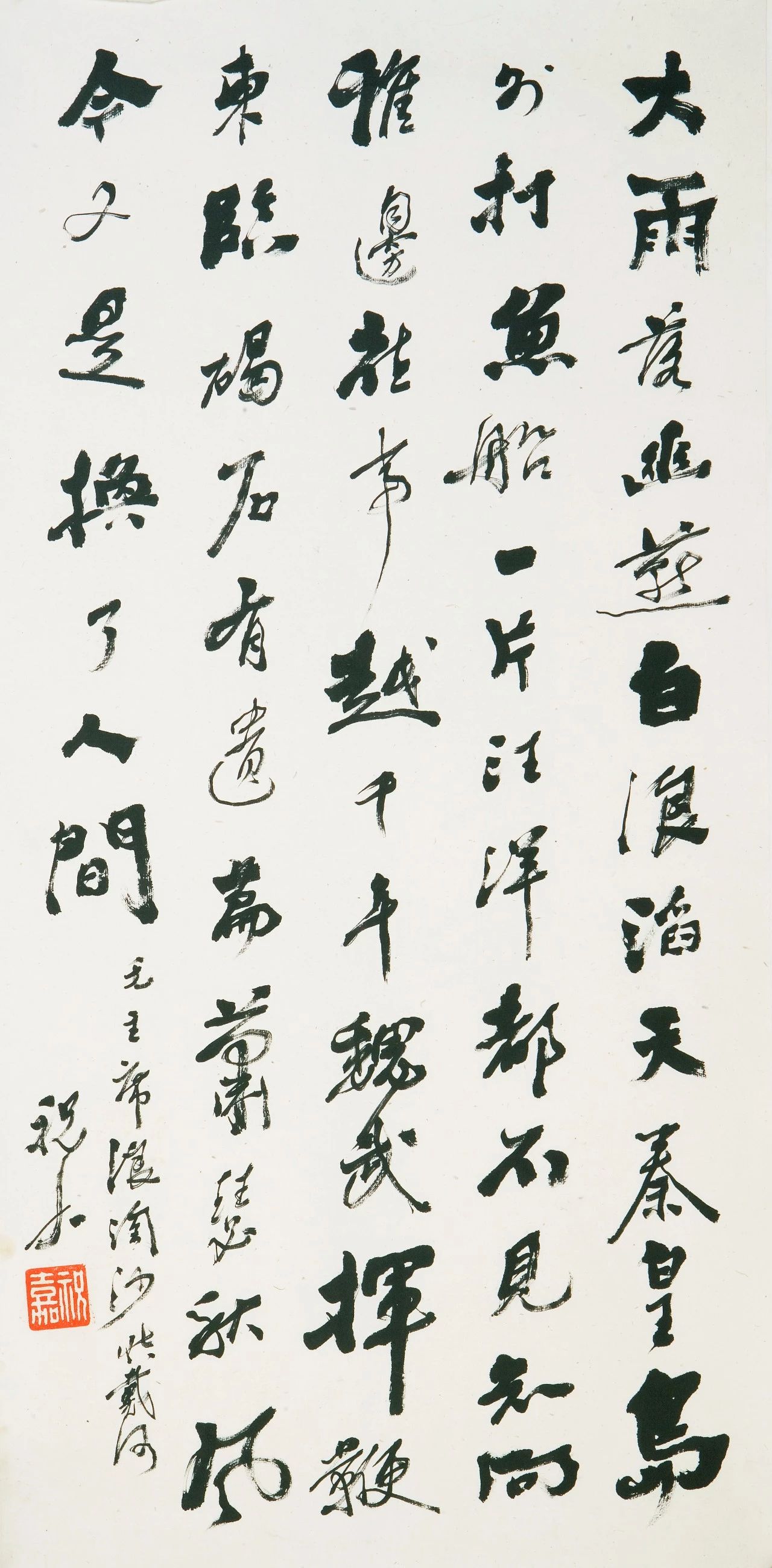

毛泽东词《浪淘沙·北戴河》

三、以普及为主,兼顾高等教育的教学理念

祝嘉凭一己之颖悟和坚忍不拔的毅力,摸索出了一套切实可行的书学方法论,但他并不满足于独享其成,一方面以日本为比较的对象,对国内书学研究和教育的衰微长期忧虑,另一方面格外同情那些在书学大门前逡巡彷徨不得其门而入的初学者,渴望与之分享经验。在祝嘉的著作中,我们不难发现这种思想的具体表现。

将普通读者看来深奥难解的书学理论通俗化的努力,自《书学》开始,就成为了贯穿祝嘉治学生涯的重要主题。因此,疏证类著作在祝嘉未出版著作中占据了很大比重,上至中国最早的书学文献汇编《法书要录》,下至徐谦《笔法探微》这类三十年代刊行的现代人作品,总量达十八部之多。对古典书法理论的白话疏解,看似费力不讨喜,但对普通爱好者继续深造而言,意义实大,同类著作今天依然颇为稀缺,而祝嘉早在近一个世纪前就注意及此,并投入了巨大的精力。

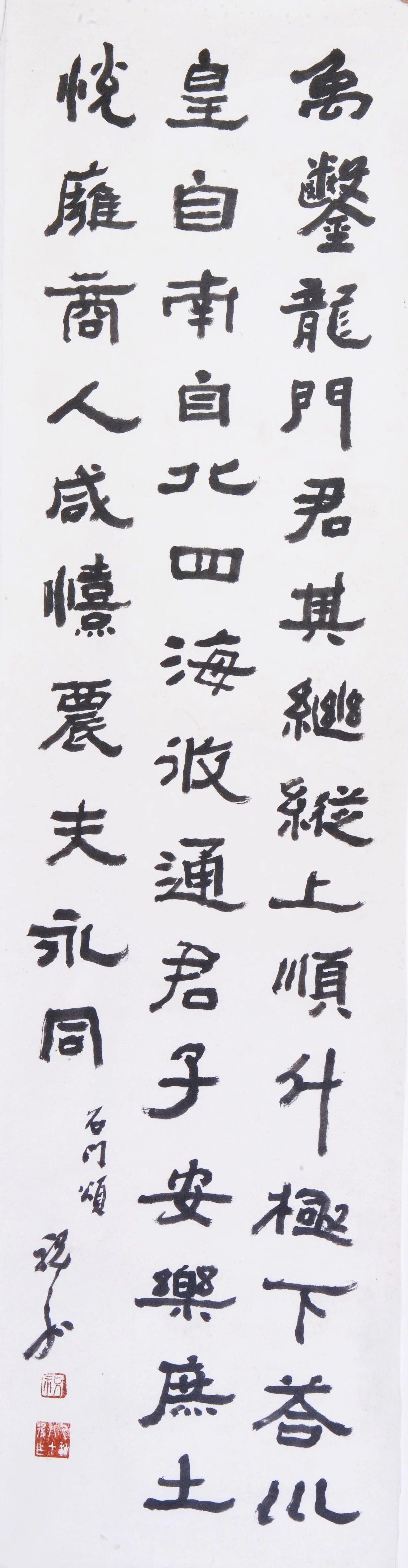

临石门颂

究其原因,祝嘉在上世纪四十年代就已指出:书法研究的成果如果不能被普通人享用,是没有意义的。因此首先需要解决的问题是普及,其次需要少数人从事高深的研究,而书法的普及也离不开这少数人的大力推动。基于这两项设想,从1942年起,祝嘉先生在当时教育部主办的《读书通讯》和沈子善先生主编的《书学》杂志上相继发表了一系列重要文章。其中在前者发表的《怎样复兴我们的书学》一文,从“书学在艺术上永远的地位”谈起,深入分析了“书学衰落的原因”,从普及书法教育的角度出发提出了“复兴书学的计划”。在后者发表的《书法之高等教育问题》一文,则是国内最早谈论书法专业学科设置的文献,旨在为书法界培养专门人才,以挽回书学在国内的颓势。两文的发表在读者中引发了强烈反响,也吸引了重庆书法界的高度关注,自此,来信探讨与登门求教者络绎不绝。1944年,祝嘉将部分作品,连同其他短文、书序以及和于右任、刘延涛、陈公哲等人的往复信函,汇编成《祝嘉书学论丛》,从一个侧面反映了他在南京、璧山时期坚持书学研究、参与书学复兴运动的成果,为研究民国书法史留下了宝贵的文献资料。

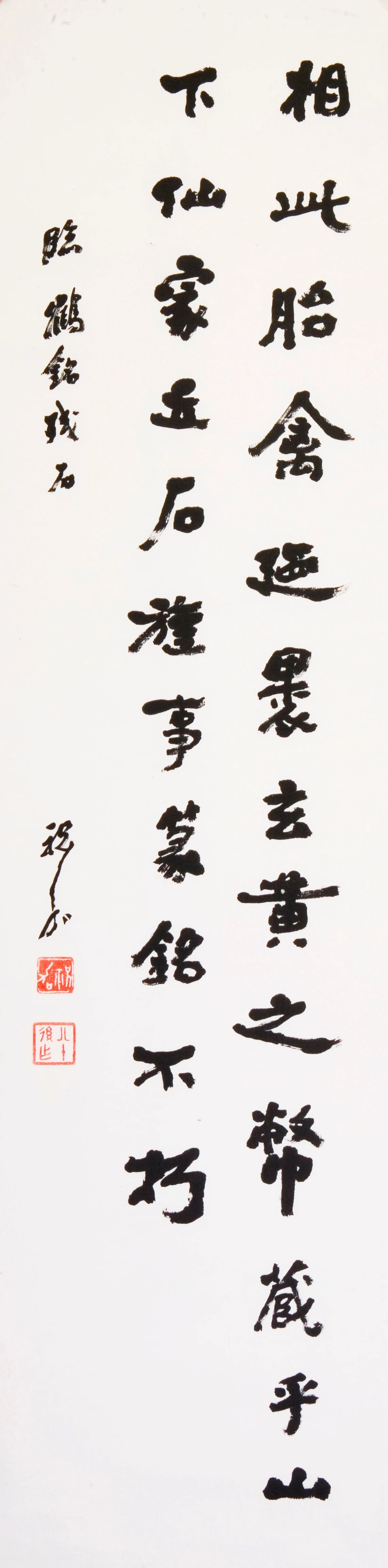

临《瘗鹤铭》

独立编纂《书学史》使祝嘉占有了极为丰富的书法史料,为后续研究开辟了广阔的天地,著作尚未出版便已获当世学者激赏。《书学史·序》作者于右任便是其中的代表人物。刘延涛在《致祝嘉函》中称,“髯翁每论当代书学,必称先生。”时任国立社会教育学院图书博物学系主任的汪长炳有感于《书学史》引徵宏博,力荐祝嘉入院任教。于是在1944年,祝嘉以一名高中毕业生的身份登上了国立社教学院讲堂,讲授“金石学”“文字学”“中国目录学”“博物馆学”诸课程,同时担任课外书法活动组导师。抗战胜利后,社教学院于1946年10月迁往苏州拙政园,次年,祝嘉升任副教授。尽管身居高校,但他依然没有停止普及书法艺术的努力。在社教学院时期的教学感悟,集中表现为《怎样写字》和《书法三要》两书。《怎样写字》采用问答体,将祝嘉与各地书法爱好者的通信以及他在指导课外书法活动组时期积累的各种问题,去其重复,归纳为三十七问,逐一予以解答,主要讨论学习方法,也旁涉书学的科学化、读书养气与书学的关系、《书学史》选录书家标准等问题,可视为民国书法课堂上的一份问答记录。在《书法三要》中,祝嘉结合《书学》出版后十多年间对书法教育的新思考,将学习方法进一步简化为执笔、运笔、临碑三项要领,以满足初学者之需。他进一步坚定了在《书学》中就已萌生的看法,认为学习书法并非难事,关键在于方法,初学者按照《书法三要》所描述的方法和步骤,坚持练习,便能在短期内取得明显进步。哪怕年代更久远的篆隶,道理也是一样的。

毛主席词《采桑子·重阳》

从1947年到1948年,仅两年时间,国内正式出版的祝嘉书学著作就达7种。其中《祝嘉书学论丛》、《愚庵书话、碑话合刊》、《怎样写字》、《书法三要》等书应沈子善之请,被冠以“中国书学研究会丛书”的名义出版,以宣扬处于困境中的书学研究会,筹谋再起。祝嘉近二十年的辛勤耕耘终于迎来了集中收获期。

隐而不彰的,是祝嘉在书法艺术上的艰苦跋涉。据记载,至《愚庵碑话》脱稿,他临满百回的碑帖已过百种。在融汇百家,取法乎上,欲与六朝相抗衡的思想指导下,祝嘉的书法艺术默默经历着破茧化蝶式的蜕变,清新刚健,醇厚高雅的书法风格在四十年代作品中已然成型了(参见《祝嘉书法集》,江苏教育出版社,1999)。

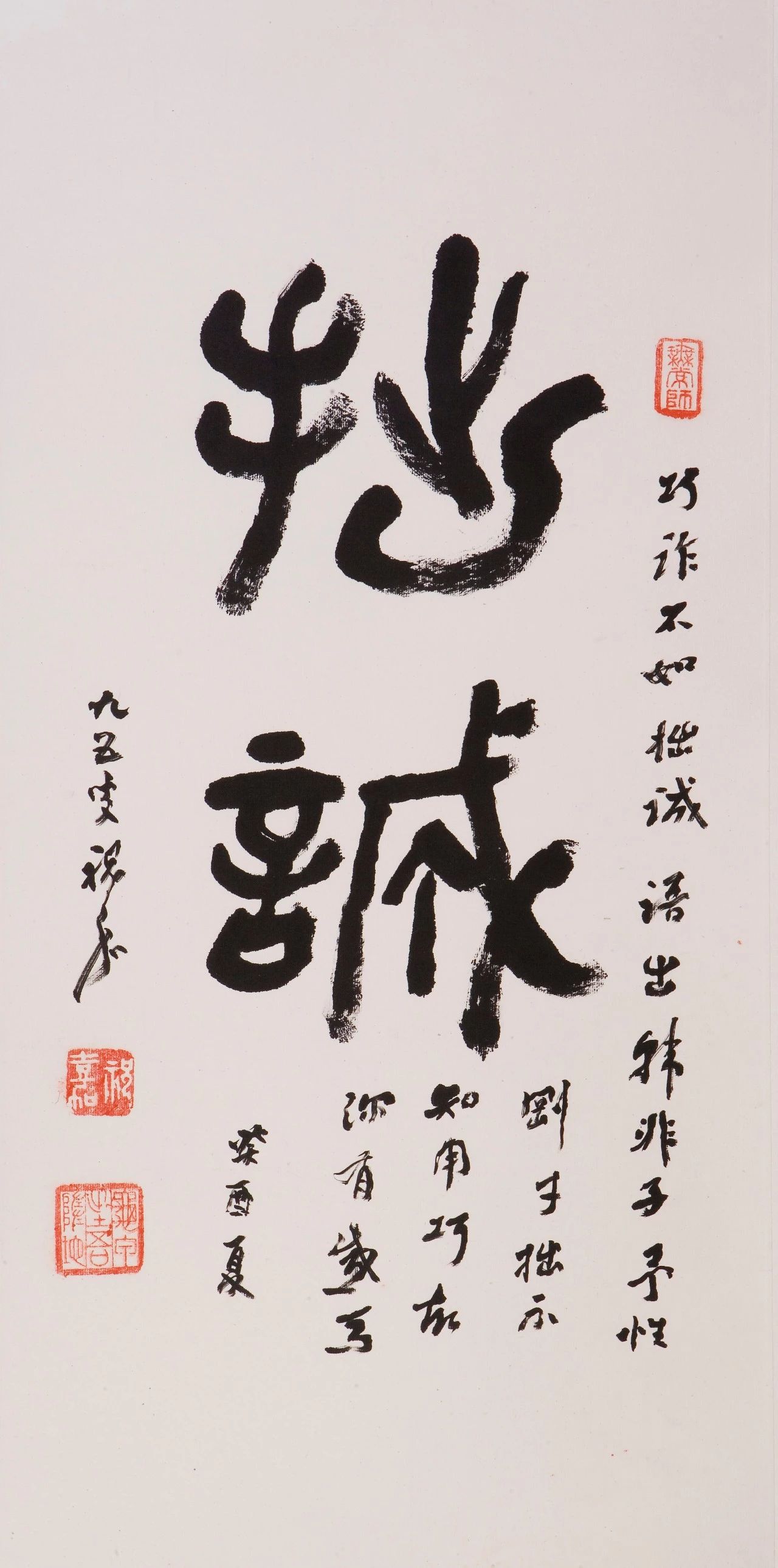

《拙诚》

四、余论

据《祝嘉书学论著目录》统计,1949年后,祝嘉累计完成各类专著和论文达60种,包括《〈艺舟双楫〉疏证》、《〈广艺舟双楫〉疏证》、《法书要录疏证》(未出)、《历代书论选辑疏证》(未出)、《临书丛谈》、《书学论集》、《书法罪言》等重要作品。这些著作多数完成于文革结束前,无论从深度、广度和见解上都较民国时期迈进了一大步。由于社教学院在院系大调整中被合并撤销,祝嘉热爱的书法教育事业不得不从高校再度转向民间。他晚年在苏州城内免费设帐,老少兼收,同时与全国各地的书法爱好者保持通信往来,问学者遍布除西藏以外的各个省份,直接受教者达数百人。相较于清贫的物质生活,从服务人民中祝嘉获得了极大的快乐和满足。耿介清高、不协流俗的品性注定了祝嘉终其一生都会与名利保持距离,却也为他创造了长达半个多世纪相对宁静的生活环境,终于人书俱老,著作等身,真正将生命与书法融为了一体。

纵观祝嘉一生,其精彩厚重的百年书学历程,始终伴随着奇崛高华的艺术追求、关怀当下的学术品格和平实无私的教育理念。遗憾的是,凝聚了他毕生心血的三百余万字书学著作已出版者尚不及半数,1949年后在大陆刊行者更属寥寥,坊间对其理论的种种误读更是不一而足,事实上影响了对近现代书法史的客观解读。欣闻苏州大学出版社今岁将正式出版《祝嘉书学论著全集》,除著作外,还计划收录祝嘉与友朋的往来的书信数百封。这必将为后人研究祝嘉提供巨大便利,也是对这位世纪书法老人最大的告慰。

*本文原载于《书画艺术》2018年第四期