王客:也议“书法是文化不是技术”

2020-05-27 17:08:43 来源: 点击:

撰文/王客

“夫书者,玄妙之技也,若非通人志士,学无及之。”

——(传)东晋·王羲之《书论》

这是一个老生常谈、又不易谈好的话题。

现在回头再来说这个话题,是因为近日美术史论家陈传席先生在北京办了一场书法展览,引起了广泛的关注。想起一年前陈先生的一篇宏文《书法是文化不是技术》,又翻出来看看,联系学界近年颇多类似的议论,不由生出许多想法。

上了年纪的人喜欢谈文化,劝年轻人多读点书,是一种正确的姿态。但文化的内涵又太过庞大,以至于许多相关的论调很容易成为正确的套话、大话,譬如类似于“书法是一种文化而不是技术”的论断恐怕就很难严谨而周全,事实上于事无补,我们先来聊聊一些具体的问题。

一、技法的性质

这里引一段陈先生的话:

“书法的技巧如果不故弄玄虚的话,一天就讲完了,但练起来却是一辈子的事情。技巧占5%,学问要占95%。没有文化,书法基础只能越来越差。”(陈传席)

在大多理论表述中,“技”与“道”是割裂的,似乎“技”是固定、静态、可以被量化的东西,是一个可以被使用最后被舍弃的通道,不是那么重要。类似于“技进乎道”、“舍筏登岸”这样的描述。而在实践的进程中,我们发现这样的理论却是不成立的。技因人而异、因时而异,技与道共生共进,不断进化,没有一成不变的技,也没有超乎技法之上的道。更为深层的发现是,技的认识、选择与实施过程本身就是一种道,从这个意义上讲,过程就是结果。具体而言,在书法创作中,书写行为本身就是道的展现,这是书法艺术本身重要的魅力之一。

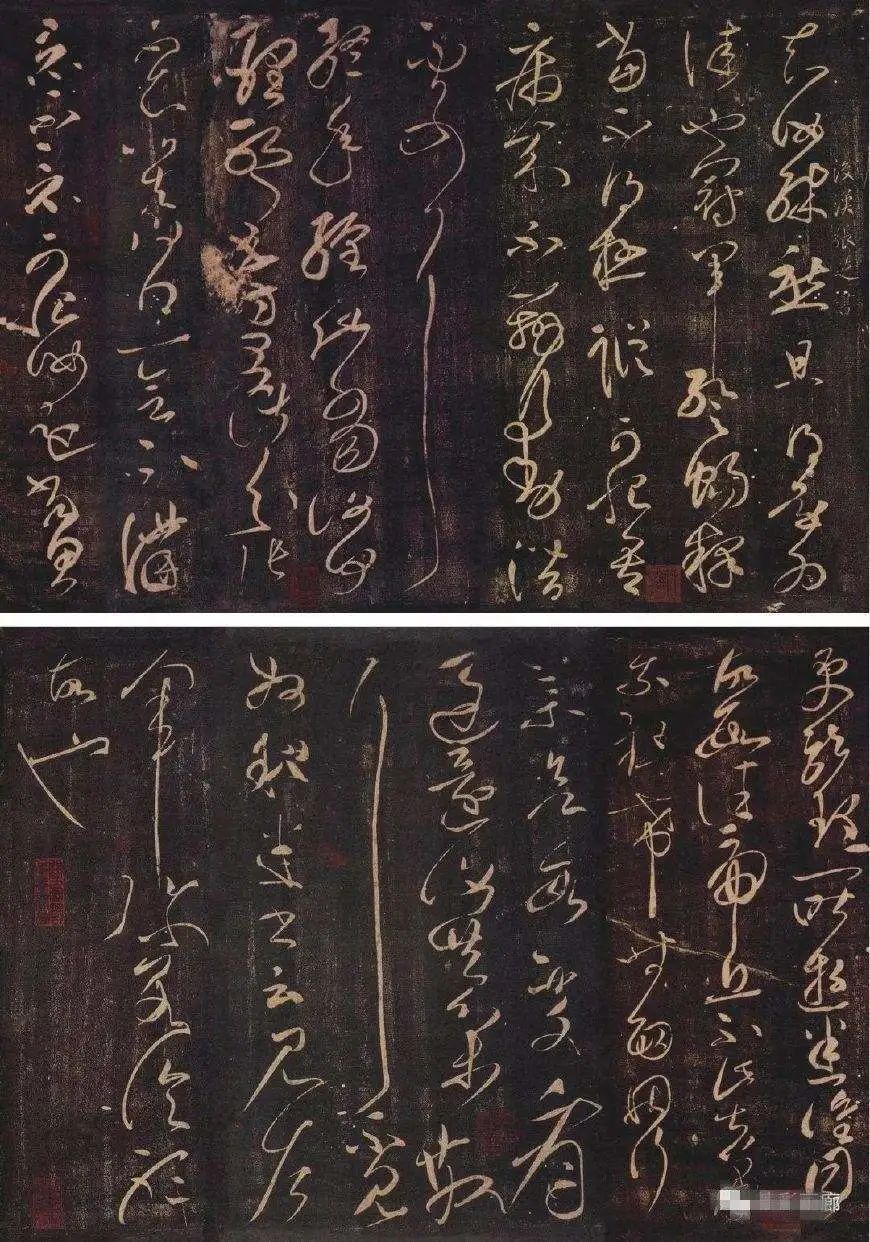

图一 张芝冠军帖

可以肯定,粗陋浅薄的书法作品是不可能有高明的技法支撑的。

如果,我们姑且把这个“道”看成是陈先生所说的“文化”,那么我们实践中合理、高明地使用的这些“技”本身就是一种“文化”,因此,将技法与文化割裂来谈书法其实是一种外行。当然,事实上这里的“道”还不仅仅只是我们现在所说的“文化”。

二、书以体道

书法的高明必定在于其表达了许多重要的精神内涵,从书法史的演进来看,不同时期的内涵所指又有所差别。但是绝非现今理解的书卷气、文雅的所谓“文化涵养”所能够包含的。

(一)宋以前

文字之初,法天则地、依类象形,在对秩序的理解与建立之初,书法要表现的是自然之道及其生成法则:

“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”(东汉·蔡邕《九势》)

“然则字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。”(唐·虞世南《笔髓论》)

而晋唐之际,书法的艺术性、表现力得到进一步发展,于表现自然万象之外又突出了形其哀乐的抒情功能:

“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷、忧悲愉佚、怨恨思慕、酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗、天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。(唐·韩愈《送高闲上人序》)

值得注意的是,晋唐间书家大多来自世家士子,家学渊源深厚而修养全面,作书、论理以自然万象、生命体验、精神追求以及情绪波澜为主旨,同时,士大夫的身份往往又使得其书法带上人格化的特点,典型的是唐代颜柳书风,被誉为“端人正士”、“唐代冠冕”。

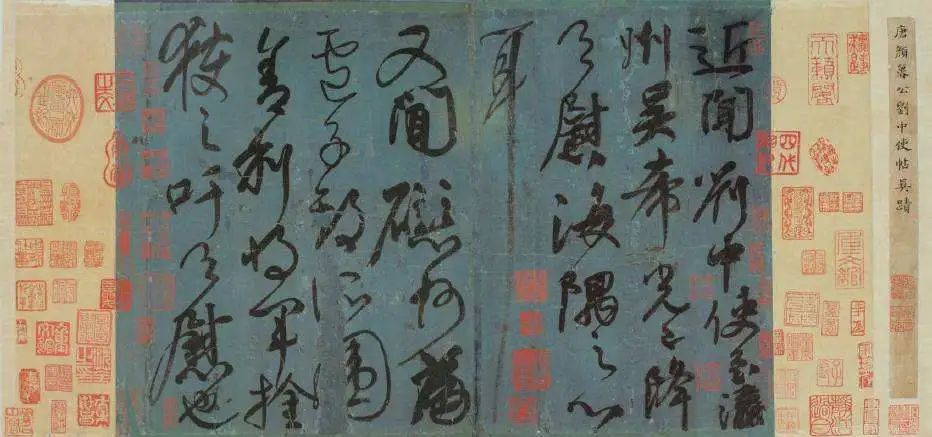

图二 颜真卿《刘中使帖》

这一时期论书都不会涉及书卷气、文雅之类具体的文化意味,而且,也不会有人提及书法为诗文、政事之余事,是不值重视的小道,相反被当成与人生、道义、境界直接相关的重要艺术实践,“道”与“器”同样重要。从这个情形出发,唐代书法家极其注重技法的锤炼与摸索,也留下了很多关于用笔方面传法、悟道的故事。这种对于艺术本体的持续深入的研究促成了唐代书法波澜壮阔的大格局。这些,大概是后世文人以为书法为余事末技的认识里不能梦见的。

(2) 宋及宋以后

五代离乱之后,人物凋零,宋代世家文脉自然不及唐代繁荣。大量中下层文人以科举中式跻身主流文坛、政界。“士”这一阶层转变为“文人”阶层,是唐宋间重要的政治、文化现象,反映在书画艺术领域里就是“文人画”、“文人书法”成为主流。

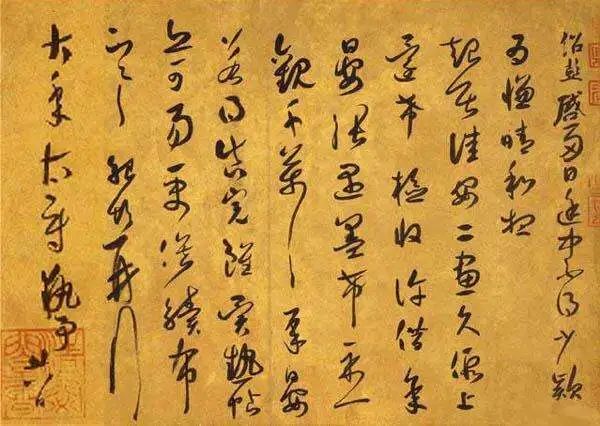

图三 薛绍彭《晴和帖》

这一时期起直至后世各代,各种书论中关于读书、学问的重要性论调层出不穷,书卷气、雅驯、成为重要的考量标准:

“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”(北宋·苏轼《柳氏而外甥求笔迹二首》)。

“书之为技,末之末也,胸无数百卷书,不能作笔”(明·王绂《论书》)。

“学书尤贵多读书,读书多则下笔自雅,故自古来学问家虽不善书,而其书有书卷气。故书以气味为第一。不然成其技,不足贵矣。”(清·李瑞清《清道人论书嘉言录》)

这大概也是我们今日很轻易地认定“书法是一种文化而不是技法”的理论来源。但是,我们隐约地发现,过于强调书法的文化品格和附庸属性,使其逐渐失去艺术本体中技法上继续变革发展的机制,帖派在元明清时期的持续衰落可见一斑。“器”毁而“大道”将堕,案头雅玩成为致命的精神诱拐,正如宋人刘挚曾戏言“士当以器识为先,一命为文人,无足观矣”。读书可以改变气质,倘若不能立志、养气、壮怀,徒成温柔端雅,多了一些知识、学问,那与读书的初衷是背离的。

书法的雅驯形态成为文人人格化的表现,有时也成为一个伪饰而有效的人生面具,特别在那些特殊的历史时期。

显然,清中期以来的碑派书法运动,就是在技法上对之前旧传统的一次纠正,“碑学之兴,乘帖学之坏·····”(康有为),尽管碑派书法的革新举措今日来看有合理的也有不合理的,但是致力于关注技法本身,丰富艺术语言这点上,理论和实践都有积极的意 义。

图四 康有为《行书东坡词句》

何绍基就说过:

“心声心画,无可矫为,然非刻苦用一番精力,虽人已成就,不见得全能搬移到纸上,所以古来名人,不是都会诗文字画。”(清·何绍基《东洲草堂书论钞》)。

三、一点思考

现在,学界中像陈先生担忧书法家普遍缺少文化一样,书法领域也普遍认为学术界、思想界今日会书法的长者已是寥寥。大家乐于以民国文化界、政治界、甚至商界、帮派界人物虽不以书法为怀,而能出手不凡来佐证技法不重要,却忽略了彼时人物自幼持毛笔书写,钻研书法也是常态,而且往往终生秉持。这与如今学界名流朝甫操管、暮已出名的情形有着根本的区别,如今看来,此中没有任何可比性。

去年以来,有几位享有大名的文化人都跨界办了书法展览,反响也很明确。我们的困惑甚至是他们为什么要办一个书法展览,这种冒险就像我这样一个不擅长文章的人,深夜坐在电脑前敲下这篇文字,难免惹专门家笑话。知易行难,自知更难,或许,我们都应在感兴趣的领域里真正下有用的功夫,即使是跨界也一样。