方爱龙 | 朱熹与马一浮: 书法史上的“理学双璧”

2020-05-22 16:36:10 来源: 点击:

朱熹(左)

马一浮(右)

今年四月,恰逢一代理学宗师朱熹(1130——1200)诞辰八百九十周年、逝世八百二十周年。三月底,上海《书法》杂志约我从书法的视角撰写一点文字,并要求最好能把当代理学大师马一浮结合在一起来说说。或许因为我对两家书法曾有过相关的一点考索文字,所以幸蒙邀约。出于对两位先贤的分外崇敬之情,加之近二十年来,我又稍稍有一点新的认识,因此不揣谫陋,铺陈旧说,伸张一二。

约1942年马一浮在四川乐山“濠上草堂”书房挥毫

朱熹、马一浮二位先贤之间最大的共同话题是理学家和书法家的共同身份,当然,还有教育家、诗人这样的共同身份。但他们杏坛设帐开设书院的宗旨是传授儒学经典的义理之学,培养能够承继往圣绝学的人才,并不教授书法(书艺);而他们的诗歌创作,又是书法表现的自家题材。当然,我们把他们并列在一个话题中阐说,并非认为马一浮先生可以比肩朱子,而是觉得从书法史现象的考察来说可以归为一类。

理学是以儒家学说(经学)为中心的道德哲学,在方法论上是义理之学。理学盛兴于两宋,故称宋学,与考据之学的汉学相对,当时的流行称谓是“道学”。众所周知,理学在发展完善的过程中主要分为两大流派,即“程朱理学”和“陆王心学”,合流统称为“宋明理学”。朱熹作为程朱理学(道学)的集大成者,世尊“朱子”,在哲学思想界、文化教育界所产生的深刻影响和精神辐射,近八百年来无人可以比肩,其学术思想成果更是元明清三代科举取士立场上的官方哲学(主流学说)。马一浮是在宋明理学的熏陶下成长的,只是他在绍述宋明理学的同时,晚年的讲学与著述更倾情关注于先秦传统儒学中的“六艺”之学,并试图打通儒释道三家学说,以其博学多识,成为当代学术界广泛公认的二十世纪大儒、通儒式人物,与熊十力、梁漱溟并称“现代(儒学)三圣”,被誉为当代中国唯一的理学大师,谢世后梁漱溟以“千年国粹,一代儒宗”相挽。

1942年,马一浮在四川乐山“复性书院”旁与助手詹允明(前排右二)等合影,照片题字者为当时的复兴书院学生王伯尹

从中国思想文化史的立场,或者说从宋明理学的视域,在朱熹与马一浮之间,更具学术成就、精神影响和历史地位的人物,仅在马一浮的绍兴府乡贤中就有余姚(今浙江宁波下属县级市)阳明先生王守仁(1472—1529)、山阴(今浙江绍兴)蕺山先生刘宗周(1578—1645)两位,远在马一浮之上。而这两位乡贤前哲也正是马一浮十分推崇的。王阳明更是宋明理学理论体系中明代心学的集大成者,他所继承的是南宋时期与朱熹同属理学体系但主张相对立的陆九渊(1139—1193)学说,不仅是明代影响最大的哲学思想,而且在近三百多年间广泛影响了整个东南亚汉字文化圈,是最有资格与朱子并称的人物。刘蕺山作为晚明大儒,被学界尊为宋明理学体系心学一脉的殿军,与王阳明同为余姚人的清初大儒黄宗羲(1610—1695)就是蕺山学派的传人,会稽马氏世代服膺蕺山之学。蕺山先生完成修订《人谱》之后不久,在南明名存实亡的悲愤中绝食殉道。

1949年2月25日,马一浮生日与诸弟子、亲戚合影于杭州钱王祠旁“玄亭”。前排左起:袁心灿、刘公纯、寿毅成、马一浮、王邈达、邵步超、吴敬生;后排左二王星贤,左三张立民,左五丁安期,左六汤彦森、左七丁慰长,左八丁敬涵

王阳明、刘蕺山两位都是进士出身,自然也都精擅书法,从传世书迹来看,都属于“书因人传”的典型。阳明先生的书法气格俊朗、骨力峻拔,爽爽然而有一种风气,翩翩然而自具风神,望之可感的是刚毅的人格气象、清峻的时代风格。徐渭(1521—1593)作为王阳明的再传弟子,认为阳明先生不仅“今重其人”而当“书且传矣”。马一浮也曾多次观题王阳明墨迹,其中比较重要的一件是徐行可(1890—1959)旧藏的王阳明嘉靖七年戊子(1528)九月望日所书的《行书咏良知四绝示冯子仁卷》(现藏湖北省博物馆)。丁酉年(1957)秋八月,马一浮应徐行可之请而以七绝一首行书题跋,复有“何期今日获睹先贤末后之教,率尔赘此,以志欣幸”云云。蕺山先生的书迹传世不多,但从中不难窥见其行草书的晚明风尚痕迹,即或近董其昌的潇散,或与黄道周、倪元璐的紧密相类似,总之个人的书法风格不突出,水平尚好,但也算不得一个时代的代表性书家。

20世纪50年代,马一浮(右一坐者)与弟子龚慈受、王驾吾、蒋国榜(苏盦)在皋亭山《马氏先茔记》碑旁合影

中国书法史的构建,在宋代以来鲜明地表现出“书如其人”的文艺品评观,文人士大夫阶层的人格魅力受到空前挑战。刘宗周在明王朝风雨飘摇之际撰述《人谱》,并编纂《人谱类记》(集古人嘉言善行,分类录之,以为楷模),就是理学家的家国情怀。书如其人说,西汉扬雄“书,心画也”之言被后世有意识地曲解为导夫先路之语,经过历代递相阐释,发展至晚清刘熙载(1813—1881)《艺概·书概》而有“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”的总结性论调,甚至说“书也者,心学也”“写字者,写志也”。显然,刘熙载也是基于宋明理学主流思想而作的阐发。

20世纪50年代,马一浮在杭州虎跑“滴翠崖”摩崖题字与弟子丰子恺(左一)等人合影

进而,书法史又衍生出“书以人传”为贵、“人以书传”为耻的论调。这是源自初唐名士裴行俭(619—682)“士之致远,先器识而后文艺”一语(见《旧唐书》卷一百四十《王勃传》),渐次被后世演绎为“应使文艺当以人传,不可人以文艺传”(李叔同语)。所谓“书因人传”,是说某书家的书艺被他本人更加显赫的其他才能所掩盖,然而世人尊重书家人品而益重其书,比如,我们经常说朱熹、王阳明是“以人掩其书”,说陆游是“书名为诗名所掩”等等。作为对立举出的“人因书传”,是说其人传世主要在于书法一艺而无其他,至于有人拿王羲之、颜真卿、赵孟等人作例子是对历史的误解,显然不合适。

1957年5月,周恩来陪苏联伏罗希洛夫到杭州西湖蒋庄拜访马一浮。左一为时任浙江省省长沙文汉(沙孟海之弟)

朱熹、马一浮二人是“书因人传”的典型,但他们又不像有的历史名人、文化名人那样单纯地“书因人贵”,而是他们本身的书法艺术达到了一个时代的代表性高度,从而占有书法史的一席之地。朱熹在书法史上既与陆游、范成大、张孝祥并称为“淳熙四家”,也与陆游、范成大、张即之定称为“南宋四家”。马一浮在二十世纪书法史上的地位理应受到应有的尊重,沙孟海先生认为:“马先生的书法,凝练高雅,不名一体……他对历代碑帖服习之精到,体会之深刻,见解之超卓,鉴别之审谛,今世无第二人。”(《马一浮遗墨》序)任继愈先生认为:“世间法书家多缺乏学问根底,只有临池功夫,最多能达到第二流。方之古人,马先生书法可以远绍朱熹。”(《马一浮集》序)一九六三年冬,马一浮把自己六十岁以后历年所作的书法精品三百五十七件捐赠给了政府,国家特地在全国政协礼堂举办了“马一浮书法展览会”,中央新闻纪录电影制片厂为之拍摄了专题纪录片。

马一浮与弟子蒋国榜在杭州西湖蒋庄合影(20世纪60年代前期)

1961年,马一浮与时任杭州大学教授夏承焘(右二)在蒋庄合影

朱熹一生重要的书法活动,与他的出仕与游学、著述与讲学等活动紧密联系。他历仕南宋高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝,但并未受到最切实的重用。从首次出仕到最后奉祠,在长达整整四十二年的历程中,真正在任的时间竟不足八年。因此,朱熹与同时代的知名卿士有着很不同的经历,一生以著述与讲学为主,但又不属于隐逸一派,而是先出游四方论学、后卜居武夷讲学。

综观朱熹一生行历,各个时期书法思想的核心内容和书法风格的形成脉络也较为明晰。由此而形成朱熹书法的风格分期与书学思想,拙著《南宋书法史》中的相关章节有过较为详细的论述,现摘要概述如下:

(一)前期书风(淳熙六年以前):专意于“心正则笔正”的书学观。朱熹较为系统的书法学习,开始于他青少年时代“师事武夷三先生”时期。在父辈师长的影响下,他的书法思想曾鲜明地表现为:崇尚汉魏以前的石刻文字,一味追求“古”意;爱好书法,一味追求“毫发像似”;推崇颜真卿、王安石,注重“心正则笔正”的书法观。在此我们要着重提出的一点是:古今论述朱熹书法的文字中,似乎多忽略了胡安国、张浚这两人书迹对早年朱熹的影响。

(二)中期书风(淳熙六年至绍熙五年):提倡“书字时甚敬”的书学观。也正是在从政六地、出游四方,使得朱熹有机会饱览各地胜境,考察先贤遗踪,结交时代俊彦,极大地丰富了人生阅历和充实了学术内涵,并在此基础上初步完善了自己的书法价值取向:在书法创作上溯钟、王法书,兼绍北宋硕儒先贤遗迹;在书法观念上提倡“书字时甚敬”,反对“争出新奇以投世人耳目”的时风流弊。对此,朱熹这样说:“明道先生曰:‘某书字时甚敬。非是要字好,只此是学。’握管濡毫,伸纸行墨。一在其中,点点画画。放意则荒,取妍则惑。必有事焉,神明厥德。”(《书字铭》,见《晦庵集》卷八十五)“近世之为词章字画者,争出新奇以投世俗之耳目,求其萧然淡然绝尘如张公者殆绝无仅有也……敬夫雅以道学自任而游戏翰墨,乃能为之题识如此,岂亦有赏于期乎!”(《跋张巨山帖》,见《晦庵集》卷八十一)而淳熙七年、淳熙九年、淳熙十二年,朱熹先后对欧阳修《集古录跋尾》书迹进行题跋,恐怕也是不仅仅限于学术一途的。

与此相呼应,朱熹为大力褒扬北宋蔡襄、朱敦儒、喻樗等人书法,不惜贬低黄庭坚、米芾诸家:“书学莫盛于唐,然人各以其所长自见,而汉魏之楷法遂废。入本朝来,名胜相传,亦不过以唐人为法。至于黄、米而欹倾侧媚,狂怪怒张之势极矣。”(《跋朱、喻二公法帖》,见《晦庵集》卷八十二)正是基于以上认识,朱熹开始自觉地把书法一艺中的“道”与“技”结合起来。从传世书迹和文献资料考察,这种变化明显完成于朱熹自浙东任上罢归崇安、卜居“武夷精舍”期间。此时的朱熹已是“知道之难行”,遂潜心学术。与此同时,朱熹的书法创作和书法思想发生了阶段性的变化,为最终形成富有时代特色和个人风格的书法面貌做好了所必需的一切准备。

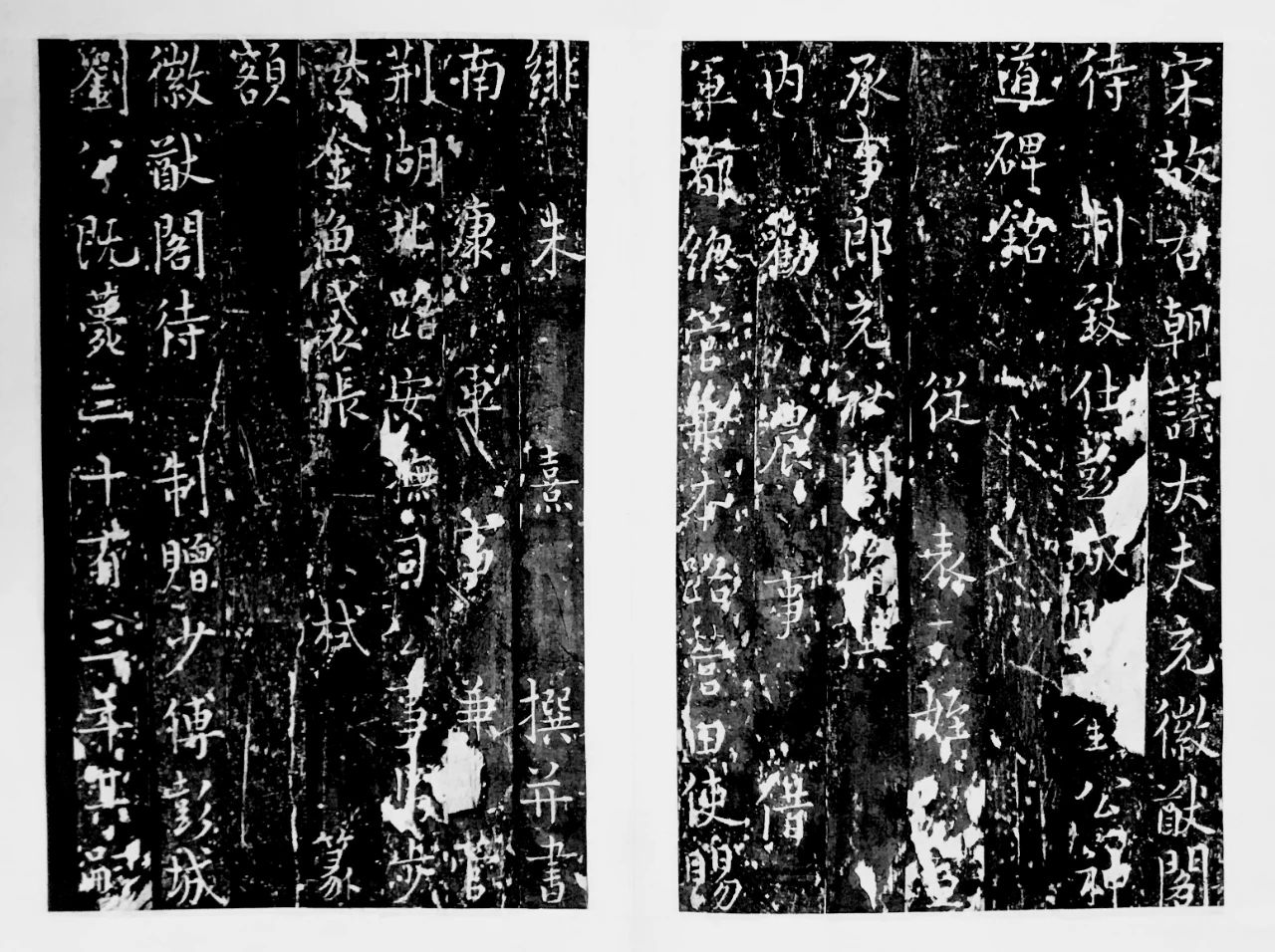

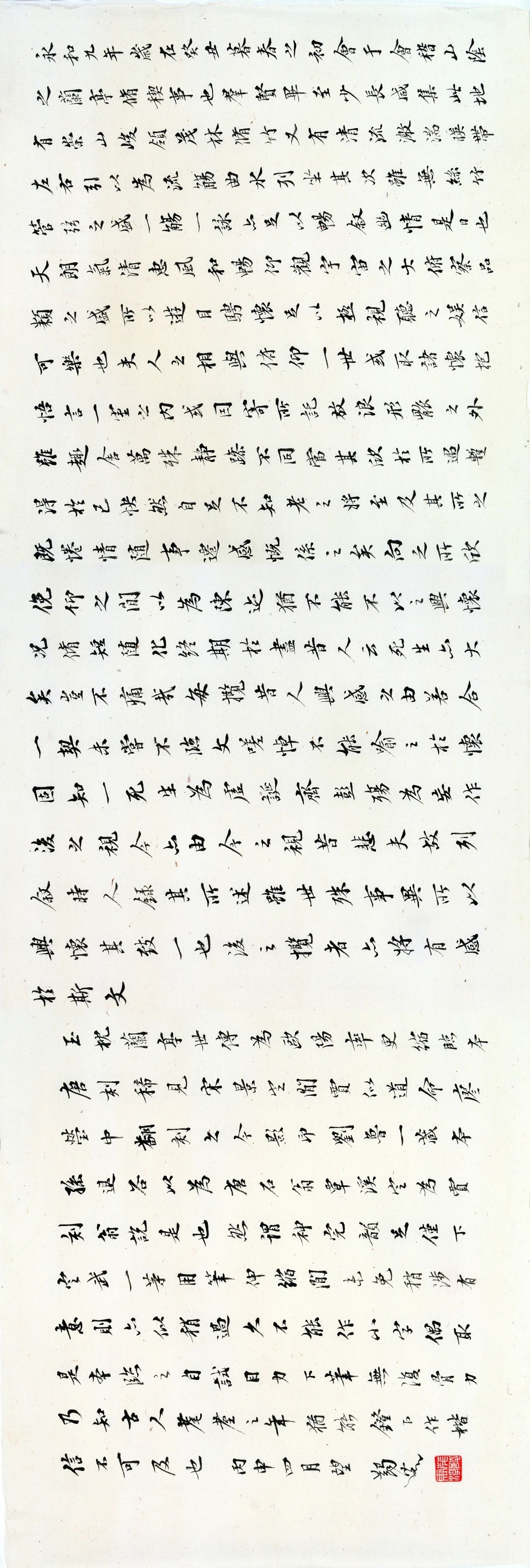

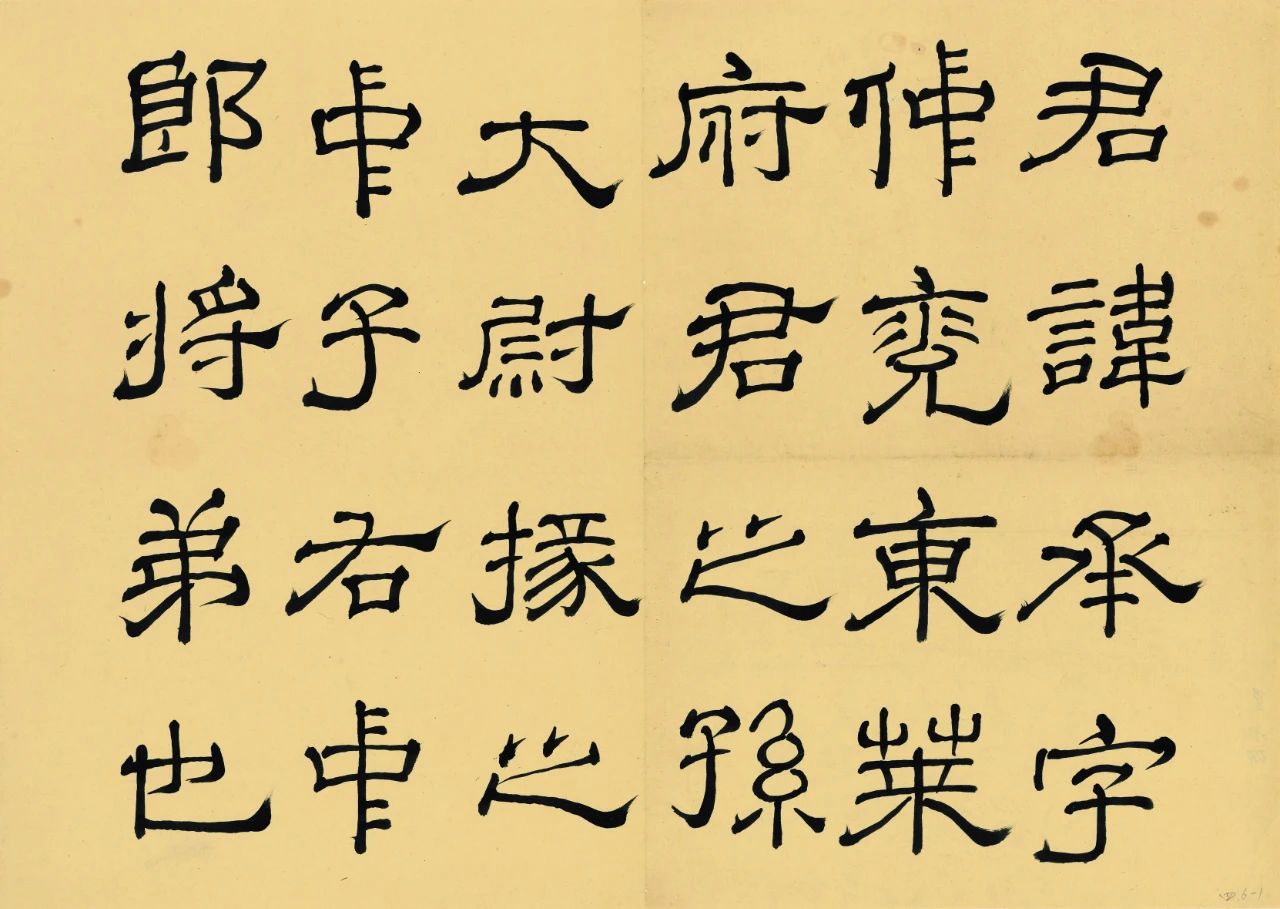

朱熹撰并书《刘子羽神道碑》

(三)晚期书风(庆元元年以后):主张“皆由自家使得方好”的书学观。绍熙五年末至庆元元年初(1194—1195),是朱熹书法创作风格和书法思想发生重大变化的第二个转折点。其时,朱熹已六十五岁。绍熙五年(1194)十一月底,朱熹奉祠南下,自此居考亭“沧州精舍”,直至庆元六年(1200)三月九日逝世,其中庆元三年(1197)前后的“庆元党禁”高峰期间,曾出外在闽东各地避难一段时间。从朱熹传世文字来看,在卜居考亭期间,曾大量观阅了先贤墨迹,并作了大量的题跋。(所有这些题跋文字均见《晦庵集》卷八十三、卷八十四)

此一阶段时值理学(道学)在南宋达到了影响兴盛的局面,同时也面临了最危急的“伪学”之禁。《晦庵集》卷八十四中的书法题跋明确揭示了朱熹在庆元年间曾大量观阅了张载、程颐、邵雍的书迹,并对他们“大笔快意”而“事迹谨严”的作风表现出极大的赞赏。从传世题跋中,我们还发现朱熹对苏轼、黄庭坚、米芾三人书法的态度发生了重大变化,即由前期的颇有微词转变为充分肯定。这种变化,既有本人心态上的,“庆元党禁”之难使他联想到了在“元祐党禁”时期的苏、黄等人的遭遇;又有书法认识上的,经过对汉魏晋唐和大量北宋人法帖的学习与观摩后,朱熹终于认可宋人书法中的“意趣”。此时的朱熹在学术上完成了自己的思想体系,在书法上也终于胸襟豁然,领悟到了什么是书法的最高境界,那就是:“须是纵横舒卷,皆由自家使得方好;搦成团,捺成匾,放得去,收得来,方可。”(见《朱子语类》卷一百二十一)“笔力到,则字皆好。如胸中别样,即动容周旋中礼。”(见《朱子全集》卷六十五)“玩其笔意,从容衍裕而气象超然,不与法缚,不求法脱,真所谓一一从自己胸襟流出者。窃意书家者流,虽知其美而未必知其所以美也。”(《跋十七帖》,见《晦庵集》卷八十四)

自宋明理学成为官方哲学之后,人们对朱熹的墨迹手稿,虽片言只字、断简残篇,但必奉为珍宝。只要看看朱熹书作后大量的后代名人题跋,以及朱熹书作多被后人伪造的事实,就可见其书法为人所重的程度了。在所有的评价中,陶宗仪《跋朱文公与侄六十郎帖》具有代表性:“子朱子继续道统,优入圣城,而于翰墨亦加之功。善行草,尤善大字,下笔即沈著典雅。虽片缣寸楮,人争珍秘,不啻玙璠圭壁……略不用意出于自然,尤可宝也。”

行文至此,有关朱熹书法,还有以下三件事情值得一说:

其一,关于朱熹早年学习曹操书法之事,是一个讹误。朱熹早年曾和同学刘珙(共父)有过一场关于“字画古今”之别、为人则有“忠、贼”之分的论辩,对朱熹内心有深深触动,由此朱熹开始重视“书如其人”,并有心转而取法颜真卿。后来,朱熹记述道:“余少时曾学此《表》,时刘共父方学颜书《鹿脯帖》。余以字画古今诮之,共父谓予:‘我所学者,唐之忠臣;公所学者,汉之篡贼耳!’时予默然亡以应。今观此谓‘天道祸淫,不终厥命’者,益有感于共父之言云。”不料,这段题跋被后人加上《题曹操帖》的标题收入了《晦庵集》卷八十二。其实,这是一个讹传已久的误解,跋中“天道祸淫,不终厥命”一句出自传为钟繇所书《贺捷表》(又名《戎路表》),所以朱熹跋中自称的“余少时曾学此《表》”正是《贺捷表》,而非所谓的“曹操帖”。

其二,关于朱熹书法代表作《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》的创作时间及其定名问题,旧说多有可商榷之处。乾道三年(1167)八月,朱熹专门前往潭州(今湖南长沙)访问了岳麓书院的主持者张栻(字敬夫,号南轩,1133—1180),相与论学两月余,并同游衡山,一路唱和,成《南岳酬唱集》;离别后,两人仍酬唱不断,有《丙戌赠答诗文集》等。两人的密切交往,催生了一件堪称是南宋书法史乃至中国书法史经典的朱熹书法代表作《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》。

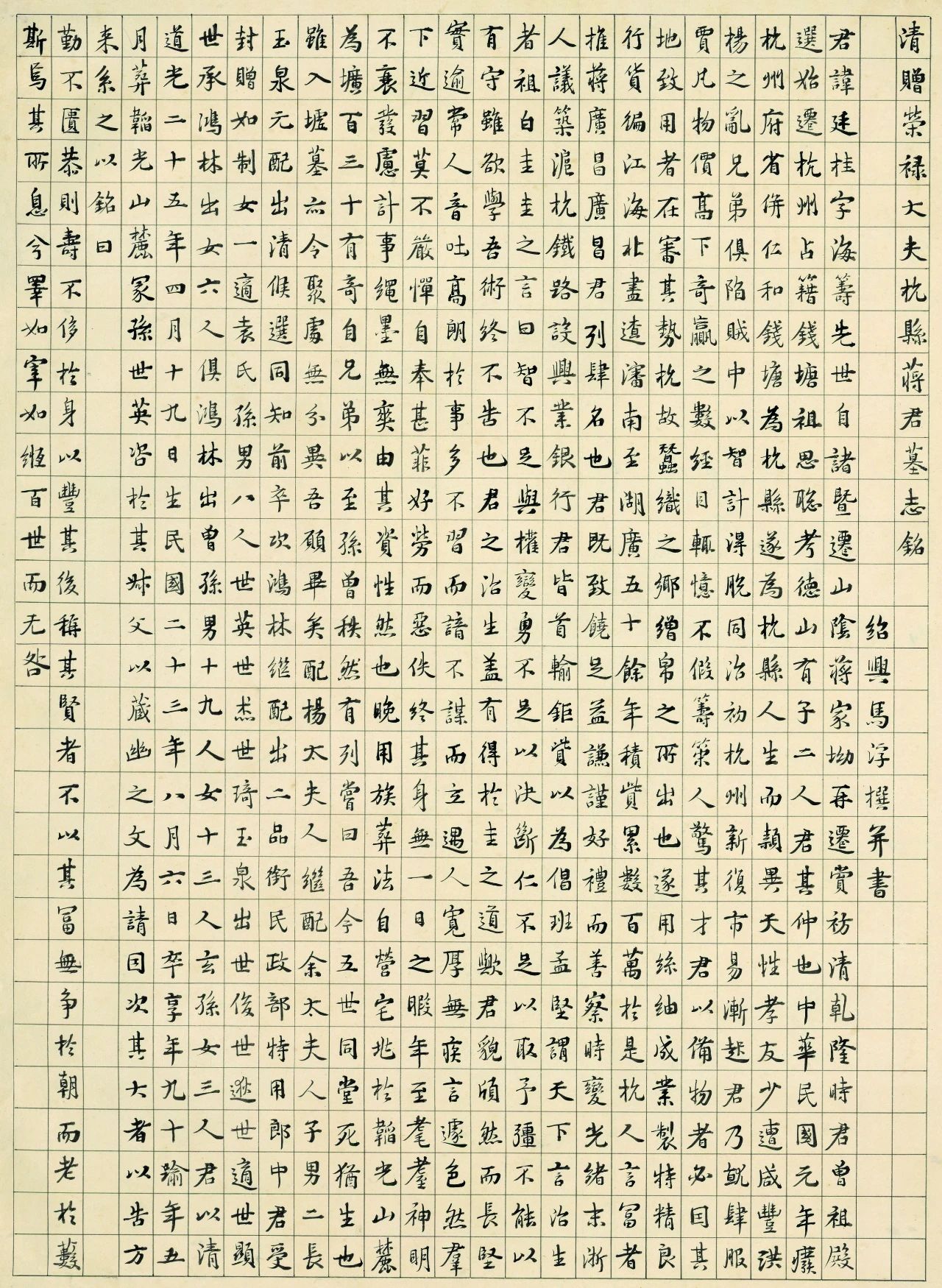

《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》

朱熹《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》,旧称《城南唱和诗卷》等,先后著录于明清两代最重要的书画著录书籍,原迹现藏故宫博物院。本卷所书内容主要为朱熹自作和湖南长沙老友张栻之诗五言二十首,诗见《晦庵集》卷三。因本帖未署所书年月,且历代书学论著也多未涉及,故而晚近著录仍多见误考。或误为乾道三年游历长沙不久后所作,或误为乾道三年赴长沙之前所作,或有误为朱熹在隆兴二年(1164)九月作。我们认为,本帖当为朱熹在淳熙元年(1174)冬所书。大致的创作经过是这样的:这一年,朱熹归居福建崇安,约在春天,张栻(敬夫)结茅长沙城南,并有书致朱熹;九月,张敬夫又致书朱熹求字,并附送《城南图》和《城南杂咏二十首》;约十月间,张敬夫再次致书朱熹,问及九月间“送《城南图》并录小诗去,且求书楼大字”情况;冬天,朱熹以诗代简,回函张敬夫,和其诗作,即为《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》。因此,该帖旧称定名为《城南唱和诗卷》也是不恰当的。

对于本卷书法,元、明、清三代人在各自的题跋、著录中多有论及,代表性的观点是:“笔精墨妙,有晋人之风。大贤无所不能,固非可一艺名也。”(元干文传跋)“词皆冲口而得,字亦纵笔所书,矩度驰张,姿态逸发,虽晋唐诸名家未易比数。”(明陆简跋)“朱夫子《和敬夫先生城南二十咏》,字法俊逸,大有晋人风致;而诗之清远,亦非宋人所能及。”(清孙承泽《庚子销夏记》卷一)详察本卷书法,迹近颜鲁公《鹿脯帖》,意在蔡襄、王安石、胡安国、张浚之间,笔墨丰腴而能字法俊逸,形态自发而无仿效痕迹,实已初显自家风致,心中郁勃之气俨然跃于笔端。然而与其五十岁以后的作品相比,自家风致仍略显不多。尽管如此,仍不失为一卷南宋书法史乃至中国书法史上的名作,更是朱熹中年时代的“响唱”。

其三,关于朱熹书法主要取法颜真卿的问题。虽然我们目前尚未能发现更多的记载朱熹对颜真卿书法的直接取法和他对颜书的评价文字,但朱熹心仪出自颜真卿一脉的蔡襄书法,强调书品与人品的高度统一,却是有据可查的。况且朱熹传世书迹中的前期重要作品,如《与彦修少府帖》《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》《论语集注残稿》《刘子羽神道碑》,以及现存长沙岳麓书院的《二诗奉敬夫赠言并以为别》碑刻等等,均表现出了这一风格的延续性,明显表现受颜真卿行草书如“三稿”(《祭侄文稿》《祭伯文稿》《争座位文稿》)一路的影响,尤其是颜书《鹿脯帖》的影响更为显著分明。朱熹在五十岁以前的传世书迹之所以一直保持着这种风格,显然与他在这一时期所处的特定环境、所结交的师友以及家学渊源和学术思想等有着密切的关系。

关于马一浮书法的后人评价,至今我依然觉得沙孟海先生在《马一浮先生遗墨》序言中“凝练高雅,不名一体”的定调是最为概括精到的。通俗点讲,马一浮书法在二十世纪诸家中,是以真正意义上的精擅诸体、不作依傍为高标和取精用弘、凝练高雅为旨归而卓然于世的。换句话说,马一浮书法在晚清以来碑学洪流中,既能着眼于篆籀、分隶、北碑,也能迥出时流而沉浸于晋唐名家法书碑版,最终形成诸体一致的凝练高雅的艺术格调。纵观近现代书法史,一代巨擘如吴昌硕、康有为、沈曾植、郑孝胥、于右任等,同侪人物中李叔同、张宗祥、沈尹默、谢无量等,以诸体精擅而论,鲜有相匹者。这是马一浮书法在时代名手中脱颖而出的特质之一。当然,书史地位不仅仅是以诸体全面而论的,近人论书似乎更注重个人风格的时代高度。

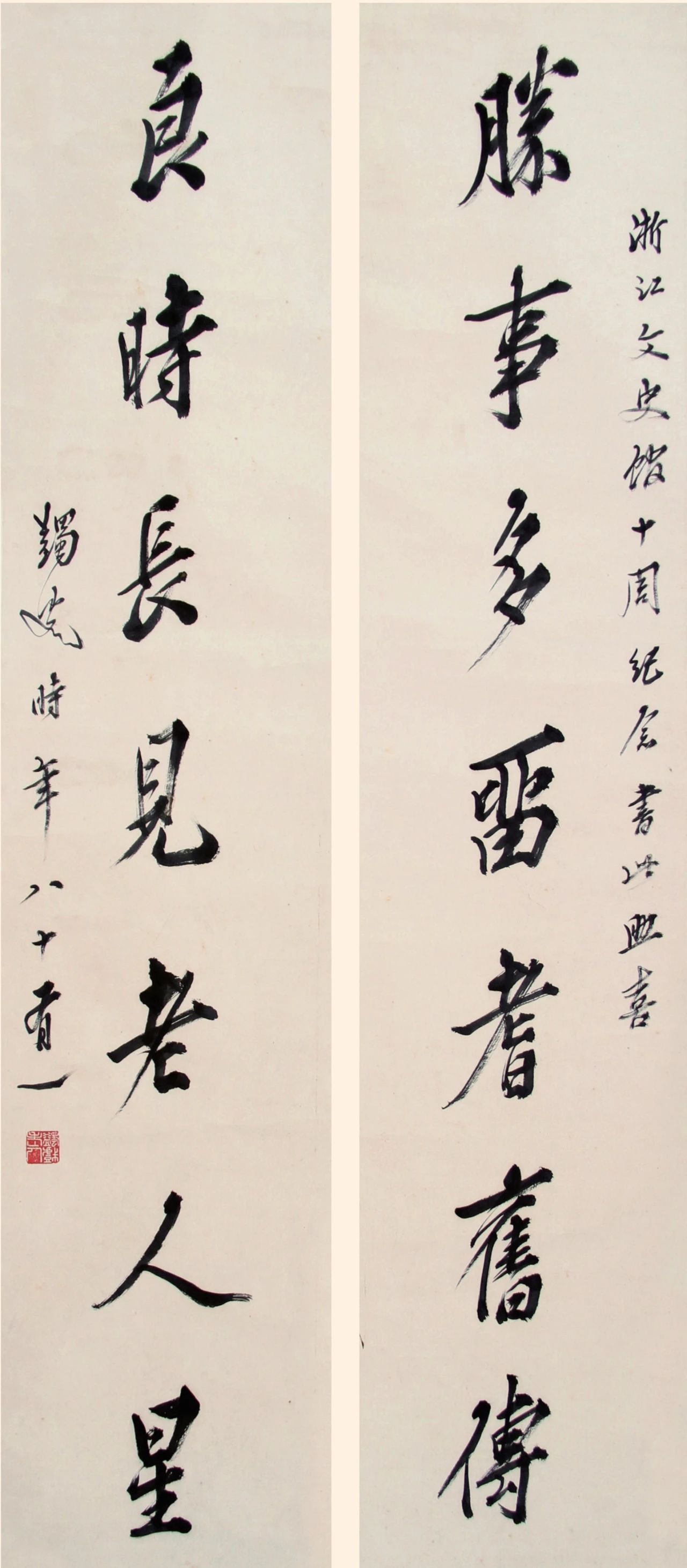

马一浮《胜事良时》七言联

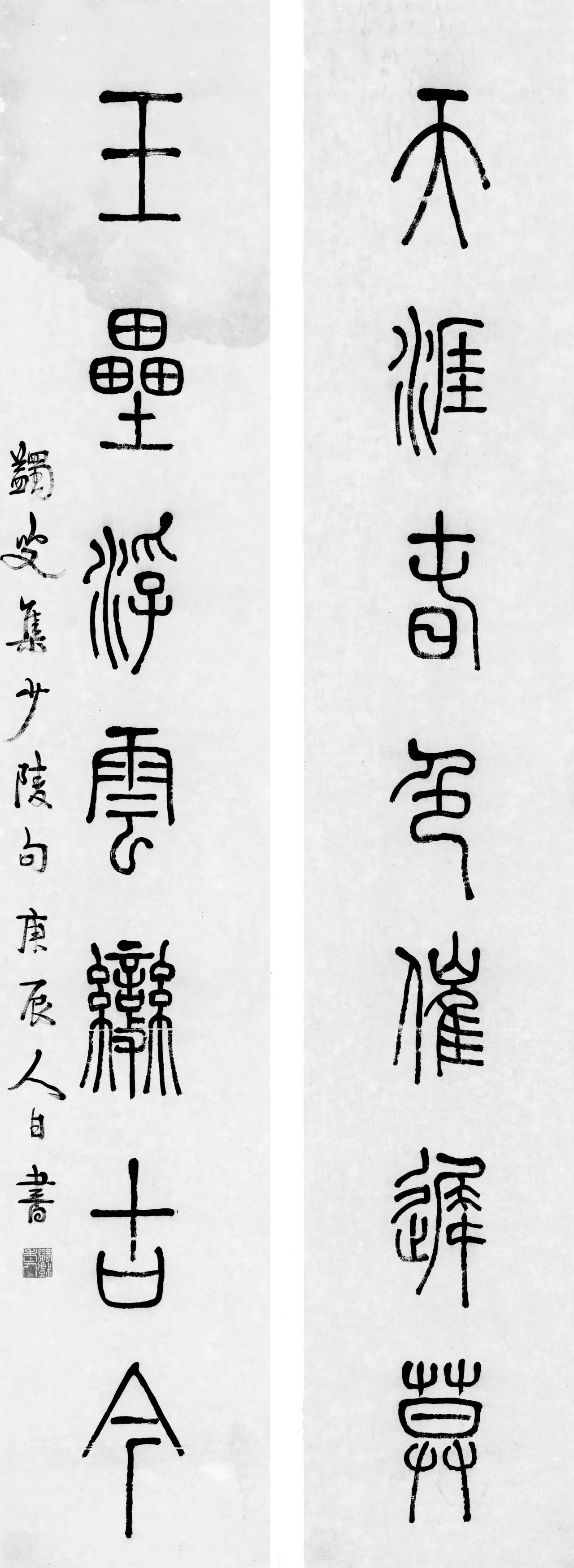

马一浮《天涯玉垒》七言联

对于马一浮书法艺术,我曾经概述如下:

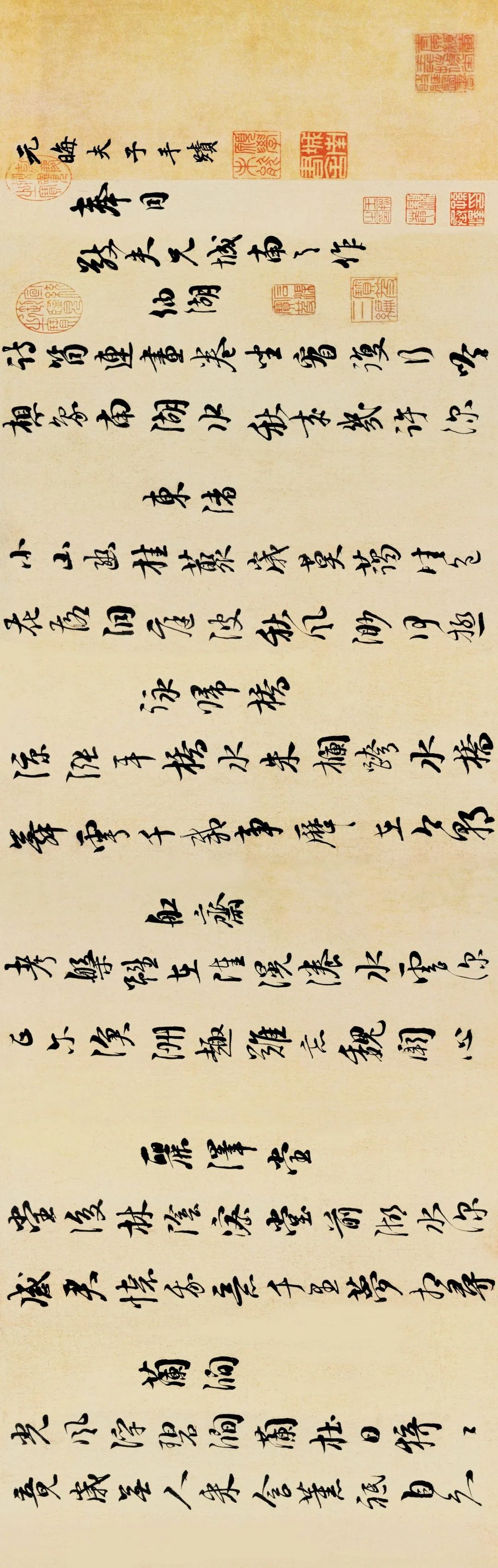

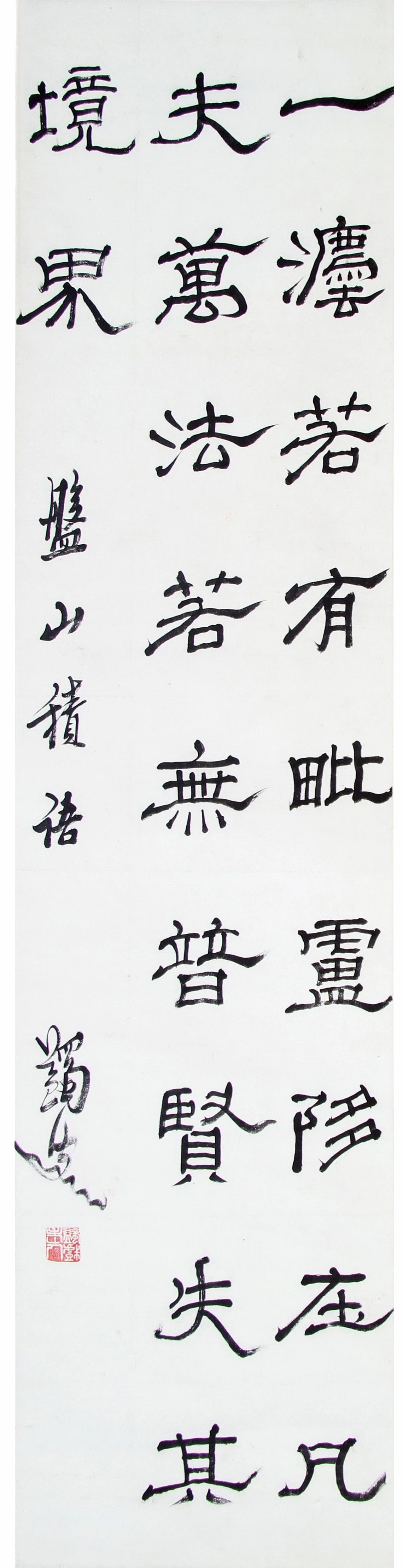

(一)孤神独逸,不名一体:马一浮的书法价值观和审美创作观。一生精研国学的马一浮是站在哲学文化的立场上来关注书法的。今天,我们评鉴他的书法艺术当然得首先站在哲学文化的立场上。马一浮在书法上取得如此成就,既与他精博的学行有密切的联系,也和他一生浸淫于历代法帖名碑而又自有深广体会有关。1943年他在《〈楚辞·远游〉写本自跋》中说:“说理须是无一句无来历,作诗须是无一字无来历,学书须是无一笔无来历,方能入雅。大抵多识古法,取精用弘,自具变化,非定依傍古人,自然与古人合辙。当其得亦在笔墨之外,非资神悟亦难语此。”

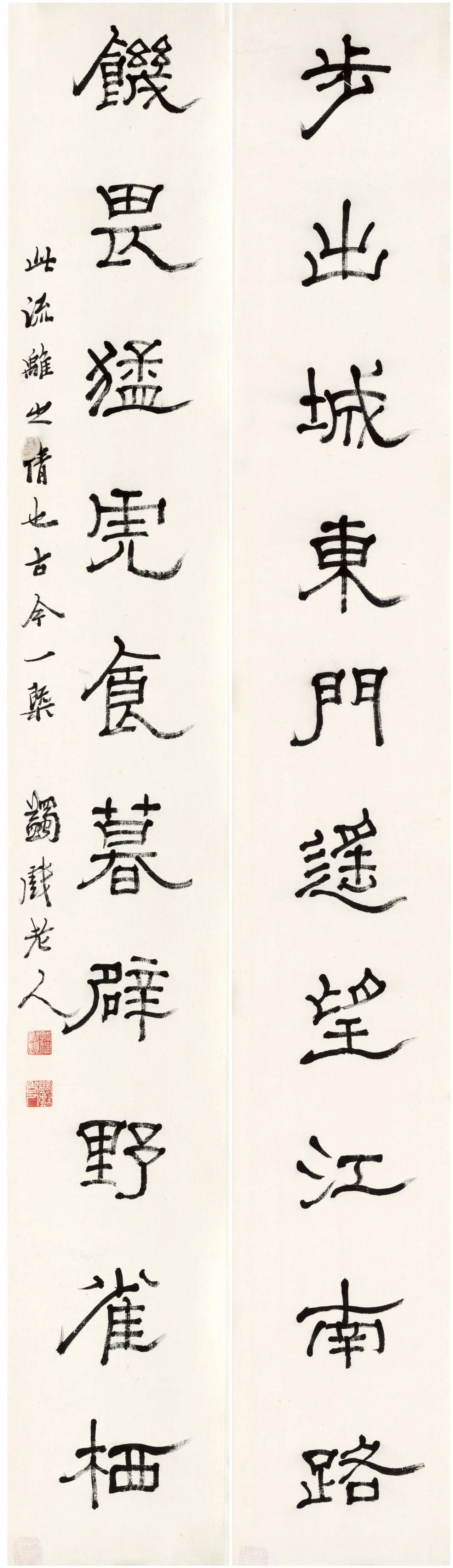

马一浮《步出饥畏》十言联

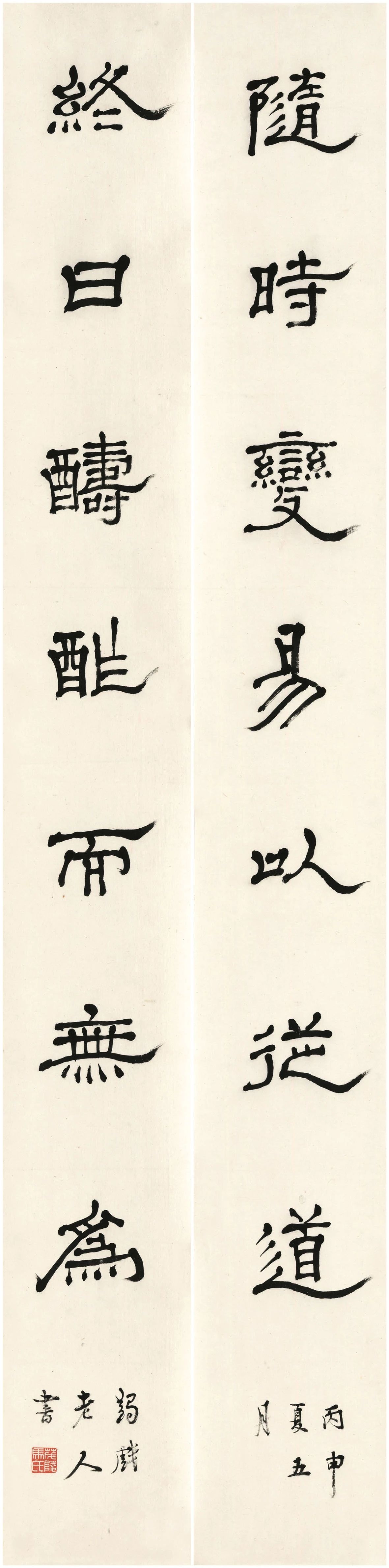

马一浮《随时终日》七言联

(二)取法欧褚,根本魏晋:马一浮前期楷书行草书法论。根据现存的马一浮临书墨迹和临书自跋作一粗略的统计,他在五十岁以后临习过的碑帖多达近百种,且绝大多数是晋唐以前的名碑法帖。对马一浮年轻时代的书法学习过程作一探索,或可得窥其自成一家的行草书法之渊源。其早期遗墨已有相当娴熟的笔墨驾驭能力,除一般文章中多提及的取法欧阳信本父子之书外,其青年时代之书还有明显的褚遂良《雁塔圣教序》的痕迹。

马一浮《堂下秋风》八言联

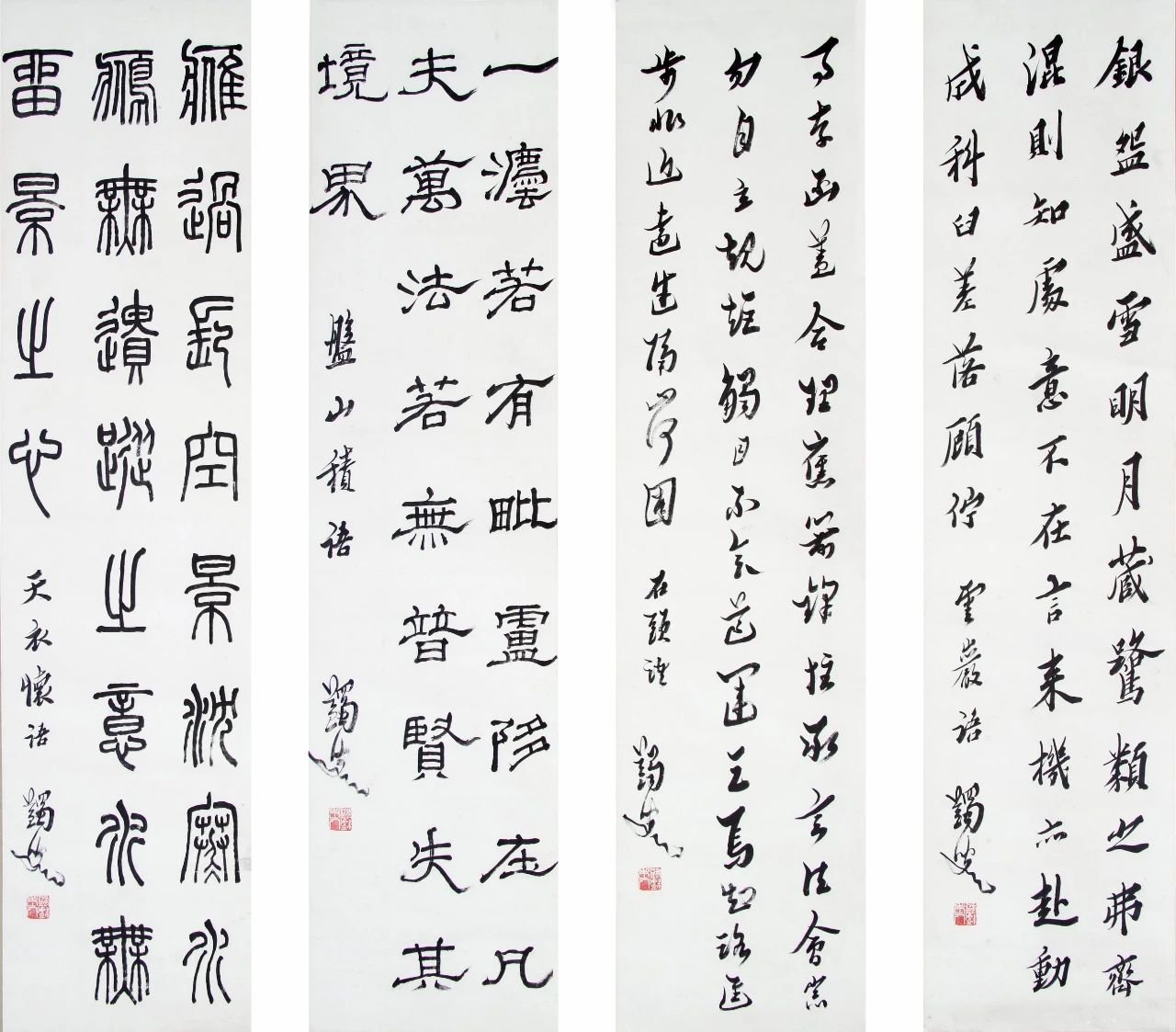

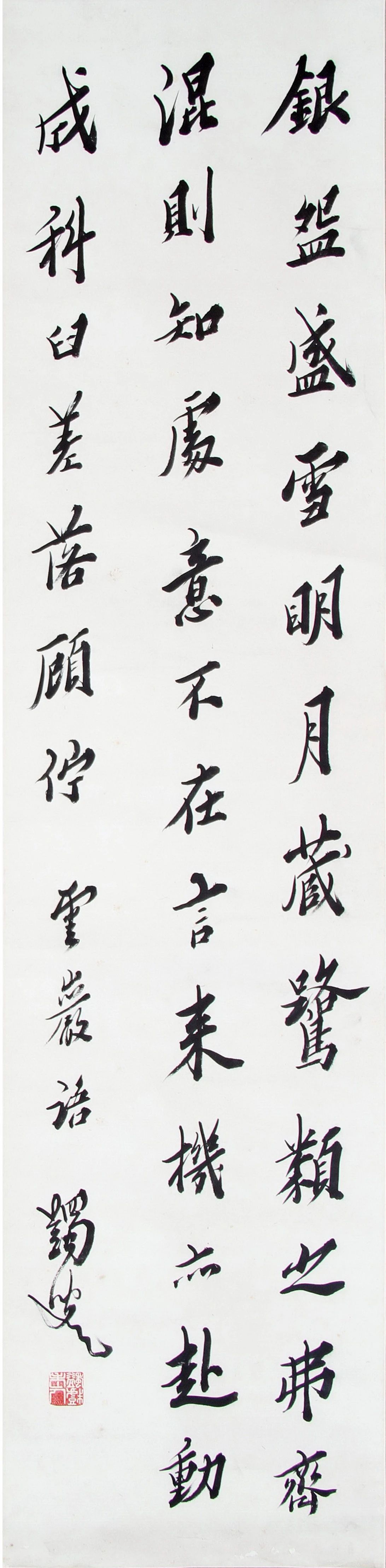

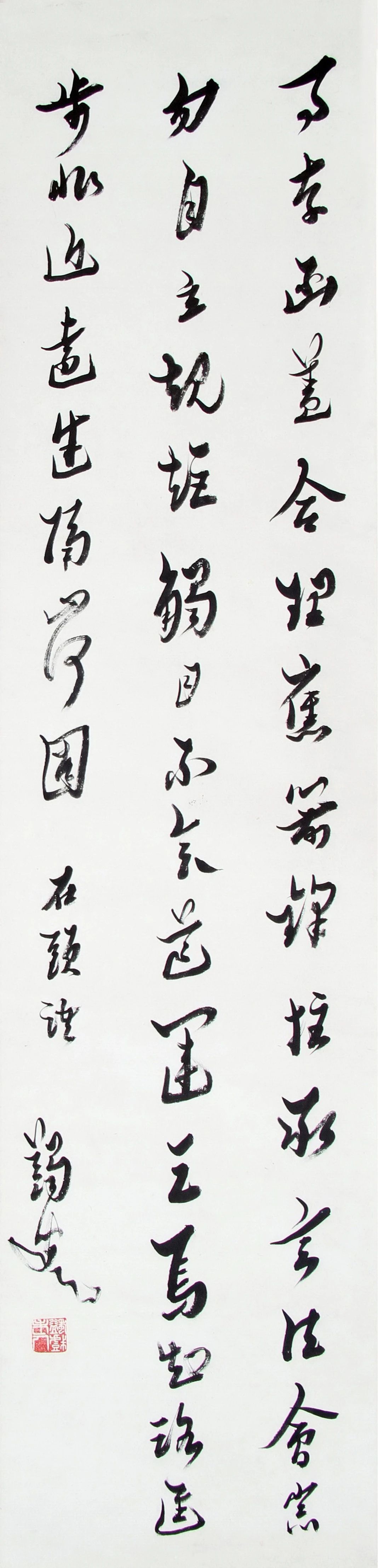

马一浮四体书四条屏

(三)寝馈钟、王,脱离时中:马一浮后期楷书行草书法论。历代书家中对马一浮行草书风格的形成影响最大的三位:一是近人沈曾植(寐叟),一是清人伊秉绶(墨卿),一是晋人王羲之(右军)。马一浮大约在他四十五岁至六十五岁左右这段时间里着重学习了沈寐叟和皇象、索靖等章草名家的传世名作。六十岁以后,马一浮开始大量临习钟繇、王羲之诸帖,并由此开始走向自我风格的成熟。这也就是他自己所说的“余有未到寐叟,甚或与之截然相反之处”的原因。他对钟王法帖的大量艰苦临习是在二十世纪四十年代初期开始的。他在近两年的时间里,几乎写遍了丛刻所收钟太傅、王右军诸帖,并每有题跋于临本之后,或谈临书体会,或记书学源流,或作版本考辨。其中,马一浮最重《兰亭》《圣教》,《兰亭》诸本中尤重“定武本”,认为:“定武本佳处在笔势厚重,率更得之。学右军书易流于轻隽,则近俗,此换骨丹也。”正因为马一浮对《兰亭》《圣教》有过持久的临习和有着深刻的理解,他才得以形成一种沈寐叟所短缺的娴熟洗练的笔致和清新超逸的意象,流露出“不激不厉而风规自远”的六朝神韵。

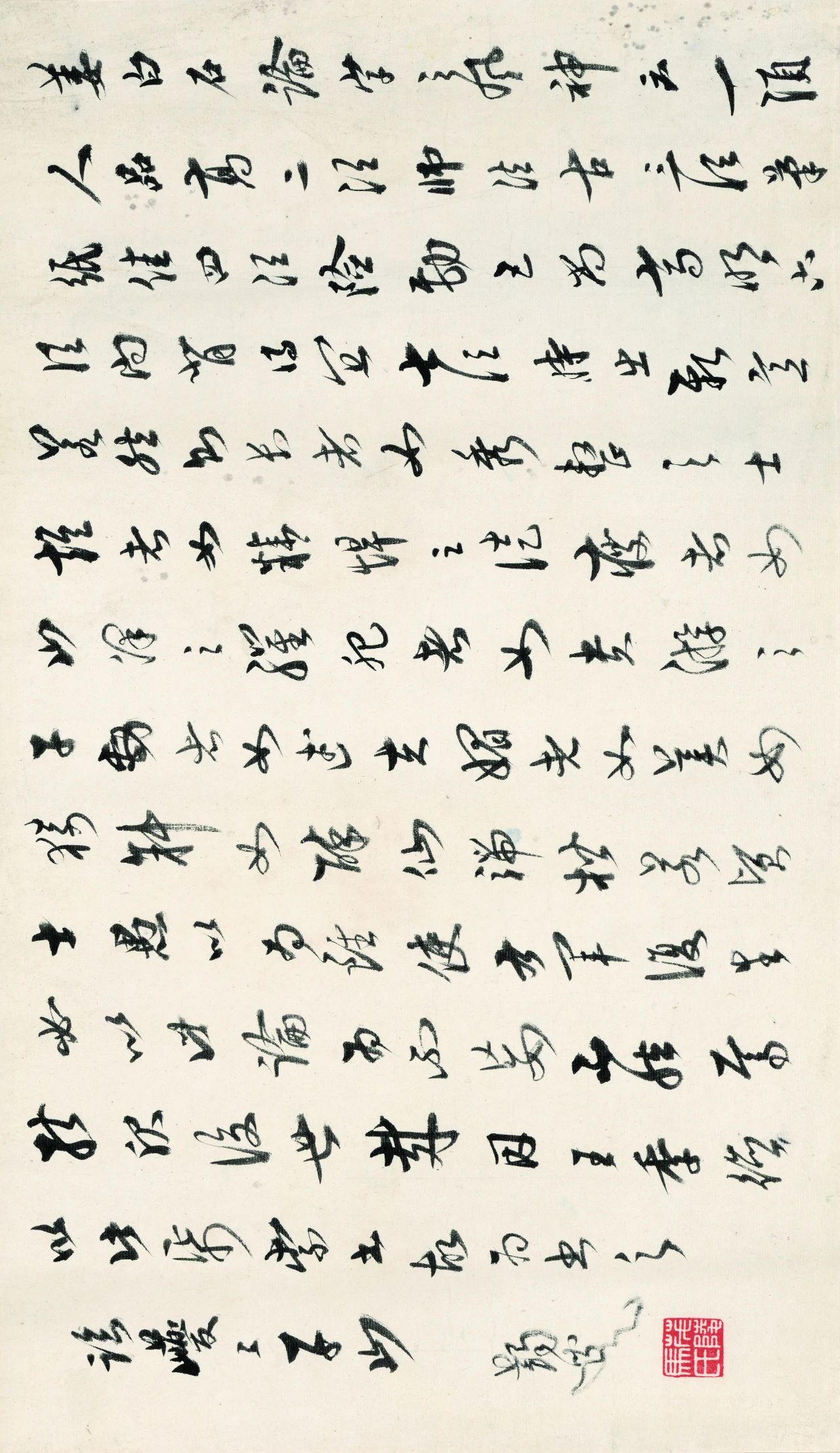

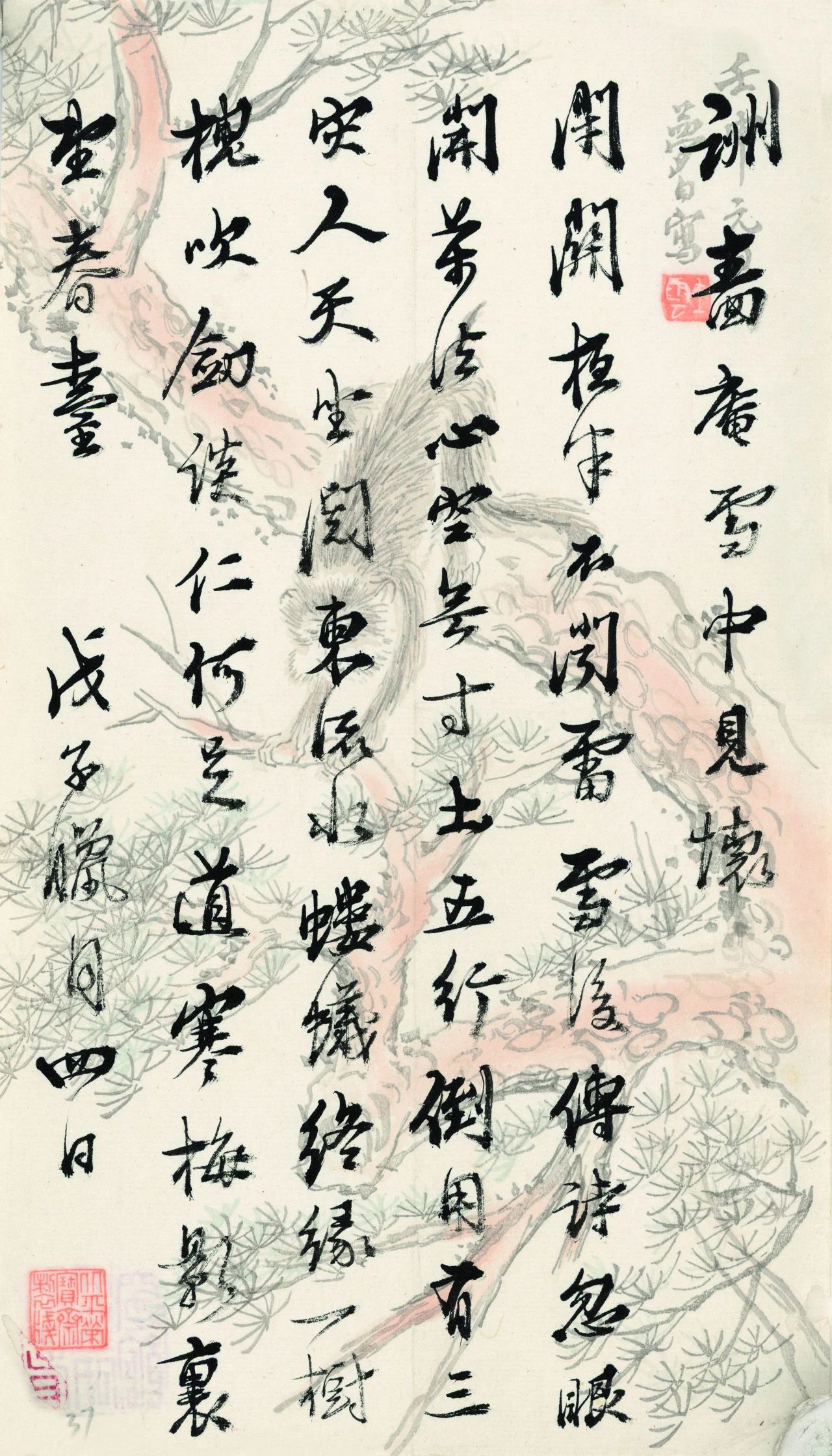

马一浮临玉枕兰亭并跋

如果说马一浮学王右军是虔诚心契之所至,学沈寐叟则多少有一点是受“时代风尚”之熏染,那么马一浮对伊墨卿的倾心当是他在比较了晚近诸家后所作出的自我选择。还须提及的一点是,马一浮曾通过清人伊秉绶、何绍基等人书法来领略颜真卿的雄博,通过宋人苏轼、朱熹来领略写意的爽利,通过晚明倪元璐、近人沈曾植来领略翻转笔法的。凡此种种,都给他一种启示。最终,他以自己的标准,“加以别择,美者存之,丑者去之”,以王右军为根本,形成自己的行草书风格。

马一浮临《出师颂》(局部)

马一浮临康里子山

马一浮法性颂横幅

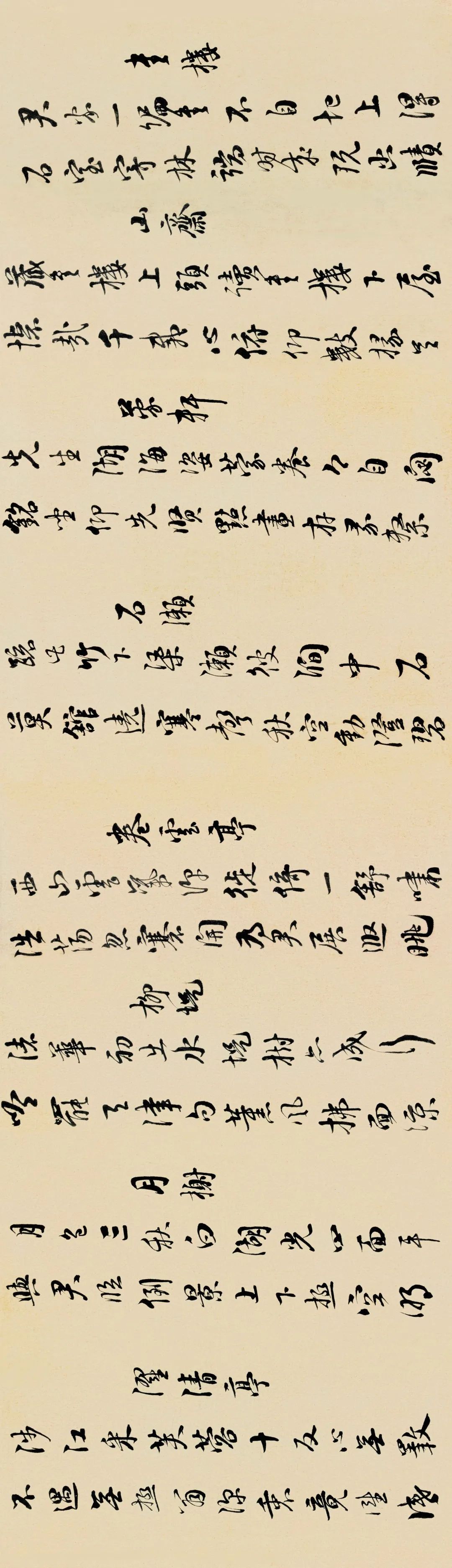

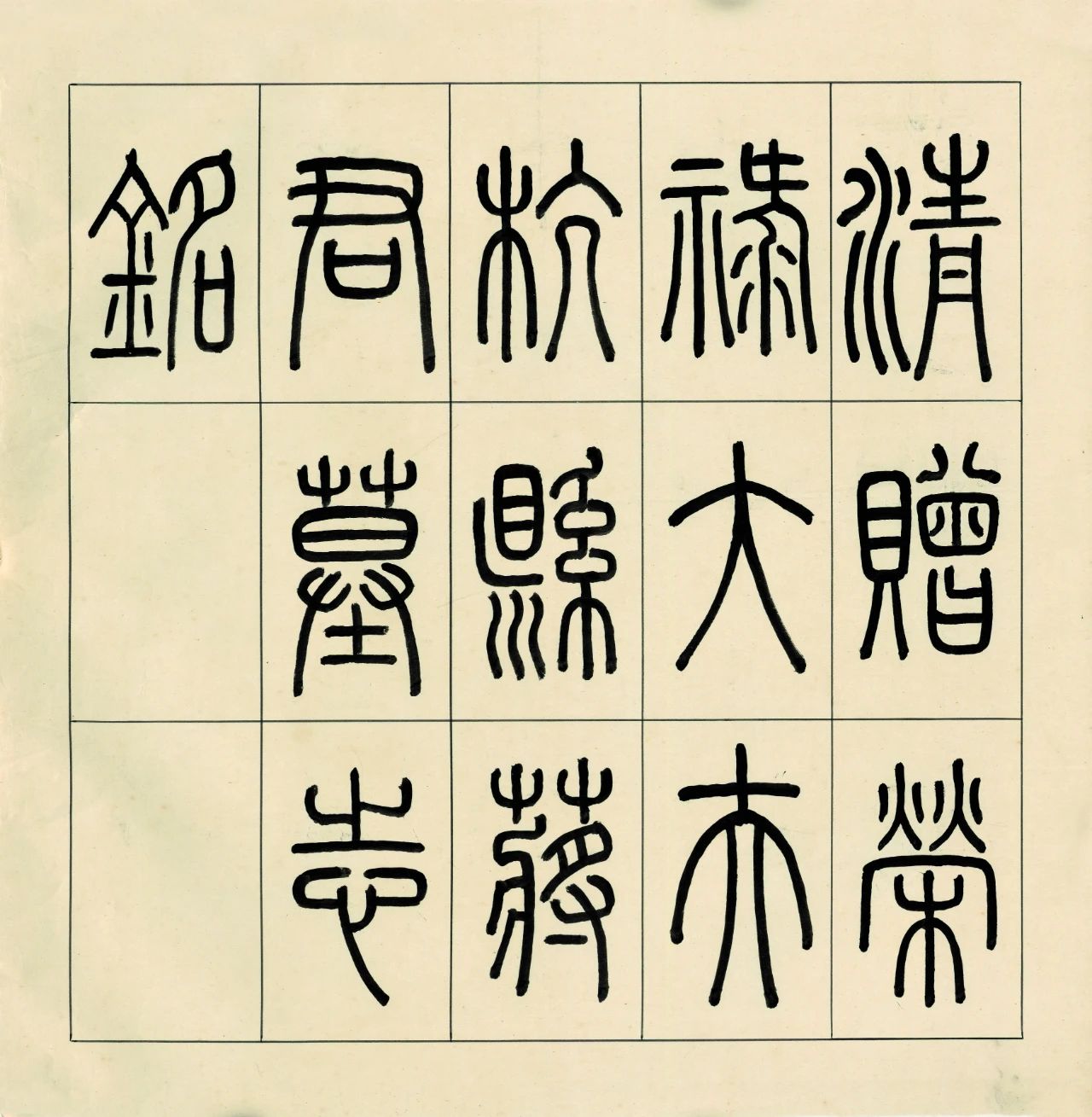

(四)博涉周秦,精研两汉:马一浮篆隶书法论。马一浮对于金文、大篆、秦小篆俱有深研。金文中,他对《毛公鼎》《散氏盘》的临习最多,今天我们尚可见的临作在时间跨度上从六十岁直到八十多岁都有,晚年笔法尤具凝重深厚、苍茫辛辣之味。于篆书,大篆学《石鼓》《诅楚文》等,小篆于泰山、琅琊山、峄山、碣石诸刻石和唐人李阳冰等人的篆书碑版都有临习,同时也参研秦权量、诏版文字以及东汉的《嵩山开母石阙》等小篆体系文字,并常常将它们与李斯精整规矩的玉箸篆作比较。通过集学,马一浮所作的小篆也分两类风格,一类字体修长舒朗,线条圆润洁净,可谓尽极“玉箸篆”之神韵;另一类结体略呈方整,用笔多作轻重提按,在晚年作品中占绝大多数,用笔中则明显地加进了金文凝重的笔致韵味,可以看作是他习学金文和大小二篆后在书艺术上所取得的最高成就。马一浮几乎临遍了所有汉代名碑,仅从现存的碑帖题跋来看,他关注过的汉碑多达百种以上,一生尽力所学几乎涵盖了所有汉隶名碑,而得力于《石门颂》和《礼器碑》最多。马一浮就是凭其学识涵养,把所学众碑融会贯通,写得妙同己出。马一浮的隶书作品也大致可分为以下两类:一类是对联、横披等字数较少、字形较大者,多以《石门颂》的洒脱俊逸而挥洒之,其隶书作品大多此类;另一类是一些篇幅较大、字形较小的长篇巨制,更多取法严整浑厚的《礼器碑》《夏承碑》等。到了暮年,马一浮则独喜《石门颂》,所作有自家面目,其圆转波动之韵味,标志着他的隶书成就。

马一浮《蒋廷桂墓志铭》

马一浮临《夏承碑》册页

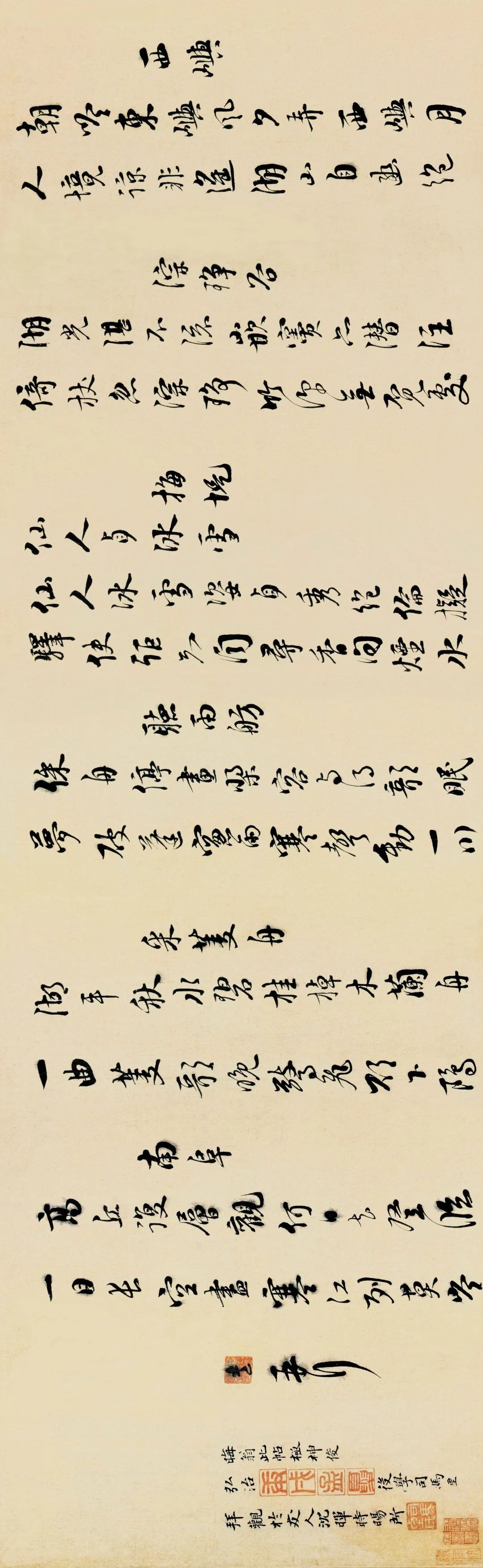

在此,我想强调的一点是,马一浮日常书写的行草书,出于《兰亭》《圣教》二序而在晚年形成了自家风神,在帖学一脉的传承中,是完全不输于他的好友沈尹默、张宗祥两位先生的。

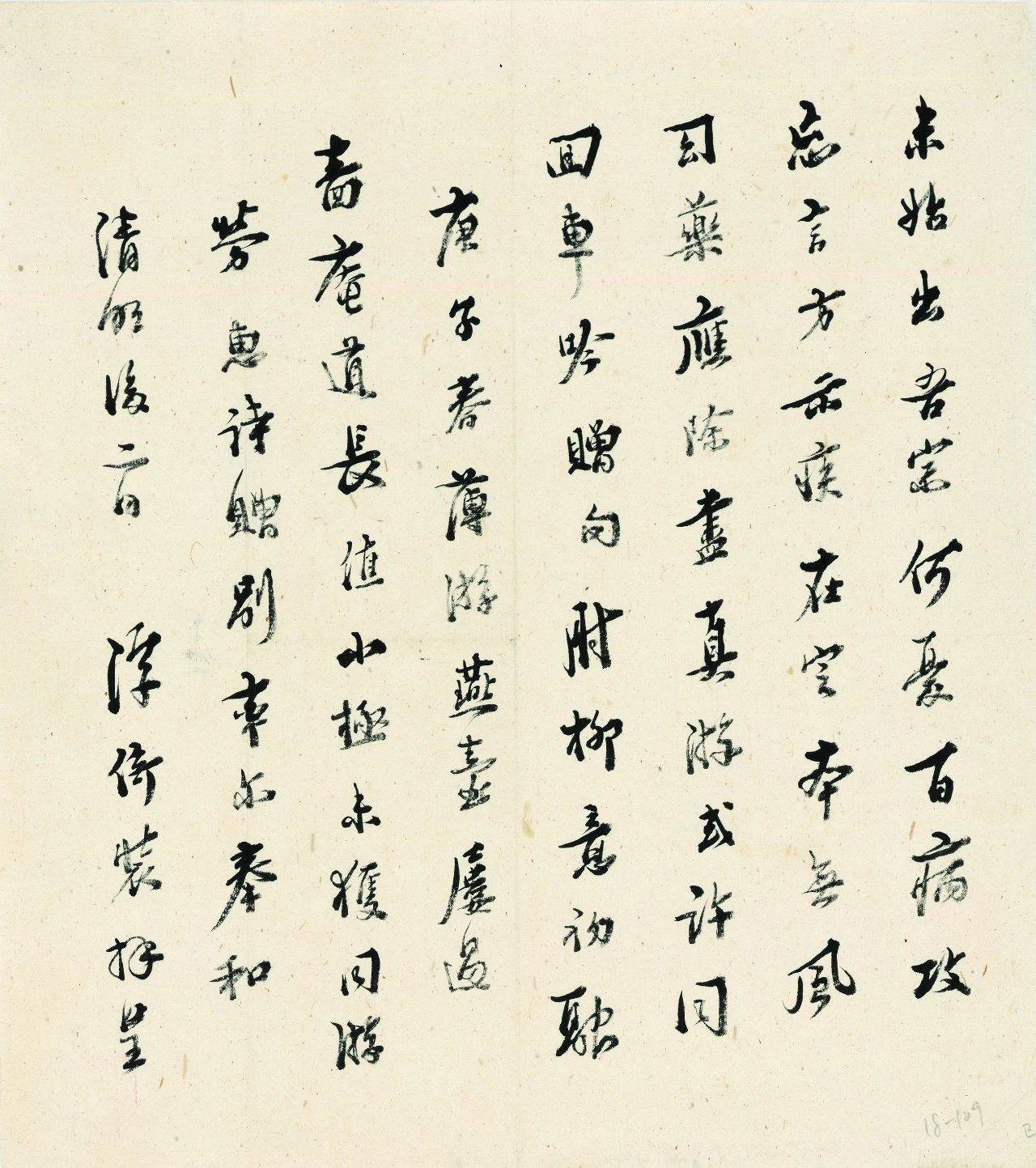

更加令人难忘的是,马一浮行草作品,除了“应酬”(比如鬻书、题跋)之作外,大量的是自作诗篇的横卷和更大数量的书札,特别是书札中又有大量以诗代简的发乎情性的诗札。这次《书法》杂志集中刊发的马一浮致道友钟钟山(名泰,1888—1979)书札中,就多为以诗代简之作。

张锡庚 | 马一浮及其信札评说

这几乎是马一浮类似书迹的冰山一角而已,我所经眼的马一浮致钟钟山书札就还有另外的数种。这是相较于时人追求书法的大众化接受程度,而更为接近传统意义上的文人书法,也是我认为马一浮书法在时代名手中脱颖而出的另一特质。即使马一浮挚友中的谢无量、沈尹默等均于诗界享有大名,但都没有像马一浮这样有如此之多的自书诗篇横卷和以诗代简之札。

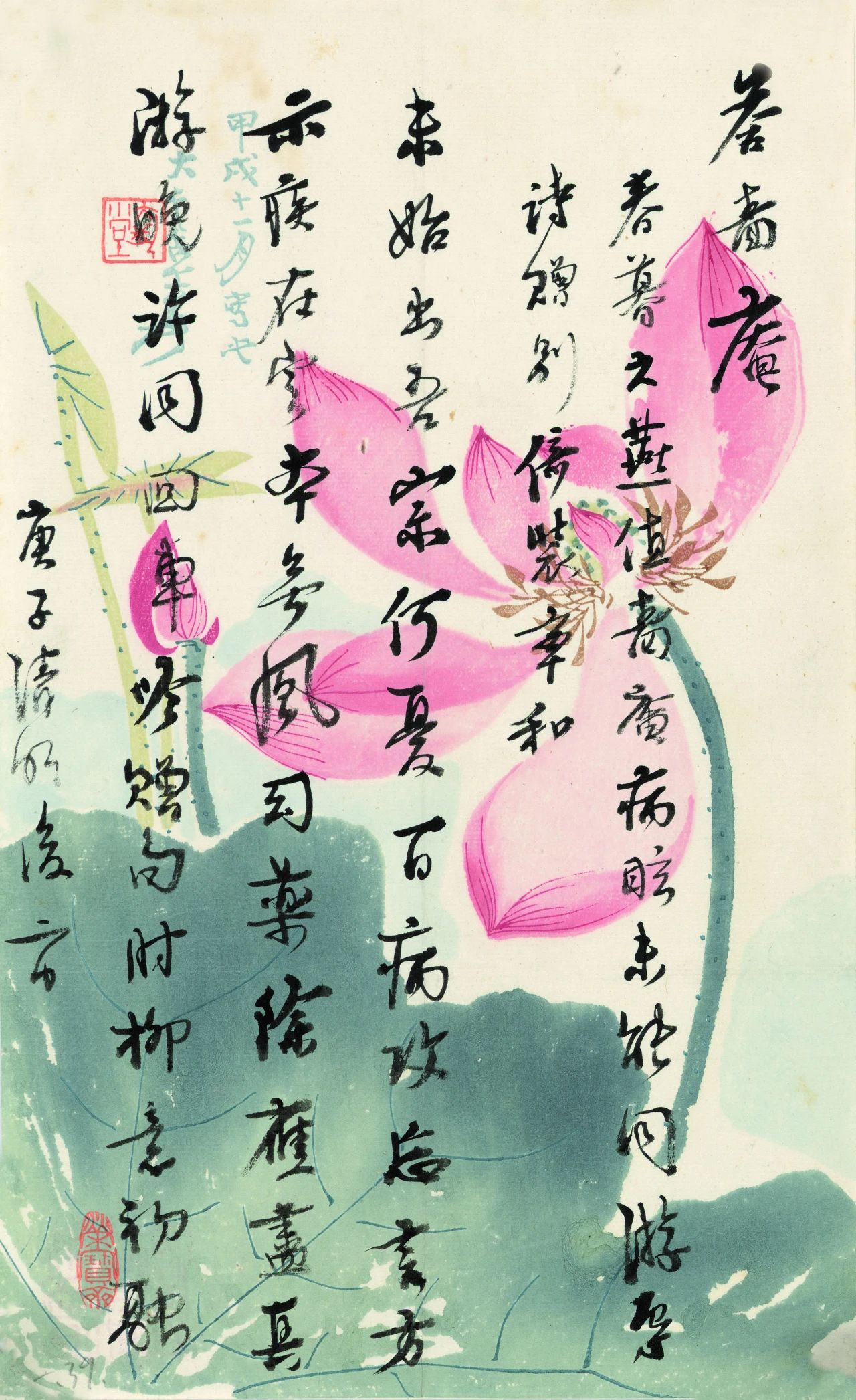

马一浮庚子清明后二日答谢无量诗札(奉出之本)

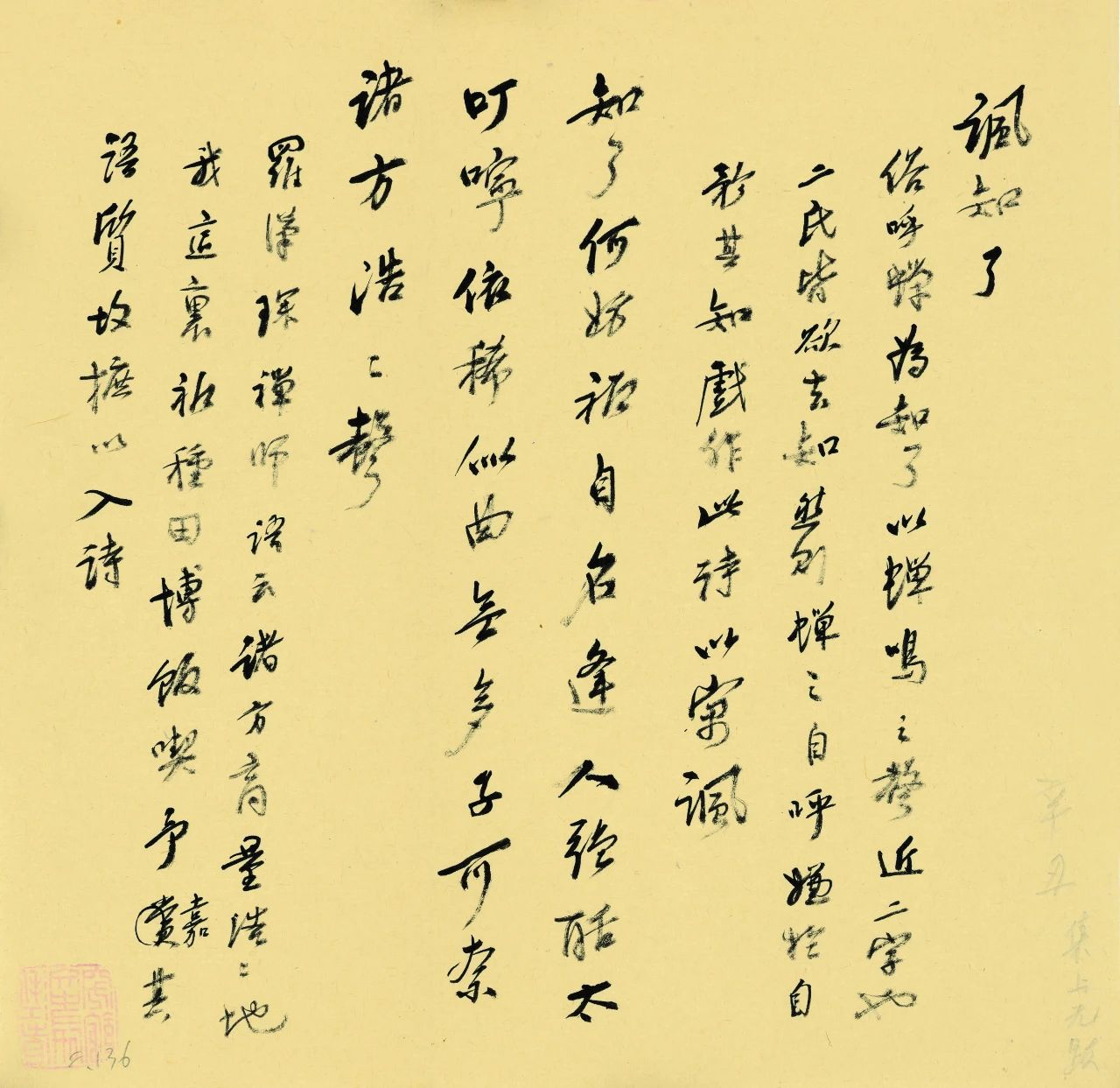

马一浮《讽知了(并序)》诗稿

马一浮酬谢无量诗

马一浮《双双燕》词稿

马一浮庚子清明后二日答谢无量诗札(自留底本),浙江省文史研究馆藏

对于书法史的研究,我主要采用的是以作品为中心的阐论方式,兼及书家人物活动的时代背景包括政治经济文化和人物的交游、学术与艺术的渊源等,兼顾前人所已经生发了的人物评价、艺术评骘。以作品为中心的考察与阐论,有一个最大的便利,是容易穷尽资料,也使得对其书法成就与艺术史(书法史)地位的评骘,既可以置于书法艺术的纵向发展的历史长河,也可以置于某一断代(时期)的横向比较中。我在先后参与完成了《中国书法全集》有关朱熹、马一浮的分卷之后,近二十年来仍然不断关注搜集二人的书迹资料。关于朱熹的书迹,不仅见到了更加高清的图像,而且有机会看到了部分原作,更多的碑帖拓本资料得到搜罗,剔除那些以讹传讹、不明所以的伪迹伪刻,应该是大致穷尽了。关于马一浮的书迹,因为各种机缘巧合,我前前后后得以观摩的数量大概超过六百件之多。对于一位书家以作品为中心的考察,深以为然,以下三者缺一不可:取法的广度(量)、表现的深度(质)、达到的高度(代表作)。现在回过头去审视自己当年的相关论述,自认为大体上还是立论公允的。

文中照片由马一浮弥甥女丁敬涵先生提供,特此致谢!

图文原载《书法》杂志2020年第5期