张瑞田 | 沈从文书论的思想火花

2020-04-22 09:53:09 来源: 点击:

文 | 张瑞田

沈从文无意做书法家,但他就是书法家。正如他的表侄黄永玉、黄永厚无意当诗人、作家,其实已经是诗人、作家。湘西多才子;然而,这样的才子不多见。

1937年,沈从文在天津《大公报》发表了《谈写字(一)》一文。经常阅读这篇文章,不仅有助于我的书法学习,更有助于我对书法的理解和判断。

1932年在山东青岛大学教书的沈从文

他在文中讲:“字的艺术价值动摇浮泛而无固定性,令人怀疑写字是否艺术,另外有个原因,不在它的本身,却在大多数人对于字的估价方法先有问题。一部分人把它和图画、音乐、雕刻比较,便见得一切艺术都有所谓创造性,唯独写字拘束性大,无创造性可言,并且单独无道德或情感教化启示力量,故轻视它。这种轻视无损于字的地位,自然也无害于字的艺术真价值。轻视它,不注意它,那就罢了。到记日用账目或给什么密友情人写信时,这轻视它的人总依然不肯十分疏忽它,明白一个文件看来顺眼有助于目的的获得。家中的卧房或客厅里,还是愿意挂一副写得极好的对联,或某种字体美丽的拓片,作为墙头上的装饰。轻视字的艺术价值的人,其实不过是对于字的艺术效果要求太多而已。糟的倒是另外一种过分重视它而又莫名其妙的欣赏者。这种人对于字的本身美恶照例毫无理解,正因其无理解,便把字附上另外人事的媒介,间接给他一种价值观。把字当成一种人格的象征,一种权力的符咒;换言之,欣赏它,只为的是崇拜它。前年中国运故宫古物往伦敦展览时,英国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走。中国委员当时以为这种毛子精神十分可笑。”

每每读到沈从文这段话,就觉得恍惚。这是沈从文20世纪30年代的话语吗?他思考的问题、看到的问题、忧虑的问题,分明是发生在我们当下生活中的。

比如,他笑看“英国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走”的现象,如果改为“中国委员选画的标准是见有乾隆皇帝题字的都一例带走”,似乎更靠谱。虽靠谱了,但我心酸。而比心酸还要严重的是,眼下却没有了“以为这种毛子精神十分可笑”的“中国委员”。

我参加过一些展览的评选工作,庶几可见“见有乾隆题字的都一例带走”的“英国式”评委委员,他们不分青红皂白,有官职的,有名声的,不管写得如何、画得如何,“都一例带走”。遗憾的是,敢于质疑这种现象的“中国委员”已经消失得无影无踪了。沈从文谈论书法,不经意的一笔,就有思想的火花,这一点对我的启示极大。

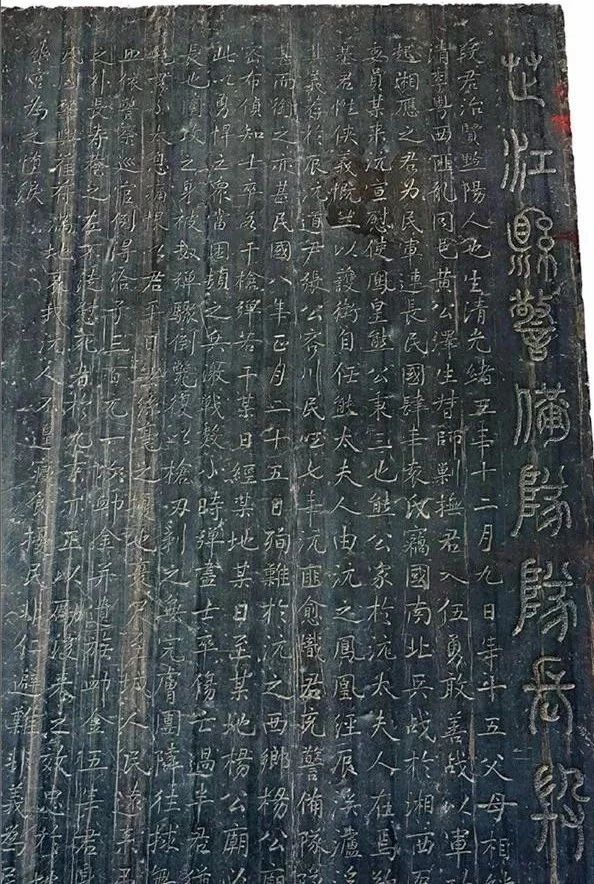

沈从文是著名作家,也是公认的书法家。湖南芷江博物馆保存一块石碑,两米高,一米宽,是为牺牲的熊希龄卫队长所立,碑文系一位官吏撰写,沈岳焕书丹。沈岳焕就是沈从文,那年的沈从文18岁,一手风骨仪态颇近唐人的楷书,展现了沈从文的书法才华。这块碑发现后,沈从文的表侄黄永玉得到一张拓片,他托人装裱,带到北京请沈从文过目。

芷江县警备队队长段君治贤墓志铭 沈从文书丹

此时的沈从文已入暮年,他想起自己18岁书写的碑文,生发无尽的人生感慨,老泪纵横。站在一旁的黄永玉诙谐地说,有什么好哭的,你看你18岁写这样漂亮的字,我60多岁了写的字还这么丑,我都不哭,你哭什么?表侄的一席话,让沈从文破涕而笑。

这不是虚构的故事。它不仅让我们看到了沈从文作为书法家的一面,也发现了现当代文人书法叙事的源头。

阅读沈从文,理解沈从文,是当代作家和读者审美意识觉醒的体现。20世纪80年代,读了《边城》《湘行散记》,觉得“流行”的文学过于肤浅,除了说教,就没有什么了。

《边城》掩卷,水灵灵的翠翠,与她的眼泪和她家的黄狗,一直在我的记忆里,至今不能释怀;还有茶峒、木船,爷爷葬礼温馨的气氛,是我对湘西的想象与向往。那时候不知道沈从文写字,他在古代服装史领域的研究,只能理解成剥夺写作权利之后,无奈在故纸堆中寻觅精神寄托,即使取得了一定的学术成果,也引不起多大的反响。在我们那一代文学青年的心中,沈从文的文学作品如“幽居在空谷”,濯洗精神的污浊。

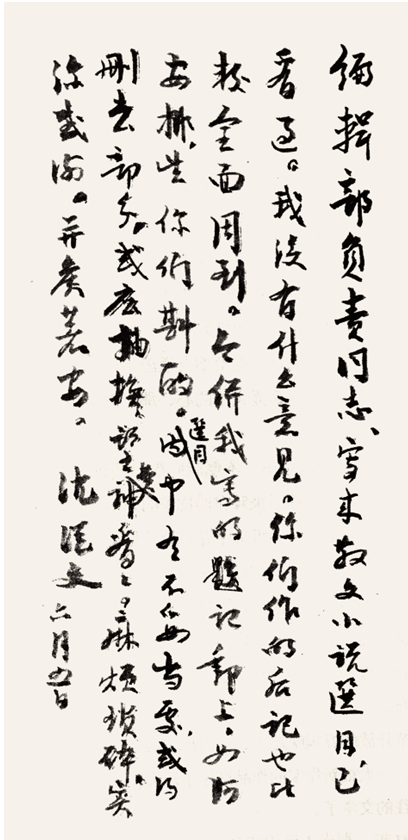

沈从文信函墨迹

沈从文没有接受过正规教育,是靠自学成为作家、学者、书法家的。他在湘西军阀陈渠珍的政府做司书时,研究了陈渠珍家藏的24箱古玩字画。这些古器物和书画作品展开了一个丰富多彩的世界,让沈从文流连忘返,寝馈其中,他读懂了古器物的意义,理解了一幅字和一幅画的价值。

那一段年轻的岁月,让沈从文的目光突然深沉起来。本来艺术天分就高,在24箱古器物和书画作品的启迪下,沈从文有了顿悟,来了灵感。从此,他写文章,也临字帖,他看到了写作的沉实,也感受到写字的舒展。此后,在中国的文化天空,沈从文飞翔的轨迹特别耀眼。

阅读沈从文书法,能够清晰看到那笔字的初始,筑基唐楷,于《急就章》等章草名帖用功尤勤。沈从文书法,起笔稳重,笔调古雅,每一个字都有格调,每一行字都有风度,有时密不透风,有时疏可走马。他的手札,不去刻意恪守古法——也许,手札的古法会限制他的长篇大论。沈从文不讲究纸墨,颜家文告诉我,沈从文写字的“笔就是街上买的一两毛钱一支的随便一种,小学生也可以用;墨,也不是专用的,砚台里原来用后剩下的,加一点水接着用,浓浓淡淡的,也不管;纸,有的是旧式八行的红杆信笺,或一条小小的宣纸,有时是一般的书写用白纸”。

看似一个散淡的文人,但是落在纸上的字迹,不管是什么纸、什么墨,只要是沈从文的书写,就有文化的光辉。

刊于《艺术市场》2020年2-3月号