【书学研究】陈振濂 | 谈张旭的狂草

2020-03-22 10:53:27 来源: 点击:

[上篇]

张旭的先声夺人,首先在于他是“颠张醉素”的主角,而最具有画面感的、可以拍成唯美影视剧的,则是如下一段历史记录。《新唐书·张旭传》卷二〇二:

“旭,苏州吴人。嗜酒,每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书,既醒,自视以为神,不可复得也。世呼‘张颠’”。

而又以之印证于杜甫《饮中八仙歌》,又有如下的描述:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”。

有此二则,我们大概会有一个基本印象,这个狂草书大家张旭,肯定不是端正严谨的缙绅君子,而是一个浪漫恣肆、放荡不羁的才艺之士。

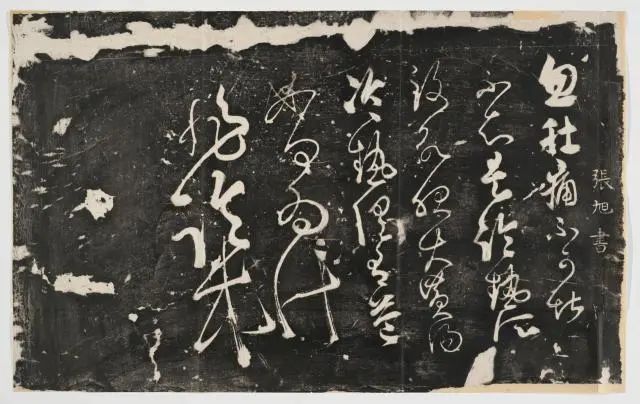

《古诗四帖》

书法史上对此的解读,是释为张旭狂态可掬,散发濡墨,以头发为笔而作大草书。虽然这样的解读深得人心,脍炙人口,已或固定的传统认知。但仔细想想,好像又不太有确定把握。比如,“呼叫狂走”之后,“乃下笔”,证明是有笔的,而不是头发代笔。又“以头濡墨而书”,是“以头”而不是“以发”。在古代,“头”与“发”是两个完全不同的名词,素不混淆。曹操征吕布时的“割发代首”,只是奸雄手段而已;但古人对头发的定义告诉我们,简单把“以头”等同于“以发”是危险的。即使在杜甫的诗句中,“挥毫落纸”之明确指是挥毛笔之“毫”,而不是冠首之“发”,也从一个侧面佐证了“以发濡墨”传说想象的甚不可靠——倘若是为了说明张旭的狂态如“三杯”“脱帽露顶”,那么如果真有“以发濡墨”的史实,杜甫吟诗时绝不会躲避绕开这样宝贵的、不可有再的形象内容的——满场飞舞、沾着浓墨的头发和摇晃节奏的头颈,这是何等不可思议的场景啊?

虽然“以头濡墨”作书的不可解也不可信,但在颠狂状态下的头发面容髭鬚眉目甚至衣袍袖履,在书写过程中因墨汁四溅而“濡墨”即沾满了墨,这却是完全有可能的。杜甫《饮中八仙歌》的具体场景是在酒肆。古人酒肆粉墙上最宜题壁作大草“壁书”;若发挥想象力,真要虚构一下当时场景,那么我不妨大胆推测一下:既然已有“张旭三杯草圣传”三杯之酒作为热身,在酒肆粉墙上“满壁纵横千万字”(怀素狂草之态)乃是十分合理,这样“以头濡墨”沾染墨汁于冠首衣袖也就十分正常了。

《古诗四帖》局部

传世《古诗四帖》是解说张旭“挥毫落纸如云烟”的最佳例证。在这件长卷中,粗砺而不驯服的线条龙腾虎跃、飞沙走石、天旋地转、奔蛇走虺,在一个运动的过程中,一气呵成,把书法的文字空间作了最出人意料的、最“疯狂”的变化处理,与后汉张芝草书,与西晋陆机草书、东晋王献之草书,直到初唐的孙过庭贺知章草书相比,完全是一种崭新的印象和图式形态。如果说与陆机、与孙过庭贺知章比,还有个章草与小草之不同于大草狂草的问题,但与王献之、与同为唐代的大草书家相比,张旭之颠和他的“脱帽露顶”“以头濡墨”的尊容,显然是代表了一个草书有史以来未曾有过的新时代的。只有谈到“颠张醉素”,僧怀素方能与他并驾齐驱、异质同美。但就书法本身而言,怀素《自叙帖》字法结构鬼神莫测惊天动地,却还是在一个线条美的常态运行中;而张旭《古诗四帖》则并线条之美亦打破,在正常用笔系统之外再加上的那种蹭、擦、拖、抵、旋、磨的令人眼花辽乱的技术手段与笔法,竟是从汉代张芝以来就没有过。

玄宗时期,有三绝:李白歌诗、裴旻剑舞、张旭草书。又有五圣:草圣张旭、画圣吴道子、茶圣陆羽、诗圣杜甫、剑圣裴旻。其中唯张旭、裴旻是双出,这一事实至少表明,张旭狂草在当时的确是个“角儿”。不仅仅在专业文艺圈里是又圣又绝,在社会传播方面,也是超一流的大牌“网红”。“三绝”“五圣”,是表明“张旭三杯草圣传”的专业高度;而社会传播层面上的“网红”,则大约是“脱帽露顶王公前”的怪诞甚至会被指责为失仪少礼的人物外观形象、和“挥毫落纸如云烟”的出神入化、凡人所不及的技巧行为。舍张旭之外,无人有此“尊容”,也无人有此“云烟”式的放诞。

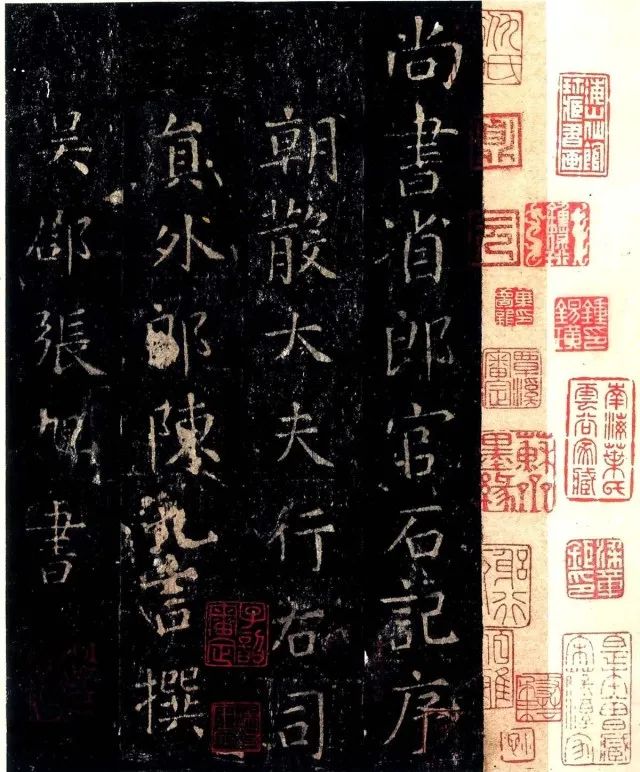

《肚痛帖》

除了墨迹之外,张旭另有《肚痛帖》刻帖,同样是恣肆不可一世。嘉祜三年1058摹刻上石,明代重刻,全帖六行30字。今存西安碑林。

[下篇]

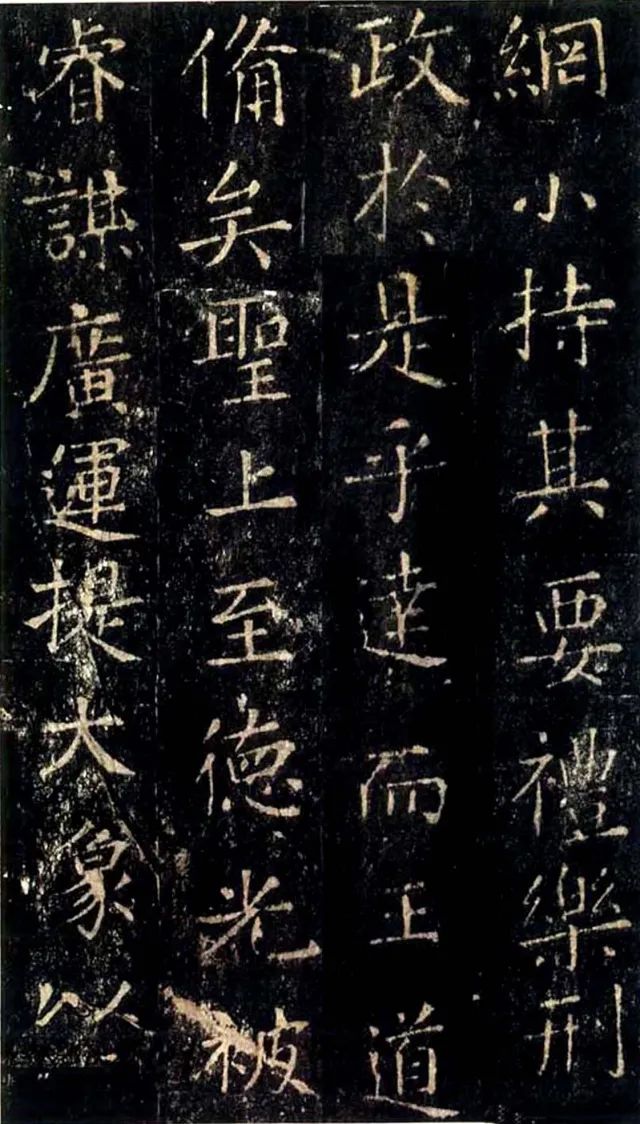

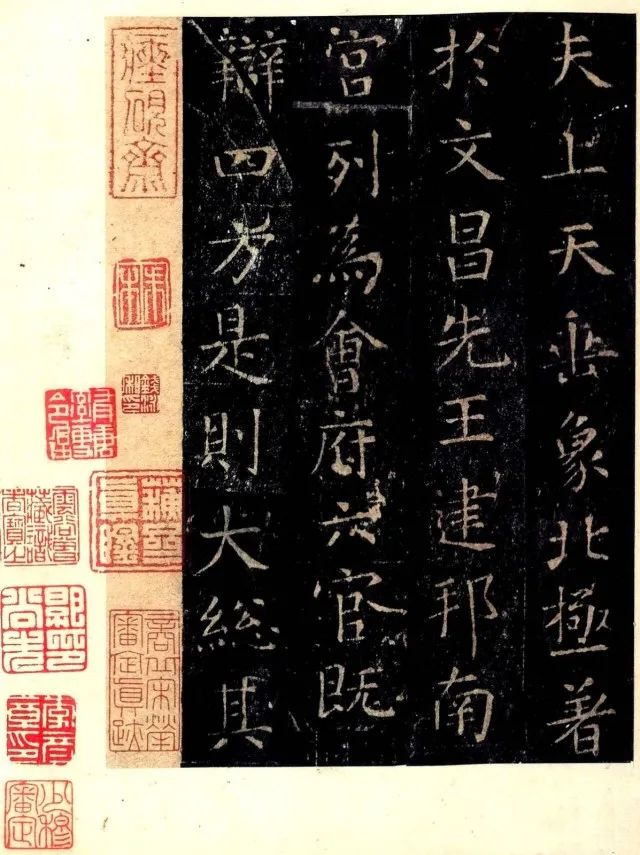

张旭的“人设”是颠狂的草圣,无论是传世《古诗四帖》还是杜甫的《酒中八仙歌》;还是《新唐书·张旭传》的史家记事,都向我们后世反复提示、证明了这一点。但正是因为有这样的预期,当我们再看到张旭传世名作竟然还有一件《郎官石柱记》楷法端严、一丝不苟之时,恐怕很少有人不产生怀疑:这是张旭写的吗?或这是同一个张旭吗?莫不是此张旭非彼张旭乎?

尽管我们绞尽脑汁也找不出否定的证据,但还是震惊于狂放的“草圣”张旭竟有如此功力深厚的正楷,作为一种现象,它令我们匪夷所思出乎想象。当然,其理由只能是一个:张旭个人无所不能的才华和社会对新旧事物的兼容接纳能力。

首先,是唐代社会已然制度化的“以书取士”。诠选各级官员,有四大标准。身、言、书、判。“身”指相貌堂堂,“言”指口才辞令,“书”指字书端严,“判”指公案判词。其中文字书写要求“楷法遒美”,以官楷为宗,尤其是中下级官员诠试考察,先试“观其书判”(笔试),合格后再试“察其身言”(面试)。张旭既入仕为官,从常熟县尉到左率府长史金吾长史,当然也必会经过这一阶段。在这个阶段,以头濡墨脱帽露顶的放肆,在一个低阶官吏来看是不可想象;而端楷工书,则是符合身份的。以此看张旭竟有《郎官石柱记》的法度精严无懈可击,不将之混淆于大笔狂草恣肆,使我们清醒地认识到书法史上应该还有另一个张旭,这是客观理性的态度。

《郎官石柱记》局部

事实上,狂草大墨是非常态,唯张旭才有的特例,而端楷严整的《郎官石柱记》,是张旭作为一个书法家的常态。不但初唐欧虞褚薛,盛唐到中唐的颜真卿徐浩李邕柳公权,这些还都是书坛上的各家大师;即使是一般书佐书吏书史,六部楷书手、和各级官府衙门的誊抄公文的专职书手,也都会有一手规行矩步的工楷手艺。可能水平有高下,但肯定是同一种格式也是同一种标准。在这方面,张旭的水平、欧虞褚薛的水平与六部楷书手以及州县衙门书手,还有希望进入仕途将要接受“身言书判”考试的青年学子,他们应该都是同行同道同仁。这一点,只要看一下河南洛阳“千唐志斋”那些多达数千方的海量唐墓志的高超楷法水平,即知端倪。

这样,我们从张旭既有狂草又有端楷,既脱帽露顶落纸云烟又端严恭谨不茍言笑中忽然悟到:唐人书法,擅工楷是根基,只要是读书人入仕途,必须人人都会。而嗜狂草(包括尺牍行札)则是每个人自身的艺术修为和造化。判断一个书家够不够名家大师水平,不用看楷书,因为除贩夫走卒之外,识文断字者人人都会,但却要看行札狂草。这是一种“双栖”型的书法观。碑版铭石之书、之与信手拈来的墨迹手稿;端正的工稳正楷书,和舒卷自如的行狎书;是一个入仕之人必须兼备的书写兼书法的双擅本领。不双擅,不足以名世也。

《郎官石柱记》局部

这是一种当时社会独有的、普遍开放的书法观。唐以前的魏晋没有,唐以后的宋元也难成风气。唐以前没有成熟的、被潘伯鹰先生定为“铜墙铁壁”的唐楷;唐以后虽有蔡襄赵孟頫的个别例子,但大抵是习惯于手写体行书,个性风格都极强烈,但论端楷,无论苏黄米薛,都还差一口气。

而在唐代,作为碑版铭石书这一出发点,验其双擅,欧阳询有《九成宫》,也有《梦奠帖》;虞世南有《孔子庙堂碑》,也有《汝南公主墓志》;褚遂良有《雁塔圣教序》,也有《褚摹兰亭》;至于盛唐颜真卿,楷书从《多宝塔》《麻姑仙坛记》《颜家庙碑》开始,不下数十种种,但也有《祭侄稿》《刘中使帖》;柳公权有《神策军碑》《玄秘塔》,也有《蒙诏帖》;以他们作为背景,再来看张旭有狂草《古诗四帖》《肚痛帖》,也有工楷典范《郎官石柱记》,就不再觉得奇怪了。只不过,前述唐楷名家,我们习惯上是先从楷法再看到行草,楷主而草次;而对张旭,则是取反向,从狂草看到正楷。“双擅”自无异辞,但评价判断的出发点和比较基准,却倒了个个儿。

《郎官石柱记》局部

才子狂士张旭,更有诗篇传世。《全唐诗》共收六首:目录为《清溪泛舟》《春草》《柳》《桃花溪》《春游值雨》《山中留客》。我最喜七绝《山中留客》:

山光物态弄春晖,莫为轻阴便拟归。

纵使晴明无雨色,入云深处亦沾衣。

明快清新,有不可再得之神韵。即使置于唐人七绝之冠,亦不为过。但张旭最驰名天下的,却是《桃花溪》:

隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。

桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。

清人蘅塘退士孙洙选《唐诗三百首》,有评曰:“四句抵得上一篇《桃花源记》”,信然。