洪厚甜 | 从厨师“逆袭”到书法家

2020-03-09 15:53:07 来源: 点击:

洪厚甜,顶门无发,额头显得奇大。

厚甜嘴巴小,说出的话,耐人品味。

厚甜身材厚实,背有些弓,像只古猿。

做厨师时,他能兼味;临池作书,于真草篆隶行,他同样善于兼味。

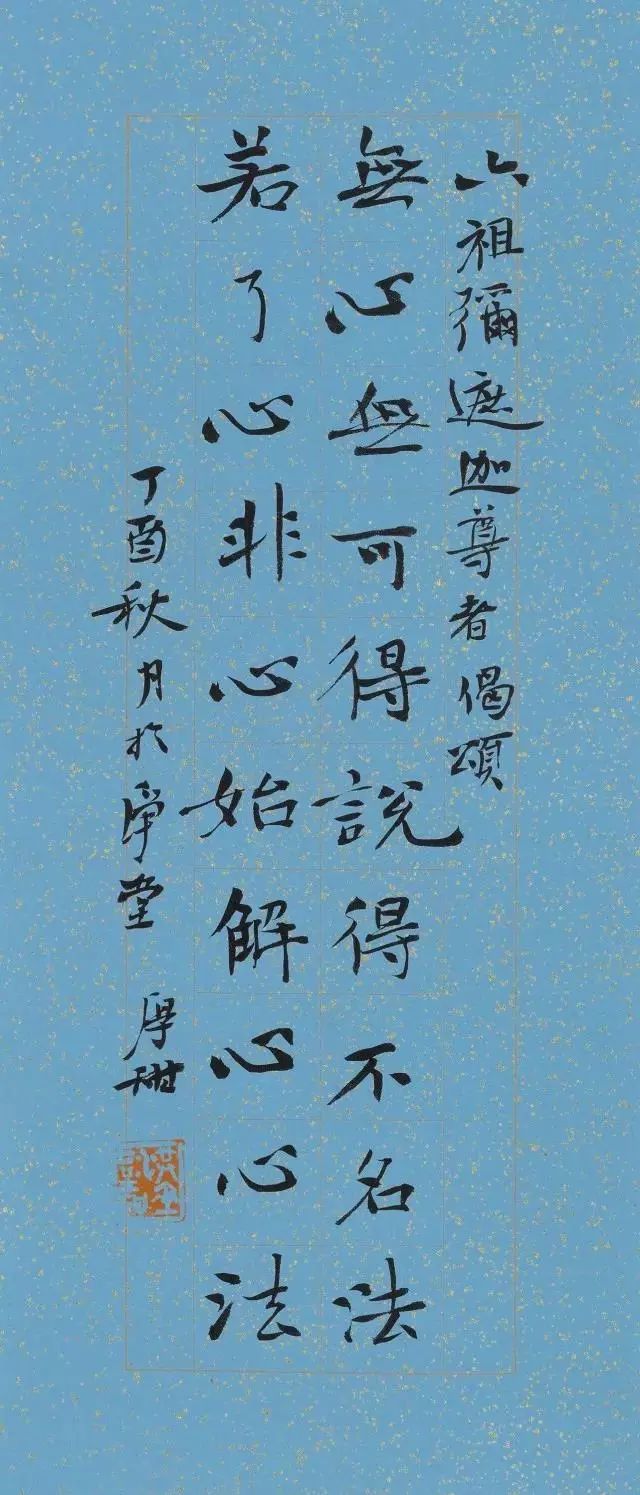

这一纸禅心,如藕中藏丝,其来有自啊!

眼前坐着书法家洪厚甜。

他顶门无发,额头显得奇大。据相书说,前额敞亮,主聪明。说话到激动处,他喜欢上扬眉毛,瞪大眼睛。眉眼间距离大,主个性。他鼻根凹陷,显得鼻子在脸上耸如孤岛。这就注定父辈祖辈的福气荫佑不到他,今生的一切,要靠他自己创造。

果然,他说,往上数三代,家里没有一个读书人。

做理发师的父亲静脉曲张,无法站立。十七岁那年,洪厚甜接受命运的安排,放下书包,到饮食公司学做厨师,养家糊口。三年之间,他从刷盘子洗碗的学徒,变身为围着炉灶周旋的川菜高手。虽说他“卯年生卯时,主文昌人命”,但锅碗盘勺与笔墨纸砚,却如秋雨春风,搭不上界。

亚里士多德说:“给我一个支点,我就能撬动地球。”以书法为支点,洪厚甜没去撬动地球,却撬动了自己的命运。对于书法,他深怀感恩,“在中国书法史上,有没有洪厚甜,没有多大区别。对于我来说,如果没有书法,命运会截然不同。”

三十年过去,昔日伙伴大多还在炉灶间忙碌,执管濡墨的他,却在一点一划间,深深体会着书法艺术的堂奥。从厨师到书法家,菜勺到毛笔,跨界之大,匪夷所思。在梦想与现实的人间剧场上,厚甜成功地实现了“穿越”。雨果说:“即便命运递过来一只酸柠檬,也要想办法把它榨成带甜味的柠檬汁。”做过厨师的他,榨汁技术着实了得。

厚甜嘴巴小,说出的话,耐人品味,“学书莫求速成,一根火柴就能点响的,只有爆竹”、“写字不能故作姿态、‘挤眉弄眼’,否则敲一辈子鼓,都听不到鼓响”、“艺术是面镜子,人照镜子,是为了看清自己,不是为了看镜子”、“想到高处去,没有梯子不行,有梯子不爬也不行,书理通禅,得‘应无所住’、“写字的时候要忘掉书体,就像人会忘掉呼吸一样。执著书体,会在前进的道路上筑起一道道墙”、“不能只写一种书体,只写一种书体的人容易成为‘祥林嫂’”......这些话,不离“本分事”(书法),不离“平常心”(生活)。

凡满意的书作,他大多钤上“多言少味”印。对坐饮茶的整个下午,他主说我主听,言多味重,其中禅意,如《心经》云:“不增不减”。

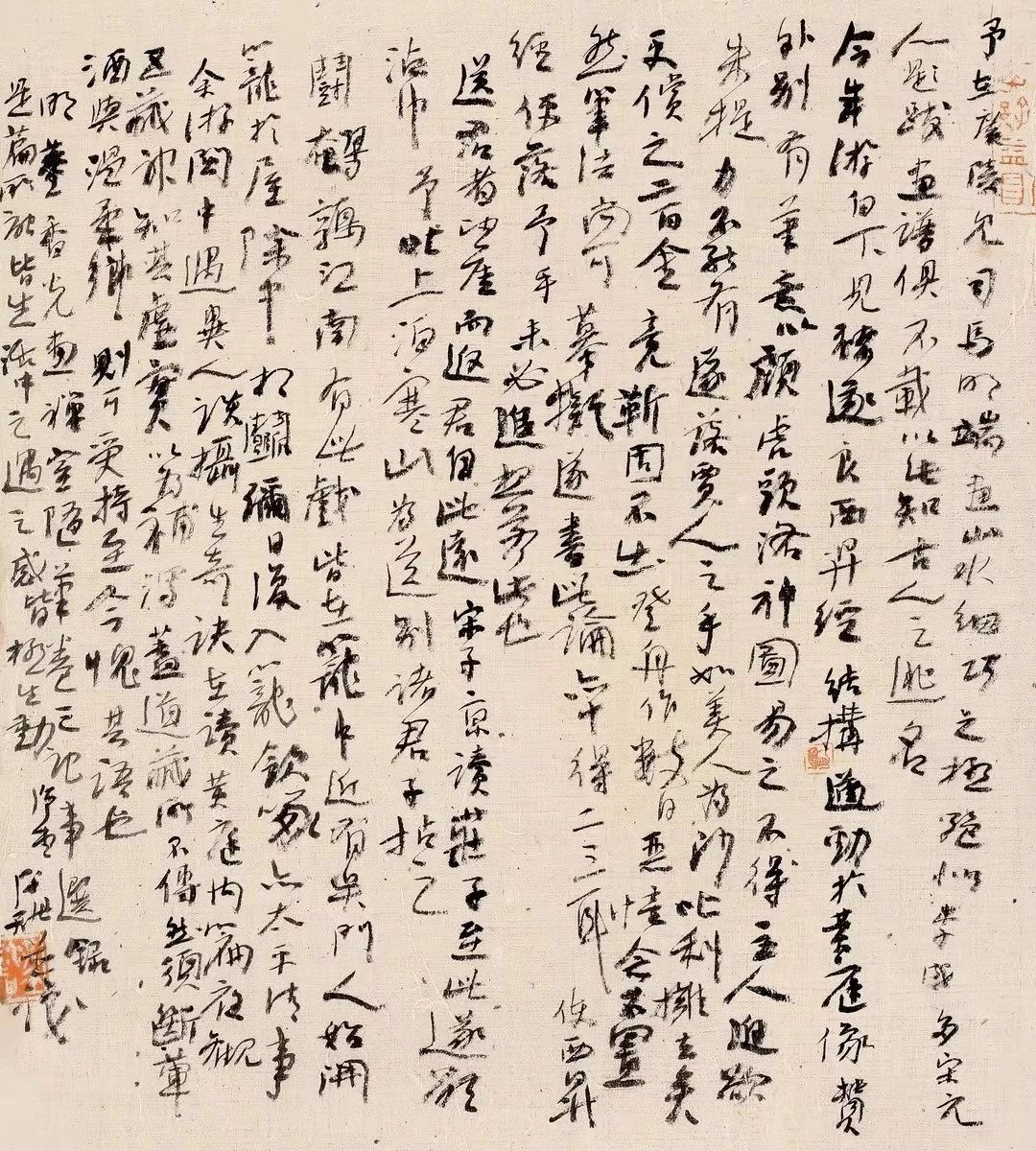

听厚甜摆龙门阵,简直是在听一堂喷珠湫玉的书法课。在我对书法的有限认知中,楷书是其他书体的基础。厚甜说,这纯属认知上的误区,“其他书体都有外在的炫耀,行草书依靠节奏感,篆隶书依靠整体感。而楷书如老僧诵经的木鱼声,在舒缓中,超越了一切依附。”继而,他以自己的创作为径,导引我领略书境之妙,透过格局、造境、技法三个窗子,窥探书法世界的瑰丽与雄奇。厚甜出入于楷法,又醉心于“二王”的逸韵、秦汉的大度,兼味的他一直在摸索通往书法“大同社会”的道路。

言论之间,奇峰迭出。厚甜说:“经典的碑帖,类似于乐谱,书法家是演奏家。乐谱和音乐是不能划等号的。乐谱无生命,演奏家要在演奏时赋予它生命,让它在音乐声中醒过来。同样的道理,支撑我线条的,不仅仅是书写的技术,更多的是我对世界的理解、我的审美、我的情感,基至我的生命。”

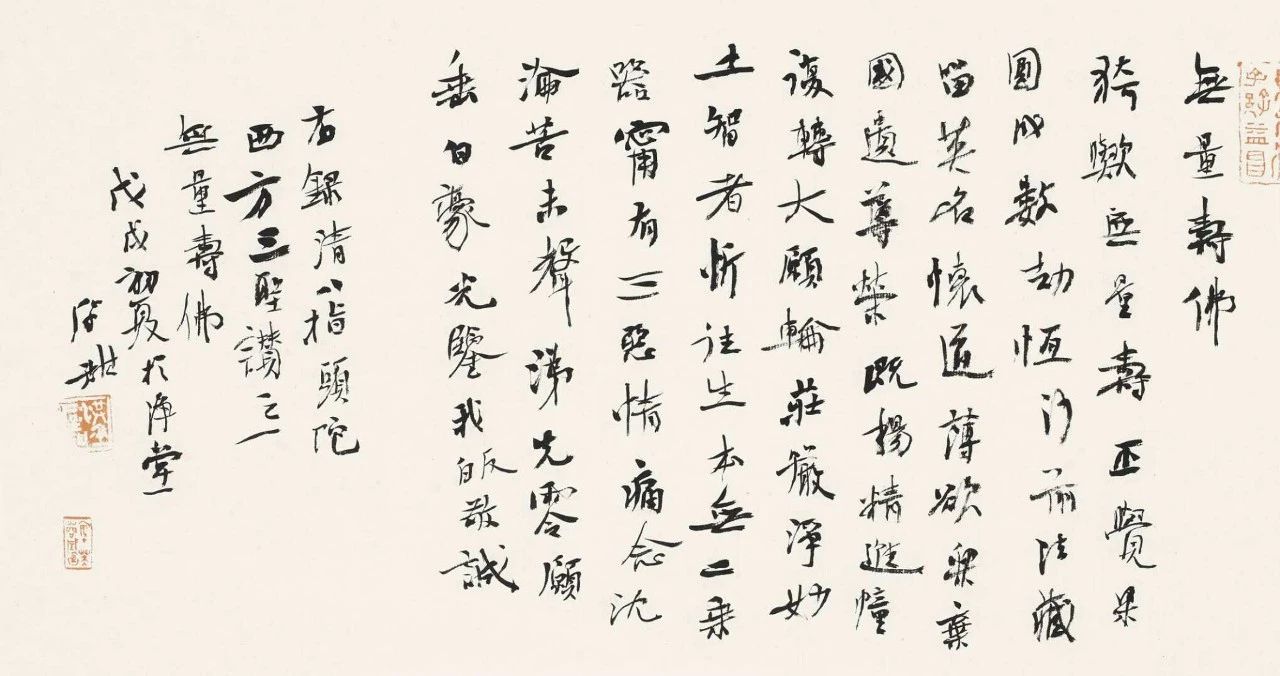

他深入禅境,体会到“禅如空气,人无时无刻不被其滋养,而不自知”。于书法,也豁然贯通,喝茶聊天、待人接物或放眼山水,不异于用笔的轻重、提按、迟速与避让,甚至“当风吹过,也有书法在里面”。

厚甜勾勒的书境,让我心生向往,于是想看他如何写字。他信手拈起一管长毫。对笔墨纸,这不加拣择的姿态,让我联想到弘一法师。云水行脚中,法师并未携带纸笔。遇人来求墨宝,法师均随缘书写。纸笔虽异,出自法师之手的字,既如孤峰独坐,天高云淡,又似清荷出水,不蔓不枝。

他以水润笔,又在水盂边沥水,然后,以笔舐墨。落笔时,他毫不迟疑,至忘掉了笔的利钝、纸的精粗。厚甜写下“阿弥陀佛”四个大字,仅蘸了一笔墨。书写中,他随顺纸性,调整笔触,墨迹由浓而淡、由漫漶而飞白,一时之书得一时之妙,一纸空灵现一纸禅心。

驻笔,他看了一会儿。“有人写字,总是胸有成竹,我做不到。书法有无法预知的美,就像人打喷嚏,次次不同。每次落笔,都是心与世界的沟通。”

“书法的最高境界是什么?”

“不知道。”

“你怎么会不知道?”

“这就跟问我明天会遇到谁一样,我怎么知道?书法的最高境界,我从来没有到过,所以不知道。”

厚甜机锋猛利,是书家中的禅者。

在书案前,看厚甜侧影,他耳朵不大,状如元宝,耳洞口,有数根倔强的耳毛,像哨兵一样耸立着,想来既为他阻拦是非之言,又示他有寿者之相。这预示着厚甜必定“后甜”,将“人书俱老”,愈老愈丰。

厚甜身材厚实,背有些弓,像只古猿。这让我想到他的老乡、大艺术家张大千。传说,张大千为黑猿转世,于此说,大千居士无辩。厚甜是否也是?我问他:“有没有人说你骨格清奇?”他呵呵笑起来,“是不是说我长得丑?”

我笑着摇头,“你知道唐代的贯休和他的十六罗汉吧?”据《益州名画录》记载,贯休“画罗汉十六帧,庞眉大目者,朵颐隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲尽其态。或问之,云:‘休自梦中所睹尔’”。另据《宣和书谱》载,贯休“丹青之习,皆怪古不媚,作十六大阿罗汉,笔法略无蹈袭世俗笔墨畦畛,中写己状眉目,亦非人间所有近似者”。眼前的厚甜,天生罗汉相。他生有佛缘,其出生地四川什邡,是大禅师马祖道一故里。幼年,他经常到马祖道场罗汉寺玩耍。

向晚时分,唐山数友来京过访。因厚甜客榻华侨大厦,大家便到美术馆东街三联书店对面的家乡小菜馆,吃川渝风味。见菜单上有京酱肉丝,我悄悄点下,请厚甜尝尝北京风味。菜上桌,他告诉我:“这是我做厨师时学做的第一道菜。”

这貌似偶然的巧合,细想,又隐藏着必然。做厨师时,他能兼味临池作书,于真草篆隶行,他同样善于兼味。这一纸禅心,如藕中藏丝,其来有自啊!

兼味

文/马明博