究竟什么是“一笔书”?为何历代书家都在探究?

2020-03-07 16:19:08 来源: 点击:

中国最早的文字就具有美的性质。书法创造伊始,就在实用之外,同时走上艺术美的方向,使中国书法不象其它民族的文字,停留在作为符号的阶段,而成为表达民族美感的工具。

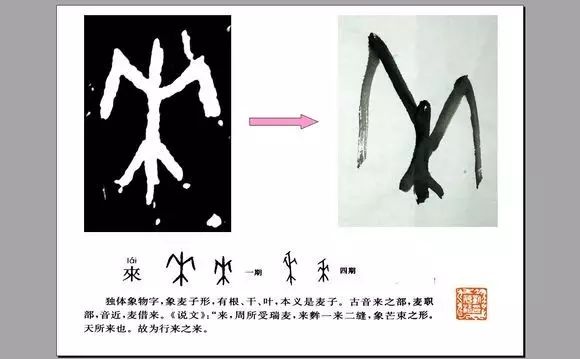

甲骨文“来”

书法的美,关于用笔的技术就不讲了,我只谈谈用笔的美学思想。

用笔有中锋、侧锋、藏锋、出锋,方笔,圆笔、轻重、疾徐等等区别,皆所以运用单纯的点画而成其变化,来表现丰富的内心情感和世界诸形相,象音乐运用少数的乐音,依据和声、节奏与旋律的规律,构成千万乐曲一样。

但宋朝大批评家董逌在《广川画跋》里说得好:“且观天地生物,特一气运化尔,其功用秘移,与物有宜,莫知为之者,故能成于自然。”

他这话可以和罗丹所说的“一个规定的线通贯着大宇宙而赋予了一切被创造物,他们在它里面运行着,而自觉着自由自在”相印证。

所以,千笔万笔,统于一笔,正是这一笔的运化尔!

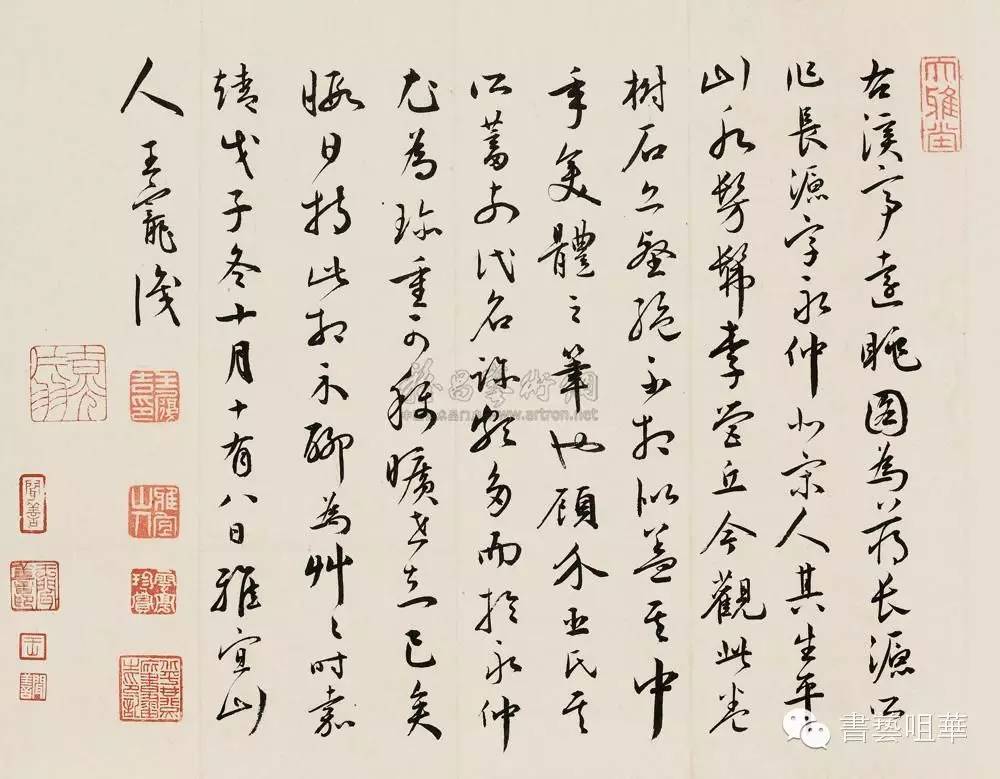

罗丹在万千雕塑的形象里见到这一条贯注于一切中的“线”,中国画家在万千绘画的形象中见到这一笔画,而大书家却是运此一笔以构成万千的艺术形象,这就是中国历代丰富的书法。

唐朝伟大的批评家和画史的创作者张彦远,在《历代名画记》里论顾、陆、张、吴诸大画家的用笔时说:

张彦远谈到书画法的用笔时,特别指出这“一笔而成,气脉通贯”,和罗丹所指出的通贯宇宙的一根线,一千年间,东西艺人,遥遥相印。

可见,中国书画家运用这“一笔”的点画,创造中国特有的丰富的艺术形象,是有它的艺术原理上的根据的。

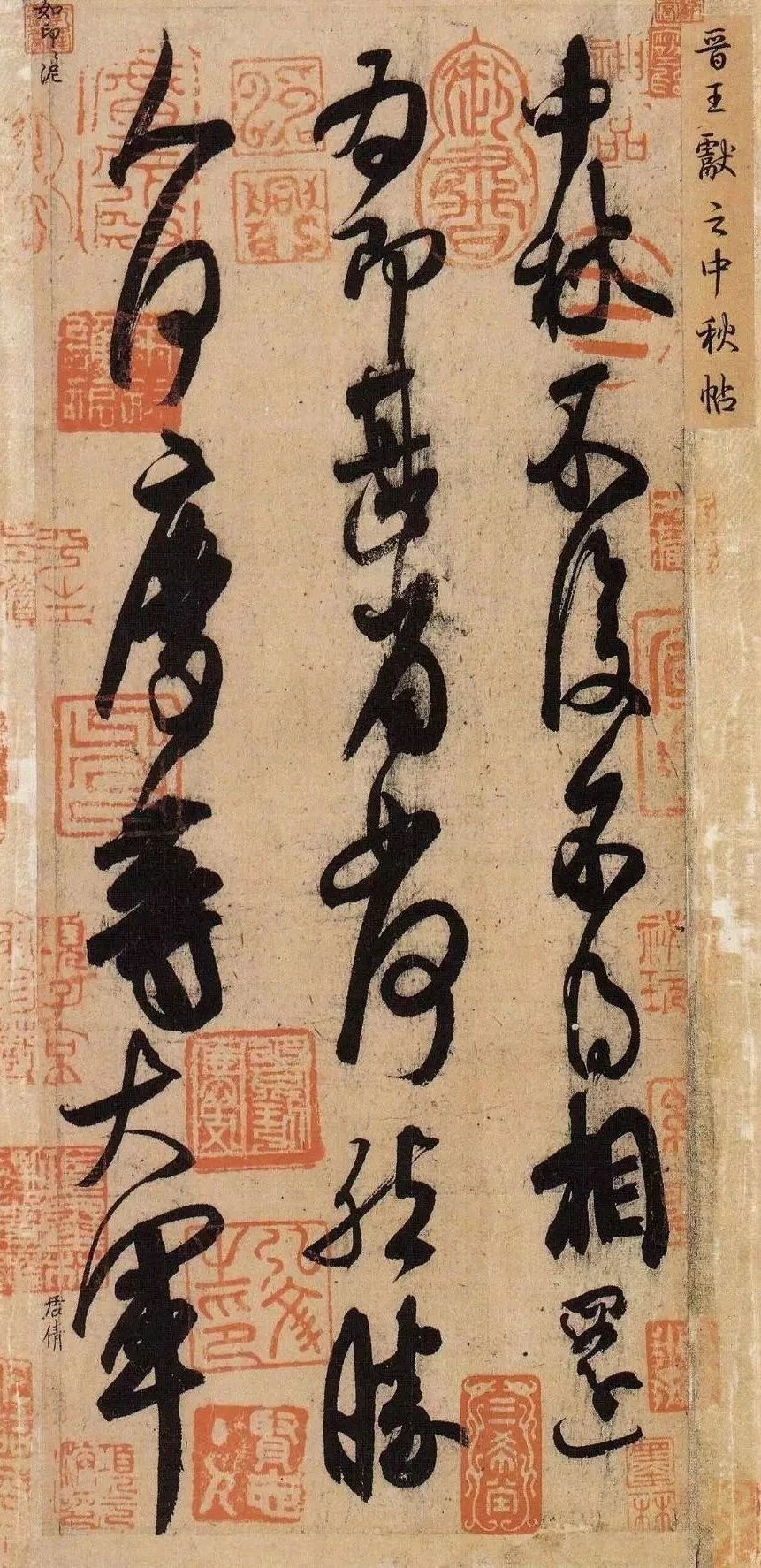

但这里所说的一笔书、一笔画,并不真是一条不断的线纹,象宋人郭若虚在《图画见闻志》里所记述的戚文秀画水图里那样“图中有一笔长五丈……自边际起,通贯于波浪之间,与众毫不失次序,超腾回折,实逾五丈矣”,而是象郭若虚所要说明的“王献之能为一笔书,陆探微能为一笔画,无适(并不是)一篇之文,一物之像而能一笔可就也。乃是自始及终,笔有朝揖,连绵相属,气脉不断”。

这才是一笔画、一笔书的正确的定义。

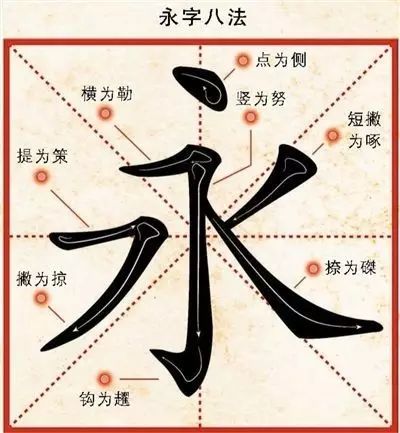

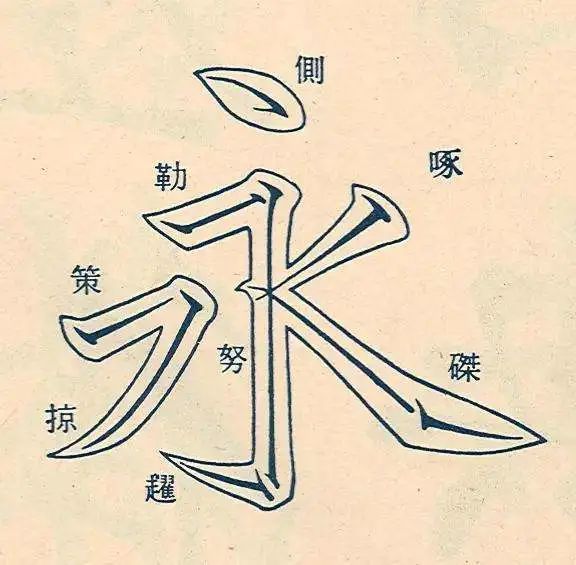

所以,古人所传的“永字八法”,用笔为八而一气呵成、血脉不断,构成一个有骨有肉有筋有血的字体,表现一个生命单位,成功一个艺术境界。

用笔怎样能够表现骨、肉、筋、血来,成为艺术境界呢?

三国时魏国大书家钟繇说道:“笔迹者界也,流美者人也,……见万象皆类之。”笔蘸墨画在纸帛上,留下了笔迹(点画),突破了空白,创始了形象。

石涛《画语录》第一章“一画章”里说得好:

从这一画之笔迹,流出万象之美,也就是人心内之美。没有人,就感不到这美,没有人,也画不出、表不出这美。

所以,锺繇说:“流美者人也。”

所以,罗丹说:“通贯大宇宙的一条线,万物在它里面感到自由自在,就不会产生出丑来。”

画家、书家、雕塑家创造了这条线(一画),使万象得以在自由自在的感觉里表现自己,这就是“美”!美是从“人”流出来的,又是万物形象里节奏旋律的体现。

所以,石涛又说:“夫画者从于心者也。山川人物之秀错,鸟兽草木之性情,池榭楼台之矩度,未能深入其理,曲尽其态,终未得一画之洪规也。行远登高,悉起肤寸,此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此,惟听人之握取之耳!”

所以,中国人这支笔,开始于一画,界破了虚空,留下了笔迹,既流出人心之美,也流出万象之美。

罗丹所说的这根通贯宇宙、遍及于万物的线,中国的先民极早就在书法里、在殷虚甲骨文、在商周钟鼎文、在汉隶八分、在晋唐的真行草书里,做出极丰盛的、创造性的反映了。

人类从思想上把握世界,必须接纳万象到概念的网里,纲举而后目张,物物明朗。中国人用笔写象世界,从一笔入手,但一笔画不能摄万象,须要变动而成八法,才能尽笔画的“势”,以反映物象里的“势”。

禁经云:“八法起于隶字之始,自崔(瑗)张(芝)锺(繇)王(羲之)传授所用,该于万字而为墨道之最。”又云:“昔逸少攻书多载,廿七年偏攻永字。以其备八法之势,能通一切字也。”

隋僧智永欲存王氏典型,以为百家法祖,故发其旨趣。智永的永字八法是:

八笔合成一个永字。

笔画的变形多端,在于反映生命的运动。这些生命运动在宇宙线里感得自由自在,呈“翩翩自得之状”,这就是美。

但这些笔画,由于悬腕中锋,运全身之力以赴之,笔迹落纸,一个点不是平铺的一个面,而是有深度的,它是螺旋运动的终点,显示着力量,跳进眼帘。

点,不称点而称为侧,是说它的“势”,左顾右瞰,欹侧不平。卫夫人笔阵图里说:“点如高峰坠石,磕磕然实如崩也。”这是何等石破天惊的力量。

一个横画本说是横,而称为勒,是说它的“势”,牵缰勒马,跃然纸上。

锺繇云:“笔迹者界也,流美者人也。”“美”就是势、是力、就是虎虎有生气的节奏。这里见到中国人的美学倾向于壮美,和谢赫的《画品录》里的见地相一致。

一笔而具八法,形成一字,一字就象一座建筑,有栋梁椽柱,有间架结构。

我们从古人论书法的结构美里也可以得到若干中国美学的范畴,这就可以拿来和西方美学里的诸范畴作比较研究,观其异同,以丰富世界的美学内容,这类工作尚有待我们开始来做。