张冰 | 清代幕府的访碑与拓碑

2020-01-16 11:18:00 来源: 点击:

金石拓片鉴藏的兴起与清代金石学的发展息息相关。明末清初便已经出现了学者、鉴藏家的访碑、拓碑活动。乾嘉之际,访碑、拓碑活动进一步深入,主要表现为以幕府为中心的群体性参与。

幕府制度肇自战国时代,盛行于汉唐,于宋元明三代略见衰退。清代的幕府活动很多,涉及军事、政务、经史、文事等等。其中,由于帝王力倡文事,干、嘉之际出现了一批以经史、文事为主业的幕府,一时间,幕府成为了贤能之士的荟萃之地。

当时,幕府的主要活动多集中于经史以及相关的金石学、小学,因幕主及幕宾的学术路径及好尚而呈现出不同的侧重。幕主的朋友和幕宾大多都兼通学术与文艺,他们相互影响,在致力经史、著书立说的同时,访碑、拓碑收集材料,游历名山大川,摩挲赏玩拓片,极大地推动了金石鉴藏与书法的发展,其中以朱筠、毕沅和阮元影响最着。

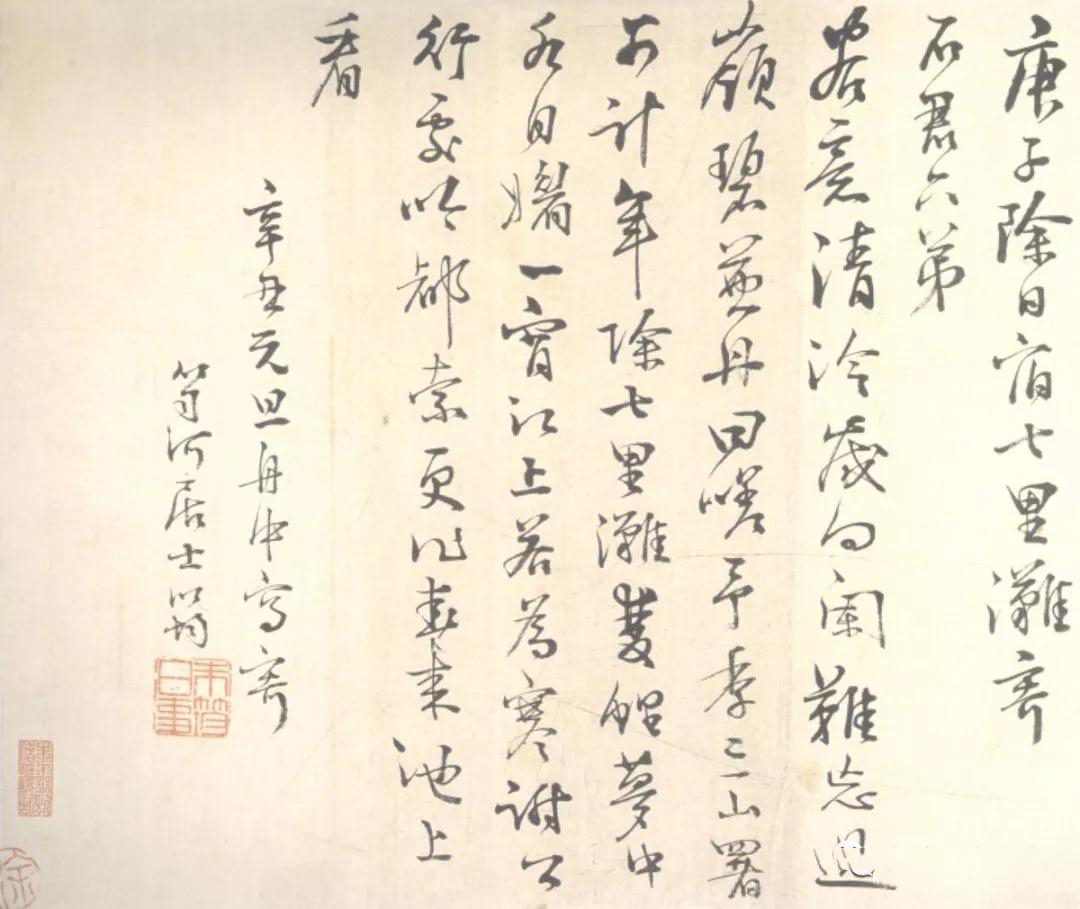

朱筠 行书诗册

朱筠(1729—1781)向来重视文字学,认为文字训诂是明经通史的基础。他在奏请开馆校书的折子中提出应专设图谱一门,将各省所存金石碑版一并拓取。此请得到了乾隆帝的认可并加以推行,四库馆开设之后,金石图谱悉在搜访之列。这对日后的访碑、拓碑风气产生了重大的推动作用。朱筠交友甚广,如王昶、翁方纲、黄易等皆精于金石鉴藏;其宾从之盛亦罕有匹敌者,他的幕府前后有北京、安徽两个阶段,尤其在安徽幕府中汇集了诸如王念孙、章学诚、黄景仁、戴震、汪中、洪亮吉等名士学者。藉由朱筠的学术导向,又有平日相互之间的熏染,一些幕宾的学术路径逐渐产生了变化,汪中、洪亮吉等皆转换思路,入手小学,他们后来对篆书的钻研与此有很大的关系。尽管没有成型的金石鉴藏著述,但是朱筠在清代金石学发展过程中所起的作用是不可磨灭的。

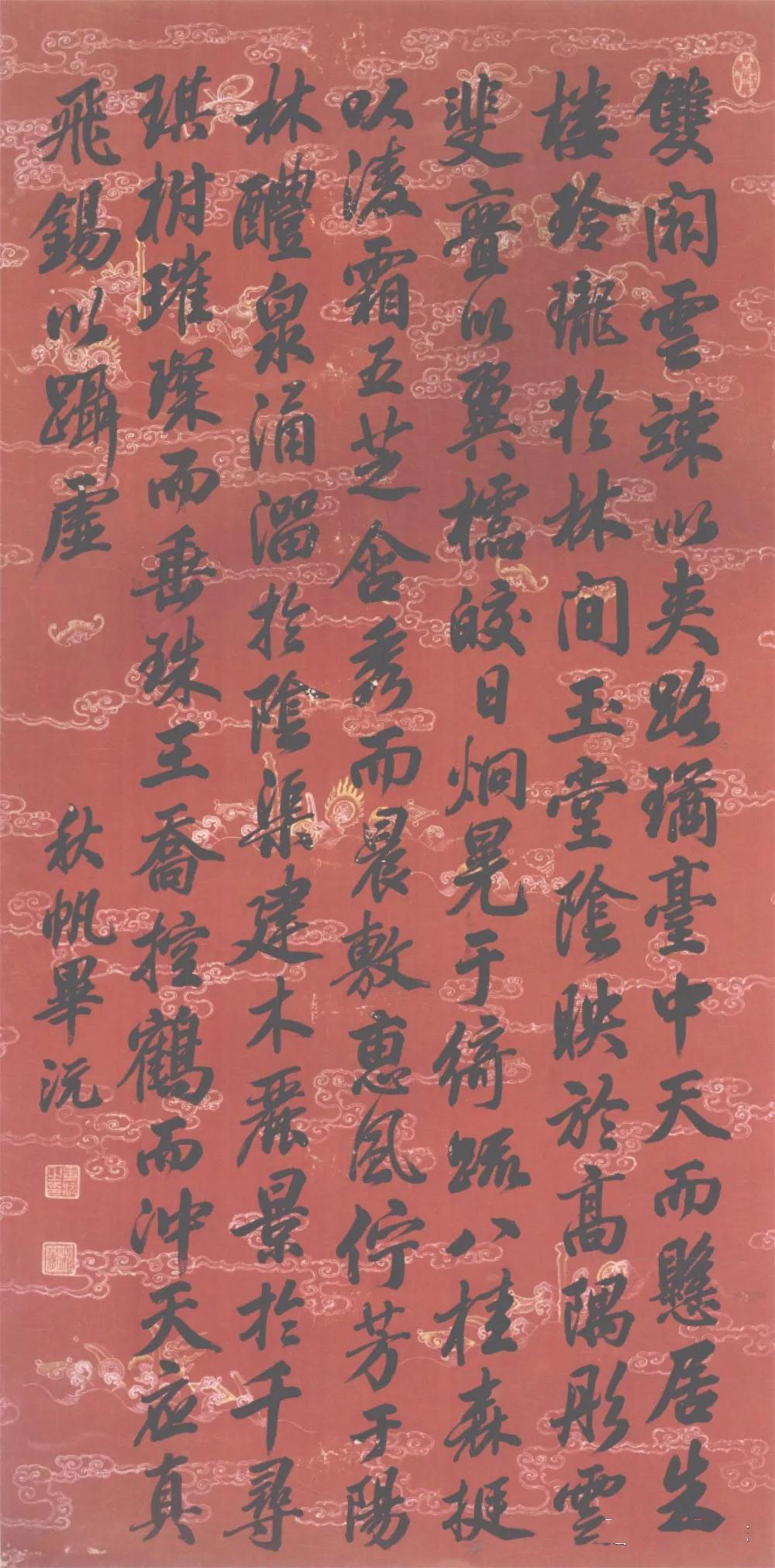

毕沅(1730—1797)是一位学者型官僚,亦笃好鉴藏,“独爱鉴别名人手迹,凡晋魏以来法书、名画、秘文、秘简暨金石之文,抉剔搜罗,吴下储藏家群推第一”。其所开幕府以其宦迹之变动共有陕西、河南、湖北三个阶段。毕沅于乾隆三十六年(1771)至四十九年(1784)之间任职于陕西,其间,开西安幕府,优厚的待遇以及关中地区富藏金石的地理优势吸引了一大批知名学者书家,如严长明、孙星衍、钱坫、洪亮吉、钱泳等先后入幕,规模不断壮大,遂有“江左人才半归幕府”之局。名士云集且各赋异禀,使得经史、金石、文字等各种学问可以相互交流补足,亦有大批能书善鉴之士相互影响,取长补短。他们常于府中谈论金石书画,造访名山巨川搜罗金石拓片,所编《关中金石记》是这一阶段金石学相关研究成果的集中展示,所谓“雍凉之奇秀,萃于是矣”,而且,毕沅等人的目光已不仅仅局限在金石碑版的文献价值上,开始扩展到从书法艺术的层面评论金石藏品。

毕沅 行书轴

在调任河南巡抚后,武亿等人又加入到毕沅幕中,并协助毕沅一同编纂《中州金石记》。河南的汉魏石刻资源相当丰富,幕中同好四处走访所得甚多,亦有幕宾家藏之物。除书法艺术层面的评析之外,毕沅在《中州金石记》中提出了一个重要的观点:“余尝论学书之法,临帖不如临碑。”他认为碑为古人亲自书丹摹刻,神采可得十之有九;而法帖在传承的过程中纸墨漫灭,又多贋本,是不足为据的。这种观点得到了幕宾钱泳的呼应:“至于各种法帖,大率皆由搨本贋本转转模勒,不特对照写照,且不知其所写何人,又乌能辨其面目、精神耶?吾故曰藏帖不如看碑,与其临帖之假精神,不如看碑之真面目。”这种对学书路径的思考一定是基于大量观摹金石拓片之上的,较之此前无疑是一种质的飞跃;这也表明金石学家逐渐将视阈扩展至书法研究之上,此于碑学理论体系之建立是一种重要的支持。

乾隆五十三年(1788)毕沅调任湖广总督后,其幕中又增加了江声、邓石如、汪中、段玉裁等好手。此间,毕沅请严观、马绍基等搜访湖北一带金石碑版,后成《湖北金石诗》一卷。名手钱泳将府中所藏法书墨迹如怀素《小草千字文》、徐浩《朱巨川告身卷》、赵孟頫《枯树赋》等摹刻上石,成《经训堂法帖》十二卷。此举亦时风之所及,更有毕沅本人对金石书画的兴致,也离不开幕中诸善书者的影响。乾隆六十年(1795),毕沅调任山东巡抚,与阮元(1764—1849)共同商定编纂《山左金石志》。在毕、阮二人以及众幕宾的共同努力之下,于嘉庆二年(1797)刊刻而成《山左金石志》二十四卷,集十一府两州之碑碣与毕、阮二人之私藏于一体,合衆人之精思考辨,综合了此前金石著述的体例优长,辅以配图,堪称集大成之作。

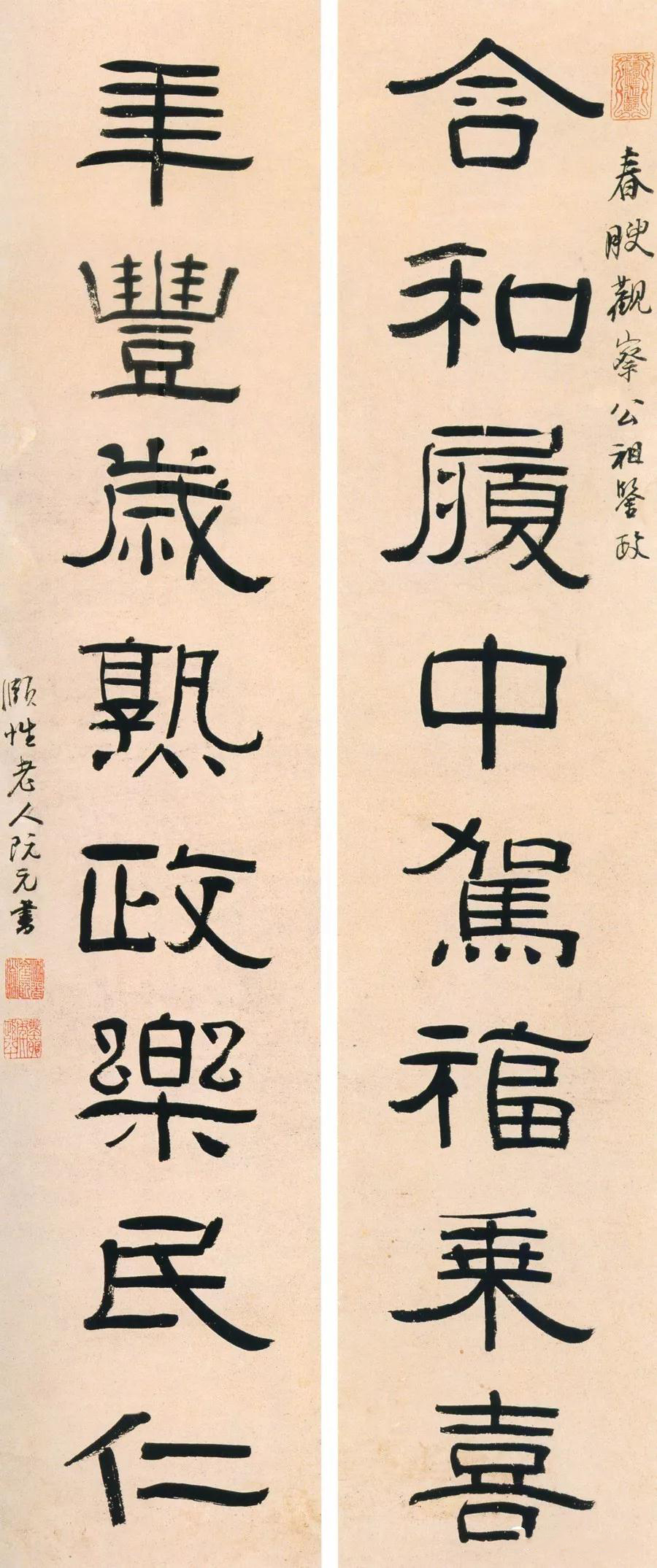

阮元的幕府历山东、浙江、广东和云南四个阶段,是当时最具文化影响力的幕府。随着文化影响力的不断扩大,先后有何元锡、武亿、段玉裁、焦循、王昶、孙星衍、黄易、钱坫、赵魏、朱爲弼等名士入幕。这样一个流动着的庞大文化圈子在阮元的主导下完成了很多金石学著述,除前述《山左金石志》外,还编纂有《两浙金石记》(十八卷)和《积古斋彝器款识》(十卷)。此外,爲了扩大经典石刻的文化效应,嘉庆十四年(1809),阮元先后将《天发神谶碑》旧拓本、《泰山残字》旧拓本、《华山庙碑》四明本摹刻上石,置于扬州北湖祠塾。嘉庆二年(1797)夏,又以天一阁藏《石鼓文》北宋拓本爲底,辅以明拓相参,推究字体,摹拟书意,刻为十石,置于杭州府学明伦堂壁间。后又摹刻十石置于扬州府学明伦堂壁间,观者云集,以为盛事。

阮元 隶书“含和年丰”八言联

以阮元为核心的交游圈堪称清代中晚期影响力最大的金石书画圈,几乎囊括了当时金石鉴藏和书法界一流的大家,其幕府内外的访碑、拓碑、编纂金石著述以及复制经典石刻等活动,在推动社会风气的同时有效地声援了其南北书派的论断,为碑学理论体系的建构奠定了坚实的基础。

幕府能够将诸多学问精深的名士聚集一处,可以更好地整合学术资源,进而形成合力,推出具有时代高度的学术成果,避免个体能力的缺陷。各幕宾之间亦取长补短,相互影响,在扩展眼界和影响的同时完善自我。更进一步,很多以文事为主业的幕府尤其注重教育影响,朱筠、毕沅、阮元等人皆有授业弘道之举;加之幕宾的流动性本来就很大,这两个因素对幕府文化影响力的扩散是无法估量的。以幕府为中心的群体性金石鉴藏活动在当时掀起了一股风潮,为碑学理论与实践层面的发展提供了巨大的学术支援。

清代碑学的延展是一个尚未理清的老问题,常常活跃在各种论著中的碑学倡兴代表(如阮元、包世臣、康有为等)往往以其高光的出场率无意中遮蔽了一些书家的探索与推动力。以书法鉴藏之视角观照,自明末清初始,关于金石碑版的研究、尝试、推广便开始深入在书史格局中的不同层面慢慢发酵。在这个漫长的发酵过程中,甚至皇宫大内也作出了相关回应。不同层级、背景的人都在经历着接受新事物并慢慢理解消化,也都作出了不同程度的反应。繁盛的金石碑版鉴藏与交易流通很大程度上推进了篆隶、北碑的社会接受,同时也为书家、论者进行精深地考辨探究提供了便利条件。如此,在多重维度的综合作用之下,“碑学”方得以延展开来,从而完美地融铸在清代书法的体系中。