陈振濂|鸿篇巨制与书法的《展厅文化》时代

2020-01-15 13:50:02 来源:书法报 点击:

陈振濂中国文联副主席、中国文艺评论家协会副主席、中国书协副主席、西泠印社副社长兼秘书长、浙江大学中国书画艺术与科技鉴定研究院院长、浙江大学中国艺术研究所所长、中国美院与浙江大学双博士生导师。

当我们逐渐清晰地认识到,当代中国书法通过四十年发展,已经义无反顾、无法回头又“无可救药”地大踏步迈向艺术的“展厅时代”,而不再自哀自怨地眷恋过去几千年的“书斋文化”。它告诉我们,历史的步伐无可阻挡。这是不以哪个人的个人好恶的意志为转移的。无论什么样的怀旧情绪,都可以保留并在个人书斋中仍然自娱自乐;但只要走出个人小圈子,你就会发现历史的大势所趋荡涤一切,它的力量足以裹挟任何人,个人渺小得根本无法对抗。而从一个“时代”理念出发进行分类,书斋是一个自给自足的小世界,它的中心是书法家自己,井底之蛙、唯我独尊,天马行空、自说自话。而“展厅文化”告诫我们的,是“以人民为中心”:走进展览馆的不分男女老幼、不分高低贵贱人人平等的干百观众,正是货真价实的“人民”—我们以“展厅文化来定义今天的书法,正是一种以公众、以人民为中心的选择。至于“书斋文化”,其实并没有消失,仍然存在于每一个书家创作个体之中,但它的观念立场转移是十分清晰的。与过去的旧观念对比:一、在展厅中,没有写字(写毛笔字)的地位,只有基于艺术书写又能创造“书法之美”价值的作品,才是合格的作品。二、同样在展厅中,再优秀的书法家,也只是一个创造者、提交者,但提交之后就与他本人无关,他肯定不是中心;而千百万素不相识的参观展览的公众(亦即是“人民”),才是每一次书法展览成败的决定者、中心和主角。

当代书法的“展厅时代“告诉我们,必须竭尽全力用最好的创作和奇思妙想,来满足、“讨好”观众这个作为中心的“人民”。说“讨好”当然是幽默,但必须尽量博取观众的首肯和赞叹,创造出让观众惊喜的崭新印象与审美感受,这却是硬道理。在古代,书法家是精神贵族,自命大师巨匠,傲视群氓众生;在今天,书法家是为社会大众提供优质的艺术审美服务。这就是倡导文艺创作“以人民为中心”思想的根本出发点。

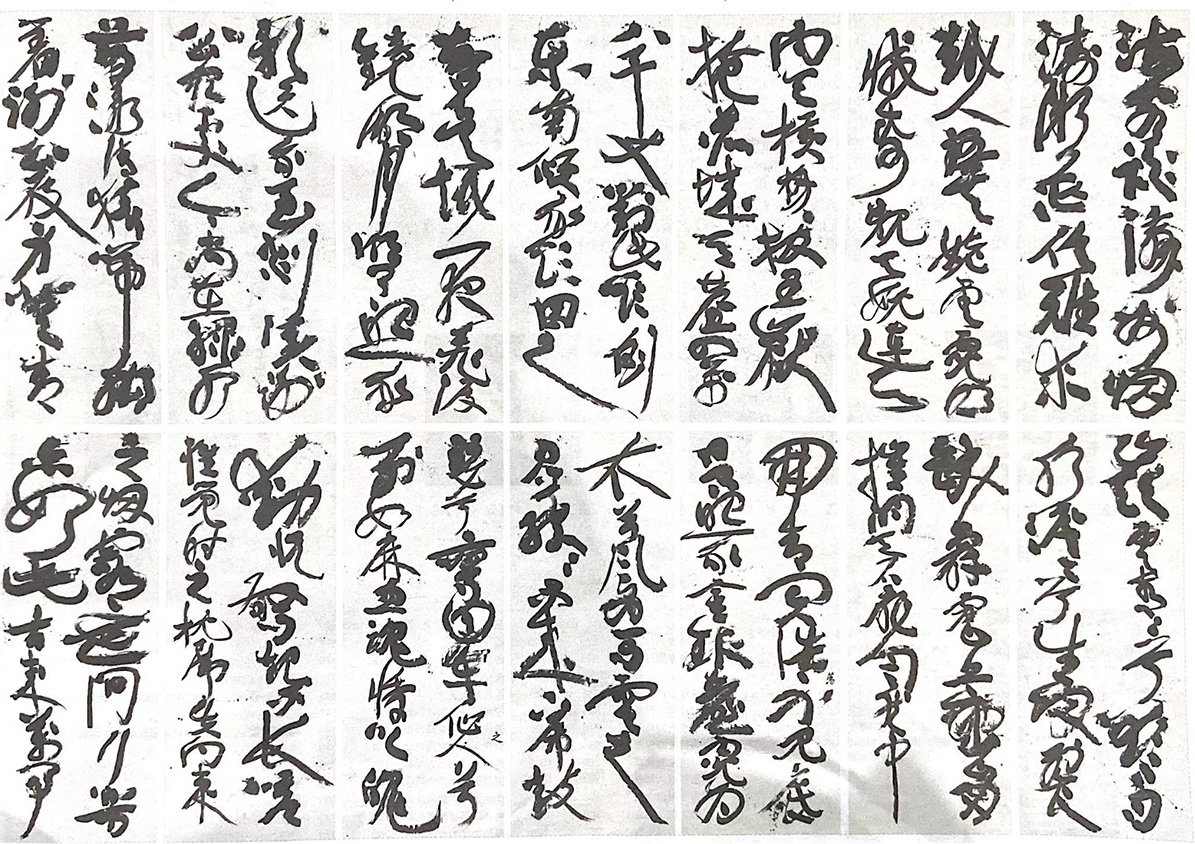

以此来看“鸿篇巨制”这个话题,我们首先要确定的是:书斋斗室,雅兴而已,无法承载“鸿篇巨制”的巨大尺寸与宏伟感觉;而写毛笔字,尺页、手卷、斗方、条幅,应用足矣,“鸿篇巨制”纯属画蛇添足的多余。但在个公共空间,在一个注重艺术创作表现力的美术馆展厅中,“鸿篇巨制”的铺天盖地、海雨天风,却足以震撼观众、引起审美激荡,它肯定不是个人心绪的悠闲风雅式浅斟低唱,而是一种超越庸常的审美情态的喷发与宣泄,是艺术爆发力张扬与挥舞的“颠峰”状态。在这方面,最典型的是唐代狂草僧怀素:“粉壁长廊数十间,兴来小豁胸中气。忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字。”

相对于案头小札手卷册页,古代书法史中的秦碣汉碑,是“刻壁书”;六朝至唐,多建寺庙道观,于是又有了“题壁书”;而明清连绵狂草大轴巨幛,是“悬壁书”。这三个“壁”,都不是后世的“书斋”所可涵括的。毋宁说,书斋文化传统只是中古以后宋元以下的近世传统;而“鸿篇巨制”所代表的,乃是秦汉唐的上古书法雄强传统。今人把满壁书法顶天立地作为时人别出心裁的“创新”和炫奇斗巧,还义正辞严、信誓旦旦地横加挞伐,实在是孤陋寡闻、不读书之过耳!

只要是超大尺幅、动辄丈六乃至高五六米而整墙整堵、满纸烟云者,当然就是“鸿篇巨制”的第一书法样板。当然,也有以寸楷长卷案上写几万字累积而成大制作,即小字密集积成厚册大幅者;但最典型的,还是以非常态的超大尺幅空间、超大的榜书大字、超大展壁展示为基准来定义“鸿篇巨制”。

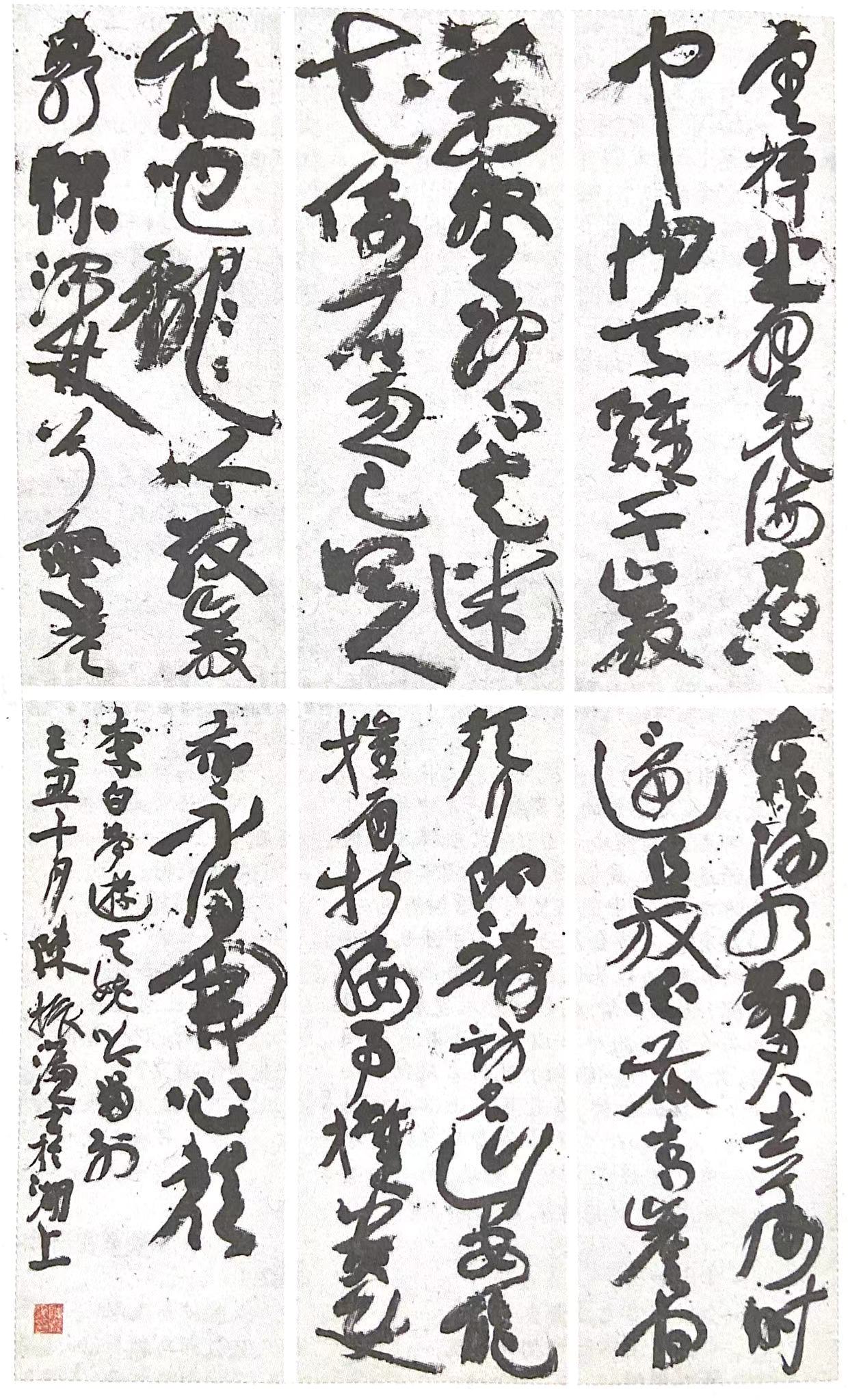

我在20多年前即世纪之交,为准备在中国美术馆举办的“意义追寻”个展,曾经以蹈险的科研精神,连续几年投入到这种有意“反常态”的大创作中,当时就起过一个题目,叫“榜书巨制”。在杭州也办过一个巨幅书法专题大展,出版过一部作品集图录,还把当时的创作心得和过程记录下来,写过一份长达两万言的《巨幅书法创作手记》(2009年),又专门撰写了一篇论文《近百年“榜书巨制”书法创作的发展》(2011年),二文均收入《创作是什么?一陈振濂书法创作思想档案》(杭州出版社,2012年)。因此,对我而言,这是一个老话题了。

在书斋里作书,尺幅以内的挥毫,一览无余,尽收眼底,掌控作品全局不难。但“鸿篇巨制”要上墙贴壁,空间巨大,比人还高三到五倍别说掌腕之间,就是站立的入所拥有的正常视线所及也相对局促狭窄,必须以想象力扩大补充之;倘 以写小字与平常书写方式应对,完全无法驾驭。这是个极端彻底的挑战。因此,每有创作“鸿篇巨制”的计划,我都把它看作是对“惯性书写”的否定与挑战。一超常放大,原有的书写惯性没有用武之地,不得不琢磨新的手法与能力,这对于我们早已熟视无睹的、懒惰的、千篇一律的“惯性书写”,的确是一剂特效良药。而写超大字所要调动的,远远不止是前人总结的在书斋里可以想象的运指、运腕、悬肘口诀而已。它是一个扩大无数倍的身形动作,牵涉到的有指、腕、肘、臂甚至腰、步。可以概括为运指、运腕、悬肘(这些是传统已有的),更有臂法、腰法甚至是步移之法(这却是传统写字和书斋书法的技法所没有的)。而在“鸿篇巨制”的创作过程中,因其尺幅空间巨大,后者比前者要重要得多,难度也大得多。

即使不考虑技法过程实施,只是着眼于在展厅里观众对作品的评价过程与方法论并追溯其规律,书法鸿篇巨制”作为“展厅文化”的一个必然结果,与过去的“书斋文化”评价方式也完全不同。过去我们看一件作品,因为是在案头和书斋小空间近距离细细品赏,因此是先从笔法的局部开始检验,再走向整体。亦即是1 “笔法”、2“字法”、3“章法”的顺序。但在观赏“鸿篇巨制"时,却是反过来从大到小,先远观气势大形,再近求 字法笔法细部。若不然,只注意点画局部,完全无法掌控纵横恣肆、铺天盖地的大效果,必难免“盲人摸象”之讥。亦即是说,用传统书斋视角习惯“包治百病”不思变革,一且进入宏大的展厅,再面对“鸿篇巨制”的大作品,若仍然斤斤计较于点画功力,失去对整个宏大视觉空间的把握,顾此失彼、捉襟见肘,一叶障目不见泰山,这样的观赏方式必然是失败的、不足取的。

陈振濂 行草李白《梦游天姥吟留别》二十条屏 450cm×180cm×20cm

这就是说,因为有了从写字到书法艺术的转型,有了从“书斋文化”到“展厅文化”的时代转型,有了从日常案头书写到艺术展览与题壁、悬壁书的观赏再到“鸿篇巨制”式的宏大表现,我们不但改造了书家的书法创作行为方式,还改造了观众的书法作品观赏方式。强调书法技巧施展过程的指、腕、肘、臂、腰、步六位一体协同发展,和关注书法作品审美观赏的先远观气势再近求笔法的重点次序而与旧习惯作反向展开,都表明了个严酷的事实:书法真的变了。面对“千年未有之大变局”(李鸿章语),若还是奉行鸵鸟政策,抱着一成不变的旧观念旧方法拒绝改革创新,那必然会渐渐蜕变为书法发展的绊脚石,迟早要被历史抛弃。而认清时势、梳理因果,冷静理性地分析判断、努力寻找书法在当下的发展进路,也必然成为今天书法界有识之士的正确选择。

当代书法创作“鸿篇巨制”话题的讨论,其实并不在于单纯尺寸大小的计较,而是在于一种书法观的时代变化。它是从本体论、方法论到价值观的全方位的转型创新,又是在“守正”前提之上的创新。过去没有这样的创作性话题,也没有“展厅文化”的时代语境,即使是刻壁书”“题壁书”“悬壁书”,也是出于今天的学术概括,而不是古代现成的话题。

与书斋斗方、册页、条幅、对联相比,“鸿篇巨制”或“榜书巨制”的讨论是略显突兀而许多人不关心的。更有人会带着过去“书斋文化”的偏见,情绪化地抵触和拒斥它,甚至认为它是一种哗众取宠的做秀。但我以为,坚持书法的科学探索精神,学问无禁区,会有同道不是为了哗众取宠而是出于真正的学理思考和实践探索,不避繁难,投身于此;我们应该以开放的心怀接受它、包容它追问它。

假借“鸿篇巨制”尺幅之大来吸引眼球的江湖习气现象,永远会有。但“道不同不相为谋”,既非同类,不必在意更不必理会乃至于为它义愤填膺。扎扎实实地做好研究、尝试、实验、倡导当代书法创作格局中“鸿篇巨制”创作本身的工作,才是根本。

谈到目前“鸿篇巨制”所面对的问题,主要是因为 这类超大型体量的书法创作还是一个相对新鲜的事物,尝试者不多,大都是个别有兴趣的书法家偶一为之,又缺乏成熟的理论支撑。已有的创作成果积累,普遍存在只顾大处着眼,追求气势大,但在技术含量方面,粗糙生硬、拖沓漫漶,大量的笔墨技巧和线条质量经不起推敲,败笔满纸、造型扭捏作态,作品虽表面虚张声势、鼓努为力,但外强中干,虽有意大声喧哗故作姿态,其实却表现出基本功的羸弱,是属于小字本身就写不好而以大字来唬人,欲造势而无气力者。因此,如果小字(正常书写)功力不够,万不要“以身试法”而暴露怯懦。看超大件作品,其实更要从精细化岀发,追究每一笔画的技术含量,防止因幅度过大无法驾驭控制用笔线条,导致顾此失彼而造成放大版的“任笔为体聚墨成形”,线条粗制滥造而字形张牙舞爪。

无论是册页小品或“鸿篇巨制”,作品质量都是第位的。尤其是超大型作品,更易出现疏漏,因此更须严格要求,要经得起反复检验。不必讳言,目前的“鸿篇巨制”创作,需要直面这方面的挑战,但坦率而言,整体水平很不乐观,需要我们正视之、反思之。

(2019年10月21日,为澳门回归祖国二十周年庆典事,率中国书协釆风团赴澳门,23日完稿于澳门励庭海景酒店577房)

图文源于《书法报》2020年第二期

图文源于《书法报》2020年第二期