略论书家的人品和书品——以赵孟頫和王铎为中心

2020-01-09 10:13:07 来源:书法报 点击:

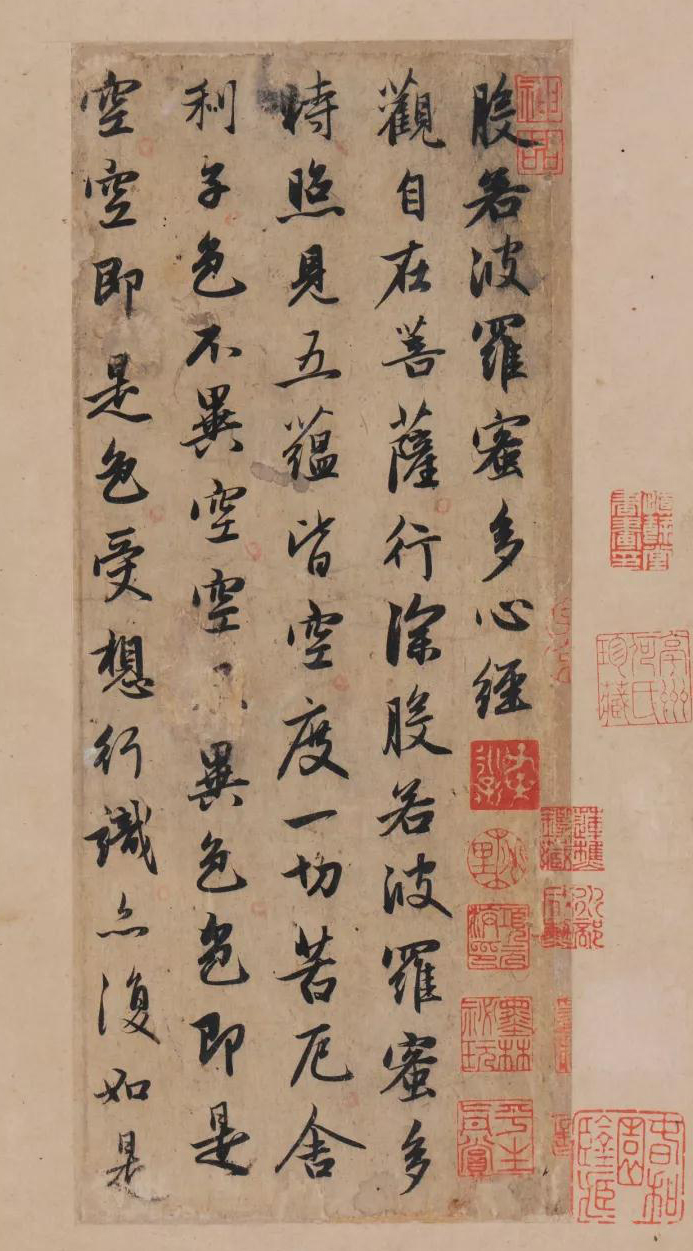

在中国书法史上,历来有“书品即人品”字如其人”之说。此说最早源于西汉文学家扬雄的名言:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”后世多有论述。王羲之说:“把笔抵锋,肇乎本性。”苏轼说:“人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也。言有辩讷,而君 子小人之气不可欺也。书有工拙,而君子小人之心不可乱也。”刘熙载说:“书,如也,如其学、如其才、如其志,总之曰如其人而已。”2009年3月,黄瀚琳教授出版的著作《字如其人——笔迹心灵解码》,通过笔迹的笔画和字形,解码个体的人格特质,并通过笔迹完整破译风靡西方世界的九型人格,而且个体测评准确率达90%以上。看来,“字如其人”还是有现代科学依据的。

然而在古代的书法家中,同为“失节”之臣,如果依此说来论赵孟頫,好像问题不大;但如果以此来论王铎,好像不能令人信服。明项穆评赵孟頫书:“妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。”清冯班说赵书“气骨自不及宋人,不堪并观也”。而对于王铎,清吴德旋《初月楼论书随笔》说:“王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风。”似乎王铎的人品和书品完全是两回事。

要弄清人品、书品的关系,就必须弄清楚“字如其人”的含义。不少人将“字如其人”作表面的、肤浅的理解,以为性格豪放的人写字必然恣肆,性格安静的人写字必然内敛;性格刚强的人写字必然雄健,性格柔弱的人写字必然媚软。按照这样的理解,我们在书法界往往会发现艮多性格和书风相反的例子,于是有人觉得不可思议,或者觉得“字如其人”是错的。

所谓“字如其人”,“如”常常不是书家表面的所谓“性格”,而是指其内心,即其内心深处是正还是邪,是坚定还是动摇,是博大还是偏狭,是高雅还是庸俗。表面上的“性格”一眼便可看出,而人的“内心”有时往往隐藏很深,甚至本人都不能察觉。这也正是现代“笔迹学”的原理之所在。有的人性格虽然强悍,但见利忘义,朝秦暮楚,其字必不能宏阔;有的人性格虽柔弱,但内心不忘正义,执著于信念,其字必无媚态。正人君子,品端而行正,内心必中气充盈,腕底可挟风雷;宵小小人,色厉而内荏,内心必邪漫虚弥,下笔定空怯野俗;而世故油滑,见风使舵,曲意逢迎,是非不分,内心必正气受损,手中也难现正大气象。孔子云:“巧言令色,鲜矣仁。”为人投机取巧,其心理特征和思维习惯也会不自觉地带到书法中去,作书必寻机弄巧,与载物之“厚德”必然远离,焉有天行之“健”在?王羲之所谓“肇乎本性”,即此之谓也。

“贰臣”一词,其实是乾隆皇帝的大发明。乾隆觉得,要消除汉人的排满意识,仅靠大兴文字狱还不能解决问题。于乾隆四十一年(1777年)十二月下诏,命国史馆专为明清之际降清的汉官设“贰臣传”,以此来警示大臣对君主要忠,不能像那些弃明降清的人有二心。在诏书中给“贰臣”下的定义是:“在明已登仕版,又复身仕本朝。“即“以其身仕两朝”之人。《现代汉语词典》对“贰臣”解释是:“在前一个朝代做官,投降后一个朝代又做官的人。”

实际上,在人们的意识里,“贰臣”是指由汉族王朝入仕异族王朝的官员,并不包括由一个汉族朝代入仕另一个汉族朝代的官员,甚至不包括由异族朝代人仕汉族朝代的官员。如果包括后两者,那涉及的书法家就太多了。比如蔡邕,原为汉朝官员,后不仅到被称为“乱臣贼子”的董卓那里做官,还为说董卓的好话而被下狱致死。比如虞世南,先后在陈、隋、唐三朝为官。比如欧阳询,先仕隋,后仕唐。若按上述定义,他们都是“贰臣”。然后世却无人说他们是“贰臣”,也无人说他们“大节有亏”。可见,人们所恨者或认为人品有问题的,仅仅是汉官入仕异族王朝之人。

如果对历史的了解仅限于一个大致的脉络,那么和对历史完全不了解并无多大区别,因为历史规律往往体现在具体的情节乃至细节当中。著名学者石国鹏说:“你了解得太少,你就没有资格作出评判,你的评判往往就是充满了想象和偏见。”如果你只知赵孟頫、王铎同为“失节”,而不知二人在品性、人生态度以及人生历程上的区别,那你作出的判断必然是大而化之或过于简单化的。下面就将二人在朝代更替之际的心路历程和人生际遇作一番对比。

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪,浙江吴兴人,亦称赵吴兴。14岁就以父荫补官,19岁参加国子监试成功,“注真州司户参军”(注官即预备官)。他又是宋宗室,宋太祖11世孙。南宋祥兴二年(1279年)南宋灭亡时,赵孟頫25岁。此时他面临着一个艰难的选择:为宋守节,还是仕元?赵孟頫是皇室后裔,大宋的天下其实就是他们赵家的天下,如今却被外人强占,奇耻大辱,莫甚于此;其次,他又是大宋的官员,儒家的教导是“忠臣不事二主”。他如果仕元,就意味着投降,是“贰臣”。更重要的是,作为皇室后代,那就是不忠、不孝,辱没祖宗。

南宋亡后,赵孟頫的母亲教导他:“圣朝必收江南贤能之士而用之,汝非多读书,何以异于常人?”多读书是对的,而其母已将元朝称为“圣朝”,敬重之情有加;且知道“圣朝”迟早要搜罗南宋遗贤而用之,让赵孟頫早作准备。这位母亲思想转变之快,让人惊讶。和鼓励岳飞“尽忠报国”的母亲相比,赵母算什么?北宋亡时,岳飞亦25岁。和赵孟頫的投降相较,慷慨赴死的文天祥算什么?

真有其母,必有其子。宋亡后,元统式治者为了笼络汉族士人,下诏搜寻南宋不旧臣和文人。元至元十九年(1282年),被召入京任吏部郎中的夹谷之奇力荐赵孟顧任翰林国史院编修,被赵孟頫婉拒。后朝廷派时任行台御史的汉人程钜夫下江南搜访遗贤,遇到赵孟頫,迫其人仕。正是这年年底,文天祥就义于大都。此时赵孟在理智上已接受元朝的统治,并有仕的准备,但文天祥被杀激起了江南文人强烈的反元情绪和故国之思,赵孟不便此时出山。

元至元二十三年(1286年),程钜夫再次奉旨到江南“搜访遗逸”,宋宗室成员成了重要的征召对象,赵孟頫名列其首。显然,元廷想以此证明他们对南宋征服和侵占的合法性。赵孟頫再也难以抵御“功名”的诱惑,再也顾不得什么“名誉”“气节”。为了给自己寻找理由,他借题《归去来图》说:“生世各有时,出处非偶然。在另一首诗中他又说“常恐岁蹉跎”,但江南长期存在着一个人数众多、影响很大的遗民文人圈,许多人不屈于威逼利诱,坚决不仕元廷,有的甚至为此付出了生命。赵孟頫有意应召的消息一传开,很多人来劝阻、谴责。其侄认为这是家门大辱,自此与其叔断交。江南逸民精神领袖戴表元也匆匆赶来,劝他不要出仕元朝。赵孟頫自叹“同学故人今已稀”。没办法,只好暂时躲避天台山中。但他躲避的地点很快被程钜夫所知,马上将他请到行台,“盛情款待,真情相邀”。赵孟頫思虑再三,最终还是出仕了。

赵孟頫于元至元二十四年(1287 年)春节前赶到了京城大都(今北京),受到元世祖的亲自接见,不久即授兵部郎中,从五品。赵孟頫当然意得志满,用《松雪斋主:赵孟頫传》的话叫“热诚入仕”。赵孟頫仕元,其实还是想干一些事的,但蒙古人根本不会对汉人真正放心。元朝皇帝对他的礼遇,其实是做做样子,哪里会真正重用?尽管他后来的官越做越大直至一品,但真正军政大事的决策却基本没有他的份。他想“忠直报元”,其诗曰:“往事已非那可说,且将忠直报皇元。”而且从理论上阐发新王朝建立的必然性和合理性:“大元之兴实始于北方比方之气将王,故北方神先降。事为之兆,天既告之矣。”他的那首《钦颂世祖皇帝圣德诗》则更为露骨:

东海西山壮帝居,南船北马聚皇都。一时人物从天降,万里车书自古无。秦汉纵强多霸略,晋唐虽美乏雄图。经天纬地规模远,代代神孙仰圣谟。

作为前朝皇孙,竟为异族入侵者的统治寻找依据;为了歌功颂德,贬秦汉晋唐为“多霸略”乏雄图”,赵孟頫的献媚够到位吧?《松雪斋主:赵孟頫传》说,虽然皇帝对他还算可以,但“许多对南人抱有成见的蒙古人和色目人处处阻挠他。他在朝时,总觉得力弱难抗他人的非议与猜忌。朝中对他冷眼侧目者有之,蔑视嫉炉者有之,就是没人真正尊敬他”。

有两个人可以和赵孟頫作对比。是清初的傅山。二人都是前朝遗民,又都是书法家。傅山在明朝没有功名,明亡后曾因参加反清活动而被捕入狱,出狱后仍坚持隐居不仕。康熙年间,清廷要求各地举荐有才学硕望者,傅山在被举荐之列时年73岁的傅山以病坚辞,竟被用床硬抬至北京近郊。傅山坚决不入城。又强抬至城内,傅山望午门而为前朝泣。见康熙时,挺腰拒不下跪,有人强制其跪他却趁势扑地,不再起身。二是清初的八大山人,即朱耷。朱和赵一样不仅都是书画家,而且都是前朝宗室(朱为宁王之后)。朱耷是明诸生,明亡后隐姓埋名,先后入僧入道。因其书画名声日隆,清廷官僚权贵强迫他到官舍作画,他佯装疯癫逃回。他在诗文书画中常常表现出对清朝统治者及走狗的憎恨和厌恶。与此人相比,赵之人品气节高下立判。

赵孟頫晚年作《自警》诗云:

齿豁童头六十三,一生事事总堪惭。惟余笔砚情犹在,留与人间作笑谈。

赵孟頫晚年作《自警》诗云:

齿豁童头六十三,一生事事总堪惭。惟余笔砚情犹在,留与人间作笑谈。

很多人都把此诗作为赵后悔仕元的心情流露。但如果你仔细研究其一生的心路历程,就可以看出他所“惭”者显然是觉得自己未能为元蒙的统治作更大贡献,或说是未被重用的叹惜,而不是对仕元的忏悔。

历来书论,大都认为赵孟頫是王羲之的正宗传人。那么他的书法根基到底出自何处?元末的宋濂说:“盖公之字法凡屡变,初临思陵,后取则钟繇及羲、献未复留意李北海。”从其书作观之,亦口知其书主要出自“思陵体”(宋高宗赵构陵墓名曰“永思陵”,故称赵构“思陵”)无疑赵构的书法媚软少骨。曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》说他:“身为一个不分忠奸、不思恢复的昏庸皇帝,便在书法上也注定了抱残守缺、难有振作的基本思路和器局。”赵孟頫24岁所作《书画卷》“字近思陵”,30岁所作《杜工部秋兴四诗卷》也是“学高宗书”,可见赵构书对其影响之深。尽管赵构书也算是二王一路,赵孟頫曾学过的智永是二王传人,但毕竟都是二手货,怎能得二王真谛?至于学虞世南、李邕,清吴德旋《初月楼论书随笔》说:“赵集贤欲以永兴笔书北海体,。遂致两失。”正应了赵孟頫评别人的一句话:“俗气以渐入,恶体不可复洗,岂不可叹也哉?”苏轼在《书唐氏六家书后》中说:“世之小人,书字虽工,而其神情终有的盱侧媚之态。”赵孟頫从王羲之一脉只晋学到“媚”,对王羲之一脉的“道,是可望瑂不可及,对王羲之的潇洒风神更是难望项背赵孟類曾说:“右军人品甚高,故书抱入神品。”不知他悟没悟到,正是他和王右军人品的差距,成为他难得右军“神”的重要或是根本原因。因此在赵孟頫书作中看到的,是如影随形的靡软。

赵孟頫出仕后的第三年(1289年),又给友人写信说:“近世,又随俗皆好颜书,颜书是书家大变,童子习之,直至白首往往不能化,遂成一种拥(臃)肿多肉之疾,无药可差,是皆慕名而不求实。尚使书学二王,忠节似颜,亦复何伤?”笔者第一次看到这段话时,颇为惊讶。颜体被认为是王羲之以来的第二座书法高峰,苏东坡《论书》云:“颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流。俗云“学书当学颜”,颜体是历来学书的优秀范本之一。宋苏东坡、黄庭坚均学颜而卓然成家,何曾“直至白首往往不能化”?无论学何体,包括学二王,若方法不对,都会“直至白首往往不能化”,何独颜体如是?赵之贬颜,唯可解释者,即赵“人品颓丧”,媚骨在身,当然对有“临大节而不可夺”精神的颜体大加贬抑。董其昌《画禅室随笔》说“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少川得之,赵吴兴弗能解也。今人眼目为吴兴所遮障。”有人评论说,赵孟頫信中评颜这段话“充分表现了赵孟頫的时代责任感,也表现了他以回归为复古指向,欲扭转当时书坛衰势的大志”。如果我们将“皆好颜书”看成是“书坛衰势”,就真成了“眼目为吴兴所遮障”了。张明先生在《书法研究》发文说,元初文人书家“极力推崇颜真卿的人品与书法,如王磐师法颜、苏而颇见己意,王恽崇尚颜书正大气象而施以雅正,姚枢以草书称雄,直追唐人。同时,在这一时期书法理论家郝经、王恽等人的书论中,可以明显看到北方馆阁文人书学思想的复古倾向”。把“复古”完全归功于赵孟頫,实在是夸大他的作用了。

赵孟頫出仕后的第三年(1289年),又给友人写信说:“近世,又随俗皆好颜书,颜书是书家大变,童子习之,直至白首往往不能化,遂成一种拥(臃)肿多肉之疾,无药可差,是皆慕名而不求实。尚使书学二王,忠节似颜,亦复何伤?”笔者第一次看到这段话时,颇为惊讶。颜体被认为是王羲之以来的第二座书法高峰,苏东坡《论书》云:“颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流。俗云“学书当学颜”,颜体是历来学书的优秀范本之一。宋苏东坡、黄庭坚均学颜而卓然成家,何曾“直至白首往往不能化”?无论学何体,包括学二王,若方法不对,都会“直至白首往往不能化”,何独颜体如是?赵之贬颜,唯可解释者,即赵“人品颓丧”,媚骨在身,当然对有“临大节而不可夺”精神的颜体大加贬抑。董其昌《画禅室随笔》说“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少川得之,赵吴兴弗能解也。今人眼目为吴兴所遮障。”有人评论说,赵孟頫信中评颜这段话“充分表现了赵孟頫的时代责任感,也表现了他以回归为复古指向,欲扭转当时书坛衰势的大志”。如果我们将“皆好颜书”看成是“书坛衰势”,就真成了“眼目为吴兴所遮障”了。张明先生在《书法研究》发文说,元初文人书家“极力推崇颜真卿的人品与书法,如王磐师法颜、苏而颇见己意,王恽崇尚颜书正大气象而施以雅正,姚枢以草书称雄,直追唐人。同时,在这一时期书法理论家郝经、王恽等人的书论中,可以明显看到北方馆阁文人书学思想的复古倾向”。把“复古”完全归功于赵孟頫,实在是夸大他的作用了。

至于赵孟頫在多大程度上恢复”了王传统,如果我们将王羲之和赵孟頫的书法作品作比较,就可明显看出王羲之丰富的笔法在赵孟頫作品中多已不见,王羲之的奇险变化更是踪迹难准觅,取而代之的是章法的平庸和笔法的简单化,更以靡弱代替了劲健,所谓“刻鹄类鹜”是也。董其昌《画禅室随笔》说赵孟頫不入晋唐门室也”,当代评论家姜寿田先生说赵孟頫“实际上远离了二王笔法”,甚至是对“魏晋笔法的歪曲”。其根本原因还是赵孟頫人格缺失所导致的对柔弱的偏好,对阳刚的排斥或迟钝,性格、心理的影响会使他对雄健的笔法元素视而不见。而其所谓“时代责任感”其实就是以其靡弱书风,有意无意顺应了元蒙统治者在书法上消弭士人反抗异族统治的目的。黄惇《中国书法史·元明卷》说,“这一时期不仅赵孟頫的书风风靡朝野,而且赵氏的学生辈如虞集、张雨、柯九思、朱德润等亦都活跃于江南和大都”,由于赵孟頫一路书法对于元代书坛近乎垄断的影响,当时的书风,与其说是复古”,莫如说是“崇赵”。

王铎(1592-1652),字觉斯,河南孟津人。王铎出生于一个耕读之家,少家贫。曾祖、祖父、父亲都是秀才。王家原“有田二百亩“,到父亲王本仁时家道中落,仅剩13亩薄田。艰难之时,“不能日两粥”,母亲陈氏只好将陪嫁的“钏珥链村鬻之市,以供朝夕”。王铎自叙:“余 少年贫,衣食为艰,鲜有掖者。余复崖然不求人怜。”王铎14岁读书。其师乔允升对其门下弟子讲:“孟津中的富家子弟,但以有吃有穿而傲视乡里,只有王家长子王铎,勤奋好学。”并在经济上资助王铎。1621年8月,王铎中乡试。翌年参加会试。三月,31岁进士及第,又选入翰林院为庶吉士。累擢礼部尚书。崇祯十七年(1644年)被南明政权授予礼部尚书兼东阁大学士,加太子少保。

王铎为官正直敢谏,有政绩。他不与“阉党”为伍。天启六年(1626年),辞去了“阉党”首领魏忠贤为自己树碑立传的《三朝要典》编纂工作。阉党宦官曾准备上等的丝绢,想要王铎写三两个字,被王铎断然拒绝。魏忠贤怀恨在心。天启七年(1627年),王铎受命典闽试,魏忠贤想抓到王铎徇私舞弊的证据。但王铎自束极严,没让阉党抓到任何把柄。崇祯六年至八年,王铎与首辅温体仁政见不和,自请调离京师赴任南京翰林院学士。崇祯十一年(1638年),王铎上疏反对和入侵的清军议和,主和派杨嗣昌要求给王铎以“廷杖”。明代“廷杖”之重近乎死刑。王铎一家老小都为王铎担心落泪,王铎却表示即遭“廷杖”而死,亦在所不惜。幸“上亦不加罪焉”。事隔数曰,王铎以经筵讲官的身份,讲《中庸》并论及时事时,“力言加派,赋外加赋”,致“民不堪命”,触怒皇帝。虽崇祯帝未加罪,亦可见王铎刚直敢言的勇气。其他如施粥济贫、施棺义葬之类的事,王铎也做了不少。

崇祯十七年(1644年)三月,李自成攻陷北京,崇祯皇帝吊死于煤山。凤阳总督马士英与魏忠贤旧党阮大铖五月十一日拥立福王朱由崧在南京即皇帝位,诏以明年为弘光元年。崇祯十四年正月时,李自成破洛阳,福王朱常洵被杀,王妃邹氏及世子朱由崧逃怀庆。时正居怀庆的王铎一家,对他们帮助很大。朱由崧念及救助之恩,推举王铎为东阁大学士,马士英为首辅,王铎为次辅(相当于副相)。王铎办事竭尽忠诚。钱谦益在王铎墓志铭称他:“事弘光皇帝于南,奖护忠直,疏解禁锢,侃侃有以自处。”但由于福王昏庸朝政为马士英所操纵,王铎非常失望,曾六次请辞未果.

没有想到,一场真伪“太子”事件,使他蒙受了奇耻大辱。弘光元年三月一日个自称“太子”朱慈的人来到南京,引起朝中“太子”真伪之争。马土英当然迎合上意主伪。王铎作京官时曾任大子老师三年,故亦认定是伪。一向仗义执言的黄道周也认为是伪。《弘光实录钞》记奉已而拱乾、学濂、宗正、元龙、国弼回奏皆曰伪。”《国榷》说:“三月庚寅……会讯午门……诸臣相顾未决,王铎曰,我敢任其伪,不必再谳,叱下狱。”将“太子”收大监。朝廷官员对此人进行审讯,知此人叫坛云王之明,当过北京城的禁卫军,与太子有是些相像。

崇祯十七年(1644年)三月,李自成攻陷北京,崇祯皇帝吊死于煤山。凤阳总督马士英与魏忠贤旧党阮大铖五月十一日拥立福王朱由崧在南京即皇帝位,诏以明年为弘光元年。崇祯十四年正月时,李自成破洛阳,福王朱常洵被杀,王妃邹氏及世子朱由崧逃怀庆。时正居怀庆的王铎一家,对他们帮助很大。朱由崧念及救助之恩,推举王铎为东阁大学士,马士英为首辅,王铎为次辅(相当于副相)。王铎办事竭尽忠诚。钱谦益在王铎墓志铭称他:“事弘光皇帝于南,奖护忠直,疏解禁锢,侃侃有以自处。”但由于福王昏庸朝政为马士英所操纵,王铎非常失望,曾六次请辞未果.

没有想到,一场真伪“太子”事件,使他蒙受了奇耻大辱。弘光元年三月一日个自称“太子”朱慈的人来到南京,引起朝中“太子”真伪之争。马土英当然迎合上意主伪。王铎作京官时曾任大子老师三年,故亦认定是伪。一向仗义执言的黄道周也认为是伪。《弘光实录钞》记奉已而拱乾、学濂、宗正、元龙、国弼回奏皆曰伪。”《国榷》说:“三月庚寅……会讯午门……诸臣相顾未决,王铎曰,我敢任其伪,不必再谳,叱下狱。”将“太子”收大监。朝廷官员对此人进行审讯,知此人叫坛云王之明,当过北京城的禁卫军,与太子有是些相像。

王铎言伪态度坚决,不过是为了坚孟持真相。但福王昏弱无能,一批朝臣以为家王铎是附会马士英,遂“恶口交至”。一些原不明真相的大臣,如湖广巡抚何腾蛟、兵中部右侍郎袁继成上疏主张审慎行事。武昌的左良玉以“清君侧”为名,兴师问罪珥马、阮,声称要“为太子死”,南明小朝廷余因内讧风雨飘摇。不久清军兵临城下,弘 光元年五月十日,马士英、福王出逃(后福王被杀)。南京城破之际,因弘光帝及马士英已失去民心,对于假太子,“百官皆知伪,然民间犹啧啧真也”,以为王铎是阿谀皇帝,媚依马士英。有百姓趁乱从狱中救出那位“太子”,拥至武英殿,将弘光遗弃的冠袍加于其身,连呼“万岁”《福王本末》记载:“里下小民,亦至泣下,欲生食王铎、方拱乾之肉。及弘光遁,铎为市民所执,詈其误国,众手交加,须发立尽。”他们把王铎捉拿到场指认“太子真伪,绑缚辱骂痛打,头发胡子拔光,其状慘不忍睹。幸有负责镇守南京的忻城伯赵之龙把他藏到中城狱加以保护,才算保住一条命。此事不仅让王铎经受了皮肉之苦,政治声名亦因之大损,为天下土人笑。可以想见,此时王铎心中的苦痛是难以言表的。

赵孟頫、王铎同属“贰臣”,但在内心、在人格上还是有差异的。面对异族的“招降纳叛”,一个自愿,一个被迫;一个主动,一个被动;一个积极,一个消极;一个得意,一个悔恨;一个丢弃良知,一个良知未泯。心态的差异,境界的差异,必然导致行为和结果的差异。

表现在书法上,也必然导致雄强和靡弱、新奇和平庸的差异。

傅山《作字示儿孙》说:“须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手不可欺也如此。”并告诫儿孙:“作字先作人,人奇字自古。”傅山(书法散论》云:“字亦何与人事?政复恐其带奴俗气,若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳,不惟字。”若身带“奴俗气”,自然在书法上求正大气象而不可得作人正派,有品格、有气节、有素养、有胸怀,内心强大,书法才能体现出正大气象。

文章来源《书法报》2020年第一期

五月十五日,赵之龙率众将出城投降,南京陷落。次日,清军统帅豫亲王受百官朝贺,王铎也在百官队列之中。《清史·王铎传》说:“铎同礼部尚书钱谦益等文武数百员,出城迎豫亲王,奉表降”这段记载被许多学者作为王铎带头降清的依据,其实有误。当天王铎还在监狱中,体伤未愈,如何迎降?只因他官位最高,《清史》才那样记述。而且用的也是“同”字,并非“带头”。从王铎以往不惧廷杖而死来看,王铎不是贪生怕死之辈,而是在一种对南明朝廷极度失望,又无端遭受奇耻大辱的极度痛苦中被动降清的。

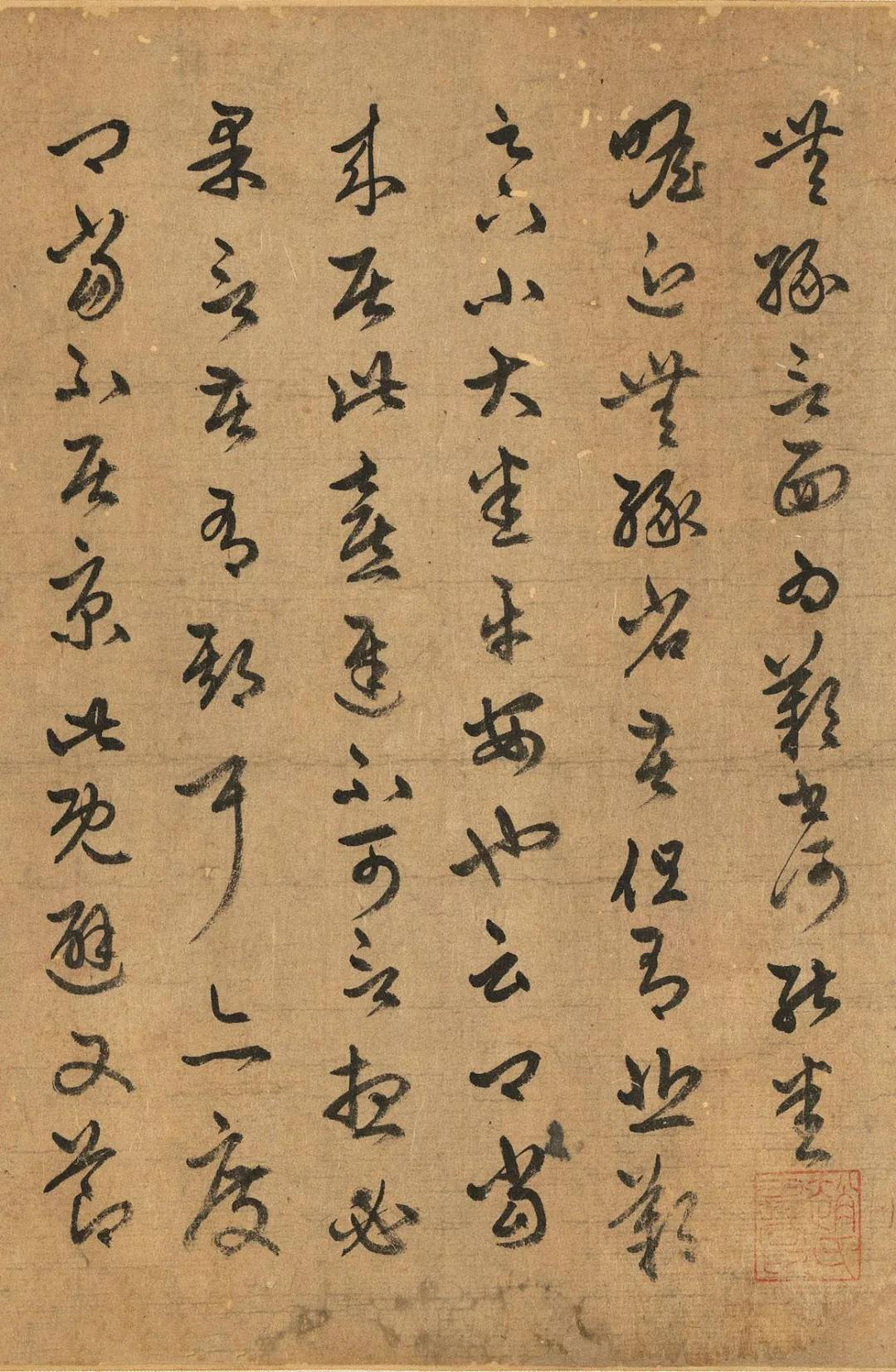

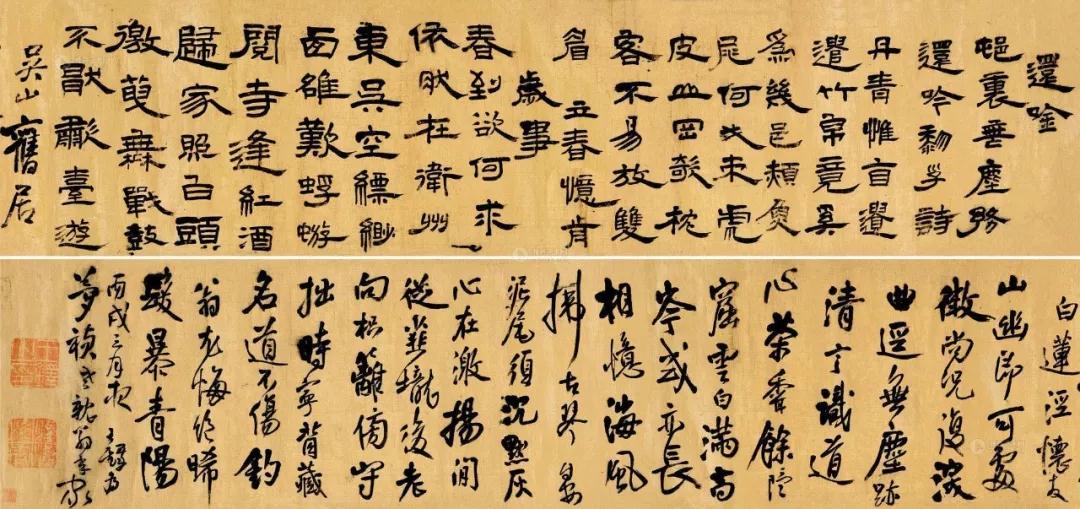

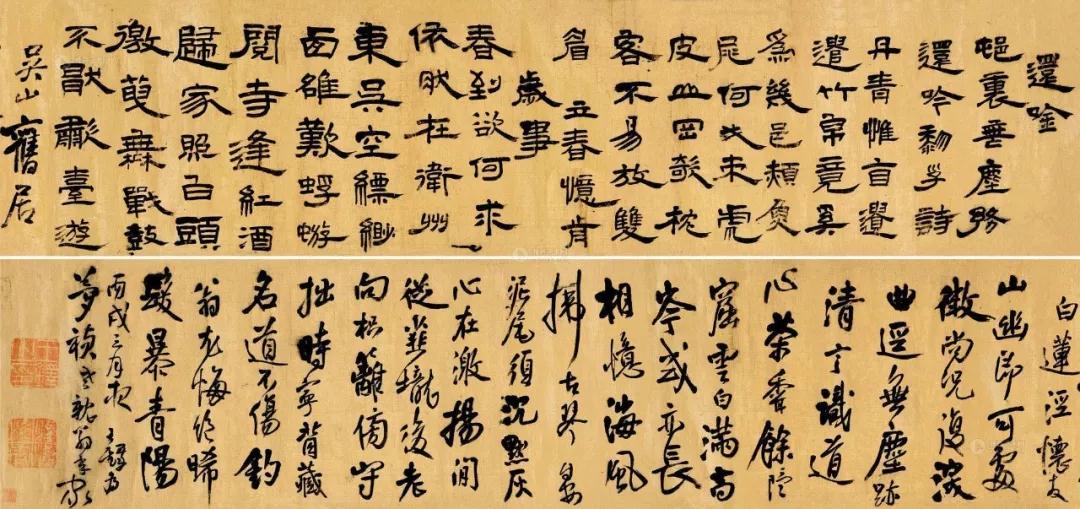

清顺治二年(1645年)年底,54岁的王铎来到北京。次年正月,被任命以原官礼部尚书管弘文院学士,后授礼部左侍郎,加太子太保。王铎降清是被动的,带有某种“为情势所迫”的因素。儒家有“忠臣不事二主”的伦理纲常,但也有“良臣择主而事”的古训。可惜他不是如欧阳询、虞世南那样面对的是唐太宗那样的明君,而是“非我族类”的满清,内心对自己的“失节”当然有着深深的自责乃至负罪感,不愿尽心与清廷合作。他在仕清的七年间,基本无所作为,经常在诗文中抒发内心的痛苦,甚至变得颓唐放纵,有病也不就医,几乎到了自残的地步。钱谦益在王铎的墓志铭中这样描述他这一时期的状态:“既入北廷,颓然自放,粉黛横陈,二八递代。按旧曲,度新歌,宵旦不分,悲欢间作。”亦如他自己所述:“吾自知寿命不长,出则召歌童数十人为曼声歌娱取醉,或宵夜不分以为常,间召青楼姬奏琵琶月下,其声噪泣凉婉辄凄凄以悲。居常垢衣跣足,不浣不饰,病亦不愿服药,久之更得愈,愈则纵饮,颓堕益甚!”所幸者,尚有书法聊可浇胸中之块垒,诗文书画就成为最好的精神寄托。

清顺治二年(1645年)年底,54岁的王铎来到北京。次年正月,被任命以原官礼部尚书管弘文院学士,后授礼部左侍郎,加太子太保。王铎降清是被动的,带有某种“为情势所迫”的因素。儒家有“忠臣不事二主”的伦理纲常,但也有“良臣择主而事”的古训。可惜他不是如欧阳询、虞世南那样面对的是唐太宗那样的明君,而是“非我族类”的满清,内心对自己的“失节”当然有着深深的自责乃至负罪感,不愿尽心与清廷合作。他在仕清的七年间,基本无所作为,经常在诗文中抒发内心的痛苦,甚至变得颓唐放纵,有病也不就医,几乎到了自残的地步。钱谦益在王铎的墓志铭中这样描述他这一时期的状态:“既入北廷,颓然自放,粉黛横陈,二八递代。按旧曲,度新歌,宵旦不分,悲欢间作。”亦如他自己所述:“吾自知寿命不长,出则召歌童数十人为曼声歌娱取醉,或宵夜不分以为常,间召青楼姬奏琵琶月下,其声噪泣凉婉辄凄凄以悲。居常垢衣跣足,不浣不饰,病亦不愿服药,久之更得愈,愈则纵饮,颓堕益甚!”所幸者,尚有书法聊可浇胸中之块垒,诗文书画就成为最好的精神寄托。

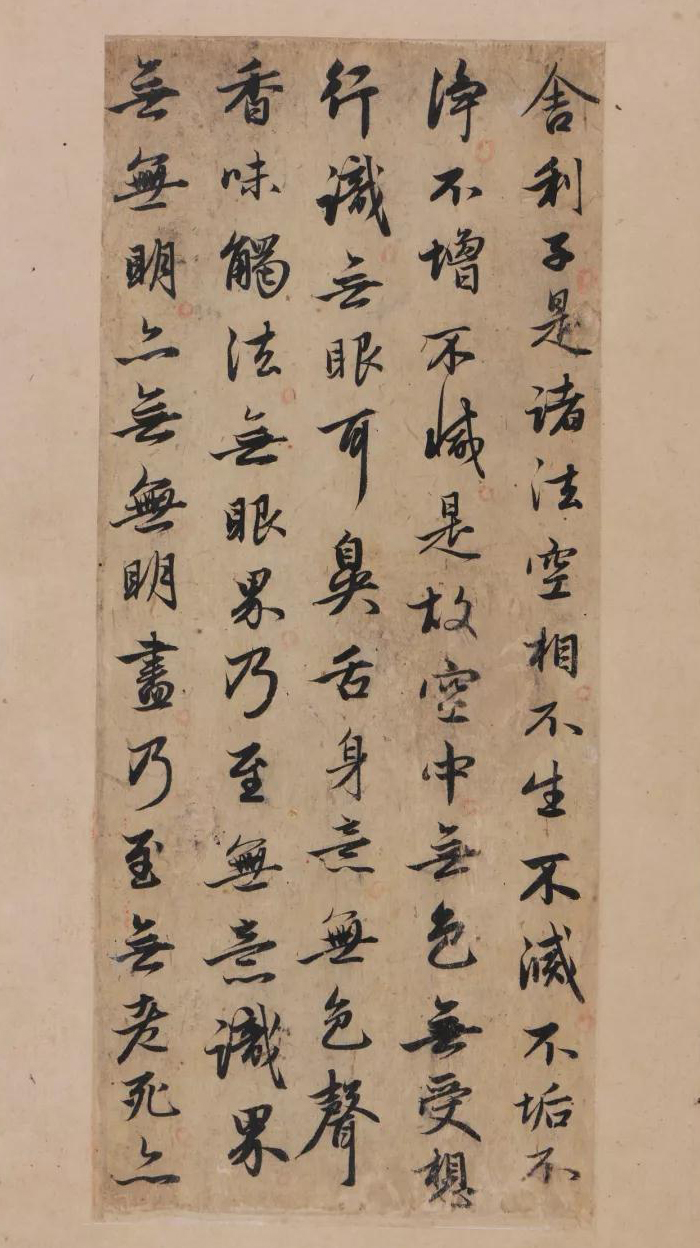

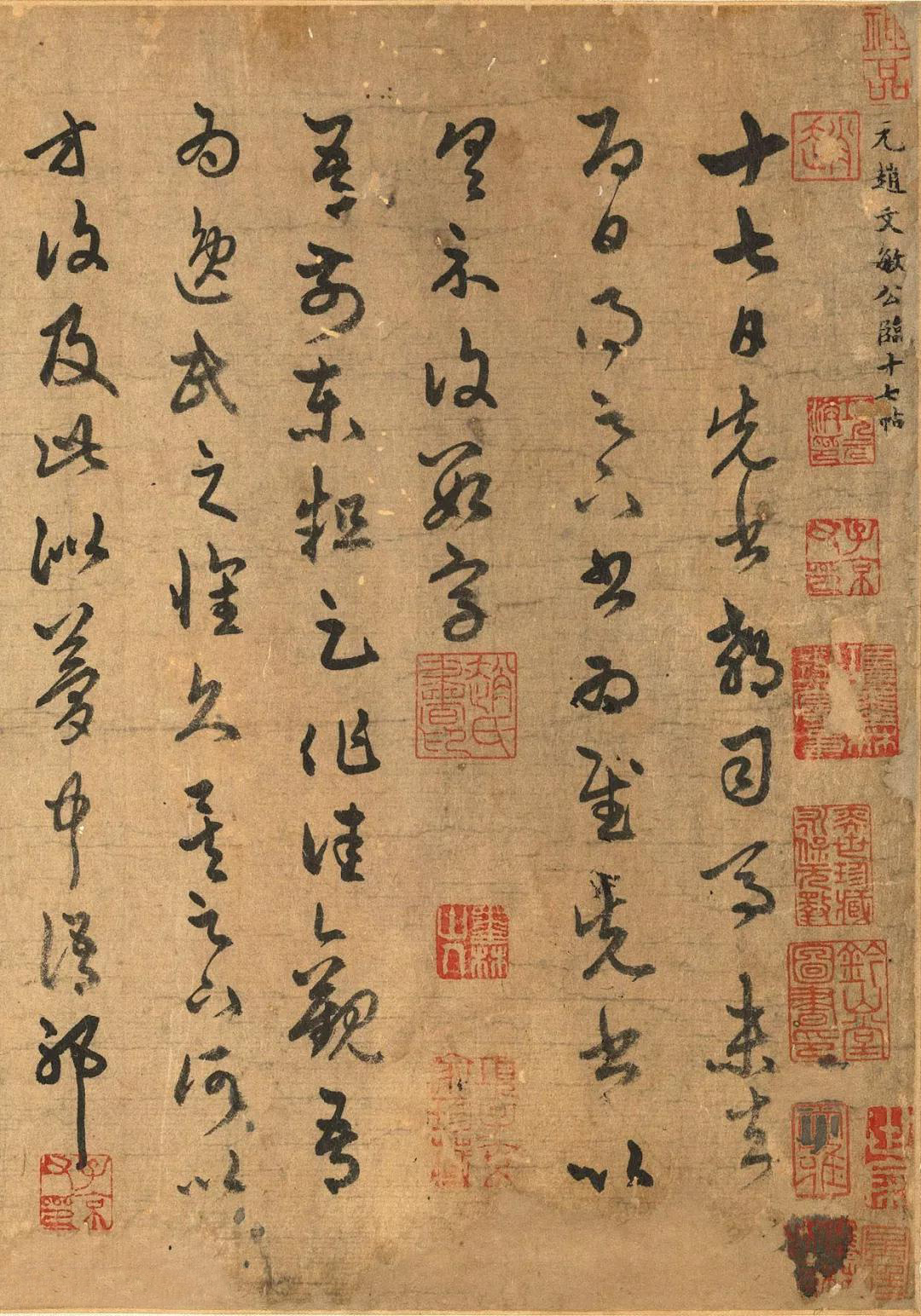

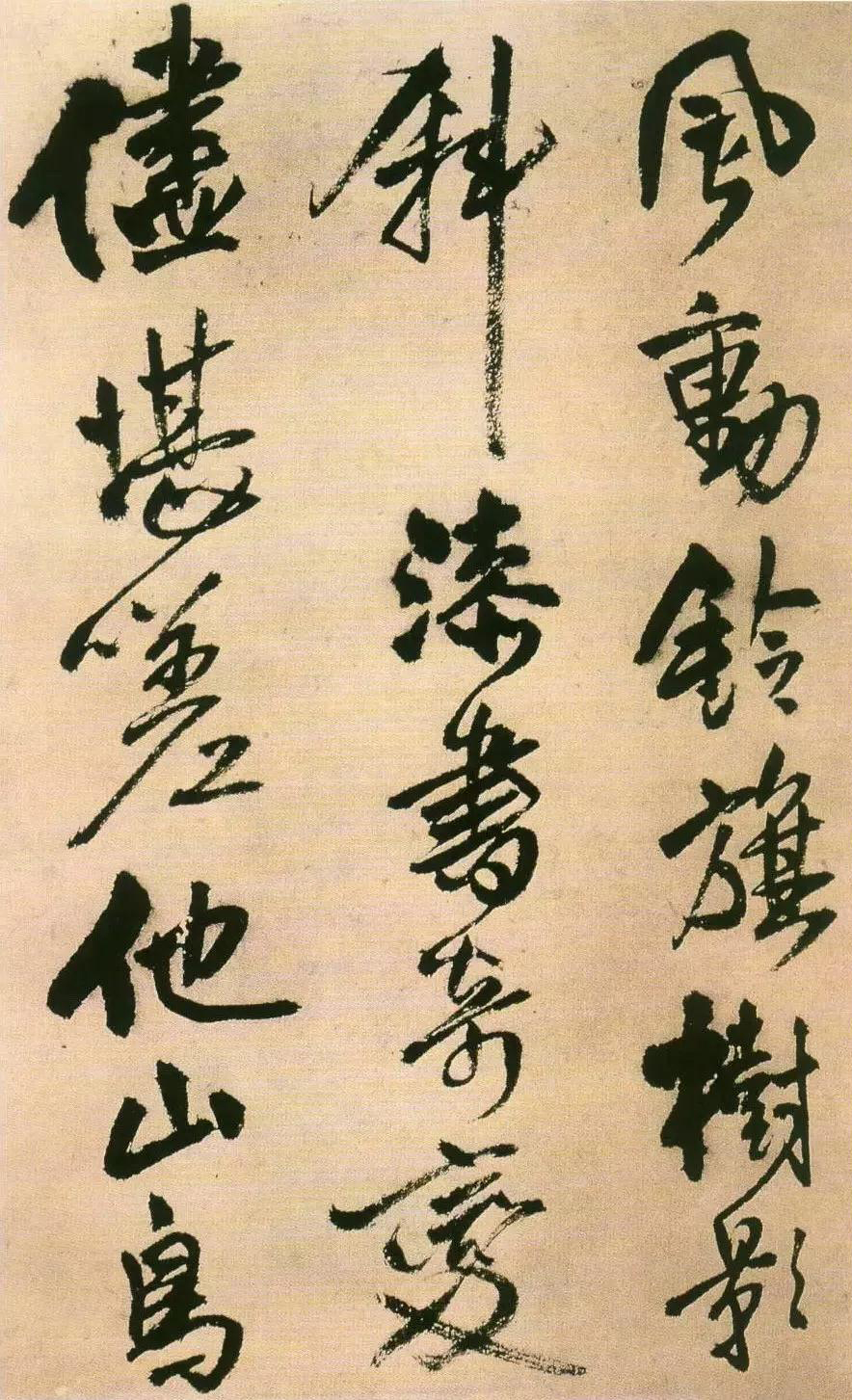

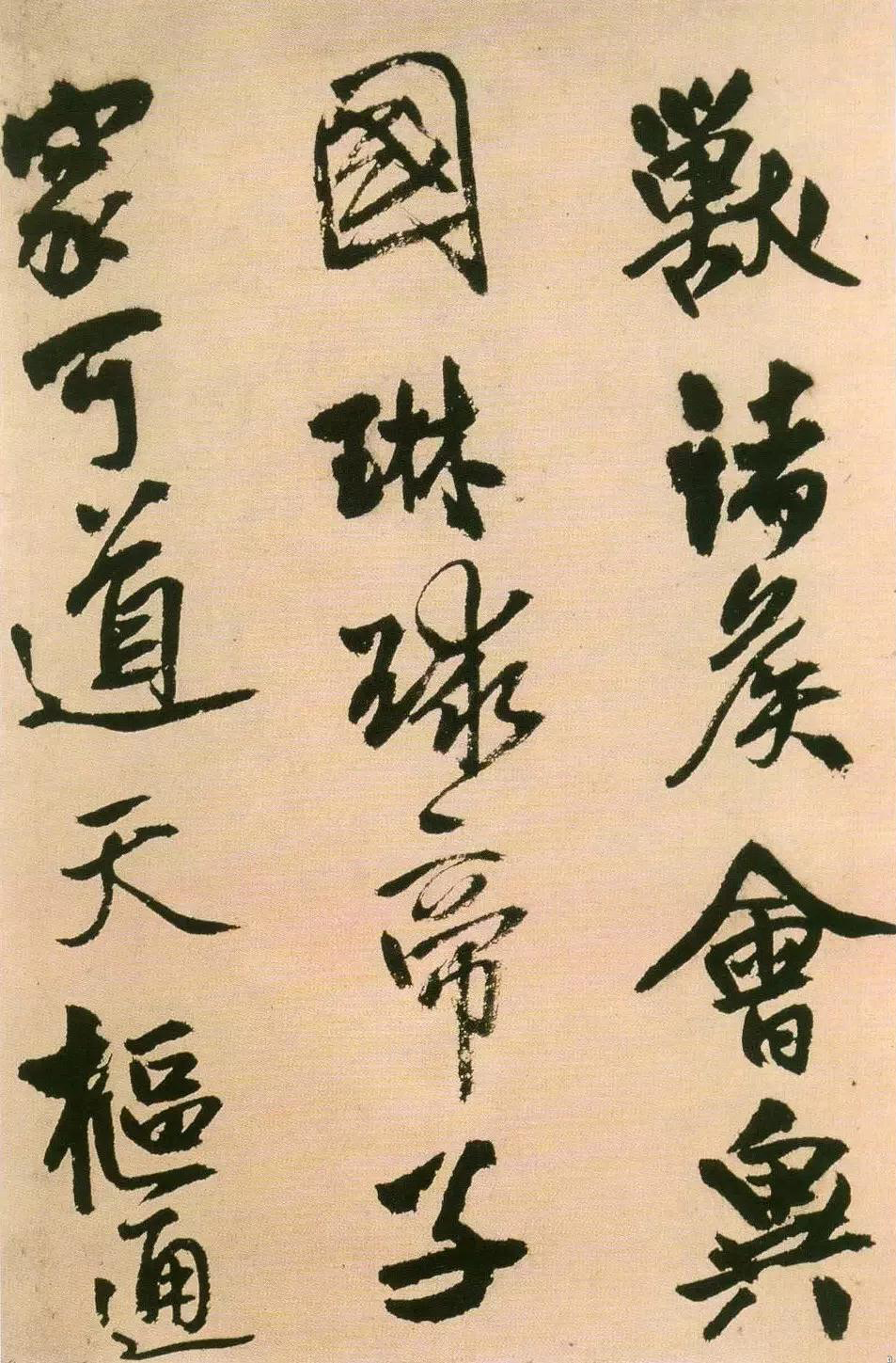

比之赵孟頫,真正继承二王衣钵的是王铎。黄惇先生说:“从其学书之始,便宗二王,13岁始攻《圣教序》,临之三年,字字逼肖。”王铎自己说:“余书独宗羲献,即唐、宋诸家皆发源羲献,人自不察耳。”他在临习二王上下了极大的功夫,钱谦益说他临帖“如灯取影,不失毫发”。黄惇先生说:“他在二王一脉笔法中浸淫之深实超过同时代任何书家,较之张瑞图、倪元璐、黄道周远甚。”他和王羲之应有某种心灵上的相通。王羲之“辩赡,以骨鲠称”,在王氏优秀弟子中名列“王氏 三少”,和王铎的耿直性格以及名列“三珠树”颇类似。王羲之入仕后也是目睹官场险恶,亦多次请辞、苦求外放。所不同者,王羲之终于48岁时获得外放机会,到会稽郡任内史和右军将军,并于4年后主动辞职,“与东土人士尽山水之游,弋钓为娱”;而王铎却“生于末世运偏消”,屡请辞而不得,落了个“大节有亏”,最后几乎是自残而亡。个性、经历乃至人生态度的相近使这相距近1300年的“两王”有了某种心灵上的“神交”,故王铎能深得王羲之笔法精髓和书艺神韵,可知王铎常挂嘴边的“吾家逸少”并非妄语。只不过因了时代的不同和性情毕竟还有差异:王羲之似乎较为旷达潇洒,而王铎名列“三狂人”,更为执著而狂放,近乎所谓“狂狷”。这一切都能从二人的作品中看得清清楚楚。

王铎自称其书“独宗羲献”,实际上他博采众长,涉猎广泛。比如对钟繇、颜真卿、柳公权,乃至张芝、索靖到唐代虞世南、褚遂良、张旭、怀素都多有取法。尤于米芾用功颇深。时人说他“掺用颜真卿、米芾、李邕诸家法,不止入山阴室也”。清人梁巘《评书帖》谈王铎“学米南宫苍老劲健,全以力胜,然体格近怪”。王铎耿直而狂狷的个性,加上他在书法上的天赋和执著追求,挟明末思想解放之潮流,在明亡前就已经形成了雄强而近乎狂怪的书风。入清后,由于内心和现实间的巨大反差与冲突,悔恨和自贵,压抑和痛苦,心中的积郁在诗文书画尤其在书法中变成内心的呼喊一泻而出。清画家秦祖永《梧阴论画》说:“王觉斯铎,魄力沉雄,丘壑峻伟。笔墨外别有一种英姿卓荦之概,始力胜于韵者。”马宗霍《霎岳楼笔谈》说:“觉斯则纵而能敛,故不极势而势若不近,非力有余,未易语此。”黄惇说,王铎“所掌握的极其精湛的传统笔法,又反映他发于书法的狂放心态。在雄强的书风中,隐现出他对那个时代翻天覆地变化的梦幻感觉。60岁以后……王铎行草已经炉火纯青,在貌似粗服乱头的运笔中,蕴含着强盛的生命力”。明代中晚期,书法崇尚赵孟頫、董其昌,逐渐走向卑弱柔媚。沙孟海《近三百年的书学》说,王铎“一生吃着二王法帖,天分又高,功力又深,结果居然能得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的中兴之主。

赵孟頫、王铎同属“贰臣”,但在内心、在人格上还是有差异的。面对异族的“招降纳叛”,一个自愿,一个被迫;一个主动,一个被动;一个积极,一个消极;一个得意,一个悔恨;一个丢弃良知,一个良知未泯。心态的差异,境界的差异,必然导致行为和结果的差异。

表现在书法上,也必然导致雄强和靡弱、新奇和平庸的差异。

傅山《作字示儿孙》说:“须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手不可欺也如此。”并告诫儿孙:“作字先作人,人奇字自古。”傅山(书法散论》云:“字亦何与人事?政复恐其带奴俗气,若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳,不惟字。”若身带“奴俗气”,自然在书法上求正大气象而不可得作人正派,有品格、有气节、有素养、有胸怀,内心强大,书法才能体现出正大气象。

文章来源《书法报》2020年第一期