卫俊秀 | 我与书法

2020-01-07 09:44:57 来源:书法杂志 点击:

忆昔从髫龄时开始弄笔涂鸦,到现在已经八十来年了。课外活动,不是专业,谈不上深刻研究。近承朋友们的关怀,资助我出版这本大型册子,并建议由我自己写点文字。我想这也好,其中甘苦,如水到口,冷暖自知,堪以自慰。倘或遇到一些复杂、难以澄清的问题,写出来,引起重视,也是好的吧。辜鸿铭《中国人的精神》一书中,谈到中国汉语时,有这样两段话:“汉语是一种心灵的语言,一种诗的语言,它具有诗意的韵味,这便是为什么即使是古代中国人的一封散文体短信,读起来也像一首诗的缘故。所以要想懂得书面汉语,尤其是我们所谓的高度优雅的汉语,你就必须使你的全部天赋——心灵和大脑,灵魂与智慧的发展齐头并进。”这是说汉说,其实记录它的汉字,本身也具有无穷的“诗意和韵味”,它也是高度发展的“心灵和大脑、灵魂与智慧”的产物。所以辜氏另一处又说:“中国的毛笔或许可以被视为中国人精神的象征。用毛笔书写、绘画非常困难,好像也不易精确,但一旦掌握了它,就能得心应手,作出美妙优雅的书画来,而用西方坚硬的钢笔是无法获得这种效果的”辜氏的这些话,正是看到了汉语、汉字的精微处。著名学者钱钟书、宗白华、丰子恺等也都讲过类似的话,各具慧眼,启人良多。近又闻上海画家刘旦宅先生撰文报端,把中国书法与日出、古希腊雕塑三者并列,认为是世界上的“三大奇观”,实在也不过分。所以,说到我国书法中的“字”来,其幽妙幻霍、不可思议处,真是难以笔述。试取历代名家碑帖,任择出几个字来,仔细观赏,足以令人陶醉,三月不知肉味。乃知欧阳询见到《出师颂》、李阳冰见到《碧落碑》,寝卧其下,三昼夜不忍离去的心态。傅山弥留时,一切皆可释去,惟独对于笔砚之情难以割舍,其魅力之大如此。

对书法的认识

学习书法艺术,当先对书艺概念有个正确的认识。诸如书艺的大旨、功能、范围、价值、特点,在学术中所居的地位,以及同各科关系等,了然于心,学起来便有了动力和方向。儒者称礼、乐、射、御、书、数为六艺。《周官》:“教之道、艺”。可知敷教育化,书艺与道同功,并无孰轻孰重之分。手艺匠只把艺术(技术)当作吃饭的工具,放弃了道的研究,以致流为下品,只能称做工艺,成不了艺术家的。

对于书法概念我以为可有下列几方面:

(一)书法的艺术性

“中国文字,就是画”(鲁迅语)一语道破书法的艺术性。象形、独体、方块,看古篆、甲骨文、金文、石鼓,从天地日月、山川河流,到草、木、鸟、兽、虫、鱼,依样画出即字。古代的巴比伦、印度文都是如此,但后来易弦改辙,走向另一条路。惟有我们的先贤不忘传统,根据六书的原则,日渐改进,臻于完善,至今成为世界上最富有艺术性的文字,并推广到六十多个国家,足使国人自豪与骄傲。

在书法评语中,单以怀素《自叙帖》为例,被视为奔蛇走虺,骤雨旋风;更有视为画品的,说是“初疑轻烟淡古松,又似山开万仞峰”,“寒猿饮水撼枯藤,壮士拔山伸劲铁”,真是美之至也。至于傅山的草书大字,于右任评为“生龙活虎”,章太炎评为“挽强压骏”,足够说明书法艺术观赏的价值。

那么,艺术又是什么呢?贝多芬说得好:“艺术即上帝。”多么神圣!多么崇高!这原因,我想上帝所创造者,不过物体。而艺术家如诗人,则赋予物体以灵魂。所谓花能解笑,顽石点头,拟人化了。作字为文能做到“毋不敬”三字,才能不愧于上帝。为了金钱而奔波,不过图饱暖一流,崇高云乎哉?

(二)做人的学问

历代书家中,如虞世南、黄山谷等人无不重视做人一着。有的虽未明言,而其本人便是做人的模楷,如王羲之、颜鲁公诸名贤的行径。至傅山则特别强调做人,说出“作字先作人,人奇字自古”,“作字如作人,亦恶带奴貌,试看鲁公书,心画自孤傲。”做人和作字的关系就是这样如胶似漆的密切。

古人说:“言为心声,书为心画”,心正笔正,骗不得人。诗文、书法都是一理。岳飞、文天祥、傅山所作的诗文,所写的字,一如其人,劲健挺拗,坚质豪气,一派高风亮节。奴人只有奴字,站不起来,如偃王之无骨。僧人诗、字,充满了佛气,理之固然。而有些朋友,以为书法与做人了无相关,辄举出赵孟頫、王铎为例以难之。殊不知傅山鄙薄赵者,只说薄其人,痛恶其书之浅俗,流为软美一途,令儿辈勿复犯此,并不否定赵却是用心于右军之功深及其书法圆转之可贵。(《霜红龛集·作字示儿孙》)清代书家莫友芝也说:“余平生论书不尽于书家,以书本心画,可以观人;书家但笔墨专精取胜,而昔人道德文章,政事风节著者,虽不名家,而一种真气流溢,每每在书家上。”(《郘亭遗文》卷四)人的思想、行径,变化极复杂,只机械式地分析人物,要得出个定论来,未免太单纯化。理至明显,不待详辩。

“做人”和“活人”也绝不相同。大概会做人的人,必不会“活人”。会活人的人,也难以会“做人”。如屈原、司马迁、岳武穆、文信国、傅山等等,都是会做人不会活人的人,在真理面前,色不降志曲从。会活人而不会做人的人,即鲁迅所说的“哈哈主义”者,八面玲珑,随风转舵,机智而乖巧,圆滑而平稳。至如上官大夫、李林甫之流,为了上爬,不惜牺牲别人的人,连会话人的人也够不上了。

(三)战斗的武器

旧时,一些书法论者谓晋代书家心境冲淡,无所外求,故能出高韵巨制,形成晋一代书风。这话是不错的。就在今天说来,书家、画家哪个不朝此境界追求?我也并不例外。这正是人的纯朴、博大、高雅的精神表现。所谓神品逸品的高绝处,正在于此。但佳作除了高韵深情的一面,还须有坚质豪气的一面。字如此,诗亦如此。庾开府诗,字字真,字字怨。而说者乃曰:“诗要从容尔雅。”这就激起傅山的怒火来,叱之云“夫《小弁》、屈原何时何地也?而概责之以从容尔雅,可谓全无心肝矣!”(《霜红龛集》卷三六杂记一)岂不然乎!结合时代的要求,书法应视为斗争的武器。如傅山所说:“平原气在中,毛颖足吞虏”这才是书法的极致,也即国民性、时代性,直达到世界性,为人类和平效劳的终点。罗曼·罗兰说的好:“只有国民性的东西,才是世界性的东西。”下面抄出韩愈一段论书法的警句,我看是值得深思研讨的。

往时张旭善草书,不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。今闲之于草书,有旭之心哉。不得其心而逐其迹,未见其旭也。为旭有道,利害必明,无遗锱铢,情炎之中,利欲斗进,有得有丧,勃然不释,然后一决于书,而后旭可几也。(《送高闲上人序》韩愈)

(四)人间乐园

艺术,给人以美的感受,得到幸福,从而产生了爱。爱民族,爱国家以至爱人类。这便是艺术深沉、纯朴和博大精神的最终目的。

一个沉浸于艺术生涯的人,他那涵盖一切的心灵,永远像春天一般充满着温暖、和悦、希望和光明。他在创作的开始经营到完成一幅巨制,仿佛时时都有一位快乐之神陪伴在他的身边。艺术家是最幸福的人,也该给人以幸福。“翰墨小神仙”,不是空话,只要你乐于接近她,她就会给你以快乐,让你身心健康,生活美满。

我是个惯于写作的教师,在写书稿,每遇到烦纷困扰,写不下去时,走进园林,寻求暂得解脱的办法,然而无效,惟有提笔作起字来,得救了。八十年代初,为了落实政策,受尽俗吏气,在法院,我向一位审判官说:“我只要求把是非弄清楚……”这位法官一手执茶碗,一手执香烟,神气十足:“现在还有是非?他要一把火把钟楼烧掉,你有什么办法?”我实在气愤不过,几乎会害癫症。回到图书馆,正好见到桌上放着一本《霍扬碑》拓片,这真救了我的命,突然进了乐园。这本碑则大有名,祝嘉老推崇万分,多年来求之不得,心上一切烦愤打扫得干干净净。如果能写出几个好字,真如妇女生出个婴儿似的,时时摸摸看看,得到无限的欣慰、希望。人们常说:“搞书画的人长寿。”千真万确!我从幼小时起到七十岁时,是个悲剧,能有今天,书法之恩也。医书上说长寿之道在于专注。习书要专注,读书亦然,都是防病治疗一方。专注有抵御一切外来干扰的能力,保持良好心态,气血通畅。书法是修养,大约喜怒无常、多愁欠健康的人,总是欠修养的人。书法又是锻炼,何绍基每书一字,汗水淋淋;傅山云“写小楷须用大力拄笔著纸,如以千金铁杖柱地”,苦练成精金,其是之谓欤?书艺给人的宽慰、快乐、防病、却病、长寿之力,就是如此的大。黄宾虹解释长寿为“民族的生命”,非指个人寿命,是极有道理的。他着眼远大。

“五·四”运动之际,蔡元培有“艺术代宗教”之说,语有“艺术救世”之谈,贝多芬有“艺术即上帝”之赞,盖因其关乎世道之心,立国基础,感化于人之深。不能把她当作“小道末技”看待。

(五)综合性的高级的艺术

书法的容量最大,吸收力也最强,是最高级的艺术,故又最难。却又是普遍为群众所喜闻乐见的艺术,因为它有适用性。逢时过节,门上要贴对联。绘画是山水、花木、鸟兽,一眼即可看透,得到喜悦。而字看起来,就不容易了。所谓“佳书须慧眼”,没有一定的文化水平、聪明才智,就不易识,难就难在这上头。

和书艺有着直接关系的绘画、诗歌、音乐、舞蹈、戏曲且不必说,就连天文、地理、宗教、哲学、兵法以至跳水、体操、拳击、御射,无一不是书艺的宝贵营养。儒家孟子说过“充实之谓美”。道家《庄子》是“被中国人公认的民族文学精华中最完美的作品。”(辜鸿铭《中国学》)《庄子》云:“彼其充实不可以已。”(《天下》)李白云:“高价倾宇宙。”借这句话来评书艺巨制,我看是最合适不过的了。

多一种知识学问,多一种经验阅历,书法便多一种营养、滋补,愈见其淳厚,愈见其精神,体会不尽。谁知艺道无终穷。

下面且就读书,观察自然、社会两部分,分别阐述之:

第一,先谈谈如何读古人书的问题:书法艺术世界有如天地自然世界,无不应有尽有。古人书正是这个大千世界,万物毕罗,取之不尽的宝库。而其中思维部分,诸如天地生成之道,社会发展之规律,学术理论,国之治术,做人礼法等,却是自然世界中所没有的,万不可不学。而当前一些有志于书法的青年,急于创新不重视学习文化甚至于连临摹古碑帖也怀有戒心,我看这实在是书法界的危机!

回看书法史上书家,无一不是饱学之士,有的是国学家、文豪、诗人,有的是医学家、军事家,如王羲之、颜鲁公、黄山谷、苏东坡、傅山、于右任……各有文集留传后世。书法同诗词一样行径,都是艺术,都是在发抒思想情感。“东坡之词旷,稼轩之词豪”,无二人之胸襟与学问而学其词,犹东施之效颦也。同样学王羲之、颜鲁公书法者,不知有千百十家,而各具体态面貌,无一雷同者。康有为、于右任、赵之谦、赵昌燮都是学魏碑的,而风神气态,各不相同。书体演变、发展,承前启后之关系甚明。推陈出新,不是要把陈的推倒不要,而是温故知新。有赖于聪明才智、悟性,所谓“中得心源”,就是。

就我个人几十年在读古人书、今人书实践中,所得教益,总的一句话,知识给了我莫大的力量。粗略言之,“三才者,天、地、人”,人与天地并生,位居老三。《荀子·天论篇》云:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是谓之能参。”我明白了人的身份、地位和伟大的责任:治。哲学的矛盾统一等三大定律,给人以开天、开人和理解社会历史的三把钥匙。《易经》又指出:“天行健,君子以自强不息”,勉励世人学习“天”的永恒的坚毅精神。读庄子《逍遥游》,看看大鹏的清荡之势,广游南溟天池,作天游化人,“奴俗龌龊意见,不知不觉打扫干净,莫说看今人不上眼,即看古人上眼者有几个。”(傅山《霜红龛集》卷二六《读南华经》)有此胸襟,书法乃可臻于高绝。《庄子》又说了“至人无己,神人无功,圣人无名”的话,这就是人要和群众打成一片,不计功名,除去“占有欲”的做人的准则。所有这些大道理,都是书本给予我的深刻的教诲。详言之,单就书法艺术而言,其中包括理论、演变史、鉴别、评论、欣赏、创作、技巧等等。规模之大,任取一项,穷毕生之力,难能尽得其微。我是重在“创作”方面的,八十年功夫,所得成就能与古人哪一家相比?丢失“与古为徒”一着,我看是忧虑。

第二,再谈如何观察自然、社会的问题:我观察自然界所得,感于那“象教”力之伟大。早年读谢道韫《登山》诗云:“气象尔何物,遂令我屡迁。”“气象”究为何物,我也久久不解。一九四三年冬,赴重庆途经西秦第一关,但见迎面一座大山,横空出世,巍然屹立。等车行到山底,仰头一望,真是“山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨”,深受到那大气逼人与威压之感。我想这该就是所说的“气象”吧?乃悟鲁公大字含宏光大的气魄,或即此“气象”耶!在社会活动中,观太极拳有立身在“中正安舒”之说。作字亦尔,重心居中,不偏不倚,稳若泰山,而又舒展自然,乃佳。又云:“两足站立,不得双重。”双重便失去清虚灵活之气。作字亦须有轻有重,有虚有实,实处显示力量,虚处则多变化,刚柔相济之理如此。如鲁公字,重心居中,支撑面广,不使重心超出范围之外,有卧虎之势,气不可夺。拳经有所谓“懂劲”、“用劲”、“蓄劲”之道。“劲”不是蛮力、闯劲、急性,而是指灵明活泼,由功深练出的神而明之的力。懂劲,是用意久而渐成的自然之势;用劲,是善于用力,有成效;蓄劲,是保存余力,不失元气。临碑帖揣摩字的形神,用笔轻重、走势,笔下稳妥,到家。作字能领会到三个劲字的妙道,则思过半矣。至于拳经上所说:“动作欲向上之时,即寓有向下之意”,各式脉络贯通,一气呵成,如环之无端,自是作草书的要着。余不详述。

习书历程

十三岁时进入山西襄汾县立第四高等小学念书,三年中,颇受校长师振堂先生的教泽。毕业时,先生特意告我说:“写字是你的一点长处,不要丢掉……”这虽是一句平常话,却无异于给我心中埋下了颗书法种子。考入太原国民师范后,蒙著名书家常赞春、田润霖诸先生的教导,书兴大浓,大力购买各种碑帖,如何绍基、钱南园、康有为、傅山、汉隶、魏碑、唐宋诸碑帖,日习十张大字,整整六个年头,不曾间断,其时环境亦佳,街面有赵铁山、常赞春、田润霖诸大家的牌匾,常驻足观赏,不忍离去。太原又是傅山的家乡,爱其人又爱其书法,初认识到做人和作字的关系。写字成了全班的风气,比我写得出色的有李雪峰(写黄山谷)、武启良(写魏体),相互奋勉,奠定了我的书法基础。

到了大学,饱读艺术理论著作,书法进一步提高。一九三九年春在家乡身受日寇的包围,其残酷远远超过古印度恶魔创建之地狱。我每写如“中”、“华”字末一笔的出锋竖笔,自信较为得力而锋利。这不是从山谷、傅山笔法而来,日本鬼子手中的那把长刀教育着我——杀!“平原气在中,毛颖足吞虏!”我这才把书法和国家紧密地联系起来,以书法为斗争的武器。是年秋,携眷来西安后,得识同乡的刘茵侬先生,他能文善书,为我介绍了《姚伯多》、《晖福寺》、《瘗鹤铭》诸名碑,又得到了几株奇葩,开在我的书园里。

一九五八年春,我因上海“泥土社”出版拙著《鲁迅“野草”探索》一书被疑为“胡风分子”,受到劳教处分,赴陕北佳县一带服役,置身于原始森林,过着与鹿豕为友、时亦碰到丰狐纹豹等物为一体的日子。既领受到大自然的风光,更得到宇宙精神的启示,以天下之美尽在于己矣。一次工作休息之际,忽见不远处一株粗壮如椽的野葡萄树,沿着两株乔木盘旋爬上,东绕西转,不见端倪,忽尔直垂而下,微风吹着树干恰似一笔狂草,我得了草字的原帖。大自然给予的恩赐,是值得我庆幸的一座恩德碑。

一九七九年,陕西师大书记兼校长李锦老介绍我到校图书馆工作,并成立了书画研究会。任平馆长,热衷于艺术事业,给了我许多方便,亲手整理过汉魏六朝隋唐墓志千余种,亦曾发愤临写多种。我的书法学习所以能日新月异,不断地提高、壮大起来,这是值得庆幸的又一座丰碑!

书法一道哪有个穷尽?我想在此晚年一段光景,习字、练字的同时,再写点有关书法哲学之类的文字,期能对精神文明建设有所贡献。《列子》里愚公“年且九十”,犹有移山之志;我今亦年且九十,虽无移山之力,能补足二十多年中白费去的光阴,庶无愧于屋漏足矣。

卫俊秀书法作品欣赏

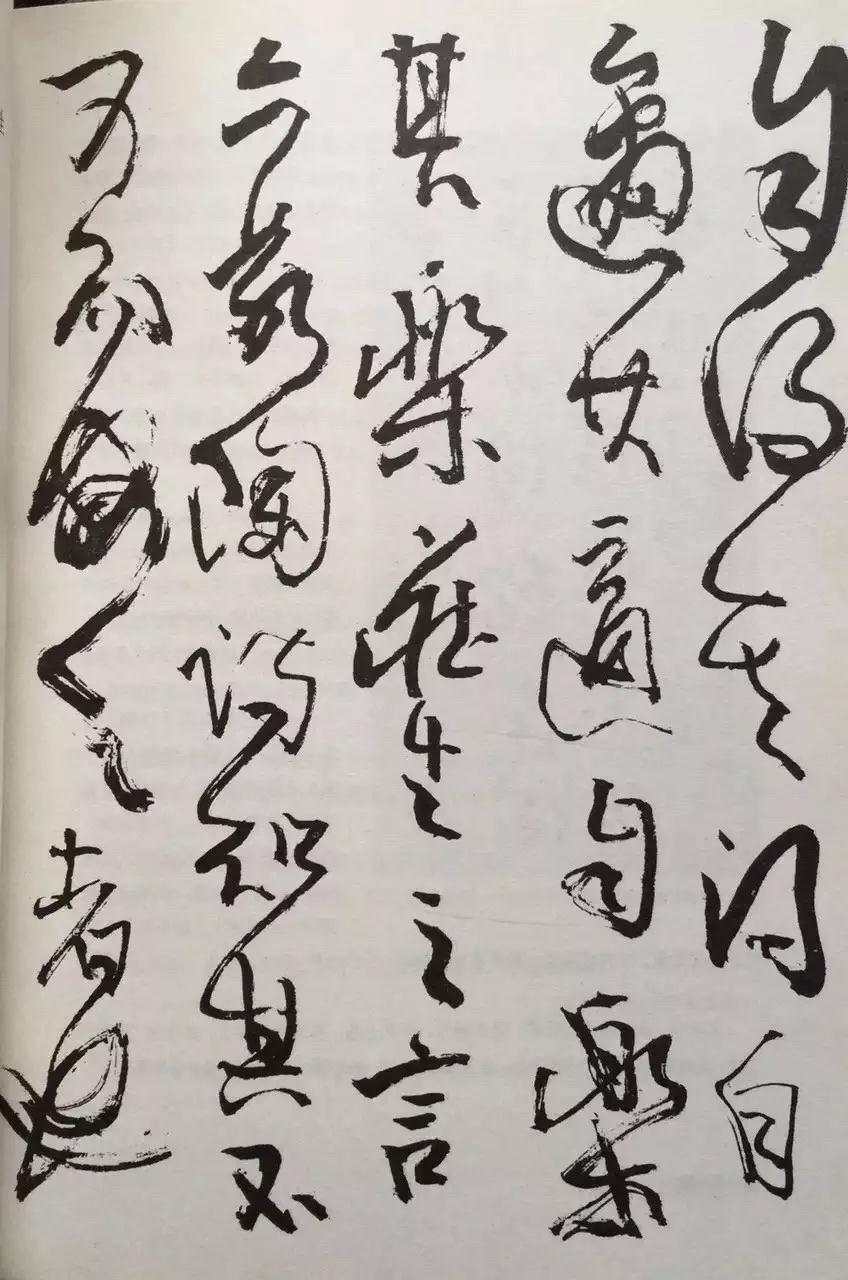

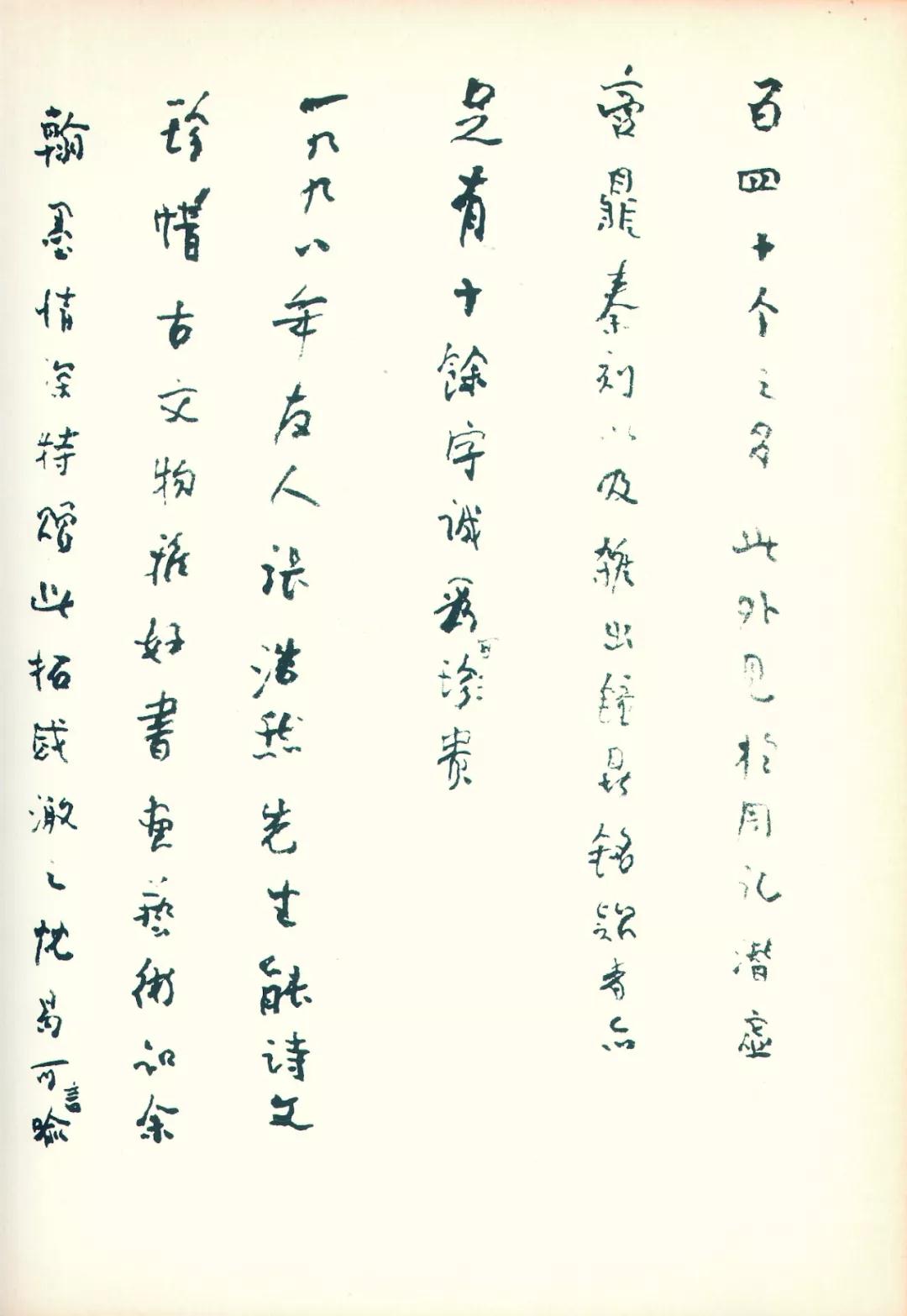

《草书诗册》选页1980年代末

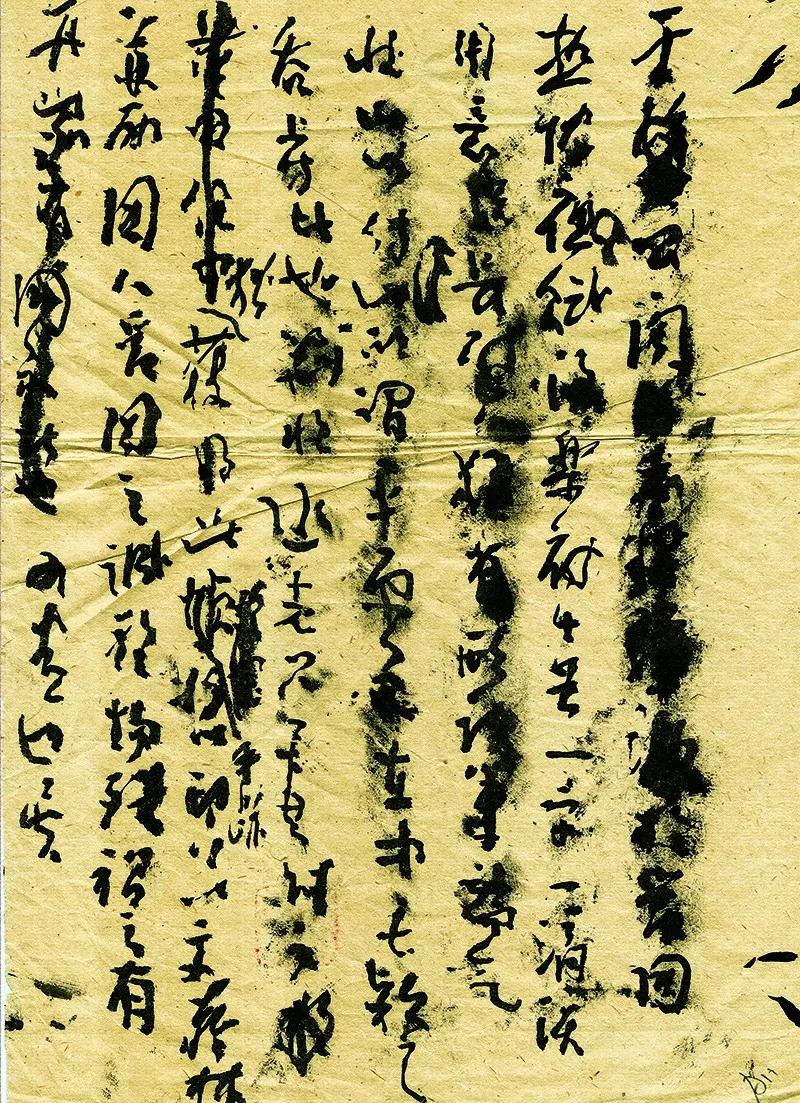

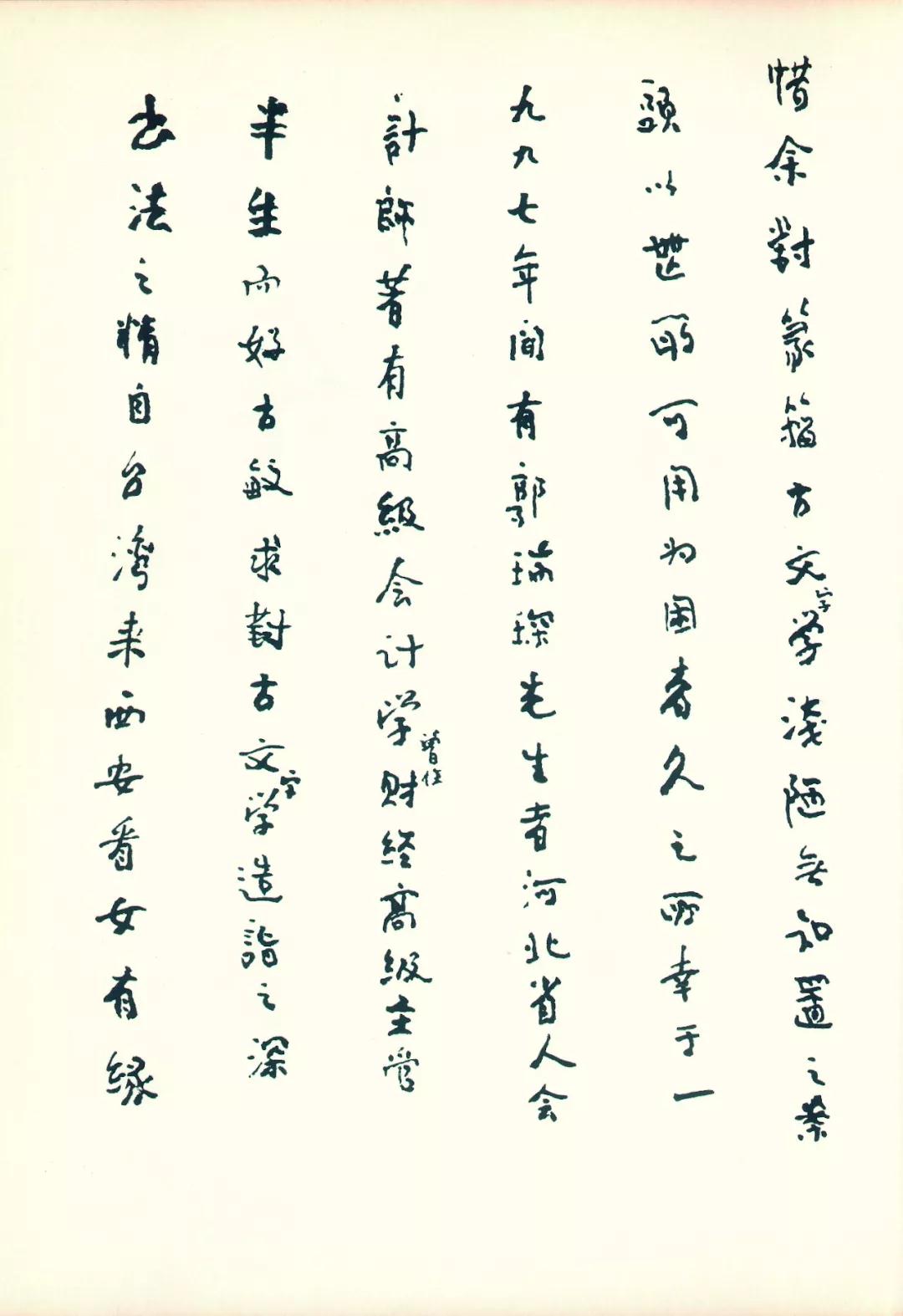

《于右任醉高歌》序手稿1990年代初

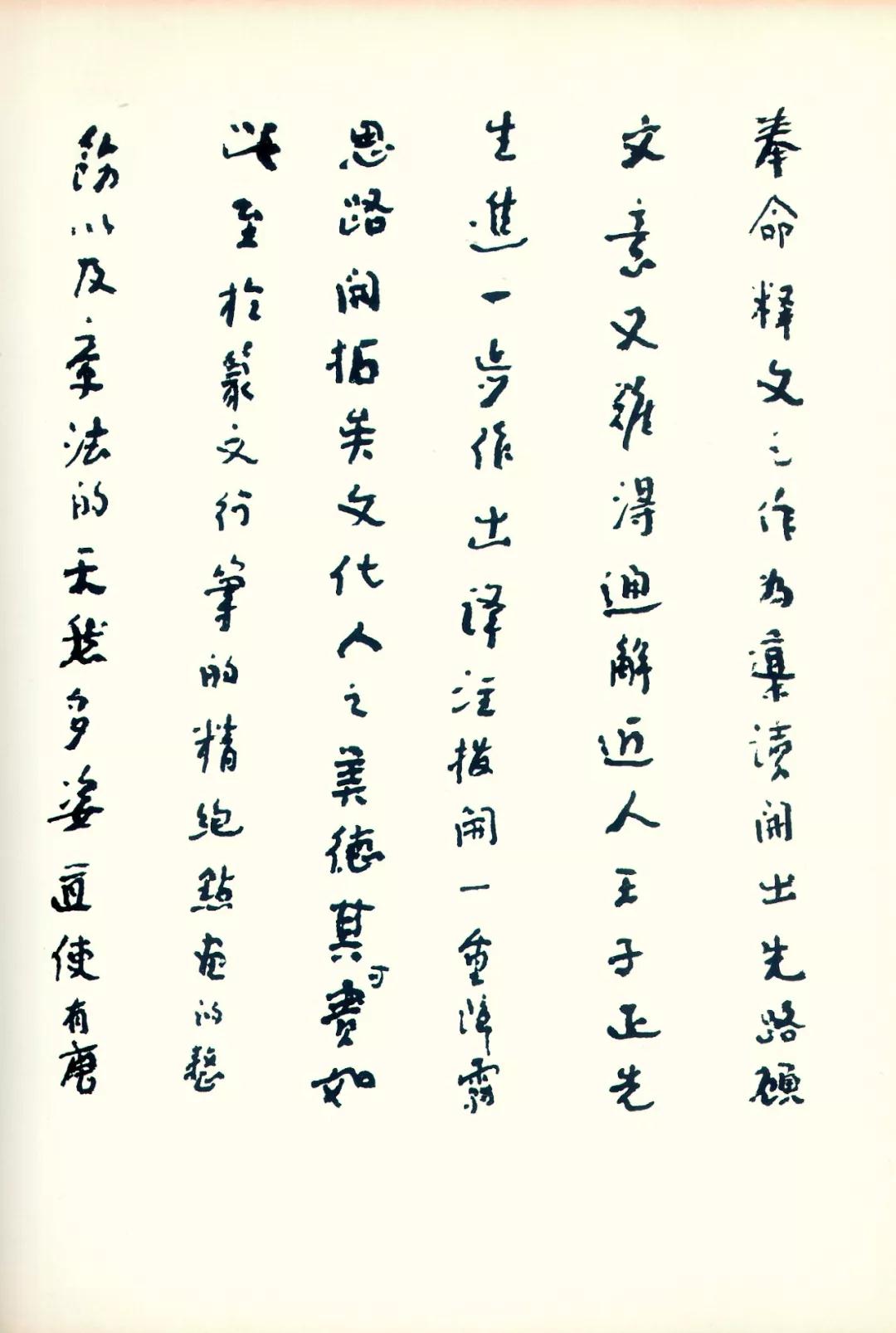

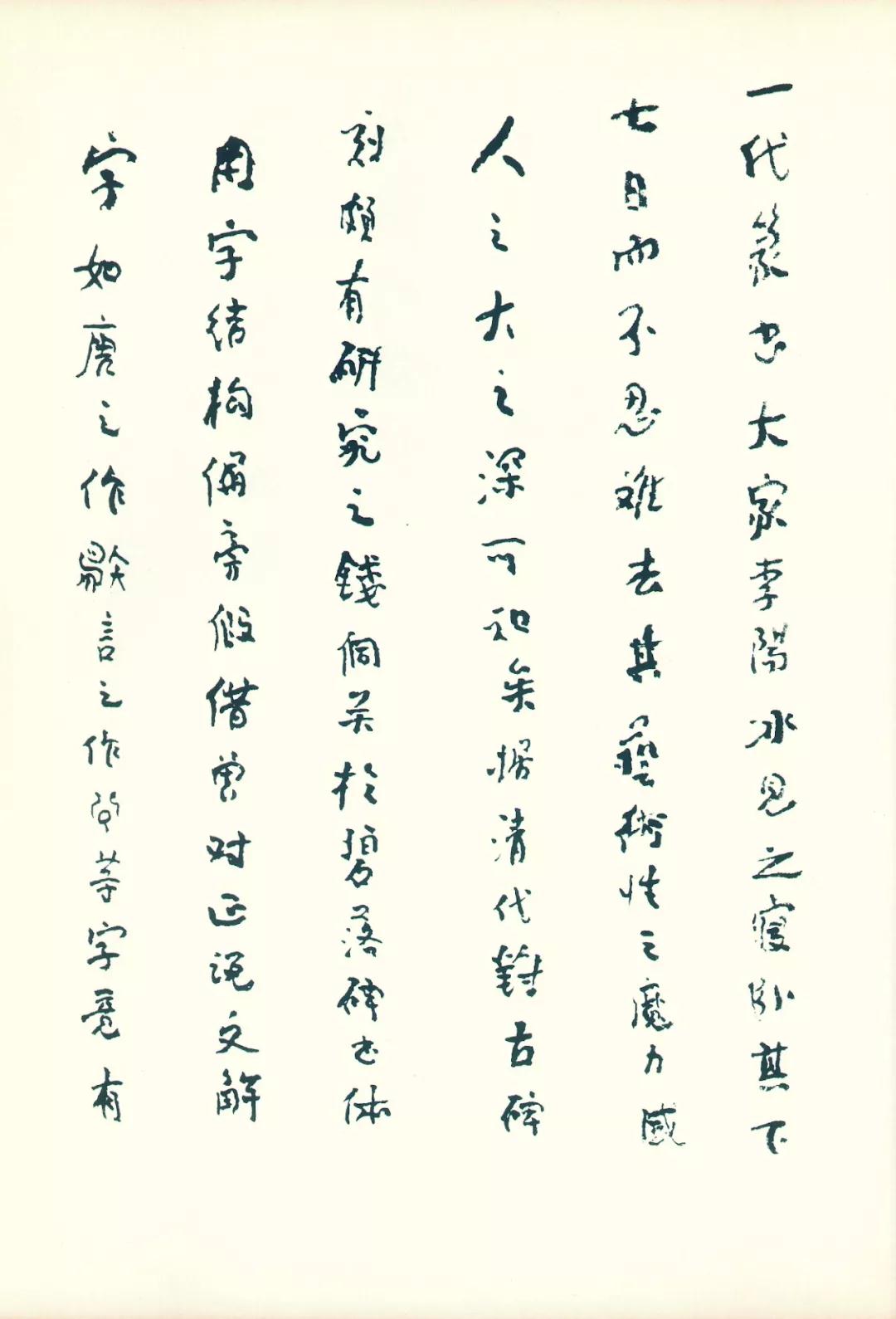

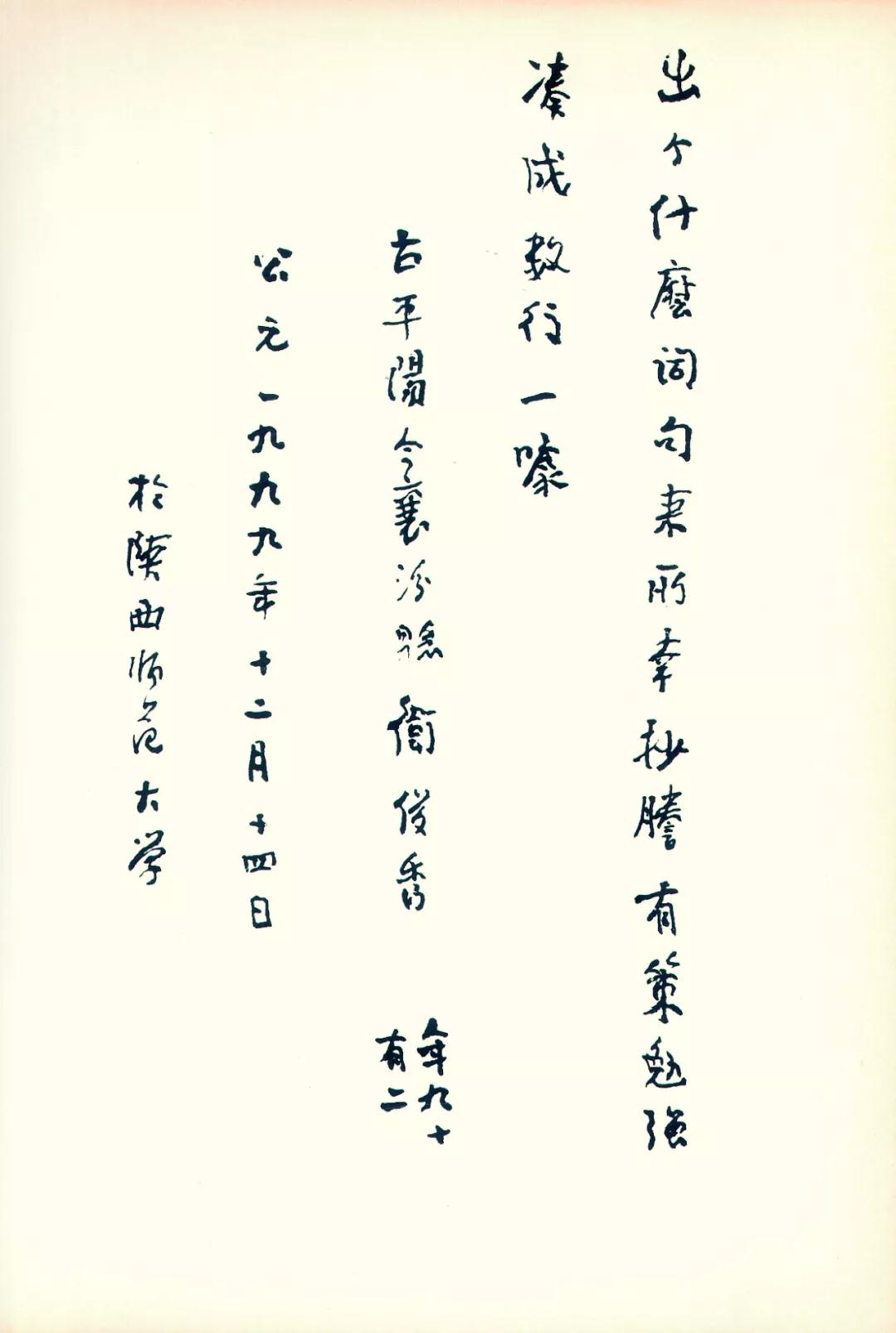

跋《碧落碑》1999年