邱振中|当代书写:我的观点与创作

2020-01-02 16:49:13 来源:停云文化 点击:

2019年11月,邱振中先生参加了今日美术馆《隐匿的叙事》展览,并对其30年来在当代书写创作方向上的思考和作品进行了反思。在此,让我们重温展览现场的同时,从不同维度理解邱先生的当代书写创作。

从1988 年到2019年的三十年中,我的文字类作品经过了几个阶段的变化,从中也折射出当代文字作品一些具有普遍性的问题。

一 、观点

文字书写有两个要素:文词与构成。人们通常不注意书写作品的文词,原因大约是构成已有定式,文词(诗文、语词)对欣赏的影响关系甚微,赏析书法时轻视文词已成惯习。此外在现代艺术的影响下,重视构成被看做“不保守”“现代”的标志,强化了人们忽视文词的心理。

通常书法创作中,文词也没有多少选择的余地,旧文、新撰,都与构成无关。

在今天以创新为目的的创作中,绝大部分作品文辞与构成没有相关性,有些作品看起来文辞与构成相契合,但它们的连接依靠的是简单的联想。

在一件视觉作品中,构成必须有创意,但文辞的作用隐藏在深处。

书法史上伟大的作品都是作者生命经历的组成部分,它与文辞息息相关,如《丧乱帖》《祭侄季明稿》《黄州寒食诗帖》。后世忽视文辞,严重影响到书法境界的开拓。但是在相当长的时间里,没有对此质疑的机会——书法的“衰败”几乎成为人们意识到的唯一理由。今天情境已经改变,对语言与文字的认识、对作品意义的认识都立足于一个新的基础之上。

当代艺术强调“观念”,而文字作品中的“观念”与文词关系尤为密切,因此当代艺术中的书写必须严格审视文辞内容与作品构成、意境和意义的关系。

当代创作可以选取已有的文本,但应该细致地审查文本与构成的关联。

当代艺术创作中对“观念”的贡献,必须符合这些要求,否则只是摭拾他人唾余:(1)在传统作品与当代创作中未曾被表达过;(2)在当代观念中具有独特的意义。

此外,判断书写构成的推进有两个坐标:书法史与当代艺术史。

千余年来,中国书写主要是风格的变迁,在构成方式上做出贡献的作者屈指可数。区分“风格”和“构成方式”这两个概念极为重要。构成方式主要指笔法运动方式或运动原理的改变(如林散之)、新的章法构成形式(在《章法的构成》一文所列举的形式之外)或字结构构成方式的改变(如王铎作品中新的单字轴线形式)。

对一种新的风格的评价,更多依凭观赏者的审美趣味,但构成上的贡献,是一个可以加以排比和论述的问题(参见邱振中《王铎:图形分析与书法才能的构成》)。

在可以预见的将来,艺术作品必须在观念和构成两个方面同时达到高水准,文字作品同此。

二 、创作

时段只是一个大致的界线,探索、试验渗透在很长的时间里。这里以代表性作品的创作时间为划分的依据。

我同时致力于当代文字创作的题材、构成。

我对手边所有汉语书籍分类搜捡。每个题材都是一个发现。这种发现非常艰难。

我为每一个文字题材寻找适合的、独特的构成。

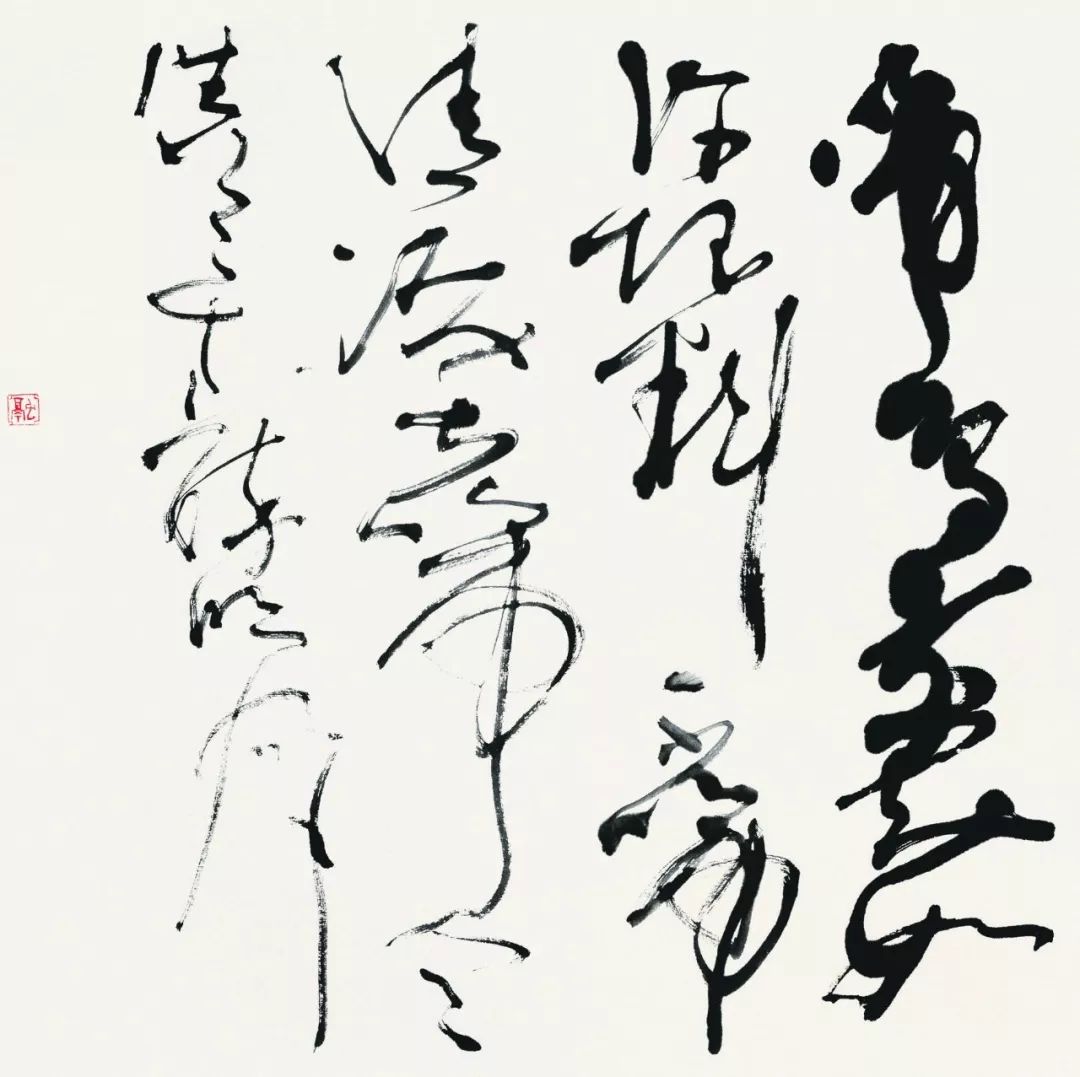

新诗系列·保证 68×68cm 纸上水墨 1988

新诗系列·状态Ⅴ 68×68cm 纸上水墨 1994

新诗系列严格按诗歌内容书写,但行列的界线已经打破,解散、重叠,使单字之间的界线消失。作品因此而失去可读性,但这是必要的代价。阅读可以通过释文进行。

这是关注书法的空间关系必然会到达的一种状态。行列界线被打破,视觉上有新意,书写心态有变化,但书写机制并没有改变:狂草的难以辨识、不可辨识早已存在,我只不过强化了某些手段而已。

新诗系列的大量创作保持到1990年代前期。2000年以后创作过一些大尺幅的诗歌作品。

(逆时针旋转90°横向观看)

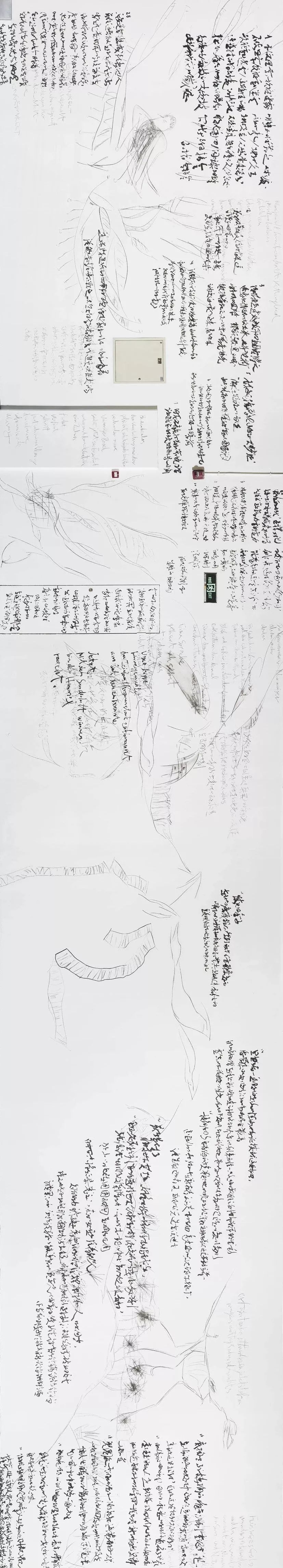

日记(1988年9月7日-1989年6月26日)

180×540cm 纸上水墨

这是我十个月里每天的签名。作品由若干张纸组成,每张纸都卷起来,每天打开一角,随便抓一支笔,写下名字和日期。

中国书法中有一个观念,任意书写的几个字就能反映一个人此刻的状态。每天的书写,不就是“日记”吗?为了作品纯粹、简洁,签名和日期是最简单的选择。很快就确定了构思。临近展览,打开一看,这是我的作品吗?我根本想不到作品最后的模样。其中包含了构图的自发、意外,以及笔触和结构极大的丰富性。两百多个签名,不同的笔、不同的墨色,不同的感觉状态,盯住一个局部看,会觉得非常不协调;退后看整体,再特殊的笔触,一定在其他地方有呼应。这是一件观念和图形兼得的作品。

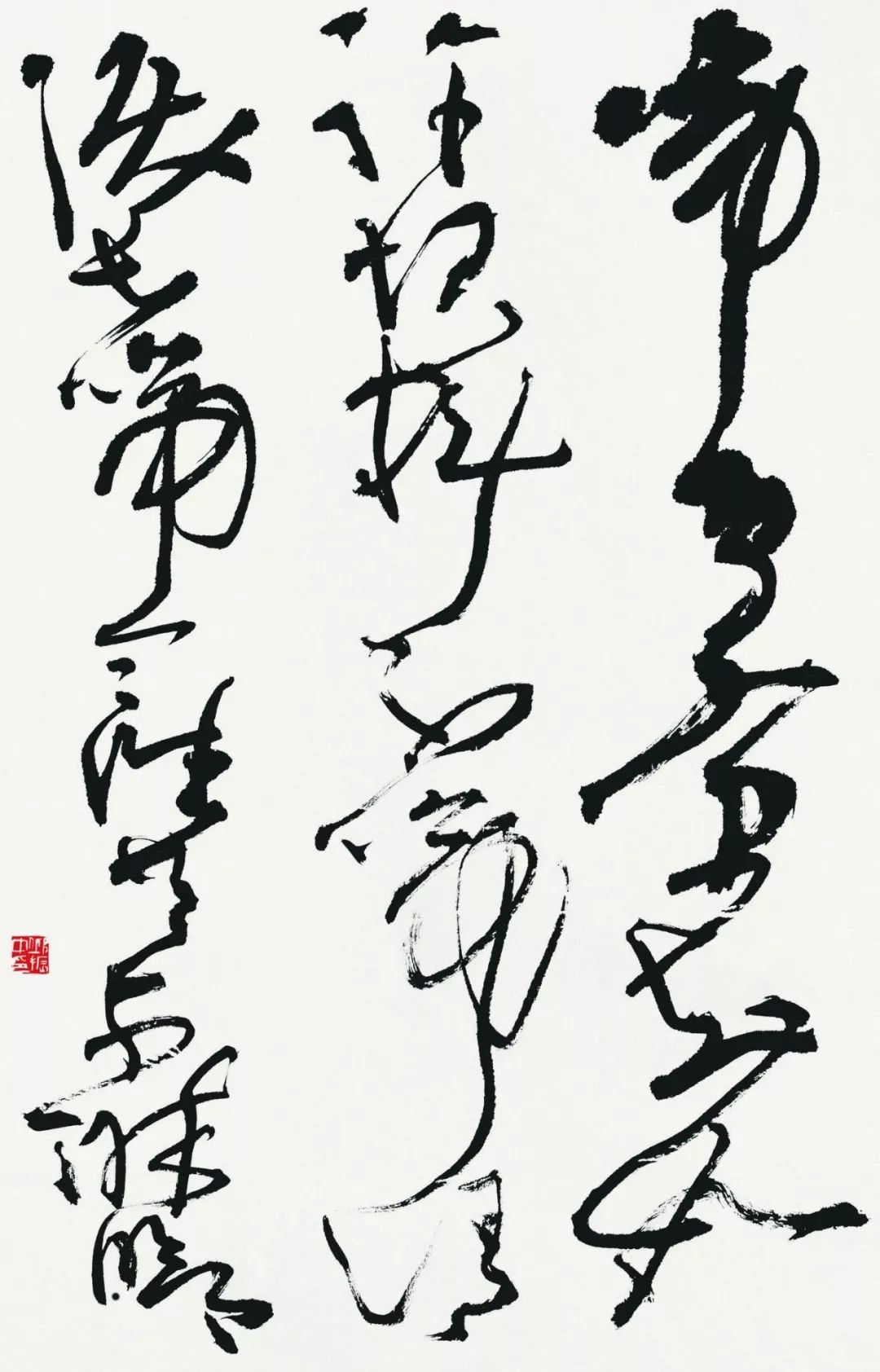

南无阿弥陀佛 68×68cm 纸上水墨 1988

我们都在寺庙听过诵经。我想用书法作品来表现这种节奏。首先想到的是书写佛经,但佛经字数多,写下来像一件普通的书法作品。我想,要与佛教有关,又要在节奏的表现上有充分的自由。最后选择的是“南无阿弥陀佛”。很多佛教徒口中总是念念有词,念的即是佛号。

这件作品被收入《中国佛教文化辞典》,被称作“当代佛教艺术作品”。我深感意外。仔细想想,还真是。

汉语辞典以“三角”为词头的词

68×68cm 纸上水墨 1988

我在翻检各种书籍寻找创作题材的时候,在《同义词词林》的索引中看到以“三角”为词头的一长串词。这是词典设定的排列方式,但是当我读到“三角铁、三角裤”时,忍不住笑了。我问自己,看到这种东西笑什么?我想肯定是我读过的弗洛伊德在起作用。这种现代知识的背景是无法屏蔽的。合上辞典后,我想,为什么不能利用这种排列,做一件作品?

待考文字系列·NO.9 68×68cm 纸上水墨 1988

所有古文字词典后面都有一个附录,里面是文字学家没有考释出来的字,叫“待考释文字”。意思是说,把它们集中在这里,等待人们的考证。也许过十年二十年能考证出一个,但这些文字此刻没有任何人认识。这些“待考文字”与我们认识的所有古文字都不一样——如果它们在结构上有关联,释读会比较容易,考释不出来就是因为它们与已释读文字的明显差异。这些奇特、诡异而又精彩的结构让我兴奋不已。

这些“待考文字”书法家、篆刻家从来没用过。

人们通常认为“传统风格作品”与“当代文字作品”两类作品形同水火,但在我的创作中,它们关系密切,互相依存。

我通过这些传统风格的作品获得技术上重要的推进。例如作品中所有空间的准确配合、线条质感苛刻的标准、新的空间构成类型等。对于当代汉字书写,这些技术上的目标具有重要的意义。

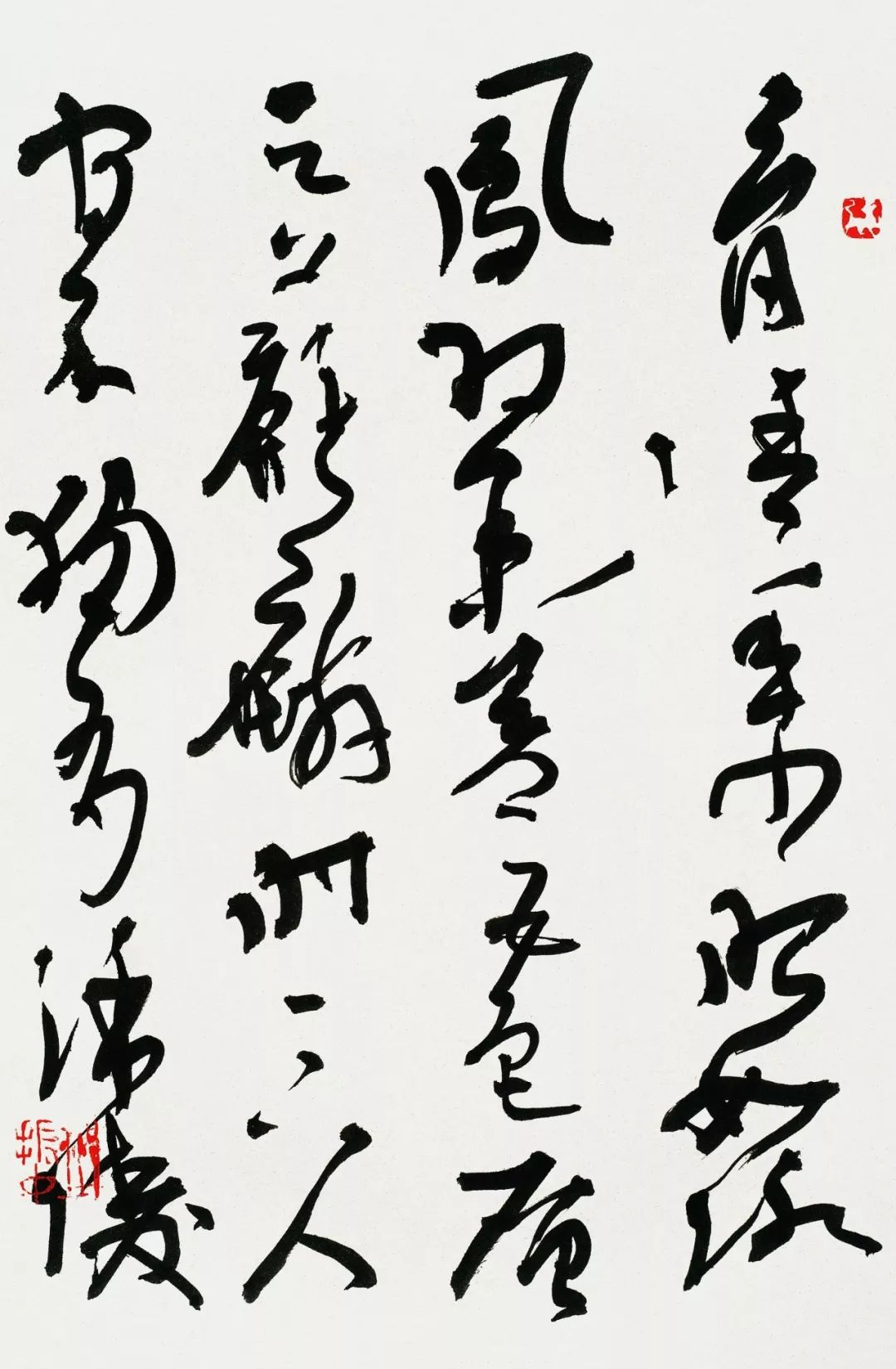

辛弃疾·贺新郎 68×68cm 纸上水墨 1988

带来新的章法构成。

辛弃疾·贺新郎 38.6×26.8cm 纸上水墨 1990

字间空间与字内空间开始融合。

杜牧·赠李秀才是上公孙子

38.6×26.8cm 纸上水墨 2007

追求作品中所有空间的统一性。我回到作品的单元空间上,希望通过对作品内部和外部每一空间的控制,使作品中所有空间成为一个高度统一的、协调的整体。它是长时间努力的结果。

这是一个艰难的过程。书法的一次性书写带来巨大的困难,保证一次性书写中线条的品质,很难同时获得一流的空间结构,但这是一位书写者必须解决的问题。

这种控制逐渐融入作品的整体构成中。它成为未来作品重要的基础。

新诗系列·状态-Ⅳ 21×42.5cm 纸上铅笔 2013

人们在草书,特别是狂草中已经获得线的流畅性,但所有空间的的通贯、连续,必须以行间空间与字内空间的融合为前提。

通常书写时,都是一个字的语义先出现,然后再写下这个字,语义与字迹关系分明,但是在这些诗稿中,在语义出现的瞬间,这个字的书写便已完成:不是语义在引导书写,而是书写在催促着语义、压迫着语义。这样语义与书写便处于一种全新的关系中:结构迫不及待的涌出成为事情主导的一方。书写连续性的定义于此发生了变化:书写不再是单字的衔接,而是空间的涌流。字内空间和字间空间的界线消失。

这种连接与以前所有作品中的“流畅”拉开了距离。这是一种新的构成关系。

它是书写机制变革时不可缺少的一种准备。

1988-1994的作品,使我相信当代文字创作能够做到具有现代意义的表达。它们构成了一个完整的思路,但不是一条通畅的大道。精心选择的题材虽然为构成带来了创意,但对题材的苛刻要求,使每一个题材的获取都变得十分艰难。这条道路非常狭窄。我怀疑它是不是能把当代书写引向一个足够开阔的场域。我不知道怎么做。我甚至感到绝望。我在近二十年的时间里只创作了几件现代诗歌作品。

期间书写的训练、探索一直没有停止,它们是为书写的改进而做的努力,但我心里始终惦记着当代文字作品。

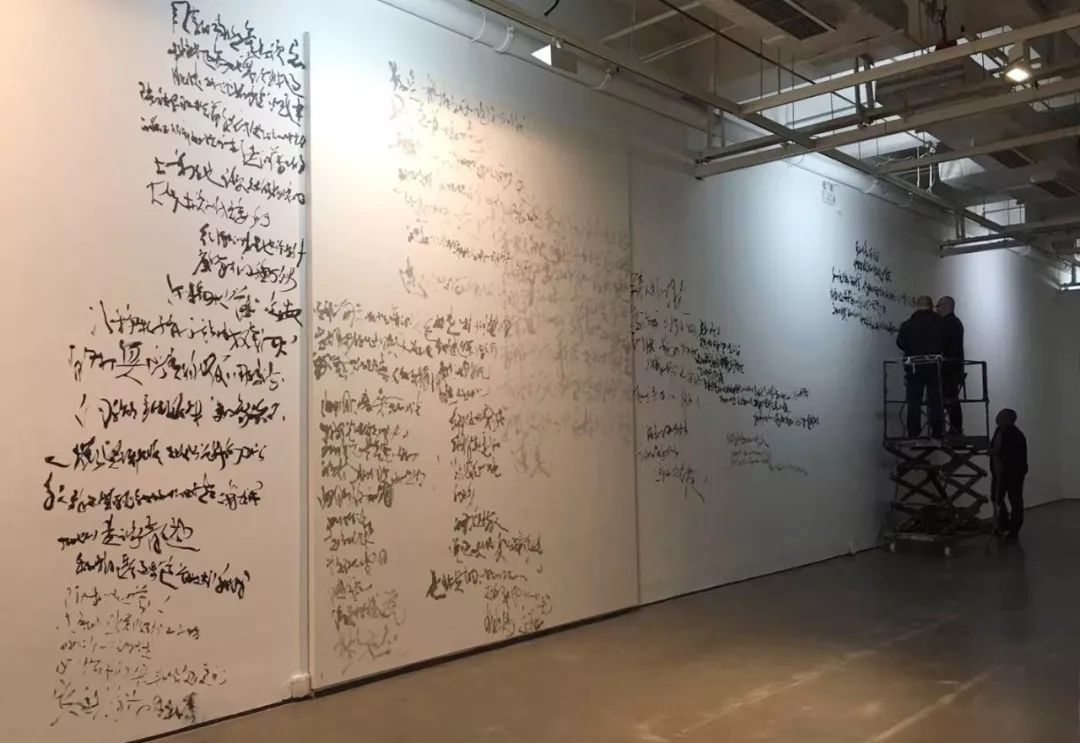

2018年,意外得到1600平方米的展厅,展期三个月,但是只有一个月的准备时间。我决定直接在墙上书写几件大幅作品。这样,一下接上了我对文字作品的思考。

我搜寻过手边一切汉语文本,决心不放过一切可用于书法创作的材料。当代哲学、前卫诗歌是绕不过的文本。超大作品成为选取复杂文本的有利条件。

德里达的著作成为“语默”展(2018年12月)最初的选择。

德里达·延异(现场) 936×384cm 墙上水墨 2018

德里达·最后的谈话:我向我自己开战(片段)

70×70cm 纸上水墨 2018

几乎无人会用当代哲学文本来做书法创作的题材,但是当代哲学在我的阅读中如此重要,它在某些关键的问题上彻底改变了我。它是我迟早会去书写的内容。

大块的墙面以及必须赋予的观念性,是我选择当代哲学文本充分的理由。当代诗歌与哲学是当代文本中的两极,我很快确定了策兰的诗歌与散文。

(逆时针旋转90°横向观看)

策兰·暗蚀(局部) 2700×350cm 墙上水墨 2018

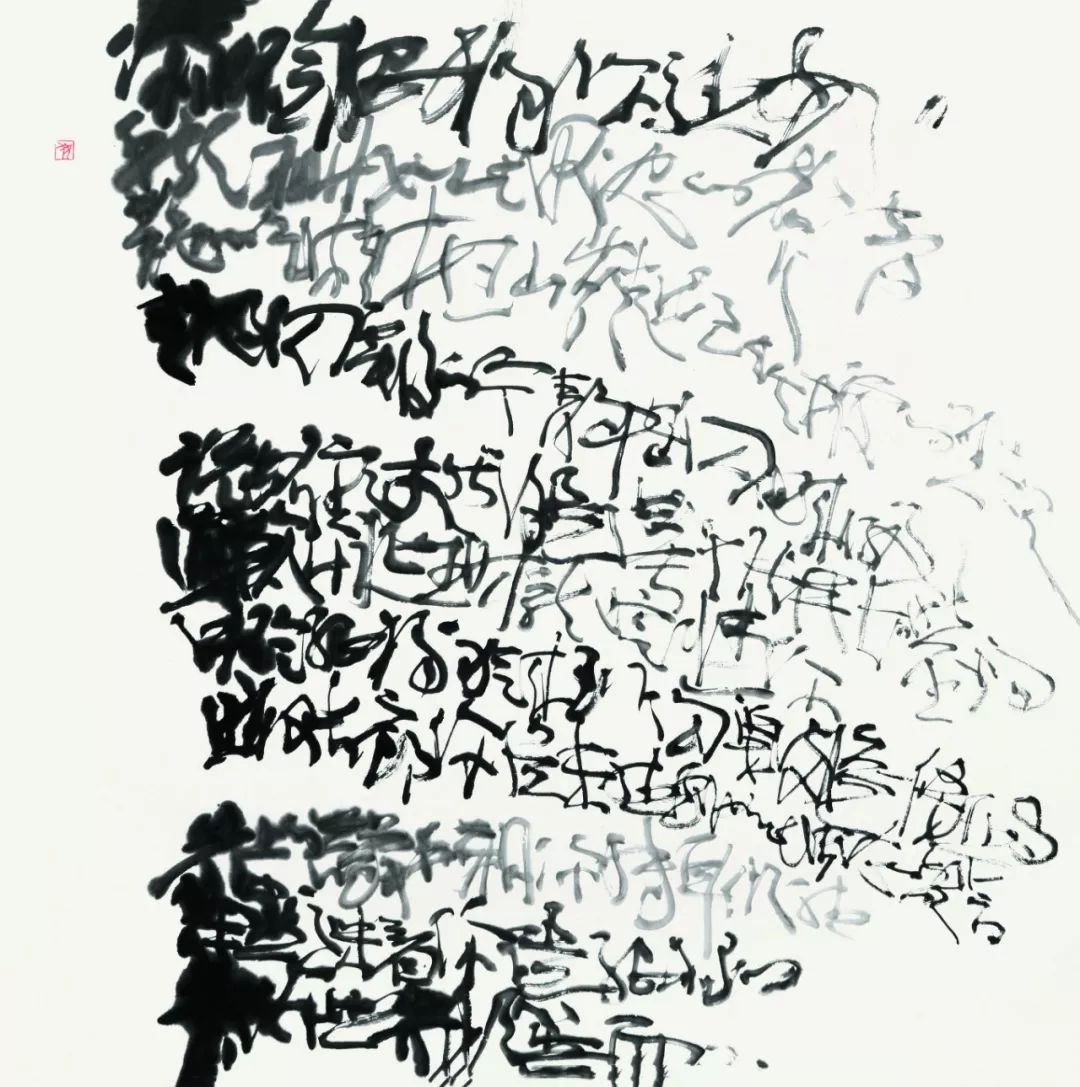

我想用书写的不可识别来对应文本的艰深、阅读的困难,于是便有了拒绝阅读的构思。书写时的省略、重叠等手法自然出现。

书写持续近十天,这种书写方式的意义逐渐浮现。它使我获得前所未有的书写体验。

在这种书写中,工具当下的性能和身体的感觉状态成为最重要的环节。如果笔毫弹性不够,或身体的移动受阻、手腕某个动作不适,都成为动作变形的理由,环转、弯折随意删除、改造。这样,书写的各个环节之间产生了根本的变化。

我首先注意到的是“字—笔—手”之间的关系,接着是省察到内心状态的变化:一种从未体验过的解放、融洽之感。中国书法工具如此简单,但对线的要求如此苛刻,书写者绝大部分场合是在与工具“搏斗”,而以字结构的这种解放为起点而获得工具、手—身体、心—感觉,还有眼(不再拘限于对字的识别和结构的规定性)的解放,书写的回路(“字—笔—手—心—眼”)性质彻底改变。

这时书写获得极大的自由:只要毛笔的性能、身体的感觉未能与规定的字结构达到默契,便不管结构的规定,省略、归并、重叠,任意驱使毛笔,从而构成一种全新的关系。

书写时对“文本”的依凭还在,依然是看一眼文本书写一段文字,但此后的关连完全不同。

新的书写机制开始出现。

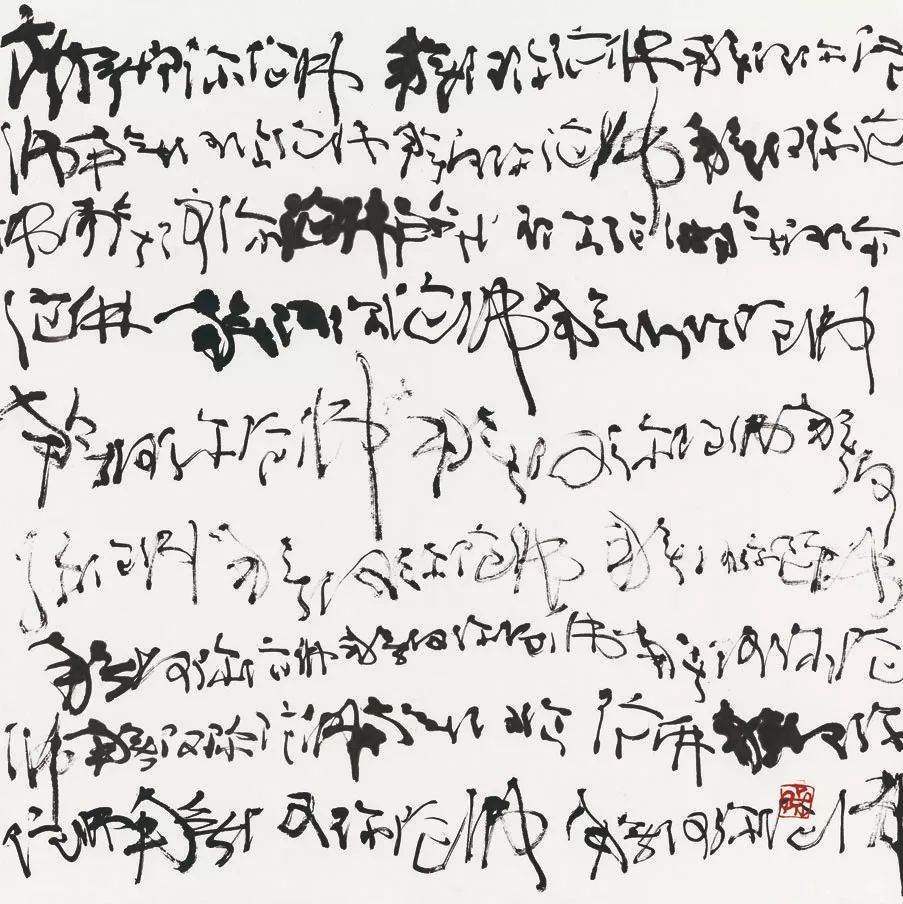

随后的创作,题材选取的是中国古典小说。这是我迟早要去书写的文本:《金瓶梅》。紧接着便确定了书写新版《金瓶梅》中被删去的文字(人民文学出版社和齐鲁书社1980年代的版本中各删去一万余字)。它与“语-默”的主题密合无间。

被删去的《金瓶梅》NO.1(现场)

96×90cm ×4 纸上水墨 2019

被删去的《金瓶梅》NO.2(现场)

(逆时针旋转90°横向观看)

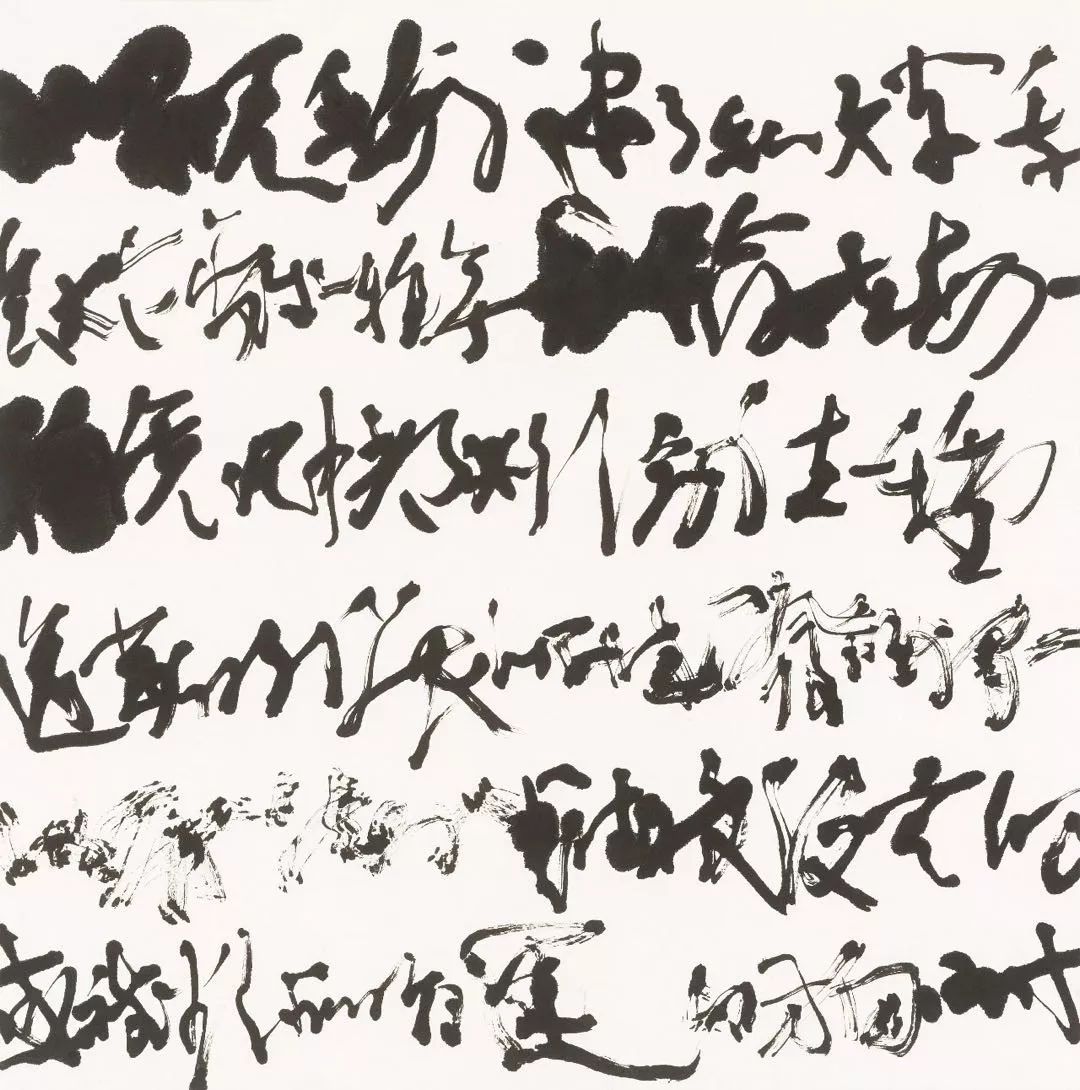

被删去的《金瓶梅》NO.2

96×90cm ×12 纸上水墨 2019

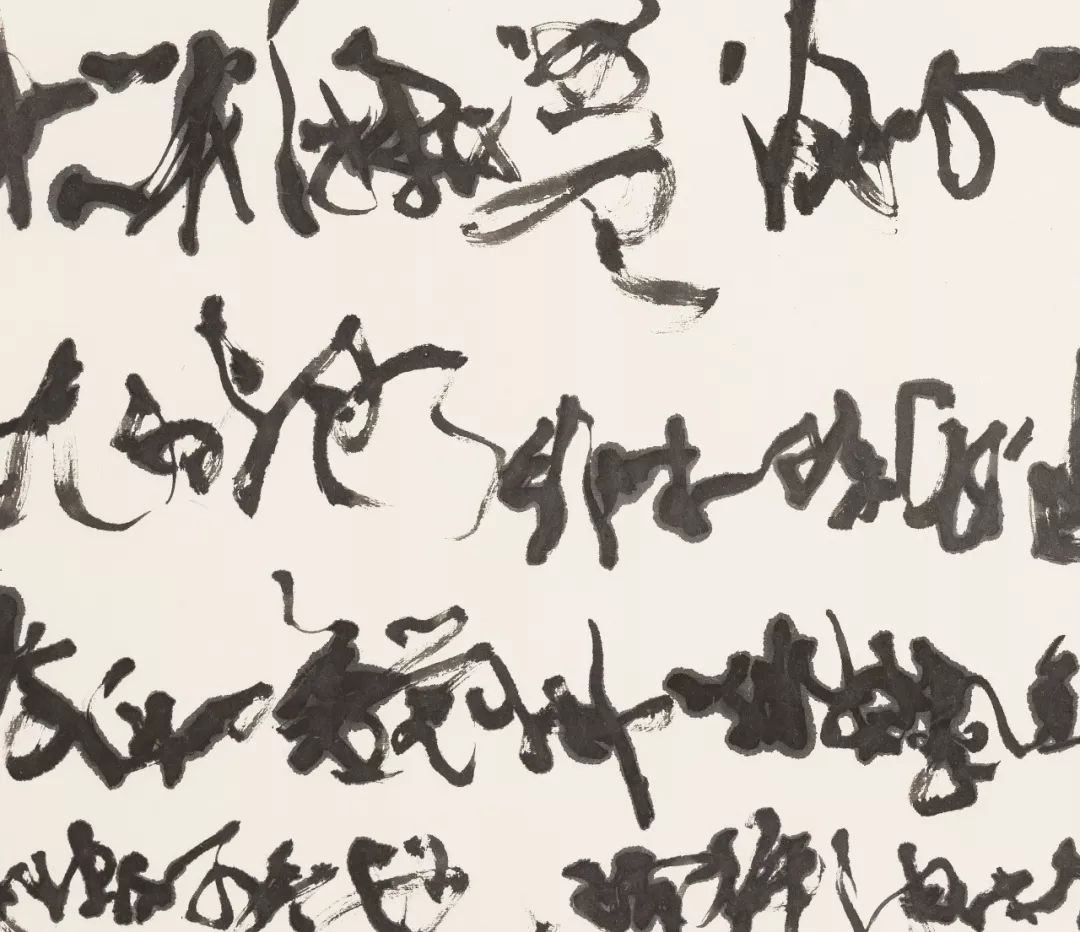

被删去的《金瓶梅》NO.2(局部)

如果说德里达和策兰的文本虽然艰深,毕竟还是能被理解,它们并不是处于完全的“沉默”中,但在《被删除的〈金瓶梅〉》中,删除的文本是真正的“沉默”。“语”与“默”的张力扩大。文本与主题密合无间。

《被删除的〈金瓶梅〉》中,新的书写机制带来的构成方式进一步展开。节奏、空间有了更丰富的变化,作品“像”书法,然而同时又不像“书法”。——到这个时候,我们可以说,在书法史不变的“书写机制”之外,出现了一种新的“书写机制”:以文本为起点,但以拒绝阅读为目标;以文本和汉字结构为起点,在遵循规定结构到疏离规定结构的过程中完成视觉图形的创作;以历史上书写技巧的全部积累为基础,但以即兴的自由运动解散这些技巧并即时选择某些所需的成分进行创造。

这种书写既依靠文字又离开文字,旋读旋离。

这种书写获得充分的自由——不是观念的自由,而是实际操作的简化、省略、归并、选择以及节奏处理的充分自由。它通过对有关技巧的运用,通过选择和设想的文词,带来为作品注入观念的广泛的可能性。