尚古观念下的篆隶为源观

2019-12-04 10:46:30 来源:荣宝斋 点击:

文 /张红军

在通常的认知中,篆隶笔意是一个由来已久的观念。但实际上,篆隶为源观的形成,有一循序渐进的发展过程,甚至到了清代碑学的逐渐兴起,篆隶为源观方才有了风格意义上的真正践行。

一、尚古之以篆为源

在唐代,已有篆书为本的萌芽,宋代已有明确的探本溯源,追踪篆隶笔意的理论叙述。朱长文《续书断》云:“自羲、献以来,未有如公者也……自秦行篆籀,汉用分隶,字有义理,法贵谨严,魏、晋而下,始减损笔画以就字势,惟公合篆籀之义理,得分隶之谨严,放而不流,拘而不拙,善书之至也。”从颜书中会得篆隶之法,此一方面由于鲁公之书确有篆籀之气;另一方面,也因朱氏已有明确的溯源篆隶的意识,但这并不能说明其已有意将篆隶笔意合为一体,许多时候,源所指向的仍只是篆籀之意。“历两汉、魏、晋至隋、唐,逾千载,学书者惟真草是工,穷英撷华,浮攻相尚,而曾不省其本根,由是篆学中废。”隋唐之后,真草是攻,篆学中废,此处虽是为突出李阳冰而进行的溯源,却已将篆籀作为本根。但我们所说的篆隶为源,在清代之前,更多的体现为以篆书为源,涉及篆隶时,要么为统续笔法而概说,要么是将篆隶笔法隔离开来的具体阐述。姜夔《续书谱》云:“真行草书之法,其源出于虫篆、八分、飞白、章草等。圆劲古淡,则出于虫篆;点画波发,则出于八分;转换向背,则出于飞白;简便痛快,则出于章草。”真行草更多的可归于帖学,姜夔在笔意上的追溯并未体现出篆隶的本源特征。米芾云:“书至隶,大篆古法大坏矣。”在米芾的眼中,大篆所代表的古法与隶书是无法相通的,基于这种认识,也就很难将篆隶笔意作为古法的本源了。

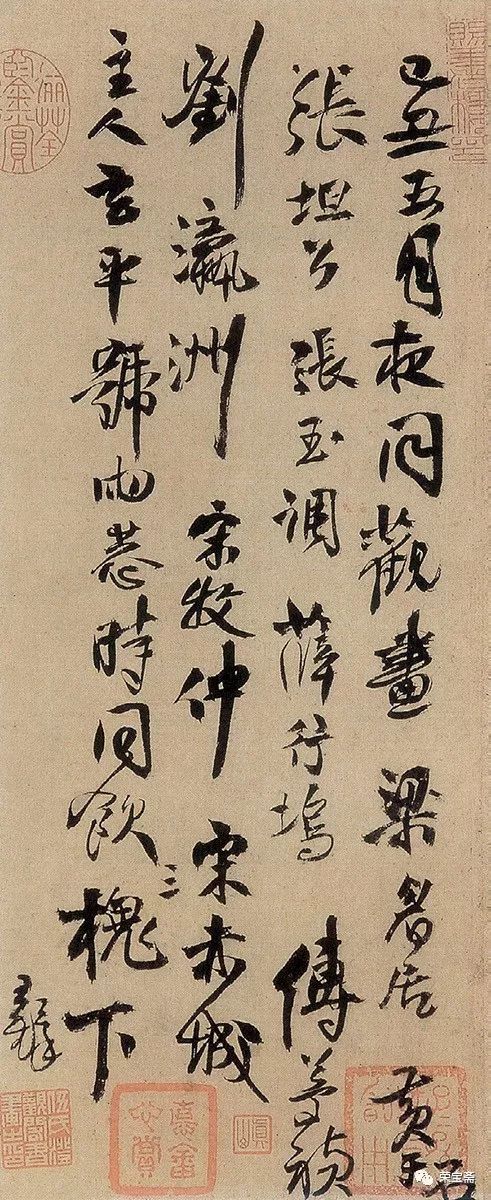

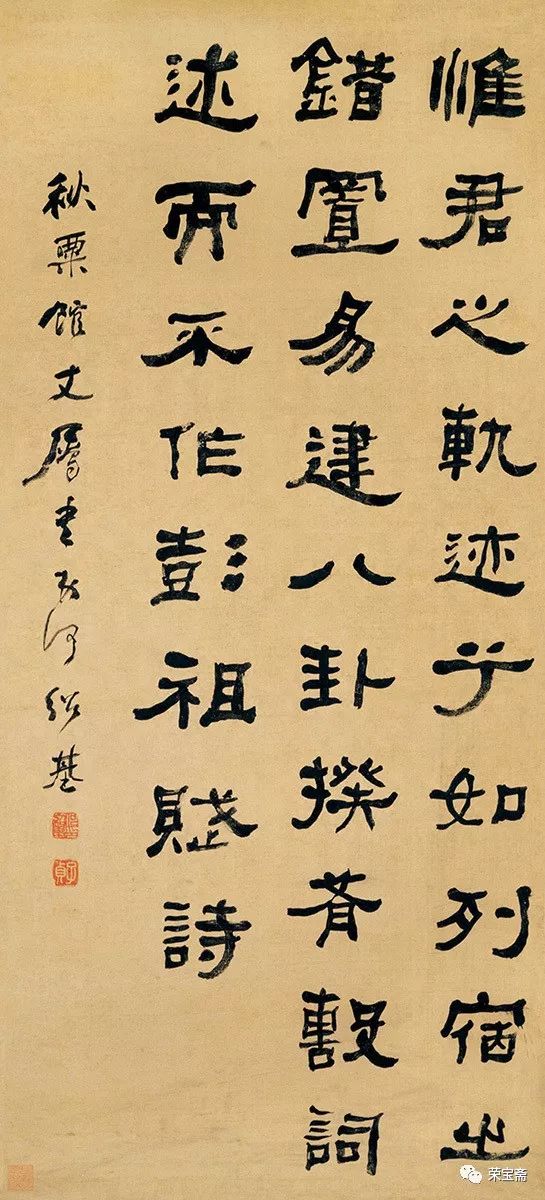

明 王铎 跋《枯兰复花赋》

清代以前,所谓的篆隶为源,基本是沿着篆书为源的理路向前发展的。篆书为源所一致推崇和追随的是以小篆为对象,追求圆笔铁线的单一格局,而小篆的圆笔铁线与尖锋毛笔特性往往是相左的。所以,在篆书的师法中,书家一是过度的刻意追求铁线的效果,甚至故意泯灭毛笔的特性,缘木求鱼;二是随着这种观念的固化,使得篆书书家虽为数众多,却鲜有能卓然名家者。陈槱《负暄野录》揭露了古人作篆的束毫现象,虽不见得尽皆如此,但也约略说明书家对篆书笔法的认识所可能出现的扭曲。从篆书与隶书在笔意上的长期分离来看,篆隶笔意从古法观念上的会通转化为实践上的艺术形式几乎是不可能完成的,历史的发展也诠释了这一现象。

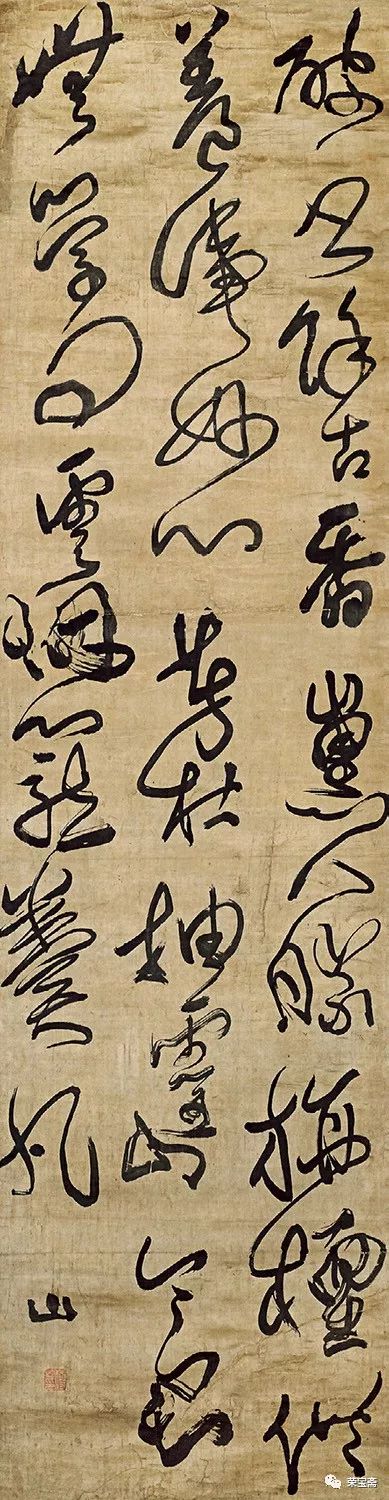

清 傅山 破书余古香 183×48.5cm 山西博物院藏

另外,篆书为源在清代以前,虽有理论上的建构,在实践上却很难有效实践,即便有相合处,也很难形成一种思潮,得到广泛的应用。但是,这并不是说此前的本源观就毫无意义,至少它从观念上对书法进行了溯源,从而在字源上以及书法演进的理论叙述中,奠定了篆籀的本源地位,这就赋予其理所当然的合法性。尽管时机尚未成熟,至少提供了一种理路。清代篆隶复兴,自然而然地激发起书家对于篆隶古意的探索和兼融。篆籀乃至篆隶笔意,在清代之前,虽未真正实现,甚至出现了许多误解,但亦为清代篆隶笔意的介入提供了理论上的支撑和实践上的思路。

二、篆隶为源观的叙述理路

清代以前,书学上的追本溯源往往是以篆书为本的,有关篆隶之间笔意融通的叙述极少,与文字学上以篆、隶为古今的分界点相类,可以说一定程度上体现了字源上的追宗。清代篆、隶书的复兴以及碑学家对于篆隶本源观念的建构,使得以往的篆书为源转向了篆隶为源,并在碑学思想的启迪下,找到了融入篆隶笔意的有效途径。

由于金石考据的盛行,一方面基于字源的书学考量仍然相伴始终;另一方面,清代书法基于篆隶笔意相通的风格审美观念逐渐受到关注,篆隶之变逐渐被纳入到书学的建构中,成为复古开新的源泉。

清 阮元 孝莫善休十一言联 荣宝斋藏

傅山云:“不知篆籀从来而讲字学书法,皆寐也,适发明者一笑。”知篆籀从来的首要目的是要明确字法,这与清代以前以篆为源的观念颇多相合处。从傅山对于异体字使用态度的变化来看,我们能够约略感知清代碑学对于明其源流的重视。清代对字学的重视远胜晚明,随之而来的是对书法之源的关注。与前代不同的是,清代篆、隶并兴,对于字法的强调不只是落实在篆籀上,更甚者,清代篆隶的复兴是以隶书为先导的,使得有关篆隶之变的讨论成为理所当然,篆隶在笔意上的会通成为可能。傅山强调,学习楷书,需知篆隶之变,若自篆隶八分来,便能会篆隶之意,知众体同意,本无差别,不斤斤于功夫,自能偶合古人。傅山所说,多针对楷书的学习,虽有字体演变这种时序的影响在,所追寻的却是篆隶古意的天然自适。傅山书论,最为著名的莫过于“四宁四毋”说了,此说并非刻意追求丑拙,而是对流美书风的反叛,这一思想的形成,与清代访碑背景下兴起的篆隶,尤其是隶书,有很大关系。傅山说:“汉隶之不可思议处,只是硬拙,初无布置等当之意。凡偏旁左右,宽窄疏密,信手行去,一派天机。”由此上溯篆籀,书学篆隶,会通篆隶之变,始能至妙。傅山书论的价值在于篆隶笔意之“不期如此而能如此”的书法观,只是,阴差阳错的是,因为“四宁四毋”说的旗帜鲜明和后来者的误读,卒为碑学的兴起起到了推泼助澜的作用。从篆隶为源的角度来看,傅山虽未有系统的理论建构,在零星的叙述中,已从实践的角度进行了提倡,发了篆隶为源之先声。

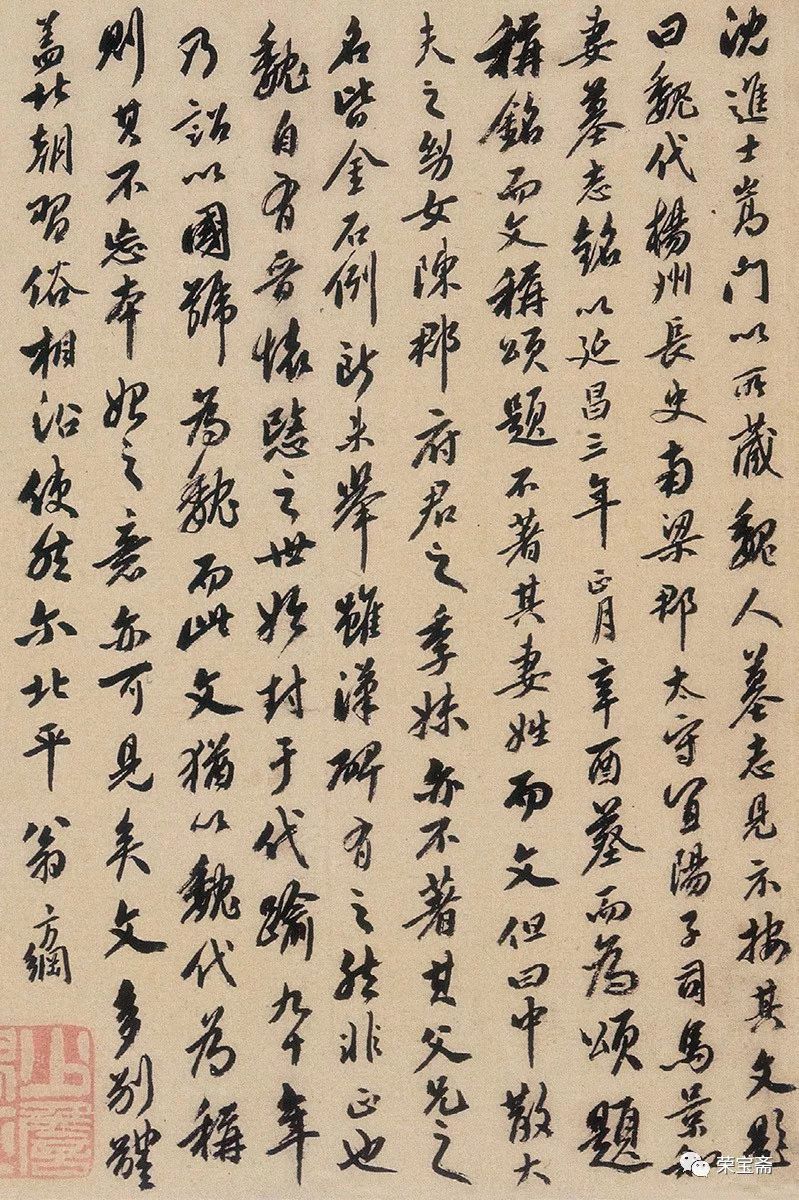

清 翁方纲 跋《司马景和妻孟敬训墓志铭》

清代初期,因访碑活动与篆隶的兴起,关于高古朴拙书风的倡导不绝如缕,只是多数还只是零星的札记,其间体现出对古法的普遍推崇。翁方纲以王铎不知古法而专骋己意贬之,又说:“书法以质厚为本,自米、董以后趋行草者多不留意于楷法,于是视楷法为应酬束缚之事,必以修饰匀净为工,而行草则日即于宕轶。”这种以古为本的观念,一旦形成系统的理论建构,极易追溯到篆隶,这一点在阮元那里很快得到了实现。清代书法以复古为解放,对篆隶进行溯源自是理所当然。阮元的叙述有三点需要注意:一是篆隶乃书法之源,而复古需要溯源;二是南北分派,自魏晋以后,以“二王”为代表的帖系书法已失篆隶古法,碑派则传篆隶古法;三是唐朝的王氏一尊,使得南北的差异未能彰显,进而导致“二王”书风,随着《阁帖》的长期盛行,弊端丛生,这也为碑学提供了介入的契机。这种篆隶为源,北碑传篆隶古法,帖学古法尽失而“二王”尚有古法的建构理路,直至康有为,也还在延续。

清 包世臣 临《书谱》山东省博物馆藏

如果说,阮元的篆隶观还停留在理论上的建构需要的话,那么,包世臣不仅更明确地对篆分遗意进行了阐释,而且从实践操作上,对如何获取篆分遗意进行了笔法上的技术透析。包氏“从书体根源来研究后世书法传衍的轨迹,试图寻找出决定书法优劣的关键,认为这个关键就是‘篆分遗意’”,与傅山论篆隶集中于楷书不同的是,包氏将之推衍于其他书体,并寻绎出具体笔法的操作方式和传承脉络,且多以六朝书迹为对象,进而确认了六朝书迹的高古,这反过来进一步巩固了篆隶古法的本源地位。

清 何绍基 隶书 52.3cm×115.5cm 台北“故宫博物院”藏

在清代,尤其是晚清,随着篆隶遗意在碑学实践中的展开,这一观念逐渐得到了普遍认同。何绍基云:“有唐一代,书家林立,然意兼篆分,涵抱万有,则前惟渤海,后惟鲁国。非虞、褚诸公所能颉颃也。此论非深于篆分真草源流本末者,固不能信。”这也比较符合何绍基的实践路径,推崇北碑,但很少师法,在其成就最高的行草书中,是以颜体为基而融入篆隶笔意的,这一方面是由于颜体本身就有明显的篆籀意味,另一方面是由于何绍基的有意探索。刘熙载《书概》云:“以篆隶为古,以正书为今,此只是据体而言。其实书之辨全在身分斤两,体其末也。”刘氏论书有调和碑学与帖学的趋向,少有偏激之言。这足以说明,碑学的建构已成为一个有效的存在。所谓“隶形与篆相反,隶意却要与篆相用”,清代以前,对于篆隶笔意相用的讨论是很少的,甚至因为形的相反,导致源的追溯只是落实在篆籀上,造成隶书的缺位。刘熙载亦是篆隶笔意的积极阐释者,但若论及关于篆隶笔意的系统建构,则首推康有为的《广艺舟双楫》。

康有为书论,从刻帖的翻之已坏入手,对以唐楷为代表的馆阁类书体和以“二王”为代表的帖系书风进行梳理和批评,张扬北碑,进而建构起以篆隶为本源,“二王”与北碑俱传篆隶古法,实践以北碑为基,溯源篆隶,兼采“二王”帖学的碑学理论体系。建构中,康有为所要做的就是确立北碑的正统地位,策略便是首先确立篆隶的本源地位。

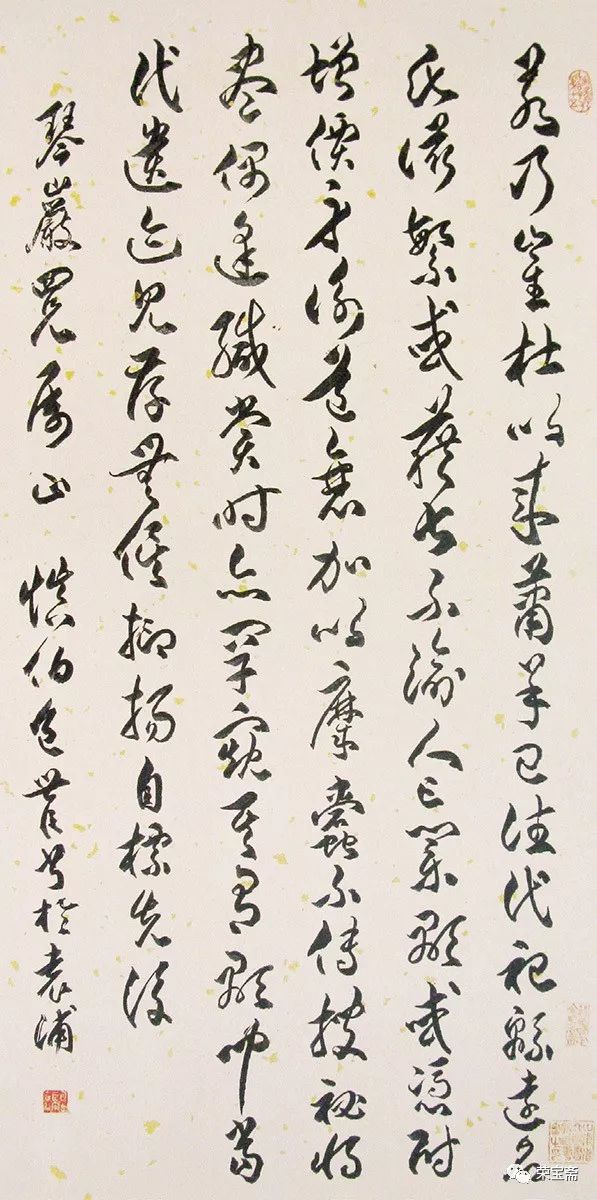

清 康有为 行书侧身独立七言联 39cm×150cm×2 浙江省博物馆藏

康的理论建构首先是从字源上进行阐释, 进而从书法的演进上进行溯源,并说:“吾于汉人书酷爱八分,以其在篆、隶之间,朴茂雄逸,古气未漓。至桓、灵已后,变古已甚,滋味殊薄。吾于正楷不取唐人书,亦以此也。”在康有为的论述中,以真楷为宗,与对北碑的提倡是一致的,对真楷的要求便是“体在篆、隶间”。康有为对唐以后师法“二王”而成院体的现象提出了批评,原因则是未能上溯汉、魏,明其源流。目的不只是不俗,而是要“抗旌晋、宋,树垒魏、齐”,其道便是本原于汉。汉分有篆隶古意,而“南、北朝碑莫不有汉分意”,从而为尊碑进行了合理性衍说。所以,在清代,碑学的萌芽是伴随篆、隶的复兴而产生的,碑学建构的落脚点是楷书,追求便是有篆隶古意,康虽明说本汉,其旨归仍是以篆隶为源的。

(本文作者系北京城市学院教育学部书法系讲师)

(节选自《荣宝斋》2018-10 总第167期)