群言 | 张旭光和李双阳关于“新帖学”创作的对话

2019-12-04 09:18:44 来源:网络 点击:

双阳和我事先有一个商定,这次到吴江要举行一次关于“新帖学”的对话,并将邀请张旭光老师一起探讨“新帖学”,让我来做这次“新帖学”对话的主持。

从创作方面来讲张旭光是北方帖学书家的重要代表,李双阳是南方帖学的重要作者。两位书法家在创作中都有自己深刻的体悟,你们的对话对当下帖学的创作一定有些重要的启示。

我想今天你们的对话是一场南北的对话。我们讨论的主题还是围绕着新帖学,怎样在创作上和理论上更好的融合和衔接。怎样用更有效的理论来指导创作,然后怎样在创作当中在来寻找更新的理论突破点。想从这个角度,还有就是“新帖学”该何去何从,怎样才能够更好的、更坚实的、更健康的走下去,这也是我们当代很多书法作者,特别是帖学书家所关注的一些重点问题,也是重点话题,所以从这几方面来展开探索。

▼李双阳:

在座的张老师,姜老师对于“新帖学”都有自己很深的探索和理解,这次把张老师,姜老师请过来也是机会难得,这也是请诸位来吴江的初衷。关于当代书法,从“新古典主义”到“学院派”再到“流行书风”再到现在的“新帖学”的创导,非常想知道这段时间,张老师对“新帖学”的看法和理解。当然以前零星的在您的文章里面也体会到一些“新帖学”的观点。

▼张旭光:

“新帖学”的发起人应该说是姜寿田,是他形成的这么一个概念,他对元明以来在赵(赵子昂)、董(董香光)笼罩下把帖学的发展,带到了一个很难走的境地了。后来碑学的兴起和帖学走到死胡同里也有关,所以碑学从清代一直到民国成就了一座高峰,帖学就式微了。姜寿田做了一个很好的分析,找了很多原因,很重要的一条就是元明两代对传统经典帖学的误读,或者说他们无论是在理论上或创作中都很不全面,所以帖学的创作越来越枯竭,这是其中的一个原因,还有别的原因。我是感觉到了他把帖学的发展历程与得失分析得明晰,很有道理。我是搞帖学的,所以我就很感兴趣,那么再加上我这么多年来,一直在强调帖学的时代性的问题。当代的书法总要表现出时代感,一直强调时代的感受,强调时代的审美,特别是这个时代下,书法不再以实用为主了,而更大程度上讲它是审美层面艺术创作。它需要增加美的元素。所以“新帖学”一提出,就跟我这些年所思考的问题靠在一起了。我是属于倡导者。

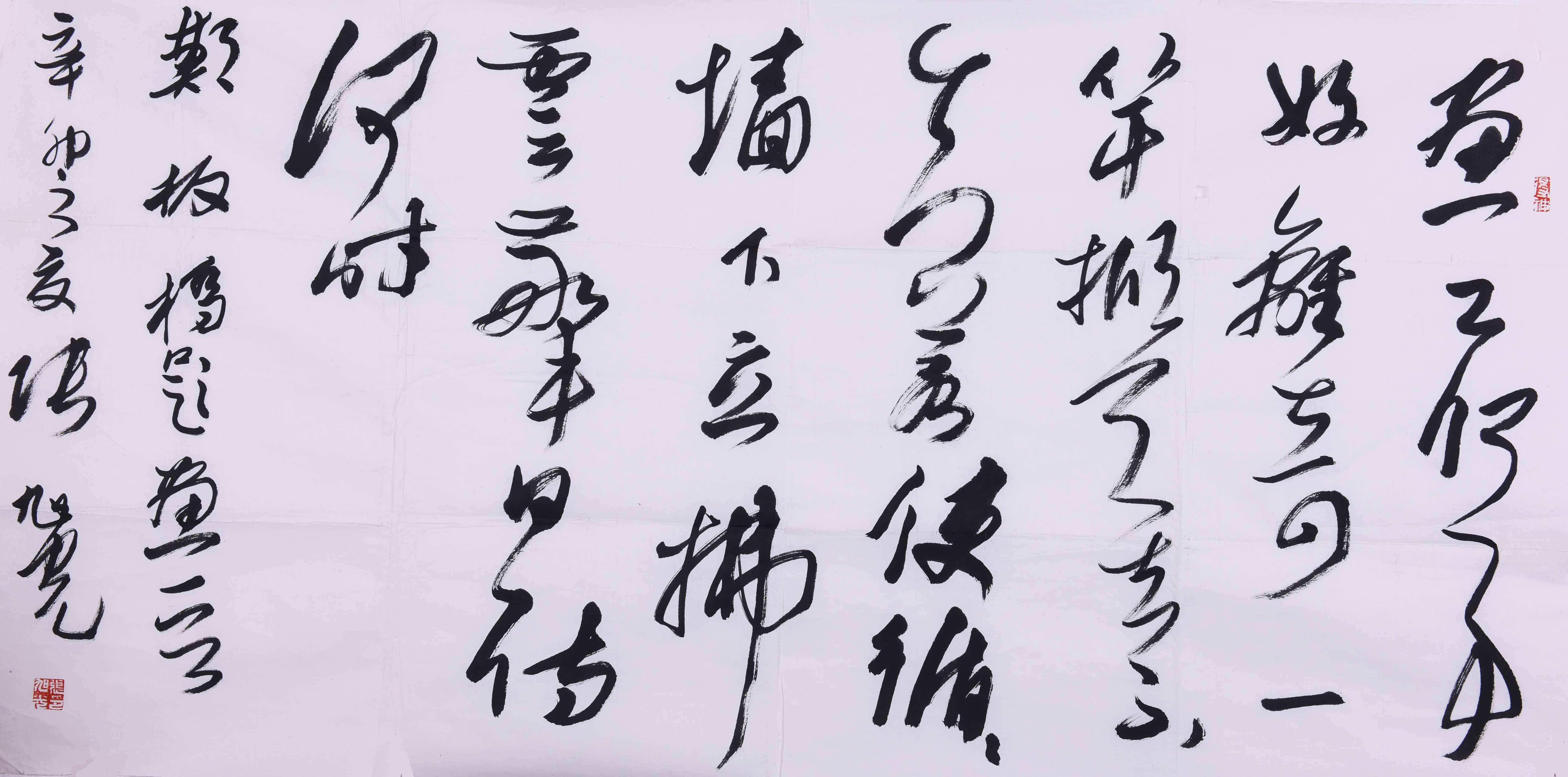

张旭光兰亭奖艺术奖获奖感言

对“新帖学”的概念我也做了些理解,按照我的想法,新帖学一方面它肯定是有源头的,它肯定是在我们经典的基础上才能铸就和前行的。那么新又新在哪?经典帖学在这个时代下要成为活生生的东西,跟时代的脉搏和时代的审美同时向前发展。所以,新帖学首先一条就是时代性的问题,我们就要用时代的一种审美,重新去解读经典帖学,它所得出来的成果,可能就和经典帖学不一致,就有不同的东西。就象当年西方的“文艺复兴”回到古希腊,古希腊的任何一个“残垣断壁”都成为一种非常精彩的现代艺术。我们用现代的审美重新回到“二王”,重新回到经典当中去的话,有可能对这个时代下书法的理解和认识,对经典的理解和认识有一个新的突破,甚至还会带来更广泛的意义。比如说当年“文艺复兴”,它形成了以“人”为中心的一个哲学思想,那也是艺术家所没想到的。实际上达芬奇也好,米开朗基罗也好,搞人体解剖的量化,表现肌肉,表现生命,最后带来了人性的解放,形成了人类中心主义思想。当然人类中心主义也有它的不足,现在回头看的时候,把一切都变成为人服务,只要科技发展了一切都可以发展。这个思想后来就摧生了现化主义的美术,后来又出现了后现代主义美术,包括杜尚这些人,反对理性与科学,事实上世界很多东西也不适合理性的量化和规范。人类中心主义虽然也有它的不足,但是在当年它对人性觉醒,打破礼教,对推动整个社会的发展,起到了决定性的作用,这是文艺复兴。那么我们这个“新帖学”,或者我们用现代的意识,用现代的审美重新开掘帖学和经典的话,除了书法本体以外,还会给我们带来什么呢?也是我们现在难以意料的。

▼李双阳:

您觉得“新帖学”的发展,还是在帖学的本体基础上融合发展的,还是就像您所理解的在帖学的基础上融合碑的元素发展,从我的理解,我觉得这是两种不同的思路,真正的“新帖学”应该往哪个方向发展,能够符合这个时代,够更有利于未来帖学的发展。

▼张旭光:

我的理解就是说,任何事情的发展都需要注入新的东西,才能够有新的发展,帖学在原来的帖学圈子里,实现突破性的发展就比较难。所谓时代感就是这个时代下的一种现代化的理念,同时包含了江南文化,又有北方文化,甚至西方的文化,都是可以吸收的。这个道理在哪呢?道理就在于我们经典帖学本身是一个开放的体系。所以说新帖学最主要的还是输入新的营养,包括碑学的东西,包括北方人的一种理解,一种感情,包括时代下,或者说国际眼光下一些对美的追求和理解,我觉得都是可以的。

▼李双阳:

从刚才张老师的言说当中,我们已经感受到了,您对“新帖学”的概念还是比较宏观的概念。新帖学在大的理念下,可以有很多的面,很多的风格存在,但总体可以归类“新帖学”为不同方向的连续和发展。

▼张旭光:

比如说,我们搞一个新帖学展览的话,它肯定是多样化的,多姿多彩的。如果都是一个样子的,那就不新了。

▼李双阳:

民国期间的书法不碑不帖的状态,与当代的帖学吸收碑学的营养还不是同一个概念,那个时候包括清代很多还是以碑学的理念来融入了一点帖学东西。它是以碑化帖,以碑为主。但是我们现在的“新帖学”应该是以帖为主,再来谈融入。在某种意义上讲要把握好它们的比重关系。所以说您提出来的吸收碑学的营养与清代和民国期间以碑化帖有明显的区分。

▼张旭光:

比方说,今天我们到了吴江,吴江的山水,给人一种平和很安逸的感觉,在古人的经典的帖学里面就表现为一种流美,所谓的“江左风流”。“新帖学”在这个基础上,以它为母体,增加碑学的那种豪气,碑学的情趣,但是它的主体还是帖学的。你看那北方,前一段我去“乌海”,那里不全都是草原,还有很多沙漠,很荒凉。那山呢!叫“桌子山”,象桌子一样平的,没有什么情趣。那一种环境下的人的感情,塞北的沙漠荆棘,荒山冷月和江南水乡的气质,那肯定是区别非常大的,在生活中,北方人向往江南美景;南方人到北方工作不带家眷,总是在“春风又绿南岸”时思归。金主完颜亮读到柳永“有三秋桂子,十里荷花”的词句后,下令连夜挥鞭南渡。历史上不知有多少北方豪杰融化到南方文化之中了。所以总结上说,以帖融碑,比之以碑融帖,更符合文化规律。帖学这个母体,这个主航道,它的这种开放性本来就存在的,它对外来元素的吸收,应该说没有根本的障碍。

▼李双阳:

当代“新帖学”,如果从纯粹的帖学来看的话,从帖学内部进行生发情况下,我觉得如果要往前走,可能还会面临更深层次的回归。比如说我们更多关注东晋时期的“二王”体系的帖学,实际上我觉得很多有思考的人,已经回归到西晋,包括回归到简牍,从那里面寻求一些营养,包括您上次作了一个《草书的创作多样化》梳理,我觉得应该给当代写草书的书家一个很好的启示,我觉得当代书家在往“二王”以前的一些传统元素的深入,可能会起到相当大的作用,因为现在有人认为,写帖学写到“二王”就不往前走了,我认为“新帖学”就“二王”之前的东西非常值得关注。所谓的不破不立,只有在打破的基础上才会有更深远的进步,像“二王”打破了所谓的秦汉法,用了“一拓直下”的方法,张旭在某种角度打破了“二王”法,又回归到秦汉篆籀法,那接下来我们也要借助于前贤的经验,也会在不断的打破的基础上不断的再树立,然后再促使“新帖学”深层次不断地再往前走。

▼张旭光:

“二王”以前的这些东西,其实也是整个帖学的根源,是根的问题,特别是象汉代的一些简书,一些汉草,魏晋残纸。我看了我也很激动,我可能过去看不懂,那个里面其实能看到“二王”的影子,同时又比“二王”显得更古,所以往前追,追它的源,会对当代“新帖学”的创作,在丰富性和内含的扩张方面会非常有利。记得我当时是看了我们在浙江的行草展以后,我就感觉到最后评奖的时候,作品全摆在地上,基本上一看都差不多,尤其是横向看的时候,就象湖里的小波浪,连振动的频率都差不多。这个时候就感觉到草书创作的丰富性还不够,太单调,往一起靠的东西太多。所以我提出了草书创作要多样化。雷同的原因是对草书经典的不深入,多停留在表面上,所以容易重复,如果真正的深入进去,那马上就区分开来了,比方说我讲到的《书谱》,《书谱》的那种横向关系没人取法它,提炼它,如果有人写草书把那种横向的波浪的延伸,运用好了,马上就出现了新的特点,那是很了不得。

▼李双阳:

比如说《书谱》你怎样用一种简约的笔调来写它,或者你用一些章节中很诡异的笔法,你把表现性很强的诡异的笔法,在此基础之上做展大书写,所以我用简易的笔法去写《书谱》以后,那是境界的一种超脱,也是《书谱》横向取法的一个点。而不是简单的用“二王”笔法把《书谱》的那种精良的笔法表现出来。其实《书谱》的这种横向取法,很多人是没有去做,还有很大的空间可以挖掘。其实当代人写《书谱》就是一个方向,就把它写象,小笔头写精那种感觉。其实也可以把它写简练了,就象带有一些怀素的小草《千字文》的那种调子,我觉得那种境界会来得更高。

▼张旭光:

我注意到你这两年的创作有怀素小草《千字文》的东西,我前一段时间也写了一阵子,我发现怀素的小草很高啊!境界非常高!

▼李双阳:

我觉得《书谱》和小草《千字文》不在一个层面上,用一个比喻《书谱》是刀客,小草《千字文》是剑客,有这个差别。于右任也给了我启示,于右任就是从这里来的,就是小草《千字文》加〈圣母帖〉。

▼张旭光:

我写小草《千字文》,也是为了思考于右任,于右任是从哪里来的呢?一写小草《千字文》就明白了,我的学生不理解,怎么写成这样了。刚才说到时代性,还有一块,就是这个时代下的书法走到了展厅里来了。有些人在批评这种展厅效应,但是这也是时代走到这一步又没有办法的方式。其实这个展厅效应,也是时代使然,因为大家过去你写一封信,那种书写性很强的、很自然的表达,我除了告诉你什么内容以外,我还要把它写得称我的意,很美。甚至“我”要向“你”显罢一下自己比较高的品味,给你写过去了,你看了信以后,你觉得不仅是内容好,而且确实写得美。你在回信时你也不示弱,也要表现自己,这是当年推动书法发展的重要动力。

▼李双阳:

以后有机会一定要给张老师写信,张老师一定要回信,不打手机。

▼张旭光:

现在书法家都两个手机了,双卡手机,不在写信了,那怎么办呢?到展厅里去看作品,谁办展览就去看吧,或者全国有个大型展览就大家去看,这是现代化的一种结果,这个时候就要考虑视觉效果了,或者说艺术感染力。艺术感染力其中最简单的一层就是说这个字你要能写大。咱们在2003年之前,有相当长一段时间写“二王”的都是写小字,写米芾也是写小字。写王铎有大字,写明清的有大字,写晋人的没有大字。

▼李双阳:

我觉得展大书写也是我们这个时代的必然要求,但是我们展大书写必须带着深刻思考去展大,如果我们还在延续着王铎、傅山这种展大书写是死路一条,他们的展大书写我觉得弊端太多了,他们把无谓的线都作为主线在写,从某种角度扰乱了我们对主线条的一种审美。所以说我们现在的展大书写还必须要回归,回归到唐以前,甚至魏晋这种展大书写我觉得比较有必要。

▼张旭光:

相当长的一段时间里,写“二王”就写不大,一写大就成了明清了。所以这些年经过呼吁和引导,写“二王”能写大字的开始多了起来,能写大写出一种感染力,既文雅又有气势的东西也不少了,一批写明清的消声匿迹了,因为一比较它的格调就马上就下去了。这一批作者也很苦恼,我们也能感觉出来。也有一大批这样的作者又回来写“二王”了。

▼李双阳:

刚才探讨的问题,我觉得展大书写这个问题,首先要从笔法上进行改变,还是用王羲之“一拓直下”的笔法,我觉得是首先线条是过不了关,展大后这种线条往往是抹出来的,是扁的。实际上,很多学院出来的特别是浙江美院出来的,有的人也是用“一拓直下”在展大书写。张旭,怀素还是给了我们很多启示,我分析过,比如说“使转”二王也有“使转”,就是说“使转”在你的展大书写中占了多大的成分,小王在这方面有很大的贡献,特别是展大书写。

▼张旭光:

唐代的草书,张旭和怀素的狂草书,实际上笔法来源于小王,小王就开拓了使转”的外拓之势,这就在王羲之的基顾础上向前走了一大步。当时他不是在劝他父亲改体吗?就是这种开拓的笔法。“使转”的笔法是能增加气势的,也能提高速度和表现力。我们“新帖学”除了包括展大书写的话,就我个人的感受,我是用“大王“的结构,用“小王”的笔法。“大王”的结构随着笔法的变化,也相应会随着变,但是你不要主动去变结构,在你“使转”起来后,实际你的结构也会跟着变,但是它不会完全变。你要是守住“大王”这结构,然后去变笔法的话,那就你的结构非常美,同时气势和感染力也都可以体现出来。如果我结构也变,笔法也变就乱了。所以你这一块就象大家讲的,传统万岁,创新就是万岁加一岁,你先万岁守住,再来加你的那一岁。

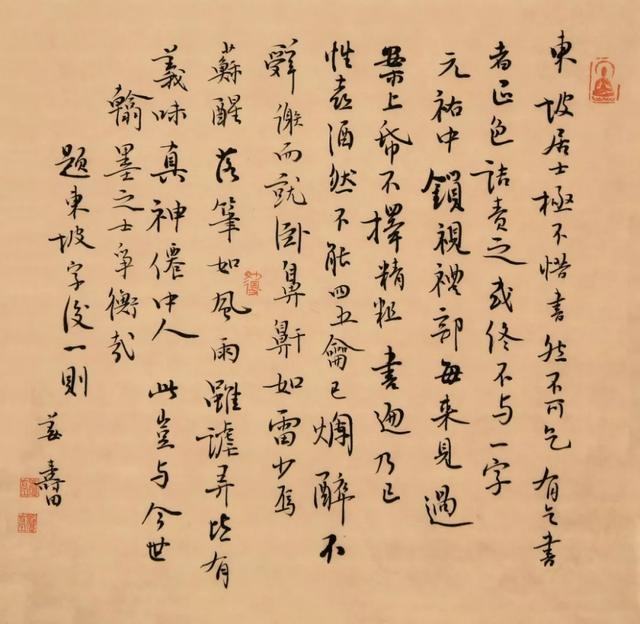

▼姜寿田:

实际上孙过庭说的,草以“使转”为形质,我们是不是可以理解,在草书的创作当中,“使转”是结构造型的关键点,实际我们把“使转”研究透了,可以使草书创作得到一个突破,比如说傅山他也用“使转”创造了他的别于王铎的东西,所以我认为“使转”他不单纯的用笔方法,也草书创作的结构突破的一个元点,可能当代草书在很大程度上除了技法问题,“使转”也是一个命脉性的东西。不懂“使转”实际上大草就无法突破,黄山谷他用那种船意的“使转”完成了他自己的创造。

▼张旭光:

所以就帖学来讲,展大以后,可以给你很多的创造空间。按照书家的成长规律来讲,一般是晚年乃妙,到了相当长的积累以后,可以从容的随心所欲,但是在一个形成过程当中,有相当长的一个阶段,就需要有所依托。如果没有依托一味的去“使转”,对年青人来讲是比较危险的。

▼李双阳:

这个依托主要是讲风格依托,还是其它什么?

▼张旭光:

我觉得还是造型和笔法。

▼姜寿田:

还是一种对经典的深入理解,一种体悟。

▼张旭光:

就是保持那种雅的格调,依托就要解决这个问题,经典里那种很结实的东西,保持住你才能雅。

▼李双阳:

关系到俗和雅的问题,我觉得字型结构有较大的作用,有的人字怎么写感觉都是俗的,其实他的结构有问题,或者说结构没有经过他思想上的升华,就是那种下意识的一种结构,这个字气格就没办法上来。

▼张旭光:

古人讲是用笔千古不易,把笔法强调得非常的高,这也没有错,但是这个前提是你结构、你的造型解决以后的问题。所以启功先生提出了结构第一的问题,这一点我是比较赞同的,我认为结构是你的笔法获得价值的前提,如果你的结构不到家,你那个笔法越变越乱,它就不形成价值。

▼李双阳:

你讲的我也很赞同,但是这里面还是一个阶段性的问题,你解决了结构的问题,你怎样从结构的模式跳出来,而不要被结构所诱,如果太强调结构,从某种角度,在创作草书的时候,又会影响草书一股气的连惯,怎样把这两者之间的有形关系化为无形。

▼张旭光:

这就是草书为什么有草圣的说法,别的书体都没有什么圣。草书的每一个字其实就是一个符号,这个符号和另一个符号之间的结合,这个地方是最具有创造力的,前人没有告诉你怎么办。从一个字到另一个字,甚至几个字连起来的时候,字与字之间那块空间怎么去处理,这个是留给作者自己的。古人可以把楷书告诉你,上一个字写好后下一个字怎么写,在草书中没有。但你得把草书符号写得过硬,这个符号是经过一千多年人们的共同审美确定了它的美,然后你在把这些美的符号,重新组合以后,形成新的符号以外的空间分隔,这个符号以外的空间分隔是有审美价值的。这就草圣的原因,这就需要艺术家的创造力。

▼李双阳:

草书的最高境界它就是一种符号化东西,在所谓的线条都解决了以后它就是一种符号化东西。

▼张旭光:

所以草书一直比较难,确实需要更多的才华。还有一点就是墨法,“墨法”对“新帖学”来讲是我比较强调的一点。古人在这方面留给我们的并不多,帖一般是小字,它“墨法”变化不大,刻帖更没有变化,那么汉碑也好、魏碑也好、唐碑也好都是刻了的,线条本身没有变化。“墨法”是这个时代下展厅文化需要的元素。而且它本身也和笔法有关系,是表现时代感染力的重要元素。

▼李双阳:

墨法”是当代书法审美的一种具象体现,但是很多人会忽略这一块。

▼张旭光:

比方说,唐楷我们可以理解为“白楷”,因为它是白的线条,当代人写出来是黑楷,就是说这个线条全是黑的了。这就比较单调。如何把它表现得更丰富,从墨韵来讲,能不能从很实的墨写到很虚的墨,拉开这种层次。作为行草书来讲,“墨法”本身可以形成节奏,这些东西过去都讲得少,所以说作为时代下的审美来讲也好,作为“新帖学”来讲也好,可能这方面还是要强调的。

▼李双阳:

在“墨法”运用方面,我觉得还是根据每个人对水的运用有很大的关系,墨分五色,怎么分,分就是靠水来分,所以说很多人写字,墨倒下来,然后水直接调到墨里面,调一调,我一直不赞成这种用墨方法,还是直接沾浓墨然后看你怎样去调水,我觉得这样才能表现丰富的墨色。

▼张旭光:

那是一种自然的感觉,就说你去蘸墨,这一次蘸的和你下一次蘸的,绝对不会是一样的,但是从宏观上又是相近的,这种衔接关系就出来了,旋律和节奏也就出来了。这些在一些老同志看来就不好理解了。