群言 | 徐正濂——楹联书法谈

2019-11-29 10:37:05 来源:网络 点击:

徐正濂,号楚三,1953年出生于上海。1972年师从著名书法篆刻家钱君匋。现为中国书法家协会理事、中国书协篆刻专业委员会委员、中国书法院研究员、中国篆刻艺术院研究员、上海市文学艺术界联合会委员、上海市书法家协会副主席、西泠印社社员、华东师范大学中国书法研究中心研究员等。

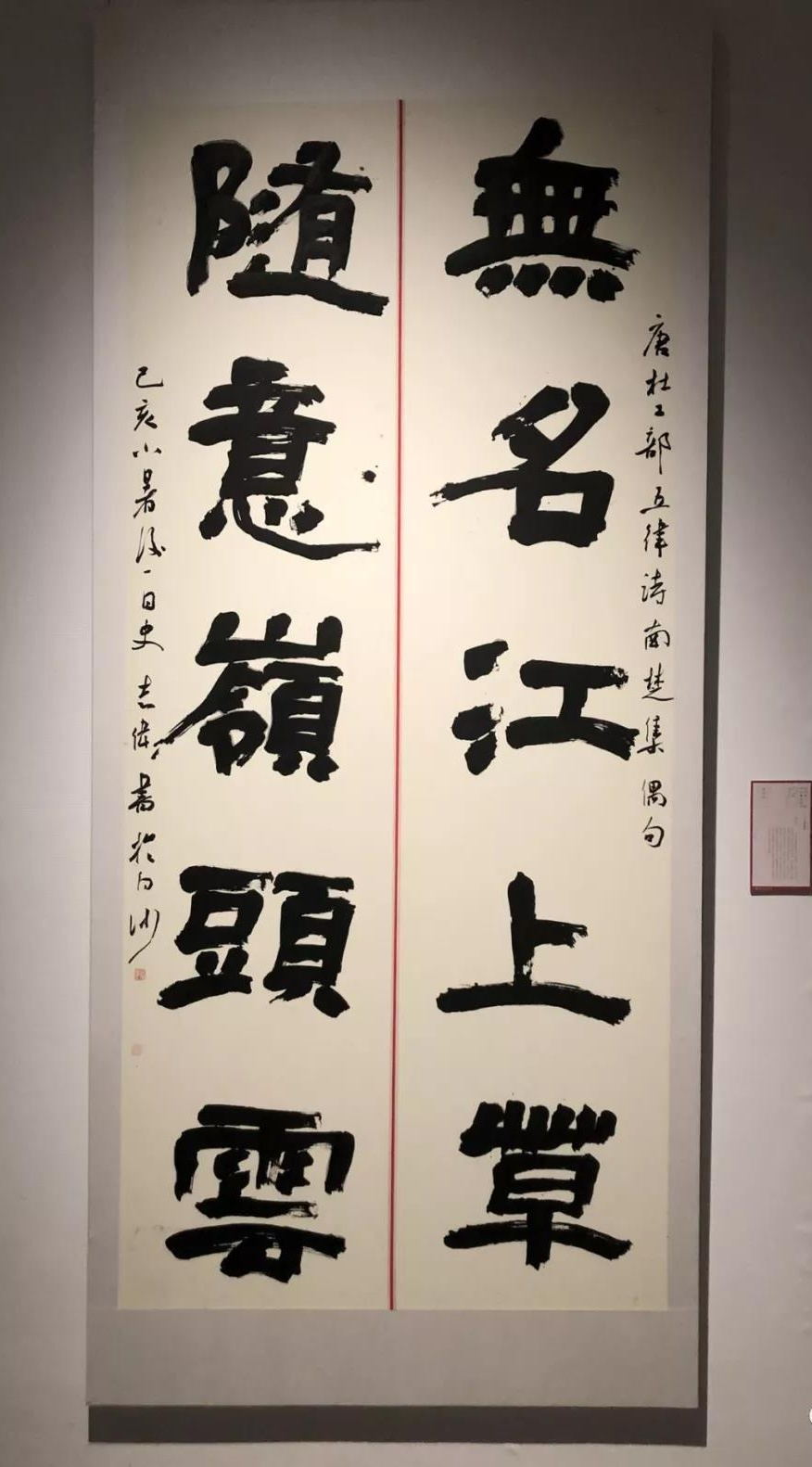

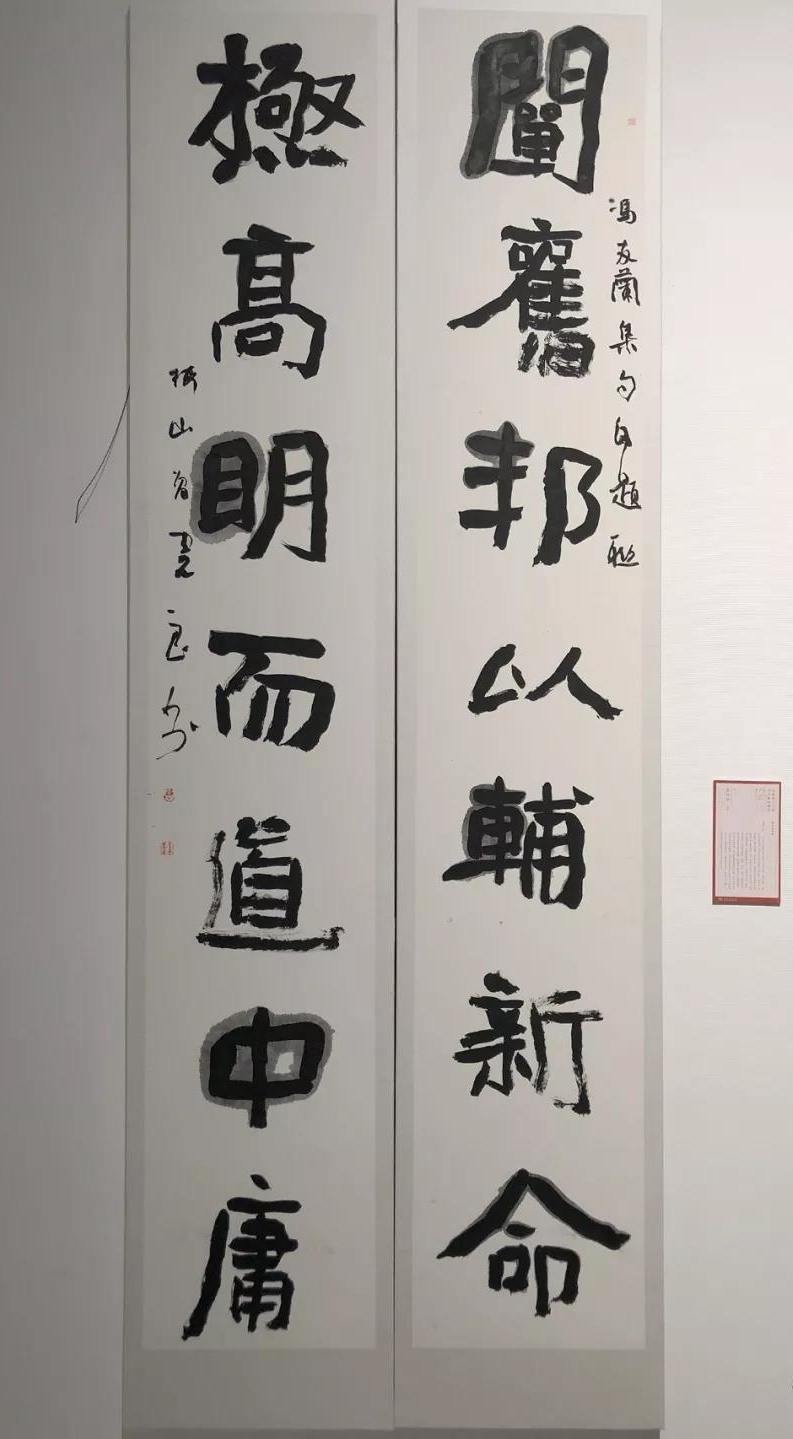

楹联也叫对联,对称是楹联必有之义。这种对称并不简单就是左一条右一条的形式,还须在文字书写的章法、轻重、大小、粗细、浓淡、繁简等等方面有所考虑有所经营。也就是说,左右两条在书写上要具备一定的整体相同性。明清以来的楹联书法,这种对称性是把握得非常严谨的。左宗棠、林则徐、李鸿章等等的楹联作品,都是对称的经典。只是每个时代都有自己的流行,每个时代都有自己的书风,楹联书法既然是书法形式之一,则不可能完全不受时代书风的影响。因此,参差、错落、对比、奇正等等,当代书法强化多种矛盾冲突的表现如果完全没有波及楹联创作,既不可能也不应该。如果今天的楹联书写者继续左宗棠、林则徐、李鸿章的套路,无疑要被时代OUT。但是我又觉得,不管怎样的与时俱进,楹联书法的对称性恐怕是不能变易的。虽然今天这种对称性会表现得更复杂更变幻,但对称依然存在,依然重要,依然必须。在楹联书法的创作中,对称是绝对的、整体的,不对称则是相对的、局部的。或可以说,完全的对称就没有“时代”,但完全的不对称就没有楹联了。

一般来说,楹联形式的创作要比中堂、条幅、斗方、手卷等等的创作更难。难点在于字少,一般上下联也就十几个字,只要一字写坏了,就是秃子头上的虱子,被看得太明白。不象字多的作品,比如全篇诸葛亮《出师表》,几千个行草,写坏几个字,读者大多没有反扒队员的眼光,能在群体中察觉细微的破绽。其次,楹联就左右两条,章法上能发挥的余地太小,当代行草书创作上用于行间字距的变化手段,在楹联创作上的腾挪空间很有限。当然,您可以说,我写楷书啊,干嘛一定要有什么行间字距的变化?但是那又回到左宗棠、林则徐、李鸿章的老路上去了。因此可以说,楹联书法本来就比其他书法形式难,而要体现时代书风,楹联书法就更难了。

以书体言,楹联书法用的最多是楷书、行书,其次是隶书、篆书。这并不偶然,乃是由楹联书法字少、对称、章法变化小的特征所决定的。当代书法发展最有成就的草书特别是狂草,相对而言就不是太适合楹联创作。狂草书的强项就在于纵横捭阖、参差错落,轻重、粗细、浓淡、枯湿、大小、奇正等等多种矛盾的强化表现。而楹联书法少字数、对称性、章法单一的特点恰恰限制了狂草书的发挥,二者很难统一于一体,很难双赢,不是你死就是我伤。前些时在《书法报》上读到李双阳老师的专版,那幅四屏条的大草写得烟云变幻、气势磅礴,非常精彩。另一副草书楹联以狂草书的审美标准衡量,也是无可挑剔;但是以楹联的标准衡量,似乎就过于跳荡激越,似乎未能凸显楹联书法的个性特征,似乎就是条幅草书简单移植到楹联形式上。二者之相搏,书法活了,楹联伤了。于右任是书法大师,平生写联无数,其中不乏使用“标准草书”的,但我觉得整体效果并不如他的行书对联,行书联那种宽博大气,不是他的草书联可以比拟的。不必说李双阳老师,不必说于右任大师,如果唐朝就有楹联形式,就算请出“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的怀素上人操刀,就那么左右两条,我相信效果也不会好过于手卷形式的《自叙帖》的。所以说,楹联创作决不是草书的禁地,但恐怕可以说是草书尤其是狂草的短板。

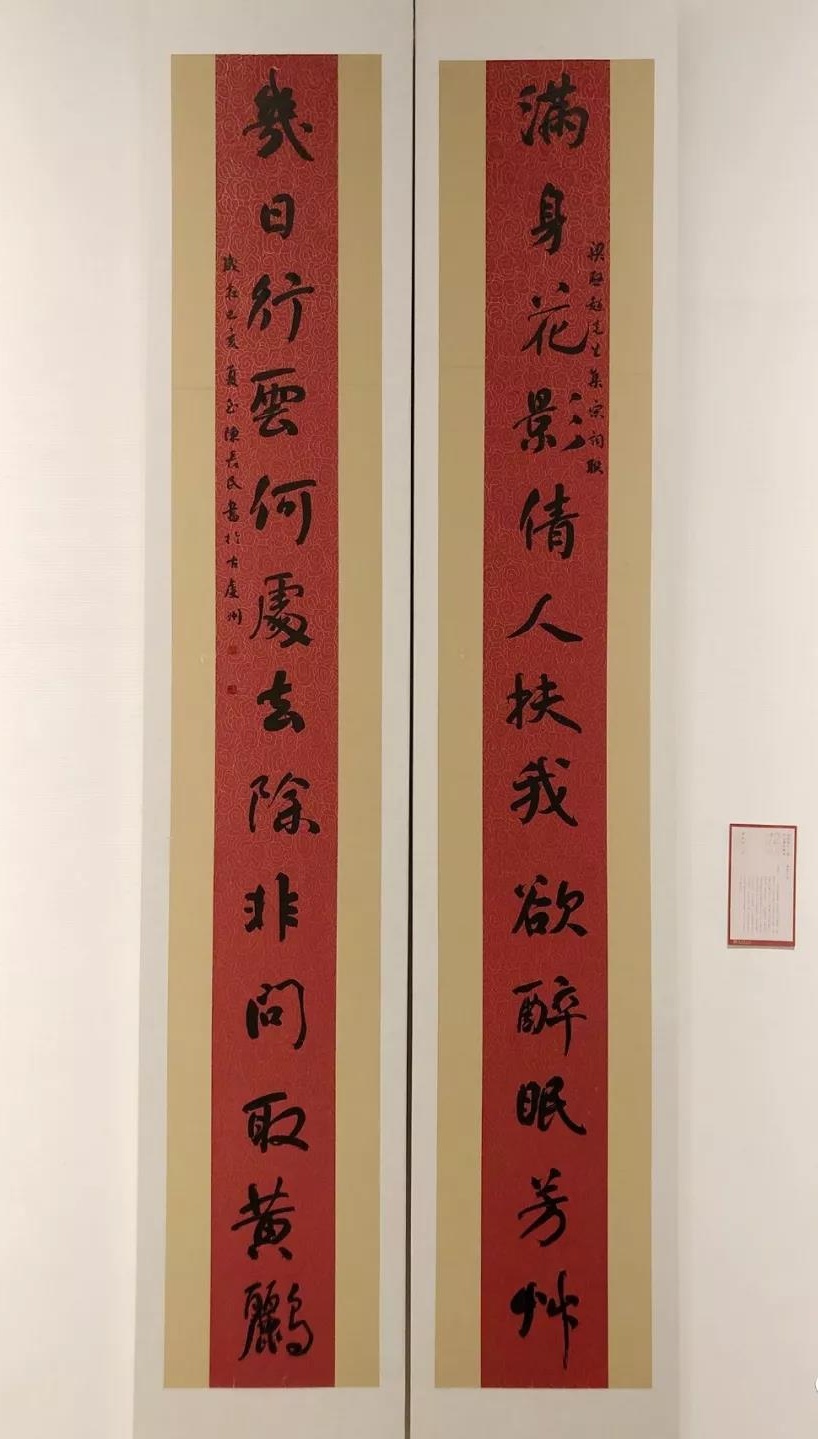

款书是楹联正文的补充,写得好锦上添花,写得不好功亏一篑。听说中国书协培训班上课,曾有某老师说,王羲之《圣教序》是写款的最好范本,《圣教序》写好了,落款就不愁了。有人觉得绝对了,我则以为不无道理。我惭愧不会写《圣教序》,但反正是掺乎,屌丝无畏,就不揣谫陋也说几句。窃以为楹联的款文宜短不宜长,如果联语本身已经八字十字十四字了,落款再写上许多,上下左右都没有空间,恐怕视觉效果就不会好。如果联语短,不妨款文略长,但是也要适度,要主次分明。如果释文、出处、作者心情、天气状况、周围环境、妻贤子孝、红袖添香等等等等发挥上一大堆,那就喧宾夺主了。主次分明不但要表现在书写内容上,也要表现在书写形式上。就是说,正文不妨浓墨大笔,落款则宜淡雅轻细。必须承认,《圣教序》确是落款的好字体,而拙重的颜真卿体比如《大字麻姑仙坛》、《东方先生画赞》等类型,恐怕倒是不太适宜为楹联落款的。或问,我只写轻淡雅驯一路,难道就不适合写楹联正文了吗?非也,主次分明是相对而言,相对于正文和落款的关系而言的。您写粗重雄浑一路的字,可以落轻淡一些的款,有对比效果,也可以落粗重一路的款,整体统一,但不宜写得比正文更粗重;您写轻淡雅驯一路的字,就适宜落轻淡雅驯的款,却不适宜落粗重之款。戏言之,“浓墨宰相”刘墉写楹联,可以自己落款,也不妨请王文治落款;“淡墨探花”王文治写楹联,却决计不能请刘墉落款。总之,款文是秘书,要收敛,正文才是领导,款文以不比正文在视觉上更强烈才妥当。

联语写多少字为好?历史上遗留下来的楹联以五言六言七言八言十言为多,其实已经说明楹联书写以五言到十言最具有表现力。三字联四字联文字太少,往往需要长篇的款文来补充点缀,对于笔者这样不擅《圣教序》的作者来说,就是裸奔的时候了。十言以上的长联,作一列排下来,章法上很难到好处。就算用“龙门对”的形式,两列一长一短,必须落在一个水平线上,又不免太整齐太对称,就有违时代书法的审美精神了。至于作三列四列安排的,其实已近似两个条幅,去楹联的本意已远。几十字乃至数百字的长联,之所以有流传千古的——比如昆明大观楼的180字长联,都是因为它们的文学价值或者历史意义,鲜有因为它们的书写艺术效果的。

说到楹联的文学价值,似还可以多掺乎几句。自书法失去大部分实用性,成为纯艺术形式以后,便生成有关书写内容的争议。当代有些作者认为,书法已是线条和墨象表现的纯视觉艺术形式,书写内容便与艺术价值无关。这个观点在前两年胡抗美、沃兴华书法展上表现得淋漓尽致。当然,书法管理层并不同意。如果说可以赌输赢,笔者倒愿意押在胡、沃一边。但是,落实到具体的楹联书法,我倒又犹豫起来。楹联书法区区十几个字,之所以能流传千古,基本上是因为内容,倒不是因为书写。内容或雅驯或诙谐,或深刻或沉痛,如果完全摈弃这方面的考虑,甚至摈弃楹联的对仗、平仄等等的格律要求,那么没有疑问,技术难度下降,艺术品位也是难以保证的。所以,至少在楹联书法上,看来还是需要维持一定的文学性和规则性。

然而无可否认的事实是,楹联文化是建立在诗歌文化的基础上的,古典诗歌既已式微,生存土壤既已贫瘠甚至污染,要求今天的多数书法作者撰写出有意味的联语已难,因此大家抄写古人联语已是无奈的必然,笔者也并未例外。设或您心有不甘,则古人还有集联一法,即将前人的名句集成对联,似也可以仿效。比如“尘世难逢开口笑,老夫聊发少年狂”,就是分别集李贺和苏轼的句子;“我书意造本无法,此老胸中常有诗”则是集苏轼和陆游的句子而成。明朝左光斗的名联“风云三尺剑,花鸟一床书”,今人书写者多多。我曾将下联妄改为“诗酒一张琴”,则是为书写效果考虑,或许聊胜于抄吧,不知元芳怎么看。至于为前人添句而成联,例子就更多了。陶渊明诗句“云鹤有奇翼”,后人有添句“神鸾调玉音”的,也有添句“飞鸿响远音”的;刘炳森先生则添写过“海鸥无世情”。我又要胡说了:上联是“云鹤”,下联对“神鸾”、“飞鸿”、“海鸥”,虽然都可以,但和上联一样都是飞禽,按对联的要求就不算高明。窃以为上联既写飞禽,下联可对走兽,遂为添句“老牛无色心”。云鹤有奇翼,老牛无色心。对得还算工整,但憾于写不好,盖“老牛无色心”五个都是独体字,难有书写效果;且“云鹤有奇翼”笔画繁多,“老牛无色心”笔画稀少,更有伤楹联之对称性也,试过几次写不好,遂作罢呵呵呵呵。