名家 | 白谦慎讲中国书法经典(一)

2019-11-05 13:55:39 来源:网络 点击:

今天向大家介绍的是一个老题目了。这个题目,我讲的会比较通俗,但理解起来其实不太容易。我先问大家一个问题,问了这个问题之后,你们大概就能理解我要讲什么了。“你们知道一个画家叫毕加索吗?知道是吧?都知道不?”(听众:知道) 再问第二个问题,“毕加索画的好看不好看?”(听众:不好看)好,你了解了毕加索画的不好看以后,那我们今天的故事就可以讲下去了。因为我今天讲的是不好看的书法,讲的是不好看的书法给我们的经典带来了什么样的冲击和问题。这个不好看怎么一步步的就成了艺术里面很重要的一种现象。我们中国人玩“不好看”比毕加索早(众笑),所以从这个角度来讲,我们中国人既有很传统的一面,也有很前卫的一面,今天我要讲的就是这个。

大家都在波士顿,那我就从我的留学经历开始讲起。我是1986年到美国罗格斯大学来读书的,读政治学。刚来时,只有免学费奖学金,生活费靠我自己打工。我到东亚系一打听,那里有门书法课,我觉得是个机会:这教书法,好像我会一点,我想我可以教美国人书法。后来跑去一看,系主任姓涂,他是湖北人,跟我讲:“抱歉,白先生,我们这已经有一个台湾小姐在教了。”我觉得没什么希望了,就回Housing Office打工,刷油漆去。刷油漆,我刷的特别好,所以你们可以叫我painter(油漆工)。有一天,我在刷油漆,涂先生给我打电话了,他说那位台湾小姐结婚了,你来顶她的位置吧。这样,我一下子就当了instructor,还不是助教,基本上是独立开课。这个时候,我的生活经费就不存在问题了。第二年,我太太也来了。我太太那时候也挺辛苦的,她在国内是大学老师,来美后,就在犹太人家里面打扫卫生,四块钱一小时,我当油漆工是四块两毛五,如果有overtime(八小时外的加班)的话,再加五毛钱,四块七毛五。我可能还留着当时pay的记录。我喜欢留东西,只是我太太喜欢扔东西,希望她没给扔掉。

就这样,我开始了在西方介绍中国书法的工作。我在罗格斯大学教了三年,为了赚钱,同时也去当地的中文学校教书法。在《飞鸿万里》这本书里,你们可以看到,为了给沧浪书社捐款,我在当 地的中文学校教书法。Evergreen,张荣发的长荣航运公司,有一批台湾的先生和他们的太太在那里跟我学书法,他们虽然已经回台湾去了,但到现在偶尔跟我还有联系。那时候,他们挺支持的,买了沧浪书社社员们的作品。其实,他们都买对了,现在这些作品都涨价涨的很厉害(众笑),因为这批社员很多都成了国内很著名的书法家。当时条件是比较困难的,但无论到哪里,我都会去教书法。转到耶鲁大学攻读艺术史博士学位后,我也教书法。后来到了西密歇根大学、到波士顿大学,我同样也教书法。当时的学生,主要是白人和美籍的华裔学生。

我在波士顿大学教授书法,大概是从2012年开始,学生不再是以美籍亚裔学生为主,而是大陆的中国学生,因为大量的富二代到美国来读书了。也许,他们觉得书法课好混, 也开始来上书法课。但是我要求比较严格,他们也不是那么容易能拿到好分数。

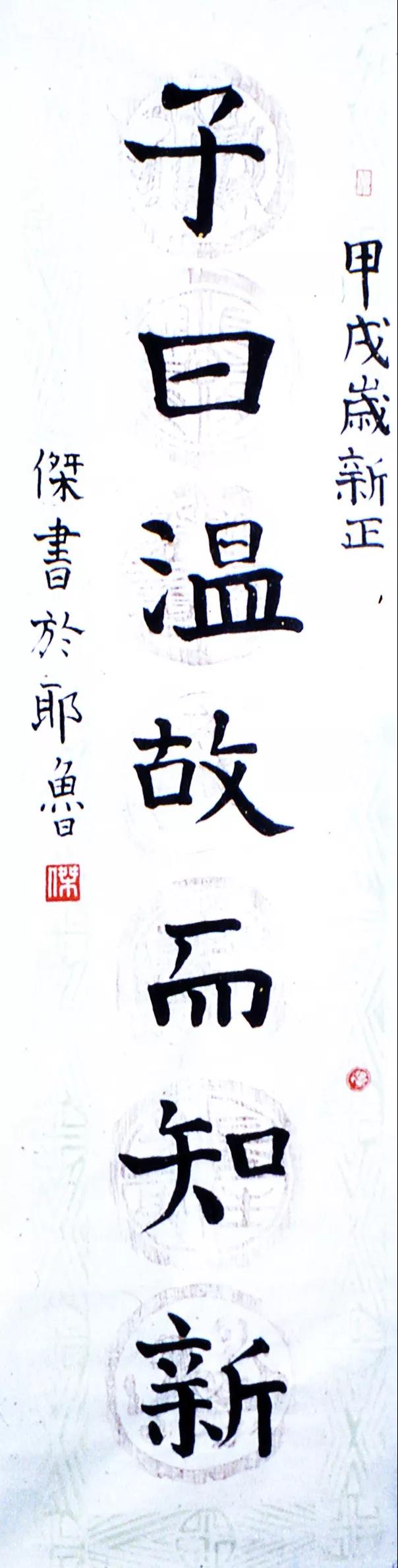

这幅字是我1994年在耶鲁大学时的一个学生写的,他叫Jay(杰)。大家看,写的还可以吧?这也基本上是我在六星期以内能达到的教学水准,我教书法有一套的,才六星期啊!他送给了他爸爸当礼物。

Jay的字 耶鲁大学

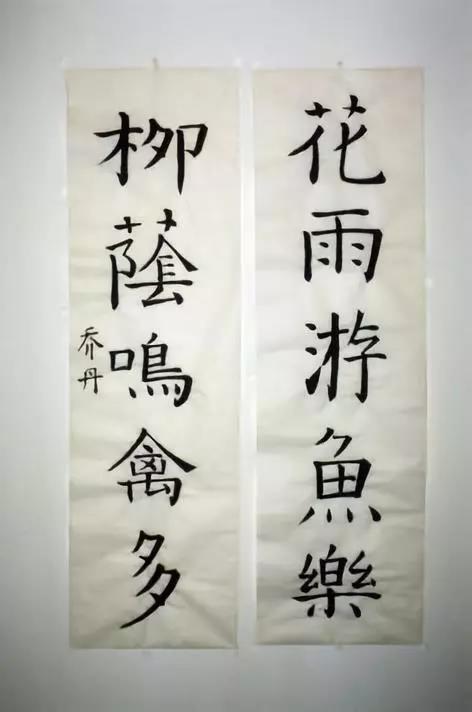

这是我在波士顿大学教书时候的一位学生的字。他叫乔丹,是我们传播学院的,来自洛杉矶,他们一家都在好莱坞工作。他曾跟我说:“说不定哪一天,我将拍一部有关中国书法的电影。” 我希望他未来有一天能拍,并且还记得我这个课。大家看,他写的也不错吧,六个星期。后来,我到卫斯理学院去教书法的时候,他们的汉语老师就不相信,她说:“六星期,你怎么能教成这样子?”其实,只要懂得窍门,六星期就能教成这个样子。

乔丹的字 波士顿大学

我还在各种各样的机构去教书法。我连幼儿园都教。怎么会去幼儿园教的呢?我在耶鲁读研究生时,我太太在耶鲁幼儿园工作。这幼儿园在什么地方呢?就在我们家楼下。我一跺脚,下面就是幼儿园。有一天我太太对我讲:“你给小朋友讲讲书法吧。”于是,我就去了。这些小孩各种种族背景,所以很有意思。他们看了毛笔,也是很好奇。

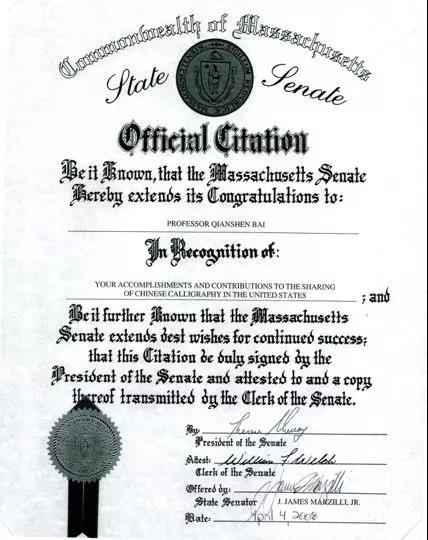

正因为我在各种各样的场合讲中国书法,我曾获得美国麻州参议院颁发的“中国书法推广贡献奖”。当下,有个现象很有意思。国内有些人喜欢炒作自己,一到海外办个展览,就说走向了世界。我走向世界已经很长时间了,他们还在说走向世界(众笑)。我们在这里各种场合都教,还得过推广奖,所以有的时候,你会发现,喜欢炒作的人和不炒作的人确实不太一样。

白谦慎获美国麻州参议院颁发的“推广中国书法贡献奖” 2008

之所以得奖,是因为我去过很多单位演讲。波士顿美术馆、大都会博物馆、芝加哥艺术博物馆,耶鲁大学美术馆、普林斯顿大学美术馆、哈佛大学美术馆等等,很多美国大的博物馆和著名的大学,我都去讲过。为什么会去讲?因为人家觉得研究书法的人太少了,它太难了。我算了一下,在美国大学,只有四个人专门研究中国书法,所以研究最差也是第四名,是吧?哈哈。(众笑) 在这种情况下,各大博物馆经常找我去演讲,因为另外三位都是美国人,他们不会动手。我讲的同时,还会有现场示范,所以大家都请我去讲。

西方人对书法有兴趣,人家就觉得很神奇。我的老朋友哈佛大学的汪悦进教授有一次带点羡慕的口吻告我,哈佛每一年请一个日本人来教书法,他说书法课比电影课还popular。确实,我教的《中国艺术概论》这门课,从来都比不过我的书法课的报名人数。如果不限制报名人数,常常会有40个人报名。后来不知道为什么,人数有所下降,但总体而言,大家对书法课有兴趣,因为它的独特性。但也正因为中国书法的独特性,带来了很多独特的问题。也就是说,作为艺术本身,它很难真正被纳入西方传统的艺术理论的分析框架当中去。等会儿我会讲到这个问题。我们中国人,从小生长在这个文化当中,不会觉得特殊,就像你从小会讲中国话,你就不会觉得特殊。我有一个同事,是很著名的研究美国艺术的教授。有一天,她问我:“谦慎,你们的文字真的不是拼音的吗?”我说,真的不是啊。她继续问,“不是拼音怎么能叫字呢?”所以,对非汉文化的族群来讲,中国文字和书法是不可思议的。这种文化的特殊性,对于我们这些生活在异国文化中的中国人,体会会更深。同时,作为一个对书法现象特别熟悉的研究者,试图用学到的书本知识向那些听你讲课的人分析书法,也会发现特别困难,有时候很难讲清楚,这是一个非常大的挑战。但另一方面,对你的研究来讲,也会得益于这样一个异国文化,产生很多新问题以及对这些问题的思考的新的角度。 有时学生和艺术史的西方同道会提一些问题,你一听,也许会想:“哎,这个问题我还没想过。”没想过,就是因为你觉得有些现象是理所当然,你take it for granted , 你不会再去思考。

顺便向大家介绍一本书,一个意大利传教士利玛窦写的,书名叫做《中国札记》。这书好买,也很好看。利玛窦在1580年到了中国,1610年在北京去世,他在中国整整生活了30年。在这本书 里,他给教皇、欧洲传教士报告中国的所见所闻,好多现象在我们中国的记载里面是没有的。比如怎么样请客吃饭,官印是怎么放的。我告诉大家官印怎么放,他在书里面写到:一个当官的,有一个官印,这个官印,睡觉的时候就放在枕头旁边,当他在跟别人谈话、去接待客人时,这个官印一定要在他的视线所及范围之内。这些在我们中国人自己的书里都是没有记载的。他觉得奇怪,所以他做了记录。我们书里没有,是因为在明代的时候谁都知道这些事,不足为奇。可是随着时间推移,这个现象消失了,我们反而就不知道了。所以我讲我们有一个新的角度,也许就是由于对异国文化现象充满好奇而产生的探究和思考。

从17岁开始在上海向老先生们学书法,到现在教书法、研究书法史,我接触书法已经40多年了,但我可以告诉你们,至今还有很多问题我无法解决,我一直还有很大的困惑,我努力想解决,但是解决到一定程度,就推进不下去了。我觉得它就像数学里面的一个猜想,可能永远只能接近它,而不能彻底解决它。《与古为徒和娟娟发屋》,其实就是在我遇到的一个问题当中,我更接近了一步,但还并没有解决它。文科里就有这种现象,你解决不了的话你就推进,提供另外一个视角,大家再讨论、再推进。这就是人文学科和艺术有意思的地方,它往往不是你能解决的。

好,现在开始讲述德国汉学家雷德侯对中国书法的观察。作为“老外”他的观察是从一个“局外人”的视角来展开。他说:“就其本质而言,书法必须临摹,每一个书写者都必须遵循预设的形式。在这方面,书法和所呈现的是情景和再现外界世界各种事物的画家相当不同。当然一个画家也受到他所看到的、所承袭的绘画传统的制约。从这个意义来讲,他也在临摹前辈的艺术家,但是外在的世界现象为他提供了一个堪比绘画传统的参照系和进行艺术上新探索的刺激。相反的,一个书法家必须在封闭的形式系统中运作。除了前辈的艺术家作品,他没有任何东西可以比较他的创作。”雷德侯是在讲为什么一定要临摹,从这个角度来讲,临摹同时代的人也可以的,但是它是个封闭系统。这个现象其实比较像音乐。你不能说我把鸟声听了,听的再美,也很难直接把它化成音乐。当然音乐里也可以模仿一两声鸟声,但本质上音乐完全是一个抽象符号本身构筑的世界。所以,我们必须临摹,在一个预设的形式中去临摹。就像大家学钢琴,其实也是从练习曲开始,是通过临摹、弹奏,反复练习这个曲子,直到熟悉它的语言,以后再尝试新的创作。

打个比方,这是《多宝塔碑》,大家可以临摹。我看了四海书院书友的这次笔会带来的习作,有部分创作,很多是临摹。有些作品即使不是临摹,但是用的方法还是什么《礼器碑》、《史晨碑》、《兰亭序》,通过临摹人们彼此熟悉的范本,对技法和品评语言的熟悉,也成为后世书法家了解前代书法的基础。雷德侯又说:“由于使用的材料,纸或绢、毛笔和砚、墨,依然如故。历代书家必须精通的是完全一样的技术问题,他的个人经验,就这样使他能够衡量其他书家的技术造诣。书法也就在艺术上获得了它的社会性。” 这就是范本的重要性。昨天,李跃林院长他们到我家来进行一个采访,就问到经典的重要性,如果没有经典,大家每个人在家里,拿支毛笔各自涂两句,涂鸦涂完也就结束了,反正也没有一个交流的基础。因此,必须要通过临摹,学到大家彼此大致可以认同的一个基础,然后在这个基础上,如何再进一步发展,那是另外的事情。没有这个基础,大家很难再谈话谈下去。

颜真卿 (709—785 )多宝塔碑

雷德侯对中国书法的观察是非常敏锐的,它涉及到中国书法和绘画之间一个重要的不同。书法不是再现性艺术,也就是说,它不以状物为目的, 它不是画出树是什么样子。当然,画树也用到笔墨等艺术语言。书法不是对外部世界的状物,也不是抽象艺术,因为它有很严格的形体规定。所以,临摹对书法至关重要,这里又引出另外一个问题。就是范本问题。临摹就要有范本。讲到范本,就出现了我今天要谈的经典的问题。大家把谁当范本?当然你可以把王羲之当范本,你可以把颜真卿当范本,你也可以把你爹当范本。你爹字写得不错,你就可以把他当范本,这是学当代人,也有的。但是,无论是一个大的范本,还是一个小的系统的左右横向联系的范本,总是要有一个范本。大家是从学范本开始的。

雷德侯上面的观察,是建立在书法已经是一个成熟艺术之后的观察。那我就要问了:他说自古以来都要学前代的书法,那么,这个前代前到什么时候?唐代?六朝?汉代?秦代?再前面、再前面,什么时候开始有了范本这个概念?大家开始学范本了?这个范本又是怎么形成的?天生就有的吗?不太可能。那么,还有一点,范本会不会变?哪些会变,哪些不变?

最近,我在陕西一个博物馆刚看了《史墙盘》。 西周大篆出现的这种非常有秩序的感觉。从这种非常有秩序的书法当中,大家可以知道,这是一个非常有技术含量的书写。也就是说,它一定是通过学习来获得的一种技术,它一定有传承。那么,传承的范围有多大?怎样传承?是在家族里传承,还是师徒之间传承?谁来负责这些书写?由于文献的缺乏,我们至今无法来做更详细的了解、分析。但是,我们可以判断,这个铭文不是随便刻刻写写的,它是一个很有技术含量的书写。

《史墙盘》铭文拓片 西周大篆体现出秩序感,秩序感是礼乐文化的灵魂

这是东周时期的石鼓文,刻在十个像鼓一样形状的石头上,同样非常的成熟,书写的非常好,一看也是训练有素的书写者书写的。这是汉代《礼器碑》的拓片。这个时期,汉代出现了一个很重要的中国文字史上的变革,叫“隶变”。隶变的根本要素,就是它抛弃了早期篆书里的象形因素。你看,像这张石鼓文,倒数左边第二个字,大家一看就知道它是“鱼”字,它还有象形的因素在里面。隶书以后,象形的因素基本上没有了,中国字就变得越来越符号化了。汉隶还有一个很重要的特点,它的用笔,粗细的变化增大了,也就是说,毛笔的用笔更加丰富了。