观点|王冬龄与当代草书史

2019-10-31 14:53:26 来源:网络 点击:

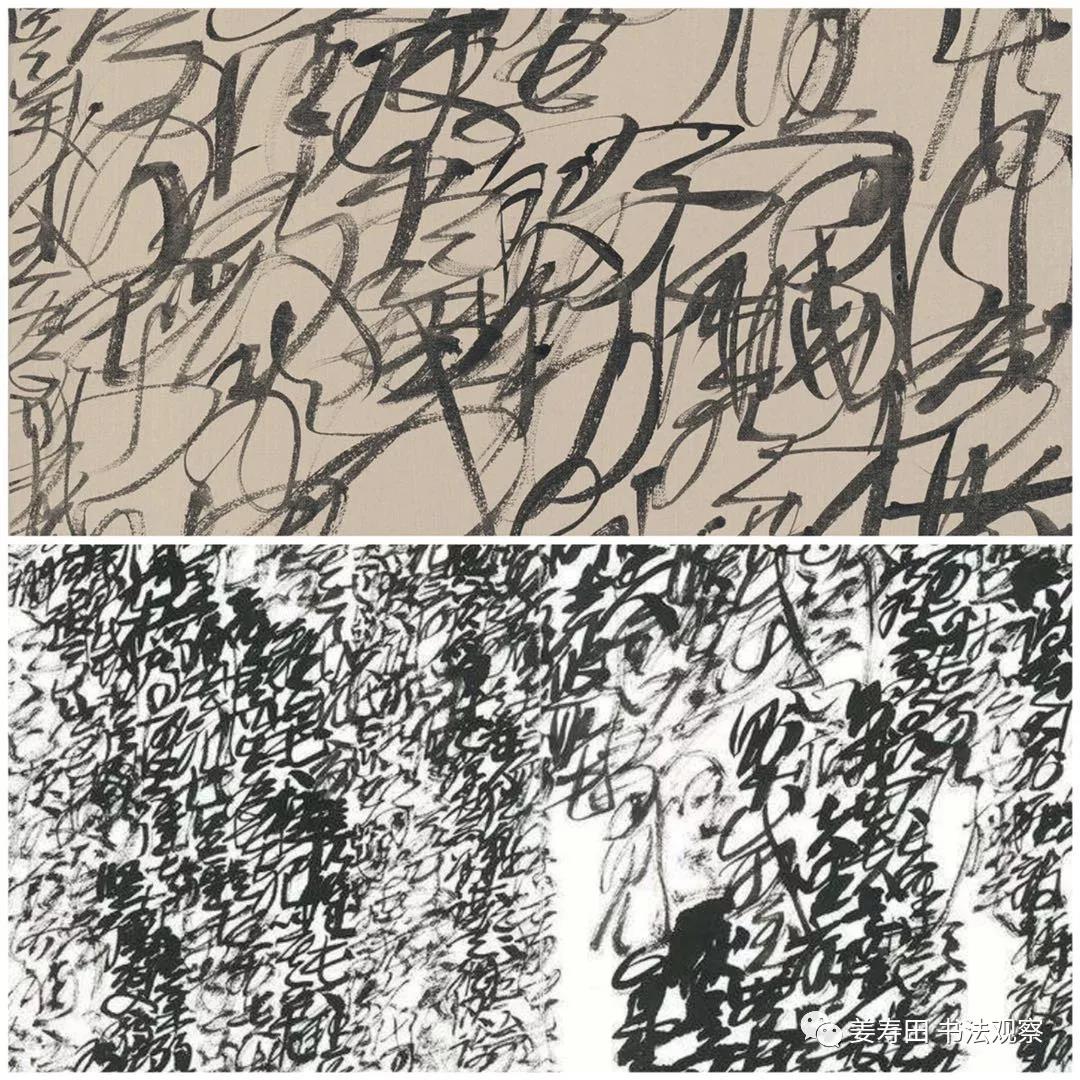

编者按:书法批评始终包含着月旦藏否两个方面。即批评与肯定。批评正是在否定与建构的张力中,推动书法的进步,实现书法的价值与理想。如果把书法批评仅仅视作一种否定性力量,便是没有对书法批评予以正确认识。从这个意义上说,我认为王冬龄是当代草书家中,最有希望在草书领域获得超越性成就的人物,依他对草书传统的深入把握和创作的卓荦,完全可以在林散之后,开辟出一条属于自己的道路。只是西方现代抽象主义对他的草书创作产生了不利影响。其创新变革意识无可厚非,但低估本土传统草书的超越性与现代性,而视西方现代抽象主义的形式化变革才代表着包括本土书法的现代性之途,却是偏颇短视的。而他的“乱书”实践——只能成为新闻媒体炒作的事件,使人看到一位优秀的草书家是如何由于背离本土伟大草书传统,而滑入怪诞妄作的陷阱之中。方闻在《心印》导论中有一段话堪称名言。他说“中国艺术家注重伟大的传统(A great Traditiona)”之“正”,不强调人为的教条的真理,再三重申规则,要大于人为的方式。中国学者认为,不具备对文化传统中道的认识,任何独特的或者怪异的思想,不管有多么奇特,只能导致妄作,不可能载入新的史册。谨以此文表达对王冬龄批评立场的质疑与敬意。

王冬龄无疑是当代草书史上最具代表性的人物之一,甚或可以说,在他同侪书家中,他是唯一一位有望问鼎书史的草书家,因而,可以说,由于王冬龄的存在,当代草书史获得了历史维度,并成为当代草书有望的标志。正也因为如此,使我们有理由对王冬龄的草书怀有更高的期待。

如果我们不是近距离地孤立地评价认识王冬龄草书创作,而是把他放在现当代帖学发展境遇中加以认识的话,就会发现,王冬龄草书是当代帖学传脉的重要一环,而相对于草书在现当代帖学史上所占据的独特地位来说,其重要性更是不遑待言。具体地说,王冬龄传承了林散之草书门派谱系,并成为能够传承林散之草法的唯一传人。他的草书在继承林散之草法精髓的基础上,强化了帖学的绵利夭矫和时代审美表现,在技巧表现上也臻于一流。可以说自清代草书趋于衰落以来,在草书领域能够重振草书古法者,林散之之后,王冬龄应是重镇,这相对于海派帖学领袖沈尹默,白蕉之后门派沉寂,缺少与有力焉的传脉人物,无疑是当代帖学令人欣慰之处。由此我们甚至可以下结论说,王冬龄能否问鼎草书史,步入大匠之门,已在很大程度上关涉到当代草书的历史地位。这样说绝不是危言耸听,而是由对当代草书创作的历史境况与王冬龄所负载的草书传承谱系加以考量所得出的客观结论。

作为一位备受关注并参与了当代帖学整个发展进程的一流草书家,王冬龄的草书创作已构成当代草书史的最重要部分。而由于种种原因,王冬龄草书也在承受着当代审美思潮变异所带来的历史压力,而来自不同门派和审美视角的批评审视,也给王冬龄带来褒贬反差巨大的不同评价。一些缺乏草书眼光的不负责任的随意评价,则无疑构成对王冬龄草书的负面影响,从而,也影响到书界对王冬龄草书的公正认识与评价。

就我个人而言,我始终认为王冬龄是当代最具传统表现力的草书家,论传统笔法,技巧的把握无出其右者,这无疑是王冬龄的傲人之处,也是他能够始终立于不败之地的原因。而对林散之的传承,更加重了他的草书的历史厚重和门派资望。我认为,这是王冬龄草书的根本价值所在。也是大多当代草书家所不具备的。这使得王冬龄与大多数草书家区别开来。无论如何,在草书创作领域,传统价值与笔法技巧的自由把握都是能否在这一领域获得自由言说的先决条件,也是其是否能够获得创造力的基本标志。也许没有任何一种书体比草书更诉诸天才——个人才能了;而在这同时,也没有任何一种书体比草书更要求对技巧的高度把握了。——草书家应该就是掌握了高度笔法技巧的天才,谨慎地说,在当代草书史上,王冬龄无疑是在传统与个人才能方面结合的最好的人物。

王冬龄的草书地位既如上述,应该说王冬龄草书的当代意义已勿庸置疑。在这里我们更关心的是王冬龄草书的书史意义,也就是说,王冬龄能否最终代表当代草书步入书史之境与大匠之门?这无疑是一个沉重的话题。在这里任何虚夸吹嘘之词都不起任何作用,它需要的是历史眼光与问题意识,包括理性的批评考量。我很赞同并欣赏邱振中所说的一句话:后人将比今人苛刻一百倍。这同样适应于对王冬龄的评价。因而浮夸的吹捧既无益于评者也无益于书家。都难逃后人的批评审视。有道德的批评家不应在这个问题上冒险。

从我个人的批评性理解与期待视野出发,抛开一切成见和既有赞美,我认为制约王冬龄草书获得历史超越的一个潜在问题是,宗教感与文化意义的形上反思。这是超越了技巧层面的草书家最终要面对的问题,这样说并不意味着说王冬龄草书缺少心性与文化关怀,而旨在表明其草书在这一方面可能倾斜侧重得尚不够,中国草书的天才性与高度表现决定了它是最具心性化与宇宙感的艺术形式。怀素及晚唐僧人草书的狂禅表现,张旭、徐渭、祝枝山的狂草的酒神精神,黄庭坚草书的道气,傅山草书的狂狷之气,都表明草书心性与宇宙感的融合。它超越个人表现而将心性提撕到大道流行,万物齐同的高度。所以徐渭才说“世间无物非草书”。韩愈在《送高闲上人序》中则说:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平、有动于心必于草书焉发之。”

从这个意上说,草书已超越审美层面而臻于形上之思与存在之思。

由此言之,王冬龄的草书如果返身而退,从优雅流利上升到散之老人的禅境,并节制过于快熟的节奏而注入老辣之美,更重要的是从心性上获得对草书表现的调控而具有形上之思,则其草书的大匠之美将会指日可期。

另外一个方面值得指出的是,对书法现代性的关注,使王冬龄的草书尤重现代性表现。他倾力于大字巨幅式草书创作便表明了这一点。王冬龄在这一方面的努力,其积极意义在于,拓化了草书的公共表现空间,甚或恢复了古代草书题壁书传统,使草书更具有当下意义与现代性表现。而其负面性则在于。一般意义上的巨幅草书可以表现草书之大境,但技巧笔法表现则难以做到纤毫毕现,炉火纯青。因而,对于一个一流草书家而言,大幅草书创作不应构成其创作的全部旨趣或中心,草书的难度与高度还应落实在以笔法为核心的案头小幅创作上。事实上,书史上草书大家的传世之作也大多为纸本小幅草书,排除题壁书难以保存的原因,对笔法的高难度要求与表现则应是决定性的因素。种种迹象表现,巨幅草书创作已构成王冬龄草书创作的兴奋点,并已影响到其小字草书创作的精微表现,我认为这是应当适时加以反观调控的。

对王冬龄先生草书的推崇与期待,使我写下上述批评文字,也算是我与王冬龄先生的一种批评与创作交流。在这里不附带任何门户成见与狭隘心理和市俗之念。愿望只有一个,期待王冬龄草书能够代表我们这个时代臻于历史之境,王冬龄个人成为我们这个时代贡献给历史的当之无愧的草书巨匠。离开这一点,我便不会写下上述文字。