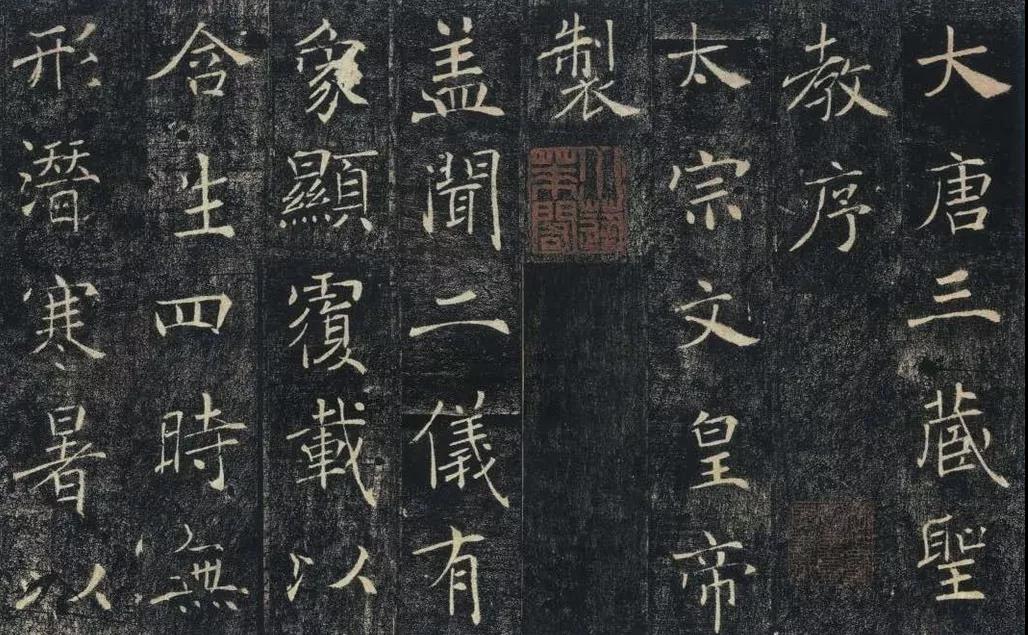

临摹 | 元国霞临唐褚遂良《雁塔圣教序》

2019-10-30 10:15:52 来源:网络 点击:

《雁塔圣教序》,又称《慈恩寺圣教序》,由《大唐三藏圣教序》(唐太宗李世民撰文)及《大唐皇帝述三藏圣教序记》(唐高宗李治撰文)两碑组成,褚遂良(596—659)分别书于永徽四年(653)十月和十二月。两碑碑文左右对称排列,共1463字。

唐 褚遂良《雁塔圣教序》宋拓本

日本东京国立博物馆藏

元国霞老师将带领我们一起临摹“最足以代表褚遂良艺术成就的作品”——《雁塔圣教序》。

篆隶其中,楷行其外

褚遂良熔铸百家,自成一体,师法“二王”、钟繇、虞世南、褚亮等,吸纳众体精髓。隶书对他的影响为后世所强调。

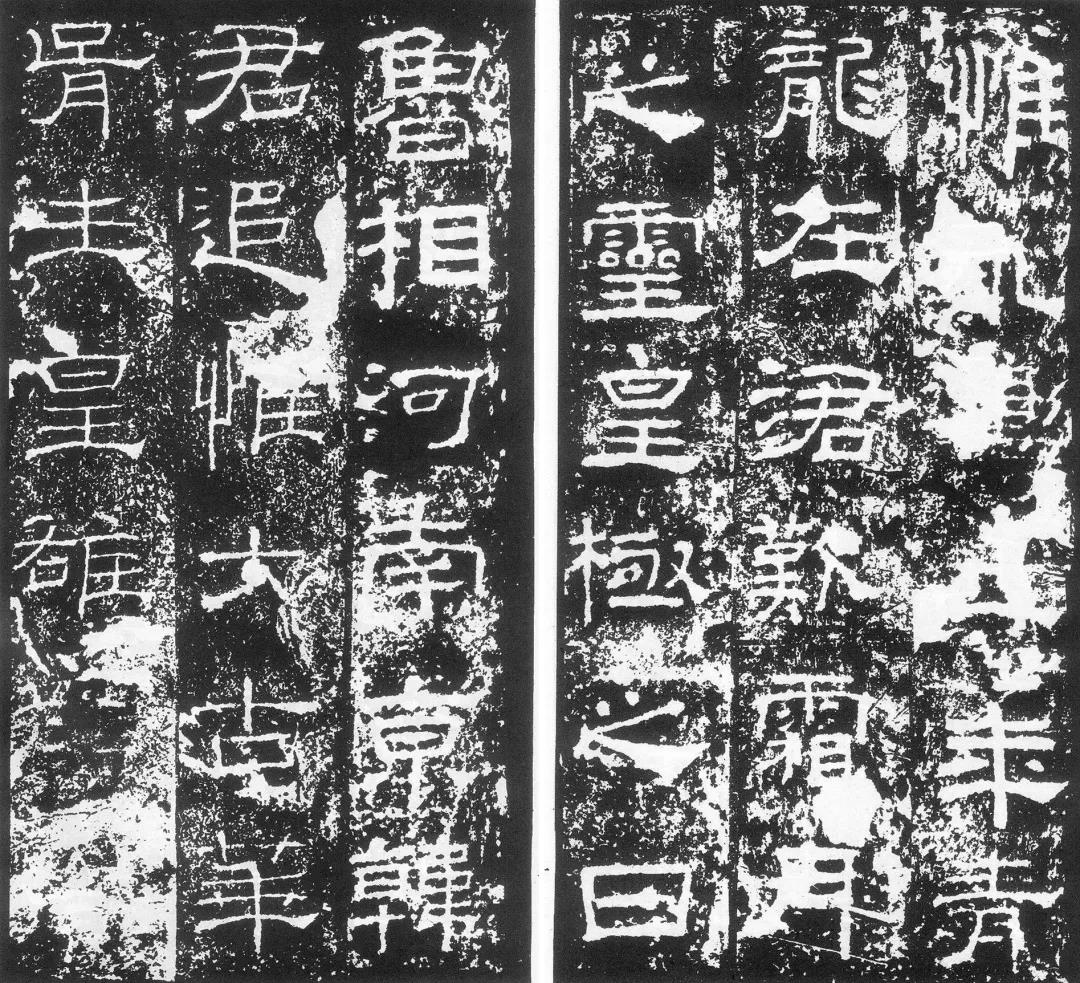

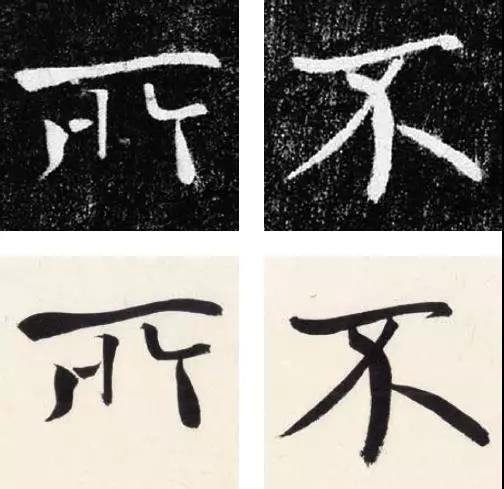

宋苏轼,清王澍,近现代沈尹默、潘伯鹰、徐无闻等都认为《雁塔圣教序》得益于隶法。此碑中除“寂”“分”“不”等字保留明显的隶意外,多数字亦如《礼器碑》般宽绰疏朗。王澍称其线条“如铁线结成”,与《礼器碑》“铁钩银划”线质如一。

汉 《礼器碑》(局部) 拓本

褚遂良也主张“用笔当如锥画沙,如印印泥”,实为追求篆隶般厚实遒劲的线条,“一缕锐入,七札为穿”的张力,从“不”“所”等字可明显看出。

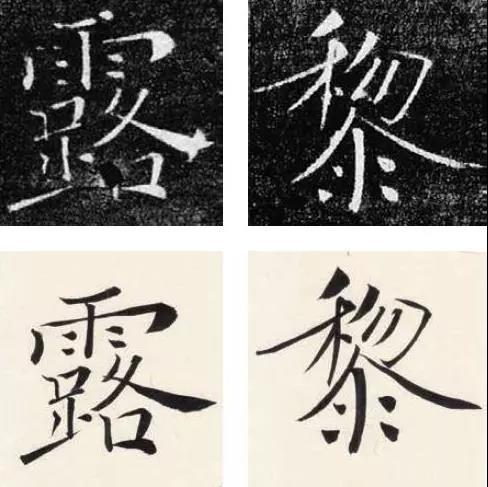

有着篆隶般的线条基础,才能支撑“神妙直到秋毫颠”般的精致丰富。徐无闻认为是碑乃“褚遂良肘腕悬空,直接书写在碑石上的”。万文韶精良的刻工,将直接书写的灵动鲜活完好地保存下来。我们在欣赏原石或拓片时,能感受到如行草“烟袅晴空,最善形状”般丰富灵动。如“黎”“露”等字的用笔极为细腻变幻。

线条形态与用笔动作相协调

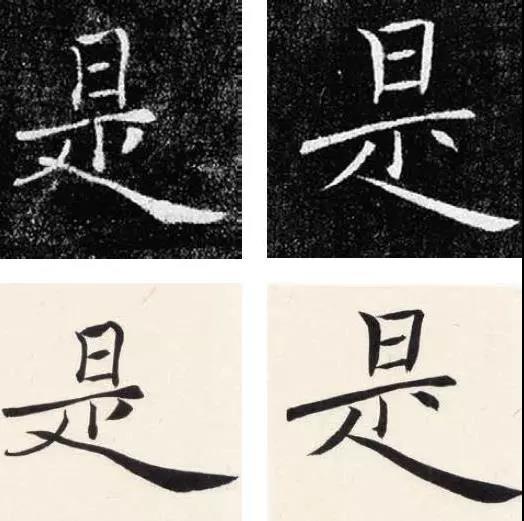

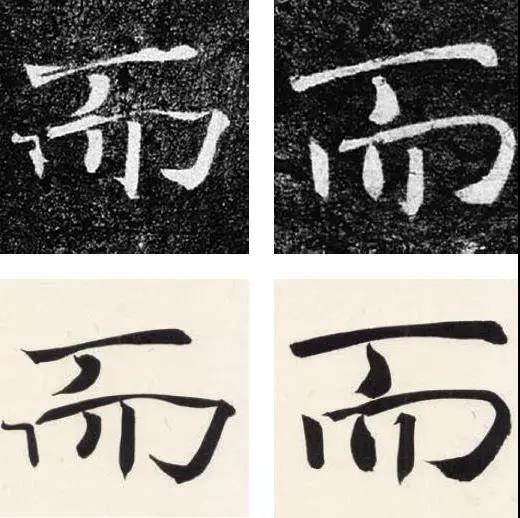

线条本身与线之间的连贯同样重要,只有虚实之别,无主次之分。从《雁塔圣教序》刻工精良的起收笔形状可窥见空中运行轨迹。如“是”“而”等字,笔意明显和含蓄的写法都有,但连贯贯穿其中。《雁塔圣教序》粗细跨度极大,随时变换,以粗细两端的线为书写难点。

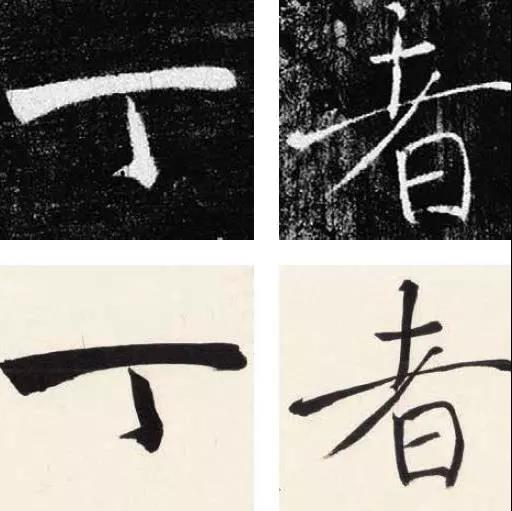

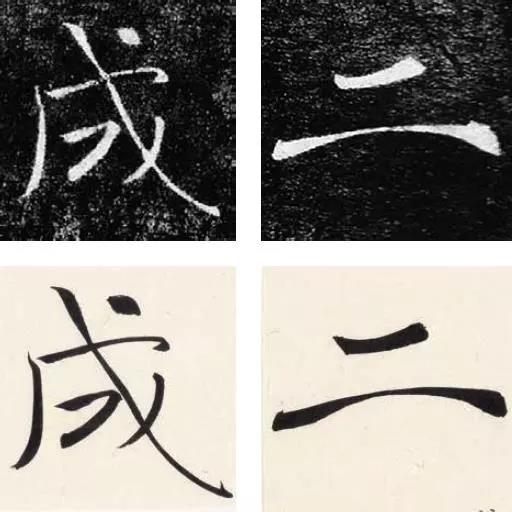

细线条如“二”字的长横中段、“成”字的斜钩、“者”字等,书至细劲处须“下笔千斤”,表达出“运笔如蚕吐丝,骨力如绵裹铁”的效果。粗线条如“丁”字,在铺毫至笔根处时,要有“如大力人通身是力,倒辄能起”之势,写出沉厚矫健的效果,不至出现“怒笔木强”或“多肉微骨”之弊。

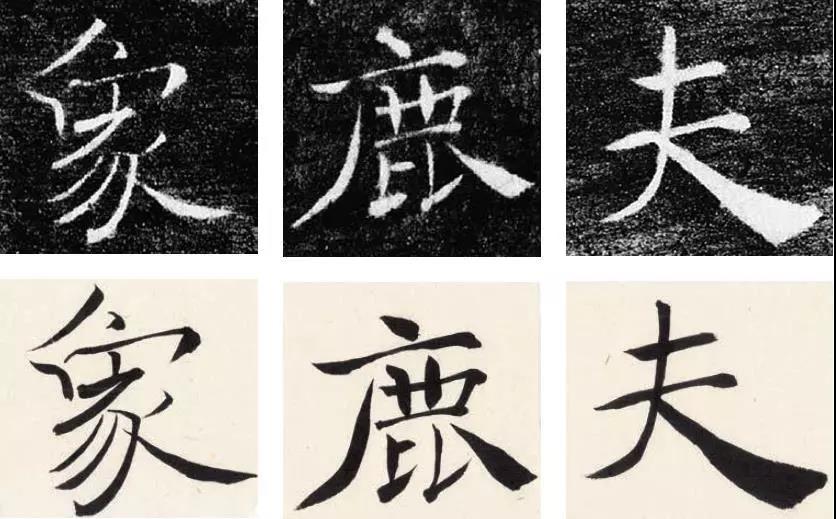

如不同粗细级别的“夫”“鹿”“象”等字中,粗细层次及节奏转换十分丰富,运笔时要体会“用笔重处正须飞提,用笔轻处正须实按”的手法,充分施展毛笔的性能。

透过刀锋看笔锋

线条的形状较易看出,但书者难以透过碑刻刀锋窥测出与之相匹配的用笔动作、力量、速度等。

关于用笔细节,古人多有具体讲述,如《永字八法详说》中所言,点,“夫侧锋顾右,借势而侧之,从劲轻揭潜出”;撇,“借于策势以轻注锋,右揭其腕,加以迅出,势旋于左。法在涩而劲,意欲畅而婉……”;捺,“䟐笔战行,翻笔转下,而出笔磔之”。“点”中的“侧之一法,足统余法”,如何取“侧”极为关键。“法在涩而劲,意欲畅而婉”与“䟐笔战行”都形象地描述出运笔要义。可见,各种形态中的用笔是相通的。

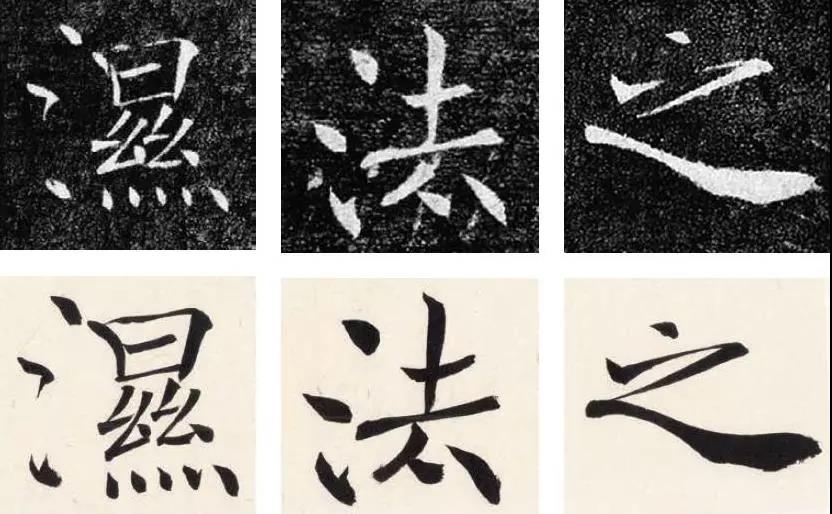

转折处(包括一些起收笔)的书写,笔锋借上一笔末端的书写速度顺势弹起,并同时转换方向、调整笔锋的形状,再以不可遏之势奔赴下一笔,此过程力求简洁顺畅。如“之”字的书写、运笔时,用腕、用笔、速度和力度等相辅相成,不可分割,运笔动作与速度激发出毛笔的弹性,这几者又共同左右着线条的形状与质感。

书写“法”“湿”等字中连贯的数点,易出现用笔不到位或笔意不连贯的弊病。在一个短促的点中需快速完成入笔、侧锋取势、转换笔锋、出锋等多个连贯的动作,并根据下一笔的位置、形状,调整出锋的角度和力度。不论何种线条,要如刘熙载所言:“书能笔笔还其本分,不稍闪避取巧,便是极诣。”也要有欧阳询《三十六法》(传)中所说的“一笔才落,便当思第二、三笔如何救应,如何结裹”,到位与连贯兼得,一气呵成。

对经典的探索与学习应是持久战,要如褚遂良“熟驭战马,举动从人”(宋米芾语),更应“心有古人勿忘我”。