高二适与《新定〈急就章〉及考证》

2019-10-29 11:49:22 来源:书法杂志 点击:

《新定<急就章>及考证》上海古籍版封面

高二适先生的《新定〈急就章〉及考证》一书,为其积累多年的书法学术专著,也是先生为研习草书而探究源流的会心之作。初版由上海古籍出版社刊行于一九八二年,时先生已谢世五载。初版囿于当时条件,对先生在自序中的诸多颇具学术个性的文字有所删节。至二〇〇九年,中国文联出版社再版此书,得呈全貌。该书初版至今已逾三十年,在高二适研究中每被提起,但较为深入之探撷表述尚鲜。此文为首次结合高二适先生的学术经历对该书所作的全面评述,特别是对原书中列举的大量案例,分门别类,详为阐说,从中可见高二适先生的不凡知见与抗辩精神。

《新定<急就章>及考证》中国文联版封面

马一浮题签

一、为深研草书而探究源流

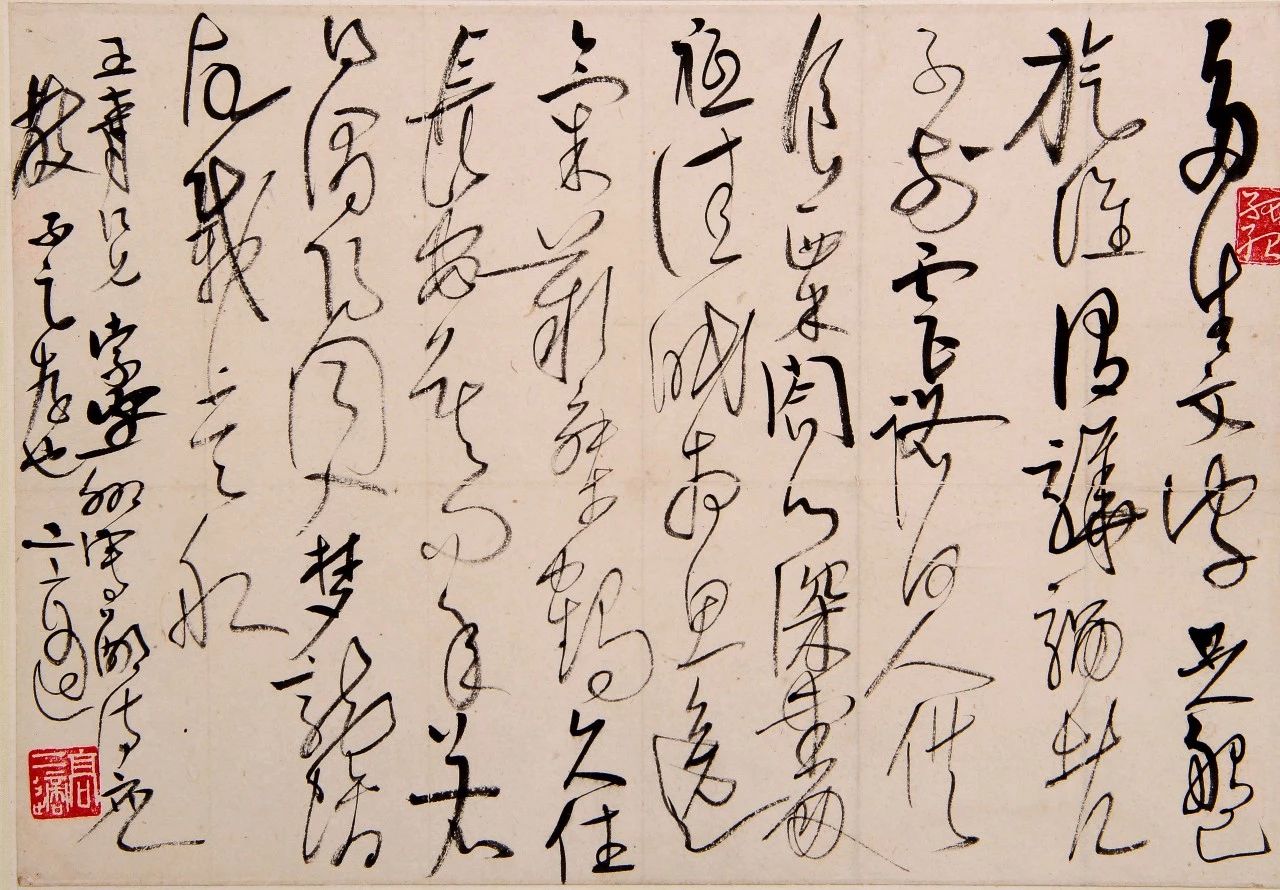

《急就章》为西汉元帝时黄门令史游奉谕所编儿童识字课本,因篇首有“急就”二字而得名。此种命名法为中国书法帖札常见,若王羲之《十七帖》实际上有二十八帖,以第一帖开首为“十七”二字命名。流传至今最早的《急就章》写本为三国吴皇象书,嗣后又相传有钟繇、卫夫人、王羲之、索靖、崔浩等大书法家书写此章。但流传最广者仍为皇象写本。至南宋,叶梦得之摹刻本,与皇象原本已有出入。明代杨政于正统四年(一四三九)时,据叶梦得本刊刻于松江,故名“松江本”,流传至今最常见者即此本。由汉至唐,《急就章》作为识字与书法两用启蒙课本。唐代以后,《急就章》的蒙学教材作用为更加通俗也更为宽泛的《百家姓》《三字经》《千字文》所代替,其章草书法亦在流传过程中出现诸多疏漏讹误。高二适自一九五〇年代前期开始,潜研草书,欲对草书发展源流寻根究底,遂对章草经典《急就章》费心琢磨。他将唐代颜师古之《急就篇注》与松江石刻皇象本对勘,发现“颜监不但不存章法,而释正亦且不依当日章草由隶书省变之原体,致使后人之校录《急就》者,以隶草之笔法,不能与正书之笔画相同,遂多构别体俗书,或则易假字为本字以迻译之。自是离汉隶而考章草,舍章书而考《急就》,踳驳乖违,自唐迄今,莫能厘定。驯致老师宿儒,白首穷经,而竟不辨草法之所从来”(《新定〈急就章〉及考证》自序)。唐代书法承续魏晋南北朝,得到高度发展,特别是楷书出现诸多彪炳千秋的大家,草书也以张旭、怀素为代表尽显风华。高二适热衷草书,但他对章草从唐代开始的式微甚有遗憾,且发为“叹恨”。由晋、唐直至现代,草书是最受学者欢迎之书体,因其最适宜性情发挥,最富于美学内涵,亦最易于自我欣赏。所谓“性大于功”,也使很多不肯在书法规范中“带着镣铐跳舞”者随意而为,致使草法荒疏,胡乱涂鸦之什遍布市野。高二适回顾草书发展历史说:“余昔尝慨然于章草之不振,而王右军与其从弟洽之今草则缘之以生。今草韵媚宛转,便以大行于世。草书遂一变再变,而为钩锁连环之状,于是而狂草作矣。狂草云者,始滥觞于张伯英变崔、杜之法,其字拔茅连茹,上下牵连,即世所谓‘一笔书’者。独王献之深得其诣,继之者为羊、薄,而成于张旭、僧怀素、高闲等之手。虽其间有梁萧子云及陈释智永、唐贺知章、孙过庭等之书,亦甞推崇草隶,仍存草法于什一,无如风气既成,効力盖寡。逮欧、虞、褚、陆、薛、魏诸家并出,遂转而作正行书。虽正亦出于草,然隶草之能存者,以唐一代书法论,则属寥寥无几。下至五代赵宋之际,有杨风子、李西台,及苏、黄、米、蔡诸家者出,而晋贤之风格,乃荡然无复存者矣。赵宋一代,惟大观间有黄长睿者,书法魏晋,能为正行草章四体书,惜遭南渡,其风莫能振。余人均不作今隶,竞趋今草。然今草实已渐成恶札,考其原因,何莫非章法之久不传!”“草书渐成恶札”,是高二适为之“叹恨”的现象。他要从书法历史的发展中追寻此现象形成的根源。高二适从“汉魏以降”的书法流脉观察,发现“王右军之笔迹,无论《兰亭序》《十七帖》《澄清堂》《淳化阁帖》诸刻,其笔法均一近于隶,而右军存篆籀古隶之于其草书者,尤未可悉数”。王羲之书法自汉隶章草演变而来,《淳化阁帖》中六、七、八三卷,纯为章草者亦不少,其余行草,遗留汉隶章草笔意者亦不难发撷。在这一点上,高二适与“非帖”之康有为,以及以后否定《兰亭序》为王羲之所作的郭沫若,没有分歧。高二适在研习王羲之书法同时,对唐太宗李世民的书法亦十分欣赏,他说:“又唐文皇之草书,亦犹务芟冗笔,多承隶体,故唐初隶法之仅存,亦可于文皇书中觇之。”中国书法历史,自从王羲之开始,文人士大夫的个人意趣表现成为主流,李世民虽为九五之尊,但其书法意趣在士大夫范畴之内。高二适写作《新定〈急就章〉及考证》之时,取兼容并包之意,对李世民草书亦加论列。此书一九五九年即完成,以后的出版经历诸多周折烦难,直至于一九八二年,方由上海古籍出版社刊行。全书均照手写原样印刷,惟因《自序》中有某些个性独见之言语,被出版方删除,以排字印刷,使得此一著作的原始风貌难以保存。二〇〇九年,南京市文联在中国文联出版社重新刊行此书,全照原著手写印刷,高二适的完整意念才得以展现于读者。

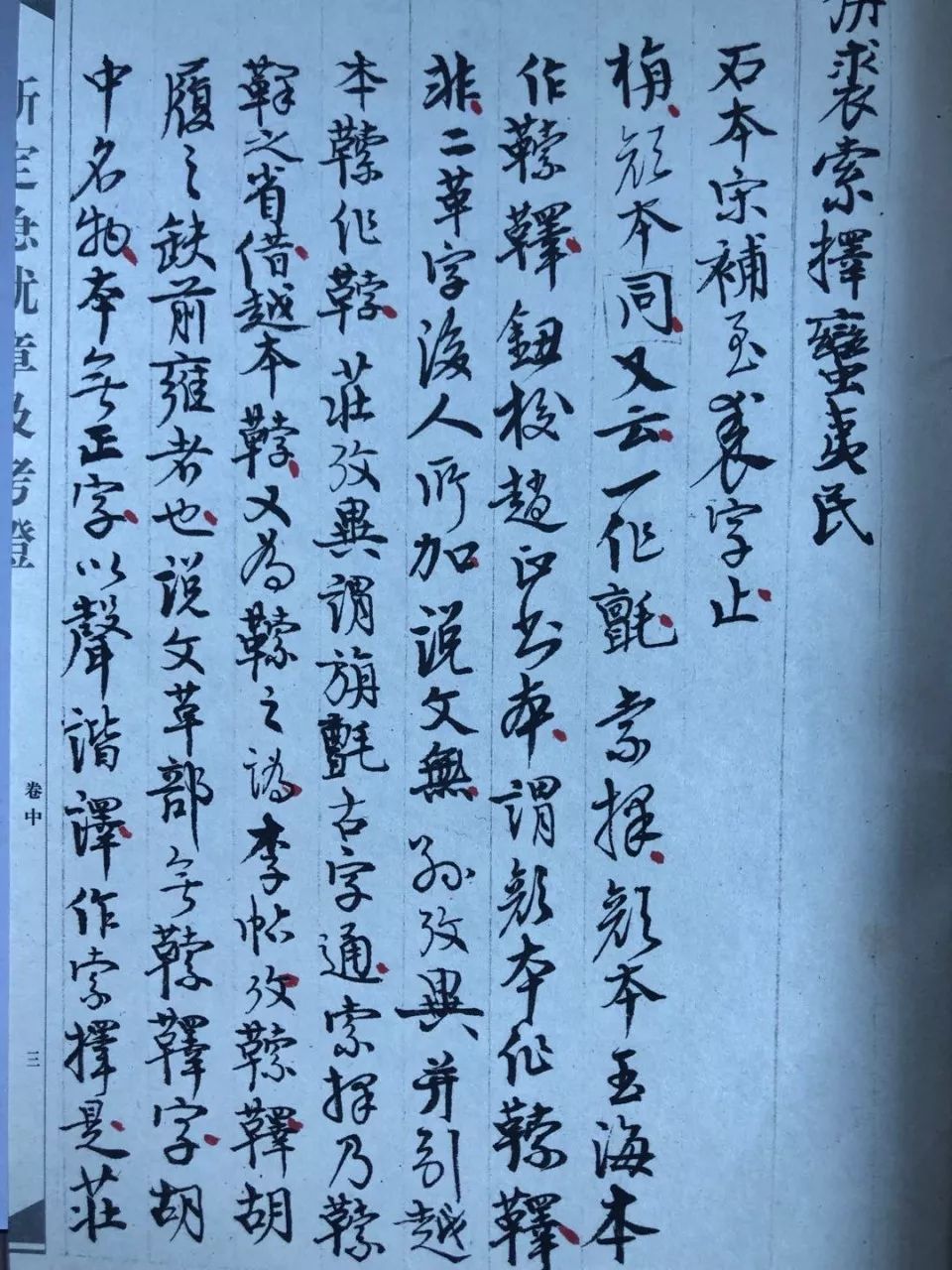

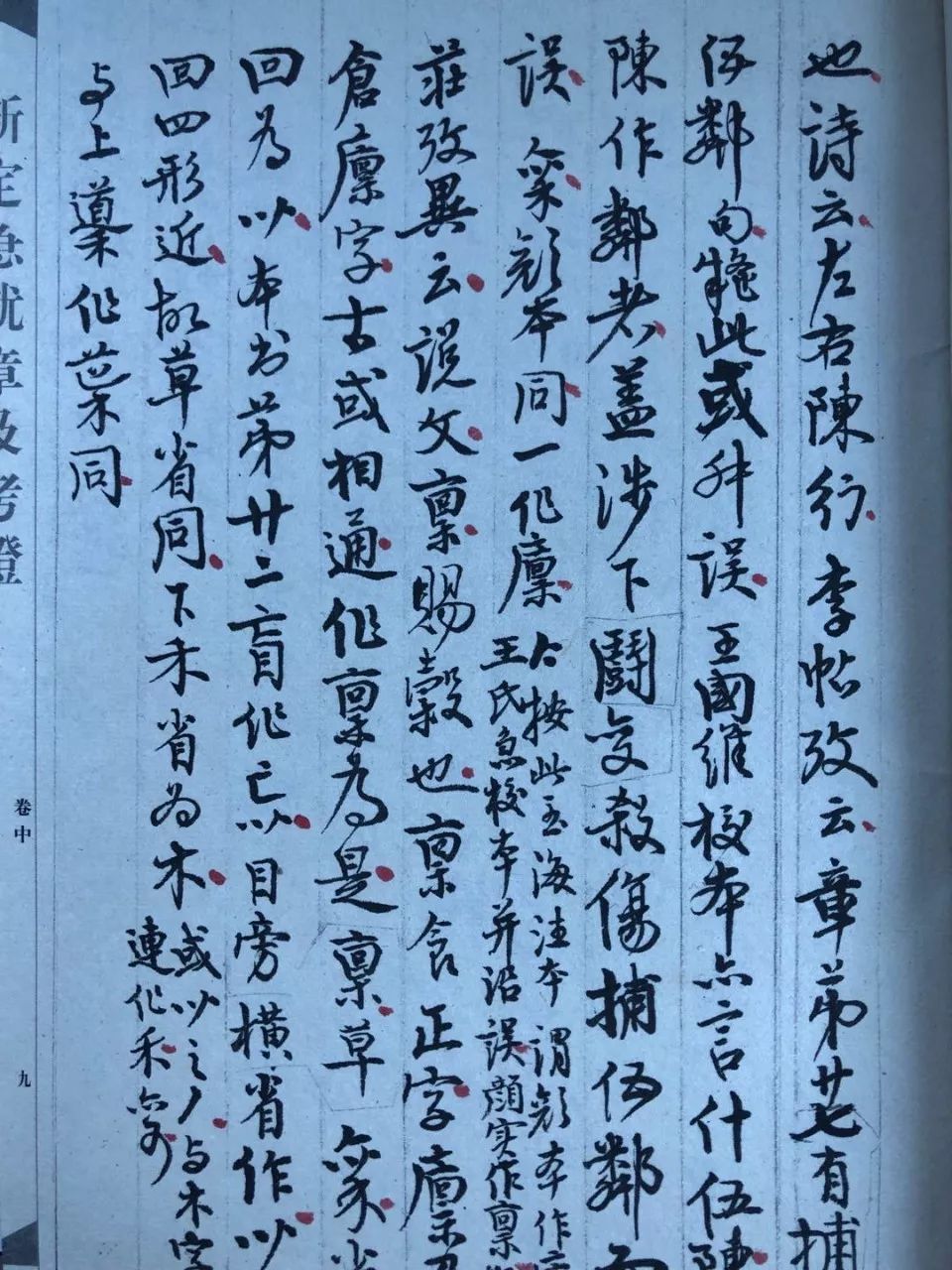

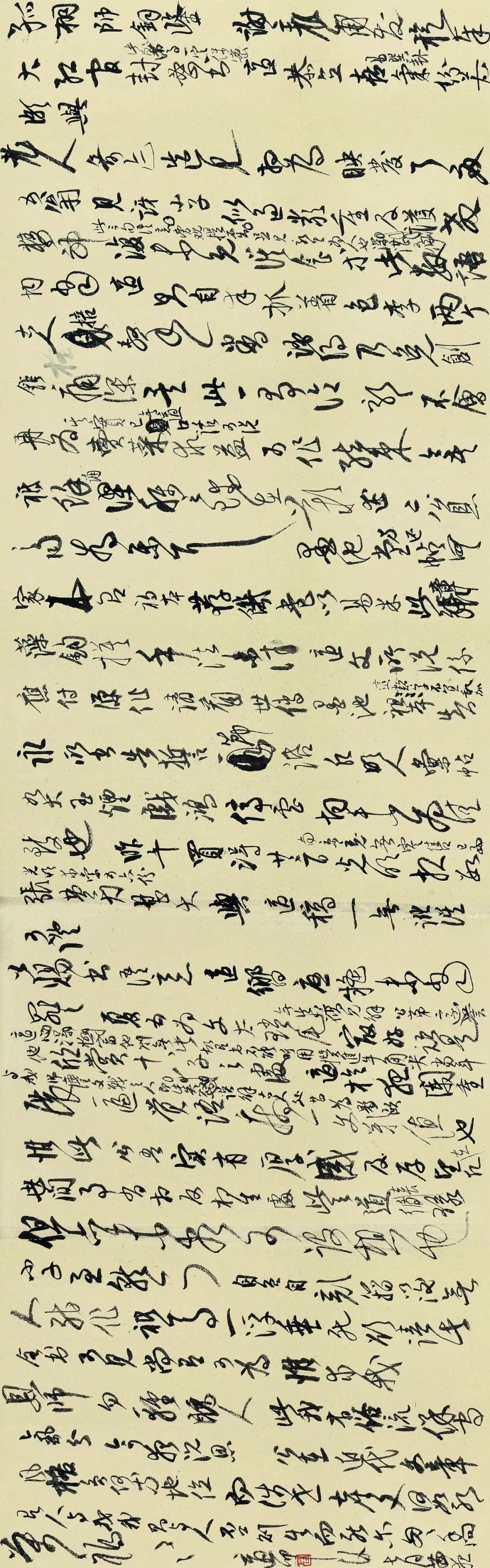

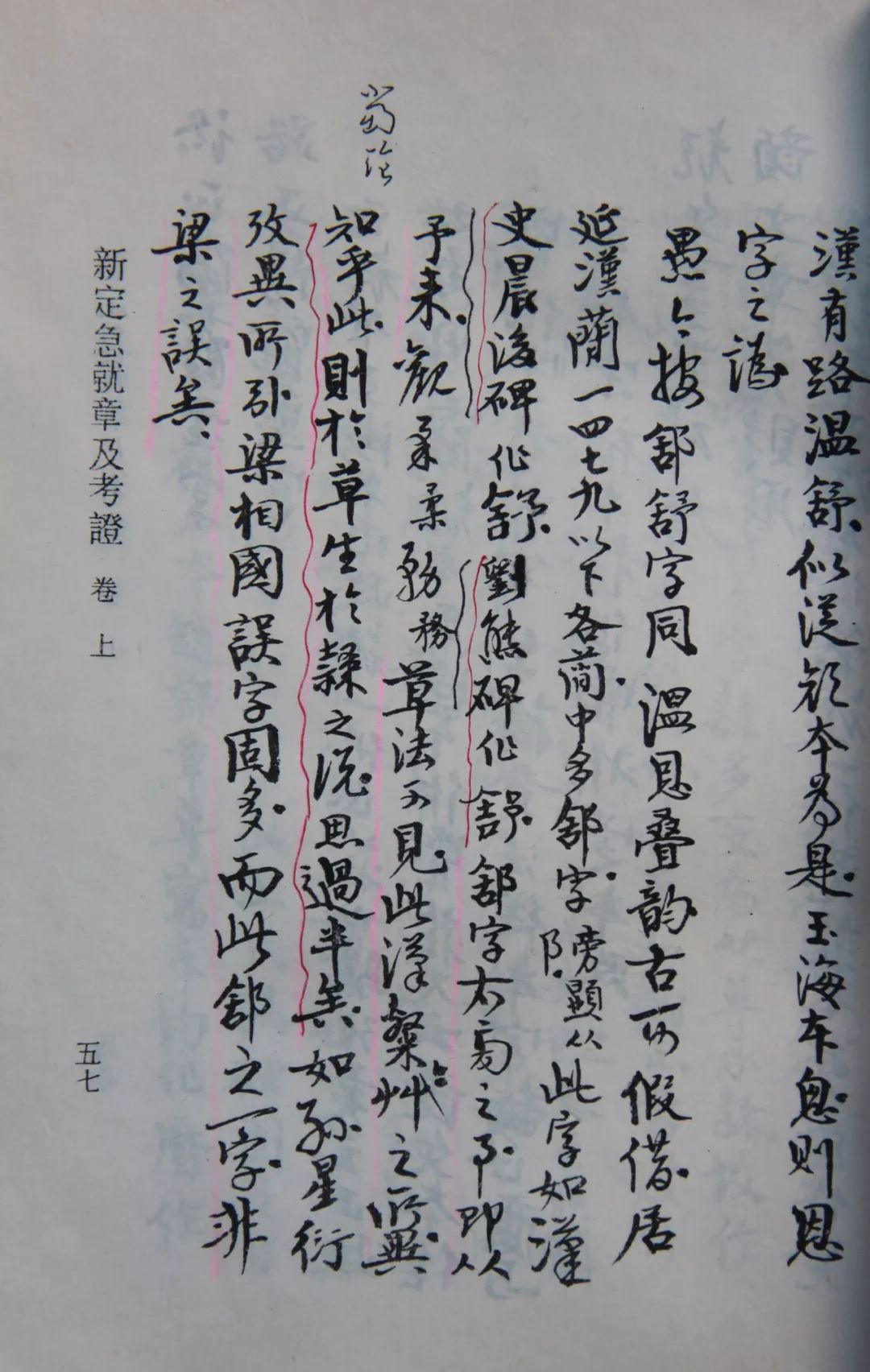

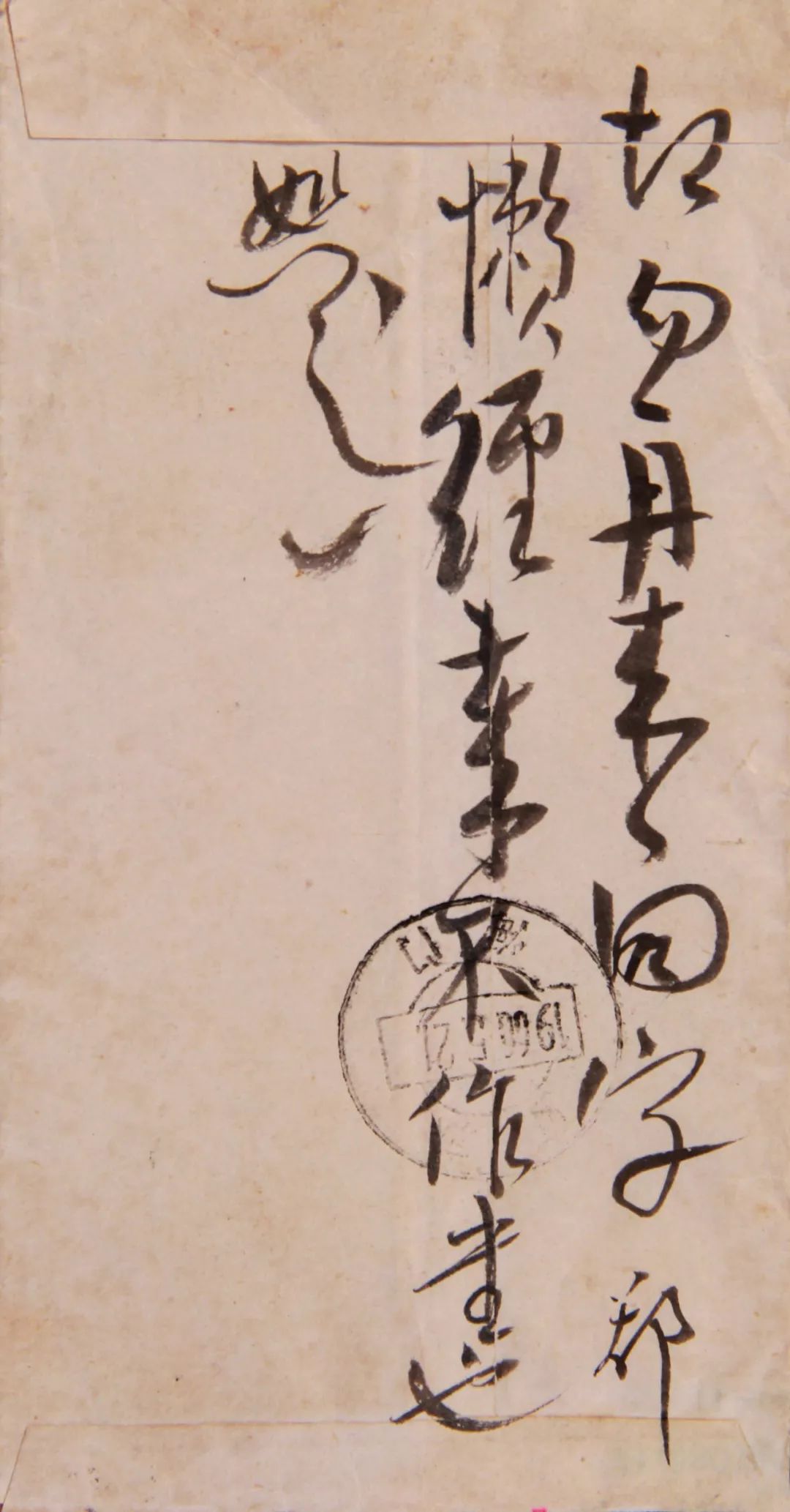

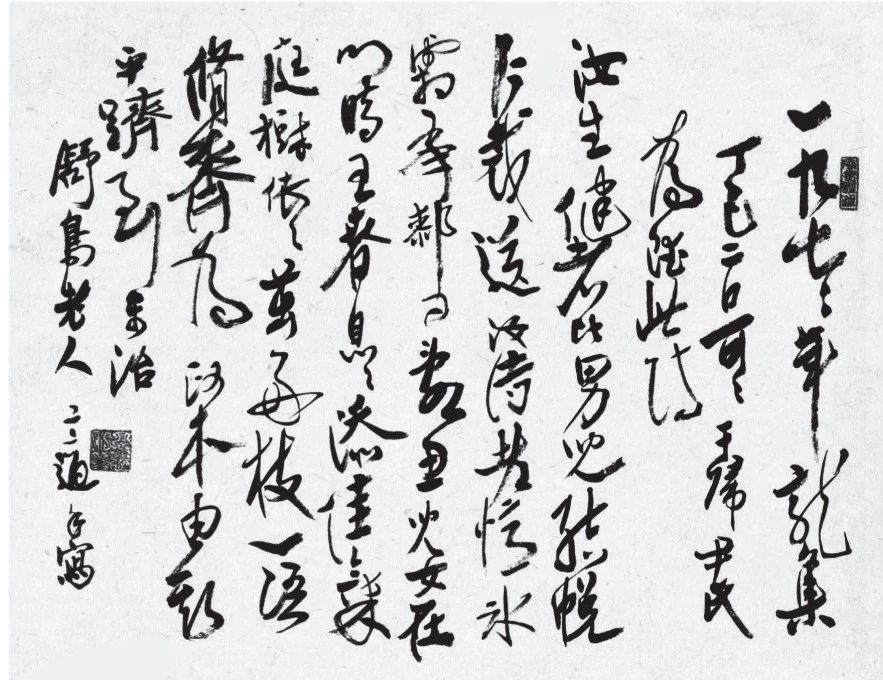

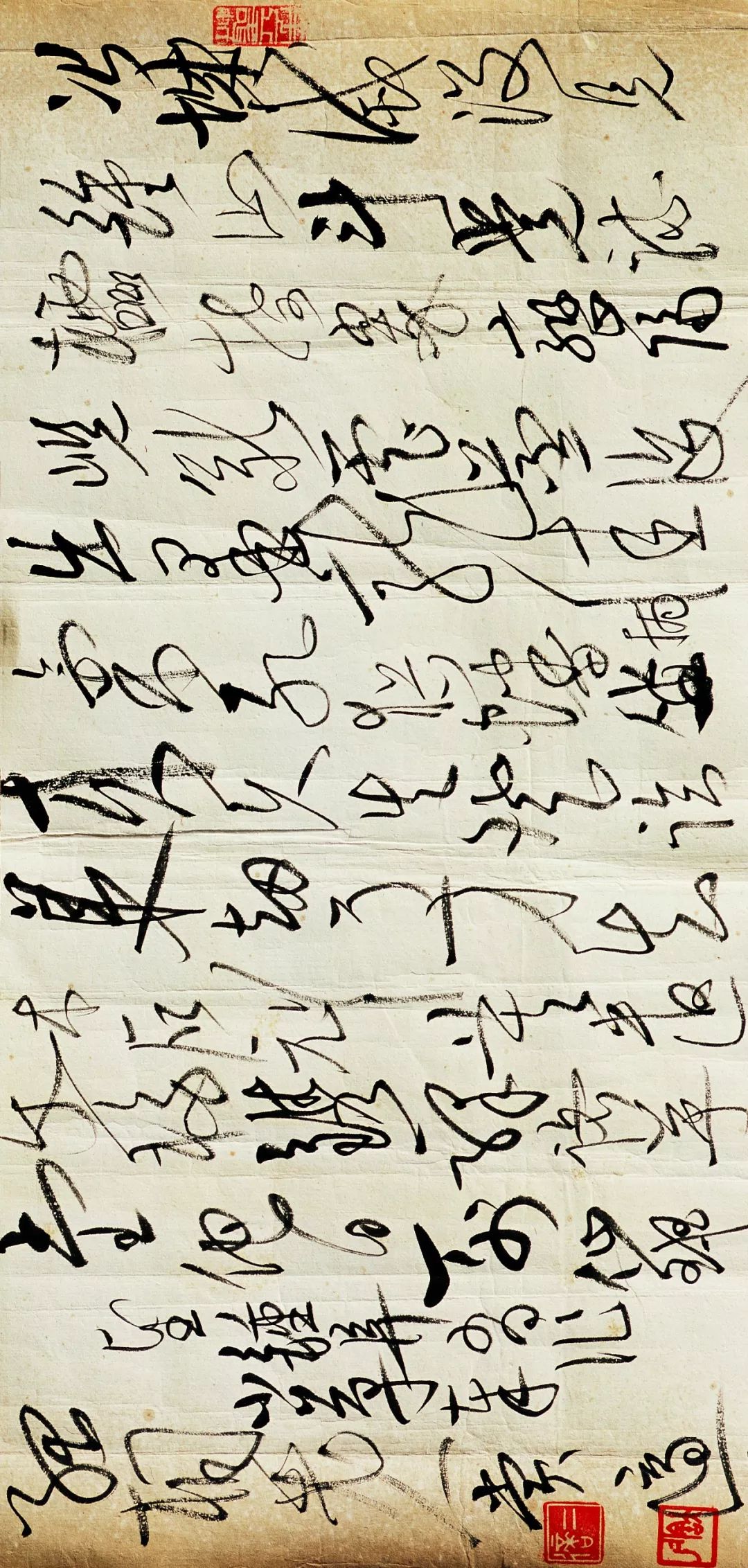

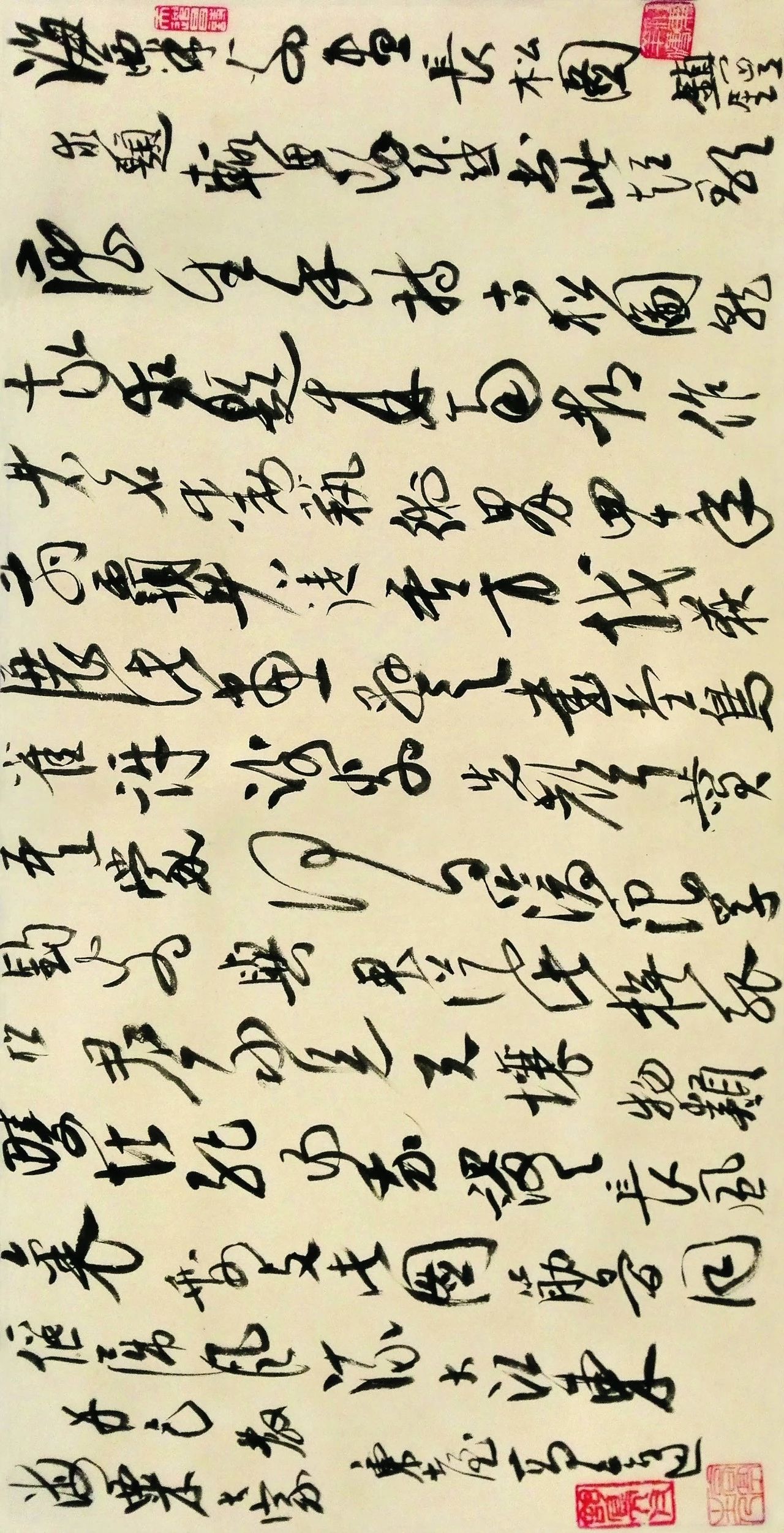

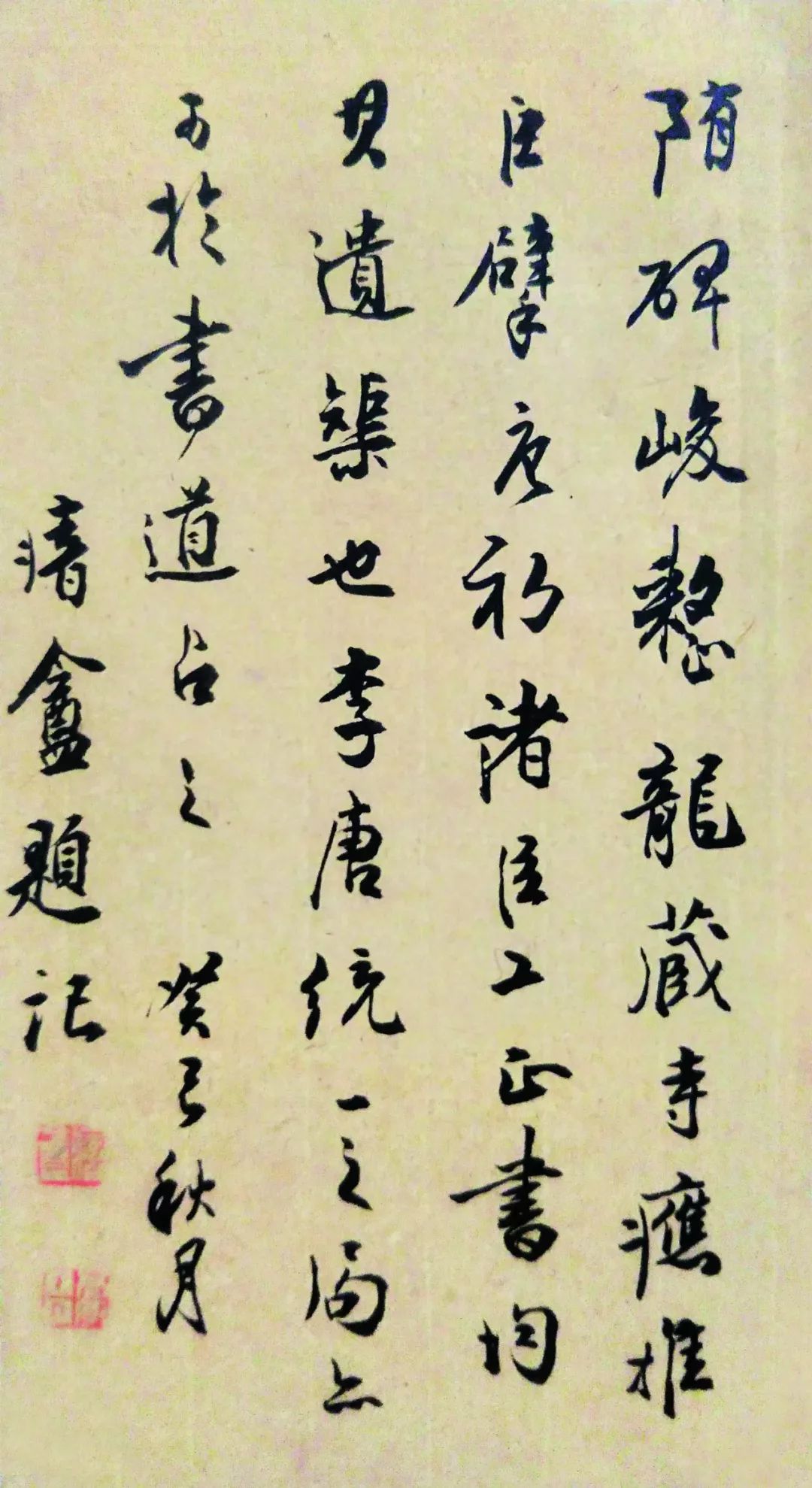

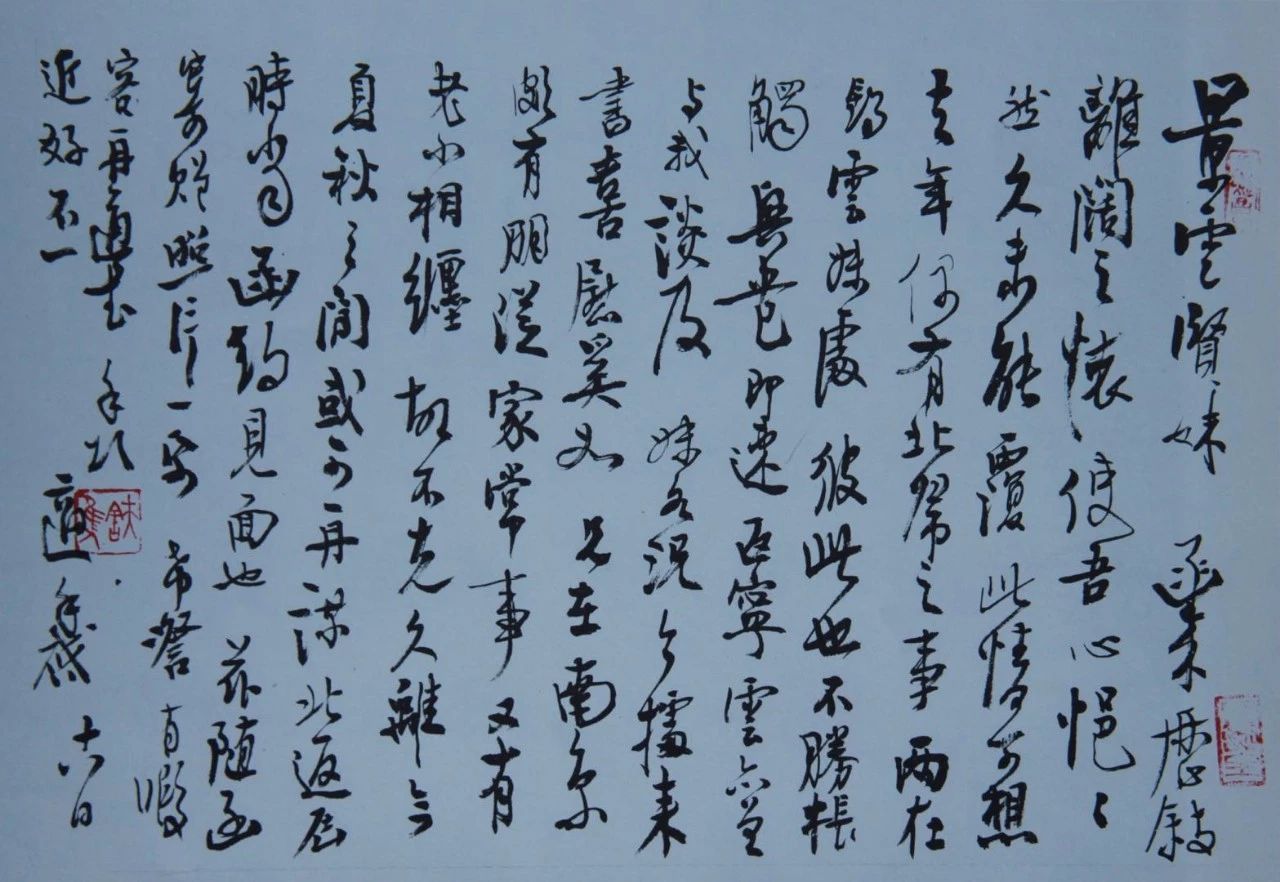

高二适手书内文

高二适在《自序》中继续谈其草书观:“右军之书,唐人尚能得其余绪,宋人则无有也。宋之今隶既不作,而草法则多趋于流俗,旧习相承,虽有贤智,而彼众我寡,未能动俗,安能抉其藩篱者耶!”从北宋黄庭坚之后,草书更趋式微的态势是明显的,其中原因复杂。明代草书家众多,若徐渭、祝枝山、王铎、倪元璐、傅山等,虽难以与二王、张旭、怀素争雄,却也不乏光彩;至于清代,因包世臣、康有为“扬碑抑帖”,流风所被,致使“有清三百年无草书”则更显然。康有为《广艺舟双楫》在崇尚汉隶古法方面不遗余力,也曾慨叹草书衰微,但其一味倡扬北碑,对草书发展难中肯綮。于右任的《标准草书》,以怀素小草为基础,在高二适此著之前早已行世,其宗旨是“易认易学易写”的普及性。高二适则期望就颜师古以来对章草的误读误解正本清源,崇尚并规范草书的“古法”“古意”。于右任和高二适的不同取法,也表现在他们不同的文化性情和书法实践之中。高二适作为一个多年沉潜书斋的学者,以十年之功,梳理章草源流,同时探索自己的书法道路。《新定〈急就章〉及考证》既是他的学术著作,也渗透着他多年学习草书的个人心得。他说:“余不敏,幼承先人余业,笃嗜临池。然草书无法,中心疚之,盘礴奇忧。不得已乃日取唐本《十七帖》《澄清堂》《淳化阁》及《淳熙续帖》之初本,初临锺太傅,继乃专攻右军。习之既久,遂得稍悟真草之书,非由草隶隶篆入门,不能得其正轨焉”。高二适尽管早在重庆时期即以书法知名,但那时他多是以行书问世,草书尚未形成风格。他回忆:“岁次甲午,余年逾五十矣。平居无俚,乃出旧藏松江石刻《皇象急就》本暨元人宋克补本,朝夕临摹。又久之,始稍解章草偏旁法则,及由篆隶省变为草之途径。然此本《急就》,凡卅一章,都二千零廿三字,其中省变使转,有古籀之省,有篆与隶之省,又有隶与隶并合之省。删繁减复,一字万同,而省变之由,与夫篆隶同文添减为草之端绪,余仍苦未能尽得其准,是章法中边透澈,仍有待也。”家门自道,高二适的考证《急就章》是从自己学习草书的需要出发的,只是他不同于一般书法家的学习,就某体言某体,就某体学某体,互不干涉,而是在从篆到隶,从隶到草、楷的变化发展中“上穷碧落下黄泉”,研探其中幽微。这样竭尽心力的苦苦追索,在《新定〈急就章〉及考证》的写作期间,最为集中。此书从一九五四年开始动笔,一九五八到一九五九年间全力以赴,得以完成。沉潜于草书源流考辨之中,使得高二适的书法艺术在以往基础上大大迈进,也使其对中国书法历史了如指掌。此书杀青之后,即得到博学鸿儒马一浮,和多年老师章士钊等人的关注。因为那一时期国内文化出版领域被阶级斗争观念笼罩,出版却十分困难。至于“文革”,毁灭一切传统文化,此书出版更加无望。但高二适一直没有放弃希望,在长期等待之中,也使得《新定〈急就章〉及考证》不断修改完善。在长达二十多年时间里,高二适对这部著作倾注多少心血,仅从现在问世的手稿原籍,即可发现,其中严谨细致的学术考证,和潇洒蕴藉的个性书法,浑然一体,不惟成就一部书法史专著,也是一个文化生命在自我磨砺中的升华与定格。

高二适手书内文

二、著述之前的充分准备及昂扬情绪

高二适谈到他的具体考证方法:“会时多优假,频年余因病幸得闭门读书,于是乃日采摭汉碑中字,稍取镜于林罕《字源偏旁小说》序言,先求古文篆隶之递变,得其并合,再求汉隶之省为草,又得其指归,而且隶之为草,及楷正相承而不改,其间或由古文来,或本于篆籀,陈迹宛然,都可考究。尤其隶之变草,神明洞达,洒落飘扬,似一本于文字组合自然之妙,猗欤休哉!吾国书法,自六书分而说文正字以出,自隶作而章草、正楷又均从之而生,书之道亦甚弘矣哉!然余至此,乃益悟唐贤之正书,仍多本于隶,而草则不逮。宋以后草法,本于晋唐之世,而正则又有不逮。特章草书一脉相承,惟元明间有一短少时期,能承其遗绪。盖当时之书家,既推崇锺王,而且章草又多有独尚之功夫者在也”。此段论述,点出了中国书法史上一段重要脉络。从篆书向隶书之转变,是比较单纯的,而隶书向章草和楷书之转变,情况就复杂许多。高二适认为:唐代楷书的兴盛,与继承隶书规范关系密切,而草书相对转弱,即因为对章草脱略过甚。而宋代书法,在草书上得唐遗绪,而楷书则又不逮。这与“唐人尚法”“宋人尚意”的说法甚为贴近。唐人所尚之法,为隶楷之法;宋人所尚之意,为草行之意。唐代欧虞褚颜诸大家,皆为楷书典范;宋代苏黄米蔡诸巨擘,皆为行草翘楚。高二适赞赏的“惟元明间有一短少时期,能承其遗绪”。这不仅是指章草突出的宋克,也因为元代书法以赵孟頫为代表,在唐宋人的“法”“意”纠葛之中寻找出路,径直向“复古”之深邃沉潜,开辟出一片新天地。此所谓“复古”,就是高二适所云:“既推崇钟王,而且章草又多有独尚之功夫者在也。”在对全部书法史的梳理及寝馈之中,高二适的草书传承路径,既不取康有为片面推崇北碑的漫漶无稽,也有别于于右任将北碑与怀素小草相融会的简易。他直溯源头,必欲穷形尽相。纵观高二适一生书法与书学,在兼容并包之中,他还是以文人帖札书法为基本表现。

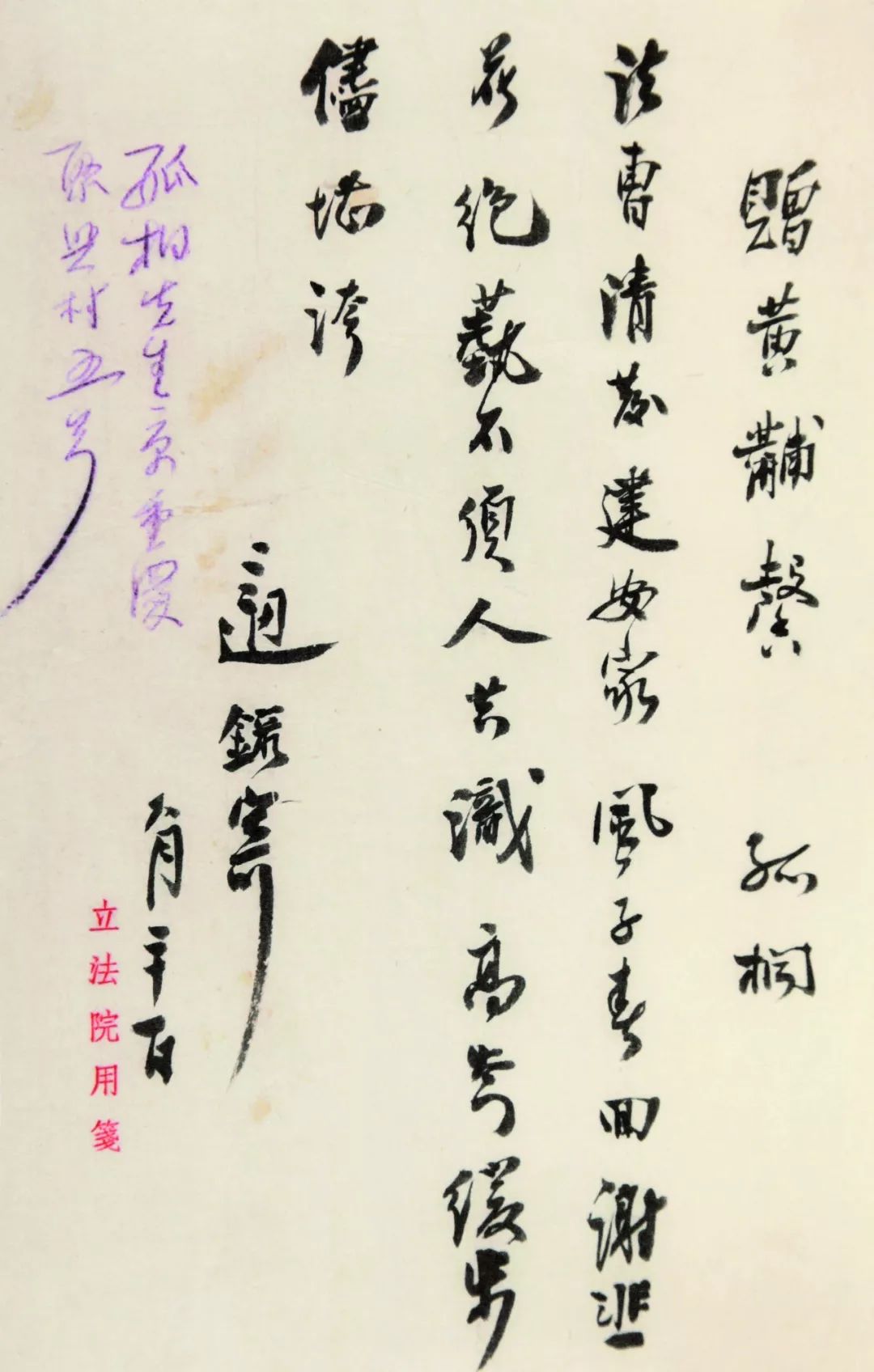

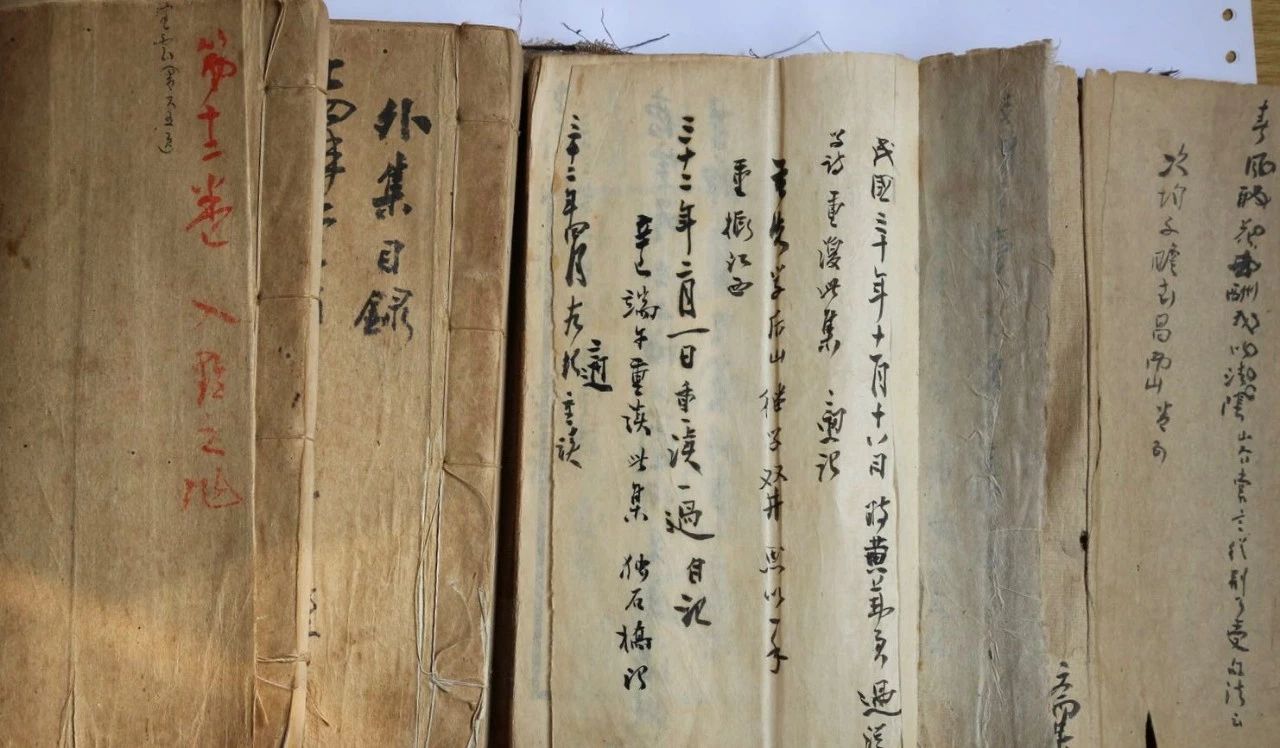

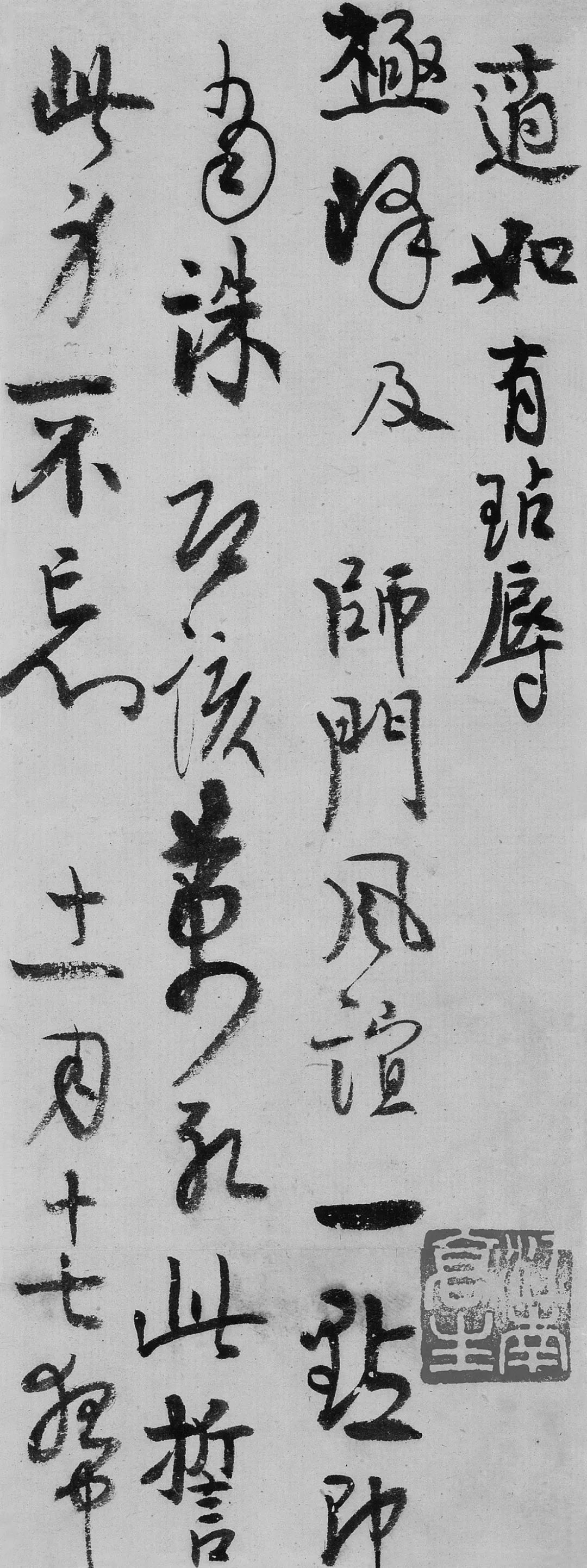

高二适致章士钊信札

考据之学,在有清一代得到空前发展,有内外两方面原因,外因乃“文字狱”钳制了文人思想,以唐、宋文章盛世为标志的士大夫自由奔放精神大受遏抑;内因则是经历了数千年的中国文化学术,本身亦有清理整顿之需要。此即余英时在《论戴震与章学诚》一书中阐述之“内在理路”。而中国一切学术,根基于文字,即使对经史义理之阐述,亦必建立在准确的文字基础之上。“小学”之重要,即不待言。高二适考证《急就章》,即在对章草文字的准确定义上下功夫。他说:“惟历代章草《急就》本,其传于今者,只有松江吴皇象休明之书为最古。此本经唐宋人之钩模(摹),迄明正统初始刻于石,其章草之讹误,与宋叶梦得释文之误,亦正复不少。余尝獭祭而肸蠁陈之:石本章草之讹误,可卅余字。叶氏释正之误,及不合章法者,乃增至五十余字。宋仲温克补本,章正均误者,计章草十余字,而释正之误,亦几于叶释之半数,统计有百十余字之多。而二本章正之脱误,与失注之字,尚不在内。此均亟待改定者。”到一九五九年夏季,此项考证工作进入收获阶段。高二适将多年收罗的资料罗列铺排,互相对照。他手头有关《急就章》的各种版本即有:《急就篇》颜、王注本,《玉海》宋太宗草书翻正本,孙星衍、庄世骥、钮树玉、罗振玉、王国维诸氏之《急就》考异、考校,《流沙坠简》,汉隶书《急就》残简考释,张凤《汉晋西陲木简乙编》,汉残简隶书《急就》辑录,李滨《玉烟堂帖考》本诸书,赵子昂、邓文原章草影印本,近人沈敬仲印行《急就皇象书类帖》,于右任重印伪太和馆帖本。以上有关《急就章》的各种版本,可谓收罗齐备。除此之外,有关典籍还有:《说文解字》《广韵》《玉篇》《唐说文木部写本》《五经文字》《干禄字书》《汉石经残字》《隶释》《隶辨》、马衡《汉石经集存》等。凡与章草书法关涉之什,亦尽量搜寻,务期资料占有“充类至尽”。

高二适手书内文

高二适在一九三七年离开南京,远徙重庆时,曾经散失大量书籍。一九四六年返回南京之后,又陆续购书藏书。一九五八年他提前退职,经济状况远非宽裕,社会交往远非广泛,基本生活就是闭门谢客,座拥书城,寒牖孤灯,清冽岁月。以往写作诗歌无数,多随写随丢;挥毫濡墨,亦少有收藏。考证《急就章》为高二适第一部著作,面对满屋琳琅,他难抑激动心情:“吾如在堂上典乐,而众班齐列,各执笙管,钟鼓铿鎗,时有‘箫韶九成,凤皇来仪’之慨。而吾审律征歌,自身亦在滥竽之列。故各本之牴牾善病,均能从旁挝击出之,吾乃择善而从,执不善而改之旨,既并力考定石本之章书,以续千六七百余年来不朽之盛业。又考证各家异同,及其得失之当与否,一一皆草之于书,而又皆得其致误之由。”在这里,高二适既是一个欣赏及审查者,若殿堂上观眄雅乐之帝王;又若乐队舞阵中奉献绝技之艺术家,一抒奇情壮慨。所谓“审律征歌,自身亦在滥竽之列”,古来书家学者,巨著煌煌者不乏,得有此状态心绪者盖鲜矣。高二适对《急就章》问世以来之流传舛误,早具心眼,如今参与此历史大合唱,不朽盛业有以传续,即不负惨淡生涯。这样一段发自心灵的歌咏,最可见出高二适既是一位学者,又是一个诗人的性情特质。可惜在一九八二年的初版本中竟被删去。经过了数十年岁月淘渌,书法学术又开新面,传统文化又得倡扬,高二适在孤寂处境中筚路蓝缕之功,随之彰显。

三、对前贤纠谬亦同情,为学问入题先自白

在考证中,高二适要解决许多问题,他说:“如有人引说文正字以考章草,益致章法之晦,此其谬也;如释正之偏旁结构,不合章法,或本字通假翻释平易借字,转致《急就》横生歧异,此其舛也;又如有未详章法递嬗之由来,而于章草使转反滋疑义,又其不学也;至于有不明隶即章之本,章为隶之捷,章隶同源,而以为某章即某字之别作或别构者,又有不知由篆隶两体合并成草,或即存古籀于草者,均之皆为不识章书耳。”此段言语,正是《急就章》流传过程中被高二适看到并必欲解决之问题,也正是《新定〈急就章〉及考证》全书之基本内容,却在初版本中被全部删去。刚刚经历了“文革”,“大批判”的社会,尚不免噤若寒蝉。当学术研究面临一个新时代,诸多细微考辨争持之问题也被“宜粗不宜细”地简单处置。因为高二适要面对的是历代著名学者,以其直言不讳之个性,势必冲撞。其实这是学术辩论中难免的,完全回避即无学术可言。为解决这些历史性误读误解,高二适的具体工作是:“抑犹有章草书,昔为人所误识误解,争论不休,而有待于吾今之揭发者。更有章草本不误,而往时以书简脱佚,文献难征,从现存汉隶及晚近出土之石经残字、流沙居延汉晋木简、敦煌韵辑等书中,尚有可资引证,合于某隶体之省变,或仍存章草之本体者。吾今均按章法轨辙,竭尽思力,触类旁通,而率皆剖明之。”高二适本身是一位不辍笔墨,潜研深求的书法家,他的考证《急就章》,又有从书法用笔得来的感性体验。他说:“余之释章书也,穷草法于使转之间,辨字画于微茫之际。究其讹略,契厥神悟。既已衣食寝馈于斯,故此区区识字功夫,自信可一破前人似是而非及向壁虚造之说。尤有可能者,此古《急就》章书之造法,有为汉隶碑、石经及各字书所不能尽载,而晋唐以后之今草,亦尚有沿用之者。时则幸有流沙居延汉简之发掘印行,而于章草初体之创制,碻为前人之所不能参悟考定,故有徒见其字,而不识其源,或只能临仿,而曾无讲贯与沟通者。今亦按汉晋木简草法,条分缕析,而一一互证之,务使无毫发之遗憾。”以上议论,均关涉高二适考证《急就章》的具体思路及方法,可惜在初版时亦均被删去。书法发展过程中,因为历史的层累,造成解释的差异与舛误,也因为历史的积淀,提供更多的参照。高二适考证《急就章》,即因为资料的丰富,而能够尽量比勘,以致洞达。他从自己的收获之中也体察到前人的甘苦。即使对曾经“叹恨”之颜师古,也涌现“理解之同情”。他说:“盖凡天下事,固有时晦而待明,亦有时愈晦而愈将明。然则前人之晦失,未始为后人之所欲得。吾向尝僭列颜监之‘三失’,颜本未期其或失也。今亦可云颜之失,即颜之得,吾无颜之失,即吾无颜之得,楚弓楚得,犹是理也。”对颜师古之理解如此,推而及之其他前贤,又莫不如此:“推之其它诸家校本及汉简考证之得失,将毋同,抑吾更以为颜之注,其尝有助于章法之传授,颜固不自知也。宋之王应麟、罗愿等之翻正太宗草书,及近代孙、庄、钮、罗、王、李等之校异,流沙西陲汉简之考释帖考诸书,或翻以彼误而我获正,或我之正即得之彼之误。故前人之有助于章法之体验,使章草由晦而明,此诸人亦不自知也。今则以地下发掘增多,例证易集,故凡关于《急就》文字之有所牵联,及海内外影印流传,而亦皆以为吾底里倾之。则向之疏证考校等书,无论舍章为正,辨别异同,或竟有误认字音,误解字形者,是均有益于吾今之所为矣。”

高二适手书内文

《急就章》在流传之中,脱漏甚多,千数百年间,只有宋克曾经补其脱佚。高二适为使其成为完整读本,将全篇文字综合汇理,互为补正。他说:“余为昌明草法,推尊草圣之功,思承先而启后,故辄综合前后卅一章,为拾遗补缺,以一正其讹误。吾书凡章草一字,必求合隶之变;凡释正一字,亦必求合于草之形体,其草之本于古文者同。如正书不能与章草通者,即以汉隶字释正,或则就隶书省变之原体以名之。而草之由隶省变,虽其笔画减简,则仍皆释以原字焉。其《急就》中有为先民所造之初草,为汉隶碑之所不能尽载,而为今草之所同作者,则遍取证于竹木简之形似以明之。此均可使后之学章草者,收合辙之功,免不识字之诮。而章草省变之由,与夫上承篆隶而下为今草之所从出者,亦均可迎刃而解矣。斯乃前人之所未尝言,而为余之所尤用心者。”这里,高二适着重谈及他之考证、补正,与前人之最大不同,即为明晰章草由篆、隶演变而来之源脉。而此中的引据,则涉及从先民造字以迄篆隶衍变之全程。非如此不能使后世学书者知所由来,也就匡正了草书发展历史上诸多不解所以,自出心造的舛误。《新定〈急就章〉及考证》全书,也是高二适书法艺术的重要表现,他在自序的结尾处,专门谈论此书之书法云:“书既蒇事,辄用真行草章四体书之,并杂用竹木简之笔法,藉证吾国文字书史,自汉魏以迄于近日,已揭破抱残守缺,而豁然成就一日新之局势。盖即以文字组合论之,学者循此,既知《急就章》草隶楷之递变,且可补益赵宋崇宁、宣和间天都陕右木简之堙灭,而应亟图为书法之整理,考定其讹略,归于一是,俾吾人之书才书学,均能又起有功,则他日书家之应运而生,以迄于焕若神明,顿还旧观,则所谓‘中国书流让皇象’之语,‘八绝’翁其不得专美于前矣!余自惭薄劣,始欣契于阮研之观古,又窃窥袁昂之书论,而区区之所欲存乎其间者,亦只吴、晋书家之遗韵焉尔。”

高二适手书内文

四、关于《章草考》及《章草书歌诀》一段公案

《急就章》,《汉书·艺文志》最初著录为《急救篇》,列为小学十家四十五篇之一。其后之《隋书·经籍志》则名为《急就章》,后世《篇》《章》互称。高二适认为,至唐以后皆称《章》,固由于习见惯用,“然亦兼取章草之意,盖书名急就,写以章草,循名责实,似以此为胜矣”(《新定〈急就章〉及考证》,引据正文皆出上海古籍出版社印本,下惟标页数)。

在《急就章》各种写本的流传之中,有出于书法个性不同之差别,亦有出于字体混杂之舛误,前者如元代赵孟頫、邓文原写本,“草法波撇,亦均各自异,此犹《述书赋》称贺邵章草于皇象同时异体,自来书法造诣,本以各臻妙趣为极则,本原尚同,体制稍别,斯则无可非议者也”。而于右任所得并印行的太和馆本,因“有剜今草字补列者”,故称其为“伪本”。这是高二适权衡《急就章》写本正误的一条原则,即艺术表现容有差异,字体流脉不容混淆。非如此,即难以追溯源流,以正规模。章草书法在高二适心中是崇高至上的,他说:“盖章草不独为吾国文字草法之权舆,即论今草正书书体,亦罔不由此省变而出。昔之工此书者,尊之为草圣。”

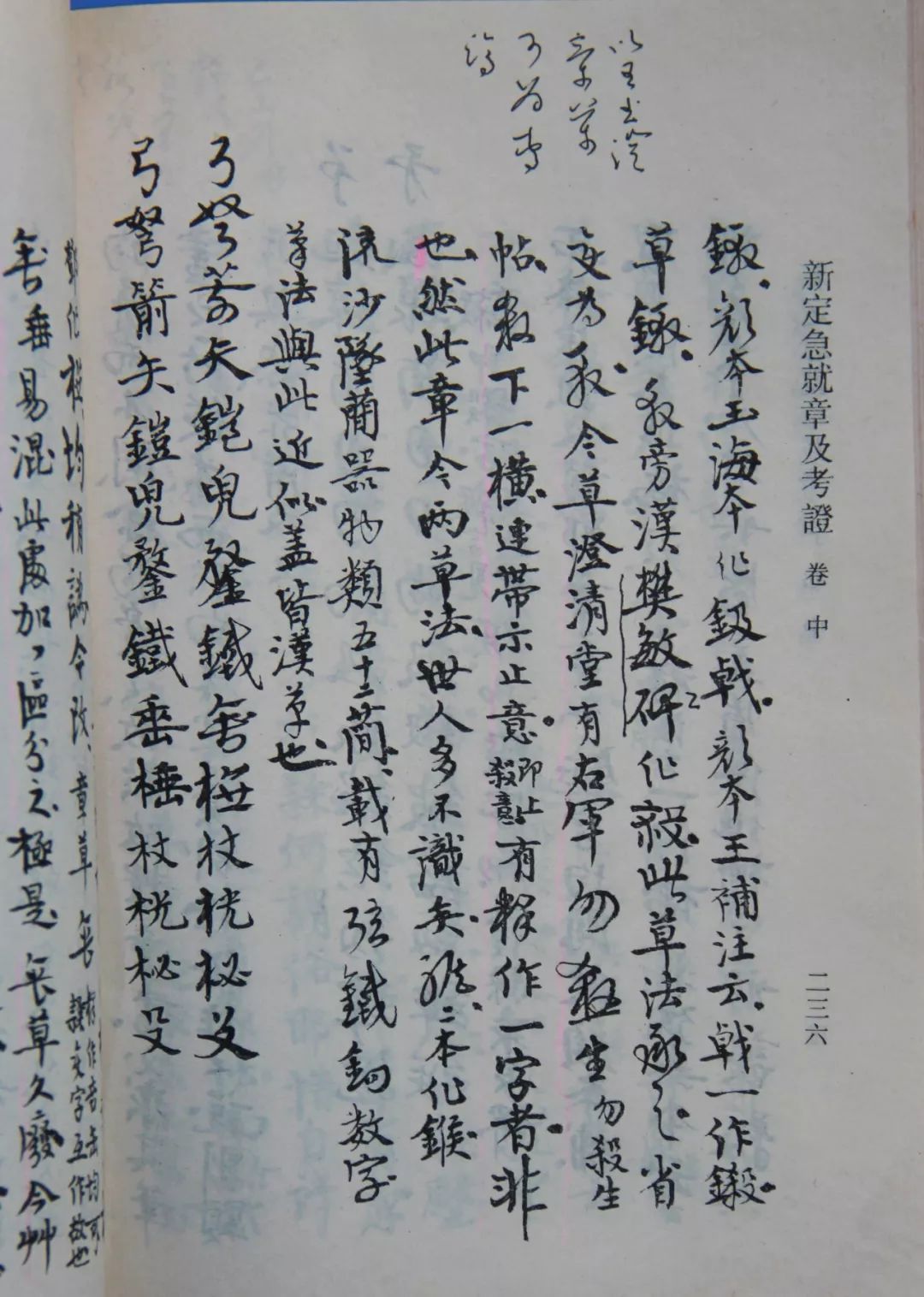

高二适寄王青信封(正面)

高二适寄王青信封(背面)

在高二适之先,有卓君庸著《章草考》,其卷首绪论谓史游《急就篇》都三十二章,高二适以流沙坠简及西陲木简等资料证实原作为三十一章无误。颜师古以来对《急就章》文字之舛夺,成为世间“俗说”,扭曲了原貌,卓君庸依据“俗说”,“开口即错,不可为据也”。

此处提到之卓君庸,原名卓定谋(一八八六—一九六七),字君庸,福建闽县人,曾任北京大学教授,精于书法,尤长章草。作《章草考》九章,于一九三〇年印行,经钱玄同、林志钧等撰文推赞,甚有影响。卓君庸之于章草书法,还有一桩公案,即现代章草书法大家王世镗在隐居陕西汉中期间,曾经撰作《章草书歌诀》,刊刻摩崖,被人摩拓行世,卓君庸等得其拓本,以为明代以前人所作,但拓本有王世镗署名。卓氏印行此拓本即删去王世镗之名,且指控王世镗僭冒前人,欺世盗名。王世镗此际潦倒隐沦,无力自辩,涉讼致败。后因于右任知王世镗尚在汉中,礼聘前往南京,使其得以扬名于京都。然王氏不耐繁华烦巨,未已染病遽亡。据于右任多年秘书及代笔人刘延涛评述,以为《章草书歌诀》之书法甚佳,然并无学术内容。王世镗、卓君庸之讼,在三十年代的南京为书坛要闻,高二适当时已在南京,应知此事。至五十年代高二适考证《急就章》,意在章草书法之源流梳理,对卓君庸其人,只提其《章草考》,而不及《章草书歌诀》,即着意在学术演变而不论一时奇闻。

高二适诗稿

五、考证辨析之具体案例

《新定〈急就章〉及考证》逐段逐句逐字考辨前籍流转中之变异讹误,读者非通读细究,难以领会作者意绪。兹就其中与前贤辨析及引述书法史中名篇,缕述略论。高二适原作此书,墨迹影印,各种书体及具体笔画,均得直观。《传论》印刷制版,无此条件,故云及具体笔画,只能叙述,以求了解其文意精神,倘欲知其幽微,还须阅读原著。

(一)引法帖草书及碑版释《急救》笔画

《急就章》开篇一句“急就奇觚与众异”,高二适即列举王献之《疾不退帖》与王珣《令欲帖》中草书“急”字,以证今草本于章草。石本叶梦得释“就”字不合章法,新定本则按汉隶《孔宙碑》之写法改之。高二适又以《澄清堂帖》中王羲之《累书至也帖》中“就”字之用笔使转,阐明今草从隶草来。其谓:“‘今草每带牵丝’,张怀瓘所谓拔毛连茹,上下牵连,章则字字区别。”又举例云:“今草之‘去’向下,章则向上,此书势也。”“與”字因古文久废,而草难识,叶梦得所释“无补识字功夫”,高二适即以章草改定。为确定“異”字之章法,列举《校官碑》《韩敕碑》,并连类第二十三“華”字,第二十五“舉”字,详解其笔画变化省易之由,且引申云:“凡草法变省换形,解散隶体,均视此。斯乃张怀瓘《书断》所云,存字之梗概,损隶之规矩。纵任奔逸,赴速急救者是。又姜夔《续书谱》亦称,章草结体平正,下笔有源,此其所以为隶草者耶。”

“殺”字之省变,由“鎩”而来,“今草《澄清堂帖》有右军《勿殺生帖》,‘殺’下一横,连带示止意。有释作‘一’字者,非也。然此章今两草法,世人多不识矣”。又,卷中第十七“缶”“咅”草法相同,最易与“垂”之草法混淆。孙过庭《书谱》“垂拱连作”,可为参考。因汉隶变体此字繁多,高二适在“新定”此字时即使用与“咅”“缶”二字草法区别明显者。如果仔细阅读并对勘作者所举各本,则对草书之发展变易必有所体会。高二适作为书法家,其考证《急就章》,与其他学者之不同,即多在此。

高二适行书手札

(二)因孙过庭《书谱》言草书之难,兼及怀素

“勉力务之必有憙”。“喜”下是否应该有“心”,前籍众说纷纭,若汉残简、颜本玉海本、孙庄考异所举黄鲁直本、说文解字本等等。高二适云:“凡急救中通假之字,翻正各本,往往与章草原体歧异,或所据之本不同,或由传抄改易,此未可臆决。惟《十七帖》有大王今草,《小大系平安帖》中‘憙’字,与此‘喜’字合。《法书要录·右军书记》亦误释为‘喜’,此以章法论,亦应作‘憙’矣。余尝憾颜监当日不得皇休明等章书,故‘憙’字《玉海》以下,均作‘喜’,本书以解章为主,凡释文必与章合,此所以不惮烦言也。”因为草法变化中之歧异,造成草书发展中之舛误,高二适于此颇感痛心,其云:“孙过庭《书谱》,历代释正有极误者,明人跋孙谱,谓学草如食多骨鱼,得不偿失。如知草之所生,何致乖剌致此。余向作怀素自叙后题,曾慨乎言之,兹附记于此云”。高二适此前曾题怀素《自叙帖》云:“怀素自序何足道,千年书人不识草。怜渠悬之酒肆间,即恐醉僧亦不晓。”高二适自谓为“慨乎言之”,即感慨于章草往今草过渡中某些混淆舛误造成后世对草书之误解。高二适有心于此振聋发聩,故不免感慨。其实,他对怀素草书的领略借鉴,亦颇具深功,其草书之恣睢奔放,亦多有得之素僧处,此当别叙。

高二适诗稿

(三)对罗振玉、王国维之辩难及欣然

高二适在阐释“孺”字之变衍时,因偏旁“衤”“子”之辩,谈及于右任影印本之“伪刻”。其云:“石本此处缺文凡三,伪刻模‘襦’字旁羼入,此无可疑者。于右任曾影印此伪刻,其跋语僭称石本有误,而此本(指太和本)不误者,此大谬也。至于氏伪本,并曾挖去本书第廿二章‘響’字而转模孙过庭《书谱》中之‘響’字,又松江本第廿二,原缺章草‘瘀’字(亦章正均缺),伪刻则又填以‘瘉’字,此隋唐间草法,黄长睿在《东观余论·鹞鸟赋辨》一文曾引之,并力斥其伪(《鹞鸟赋》为章草伪迹,托名曹子建,余尝见残本)。”高二适又云:“魏晋六代凡字未造草者极多,惟隶法则备于两汉矣。隶为楷则,晋唐之际,别有创造为行草者,固不必尽出于《急救》也。”于右任在发明“标准草书”之际,亦对章草颇具兴趣,刻印旧本以应坊间之需,但其既不能事必躬亲,故而承续舛误,或以临时借代以成书,均所难免。高二适既要就《急就章》之历代传本正本清源,亦不免发撷问难,此不独于右任,罗振玉、王国维亦成辩驳对象。还是以“孺”字之变衍为例,几种写法,均为由隶入草过程中自然形成,高云:“罗振玉、王国维二氏之考释及王氏之校定《急就》,其误均在以《说文》为正别……书体书势均同出,何得谓别字耶?计二氏于《急就》考证,每云某字为别作别构,或俗作者,均属昧于隶法草法,不足据也。”罗振玉、王国维均为文字学大家,高二适之歧见,非为抬杠,字字有所由来而分析皆在书理。也有意见一致而可以纠正往典之误者,高亦不吝指出。若“展”字,流转中笔画多少之歧异,高云:“罗氏考释谓颜本传缮之误,此正与余尝慨颜注《急救》不存章草之失之见相同。”得与罗氏见解相同处,高二适的笔触表现出兴奋。他还因马衡《石经集存》所载文字“与木简隶碑章草均同,从知此一误文,盖沿经典文字之失矣。余于此益喜文献之足征,俗书之当废。”

(四)文字发展变化亦受社会政治影响

中国文字象形、指事、会意、形声、转注、假借诸特质,本极饶趣味,高二适在考证《急就章》时,即阐发之。若“眇”字与“妙”字之发展关系,其云:“愚谓古无‘妙’字,《说文》叙有‘以其所知为妙’之句”。段玉裁注‘妙’古作‘眇’。‘妙’取精细,故以目小之意,引申假借之。后人别制妙文,邮书不废者,晚出之字,可用亦不废也。观蔡邕题曹娥幼妇之言,知其字汉末已有之矣。”此段论述,不啻叙说一段历史故事,使枯燥之《急就章》,平添趣味。高二适常年独守书斋而不闷,正在学术考辨之中能得浩瀚渊薮无限趣味也。作为草书家,他又每能从经典碑帖中独识内在幽微,若习书者熟悉之王羲之《省足下别疏帖》,其中“真以日为嵗”之“嵗”字,比较多方,高二适确定“嵗”字“草法本于章也。”其举证之丰富,推理之严密,均使人信服。又若“贤”字,其草法究竟如何衍变而成,高二适从篆隶之转变开始考证,致草书阶段笔画之简省,一一道来。高云:“此字王右军《知贤室委顿》及唐文皇《屏风》,京房《言灾异》以为‘贤’”。在全书序言中,高二适已经申明以各体书书之,此处论及王羲之法帖,即完全用《淳化阁帖》中之草书,使读者一目了然,又于书法研习中平添深入考索文字渊源之趣味。文字及书法之变衍发展,固有其“内在理路”,亦不免受社会政治诸因素影响,高二适考证《急就章》,于兹亦有论述。若“漢彊”二字,其论云:“‘漢’,空海本作‘晋’,昔元魏崔浩书《急救》,改‘漢彊’为‘代彊’(魏原号代),示不敢犯国。此本作‘漢彊’。颜氏注所谓意在忠于本朝也。空海为日本遣唐僧,临晋人帖,晋字或即钟繇所书之本耶?”

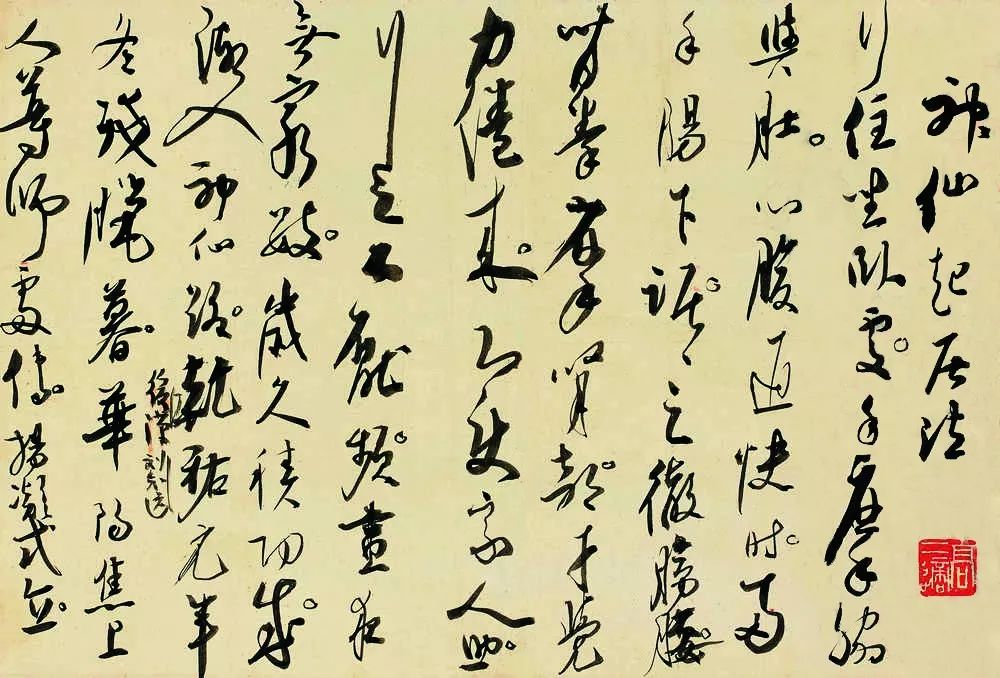

高二适临杨凝式《神仙起居法》

(五)“田”“由”之辩引出千年公案

高二适在序言中概述历来学者对《急就章》的整理情况,而对诸家舛误全不姑息。比较间可知,高二适之所据,不仅为历来学者多可得见之《急就章》传本,且多单篇碑版法帖。他与诸家一个最大不同,即以书法家之实践识见,从具体而微的笔法演变,明了由篆而隶,由隶而章的嬗递过程。明乎此,他对历来名家阐释之舛误明确驳正,即纯粹为学术内蕴之所发。在《新定“急就章”及考证》全书中,此种例证,比比皆是。每一例证之提出,皆以隶章之转化为关节,又结合具体作者之时代、文字诸因素细致考辨,致每一考辨,亦不啻为可独立成篇之学术文字。兹再举例:“由”“田”二字,字形相近而发音迥异,其中有何幽眇。叶梦得释为“田”字,高则径断其为误。理由:“石本原作‘由’,中丨笔似泐”,“此字赵子昂、邓文原写本,《戏鸿堂》模徐铉残本,宋克手迹本,暨颜以次各本均作‘由’。”是否诸家之说即可推翻叶梦得一家之言呢?这岂为高二适论辨之道。他纵观诸家之正误,依据的是文字书法发展中的本质因素。他注意到汉残简及王国维《急救》校本中汉简“由”字三‘丨’皆上出,与《说文》‘甾’之篆文相同,而《说文》之“甾”字本为‘由’之注语。一段绵延千载之文字公案因而得解:“‘由’字叶氏音释之误,遂劳后人之考证,然小学家由隶草而参《说文》,亦一得也。”

(六)引申汉字由隶变草的规律性

高二适是学者、书法家,非小学家。很多小学家在整理及考证《急就章》中发生之舛误,在高看来,是不明书法由隶变章之具体幽微。虽“小学”反“大而化之”。在“荣”“栄”二字变异过程中出现“崇”字之误,孙星衍、王国维诸人均是“栄”非“崇”,这是正确的。但高二适更阐发出章草产生的具体过程:“荣”字上部原为二“火”,屡经省简,致成现体;且此字章草与今草之差别亦明显可辨。高云:“不明草法,遂识误为‘崇’字矣。此颜王注本,即已并存,亟应纠其失。”在考证过程中,他还引申出某些文字由隶变章的规律性,若“舒”“舍阝”本为一字,《汉简》为“舍阝”,《史晨后碑》为“舒”,右旁之变化,因“予”之草变而来。“柔”“務”二字之草书亦同理。盖“舍阝”即“舒”草变之体也。高二适自号“舒父”,此字经常书写,即为家门自道,亦发撷书体源流。高云:“此汉隶隶草之所异,知乎此,则于草生于隶之说,思过半矣”。

(七)偏旁写法,今草、章草有大异

“系”字作为偏旁,今草和章草大异,若以今草为据,即与“亻”旁相近。因此偏旁之理解差异,致使历代注《急就章》者歧见迭出。高二适云:“庄氏不以章草考《急救》,实近于肊说,至二王(王应麟、王国维)均引《广韵》作‘偏’,求其合于颜本,又皆非也。叶石林尝跋此帖云,章草自唐以来无能工者,其法盖仅存。黄长睿亦谓唐人不作章草书。盖自颜籀《急救》注行,而章益废矣。今之《广韵》,屡经修定,安知其所载之偏吕张者,非本于颜氏之注耶?王国维《急救》序云自颜注行,而魏晋以来旧本废。所言既是,即不当引后出之书,以为考证也。”此段言语,既从具体文字之变化以求确证,亦从《急就章》流传以来之舛误追本溯源,逻辑明晰,理路通透,颇能阐明问题。同样舛误,又若“液”“掖”二字,左旁草书极易混淆,庄世骥引《广韵》求与颜合。高二适认为:“均拘虚之见,一同于王国维氏,余前已非之矣。二氏考《急救》,不知章草,殊失。”

高二适诗

(八)“发”“友”一点之误,见草书源脉

《急就章》之皇象本,比较颜师古根据唐太宗从钟繇而来之本,应为章草原典。高二适之考证,即遵守章草本来之书写规范,故其云:“故以章论,皇本尚存先汉之旧,钟颜本则别有窜入之章,然则庄氏不考其本之各异,而遽云颜本是也,此误倒耳,岂非误之大者也。”《急就章》在流传过程中的每一步骤,都因为传本的泐失舛夺等原因,失去原貌,而唐人仅为保存文本而漠视章草书法则为舛误之尤。高二适之考证,既要尽可能占有资料,广收博取,择善而从,还须从章草字法的内在衍变细密观察,以求结论。故对于以后证前,勉强从众及自作臆断乃至“误倒”之类,均从具体考证中一一揭示。及历代因不识草书变化而对《急就章》文字之擅改,使高二适痛心疾首。若卷上第三之“友”字,被误作“发”。而草书“发”“發”均可为“友”右上多一点,与“友”甚近,故多家注《急救》,均误“友”为“发”。高二适云:“庄世骥考证,每离章书法而肆意增减笔画,改夺原文,故臆见多也。”

(九)由隶入草为普遍,篆隶融汇为特殊

章草之生成过程十分复杂,一般而论,固然由隶入章,但也有个别情况,乃由篆隶融会而成。若卷上第四之“無”字,即由篆隶两体合并而成,《圣教序》中之“無”字则由隶而来。高二适提醒:“章草有篆与隶合并而成之字,此不可不察。”“箱”字,正书为“竹”头,但章草则为“艹”头,王国维校注《急救》云“章草从‘竹’从‘艹’之字无别。”高二适则考证“箱”字由篆变隶作“艹”,章法承之,故作“葙”,而正书则应从“竹”,故云“此正草正之别,王国维语似是而实非”。考证《急就章》,为使其有一正确之章草文本,而章草与正书之区别,亦必严格界定,以免混淆文字流传之绪。故高二适就此又言道:“孙星衍、庄世骥两本翻正仍作‘葙’,亦误。虽孙注云‘葙’,‘箱’字草书,庄亦谓‘箱’上从‘艹’,草书往往如此。然则此二本章书翻正,应改从‘竹’,而今仍从‘艹’者,亦殊自乱其例矣。信如王祖谋家刻课本《急就篇》序所云,章草‘葙’‘蕳’等字,未易为初学言之,岂真难言哉,亦未考其章正耳。又孙、庄、王诸氏,考校颜本‘作’‘祊’之误,先后均同。此则为相互传抄所致。王氏校本,尤坐此病,似不可不明辨之。”也有草法书写错误而解释正确之字,若“次”,叶梦得本释正而书误,石本模写有失则混淆为“须”。李滨之考释则因误为伪,高二适考证至此,更连类王羲之《此月哀怀帖》之“次”字,久被混淆,亦当依章法而明晰。

高二适自作诗册页

(十)以“武”字为例,阐明王羲之草法为千秋一贯

在历来考证《急就章》学者中,高二适对于王羲之书法应为最熟悉之一人,故其所举例亦多有右军法帖中为人熟悉之名篇。“武”“昌”二字,在王羲之《省别具帖》中,此二字完全为章草。故高二适阐述云:“惟‘武’字除行书外,千数百年来,竟无作第二草法者,隶草之功,与其流传之深远,赫然可知矣。”这样的例证与阐说,不惟因明晰而使人信服,亦可连类对书法经典之寝馈,于知识兴趣之融汇间加深理解。枯燥之文字考证,因作者思绪之精密兼眼界之宽阔,活泼可读,此又为高二适此著之可宝贵处也。此种以读者较为熟悉之书法经典中具体文字衍变为阐说者,还有许多。若“减”字,左旁两点与其它多字之章法不同,高二适仔细拆解分析之后,引用《大观帖》中《适闲阔帖》“长史断阔亦不减张”及《淳化阁帖》中怀素“草不减张”,以证己说,且辨析姜白石释此字之误。又若第六“原”字之章草写法与“康”字极为相近,故诸家多有伪“原”为“康”者。高二适因本书第十八有“康”字,草法各异,而李滨则未言及,故详述之。高二适曾经关注过嵇康《绝交帖》,并在香港《大公报》一九六五年六月发表《“绝交帖”题记》。此帖有传为唐代李怀琳所书,而高二适认为应属嵇康原作,因其书法中多有章意,第一字即为“康”,乃家门自道。互相勘较,“原”“康”之辨,益为明了。

(十一)“角”“鱼”通用蕴含书史大题目

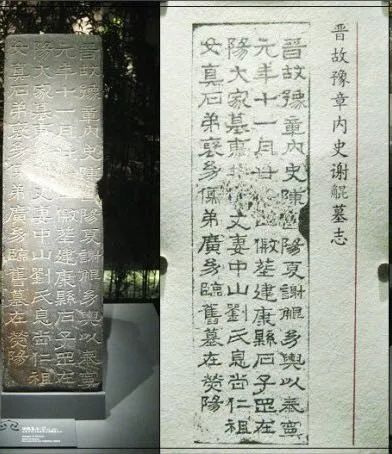

谢鲲墓志

书法用笔使转中的细微差异,亦可造成舛误流传。高二适曾见清人学画编原刻本以章草书自序,混淆“在”“左”二字;而在“左”字章书之右加一点,即成“在”字。由于对帖札碑版的谙熟,他顺手拈出《淳化阁帖》中王导《省示帖》,读者可一目了然,而此细微差别造成之误亦迎刃而解。“定”字之变衍,篆书宝盖下本为“正”字,至汉《韩敕碑》变易为“之”,章草更加省易,而楷书亦间有承之作“ ”者,高二适将此字之变衍解析至详,不仅隶生于篆,即楷生于草之因缘均得明辨。“蘇”字左下为“鱼”,汉隶中从“鱼”之字,或变为“角”,而“角”之章法使转通“鱼”为“角”,故“蘇”之章草即可通,且草书中之“鱼”与“角”则“视在所用也”。为阐明此字此理,高二适遍及《北海景君铭》《曹全碑》《居延汉简》,使得条贯明晰之解。又卷上第九之“蘇”字,亦为同理。高二适并引用新近出土之南京附近东晋谢鲲墓石,其“鲲”字之隶书即为“角”旁,以证“角”“鱼”通用,并剀切言之:“有不识者以为讹字矣。凡隶之通变,及正生于草,惜世人识之少耳。”

”者,高二适将此字之变衍解析至详,不仅隶生于篆,即楷生于草之因缘均得明辨。“蘇”字左下为“鱼”,汉隶中从“鱼”之字,或变为“角”,而“角”之章法使转通“鱼”为“角”,故“蘇”之章草即可通,且草书中之“鱼”与“角”则“视在所用也”。为阐明此字此理,高二适遍及《北海景君铭》《曹全碑》《居延汉简》,使得条贯明晰之解。又卷上第九之“蘇”字,亦为同理。高二适并引用新近出土之南京附近东晋谢鲲墓石,其“鲲”字之隶书即为“角”旁,以证“角”“鱼”通用,并剀切言之:“有不识者以为讹字矣。凡隶之通变,及正生于草,惜世人识之少耳。”

”者,高二适将此字之变衍解析至详,不仅隶生于篆,即楷生于草之因缘均得明辨。“蘇”字左下为“鱼”,汉隶中从“鱼”之字,或变为“角”,而“角”之章法使转通“鱼”为“角”,故“蘇”之章草即可通,且草书中之“鱼”与“角”则“视在所用也”。为阐明此字此理,高二适遍及《北海景君铭》《曹全碑》《居延汉简》,使得条贯明晰之解。又卷上第九之“蘇”字,亦为同理。高二适并引用新近出土之南京附近东晋谢鲲墓石,其“鲲”字之隶书即为“角”旁,以证“角”“鱼”通用,并剀切言之:“有不识者以为讹字矣。凡隶之通变,及正生于草,惜世人识之少耳。”

”者,高二适将此字之变衍解析至详,不仅隶生于篆,即楷生于草之因缘均得明辨。“蘇”字左下为“鱼”,汉隶中从“鱼”之字,或变为“角”,而“角”之章法使转通“鱼”为“角”,故“蘇”之章草即可通,且草书中之“鱼”与“角”则“视在所用也”。为阐明此字此理,高二适遍及《北海景君铭》《曹全碑》《居延汉简》,使得条贯明晰之解。又卷上第九之“蘇”字,亦为同理。高二适并引用新近出土之南京附近东晋谢鲲墓石,其“鲲”字之隶书即为“角”旁,以证“角”“鱼”通用,并剀切言之:“有不识者以为讹字矣。凡隶之通变,及正生于草,惜世人识之少耳。”(十二)千秋名碑之字误,一朝解疑之大快

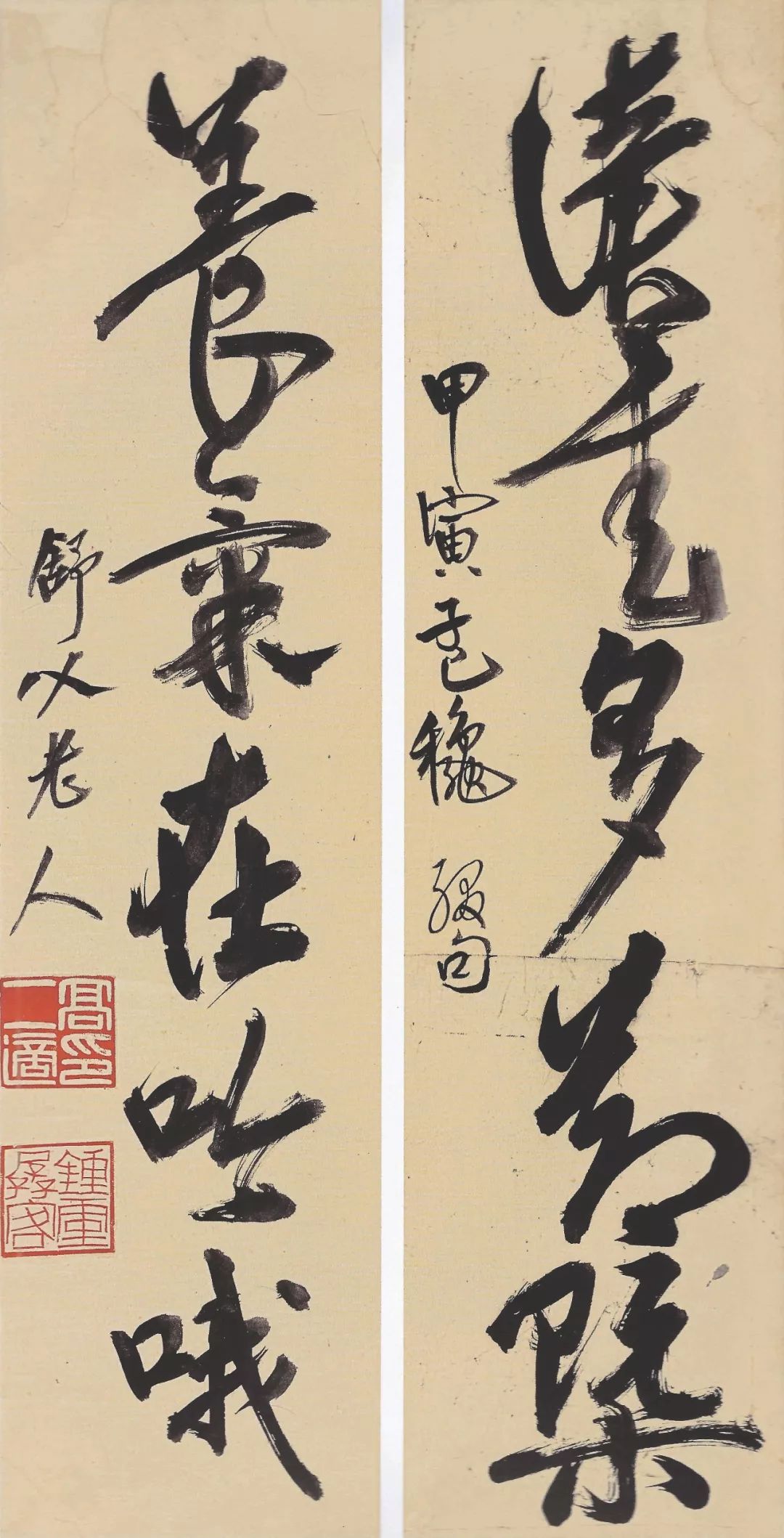

高二适题《龙藏寺碑》

高二适自幼即临习《龙藏寺》,但在考证《急就章》时,却发现“隋碑《龙藏寺》两‘離’字均误。”为什么?以章草考之,其偏之“禹”须出头,不出头则草法为误也。草书难为,非在驰纵潇洒而在字法精严。此高老考证《急救》以匡草书笔法之舛乱,真以平生研习心得兼典籍蒐罗为淹贯,以身说法,宁不教人以贴切体悟焉(第一一〇页)!高二适自号舒凫,“凫”字下部多书为“几”,但在章草中应为“力”,此为历代聚讼纷纭,久无定议,而孙星衍以为籀文,则群相和之。高二适于马衡《汉石经集存》影本一百零三石,得鸟下“几”“力”相通之证,其云:“盖自皇象章书历世千数百年,而今予始作《急救》定本考证,忽得见此《石经》残字,以资契合,乃不觉以前诸家疑难,一扫而光,予何幸哉,直同创见奇遇焉耳”。所谓“二句三年得,一吟泪双流”乃作诗辛苦之状;舒凫考证《急救》,本苦中作乐,其苦中之乐,亦云大焉!

(十三)偶尔得中与透彻理解

“鬱”“欎”二字,本为同声同义,乃由篆变草中形成之异体,《干禄字书》收其字为“俗”。高二适驳论云:“误”。且阐述云:“凡《字书》谓隶变为俗,自唐人已如此矣,此小学家之陋,迄沿于今。”又谓:“草由隶生也,颜师古及王应麟辈释草,均依《说文》正字,此开《急救章》纷乱之渐。”高二适认为,若不从隶草之变考证《急就章》,则即使某些解释正确,亦非真解,乃偶尔得中。若“弊”“敝”二字,王应麟校本,就此二字引汉碑知以“弊”为“敝”,可谓一言解纷。但高二适设问:“惜尚未明言草承隶之变,岂偶得之耶?顾庄考尚斤斤以‘弊’‘敝’为俱非,是持此说也。章书益晦之矣。”章草书法具有某些特殊性,若“助”与“彭”左下最后一横笔,由隶书衍成,均为长笔直过。又如“钖”之右旁,章草“易”“昜”无别,若以今草、行楷视之、则不容混淆。钮树玉校《急救》,见此类字每似是而非。高二适认为此类字“为章法所从出,即书家变体亦恒喜作之。”又评云:“钮树玉校本,迂拘一孔之见,最不合《急救》章法,……倘以科场举子眼光泥之,尚复可论隶草法之省变耶?”中国书法既为文化载体,亦为艺术表现,其中之规范化与特殊性同时存在。考证《急就章》,固有因其流传过程中之随意性消解规范化之例,而在整合之中亦不能漠视章草在由隶转变过程中的具体细节。特殊性并非随意性,规范化并非迂执拘泥,要在把握隶变之内在规律而对每一个案具体探求。高二适之考证,正因此而若高屋建瓴,又每丝丝入扣。

高二适自读书

(十四)博览群书致触类旁通

卷上第十,各字多与“衤”旁有关,其中“褌”字,高二适之考证,从文字源流扩而及于方言,又从《汉书·司马相如传》中“著犊鼻褌”得到印证。浩繁典籍,尽为我用。高二适多年沉潜之功,终在此考证文字中得见光华。其序言中所云“箫韶九成,凤皇来仪”之概,发自内心之快乐足感读者。

“箅”字之章草写法与“央”十分接近,高二适乃详细分析其隶变过程,中间之“田”草化为“丷”,“亓”省为大,“丨”笔上穿。“如作‘央势’,则差以千里也”。叶梦得本即坐此误,王国维在其校本第廿二章释“痹”亦同叶误。盖因其以“央”为“畀”之别,正因未解此字隶化为章之过程。高二适云:“王氏既误认草‘尖’为‘央’,又以‘央’即‘畀’之别作,则尤误也”。

(十五)博览旁通又一例

卷中第十二“咅”“瓿”“缶”“垂”诸字关系之关联变易,亦可称历代诸家《急就章》解释考证中聚讼纷纭之例。“缶”字在隶变过程中出现不同写法,若《祝睦后碑》“缶”旁作“咅”为对,《吴仲山碑》中“缶”字与“垂”相似,此细微之差,即造成后世传释之误。高二适认为:“颜本、玉海本及石本、叶释本均翻正作‘缶’,其字虽是,然草之承隶作‘咅’,省变原体不可见。”因为未能理解隶变章草之笔法,故颜本、玉海本、叶本在涉及“垂”“缶”二字的写法时又误。颜注“垂”“缶”未分,同一偏旁,而释文不同,其误一;又颜注“缶”字或为“瓿”,其误二。因有此两误,“后之考《急救》者,遂纠缠错杂,如堕五里雾中矣”。高二适综观诸家舛误,引述《汉书·扬雄传》“吾恐后人用覆酱瓿”之“瓿”字,使聚讼顿明,此亦博览旁通之又一例也。

(十六)“蔺”“雈”之辨,将错就错代不乏人

将错就错之例,卷中第十三,考释“蔺”字流传经过,颜师古之注本未错,但玉海本引王应麟本云“颜本作雈”,王国维校本亦云颜本作“雈”。惟孙星衍校本云玉海谓颜本作“雈”非。高二适云“孙不误”。“颜实作‘蔺’不作‘雈’也。”这样一个复杂过程,究竟如何衍成?高二适分析:“今据颜本王应麟补注,无颜作‘雈’事,岂王(先谦)氏翻正太宗书本未深考,而王国维承之而误耶?凡校勘不检覈(核)原本,最易兹误。余寻王急校本,首载碑目一门,至其八颜本下,有云玉海附刊王应麟补颜注本,此本与王氏御书本校注所云颜本作某者往往不合。今王国维屡据王氏御书本为急校,伪误已不一见。如此文谓颜本‘蔺’作‘雈’者,斯则竟沿同矣。世岂不有知其误而复躬自蹈耶?因二王此误繁多,聊再揭出,俾来者知所准耳。”

高二适 《读书养气》五言联

(十七)对大名家若黄庭坚、王国维错讹之辨析

“梳”“疏”之草书极易与“流”混淆。王国维校本解“梳”字云:“赵章草本作‘流’。”高二适对勘赵子昂、邓文原写本,乃“疏”,并云:“‘梳’与‘疏’通。扬雄《长杨赋》‘头蓬不暇梳’,《文选》作‘梳’,《汉书》作‘疏’。”“王国维氏亦有漫然不解草法,虽‘疏’与‘流’在几微之间,无论赵书非‘流’而‘疏’,即使误为‘梳’,亦不当迳认为‘流’矣。”大名家之错,往往被后世相沿成习。故高二适在考证中必为发撷,以正源流。王国维或不以书法显,其释草之误颇夥;亦有大书家于它书精湛其艺,而于章草尚存隔膜者。高二适考证“寡”“宣”二字之由隶化章过程,两字均为“宀”头,又“寡”字草化中,下部简化为四点水或一横。黄庭坚即误以为“宣”;又“合”字之今草写法与“会”形近似,黄亦误“合”为“会”。高二适考证至此,不免申说云:“综计《急救》诸本,以黄庭坚本伪误最甚,意宋人大都以今草改章书耳。”高在序言中尝论述宋人于章草之疏慢,辨证之间,益发感慨,亦有以也。

(十八)“寸”加一点,即成“等”,考证中有趣味

章草由隶转变,亦有某些字,由篆隶二体综合而成,若“羁”“霸”二字省变之中,各取其部分,而成“覇”字;又若“寸”加一点即成草书“等”字。高二适云:“此法草书常用之,而今草愈益苟简,使转形同之字,亦承加点之法。如《阁帖》王导《省示帖》‘在’加点别于‘左’字;王羲之《百姓帖》‘民’加点别于‘氏’字,是也。”这些例证,不惟考据精严,且深入浅出,使读者特别是书法爱好者能够与自己平时读帖习字之经历实践结合,故枯燥之文字考证,亦生发无限趣味。想高老当年为此烦难之事,亦必因幽微间之学问趣味而得成其积年不倦之快慰也。

高二适行草题诗二首

(十九)“鸣”“明”草法相近之致惑

考证“鸣”字章草写法时,出现一个容易混淆的问题,即其字与今草“明”字十分近似。颜师古释为“鸣”本未错,钮树玉校赵书本则为“明”,又谓颜作“鸣”“是也”。高二适批云:“以此为考证论据,岂非无适而可者乎?”孙星衍、王国维则都认为“鸣”“明”二字,草书相近,因伪为明耳。高二适云:“凡书家只习于法书之高妙,未究《急救》文法,遂致沿误相仍。”此“鸣”字所在全句为“锺磬鞀箫鼙鼓鸣”,全为乐器单字名词,岂容它意阑入。高二适勘定之间对原文忠实阐释,取义鉴别,丝丝入扣,终将钮氏“凿空之言”及“无适而可”一一厘清,足令人叹服。

(二十)从“雚”字考证中得“奇遇”之欢

“雚”字之考证,使高二适颇感欣悦。章草“雚”字,有两“艹”头,而现存词典字书皆无此字。高二适本亦觉此二字无可考发,遍览中忽于近人瀛涯《敦煌韵辑》得见隋本《广韵》,又扩展及于《敦煌琐掇》所抄巴黎图书馆《广韵》,均见有此字之古体。其慨乎言之:“岂非奇遇耶!”得此确识,高二适遂进一步阐发此字变衍细节:因为此字古体之久废,诸家于其章草书之由来遂纷纭其说。其字上从“艹”,中亦“艹”之省变,和则为隶变之“雚”矣,其字又由篆与隶合变而来,“此古人造法之妙也。寻章草隶篆合并,篆籀合并,隶与隶合并,盖已屡见矣。余故推言之。”因古体已废,今存“雚”“萑”均距古已远,章草书法之考定大费周章而终在上下求索之间得一明证,高二适既叹奇遇,犹为未足,又发抒云:“今既获此创见,益欣感于斯文!”高二适此段议论,发于《新定〈急就章〉考证》初作之中,以后修订时,又为此“雚”字之考证述论,因许慎《说文解字》不收隶书,唐人多不作章草,遂使后世之“雚”字章草写法沦于迷离。高云:“隋《广韵》收存‘雚’之古体字,足征陆法言、刘臻诸人,尚知汉隶草法,唐以后则无识此字者矣。余频岁致力隶草,知《玉篇》诸书,漏佚前古遗文夥颐。”高二适自承亦不识“雚”之古体,“即识之,亦无可征用。”“今两得之,真觉遗篇之足宝矣”。在辨析过程中既以积学发撷前贤之谬,亦从而完善己识,正为此著之可贵处。

(二十一)一些特殊问题的处理

“额”“頟”二字之变衍,汉碑《唐扶颂》隶书作“頟”,徐铉本《说文》,曰今俗作“额”。因“额”行而“頟”废。后出字画,反繁于隶草,这与文字由繁变简的规律有异。对于这样的特殊现象,高二适云:“字之衍变,固无定义哉,今作草仍宜守章法为允。”中卷第十六对于某些阙如之字的分析,若“喉”字,钮树玉校赵孟頫本即付之阙如。高二适评论云:“赵子昂正书《急就章》,凡章草未易释正字,均付盍阙。如第四‘赣’字,第八‘货’字,第十六‘稽’字等,均未写列。后来明人俞和释草,更加沿误,抑又不足为据矣”。

高二适致高景云手札

(二十二)《说文解字》重篆忽隶之影响

历代被视为“俗字”者,其实多有隶变过程中自然生成者,若“總”与“捴”,为一字,而“捴”为汉人隶法。又若“殿”由“壂”来,如此多字,均非“俗字”可谓。高二适云:“姜夔所称,章草结体平正,下笔有原,其所谓原,即草法多本于隶,何谓俗耶?惜自许叔重之书行,晚近学者,只知考定六书篆法,而略于汉隶之省变。及隶再变为草,并递承为正书者,均屏而不问。余独忧之,故于考释章书,必求其笔画之所从来,而于向来小学家‘别作’‘俗作’之说,则显斥其谬,兹并及之。”

(二十三)对罗振玉、王国维视多字为“俗”之异议

“盖”字之由隶往章草省变,曾有歧见。高二适比较顾蔼吉《隶变》与罗振玉《流沙坠简》释文,肯定顾说根据《景尹铭》省“竹”为“艹”,省“大”为“土”之解释。《九经字样》谓此字正楷从行书,罗振玉则认为乃汉人别字。高二适评论:“此罗误,字由篆变为隶,简而易行,一脉相承,何为别字耶?”《九经字样》之误又在何处呢?高云:“《字样》原意,以‘盖’之‘艹’头,与‘荅’‘若’等字,并皆为伪俗,不可施于经典,彼以‘竹’作‘艹’为正,作‘‘则为伪俗,故云从行耳。”又云:“罗振玉……不考隶变之失,所误非浅矣。自(蔡)中郎《石经》湮灭,后儒不复知有隶楷递承之事,千年来从学之士,又不复知有章书本原,此诚可嘅矣。本书不惮繁词,与昔贤相忤,固为此,不为彼耳。”前章论及王国维等视多字为‘俗’之不确,已有论列,此继为且申言之。

上述例证,为高二适此著中之部分发撷。高对颜师古以来考释《急就章》之诸多学者,均有辩难纠正之意,均以章草与前之篆、隶,后之草、楷互为生发、延替此一字体变衍脉络立论,又以半生对书法艺术众多典籍之寝馈熟悉,举证说理每多剀切入微。至于其他学者之立论援据之由,尚可细为探究,此正为书法学术往深入发展之所必。

高二适立誓札

六、《新定〈急就章〉及考证》

广泛运用碑帖经典对高二适书学的意义。

高二适写作《新定〈急就章〉及考证》,是他在退职之后,在没有任何机构支持条件下,完全以赋闲之身,独立完成的学术著作。他依靠的是自己节衣缩食逐渐积存的藏书。一九五八年,他在华东水利学院图书馆退休,只能领取数量微博的退休金,以后即再无固定收入。经济条件是拮据的,而考定《急就章》这样的纯学术著作,出版之困难也非作者在写作热情中可以想象。高二适已经自外于名利之场,但他“下笔作千秋想”,相信中国书法必会传承,书法历史上的重要问题必作学术澄清。资料齐备之时,他若殿堂点乐之快,而在写作中,确也享受了将书法历史典籍在具体考证中一一道其窍要之欣悦,这是高二适一段“失业”时期勉力完成的大事。若说旧社会失业为寻常事,新社会则是每一个人都由单位安排管理的集体化社会,在这个社会中失业就太显得形单影只。但高二适顾不了这些,他只是要一步一步完成自己多年来积学耽思所得的诸多学术设想。很多他热爱并熟读的古典诗人作品,他都想一一评述。但他最先选择了内容相对枯燥,读者对象也相对狭窄的《急就章》考证为系列写作的发轫。也就是在此过程中,他细细梳理了书法史上诸多经典,将“碑”“帖”两套统统为己所用。在考证中,许多名帖被他随手拈来,多年摹写,以王羲之父子为楷模的翰墨楷范,在他心中手下太熟稔了。而章草所来自之隶书,大量碑版名篇,也被他反复引用。《新定〈急就章〉及考证》引用的典籍有:老子《道德经》《左传》《汉书》《隋书·经籍志》《魏书·崔浩传》、宋玉《风赋》、扬雄《长杨赋》、桓宽《盐铁论》、张仲景《伤寒论》、嵇康《琴赋》、张参《五经文字》《干禄字书》《法书要录·右军书记》《流沙坠简》《西陲木简》《鹞鸟赋》(托名曹植)、《文选·李善注》、孙过庭《书谱》、邵博《闻见录》、姜夔《续书谱》、文素松藏《熹平周易石经残碑》、瀛涯《敦煌韵辑》、顾蔼吉《隶变》、马衡《石经集存》等。

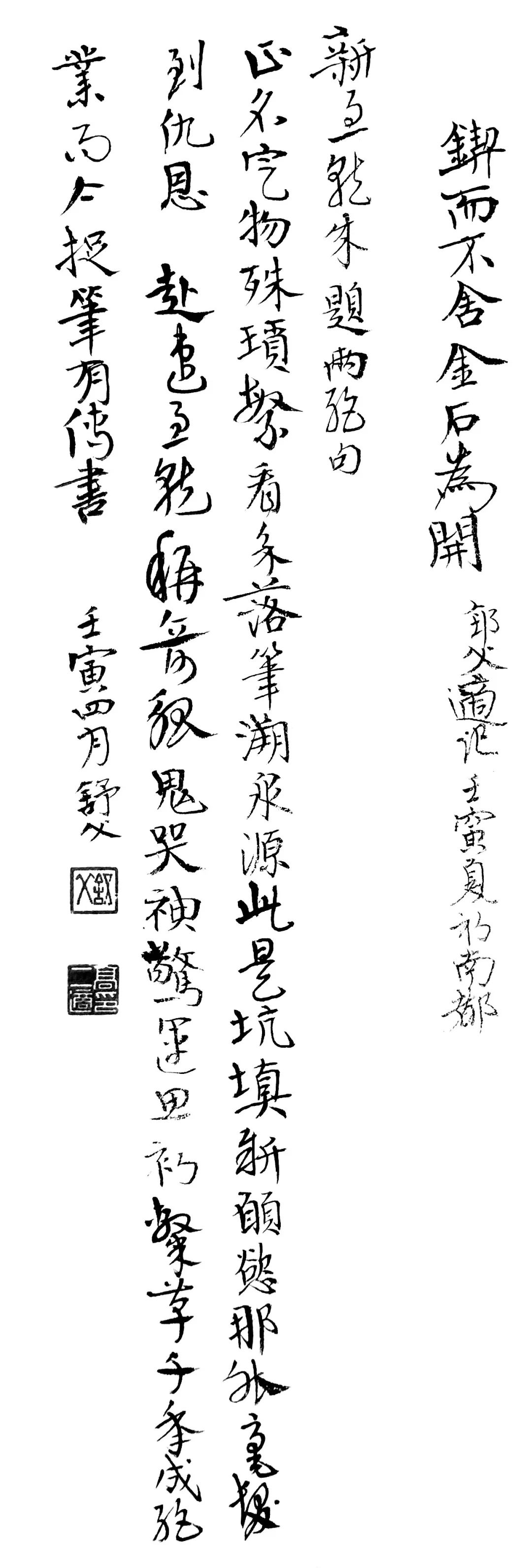

高二适《新〈急就章〉成题两绝句》

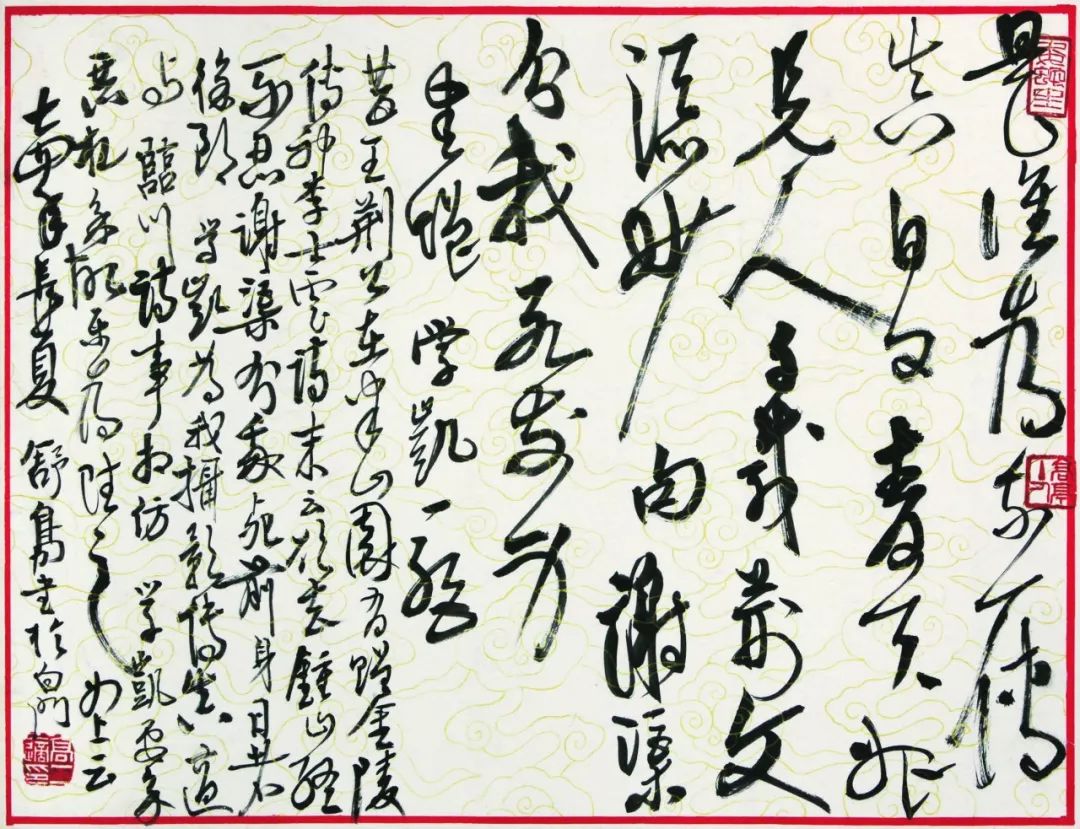

《新定〈急就章〉及考证》全书毛笔手写,既是学术著作,也是一部洋洋大观的书法作品。大量内容为行楷及章草,而引用到前贤名篇时,高二适也就情不自禁以相类书法为之,其中可见:王羲之《小大悉平安帖》《月仪帖》《省足下别疏帖》《知贤室委顿帖》《丙舍帖》《适重熙帖》《此月增哀怀帖》《省别具帖》《知彼清晏帖》《洛神赋》《至也帖》《伏想清和帖》《百姓帖》《勿杀生帖》、王献之《疾不退帖》《洛神赋》《阮新妇帖》、张芝《二月八日帖》、钟繇《宣示帖》《贺捷表》、嵇康《绝交帖》、索靖《皋陶帖》、王导《省示帖》、王珣《令欲帖》、智永《承足下帖》《千字文》、唐太宗《屏风帖》《晋祠铭》。

为要证明章草由隶书而来,书中引据秦汉魏晋碑铭与历代所传《急就章》文字对勘,更达五十余种,其中引述《韩敕碑》达十九次,其次为《曹全碑》与《孔龢碑》,各十五次。一些汉碑经典,习隶书者必须临写者若《孔宙碑》《衡方碑》《孔羡碑》《张迁碑》《西狭颂》《史晨碑》《石门颂》《曹娥碑》《郙阁颂》等,高二适均以其具体笔画与各本《急就章》对勘。魏碑若《张猛龙碑》,隋碑若《龙藏寺碑》亦得引用。可见在历年书法研习中,高二适固然对王羲之心慕手追不遗余力,对碑版经典亦未忽略。《龙藏寺碑》为其自幼临习,其中字迹变化,亦在考证《急就章》中得到利用。还有一些稀见碑版,若《冯绲碑》《新莽侯钲》《殽阬碑》《李翊夫人碑》《戚伯著碑》《真道冢地碑》《韩仁铭》《丁鲂碑》等,也在此书中得到引用。

高二适临王羲之帖

特别需要点出者,在此书中,作者还提到《谢鲲墓志》,并说明:“近南京发掘东晋谢鲲墓石,隶书作角昆,有不识者以为讹字矣,凡隶之通变,及正生于草,惜世人识之少耳。”此墓志一九六四年九月出土于南京,此时《新定急就章》已经完稿多年,却出版无期,故新发现的材料也被高二适在不断修改中引用。考据中所见几个隶碑不收之字。“頭”“得”“僅”三字的草书,由隶转借,但隶碑中不可得见,惟从居延汉简中可见。高二适云:“抚木简,益见章书之可宝爱矣。”不久之后发生的“兰亭论辨”,质疑《兰亭序》为真者的基本依据,是东晋时期尚在隶书时代,楷书、行书均未成熟。高二适在考证《急就章》及平时披阅典籍中,早已对书体衍变烂熟于心:汉代即已有草书,在章草成熟同时,今草即已发萌。高二适在感慨章草由唐以后渐为疏离,使得草书中古法稀微,但若说东晋时期尚无楷书、行书,则为其认识所不能容忍。高二适之参与“兰亭论辨”,乃其长期研寻中国书法源流变迁之必然。

高二适致章士钊信札

如果将时空回转到一九五八年,那正是“大跃进”风潮席卷神州之时。高二适潜心孤诣,为此绝学,即使自己摒绝名利,处以清心,外间作何议论,难为逆料。何况不久前之种种斗争批判,言犹在耳。故而作者不能不预为之言:“论君子无私,心无惜乎是非,而行不离乎公道。此正学术上有益于人,有用于世之事。而识字尤为读书为学之初基,古人亦尝言之矣。然则吾今之为此,是岂能为毫发欺世盗名之语哉!”此段申说在上海古籍出版社一九八二年版中也被删去。二〇〇九年中国文联出版社版才以全部影印件形式使之恢复。而此段议论,正可看出高二适在进行此项学术工作时之内心感慨。高二适之考证《急就章》,无人命题,无人约稿,无人督催,亦无人鼓励。纯粹为一个文化生命的自我挥发,一份文化责任的自我承担。尽管蜗居寒斋,稀接外物,但是一个读书人,不可能不知道外间之事。即以文化学术界而论,多年来少有真正具备历史价值的学术成绩,一些硕果仅存之著,反而遭遇“拔白旗”之厄。高二适因为有女儿在浙江生活,偶往杭州,与诗词家夏承焘有交往。颇具特色的《宋诗选注》的笺注者钱锺书正成为“白旗”典型,遭遇批判。国内学界噤声,倒是日本学界评价甚高。后因夏承焘出面称赞钱著,此批判风潮方得止息。《急就章》之考据,可谓远离意识形态的边缘学问,但批判之风,每无孔不入,高二适命笔之际,亦不得不自为辨白。一九五八年的提前退休,为不得已之举。抛弃切身利益而闭门苦读,其心不能无悲慨。高二适则以“因病得闲”一语轻轻带过。此心绪亦可与当时远在岭南之陈寅恪以目盲之身,发愤写作《柳如是别传》而淡言“不行此无聊之事,何以遣有涯之生”对观。不同处在盲翁之作,以小女子身世,寓千秋孤愤;而舒凫考证,则以书法源流,寄文脉幽深。《别传》《考证》均为作者潜隐之中所发文字,均有“出版无期”之叹,亦均在“四凶”败亡之后,传统文化得以复苏时期见世,亦可谓不甘随声附和之学者文人以心血酿成之绝响。考证《急就章》是高二适学术与书法双双沉潜,双双奋进的重要著作。他自名“证草圣斋”。出于题《墨池编》:“余取‘证圣’名斋,原本陶(隐居)上武帝论书启。陶贞白上武帝论书启:‘若非圣证品析,恐爱附近习之风,永遂沦迷矣。’推重武帝为第一评书家。吾名书斋曰‘证草圣斋’,本此‘圣证品析’语。”“证圣”之说,还可从高二适《急就章校考事毕诗寄孤桐老人》一诗得见:“书堂落笔公窥我,公则嵬峨无所可。‘天下一高’公誉辞,吾祖亦持张九诗。怀中‘急就’谁校考,骨节钟索无罗赵。年过七十未觉老。吁嗟乎,此技至今五百年,请持草圣论公道。”诗中所谓“张九”,即张旭。高适有《醉后赠张九旭》:“世上谩相识,此翁殊不然。兴来书自圣,醉后语尤颠。白发老闲事,青云在目前。床头一壶酒,能更几回眠?”高适对草圣张旭推崇至高,而千载之下,高二适在进行草圣事业。完成此著,舒凫如释重负,连连作诗寄奉章士钊。又有《新定急就章成,题两绝句》:“正名定物殊琐繁,看余落笔溯泉源。此是坑填新愿欲,那能毫发到仇恩。”“赴速急就称奇觚,鬼哭神惊运思初。隶草千年成绝业,而今提笔有传书。”“此是坑填新愿欲”一句,寄寓沉痛复昂扬。秦始皇“焚书坑儒”是对中华传统文化的第一次摧残败坏,而就书法源流之悉心梳理探求,正是反其道而行之文化建树。

《新定“急就章”及考证》完成后,章士钊亟欲帮助出版,以他能够往来香港、内地之便利,最初准备带往香港。但以后顾忌在香港出书会招致“海外关系”罪名,当时社会,若章士钊能够往来香港内地之间为独一无二。此途难趋,章士钊又将书稿推荐给文化部副部长齐燕铭,复因文网渐趋严密,终致搁置。章士钊对学术事业的热情非仅对高二适等弟子。陈寅恪的撰著,也曾引起他关注,一九五六年夏天,他经广州赴香港,专程见访陈寅恪,陈将油印本《论再生缘》相贈。章士钊当时所衔之命,为在香港向台湾当局所派人员转交中共最高领导人致蒋介石亲笔信,行止十分谨慎。故对陈寅恪著作即使欣赏,亦未必有精力斡旋。此后,余英时在哈佛大学偶然读到《论〈再生缘〉》的油印稿本,方在香港《人生》杂志一九五八年十二月号发表。此撰引起郭沫若与陈寅恪之笔战。若干年后,郭沫若否定《兰亭序帖》为王羲之所写,高二适奋起反驳,章士钊为高的有力支持者。孤桐对具有独立精神学者之关心,对学术事业之关注,应为一贯。高二适完成著作,反复向孤桐致意,亦为必然。

《新定〈急就章〉及考证》完成后,高二适还将“序言”寄给在杭州的马一浮。马一浮回信云:“赠诗及见示大著《急就章考释序》先后均至。竭目力以读之,深以为幸。序论详赡,精切,诚今日罕见之文字,使读者了然于隶变源流,非贤者用力之久,何以及此?全书付印若成,倘余年犹在,亟以先睹为快也。”马一浮回信在壬寅年,为一九六二年。是高二适退职之后的第四年,他抓紧时间完成了此件积蕴心底多年之著作,也希望得到学术界认可。马一浮(一八八三—一九六七)当年已近八旬高龄,阅读高著《序言》之后,以“详赡”“精确”为评,但不仅对此书有所期待的马一浮未及得见出版,连作者自己也临终而未遂斯愿。这不能说不是作者与知音的憾事。