“镇国之宝”的《五牛图》

2019-10-10 09:07:33 来源:网络 点击:

在“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”中,名列中国十大传世古画的《五牛图》一经露面,立刻受到国人追捧。这幅与《清明上河图》、《富春山居图》齐名的绘画珍品,凝聚了我国古代卓绝深厚的艺术内涵。古代有”绢保八百,纸寿千年“的说法,《五牛图》至今已有1300多年的历史,是仅存于世的珍稀唐代纸画真迹之一,也是现存最古的纸本中国画,堪称“镇国之宝”。

下图建议采用手机横屏观看效果更佳:

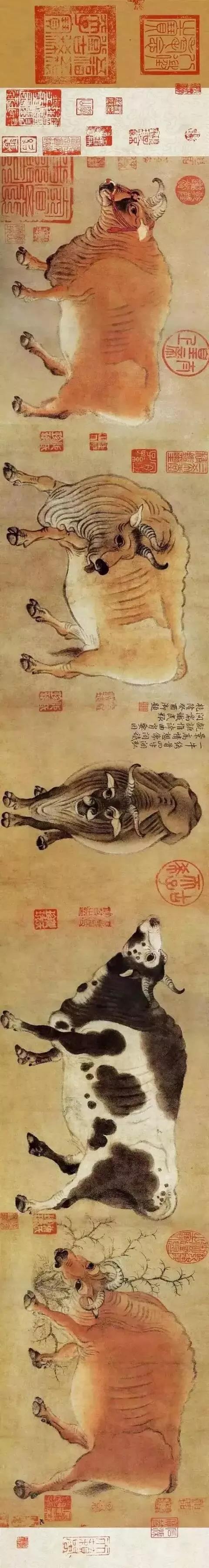

▲ 唐代,韩滉,《五牛图》卷黄麻纸本设色,现藏于北京故宫博物馆

韩滉是谁?

《五牛图》是唐朝韩滉创作的黄麻纸本设色画,又名《唐韩滉五牛图》,是硕果仅存的几件唐代纸绢绘画真迹之一。

韩滉(723~787年),字太冲,唐代长安(今陕西西安)人。他擅画人物和畜兽,画牛、羊、驴等走兽神态生动,尤以画牛“曲尽其妙”。他画的牛,姿态真切生动,具有一种浑厚朴实的风格。以绘田家风俗和牛羊著称。

《五牛图》简介

《五牛图》为黄麻纸本,纵20.8厘米,横139.8厘米,在横卷上画了五条神态、性格、年龄都不同的牛。从右至左,第一匹是一头棕色的老牛,正在津津有味地咀嚼路旁的小草,它低侧着头得意地瞧着观者,露出一副怡然自得的神态。第二匹为黑白杂花牛,身躯壮大,它昂起头向前瞻望,并加快步伐往前赶,似乎是要追上前面的伙伴。

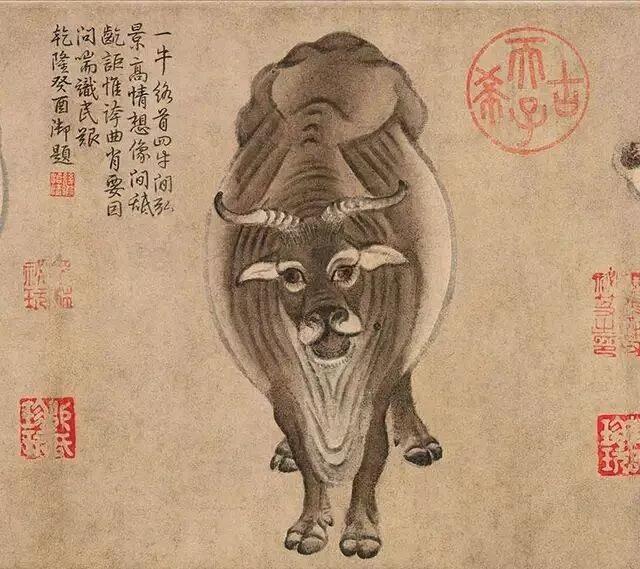

▲ 《五牛图》局部图

第三匹为深赭(zhě)色老牛,它端端正正地站在画卷的中央不动,它面向观者,张口“哞哞”地叫,好像在呼唤前后面的同伴,又像是对前面的路途和方向发出疑问。第四匹为黄牛,正举步踟蹰,回首顾盼,它半伸着舌头舐着下嘴喘息着,犹豫着,眼里露出惊奇的神色。最后的第五头牛,穿上鼻环,带着缨络,神色异常严肃庄重,缓缓地向画外的天地走去。五头牛中每一头既可独立成图,而相互间又能首尾连贯,前呼后应,彼此顾盼,构成一个统一的整体。

▲ 《五牛图》局部图

《五牛图》其中的一牛完全画成正面,视角独特,显示出作者高超的造型能力。作者以简洁的线条勾勒出牛的骨骼转折,筋肉缠裹,笔法老练流畅,线条富有力度和精确的艺术表现力。牛头部与口鼻处的根根细毛,更是笔笔入微。每头牛皆目光炯炯,通过对眼神的着力刻画,将牛既温顺又倔强的性格表现得极为传神。

▲ 《五牛图》局部图

《五牛图》画卷上无作者名款,在拖尾的后纸上有赵孟頫、孔克标、项元汴、弘历、金农等自元及明至清十四家题记。在《清河书画舫》、《珊瑚网》、《郁氏书画题跋记》、《六研斋笔记》、《大观录》、《石渠宝笈续篇》等书中均有著录。《五牛图》的身份家世当是清晰而明确的。

《五牛图》身世坎坷

从《五牛图》的题跋来看,这幅画作从问世到南宋时期,一直收藏在皇宫内府,宋徽宗赵佶、宋高宗赵构均留有题跋。元明时期,先后收藏在赵伯昂、赵孟頫、元朝某太子、项元汴等收藏家之手。入清,曾藏于浙江桐乡汪氏求是斋,金农曾两度观赏《五牛图》,最后一次是在乾隆十一年(1746年)十二月。此后《五牛图》流入清宫。光绪二十六年(公元1900年),八国联军洗劫紫禁城,《五牛图》被掠走,从此下落不明。

《五牛图》几经辗转,被香港企业家吴蘅孙买下。20世纪50年代初,吴氏企业濒临破产,吴薪孙自知无法再完好地保存这幅名画,便忍痛决定出售《五牛图》。

▲ 《五牛图》现身国博

拍卖消息传出后,有爱国人士致信周恩来总理。信中说,唐代韩滉的《五牛图》在香港露面,要价10万港币,而自己无力购买,希望中央政府尽快设法索回流失国宝。周总理立即给文化部下达指示,鉴定真伪,不惜一切代价购回,并指示派可靠人员专门护送,确保文物安全。文化部火速组织专家赴港,鉴定《五牛图》确系真迹,经过多次交涉,最终以6万港元成交。名画虽然回归祖国,但经历了颠沛流离,画面上蒙满了尘垢,伤痕累累,更有大小洞蚀数百处,直到1977年,国宝《五牛图》才历经多年完整修复,最终得以和公众见面。

《五牛图》现身国博“回归之路——新中国成立七十周年流失文物回归成果展“,9月17日-10月16日为原件展出,10月17日-11月17日为复制品展出。