毕罗 | 一个西方人游览中国书法文化 (四)

2019-09-26 14:05:00 来源:网络 点击:

我2004年6月去陕西不仅是为了好好考察西安碑林的石刻。当时我甚喜爱楷书,理所当然我对唐朝书法有浓厚兴趣。西安就是唐朝的首都,因此除了西安碑林以外还有许多历史的痕迹可看,包括它周围的地区在内。

1999年第一次去西安的时候,陕西历史博物馆和兵马俑都去了,这次也都再去了一次。这次一定要参观的地方是1999年没去成的慈恩寺。慈恩寺有著名的大雁塔,它本身有很高的历史价值,但是我关注的主要是褚遂良(598—658)书丹的《大唐三藏圣教序》(654),因为它是非常重要的楷书作品。从第一次在北京留学时,我从田树生先生早已知道褚遂良《大唐三藏圣教序》实际上是完全对称的两块石刻,具有特殊的章法。

慈恩寺游客那天真多(现在更不用说了),大雁塔是它的亮点,但是一般的客人不太会注意嵌入佛塔门口两侧的这两件石刻。我当时也在大雁塔绕了几回,就是没注意!我只能特意找一位和尚,问他如何找到《圣教序》。他非常客气地回答我的问题,而且告诉我他可以带我去。好玩的是,站在我们后面的意大利朋友用他的相机非常巧妙地拍到我跟和尚边走边聊的情景。跟所有偶尔发现的事情一样,他拍的照片效果真好。

《大雁塔圣教序》2004年6月

到了大雁塔门口终于发现了《圣教序》两块石头,虽然两个龛有铁门和栏杆,离观者有一点距离,但是还能够看到最早安放石碑的局面。2005年5月我又去了一次大雁塔,照旧也是为了登大雁塔和观赏《圣教序》这件重要的书法和历史文物。我还记得走大雁塔楼梯时看到了墙上有挂着其他《圣教序》的拓片,像《同州圣教序》(663)和《集王圣教序》(673)。那时我其实也不会想到后来我会专门研究唐太宗的《圣教序》和佛教与书法的关系。能看到这两件整张的拓片给我印象很深,与看到碑刻石面感觉还是不太一样,因此我一直喜欢收藏整张拓片,哪怕没有收藏价值,但是它们真有良好的视觉效果。

我十分崇拜欧阳询的书法,而他现存的三件楷书石刻都在西安和西安周围:碑林有《皇甫诞碑》,咸阳唐太宗昭陵有《虞恭公碑》(637),麟游县有《九成宫醴泉铭》(632)。大雁塔和碑林相对而言都在西安市中心,打车或走路不是个问题,但是昭陵和麟游都在西安西北方向,昭陵还好离西安碑林六十多公里,但是麟游比昭陵还要远一百公里。打听了交通的情况,了解到特别是到麟游的路并不好走,而且公共汽车虽然是有的,但是会相当的费时间,大概需要四个小时左右。对我临摹《九成宫》的年轻人来说,麟游其实是这次去西安最重要的目的地,不得不去,也只能包个车。

具体忘了是怎么回事,也许是通过宾馆服务台吧,我联系上了一位司机,也忘了他的姓名。马骥先生和李举纲先生帮我已经联系了麟游博物馆馆长魏益寿先生(至今还是麟游博物馆馆长)和昭陵博物馆当时副馆长李浪涛先生(当今是馆长),因此到了那边可以直接找他们。

坐车我们比较顺利地先到了麟游。与2017年8月我第二次去麟游的时候相比,2004年夏天公路实话实说并不太好走。另一个区别是博物馆没有扩建,说白了当时就是安放《九成宫醴泉铭》和唐高宗《万年宫铭》(654)(九成宫后来改名万年宫)这两方石碑的一个亭子。

魏馆长接待得非常周到,不仅给我们讲解了许多关于九成宫遗址的考古情况,还带我们去麟游市中心的一处唐代水井和山崖边的慈善寺石窟。魏馆长后来还给我寄了他编写的一本关于九成宫的书,唯一遗憾的是2017年我再去麟游时他正好有事没在麟游无法与他见面,当时只通了一次电话而已。

当时麟游给我留下的最深的印象是它周围一片黄绿,是麦田和山脉的交错,不知道为什么,但是我感觉跟意大利南部我的老家真像(当然不考虑陕西并不在海边)。遗憾的是,我用的数码相机很费电池,无法拍太多照片。幸运留存的一张就是麟游的一片黄绿,到现在还是我认为拍得最得意的一张照片。

我们那天出发,除了麟游和昭陵以外没有别的目的地。但是大家都知道,每次旅行即便都明白关键是要抵达目的地,实际上在出发点或中间站和目的地之间还会路过许多想不到的有意思的地方,或者还会碰到有趣的事情。包车的方便就在于,如果路上看到了什么引起了我们兴趣,可以随时随地停下车来看看。

白天往麟游时,我坐在前面,意大利朋友坐在后面,大部分时间他都在休息。我反而和司机聊得很投机,还会根据外面的场景随时向他提问。我记得路上看到了两件从未见过的事情。第一是农民收割麦子以后把它们晒在路上,司机很不高兴,说对车会有损坏。第二件是还没到麟游县的时候,我在公路旁边的一条小路看到了一排穿着白衣服的人,好像在举行什么特殊的活动。那是我唯一的一次看到中国农村的葬礼行列。

我认为,文物是历史的具体象征,有时候就像书法碑刻一样,除了历史的价值还有艺术的价值。但是,特别是对远方来的我,某个地方的居民的习俗和他们本身也有非常大吸引力。中国有句名言“入乡随俗”,实际上意味着一个更有趣的事实:之所以要适应当地的习惯是因为每个地方确实都不一样,这才是世界文明的财富,用一个词来总结,这叫多样化。在旅游开发已经非常普遍的今天,也许好多“当地人”的习俗已经被

同化了,但是我相信只要仔细探索也都能感觉到一种“异域”的氛围。2017年我再游览陕西时也正好有同样的感觉。

在咸阳附近司机还带我们去他熟悉的一家小餐厅,在饭馆的后院我看到几位女人在碾碎好多好多大蒜,不下于几十瓣。后院大桌上还有好多番茄,司机告诉我她们在准备一种汁儿,是皮带面的蘸料。这是我第一次吃到蘸水面,后来这成了我最喜欢的中国食品之一。非常有趣的是,我们在意大利吃拌面,一般会用番茄、肉等调料来炖或烧的各种酱,但是笼统的叫法是sugo,本意就是果汁的汁(意大利语另叫succo)。我一直觉得当某个民族或团体用同样的原材料能做出不同的东西,确实是一件极为巧妙的事。陕西人和我们意大利人用番茄和蒜所做出来的味道非常不一样,这正好是我前面所说的多样化,这也是人类的财富。我一九九九年第一次去西安时,北京朋友专门向我提羊肉泡馍,可是我一直觉得泡馍很一般,我在西安或西北饭馆吃饭都不会点泡馍。我想,从人类学的角度来看,如果那个北京人给我提过蘸水面——除非他本身也不了解蘸水面——我会早一点吃到我生活当中最喜欢的美食之一。

我转年游览陕西,坐大巴到乾陵,在路上还看到了陕西另一件非常棒的食品——锅盔。意大利人习惯吃面包,一般对我们来说中国馒头不够干,而锅盔才是又干又硬的面包了!

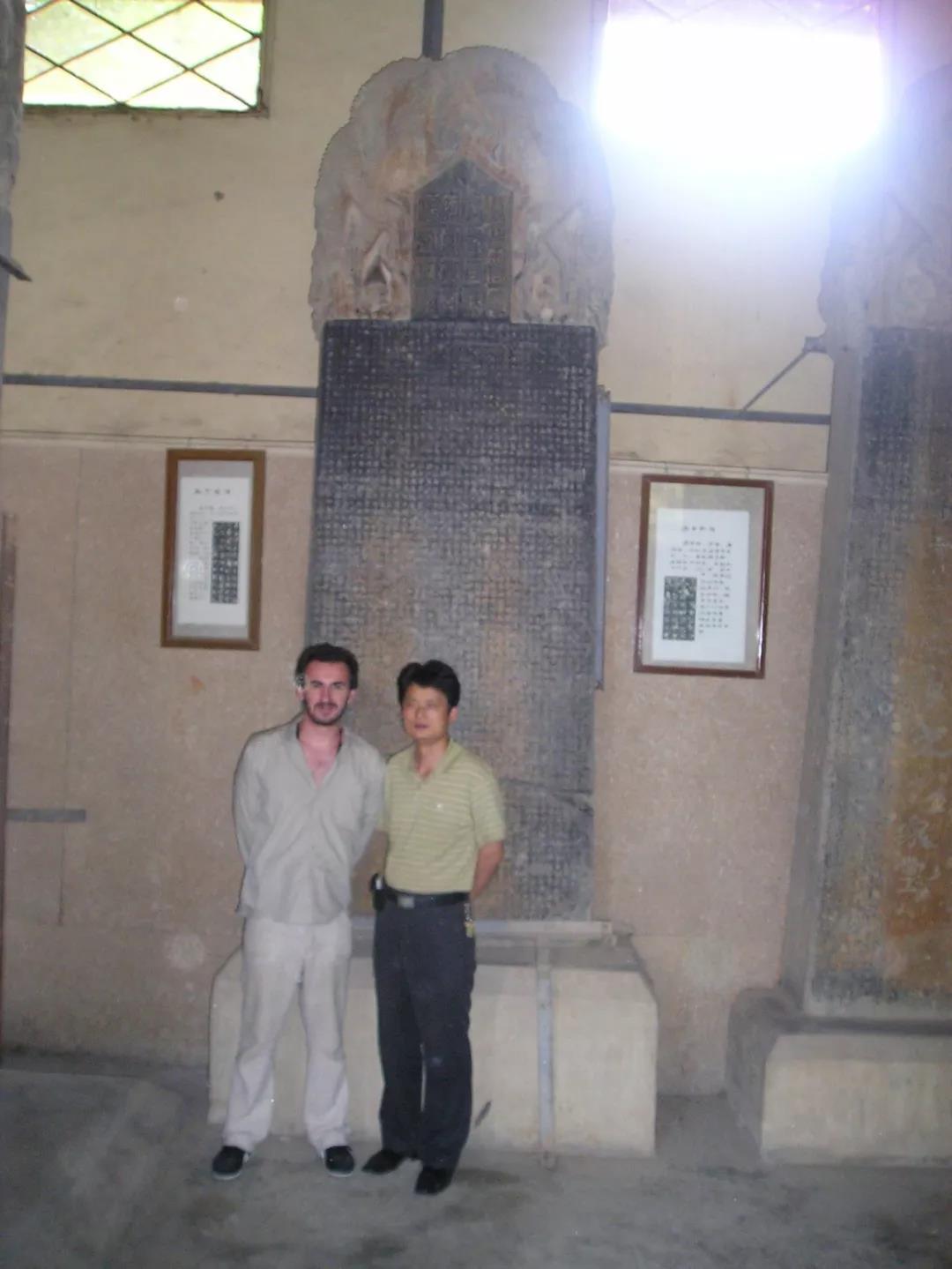

昭陵 我和李浪涛《虞恭公碑》 2004年6月

到了昭陵博物馆李浪涛先生给我们介绍了昭陵所有展厅。博物馆后来作了非常精致的整修,当时还没有,但是通过李先生的仔细讲述,我看到了与欧阳询同时代的许多文人留下的碑刻,他们都是活在中国历史黄金时代的贞观年间。不幸的是欧阳询的《虞恭公碑》受到了人为的破坏,尚存的字已经只有上面几列。可是昭陵还有大量珍贵的碑刻,主要的是跟太宗关系近的大臣,像《段志玄碑》(642)、《孔颖达碑》(约648)、褚遂良《房玄龄碑》(约650)、带有飞白书墓志盖的《尉迟敬德墓志》(659)等。

2017年6月和8月我又两次去了昭陵,又跟李馆长相见,我最终看到了当时还没有收藏或尚未展出的许多唐代文物,但是给我印象最深的还是那里的墓碑和墓志。

路上还能看到值得停车参观的地方。离开了昭陵后往东南方向开了几公里路,我看到路上有个老塔,周围有一道小围墙。我下了车,发现是个文物遗址,是晚唐建立的望母塔,原来是西汉时期建造的。院子里有几个人,年纪都不一样,好像是专门看着塔的当地农民。他们很乐意接待我们,应该从来没有见过西方人的朴实村民。我觉得是特别快乐的相遇,所以我请他们跟我一起合个影。当时没有智能手机,也没有微信,无法给他们传这张照片。希望通过这篇文章他们终于会收到照片吧。

望母塔、我和村民 2004年6月

我们在西安和周围地区只呆了几天时间,但是收获非常大。能够看到尽量接近于原始状况的文物跟翻书看图有极大的不同。另外,通过与当地专家和居民交流可以了解到许多意想不了的事情,至少可以从完全另一个角度去看很多问题。没有去西安和各位相见的话,我即便看到了文物也只会看到它们的表面而已。

我们从西安回杭州要往东南方向走,西安以东三百五十公里左右就是唐朝另一座首都——被称为“东都”的洛阳。因为去洛阳也就是顺路,所以我们决定在洛阳呆一两天看看龙门石窟。

说实话,我当时去洛阳没有好好欣赏它的历史和文化价值,也根本没有想到从2005年开始,我跟这个城市还会有更深的缘分。我这种转变跟两个人物有关。第一是唐代书法家孙过庭(约647至约690),第二是当代学者张乃翥先生。前者是我博士论文的主要研究对象,在研究他的过程中逐渐决定了我随后作研究的基本局面。后者是我一生当中所见的神人。现在回顾一下我后来的经历也颇有趣,需要好好地讲一篇,请读者等到下一期小文。