毕罗 | 一个西方人游览中国书法文化 (三)

2019-09-25 15:11:51 来源:网络 点击:

二〇〇一年中国美术学院留学结束以后,我从北京离开中国回到意大利继续上大学。当时几门考试尚未考完,还需要开始撰写毕业论文。我在杭州留学期间自己买了大量的书,我记得从中山中路的邮局寄回了好几个包裹。这次在中国买书,因为我进一步深入了书法史的学习,除了字帖以外还买了许多介绍书法史的专著,包括书论选编一类的出版物。

毕业论文的选题是《正书之源流》,可是导师建议除了论述楷书的形成过程以外,还可以翻译一两篇涉及到楷书的书法理论。因此我从二〇〇一年下半年到二〇〇二年秋天终于毕业,答辩期间,主要在泛览跟楷书相关的书。

我照样也向王承雄老师请教书法各种问题,但是我自己有一点非常清楚,要真正懂得书法,努力写字也只不过是一方面,另一方面是必须熟悉书法在中国文化中的地位和含义。因此,随着我更深入地探讨书法史,我逐渐发现书法研究实际上不但是一个“美术课题”,而且在一定程度上完全是一个“汉学课题”。这是说,没有汉学功底,研究书法也只能达到一个表面的认识而已。结果,因为我当时汉学知识很不扎实,我这篇《正书之源流》其实写得相当的天真,说白了只是引用一些中国当代学者的成就来讲述楷书的演变过程,几乎没有涉及到原始资料。说实话,这个缺点我自己都能感觉到,但是因为意大利大学制度给予毕业生过大的自由,我以为先写这种介绍性的论文也是可以的。

关于我毕业论文还有一个值得一提的故事。毕业答辩时,答辩委员会给予我极高的评价,还特意表扬我是写了一篇“具有出版资格的论文”,可是我心里很清楚其实并不然。第一,所谓“出版资格”并不算什么,大学根本不会直接发表我的论文,也不会主动把它推荐给别的出版社。第二,也是更重要的原因,委员会对书法和汉字书体本身不怎么了解,对我来说他们当时表扬还是贬低不会有太大的意义。

毕业答辩委员会其中有位委员是我后来的博士导师富安敦先生(Antonino Forte,一九四〇——二〇〇六)。虽然他对我不是很熟,他自己也不了解书法,但是他是唐史专家,十分关注中古各种文献,包括石刻,所以他特意请我把毕业论文借给他看看。几天之后他把论文还给我的时候,我发现论文几乎每页都有他用铅笔留下的纠正标记。他还对我说了我一生当中使得我彻底改变自己研究生涯的一句话:“这篇论文如果出版,也只能作为普及性出版物,谈不上什么研究。”我一听他如此既直率又诚恳的意见,并没有伤感,反而我终于看到真相了,在走的路与研究毫无关系,如果要真正作研究一定要全部改观。说得难听一点,研究中国文化哪怕是不太受重视的书法史也并不是这么简单的事情。从此,我就开始比较频繁地去拜访他,心愿是读他的博士。富安敦是意大利当代最杰出的汉学家,世界知名专家,他虽然从来没有关注书法,他文史知识面非常广泛,加上他做事非常的认真,他毫无疑问是我们大学最好的博导。

从二〇〇三年年初我下决心,我要让我的书法研究走到汉学的轨道上,要不然我就会总在肤浅的表面上飘着。我当时想,鉴于中国书学留下了大量的书论,我可以从描述书法的原始文献入手。于是,我逐渐开始关注早期书论,并且尽量在我们大学图书馆搜集与书论相关的资料。

二〇〇三年下半年终于考上了东方大学的汉学博士生,指定的导师果然是富安敦先生,初步选题是六朝的书法文献(过了几个月才转到孙过庭《书谱》)。虽然富老师学问博大精深,但他毕竟不怎么了解书法,更不用说东方大学也没有太多相关的资源。为了有效地继续学书法史我只能再去中国。当时通过陈振濂老师我被录取读浙江大学的硕士,报的是汉语文专业,但是主要上的是艺术系的课。

从二〇〇四年年初算起在杭州待到二〇〇五年下半年,这是我进入真正意义上的研究阶段。第一,我通过浙江大学图书馆和浙江图书馆了解到书学的基本资料情况。除了专著以外,像《书法研究》和《书法丛刊》等中国刊物给了我非常大的启发。因而我开始搜集大量的论文,大部分跟六朝书法文献相关。我当时想把博士论文的选题定在六朝书法文献的研究上,把主要的几篇翻译成意大利语。

我常见到的是后来对我帮助和支持极大的两位学者,即张天弓先生和刘涛先生,可以说是在学习过程中所认定的治学榜样。因此,通过张先生和刘先生的论文我慢慢熟悉了中国书论的版本问题,也间接地了解古典文献的大致情况。我还记得在杭州买《汉语大词典》缩印版(三册一套)和《中国书画全书》前面两册的情景,自己的确感觉到了完全进入了一个新的学习阶段。

与上次在美院留学的主要不同是,第二次去杭州的时候对我来说书法并不只是好好写毛笔字和临摹,而是如何准确理解书法各种历史性的问题。所以,我倒看的主要是文史方面的书,在中文系古典文献资料室待的时间最长。与第一次在杭州留学时相比另一个主要差异是,书店明显更多而且规模更大,至少从我个人的视角来看。出版物也丰富多了,我每次进书店都能发现新的东西。

实际上,跟任何其他事情一样,每个人所作所为是否成功和愉快关键不在硬件而是在软件。我当时在浙大认识了许多有才的老师和同学,像任平、王云路、吴土法、姚永铭等老师,以及姚宇亮、滕琪、胡志平和美院以前的日本同班同学野田悟,从他们身上都学到了非常多的知识。我特别受教于当今的广州美术学院教授姚宇亮,完全可以说,假设没有跟他认识,我研究书法的思路会变得狭窄和单一。我们从二〇〇四年春天以来保持紧密的关系,每次去中国我们都会见面。姚宇亮二〇一三年秋天还在我们东方大学组织了一个国画展览,主要是陈列他家族收藏的画和他父亲姚胜雄的作品,同时给我的学生作了几次文字学和美术方面的讲座。

姚宇亮在那波里讲座,2013年

通过这些人际交往长了好多知识,因此我这次去考察书法圣地与过去相比,带有另一种眼光,尽管并不算是专家的眼光,可是本人对历史和文化环境更加敏感。在杭州留学的一年半时间内,西安和洛阳周围我连续去了两次,还参观了徐州、曲阜和泰安,杭州附近的城市更不用说了。

二〇〇四年六月初跟一个意大利的同学一起去了西安,打算去考察西安及周围的碑刻。上一篇《书法行走二十年》提到了日本《中国碑刻纪行》和日本同学金子竹美的石刻考察旅程大纲。当时在中国美院没有机会实现这访碑计划,但是它一直挂在心中。因此我二〇〇四年春天决定一旦浙大的学期结束,我就会到西安去考察石碑。

二〇〇三年下半年还在意大利时,受意大利汉语老师的委托我接待了复旦大学的陆建松教授(今天复旦文博系系主任),对他叙说我打算去中国考察石碑的设想,他便承诺能够帮我联系到西安碑林的工作人员。果然,转年在杭州读书时,通过陆老师的推荐我联系上了西安碑林当时的馆长成建正先生,所以到西安时我还享受了西安研究员的接待。

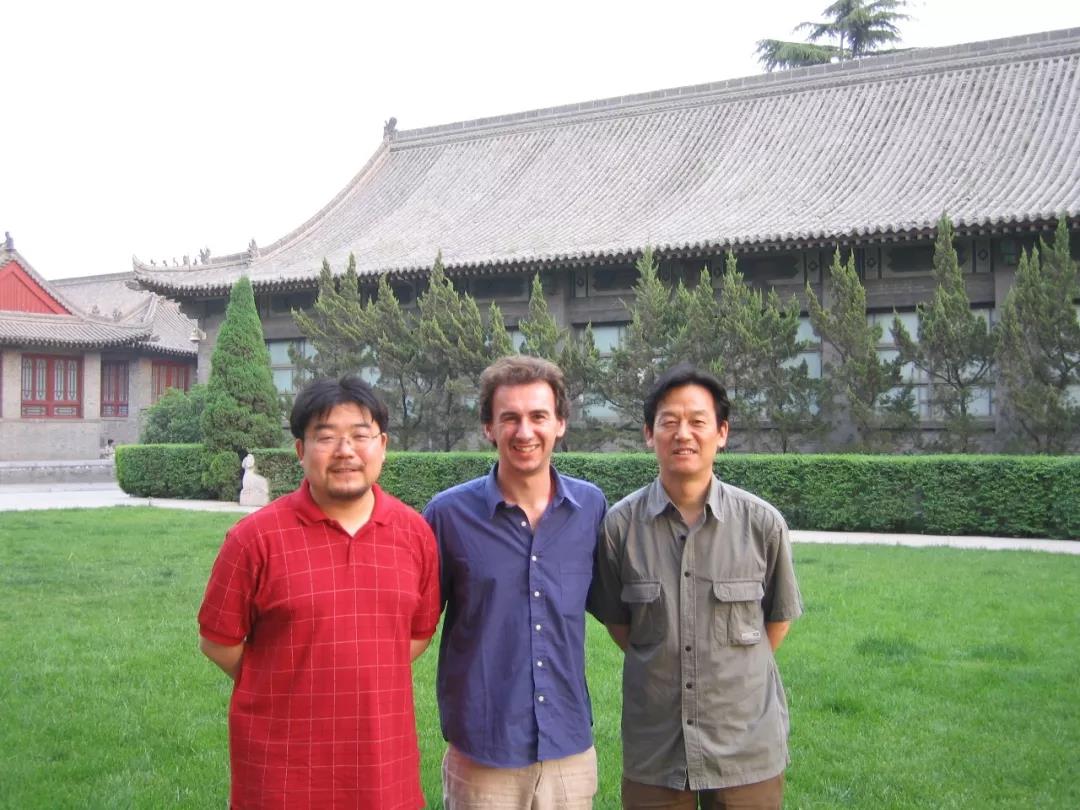

进了西安碑林,成馆长委托马骥先生和李举纲先生接待我们。马先生是知名的碑刻和拓片专家(上述的《中国碑刻纪行》都有他的照片),还精通篆刻(我的一方印章是马先生给我刻的)。如今马先生退休已有几年了,但是他照样精神焕发,依旧喜爱收藏和研究。李先生后来调到汉阳陵博物馆,现为博物馆馆长。我跟马先生和李先生在二〇〇四、二〇〇五和二〇〇六年连续在西安碑林见了三次面,二〇一七年又跟马先生在西安见了两次面。

西安碑林,我、马先生、李先生,2005年

西安碑林,我和马先生,2017年

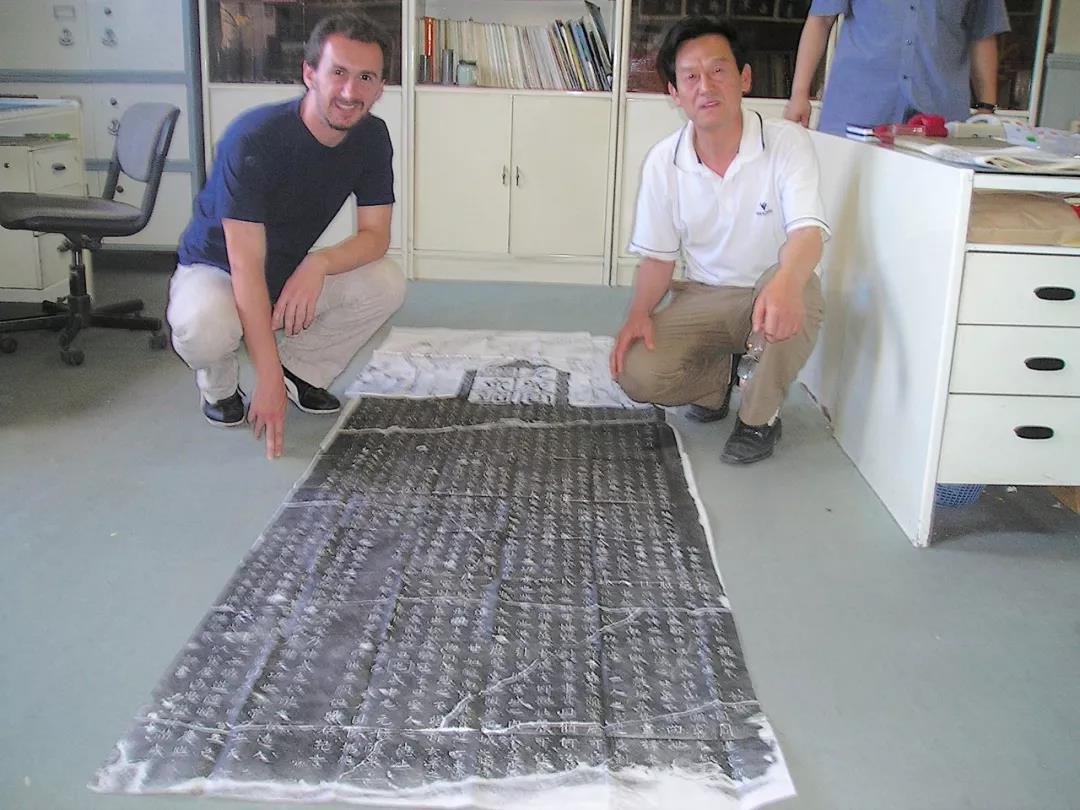

通过马先生和李先生关于西安碑林的介绍,我了解到了好多石刻作品的细节和想不到的事情。除了讲解主要碑刻作品像《石台孝经》《大秦景教流行中国碑》《多宝塔碑》《玄秘塔碑》《曹全碑》《皇甫诞碑》《集王圣教序》等的书法特点和历史背景以外,马先生还提到不少有趣的细节。对我启发最大的是他给我提到的两件事情。第一件是,他用一块小橡胶团显示出了古代石碑刻法方向问题。因为橡胶团被按在石面上之后会留下刻字的反面痕迹,马先生当时已经对西安碑林石碑的刻法做了相当的具体考察。

《颜勤礼碑》,我和马先生,2005年

另一件是他多次提到一九七二年碑林工作人员修缮《石台孝经》时,在抄写四块大石的过程中,在石板缝隙中发现了十三世纪(相当于金代)的文书和纸币,包括一件整张的《集王圣教序》拓片,对我后来研究《集王圣教序》的方法很有影响。

《石台孝经》,我和马先生,2004年

马先生还给我看了一九七九年文物出版社出版的这张《集王圣教序》拓片的复制品。马先生也是眼光敏锐和经验丰富的收藏家。在他的办公室我还看到了二十世纪九十年代时拓的《九成宫醴泉铭》,就是我多年临习的书法作品(现在就临得少了),据他说也是《九成宫醴泉铭》最后批准的一张拓片。

马先生藏《九成宫》拓片,2004年

通过马先生和李先生的介绍,我还联系上了昭陵博物馆和麟游博物馆的领导,第一次参观昭陵和麟游也是那时候的事(后来二〇一七年夏天两所博物馆又各去了一次)。讲起来有点长,请等到下一回再谈。