极简书法史【二】 两指、三指、五指?执笔法究竟需要几指?

2019-09-24 14:28:12 来源: 点击:

几千年来,毛笔一直是中国文字书写的主要工具,随着书写条件的变化,执笔方法也一直在变。古人究竟是如何执笔?历代的执笔有哪些变化?现在流行的五指执笔法是不是最好的执笔方法……这些问题都是书画爱好者们关心的问题。

古人究竟如何执笔?

古人的执笔法大致可分为两类。一类为单钩执笔法;另一类为双钩执笔法。

古人究竟如何执笔?

古人的执笔法大致可分为两类。一类为单钩执笔法;另一类为双钩执笔法。

单钩执笔分两种,一种是二指单钩,仅用大拇指与食指执笔,其余三指闲置不用的执笔方法。另一种是三指单钩,直接接触笔杆的手指有三只,用大拇指和食指夹持笔杆,同时用中指抵住笔杆,与我们现在使用钢笔的执笔方式相同。

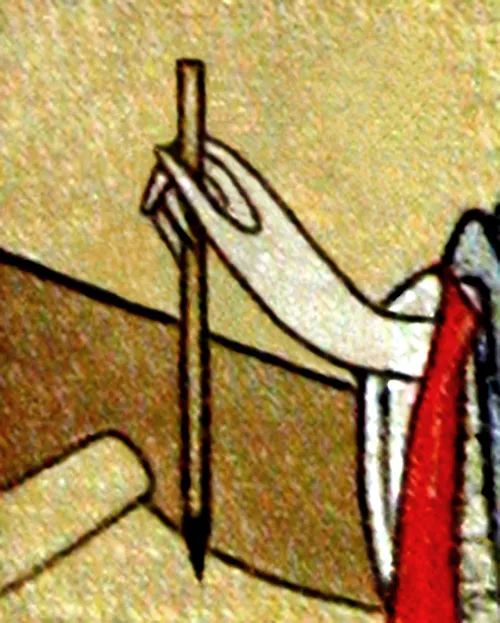

二指单钩执笔法又称为“拨镫法”。如图所示,拨灯动作清晰明白,大拇指与食指执灯挑,其余三指闲置不用。

辽 《拨灯仕女图》(部分)壁画

河北宣化下八里张匡正墓

双钩执笔则指钩住笔杆的手指有两只——食指和中指,拇指的位置与单钩执笔的位置相同

历代的执笔法有哪些变化?

东汉

庄天明介绍:“根据东汉执笔图像中握管法明显占大多数之事实,可以首先确定东汉时期曾经流行过握管式的执笔法。”同时,庄天明推测汉代一定也有二指单钩法的存在。或者可以将握管法视之为官方公开式的执笔方法,二指或三指单钩的执笔法视之为文人与民间一般性的执笔法。

东汉 《课子图》﹙部分﹚

徐州贾旺区白集汉墓博物馆

图中执笔者右手四指握笔明显,可看作是握管式执笔法。

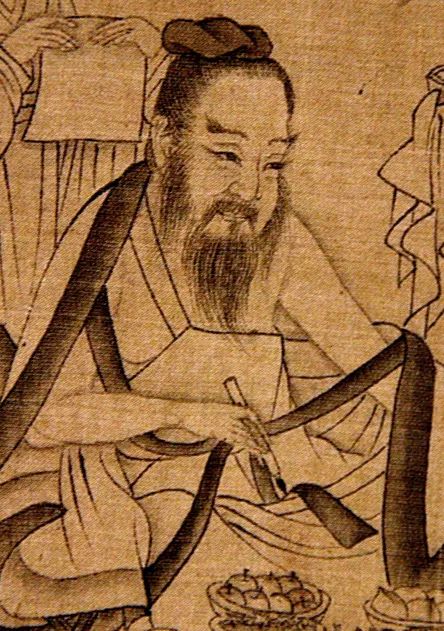

东汉 《仓颉》﹙部分﹚

山东临沂博物馆

图中仓颉以左手执笔,大拇指贴于笔杆上端,四指握笔,为握管式的执笔法。

东汉 《主簿图》﹙部分﹚

河北望都县1号汉墓

图中主簿右手执笔,四指向毛笔内侧弯曲,应为握管式执笔法。

晋朝

西晋 青瓷对书俑

湖南省博物馆藏

图中人物以汉代多见的握管法执笔,可见时至西晋握管执笔法任然存在。

东晋 顾恺之《女史箴图》 (局部)

英国大英博物馆藏

图中的执笔法,大拇指与食指执笔明显,但中指拈不拈笔杆便难以确定,可判为二指单钩式执笔法。

东晋《顾恺之女史箴图卷宋摹本》(局部)

故宮博物院藏

此图为上图的摹本,摹本中的执笔姿态描绘清晰,无疑为二指单钩式执笔。

唐朝

唐朝的执笔方法与晋朝、南北朝时期的执笔法大致相同,执笔方法主要为单钩之法,而以二指单钩为主,三指单钩为辅。

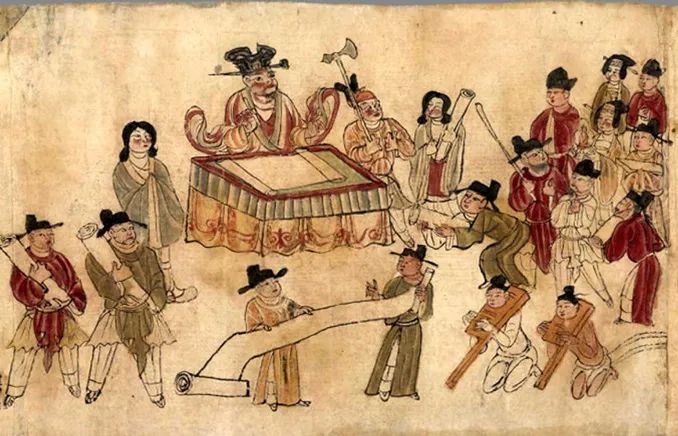

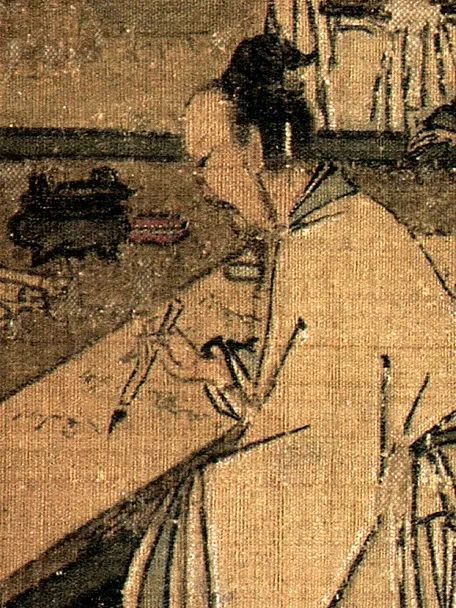

唐《送子天王图》 (局部)

日本大阪市立美術馆藏

日本大阪市立美術馆藏

此作虽为宋人摹本,本着最大限度还原原作真实面貌的原则,此幅作品的执笔方式应看作是唐代的执笔现象。图中文官大拇指与食指执笔,中指、无名指与小指均不贴于笔杆之上,为典型的二指单钩式执笔法。

唐《禹受洛书传说图》(部分)

大英博物馆藏

从图中执笔者大拇指与食指执笔姿势来看,中指置于笔杆之下,应为三指单钩式执笔法。

唐《唐画残纸》

《中国书法史图录》第一卷

图中执笔者应用大拇指与食指执笔,中指、无名指与小拇指作弯曲状并无执笔,应视为二指单钩执笔法。

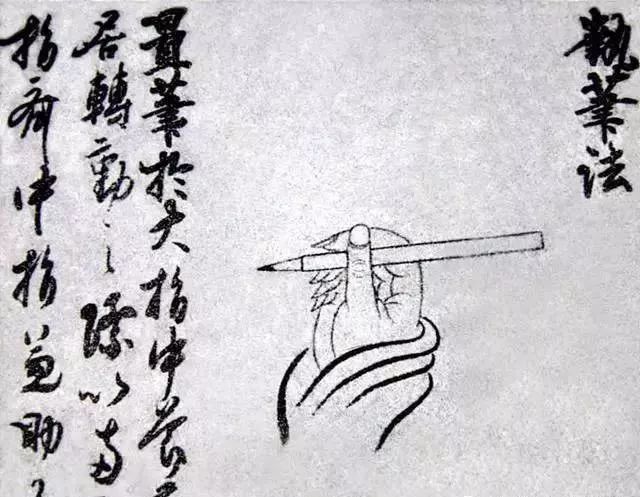

日本空海《执笔图》

“置笔于大指中节前,居转动之际,以两小指齐中指,兼助为(力)”。这段文字结合图中的执笔示意图看,应是三指单钩执笔法。

五代

五代 阮郜《阆苑女仙图》 (局部)

北京故宫博物院藏

图中仙女大拇指与食指执笔,中指、无名指与小指皆不捏笔杆,为典型的二指单钩式执笔法。

五代后蜀 邱文播 《文会图》

台北故宫博物院藏

《文会图》局部之一

《文会图》局部之二

《文会图》局部之三

根据图中人物的执笔方式来看,应为三指单钩执笔法。

五代《地獄十王经变图卷》 (部分)

法国国家图书馆藏

该图卷中出现七个执笔图像,基本上都可确认为二指单钩式的执笔方法。

宋朝

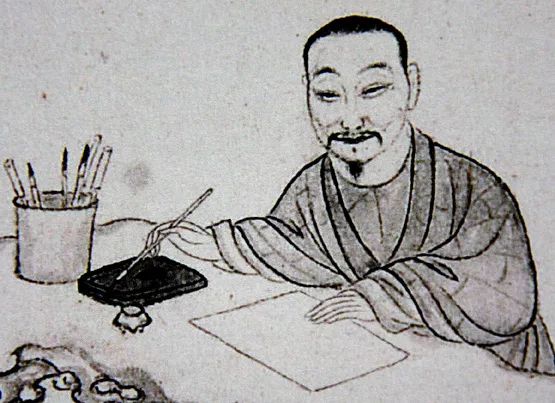

从宋代数量可观的执笔图像可知,宋代在继承唐、五代主流性执笔法一一﹙二指、三指﹚单钩法的同时,双钩式的执笔方法逐渐显现,终至呈现出二指、三指单钩与三指双钩式执笔法并行的局面。

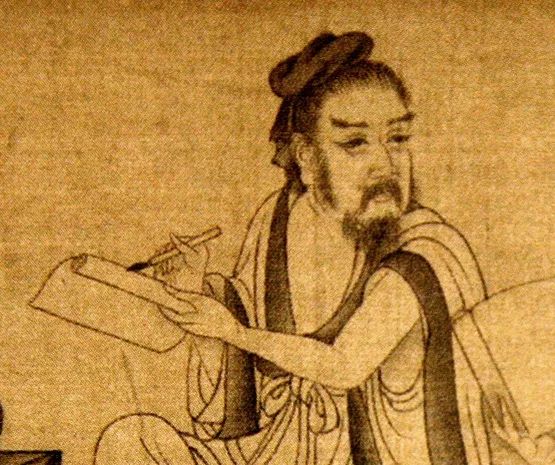

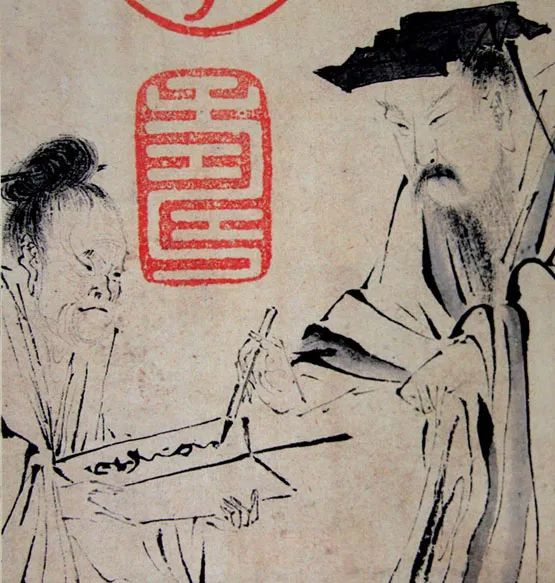

宋 梁楷《王右军书扇图》(局部)

中指置于毛笔的背面,大拇指与食指执笔,此为典型的三指单钩式执笔法。

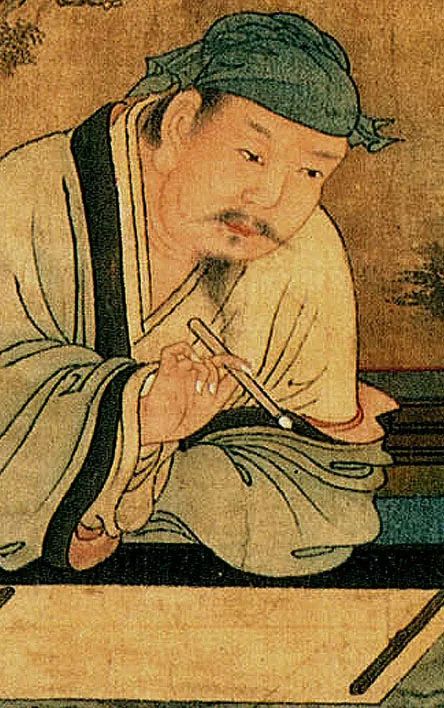

宋 刘松年《十八学士图》(局部)

大拇指与食指同时执笔,其余三指闲置,此为二指单钩式执笔法。

宋 刘松年 《撵茶图》(部分)

大拇指与食指同时执笔,此应为二指单钩式执笔法。

宋 佚名 十八学士图(部分)

图中大拇指、食指与中指执笔同时执笔,中指与食指并排放置,无名指与小指弯曲不捏笔杆,为典型的双钩式执笔法。

夏圭 西园雅集图(部分)

美国纳尔逊-艾金斯博物馆藏

大拇指、食指和中指同时执笔,中指与食指并排放置,其余两指闲置,此应为双钩式执笔法。

元朝

元朝出现了二指单钩与双钩两种执笔方法交替并行的新局面。

元 张渥 《临李公麟九歌图卷》(局部)

美国克利夫兰艺术博物馆藏

此图执笔者食指单钩,中指贴靠笔杆的右侧,应为三指单钩法式执笔法。

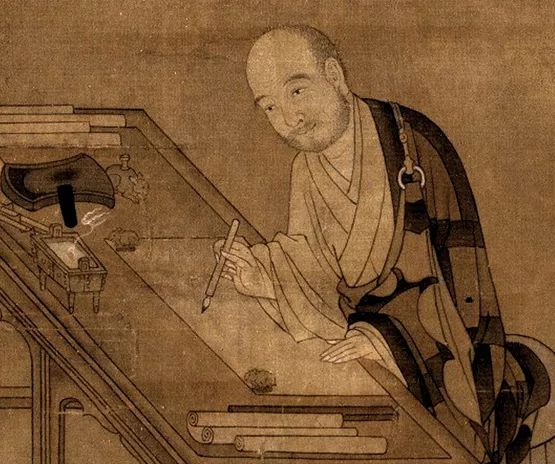

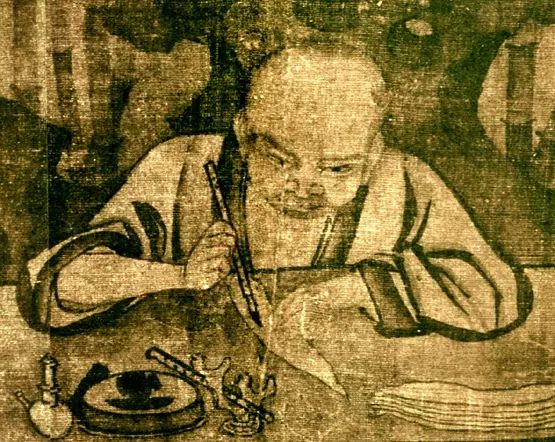

元 颜辉 《十六罗汉图卷》(局部)

图中写经师食指单钩,中指、名指与小指皆弯曲。中指是否捏着笔杆难以辨认,如果中指不拈笔管则为二指单钩法,拈着笔管则为三指单钩法。

元 佚名《地藏十王图》之一局部

日本永源寺藏

此图执笔者采用食指与中指双钩式的执笔方法,小指明显不拈笔杆,无名指作弯曲状,是为双钩执笔法。

明朝

到了明代,双钩执笔法取代单钩执笔法成为当时主流的执笔方法。

明《孔子题季札墓》

此为双钩式执笔法。

明 陈洪绶 《南生鲁四乐图之一》(局部)

苏黎世瑞特保格博物馆藏

图中人物大拇指与食指、中指执笔,无名指与小指弯曲,明显为双钩式执笔法。

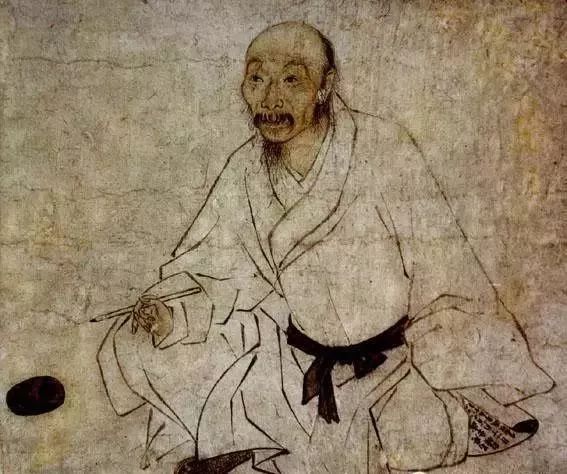

明 项圣谟《自画像》

新罕布夏州翁万戈藏

在项圣谟的自画像中,大拇指与食指共执毛笔,因为图中的执笔姿势并不是正在书写的状态,所以无法判断中指是否会置于毛笔的右侧,如果置于右侧则为三指单钩执笔法,未置于右侧则为二指单钩执笔法。

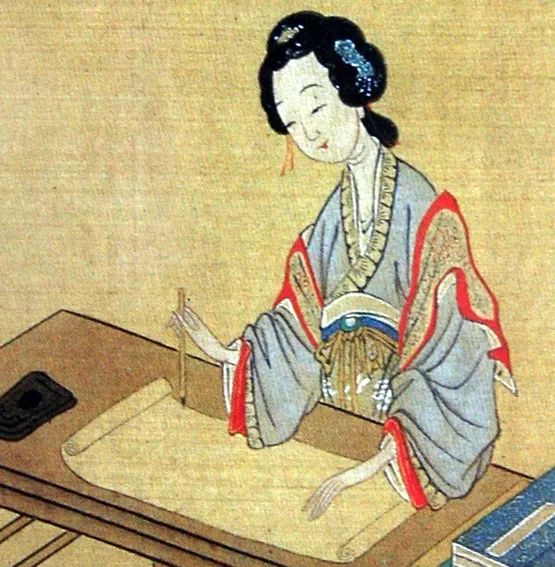

明 佚名 千秋绝艳图(局部)

图中人物执笔方式为大拇指、食指和中指共执,应为双钩式执笔法。

明 杜堇《宫中图卷》(局部)

图中人物执笔方式亦为双钩执笔法。

清朝

时至清代,或承继明代的传统,或提倡二指单钩执笔法,或继续倡导 “五指共执”(即为五指执笔法)的执笔法,此一时期成为历史上执笔方法最为多元的时期。

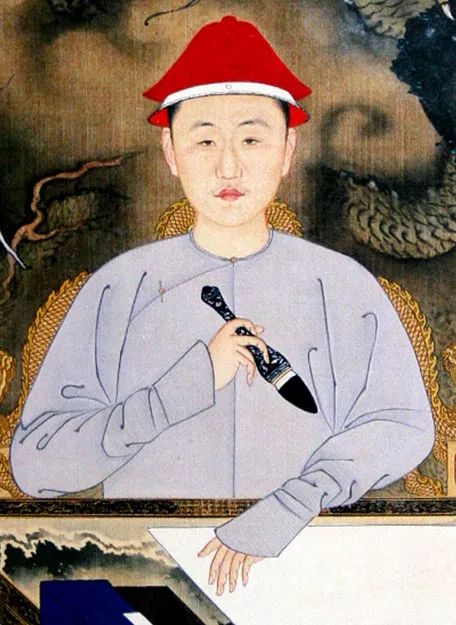

清 无款《乾隆帝写字像》

北京故宫博物院藏

乾隆在这幅作品中执笔方式应是三指单钩之法。

清 佚名《玄烨便服写字像》﹙部分﹚

北京故宫博物院藏

图中的玄烨,大拇指、食指和中指同时执笔,应为双钩执笔法。

清 俞培 《査升写经册》 (部分)

食指与中指并列置于毛笔右侧,此执笔方法应为双钩执笔法。

清 吴友如《古今百美图》(局部)

图中的执笔方式虽然看不清大拇指的位置,但是根据食指与中指并列捏笔,无名指与小拇指呈弯曲状可看出图中的人物为双钩执笔法。

清 无款《古代仕女行乐图卷》(局部)

图中人物亦为双钩执笔法。

时至近现代,随着名家理论上的号召与有关部门与出版物的大量流通,五指执笔法成为如今主要的执笔方式。

五指执笔法

擫,是用手指按的意思,是指用拇指指肚前端在笔管左侧按住笔管。

押,通压,是从上而下用力的意思,是指食指在笔管右侧从上而下用力与拇指相对夹住笔管。

钩,是弯曲,钩住的意思,是指中指弯曲如钩,用指肚前端钩住笔管前面。

格,是抗拒的意思,是指无名指从后向前推挡笔管。

抵,是推,抵抗的意思,是指小指紧靠无名指辅助它向前推挡笔管。

“执笔无定法”的误用

在古人的执笔方法中,无论是二指单、双钩,还是三指单、双钩,它都是历代先民经过无数次尝试才得以沿用至今的。即便唐朝韩方明在《授笔要说》中认为单钩执笔法会“力不足而无神气”,双钩执笔法才是“妙无所加”,但也只是评判这两种执笔法的优缺点而已。

曾有人向启功先生请教关于写字执笔的问题,启功先生直白而言:“没听说拿筷子还有专门的方法!怎么方便把饭菜送进嘴,就怎么夹。写字也是一样,怎么写得顺手、写得好,就怎么执笔吧。”

对于学书者而言,这本是一句特别中肯的话,但在现代人的手中,却演绎出各种离奇古怪的执笔方式。

图中这位仁兄用“铁头功”倒立书写可坚持20分钟,左右手同时开工,一口气能写100字的作品。

鼻孔执笔?

套用启功先生执笔法如拿筷子的说法,请问图中这位老者:“您为了吃好饭,也是拿8根筷子吗?

有人说:“古人说过执笔无定法”。经常说这话的人恐怕忘记了苏轼说这句话的语境是要告诉大家如何写出好的书法?完整说来,应该是:

“执笔无定法,要使虚而宽。欧阳文忠公谓余,当使指运而腕不知,此语最妙”

图中哗众取宠的行为实不可取。对于书法爱好者来说,对历代流传下来的一些执笔法要做科学的分析,不要一味盲从,要选择适合自己的执笔方式,遵循掌虚、手腕运转灵活即可。

请继续阅读: