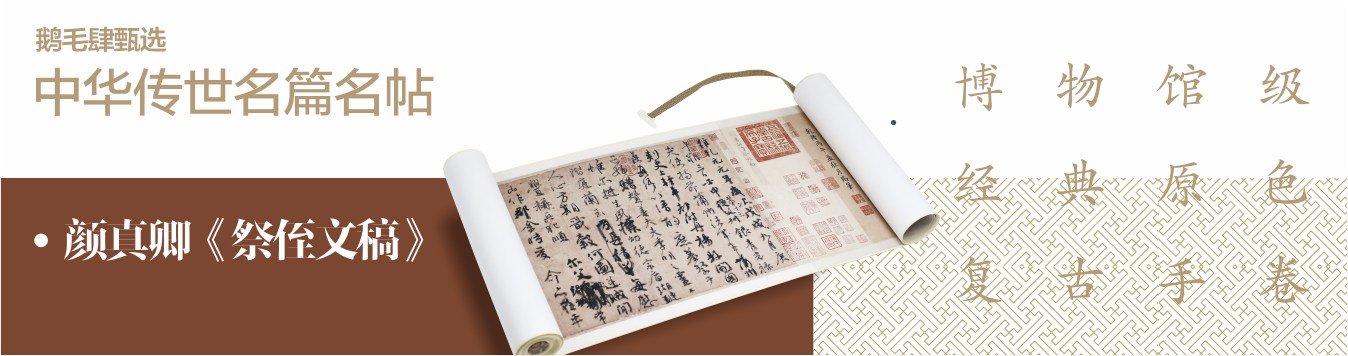

毕罗 | 一个外国人游览中国书法文化(一)

二十世纪九十年代末的世界跟现在不太一样。虽然可以说当时全球化已经开始了,但是往往不如信息量丰富的今天。在意大利跟中国人接触不像现在中国人做生意或留学的情况非常普遍。九十年代末电视又很少播放中国电影或中国相关的新闻,而我们大学生只能从中国母语老师或已经到过中国的同学长辈那儿了解中国的一些情况而已。难怪我们对中国的好奇感会越来越大。一九九八年与现在最大的区别是,网络不是很发达,当时只有一部分人才会用电脑上网。中国到底是什么样的,我们这些大学生都不知道,可是大家都会相信一点:中国一定是个很神秘的地方。因此,虽然当时留学生一般只呆一个学期(半年时间都不到),可是在我们看来这个时间并不短,因为心里觉得留学期间一定会充满着好多有意思的境遇。

不管怎么样,我们到了中国以后都要面临一个非常具体的问题,即是语言交流问题。因为发音还不太准确,词汇量又很小,我们也只能一小步一小步提高我们的沟通能力。我认为这种需要逐渐导致了我们那时候会珍惜好多交流情景的每一片刻。打个比方,一九九八年在中国留学,电子辞典基本上只有日本留学生才会有,我们西方人一般都依靠纸本辞典,所以记住单词时要么自己写要么让对方给我们写。显然,在这种情况下,了解社会各种情况的基本模式主要是靠人与人之间的直接交流。就是因为没有手机和网络所提供的快速答案,日常生活的好多事情都离不开对话。比如说,走路除了查地图以外还需要问人,去哪儿买东西也需要首先打听朋友或别人。因此,我真的觉得当时人与人之间的距离至少比现在更近。

2004年 在九成宫边上与麟游博物馆馆长合影

另外,虽然改革开放当时已经有二十年了,国际交流也越来越平凡了,但是大部分的中国人很少跟外国人会有真正打交道的机会。在大城市见到外国人并不难,可是这未必等于跟外国人直接对话。所以,至少从我个人的经历来看,在某种程度上中国人本身对外国人也会有好奇感。同时,中国人还会很乐意当东道主,并且把自己文化和习俗介绍给外国人。我说的不是所有留学生都有过的那种跟小卖部老板的闲谈。我指的是在路上、商店里,甚至火车上跟陌生人聊起来的那种情景。鉴于我在中国长期和短期住的经验来看,那种突然交流的情况确实那时候比后来更普遍。

我想,回头看二十年前的那些情景,无论是意大利还是中国,在思维方式和生活习惯上各国传统的影响比现在要多。表面上这对跨文化交流是一种障碍,其实正好相反。实际上,我觉得凡是传统思维的继承,只要不等于是保守,的确会促进不同国家的人愿意了解别的文化和习俗。当然,一九九八年的中国与今天外国人已经不稀奇的中国也都是中国。不过,从我个人的经验来看,两者之间还存在着一些差异,就像一九九八年的意大利不同于今天的意大利一样。这恐怕也是任何个民族在生活模式都会发生变化的一个例子吧。

当然,也许我个人的回忆有点理想化了。任何人在回忆良好或特别重要的情景时都会把它们塑造得更美好、更动听、更积极。有可能。但是至少就我个人的体会而言,那种直接交流的模式对我了解中国实际上起了当时连我都无法预测的作用。

大概读者朋友会提问,为什么我在讲自己的“书法行走”时要从我第一次来中国开始呢?有两方面的原因。一方面是因为严格地讲让我第一次接触书法和石刻文化确实在一九九八年留学北京的六个月期间。另一方面是我当时接触中国习俗那种亲切的感觉的确铸成了我后来研究中国文化的一种心态。也就是说,后来我在从事中国文化的研究,有一点一直挂在心里:所针对的对象不是抽象的“理论”而是具体的“人生”。我相信,如果第一次在中国没有过那种经历的话,我后来也未必会决定选择研究这条路,至少在治学态度上一定会和现在很不一样。

我跟好多外国人确实没区别,都是对汉字很有兴趣。在一九九八年的北京很容易看到许多用毛笔字写的各种留言、标语和通告。对我影响非常深的是当时我住的电影学院校区门口有一道铁门,上面挂着一张用毛笔写的牌子,具体内容已经记不清了,但是我那时候觉得写得很有味道。或许这是因为当时我眼光太差了,如果现在再看的话很可能我会觉得不怎么样了。无论如何,当时接触到的任何灯箱、招牌以及印刷品上的字,在我看来都是非常新颖的形象。我记得当时隶书的招牌对我有相当的冲击力,这是因为从来没见过(我们在意大利用的课本字体只有宋体和楷体)。

一九九八年的中国物价对我们欧洲人来说不算太高(别说我们尚未改成欧元,当时我还抽烟,一包“都宝”才一块几毛钱)。结果我一不小心就会买好多东西,特别是书。其中一本对我来说非常重要的书是我刚到北京不久在海淀图书城买的《中国书法大字典》,对我完全不了解书法史的留学生来说等于是真的打开了眼界。同时,电影学院大门对面有一条叫小月河的小溪,小溪过道上经常有摆摊卖书的人。我在那里确实买了好多书,大部分都是历史和书法方面的旧书,版本也不怎么样,但是那时候在我看来很有价值。其中我最喜欢的是一本欧体字帖,其实连欧阳询是谁我也不知道。

在那六个月当中通过在校区内外认识的一些朋友我还接触到了几位学者和书法爱好者,其中对我影响最大的是田树生先生(一九三四——二〇一六)。他曾经在语文出版社工作过,九十年代初还在意大利教过书,对书法史也颇有研究。他经常提到辩证法与唐楷形体结构的关系,对我有不可估量的启发。

结果我在琉璃厂买了文房四宝以后还开始乱写几个字。现在看起来非常的天真,不过这真的是我开始写毛笔字的源头。

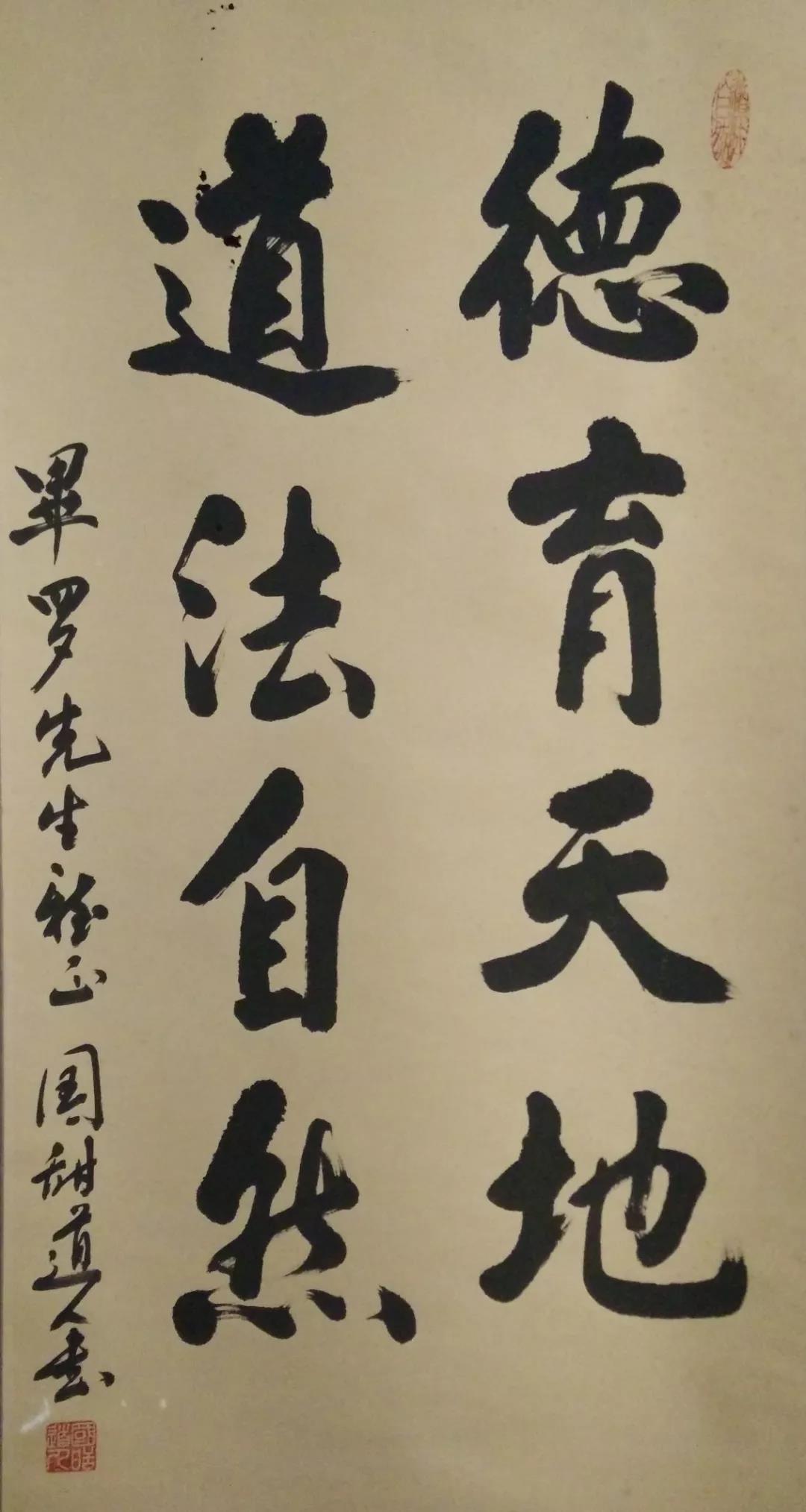

严格地讲,我第一次“书法行走”应算是一九九八年九月时一位中国朋友带我去看北京石刻艺术博物馆,离国家图书馆不远。我当时完全不了解眼前的东西是什么(只有二〇〇八年再去了一次我才懂得了这所博物馆藏品的重要性)。其后,一九九八年十一月,我记得很清楚过生日的那天是个星期天,北京虽然下了一场大雪,但是我已经决定要去白云观看一看。我进了白云观以后与一位道士就聊起来了,他便带我去了另一位道士的书房。那位法号叫国甜道人的道士听到当日是我生日,干脆挥毫给我写了一幅墨宝“德育天地,道法自然”,还有落款“毕罗先生雅正,国甜道人书”和两方印章,是一幅完整的书法作品。我那时候高兴得很,通过一个朋友在美术馆对面一家装裱店把墨宝裱表好了,一直到现在是我最珍惜的藏品之一。

德育天地,道法自然

一九九九年一月我就一个人旅游去了。我先在湖北呆了几天,然后去了西安。在西安第一次参观了碑林,也正好是碑林周围在修缮文化区的时候。我一进碑林马上感受到了中国历史的分量有多重。虽然我对那些石碑文物完全不了解,但是我真的能够体会到中国传统文化的一种兼有魅力的庄严。一九九九年二月我离开了北京,终于回到意大利继续上大学。虽然现在看来六个月的时间不算什么,但是对我来说,那段时间里在北京生活的经历不仅仅非常的丰富,而且对我后来的生涯有了一定的影响。

在意大利我还要面临如何跟中国朋友保持联系的问题。当时写信是最普通的联系方式,打电话还不是最方便,所以我也只好拿圆珠笔写信。现在回忆起来好像不可思议的事情,似乎完全是另一个时代了。今天电子邮箱、微信、QQ等媒介都让我们天天保持联系,连坐飞机时也可以跨洲沟通。可是在二十年前并不这样。我正在想,用手写信或许也对我练毛笔字有所帮助吧。

除了学习和写信以外,我还盼望尽快收到从北京寄来的包裹,因为包裹里放着在北京买的最好的书。五月分终于收到包裹了,那天我真的好兴奋。除了看《中国书法大字典》等字帖以外,我还认真阅读高明的《中国古文字学通论》中的几篇文章,对我提高汉语的阅读能力也起了一定的作用。

一九九九年秋天我策划如何写毕业论文,结果选题是《正书之源流》。为了准备写毕业论文我还申请了国家奖学金,打算在中国进修一年时间。那时候我在意大利已经认识了我的书法老师——王承雄先生(一九五九年生于上海)。他建议我去中国美术学院留学,所以拿到了奖学金以后我就决定去杭州。最终,二〇〇〇年八月底又从罗马飞到北京,随后南下来到杭州。

我真正接触书法文化其实就是从这时候开始的,我们等下一回再说。