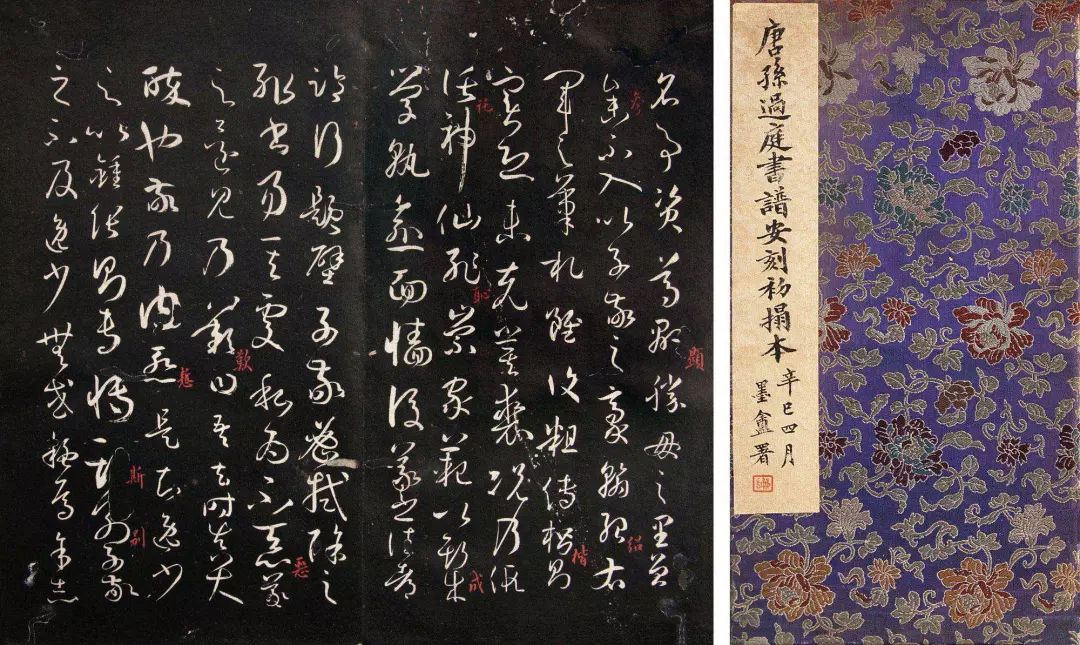

米闹 | 书法基本功是否扎实只是一种表面现象

2019-09-20 09:36:02 来源:网络 点击:

我一直认为对书法的理解是很肤浅的。没有上过美术院校接受正规科班训练,没有读过高深的理论著作以致对很多的基本问题至今也是一知半解,更多的只是凭借对书法范本临习的印象,加之对一些当今书家创作模式的似是而非的借鉴,力求能写出自己的一些想法,表达自己心里头的某种情绪,甚至妄图去探求属于自己的一种书法语言,用自己的语言和别人沟通,去感动自己,去取悦别人。

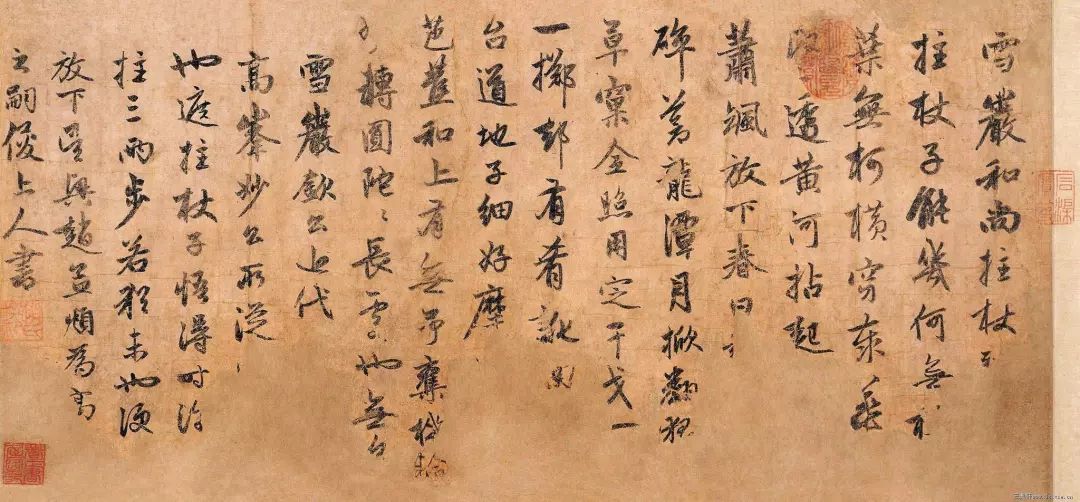

我从一开始写行书到第一次参加全国展览其实经历的时间并不太久,俨然是新手上路,凭感觉一路写来,无知无畏,其实那时侯基本功根本不过关,但自认为在气息上能把握一些,追求一种静、一种雅,以及一些很小的技巧。事实上至今我都认为在书法创作当中,技巧是非常非常重要的。我们看古代的名帖,无论二王还是米芾,之所以达到什么龙跳天门、风樯阵马等等境界,无非还是以扎实的用笔技巧作为基础的。

有些人往往轻视技巧,认为技巧是容易学的、是雕虫小技,而我恰恰觉得学书法最难的就是技巧这一关,如果能够达到技法娴熟、笔法精熟,那么技进于道应该是不成问题的。行书的技巧需要在行笔较快的运动过程中完成,相对于篆隶其难度又有所增加,在运动中求平衡,在平衡的前提下追求险绝,这其实就是一种辩证法。

能写出名帖中线条的质感其实是不容易的,它也需要细心观察认真体会,察之尚精拟之贵似, 力度不够不行,但纯粹用力也不行;它需要的是一种巧劲儿,在轻提暗转中完成笔锋的翻绞,在疾涩徐迟中求得动静相宜的节奏变化,笔与纸在空间中的角度关系肯定要有变化,而笔锋的形状对形成点画的形态也很关键。

所以我感觉无论是创作一件作品还是写某一个字,笔锋入纸那一瞬间非常重要,如果笔锋调整得合适,包括翘得程度、含墨量、含水量、以及与纸的和谐搭配,第一笔顺,则一顺百顺;反之,如果第一笔在笔与纸相接触的一刹那就偏了,或者是过于正了,总之失度了,那么对下面的用笔过程会影响很大,甚至影响整篇作品的行笔和转换。

所以古人说的“侧锋入纸”其实是非常贴切的,侧锋入纸有利于下面行笔的提按顿挫,在一个字当中当然不可能笔笔侧锋,但入纸时确实不适宜纯用中锋,就像我们过一扇小窄门,侧着身子过去比正着个厚脸过去有更大的回旋余地一样。当然我指的是行书或者是行草书,篆隶我不懂,不在其列。

再说气息。气息需要在点画到位的前提下去讲究。那是不是基本功不扎实就没有气息了呢?也不是,用笔稚嫩,则稚气满纸,也很可爱;用笔劲健,则神完气足,进退裕如;即便是哆哆嗦嗦,也依然会老气横秋,别有一种迟暮的美感。但气息并不是从笔下流出来的,而是自心灵深处汩汩而出。

技巧的完备与否和基本功的是否扎实只是一种表面现象,从根本上影响不了气息的品位高下。“字如其人”说的也正是字的气息方面。诗人冯杰曾经说过,写字说到底,无论是写技巧写品格写修养,最终还是写文化,乃至于写人的魅力的。字和一个人的谈吐、一个人的文章一样,终归由这个人的自身魅力所决定。

我们难以想象,从一个不学无术品味低俗的人的笔下会写出格高调古气息优雅的字来,我们同样也相信一个对书法有精深了解、学问修养都臻上乘的人自然也会出手不俗,如缕缕春风。我并不是在故弄玄虚,但这些虚的东西确实也很重要,我们还真的需要一点“务虚”精神。

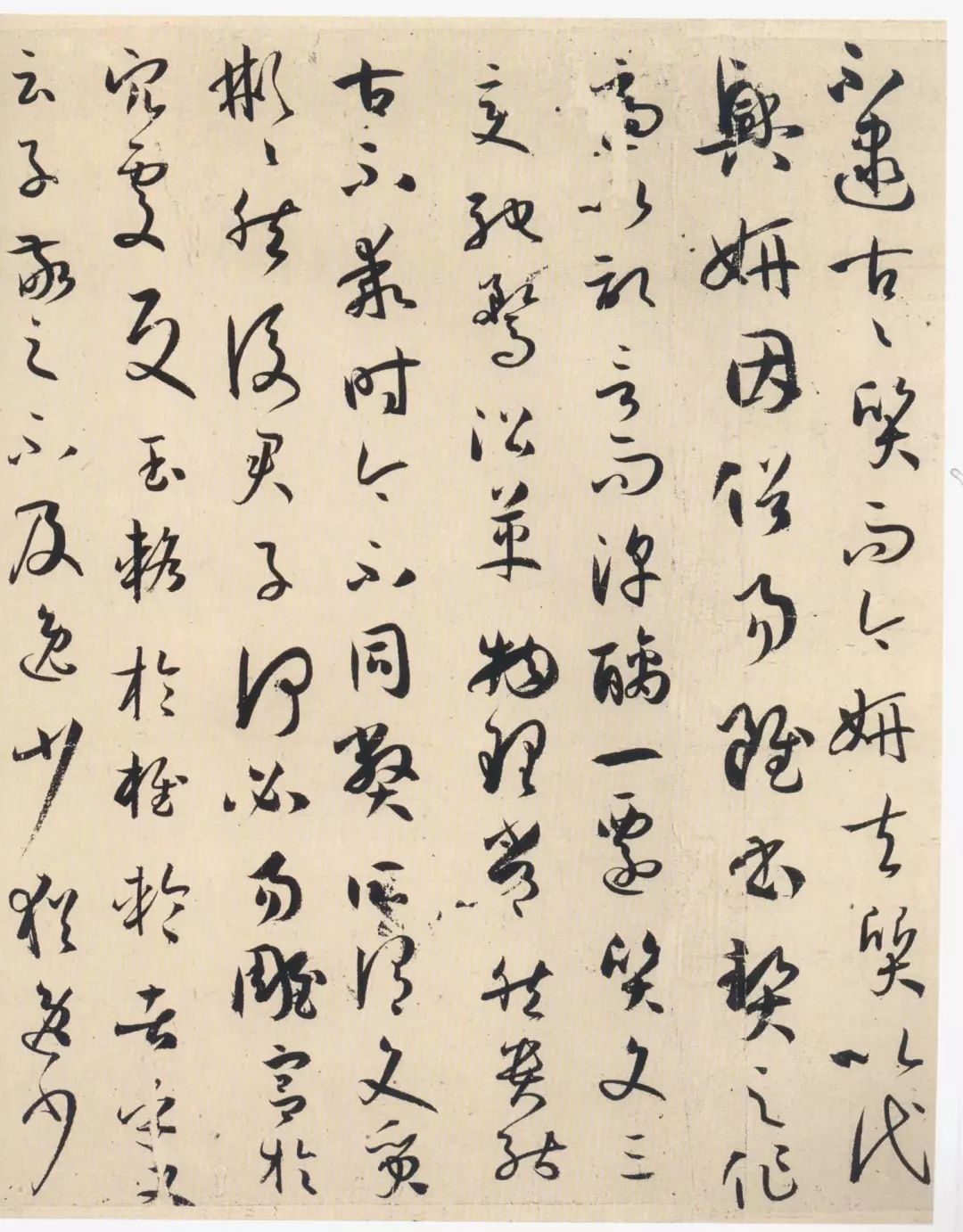

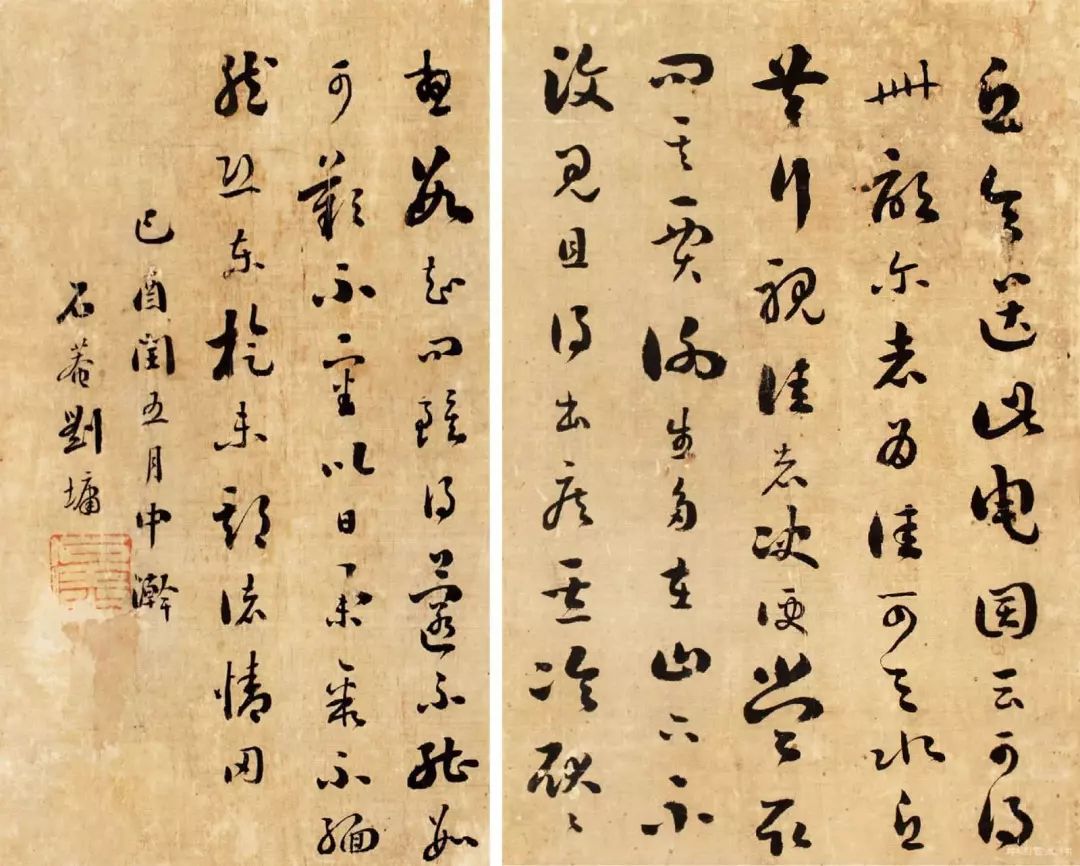

从另一方面说,注重修养与加强书法本身的训练和学习并不矛盾,我们需要的是内外兼修。书法本身就有数不清的奥妙等待我们去破解,有道不完的美景需要我们去领略。就我自己的行书而言,应该是取法相对单一一些,涉猎面不是很宽。都认为是写米起家,但米芾的某些名帖至今闻所未闻;也曾心仪二王,但心摹手追的无非《圣教序》《十七帖》以及最常见那几片手札,确实不像有的作者那样通临百家。

但对那些经典名帖浸淫日久,自然也会感触良多。我认为书法的线条和结体是无法分开单独去说的,也从来不认为书法是纯粹线条的艺术。书法的美在于线条,就像一个女人的美在于肌肤,但离开了形体和五官的组合,肌肤也将是苍白的、无以依附的。书法的线条、严格说应该是点画,和结字属于是天然的相辅相成,须臾不可分离,你中有我,我中有你,共同构成书法艺术瑰丽无比的气息和意象。

然而,具体到学习的时候,也仍然可以有所侧重。记得我刚学字的时候,特别是临习行书总感觉字型上能够相似,而笔力明显不足,线条没有弹性,于是便有意识的加强点画线条的锤炼,力求强其筋骨;后来倒是见效了,自我感觉笔下的线条比以前扎实了、也丰满了,但字型反而有些走调、有点把握不住。

多年之后有年轻作者问我这样的问题,我说这是一种正常的现象,因为当时你的注意力全集中到了点画上,顾及不了全面,也说明了笔法和字法是相互牵扯无法分割的,随着技巧的不断成熟这种情况自然会逐渐改变。

字的气息还同样来自字的姿态,就像一个人的动作和表情一样,古人的笔下,有些表面看来似乎不露声色,其实却是气象万千。比如《圣教序》,看起来温文尔雅悠然闲适,但字里行间蕴涵奥妙无穷。王羲之很善于用对比,字的开合收放处理得恰到好处。欣赏王羲之的行草作品,真有一种“谁持彩练当空舞”的感觉,甩开时漫天飞舞连绵不绝,兴尽时回手一收又嘎然而止了无痕迹,给人一种强烈的节奏感。

字的姿势的千变万化也同样是用对比来完成。有的内外结构的字,外实而内虚,外静而内动,稳健中见动感;有的上下结构的字,上放而下收,上扬而下抑,险峻中见平衡;左右结构的字,有的如冰上双人舞,偎依聚散顾盼生情,有的则错落有致,如擦肩而过,处理方法非常丰富,使字的形象活灵活现神态盎然。我们如果能够认真学习这些方法或者说技巧,并且运用到自己的作品,我们的字也就不会呆板生硬了无趣味了。

同样的米芾,同样的王羲之,尽管细心揣摩,然而到了自己的笔下,自然会呈现着自己的特色,流露着自我的神情,因为人毕竟不是机器,即便是忠实的转述,也依然离不开自己审美观点的潜移默化。我们在临帖的时候尚且会根据自己的喜好挑肥拣瘦,更何况创作时的发挥呢?

心手的互动,形成一种惯式;按照想法的重复,会促成一种风格或者说具有自身特点的语言。这种语言必须和古帖遥相呼应,遗貌取神也好,貌合神离也罢,总是若即若离,有着千丝万缕的联系。无论是用笔结字还是章法布局,都是根据主客观的内在影响逐渐演化成范式,形成自身难以掩饰的方法和习惯,从而打上自己特有的烙印。

不同的书体,有着不同的审美情趣,即便是同一作者所为,也依然需要使用不同的方法去处理。就像一个人的性格可以有多面一样,同一位作者的笔下同样可以呈现不同种类的书体和面目繁多的风格情趣。但我们似乎要认清一个体系问题。

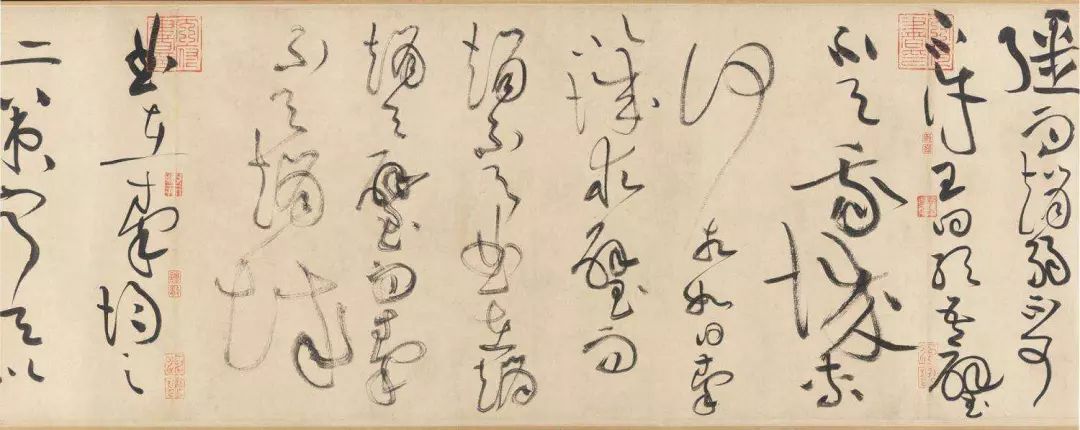

比如传统意义上的楷行草就属于是一个系统的,笔法和字法只是疾徐收纵之别,并无太大的差异。而对于比如章草,肯定就不能用写二王那种经典笔法去驾驭,章草特有的古拙、深奥、幽远、简约的意趣决定了其用笔方法必须与它的气息意象相一致;所以我写章草,点画线条几乎是用笔锋之侧“蹭”出来的,字的姿势,点画之间的衔接也同样遵循宁简勿繁的原则,多用断笔。在写魏碑的时候,则主要追求点画形状的“碑感”,而结字力求灵动活泼、中宫紧收,但在某些细节上往往加进了许多行草书的简约用笔,用行草书的空灵去润色魏碑的霸气。

对于我来说,无论是写行书,还是章草或是魏碑,其实临的帖都不多,只是力图将其味道把握得尽可能准确,因为取法的范围较小,所以显得相对容易。那几种书体由于笔法字法上的截然不类,意趣毫不相干,给人一种各自为政的感觉,所以在书写不同的作品时需要及时做好角色转换,以使得每一种风格趣味都能自圆其说,而不出现互相串门的情况。

我其实挺仰慕那些卓有成就的大家,在他们的笔下一切内在的东西都是相通的,尽管形式多样书体各异,但其蕴涵的大的审美气息却能一脉贯通,随意点染都能显现自己独有的风神。

我想,那一定是书家的内外修养达到了某种较高境界后的自然结果;至于自己目前行书章草魏碑等“不相往来”的格局,也希望随着技法的日益磨砺、功力的不断积累,乃至于其他修养的逐步加强而会有所改观。所以更高层次的书法语言,已经不再是笔法字法的特点,也不是章法墨法的习惯,而是充盈在其中、无处不在的神采和气息。这些,才是需要我们用毕生精力去追求的。