曾翔一笑,何必管他?

2019-08-22 13:35:13 来源:雅昌 点击:

提起曾翔,吃酒,打牌,挥毫,他的日常三大件,一个也不能少。

他喜欢调侃别人,也不忘捎带自己。每逢曾翔的出现,总会让场子热起来,大喊大叫,说说笑笑,想哭就哭,想唠就唠,正好应了曾翔的一句口头禅“高兴万岁”。

曾翔

有时曾翔创作完一幅作品,兴奋不已,常常高呼:“出事啦,出大事啦”。其实“啥事没有”,就是用这几声叨念,吐出心中所感,也成为他在书写时一种借力的手段,营造出一种属于曾翔的“场”。

早年,曾翔当过兵,毕业于解放军军事学院,有缘得到诸家名师指点进入书法圈,一边打基础,一边摸索新路。他为人仗义豪爽,南来北往的书坛画友都愿意与这位老兄谈艺论道,说的激情满怀,也一针见血。

他曾为“流行书风”“流行印风”摇旗呐喊,在经典书法与民间书法中反复游走,各有取舍。面对“吼书”“丑书”带来的流言蜚语,曾翔一笑,何必管他?我,自有我在。

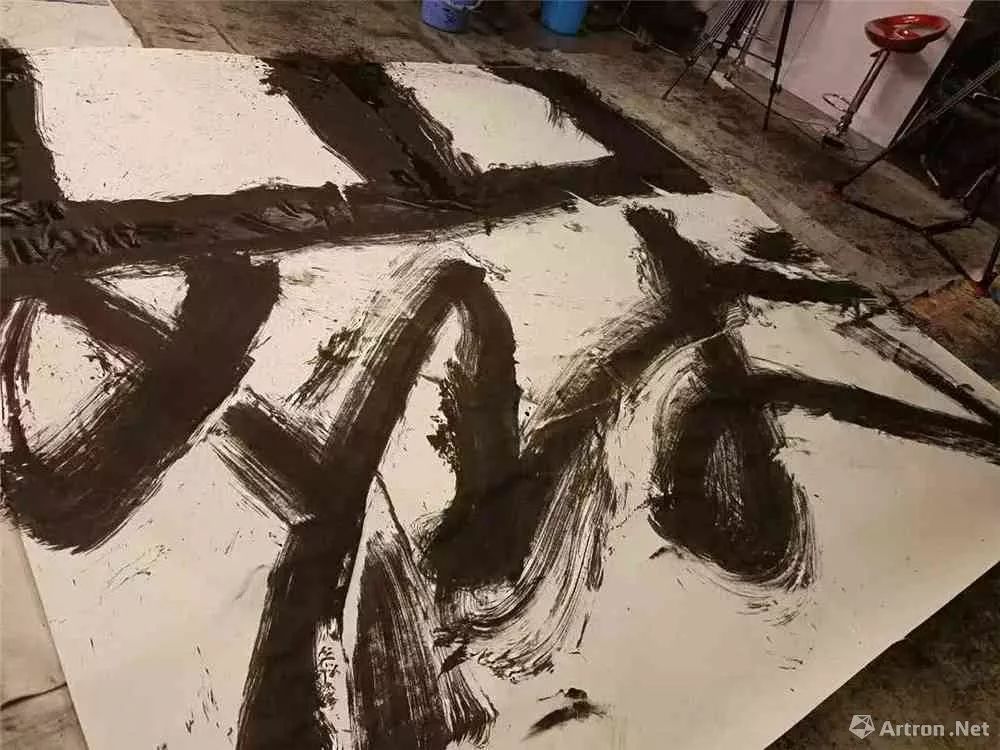

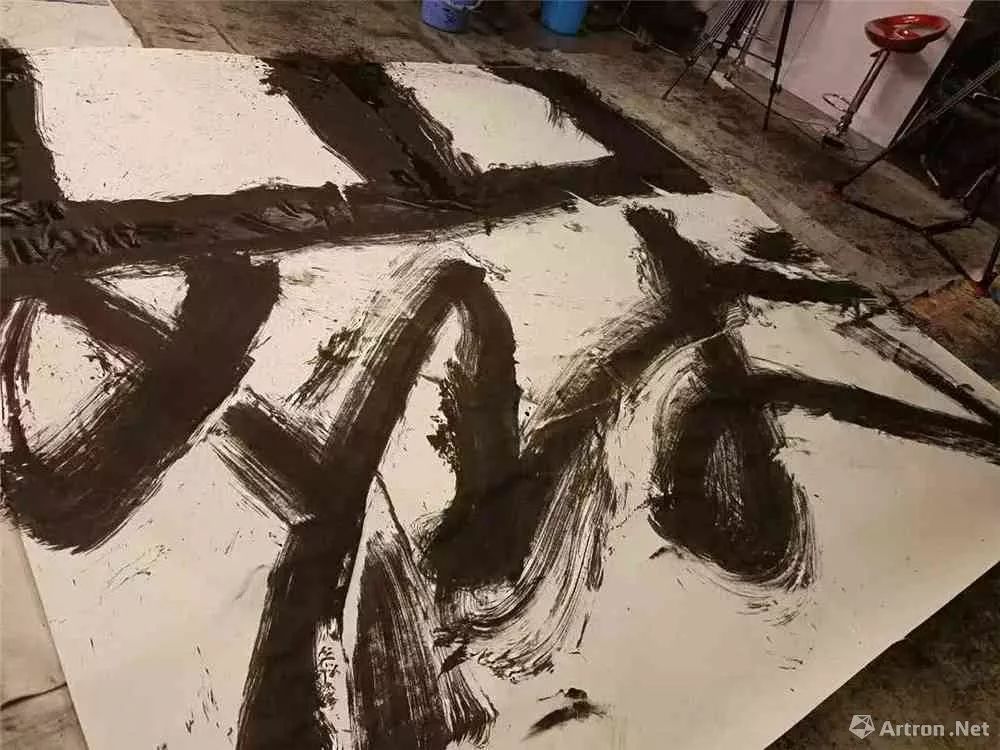

曾翔《墖》之三

胡抗美说:“曾翔的书法思维比较奇特,总想把不可能的事情变成现实。他有自己的造型观,有自己的审美情趣和对汉字本源的认识。对他的争议集中在传统与非传统的理解上,而曾翔的态度是鲜明的,不仅要继承,还要尊重传统。”所以,曾翔是“他本楚狂人”。曾翔与“狂”有缘,他是二王中人,更在二王传统中“兴狂”。

曾翔的情商和智商构成了他的个性,他的生活与创作一样,状态癫狂,结果自然。

因为曾翔,今日之书坛不寂寞。

“吼书”是制造自我的一种“场”

2015年的平常一天,一个标题为“吼书”的小视频让曾翔成为了“网红”,只见他笔墨挥毫,连吼带叫,一边喊一边写大字,字似乎也面貌全非……如此夸张的“表演式”书法而非大众所理解的正统书法创作,一时间把曾翔推上了舆论的风口。

“吼书”现场

“吼书”火了,很多人说他是传统书法的“离经叛道”,是江湖不正之风,给他扣上了“丑书”的帽子。书法圈内也是褒贬不一,有人说他“玩的过火”,有的人赞他是真性情,结字造型匠心独运,是对传统书法的突破……

“吼书”现场

作为当事人的曾翔很淡定,既没有回击骂声,也没有感谢支持。这条当天写大字而被朋友拍摄下来的视频,实际上就是曾翔平时的创作状态。

面对各种流言蜚语,曾翔并没有停止,继续我行我素。2016年5月27日晚上,“墨池直播汇”张俊东给大众来了一场正式的曾翔“吼书”直播。

在现场,地上铺就了3米见方的宣纸,两个年轻人正锯掉一只旧式拖把的长手柄,将其改制成“笔”,一只水桶盛满浓墨。曾翔从学生手中接过蘸满墨汁的“大笔”,伴随着“啊呀”的吼叫声奋力向宣纸来了重重一击,左冲右突,一会站立、一会蹲坐,曾翔双手握笔,在纸面上推拉、绞转,写到“岳”字的最后一笔时直接趴跪在地,大笔顿首,最后那声吼直击人心。

吼书“岳”字

写完后的曾翔喘着粗气,再次审视自己完成的这件巨作。砸开的墨点,撕裂的纸,偶然的留白。他在现场大声的说:“我就是要把此时此刻的状态留下来,把瞬间表现出来!”

怀素曾经“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的状态,在如今曾翔的身上“再现”。在他看来,自己并非以表演式“为吼而吼”,吼一方面是发力的口号,一方面,也是自己进入书法状态的本能反应,是在创作过程中的一种宣泄,“它能帮助我排除外界的干扰,建立一个自己的封闭空间。”

吼书“放”字

巧合的是,就在直播的前一天,曾翔收到了沃兴华的来信,主题就是提醒这位老友“抓紧时间写大字”。在现场,张俊东为大家诵读了这封饱含深情的信件。“写大字没有经济效益,但时代文化需要,应当有这样的代表书家。日本出了井上有一,而中国没有。你一定要抓紧时间。六十岁一过体力急剧衰减,留给你大字创作的时间也就是这几年。不会超过五年,应该珍惜”。听完,曾翔默默的红了眼眶。

在网络的渲染下,很少人知道或是懂得,作为专业书法创作者的曾翔对于书法的痴迷和持久的探索。

等到毛笔派上用场

当年当兵走的时候,父母问需要带什么,曾翔环顾了一圈,就带了毛笔。

“我们家人祖祖辈辈都是农民,一村几十户人家都不识字。亲戚夸我父亲识字时,他会自嘲说‘南瓜大的字认识一箩筐’。在农村,会写字就有饭吃。我们哥仨春节出去跟乡亲们写春联,人家会留你吃饭,有被尊重的感觉。我带毛笔,就是想着到部队能派上用场。”

曾翔临帖教学

曾翔是机要通讯兵,24小时值班,干一天休整一天。1976年,黑白电视刚开始流行,一到休息时间,战友们都跑去抢电视看,曾翔就待在宿舍里练字。文革后资料太匮乏,就照着一本《灵飞经》曾翔写了四年,封皮都快翻烂了。没有桌子,就坐马扎在床板上写,墨汁还不能臭到战友。领导看曾翔喜欢写字,就让他负责黑板报。

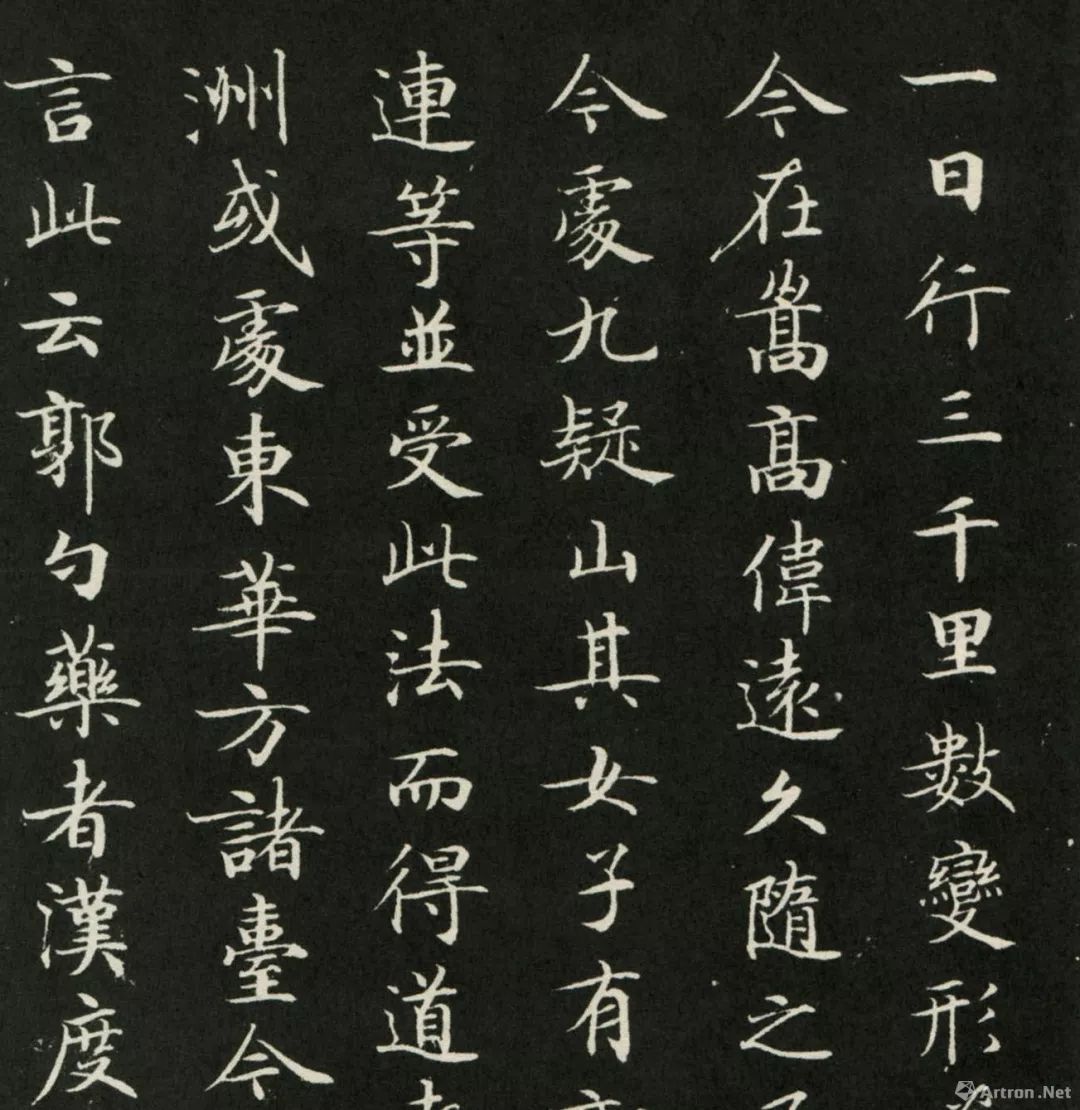

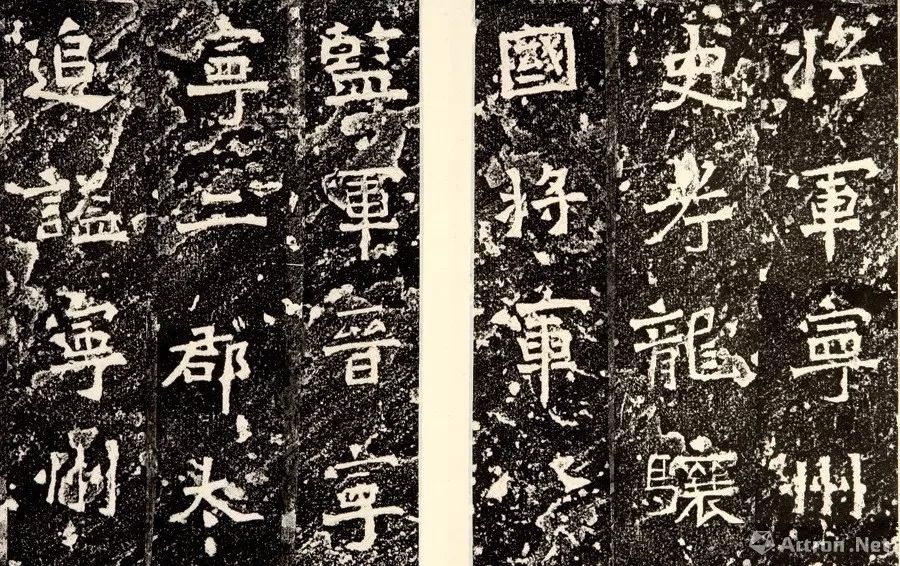

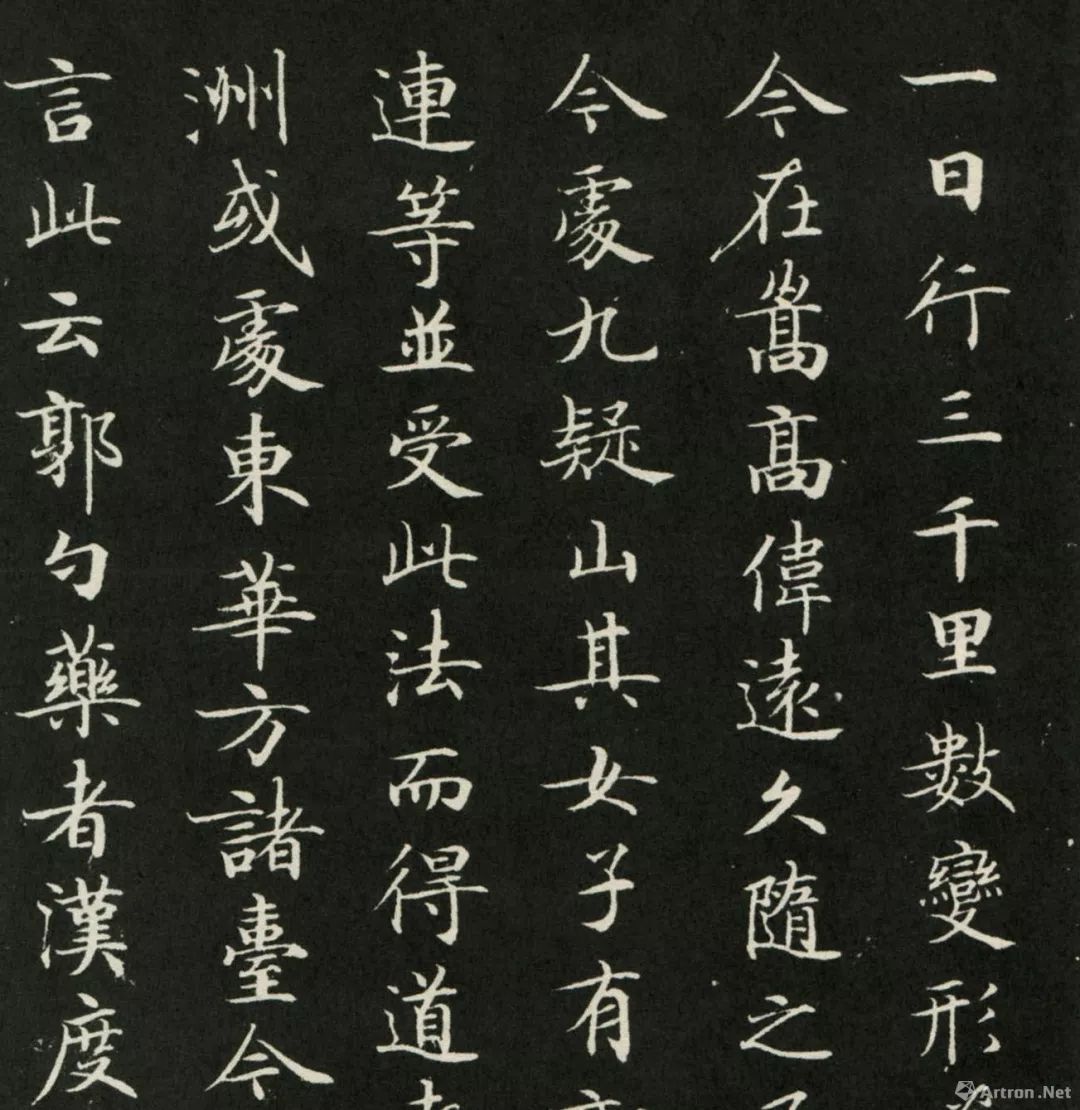

唐钟绍京《灵飞经》(渤海本)

80年代,曾翔在《北京晚报》看到了书法培训班招生的广告,才真正有了想法。

“当时书法培训班很多,我选的老师是王任。选他的原因,在于我的一点小聪明。当时好几个老师开班,谁教得好?我就去偷听,战友也报班,管得不严的就去听一下,或者直接问问怎么教的。我想:17块三个月,只讲一个书体不够本,四个体听下来,一年工资没有了。一打听,王任老师正讲楷书结构规律,学一样就值了。”

那时,曾翔22岁,从18岁出来当兵,这支毛笔才真的是派上用场了。

跟王任一学就是四年,先写多宝塔碑,后来写郑文公。“我觉得,颜体像川菜,写不坏人。欧体太严谨,进去了就出不来。人的第一口吃什么很重要,决定了以后会被引导到哪里去。”所以,曾翔选择从各家“玩书”。

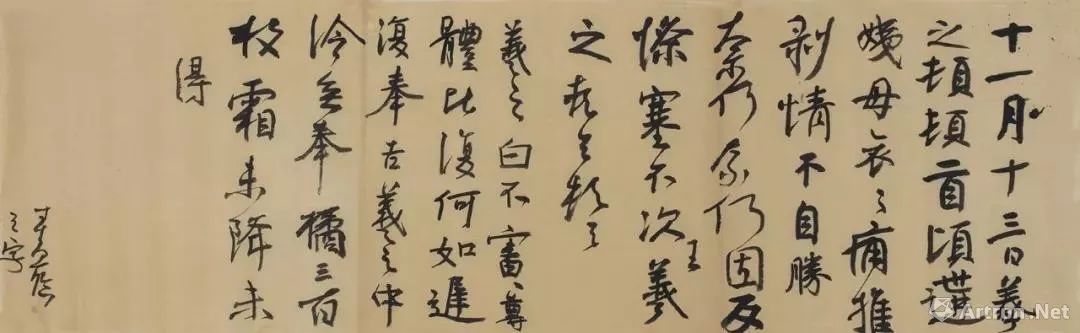

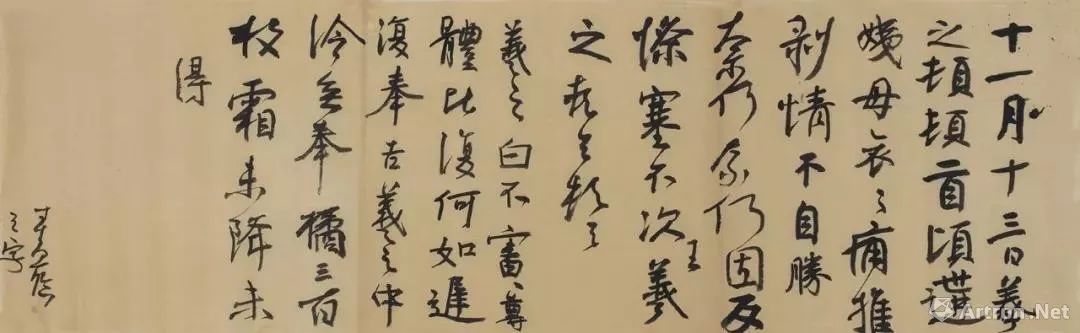

临王羲之《 姨母帖、何如帖、奉橘帖》

“谁好我就学谁。”除了日常临碑帖,曾翔又跟着刘炳森、沈鹏、王镛这几位先生学习,凭着自己的“小聪明”,学什么像什么。沈鹏先生也对他这天赋性的本领感到吃惊,叮嘱他在书法史里多看、多学。对曾翔来说,学像不是最终的导向。“不能够按照老路走出去,你要走一个陌生的路,就是要跟原来的字帖似是而非,‘似与不似之间’是最好的学习方式。”

曾翔先碑后帖,从“二爨”中,训练自己点画表现,一般人临“二爨”学不好会形成乖戾的习气,而少有做到与其他线型的相融,曾翔在临摹之中,取了造型的厚实感和塑变度,同时加入了几分帖的灵动。石开对他称赞:“曾翔是我见到反爨嫁接帖字,而能和谐的难得个案。”

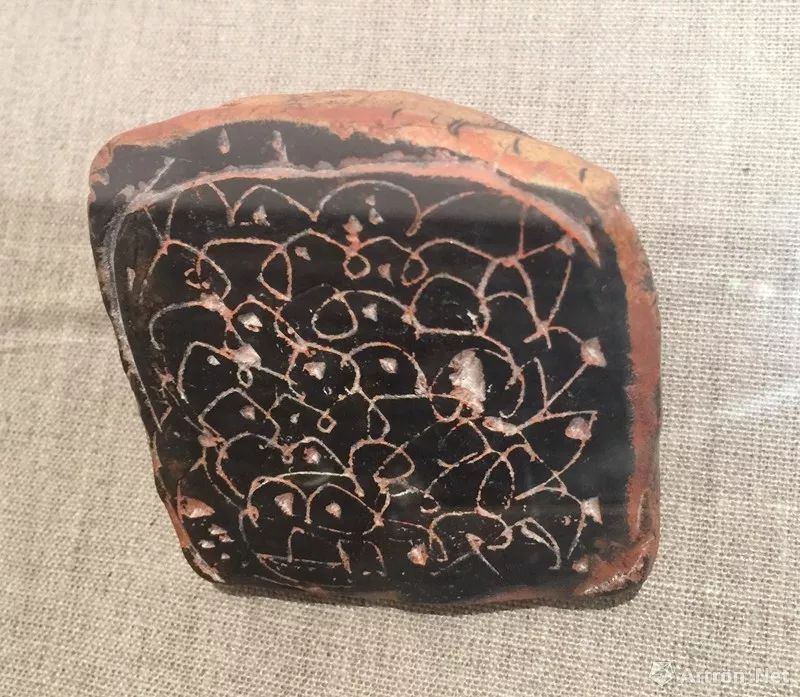

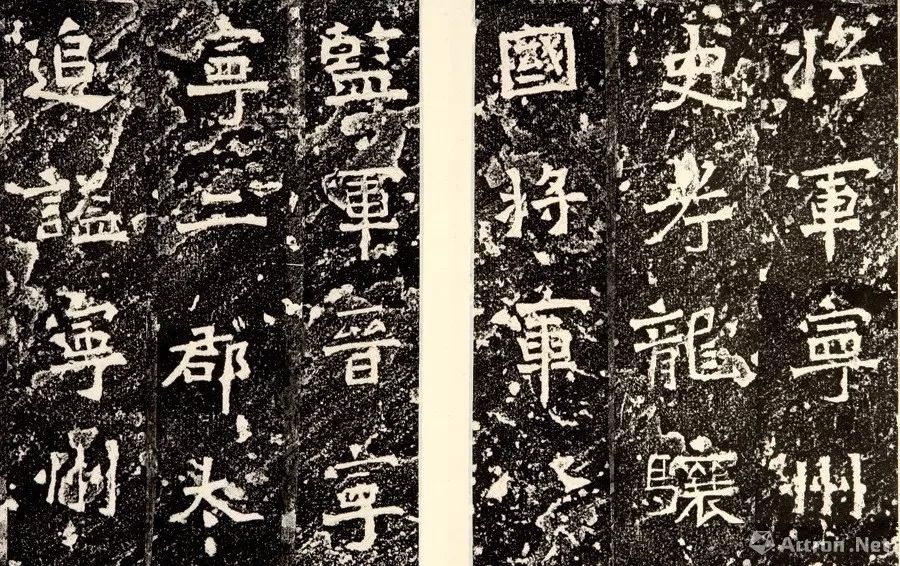

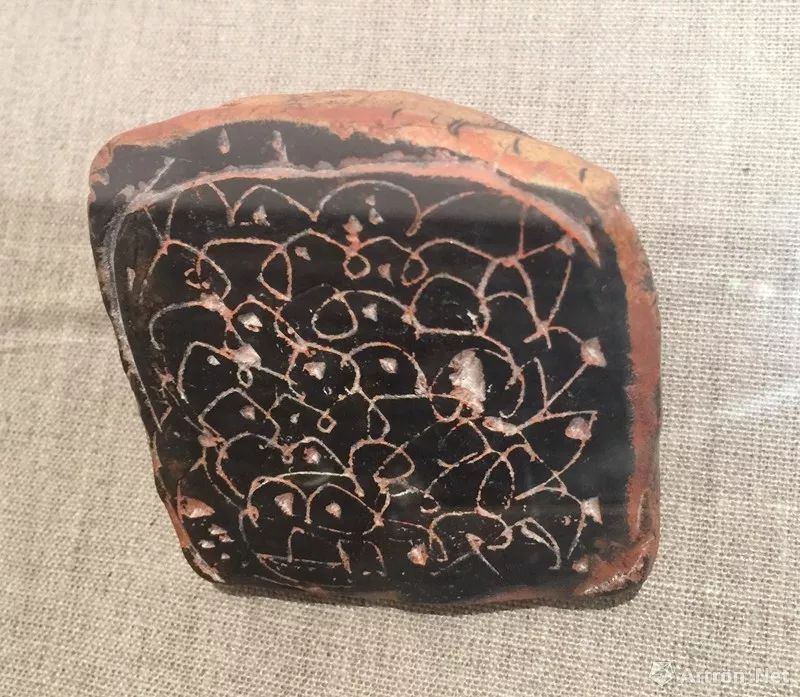

故宫藏《爨龙颜碑》拓本

因此,对于传统书法经典,曾翔学习的目的性很强,如果不能落实到创作上,那就是无效的。他一边追求砖瓦铭、秦汉碑文、简牍等远古文字的质朴,再从二王的帖系书法寻找线条的变化。曾经一段时间曾翔学杨维桢的行草、金农的漆书,喜欢上了线条的片、尖、翘,但后来他发现这不是自己要的,就立即停止,转而把笔锋变得含蓄圆融,把外在的东西隐藏起来。

从“流行书风”到“丑书”

多家、多门类的书体渗透,让曾翔的书法面貌也“千奇百怪”,他努力避免创作中的惯性,一直在多种风格之间游移。为了摆脱汉字既定造型的束缚,他还采取了一系列反常规的书写方式,尝试倒书、反书,写大字,探索现代书法的空间构成。在他兴致勃勃的与同道中人开启书坛新风之时,又被卷入“丑书”抨击的浪潮。

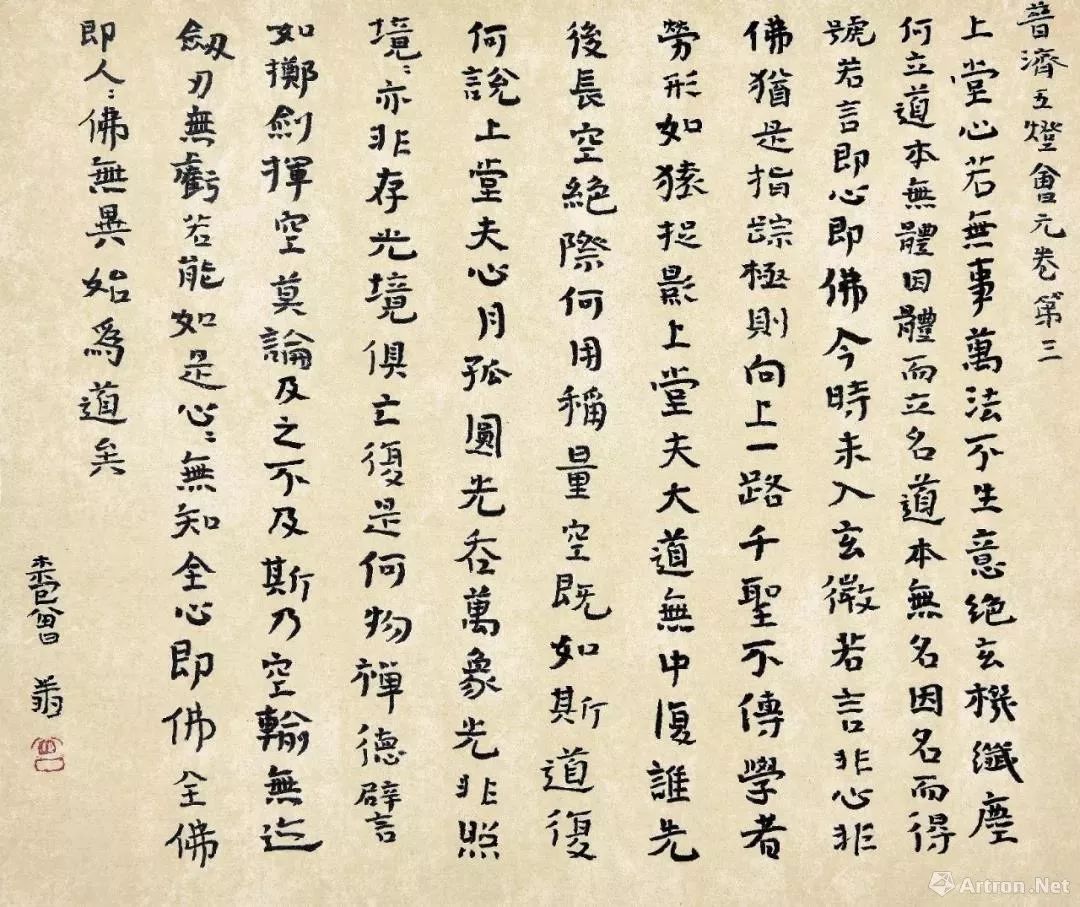

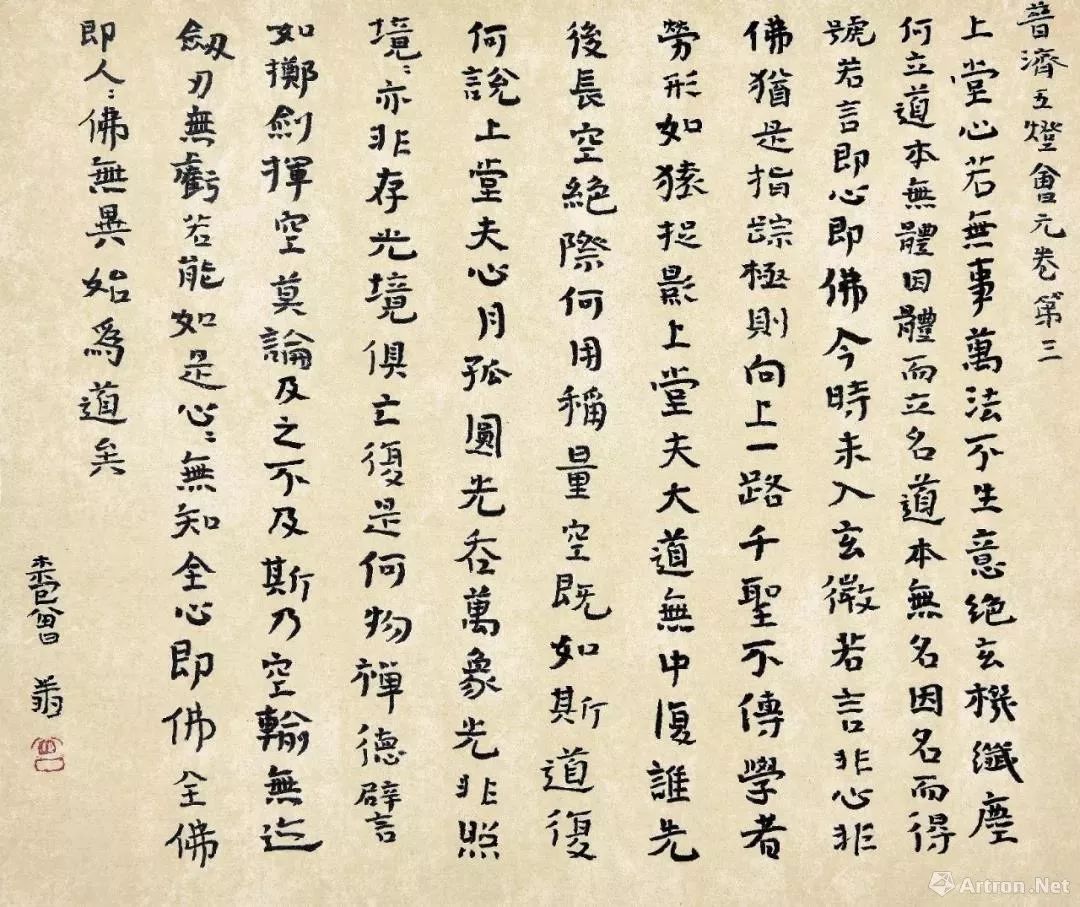

普济《五灯会元》卷第三 宣纸 2018年

80年代,随着书协两个重要的“国字号”展览——中青展和全国展的举行,带动了一场书法“突围”,大家纷纷尝试开辟新的书法路线。一时间,传统派、现代派、新古典主义、学院派,以及因展览导向而形成的章草风、二王风、制作风、书谱风、小行草等顺势涌现。从书写实践到理论探究,你方唱罢我登场。

在曾翔看来,曾经那段时间,这些官方展览以及评委的喜好选拔,的确引领了一个时代的书法发展,但另一个方面,不少人很容易因为趋势形成跟风,造成千人一面的结果。

2005年,今日美术馆第三届流行书风·流行印风大展

在2000年初期,以王镛、石开、沃兴华、何应辉、曾翔等人为代表,开辟了“流行书风”的阵地。以"植根传统、立足当代、张扬个性、引领时风"为办展宗旨,举办了四届“流行书风 流行印风”大展。选取了一批既有传统把握,又有艺术个性的青年艺术家,驳斥了一些“老前辈”对青年作者“缺乏功力,没有传统”的批评。

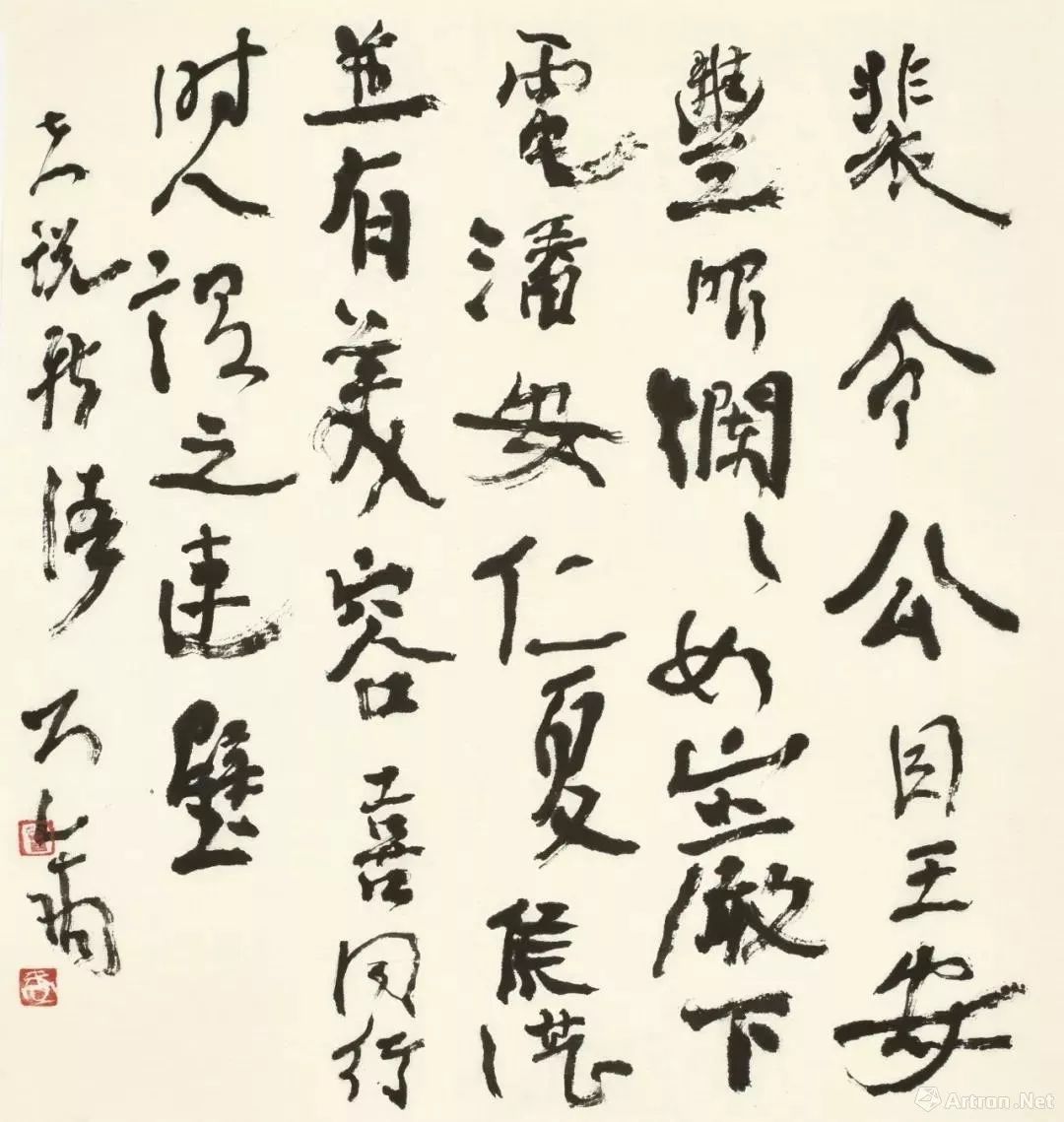

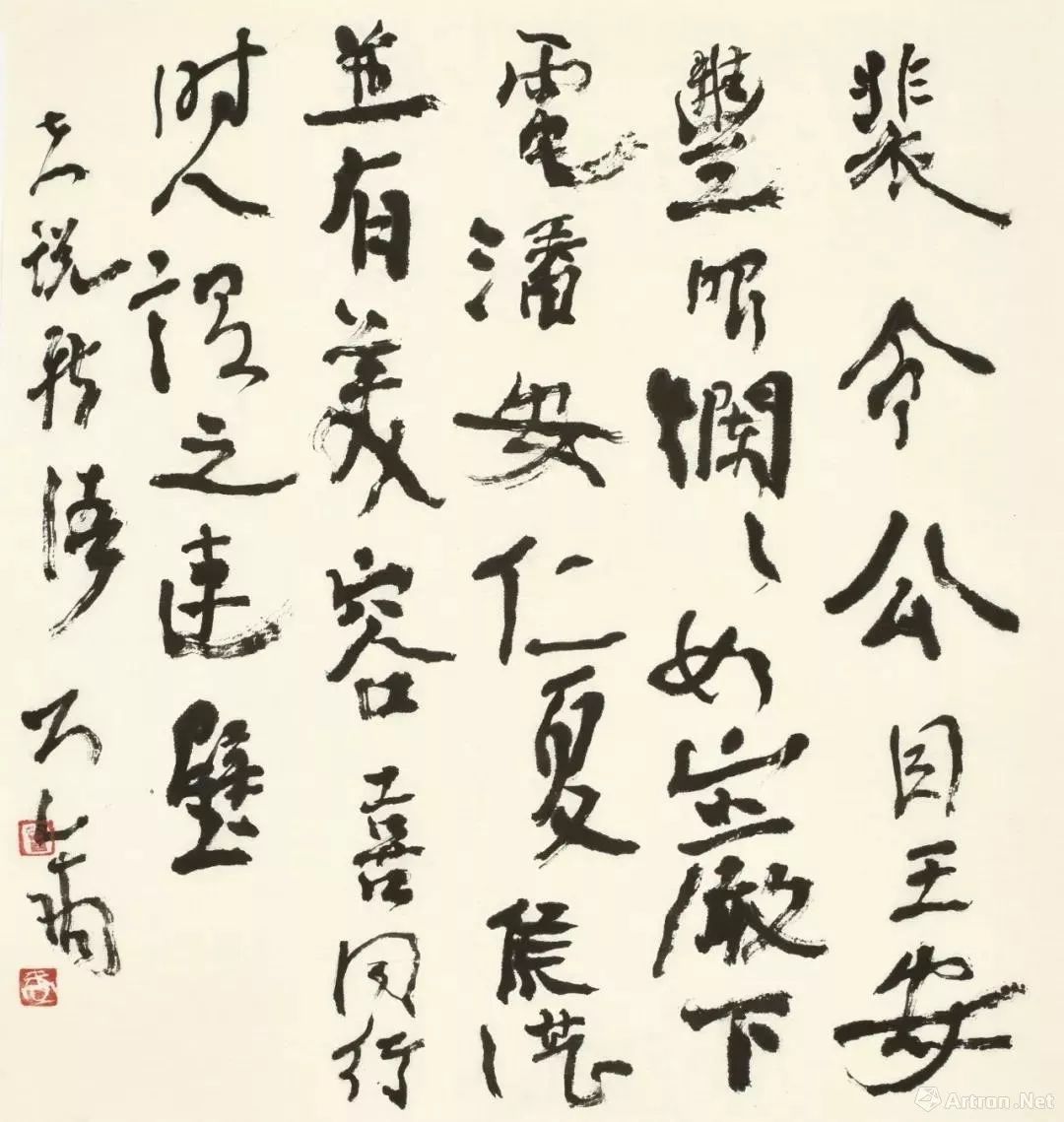

曾翔 隶书横幅 世说新语句 2019年

“王镛先生所说的这四句宗旨,植根于传统,传统很重要,但不是继承传统;立足当代,就是要有时代性,站在当代审美的平台上,关注传统与当代审美的对接;张扬个性,就是一个人要有自己的艺术面貌,看着是传统的,又有新意,是你个人的独创。引领时风,则是流行书风当时的志向与表态,表达了我们这些人为艺术不怕怎样的想法。”直到现在,曾翔仍把这四句话当作自己的学术主张和创作的指导思想。

于此同时,在书坛各派系的倾扎下,“流形书风”从亮相,批判声就没有停下,批判的对象不仅仅包括曾翔一行真正的“创始成员”,还乘机混入了一批“跟风者”。

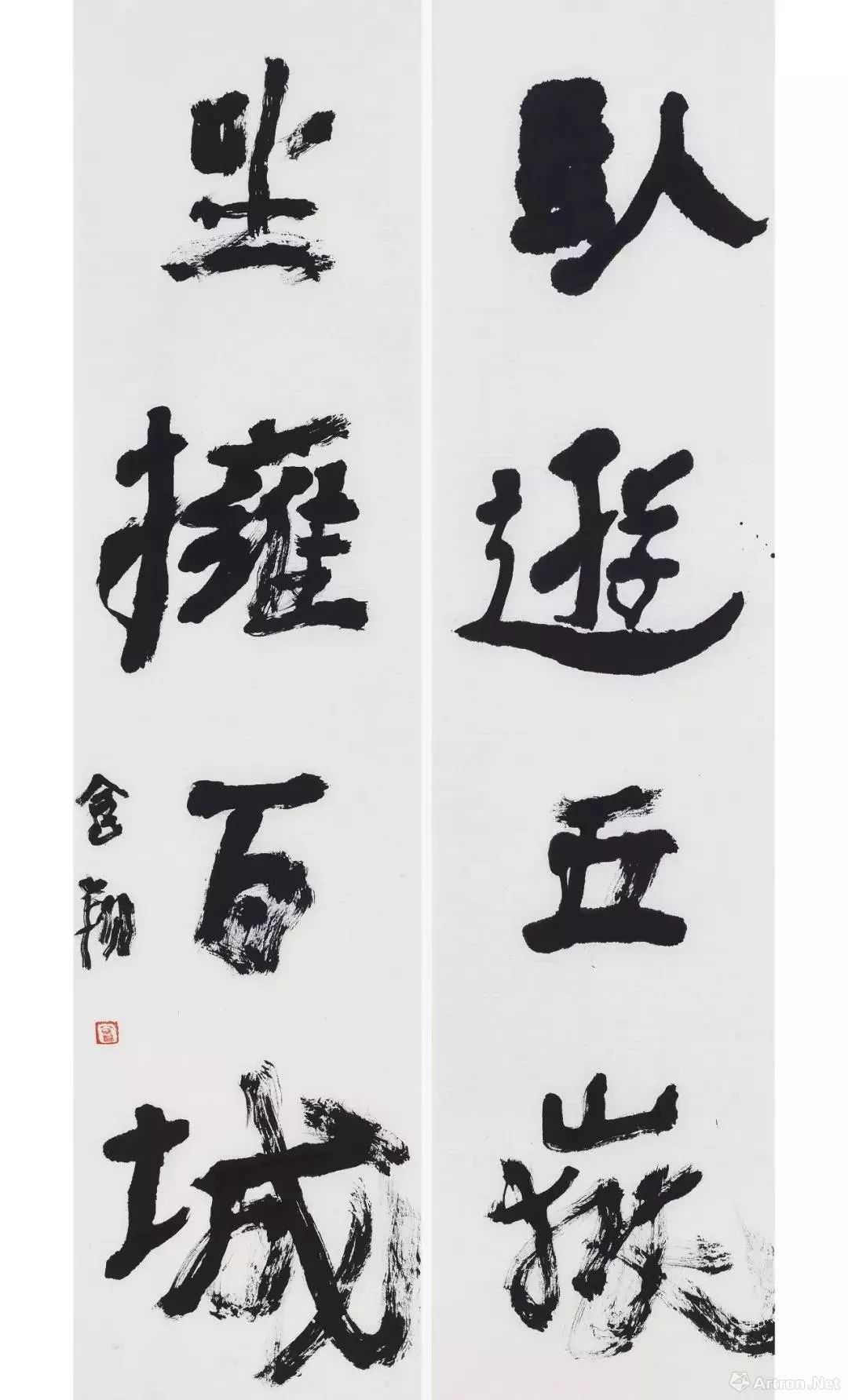

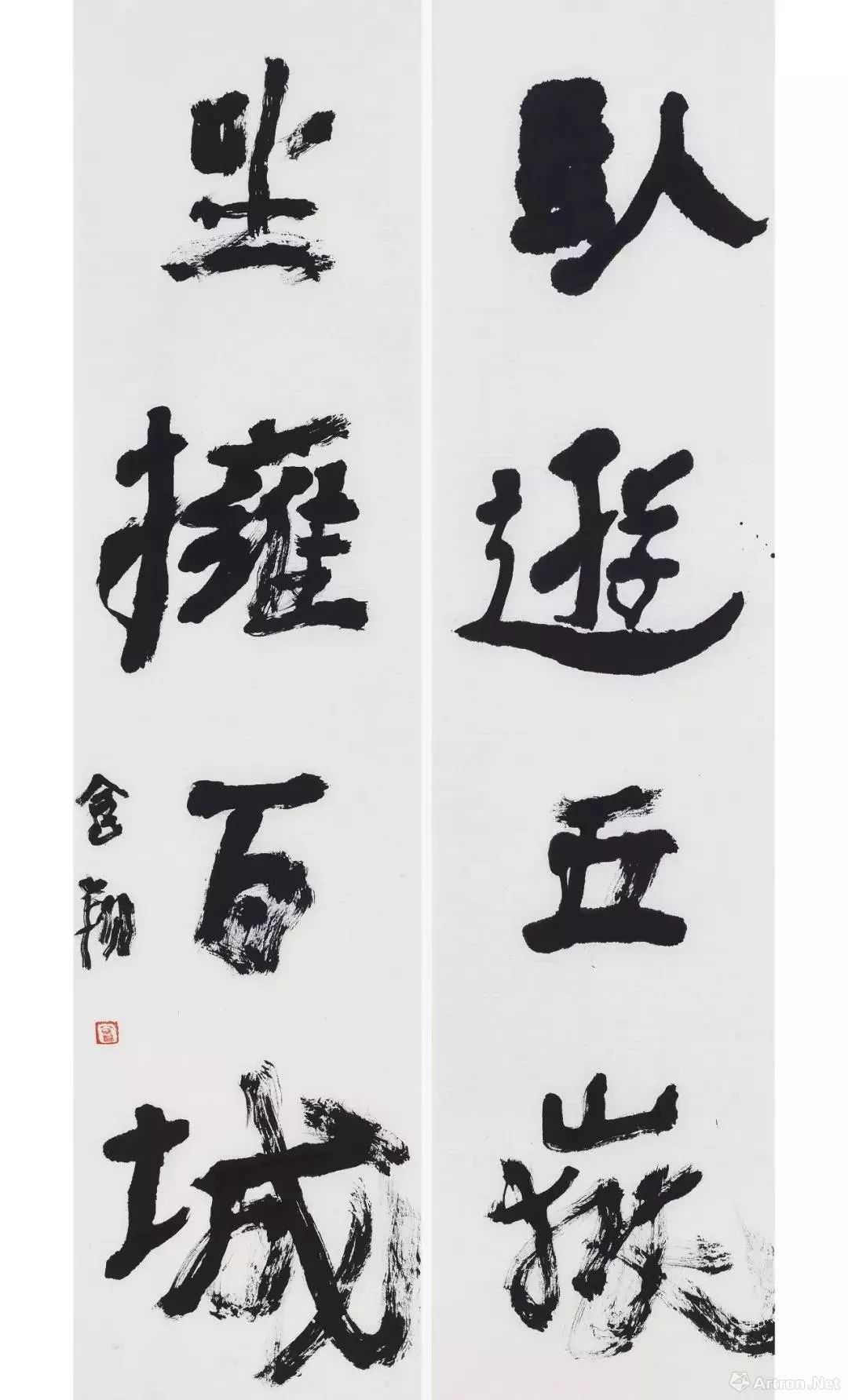

曾翔 隶书 卧游坐拥联 2019年

“批判的人哪有细分,同一加以贬斥。于是就像王镛老师说的,他们把的脏帽子戴在了真正植根传统的人头上。那就姑且就戴着吧,也就不再过多的解释。”而现在网络上广泛传播的十大“丑书”人物,实际上就是指向流行书风这一批书法家。

刘正成认为,“流行书风”是以秦汉篆隶与北魏碑刻为传统基础,强调的是作品结构的夸张变形。与大众视野中的名家书法或是以“二王”为代表的帖学书法是不同的两个脉络。曾翔是从更为历史久远的前者汲取了大部分,由此在面貌上显得“拙”。

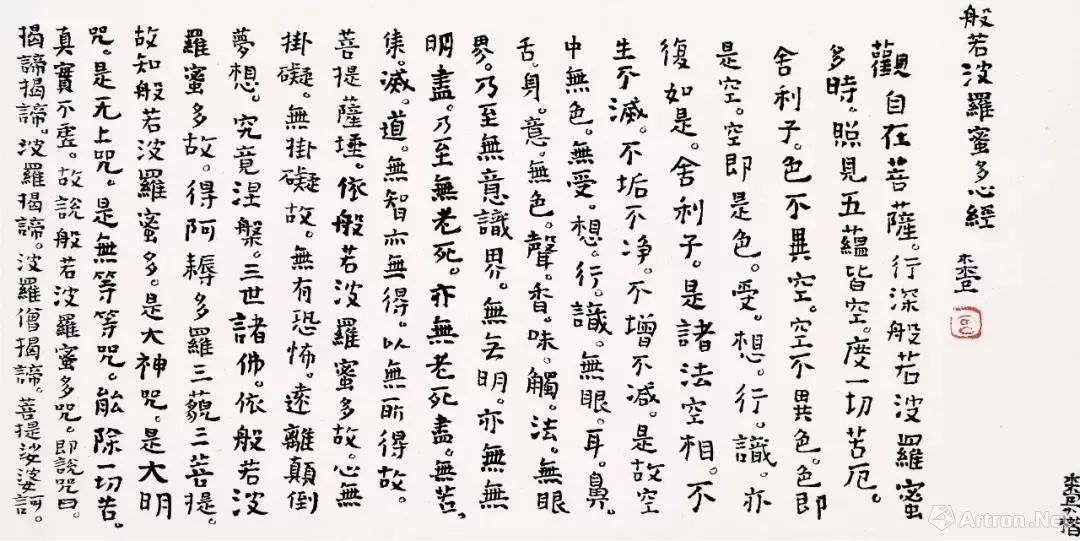

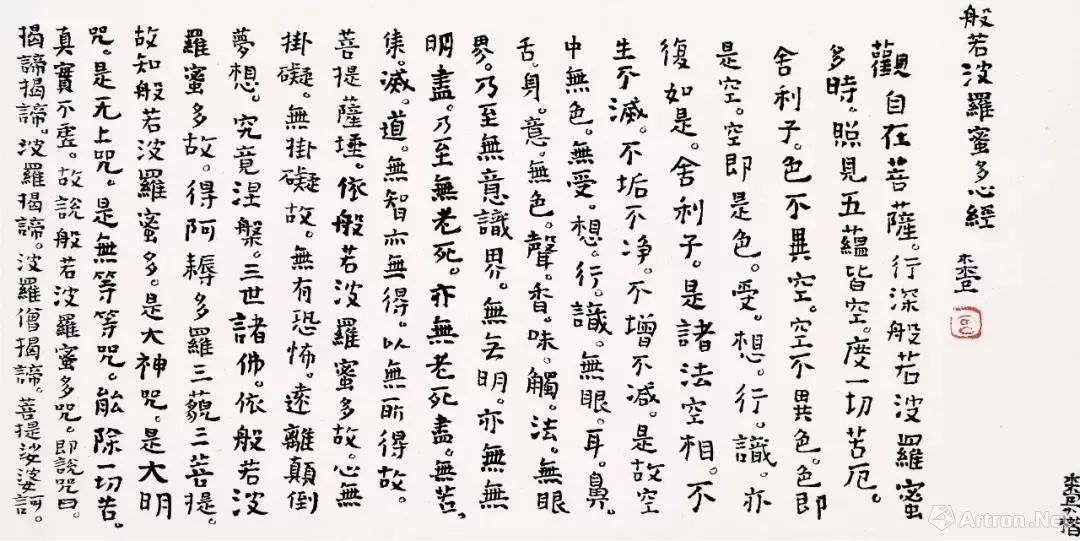

曾翔 楷书 心经 宣纸 2018年

简单看,对大众来说,“丑书”就是涂抹、歪扭;相对的,美就是规矩、平稳和工整。但实际上,简单的以此种美丑标准来认知书法艺术是非常不准确的。因为反观书史,何绍基、于右任、徐渭、傅山等把字写得“粗服乱头”,用今人眼光看来应当是“丑书”的,却受到后世追捧。

那么为什么“丑书”如今依旧不时被拿出热议?在曾翔看来,“批丑之人总打着继承传统的旗号,炒作舆论。另一方面,社会上也存在一定审美缺失的状况,造成大众被迷惑的情况。大众与专业书法圈对书法的认识还是不一样的。”

徒手陶刻的快感

相比书法上的另辟蹊径,在篆刻上曾翔依旧不走寻常路。从某种程度上说,篆刻是曾翔在书法中的延申,锻炼他对于空间造型的掌握以及应变能力。

2000年初,曾翔从战国小玺中得到启发并强化虚实对比,创作出的一批宽边玺印作品得到圈内的瞩目。“一方印章留下宽大的四边,几乎在三分之二的面积中不种一草一木,仅在三分之一的中部留下明快的几个刀痕,给人多一点嫌多,少一点嫌少的感觉。”曾翔没有束缚在章法安排上,以大胆的疏密对比奠定了他的个人篆刻风格。

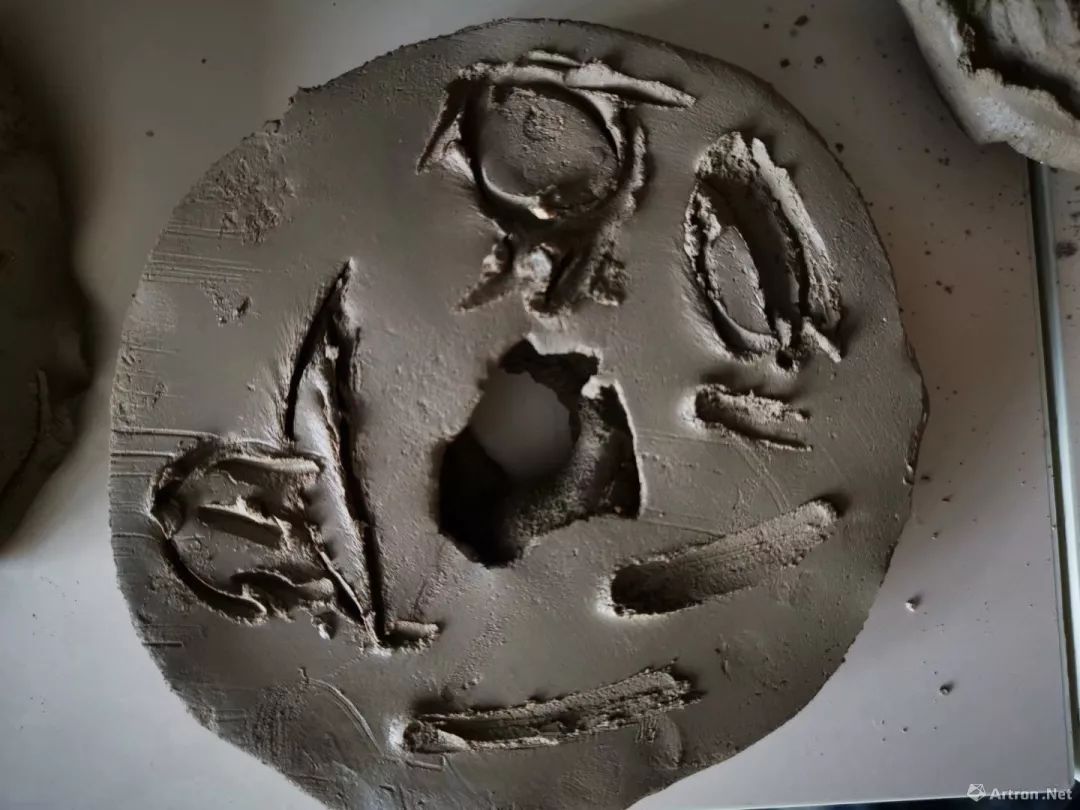

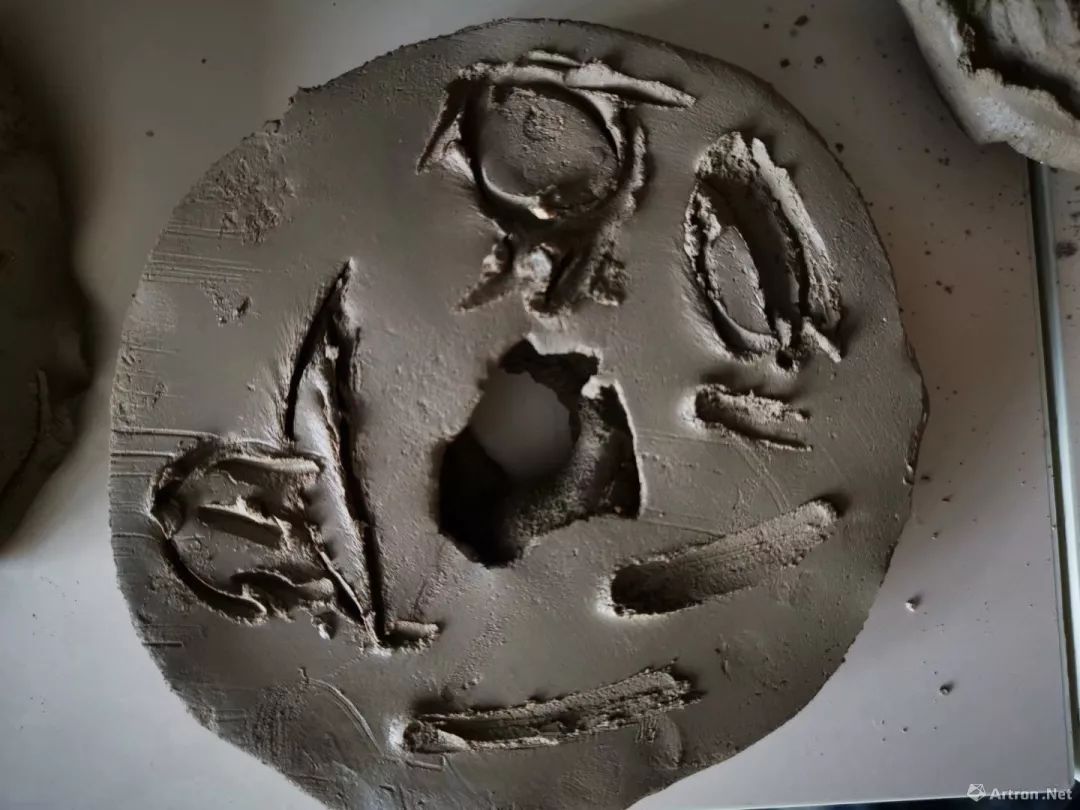

曾翔陶印

相比石刻简单的“阴刻”“阳刻”,陶印的制作让曾翔捕捉到了更多新鲜变化。他凭借对文字造型的变通,运用民间的书写方式,如“汉墓道塞石”和中原地区刑徒砖文字,复古而出新。在软泥胎上更容易表现曾翔的肆意个性,烧制完成,刀线又有所收缩,使得乖张感加入了一些平和。

曾翔陶印

曾翔常用做法是“湿刻”。他一般自己做陶坯子。“一团泥,手扣起一把往桌子上一摔,有了一个平面,就开始刻。找一个树枝或是牙签、钉子朝上一挂,阴干一个礼拜后再进炉子烧制。”

“不是为了刻而去刻,而是性情。陶本身就就带有一种原始的粗糙感,但也有黑陶和紫砂的细腻,这就取决于作者本身的艺术追求了。”对曾翔来说,完全“随势生发”、“随机应变”,才能真正享受到徒手陶刻的快感。

曾翔、邹涛、蔡大礼、丁宝子、李逸之

心心相印——曾翔、邹涛、蔡大礼、李逸之、丁宝子当代造像印艺术五人探索成果展现场

“在要刻的时候,我闭着眼,突然拿刀在石头上凿一下,就如孙过庭《书谱》说的:‘一点为一字之规,一字乃终篇之始’。这一点就决定了我后边的用刀秩序和形态,也考验了随机应变的能力。想好了再去刻,没意思。”

7月31日,在中国美术馆举办的“心心相印——曾翔、邹涛、蔡大礼、李逸之、丁宝子当代造像印艺术五人探索成果展”正式开幕。此次展览也作为2016年6月开启的“当代佛像印学术探索展”的第十站,对普及与提升当代佛像印创作起到了积极作用。

曾翔 造像印 陶印 2019年

曾翔所展示的都是他在2019年的新作,从材质来看石陶兼有,从题材看,虽然属佛像印的范畴,但面貌上反与“佛”相去甚远。

刻佛像印有的人写实、有的人写意,曾翔兼备。他说:“写心不写手,写形更写神。”对于造像印的审美与创作标准,曾翔借用了南朝书家王僧虔在《笔意赞》中所说一段话:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”而造像印创作也当如此。

这些弯曲的弧线、刻点,在曾翔看来可以联想为树下打坐、风吹来的树叶、坍塌的庙宇……具体何物,也任由观者发散思维。这也是他“心中佛”的阐释,在观摩宗教艺术的长期积累中,完成“像由心生”。

造像印 曾翔 2019年 青田石

在曾翔的印上,佛像并不是单一的指向,背光、珠链、莲花座、坐骑、佛窟、岩画等都是与“佛”相联的呈现对象。甚至这次中国美术馆展览作品的镜框,都是参照莫高窟洞窟的“覆斗型顶”来设计的。

2017年9月,“心心相印·中国首届佛像印大展”在滨州莲华书院开幕

“近十年,有关佛像印的展览活动才算多起来,但也相对小众。如果刻心中佛,其实每个人都可以,所以门槛低。我们现在看到的佛像印几乎千篇一律,大多数都是某些石窟造像的样貌,我称之为复制,或是改造经典。这样的类型可以占到7成,人数越多,有特色的反而更少。所以我们面临的问题,就是下一步佛像印如何深化和提升。”曾翔在展览中谈到。

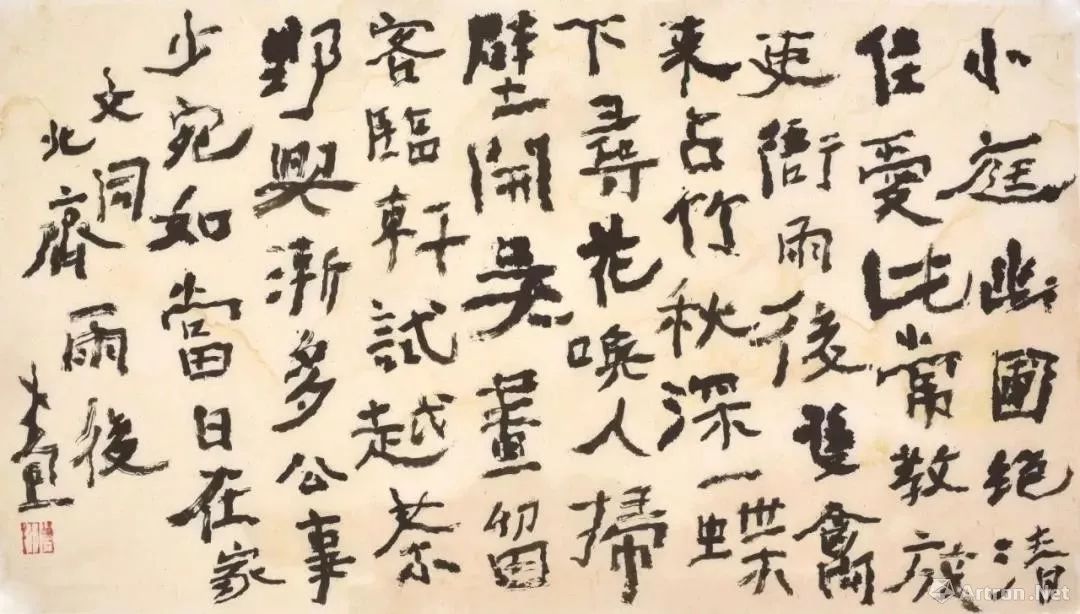

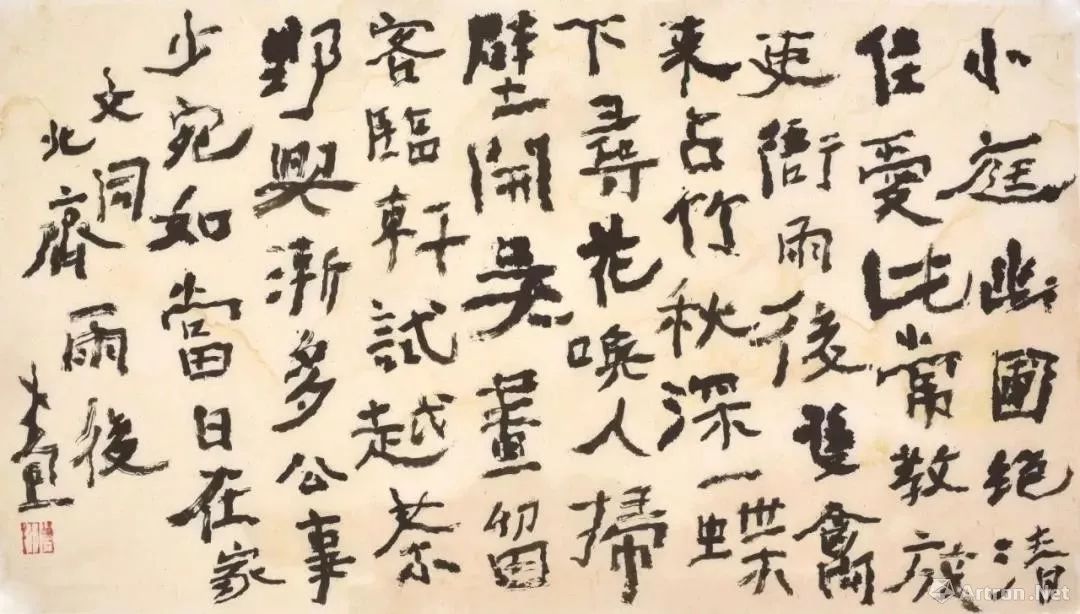

曾翔 隶书横幅 文同北斋雨后·小庭幽圃绝清佳 2019年

不管是书法还是篆刻,在曾翔看来,搞艺术总是有作者的私人化和个性化,讨论再多,不如实际去做。

曾翔说:“天赋是天生的,勤奋是必须的”。他把自己作品说成是心电图,起起伏伏随心而就。他把一生的创作比喻成登山,到了顶点,下去,再起来,不断攀登,只爬一座山肯定不行。

宁可狂狷,而拒绝俗套;宁被非议,却不以为然。曾翔依然快活地写着自己的字,他笑着说:“已经走上这条路的人都很清楚自己在干什么,时间是最好的检验方式。”

艺术家简介

曾翔,号一夫、曲堂、木木堂。1958年出生,湖北随州人,国家一级美术师。现任中国国家画院书法篆刻院秘书长、篆刻研究所所长、中国国家画院研究员、中国国家画院曾翔书法工作室导师,湖北书法院副院长,中国人民大学继续教育学院书法篆刻院副院长,对外经贸大学客座教授。

作品曾连续获得全国第七、八届中青年书法篆刻展览一等奖,文化部全国第十四届书法群星奖,连续五届入选 “中国当代最具影响力—中国当代书法二十家提名展”、《共和国书法大系》、《当代美术史—书法卷》。作品被中国美术馆、广东美术馆、中南海、今日美术馆、荣宝斋画院等国际友仁及私人收藏机构收藏。

他喜欢调侃别人,也不忘捎带自己。每逢曾翔的出现,总会让场子热起来,大喊大叫,说说笑笑,想哭就哭,想唠就唠,正好应了曾翔的一句口头禅“高兴万岁”。

曾翔

有时曾翔创作完一幅作品,兴奋不已,常常高呼:“出事啦,出大事啦”。其实“啥事没有”,就是用这几声叨念,吐出心中所感,也成为他在书写时一种借力的手段,营造出一种属于曾翔的“场”。

早年,曾翔当过兵,毕业于解放军军事学院,有缘得到诸家名师指点进入书法圈,一边打基础,一边摸索新路。他为人仗义豪爽,南来北往的书坛画友都愿意与这位老兄谈艺论道,说的激情满怀,也一针见血。

他曾为“流行书风”“流行印风”摇旗呐喊,在经典书法与民间书法中反复游走,各有取舍。面对“吼书”“丑书”带来的流言蜚语,曾翔一笑,何必管他?我,自有我在。

曾翔《墖》之三

胡抗美说:“曾翔的书法思维比较奇特,总想把不可能的事情变成现实。他有自己的造型观,有自己的审美情趣和对汉字本源的认识。对他的争议集中在传统与非传统的理解上,而曾翔的态度是鲜明的,不仅要继承,还要尊重传统。”所以,曾翔是“他本楚狂人”。曾翔与“狂”有缘,他是二王中人,更在二王传统中“兴狂”。

曾翔的情商和智商构成了他的个性,他的生活与创作一样,状态癫狂,结果自然。

因为曾翔,今日之书坛不寂寞。

“吼书”是制造自我的一种“场”

2015年的平常一天,一个标题为“吼书”的小视频让曾翔成为了“网红”,只见他笔墨挥毫,连吼带叫,一边喊一边写大字,字似乎也面貌全非……如此夸张的“表演式”书法而非大众所理解的正统书法创作,一时间把曾翔推上了舆论的风口。

“吼书”现场

“吼书”火了,很多人说他是传统书法的“离经叛道”,是江湖不正之风,给他扣上了“丑书”的帽子。书法圈内也是褒贬不一,有人说他“玩的过火”,有的人赞他是真性情,结字造型匠心独运,是对传统书法的突破……

“吼书”现场

作为当事人的曾翔很淡定,既没有回击骂声,也没有感谢支持。这条当天写大字而被朋友拍摄下来的视频,实际上就是曾翔平时的创作状态。

面对各种流言蜚语,曾翔并没有停止,继续我行我素。2016年5月27日晚上,“墨池直播汇”张俊东给大众来了一场正式的曾翔“吼书”直播。

在现场,地上铺就了3米见方的宣纸,两个年轻人正锯掉一只旧式拖把的长手柄,将其改制成“笔”,一只水桶盛满浓墨。曾翔从学生手中接过蘸满墨汁的“大笔”,伴随着“啊呀”的吼叫声奋力向宣纸来了重重一击,左冲右突,一会站立、一会蹲坐,曾翔双手握笔,在纸面上推拉、绞转,写到“岳”字的最后一笔时直接趴跪在地,大笔顿首,最后那声吼直击人心。

吼书“岳”字

写完后的曾翔喘着粗气,再次审视自己完成的这件巨作。砸开的墨点,撕裂的纸,偶然的留白。他在现场大声的说:“我就是要把此时此刻的状态留下来,把瞬间表现出来!”

怀素曾经“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的状态,在如今曾翔的身上“再现”。在他看来,自己并非以表演式“为吼而吼”,吼一方面是发力的口号,一方面,也是自己进入书法状态的本能反应,是在创作过程中的一种宣泄,“它能帮助我排除外界的干扰,建立一个自己的封闭空间。”

吼书“放”字

巧合的是,就在直播的前一天,曾翔收到了沃兴华的来信,主题就是提醒这位老友“抓紧时间写大字”。在现场,张俊东为大家诵读了这封饱含深情的信件。“写大字没有经济效益,但时代文化需要,应当有这样的代表书家。日本出了井上有一,而中国没有。你一定要抓紧时间。六十岁一过体力急剧衰减,留给你大字创作的时间也就是这几年。不会超过五年,应该珍惜”。听完,曾翔默默的红了眼眶。

在网络的渲染下,很少人知道或是懂得,作为专业书法创作者的曾翔对于书法的痴迷和持久的探索。

等到毛笔派上用场

当年当兵走的时候,父母问需要带什么,曾翔环顾了一圈,就带了毛笔。

“我们家人祖祖辈辈都是农民,一村几十户人家都不识字。亲戚夸我父亲识字时,他会自嘲说‘南瓜大的字认识一箩筐’。在农村,会写字就有饭吃。我们哥仨春节出去跟乡亲们写春联,人家会留你吃饭,有被尊重的感觉。我带毛笔,就是想着到部队能派上用场。”

曾翔临帖教学

曾翔是机要通讯兵,24小时值班,干一天休整一天。1976年,黑白电视刚开始流行,一到休息时间,战友们都跑去抢电视看,曾翔就待在宿舍里练字。文革后资料太匮乏,就照着一本《灵飞经》曾翔写了四年,封皮都快翻烂了。没有桌子,就坐马扎在床板上写,墨汁还不能臭到战友。领导看曾翔喜欢写字,就让他负责黑板报。

唐钟绍京《灵飞经》(渤海本)

80年代,曾翔在《北京晚报》看到了书法培训班招生的广告,才真正有了想法。

“当时书法培训班很多,我选的老师是王任。选他的原因,在于我的一点小聪明。当时好几个老师开班,谁教得好?我就去偷听,战友也报班,管得不严的就去听一下,或者直接问问怎么教的。我想:17块三个月,只讲一个书体不够本,四个体听下来,一年工资没有了。一打听,王任老师正讲楷书结构规律,学一样就值了。”

那时,曾翔22岁,从18岁出来当兵,这支毛笔才真的是派上用场了。

跟王任一学就是四年,先写多宝塔碑,后来写郑文公。“我觉得,颜体像川菜,写不坏人。欧体太严谨,进去了就出不来。人的第一口吃什么很重要,决定了以后会被引导到哪里去。”所以,曾翔选择从各家“玩书”。

临王羲之《 姨母帖、何如帖、奉橘帖》

“谁好我就学谁。”除了日常临碑帖,曾翔又跟着刘炳森、沈鹏、王镛这几位先生学习,凭着自己的“小聪明”,学什么像什么。沈鹏先生也对他这天赋性的本领感到吃惊,叮嘱他在书法史里多看、多学。对曾翔来说,学像不是最终的导向。“不能够按照老路走出去,你要走一个陌生的路,就是要跟原来的字帖似是而非,‘似与不似之间’是最好的学习方式。”

曾翔先碑后帖,从“二爨”中,训练自己点画表现,一般人临“二爨”学不好会形成乖戾的习气,而少有做到与其他线型的相融,曾翔在临摹之中,取了造型的厚实感和塑变度,同时加入了几分帖的灵动。石开对他称赞:“曾翔是我见到反爨嫁接帖字,而能和谐的难得个案。”

故宫藏《爨龙颜碑》拓本

因此,对于传统书法经典,曾翔学习的目的性很强,如果不能落实到创作上,那就是无效的。他一边追求砖瓦铭、秦汉碑文、简牍等远古文字的质朴,再从二王的帖系书法寻找线条的变化。曾经一段时间曾翔学杨维桢的行草、金农的漆书,喜欢上了线条的片、尖、翘,但后来他发现这不是自己要的,就立即停止,转而把笔锋变得含蓄圆融,把外在的东西隐藏起来。

从“流行书风”到“丑书”

多家、多门类的书体渗透,让曾翔的书法面貌也“千奇百怪”,他努力避免创作中的惯性,一直在多种风格之间游移。为了摆脱汉字既定造型的束缚,他还采取了一系列反常规的书写方式,尝试倒书、反书,写大字,探索现代书法的空间构成。在他兴致勃勃的与同道中人开启书坛新风之时,又被卷入“丑书”抨击的浪潮。

普济《五灯会元》卷第三 宣纸 2018年

80年代,随着书协两个重要的“国字号”展览——中青展和全国展的举行,带动了一场书法“突围”,大家纷纷尝试开辟新的书法路线。一时间,传统派、现代派、新古典主义、学院派,以及因展览导向而形成的章草风、二王风、制作风、书谱风、小行草等顺势涌现。从书写实践到理论探究,你方唱罢我登场。

在曾翔看来,曾经那段时间,这些官方展览以及评委的喜好选拔,的确引领了一个时代的书法发展,但另一个方面,不少人很容易因为趋势形成跟风,造成千人一面的结果。

2005年,今日美术馆第三届流行书风·流行印风大展

在2000年初期,以王镛、石开、沃兴华、何应辉、曾翔等人为代表,开辟了“流行书风”的阵地。以"植根传统、立足当代、张扬个性、引领时风"为办展宗旨,举办了四届“流行书风 流行印风”大展。选取了一批既有传统把握,又有艺术个性的青年艺术家,驳斥了一些“老前辈”对青年作者“缺乏功力,没有传统”的批评。

曾翔 隶书横幅 世说新语句 2019年

“王镛先生所说的这四句宗旨,植根于传统,传统很重要,但不是继承传统;立足当代,就是要有时代性,站在当代审美的平台上,关注传统与当代审美的对接;张扬个性,就是一个人要有自己的艺术面貌,看着是传统的,又有新意,是你个人的独创。引领时风,则是流行书风当时的志向与表态,表达了我们这些人为艺术不怕怎样的想法。”直到现在,曾翔仍把这四句话当作自己的学术主张和创作的指导思想。

于此同时,在书坛各派系的倾扎下,“流形书风”从亮相,批判声就没有停下,批判的对象不仅仅包括曾翔一行真正的“创始成员”,还乘机混入了一批“跟风者”。

曾翔 隶书 卧游坐拥联 2019年

“批判的人哪有细分,同一加以贬斥。于是就像王镛老师说的,他们把的脏帽子戴在了真正植根传统的人头上。那就姑且就戴着吧,也就不再过多的解释。”而现在网络上广泛传播的十大“丑书”人物,实际上就是指向流行书风这一批书法家。

刘正成认为,“流行书风”是以秦汉篆隶与北魏碑刻为传统基础,强调的是作品结构的夸张变形。与大众视野中的名家书法或是以“二王”为代表的帖学书法是不同的两个脉络。曾翔是从更为历史久远的前者汲取了大部分,由此在面貌上显得“拙”。

曾翔 楷书 心经 宣纸 2018年

简单看,对大众来说,“丑书”就是涂抹、歪扭;相对的,美就是规矩、平稳和工整。但实际上,简单的以此种美丑标准来认知书法艺术是非常不准确的。因为反观书史,何绍基、于右任、徐渭、傅山等把字写得“粗服乱头”,用今人眼光看来应当是“丑书”的,却受到后世追捧。

那么为什么“丑书”如今依旧不时被拿出热议?在曾翔看来,“批丑之人总打着继承传统的旗号,炒作舆论。另一方面,社会上也存在一定审美缺失的状况,造成大众被迷惑的情况。大众与专业书法圈对书法的认识还是不一样的。”

徒手陶刻的快感

相比书法上的另辟蹊径,在篆刻上曾翔依旧不走寻常路。从某种程度上说,篆刻是曾翔在书法中的延申,锻炼他对于空间造型的掌握以及应变能力。

2000年初,曾翔从战国小玺中得到启发并强化虚实对比,创作出的一批宽边玺印作品得到圈内的瞩目。“一方印章留下宽大的四边,几乎在三分之二的面积中不种一草一木,仅在三分之一的中部留下明快的几个刀痕,给人多一点嫌多,少一点嫌少的感觉。”曾翔没有束缚在章法安排上,以大胆的疏密对比奠定了他的个人篆刻风格。

曾翔陶印

相比石刻简单的“阴刻”“阳刻”,陶印的制作让曾翔捕捉到了更多新鲜变化。他凭借对文字造型的变通,运用民间的书写方式,如“汉墓道塞石”和中原地区刑徒砖文字,复古而出新。在软泥胎上更容易表现曾翔的肆意个性,烧制完成,刀线又有所收缩,使得乖张感加入了一些平和。

曾翔陶印

曾翔常用做法是“湿刻”。他一般自己做陶坯子。“一团泥,手扣起一把往桌子上一摔,有了一个平面,就开始刻。找一个树枝或是牙签、钉子朝上一挂,阴干一个礼拜后再进炉子烧制。”

“不是为了刻而去刻,而是性情。陶本身就就带有一种原始的粗糙感,但也有黑陶和紫砂的细腻,这就取决于作者本身的艺术追求了。”对曾翔来说,完全“随势生发”、“随机应变”,才能真正享受到徒手陶刻的快感。

曾翔、邹涛、蔡大礼、丁宝子、李逸之

心心相印——曾翔、邹涛、蔡大礼、李逸之、丁宝子当代造像印艺术五人探索成果展现场

“在要刻的时候,我闭着眼,突然拿刀在石头上凿一下,就如孙过庭《书谱》说的:‘一点为一字之规,一字乃终篇之始’。这一点就决定了我后边的用刀秩序和形态,也考验了随机应变的能力。想好了再去刻,没意思。”

7月31日,在中国美术馆举办的“心心相印——曾翔、邹涛、蔡大礼、李逸之、丁宝子当代造像印艺术五人探索成果展”正式开幕。此次展览也作为2016年6月开启的“当代佛像印学术探索展”的第十站,对普及与提升当代佛像印创作起到了积极作用。

曾翔 造像印 陶印 2019年

曾翔所展示的都是他在2019年的新作,从材质来看石陶兼有,从题材看,虽然属佛像印的范畴,但面貌上反与“佛”相去甚远。

刻佛像印有的人写实、有的人写意,曾翔兼备。他说:“写心不写手,写形更写神。”对于造像印的审美与创作标准,曾翔借用了南朝书家王僧虔在《笔意赞》中所说一段话:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”而造像印创作也当如此。

这些弯曲的弧线、刻点,在曾翔看来可以联想为树下打坐、风吹来的树叶、坍塌的庙宇……具体何物,也任由观者发散思维。这也是他“心中佛”的阐释,在观摩宗教艺术的长期积累中,完成“像由心生”。

造像印 曾翔 2019年 青田石

在曾翔的印上,佛像并不是单一的指向,背光、珠链、莲花座、坐骑、佛窟、岩画等都是与“佛”相联的呈现对象。甚至这次中国美术馆展览作品的镜框,都是参照莫高窟洞窟的“覆斗型顶”来设计的。

2017年9月,“心心相印·中国首届佛像印大展”在滨州莲华书院开幕

“近十年,有关佛像印的展览活动才算多起来,但也相对小众。如果刻心中佛,其实每个人都可以,所以门槛低。我们现在看到的佛像印几乎千篇一律,大多数都是某些石窟造像的样貌,我称之为复制,或是改造经典。这样的类型可以占到7成,人数越多,有特色的反而更少。所以我们面临的问题,就是下一步佛像印如何深化和提升。”曾翔在展览中谈到。

曾翔 隶书横幅 文同北斋雨后·小庭幽圃绝清佳 2019年

不管是书法还是篆刻,在曾翔看来,搞艺术总是有作者的私人化和个性化,讨论再多,不如实际去做。

曾翔说:“天赋是天生的,勤奋是必须的”。他把自己作品说成是心电图,起起伏伏随心而就。他把一生的创作比喻成登山,到了顶点,下去,再起来,不断攀登,只爬一座山肯定不行。

宁可狂狷,而拒绝俗套;宁被非议,却不以为然。曾翔依然快活地写着自己的字,他笑着说:“已经走上这条路的人都很清楚自己在干什么,时间是最好的检验方式。”

艺术家简介

曾翔,号一夫、曲堂、木木堂。1958年出生,湖北随州人,国家一级美术师。现任中国国家画院书法篆刻院秘书长、篆刻研究所所长、中国国家画院研究员、中国国家画院曾翔书法工作室导师,湖北书法院副院长,中国人民大学继续教育学院书法篆刻院副院长,对外经贸大学客座教授。

作品曾连续获得全国第七、八届中青年书法篆刻展览一等奖,文化部全国第十四届书法群星奖,连续五届入选 “中国当代最具影响力—中国当代书法二十家提名展”、《共和国书法大系》、《当代美术史—书法卷》。作品被中国美术馆、广东美术馆、中南海、今日美术馆、荣宝斋画院等国际友仁及私人收藏机构收藏。