传统是一个活的生命体 —— 李浩对话冯宝麟

2019-08-20 17:14:04 来源:中国书画报 点击:

李浩(以下简称“李”):近年来,作为软实力和民族凝聚力的核心组成,我们民族的传统文化受到了高度重视,而书法这一传统而古老的技艺也进入到课堂,成为学生们在中学阶段的必修课。您如何看待方兴未艾的“传统文化热”?如何看待书法进入中小学课堂这件事?

冯宝麟(以下简称“冯”):“传统文化热”是民族“文化自信”的具体表征,而书法,作为传统文化中最具代表性、最具东方文化特质的艺术形式,在我国有着广泛的民众基础,有着研习、欣赏的悠久传统,虽经历了“五四”新文化运动以后长期的蹇滞,但“野火烧不尽,春风吹又生”,改革开放以后,这一艺术形式也迅速焕发了生机。而今,从社会精英到普通百姓,都以能挥毫染翰为荣、为乐,这些都彰显了书法艺术的无穷魅力和顽强的生命力。

传统艺术形式要想可持续发展,必须从娃娃抓起,所以,书法、篆刻进课堂,让这些优秀的传统艺术形式来滋养、培育下一代人的价值观和审美观,既是国家的文化战略,也是国家的人才培养战略,是面对网络游戏铺天盖地、写字被键盘取代之际作出的明智选择,必将泽被久远。

李:之前,您曾在微信上对照性地展示了《泰山刻石》和自己的临摹,您说您想做的是“领悟其端严整饬、厚重典雅的庙堂气象以及‘婉而通’的精神本质”,进而谈及“本固则枝荣,源远则流长”——我们先从您的一段话开始吧,您是否每隔一段时间就会专注地临摹古碑?主要临写的有哪些?是否在临写之前,先为自己试图达到的“画重点”,让自己努力地靠近?

冯:秦代三刻石《泰山刻石》《峄山刻石》《琅琊台刻石》是秦小篆的经典之作,而秦小篆则是大篆最完美、最彻底的改造者和终结者。我们后代人的临摹,其意义就在于追本溯源,在此基础上实现对自身创作的“正本清源”。在临摹的过程中,体会古人的审美诉求(尽管这种诉求是不具有文化自觉属性的),吸纳前人作品中质朴、浑厚的气息来滋养自己的创作,使自己的创作能够走出流俗的泥淖,与古贤的精神境界相往还。

人到五十岁,价值观基本确立,审美诉求、创作手法也已基本成型,而且,到了“知天命”的年龄,已经知道自己能把什么事干好,而哪些事儿是不能干、干不成的了。智慧的选择不应是一味地推翻“旧我”,而是如何丰富“旧我”、塑造“新我”。对于古代经典的理解与认知、对古代经典的回溯临习,意义也在于此。历史上,很多艺术大师,正是这样成就自我并彪炳于史册的。像金农、吴昌硕,五十多岁才开始习画;像齐白石,年逾六十才开始“变法”;像王铎,把临摹古人当作终身的日课……。我想,他们向古代的经典学习,已经不再是描摹字形,也不是技法的训练,而是利用这样一种方式,洞穿岁月的屏障,与古人对话、与古代的经典对话,为自己的艺术思想开拓一条与传统文化精神沟通的渠道,为自己审美的种子找到一片肥沃的土壤和阳光雨露。我们的摹古,也应以此为旨归。也就是说,初学者临摹,是追求我看到的篆字结构和外在模样;而相对成熟的书家的临摹,则是要塑造我理解的篆字气息及其蕴含的文化精神。

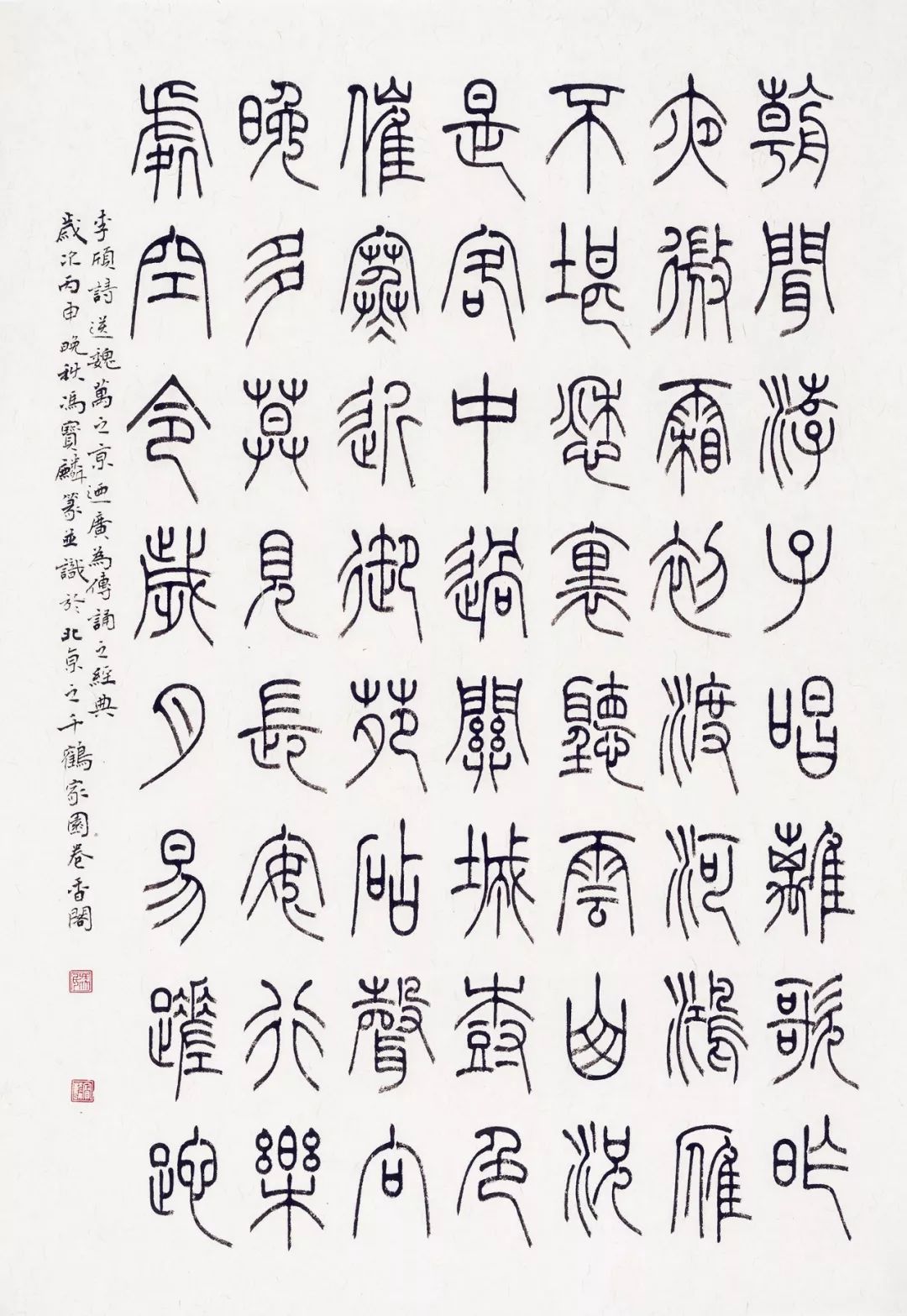

冯宝麟书李颀《送魏万之京》

李:您谈到《泰山刻石》原拓本“斑驳陆离、似真亦幻”,而您的临摹却有意“穿透”,既保持了原有的“端严整饬、厚重典雅”,又抹去岁月所磨砺出的“斑驳陆离、似真亦幻”之感,“恢复”到它可能的最初书写的状态。我想问的是,您是如何做到的,其中的体悟又有哪些?在“形”和“神”之间,如何取舍并尽可能多地保留?

冯:岁月既“有意”也“无情”,它既可以用无形的手无声无息地雕琢大自然中的一切,让任何古迹都获得“古意”,也能用同样的手段,令事物面目全非甚至湮灭无存。秦代刻石,由于年代久远,又经风雨侵蚀、雷电摧击,加上人为的破坏,原貌早已不复存在。字迹斑驳陆离,有一种神秘莫测的美感,但也让初学者如坠云里雾中,寻不到登堂入室的门径。我应朋友之邀,通临三大秦代刻石,准备出一套原碑与临摹作品相对照的书,以供初学篆书者参考。

当然,作为一个风格成熟、发挥稳定的书法家,他的临摹总会有“自我”的痕迹融入其中,这或许恰恰是临摹古代经典法帖的又一重意义所在:在约束中、在与古迹的对照中发现“问题”,理解“差距”,明白“篆从何来”,洞悉“我将何往”。这也令临习者更容易理解篆书的整个发展脉络、理解篆书风格嬗变的内外双重因素,也就能够更好地把握自己发展的方向、努力的目标。

李:之所以从您的临摹《泰山刻石》的话题开始,是因为在您的书法书写和篆刻艺术中,都有一种力求“追高古、达古意”的倾向,更重传统意趣和风骨,您似乎更多地在“坚守”,甚至小有“卫道”之感。在这里,您是否可以更多地就“从传统中汲取”这个话题谈谈您的认知与体会?

冯:传统中有大美而且魅力永恒,这或许是中华文明、传统文化艺术生生不息、历久弥新的原因所在。这种“大美”被历代先贤弘扬光大,已经成为我们的文化基因,是一种强大的存在,可以吞噬任何颠覆企图。当然,传统是一个活的生命体,不然,它早就成为标本或化石了。也正因为传统的“鲜活”,才有了传统的丰厚和丰富。所以,我的“卫道”情结,在于守住一方净土,建筑一片精神家园,让“家园”中的树木更加茂盛,而不是一味地抱残守缺、固执己念。“弱水三千,我只取一瓢饮”,我取的就是“重传统意趣和风骨”的“这一瓢”。向传统学习的意义,不在于“死守”,而在于“生发”,在于从经典中汲取最富“营养”价值、最符合后学者心性、最能成就新时代经典的部分。

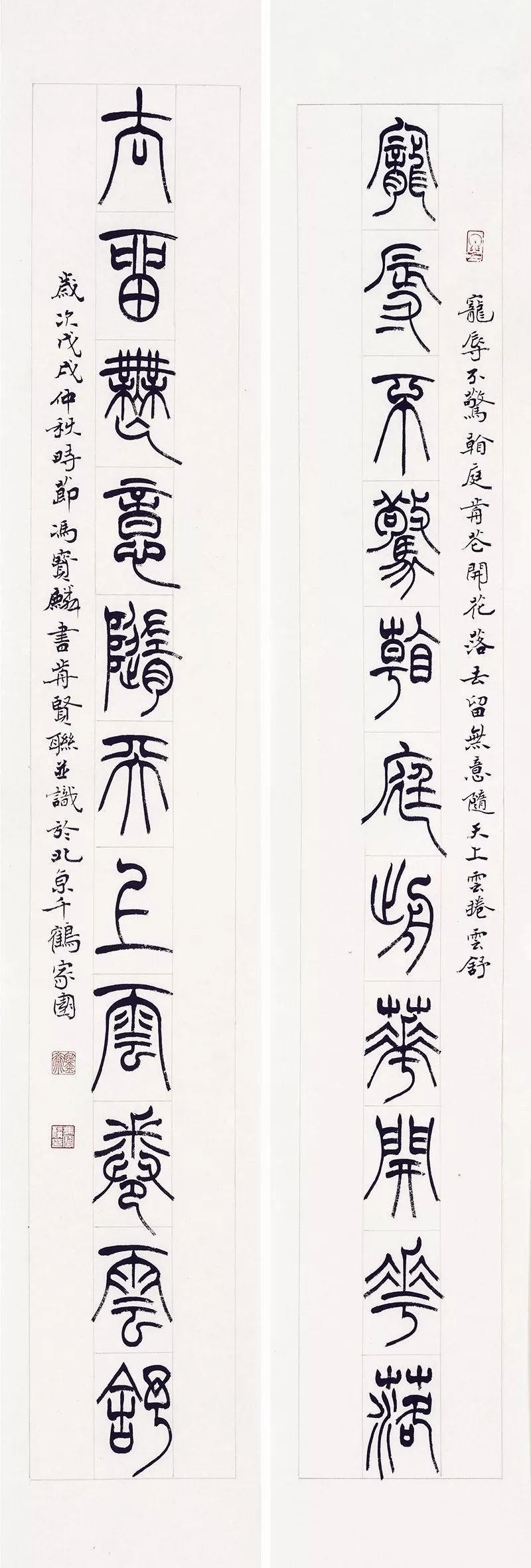

冯宝麟书《宠辱去留》联

李:在篆书书写和篆刻之间,您统一的、最想追求的艺术高标是什么?对于落在纸上的篆书书写和刻在石头上的篆刻艺术,您又有怎样分别的注入?

冯:篆书和篆刻,是“一树两枝”,或曰“一体两面”。“以书入印,印从书出”是文人篆刻史上最具影响力的学术主张,至今仍然指导着人们的创作。传统艺术重视心性的表达,实则是一个人内在的学识修养、精神品格在作品中的体现,所以,无论是篆书的风格还是篆刻的风格,其实都是人的精神品格的“物化”。而艺术品的创作者,其审美诉求和创作习惯具有很强的一惯性,所以,真正成熟的艺术家,其作品的风格,无论是书法还是篆刻,肯定是趋于一致的,这既是追求的目标,也是必然的结果。

“双篆合璧”,篆书与篆刻互为倚仗、互相支撑,是艺术家成熟的重要标志之一。篆书中增加了金石气息,篆刻中丰富了笔墨意蕴,作品更具风骨、更具内涵。

李:您的书法和篆刻,空灵曼妙、雅正脱俗,有一种纯净、典雅、高贵的气息在,不激不厉,有君子之风,而您的为人似乎也可与之匹配。那您觉得是您对书法篆刻的学习使您获得了这样的“涵养”,还是您自身的心性注入到您的书法和篆刻中,使它们呈现了“这样的”面目?

冯:我非常认可“字如其人”的说法。正如前面所讲,艺术家是艺术作品、艺术风格的主宰,“人”是作品品格的唯一支撑,人的心性、人的品格、人的学识、人的修养,岂能不融入到作品之中呢?所以,人格的修炼、学养的积累、见识的拓展是价值观、审美观确立的基石,也是艺术家作品风格确立的基石。艺术家的必修课,就是要让自身具有仙风道骨、具有梅兰品质,最终超凡脱俗。当然,这里所说,不是指人的外表,而是指人的内在精神。前人重视读书,其用意很明确,就是让前贤最优秀的思想来涵养自身,来塑造、修正自己的精神世界。

艺术创作,要“独标高致”。一个“独”字,便有了特立独行的寓意。所有的人,皆出于凡胎,皆生于俗世,如何能超脱而出呢?唯有“修炼”。在“修炼”的过程中,让自身的污浊褪尽,让心灵更趋纯粹。“鄙吝一销,白云亦可赠客;渣滓尽化,明月自来照人”,说的就是脱俗。我经常跟朋友讲,我出生农家,来自乡野,自然是满身尘土、一脸污垢,所以,更需要我“时时勤拂拭,莫遣惹尘埃”。这是一个艰难的过程,一个与过去的自己、过去的群落、过去的环境渐行渐远的过程,甚至是一个以血肉换灵骨的过程。我曾以“踽踽独行”为号,其本意就在于此。

李:您更多地注意力似乎是在钟鼎篆籀、摩崖石刻的临摹学习和打量上,对于秦汉之后的“帖”,您读得多吗?临得多吗?您怎样看待碑帖的不同和对它们的汲取?

冯:学艺讲究因缘,因为入艺术之门虽经历文学、绘画、书法的学习,但最先发力则是在“篆”上,也就是篆书和篆刻。这就是我钟情于篆籀的缘故。又由于风格所属,也是由于精力所限,故涉猎面受到了很大的制约。这有主、客观双重因素的影响,但也让自己的艺术创作有一定的局限性。

为了让自己的创作更丰富、更具可塑性,我也在寻找突破的时机,还跟朋友们约定,要在大篆的研习上下功夫,在魏晋书风的学习上也会更加用心。研习大篆,会获得更多上古气韵;学习魏晋以后的法帖,会让自己的作品更具抒情的浪漫和洒脱。

李:您擅长小篆,尤以玉箸篆和铁线篆为最。在我看来,您的铁线篆所强调的是骨骼的坚韧和清奇,圆起圆收、中庸平和;而玉箸篆则更强调了性情、书写性,包括提按使转的变化。能否就您的篆书书写,谈一谈您的体会?您分别为“旧有”注入了怎样的新质?

冯:铁线篆特别讲究篆字的结体,或婉约疏朗,或隽秀挺健,都要保证结构的端庄严谨、线条的遒美爽劲。很多人在欣赏铁线篆作品的时候,往往只着眼于结构的精准,其实,真正优秀的铁线篆,除了有小篆自身独特的结构之美以外,对线条质感的打造才是最具感染力的,也是决定作品高下的关键。这是一条纯粹到极致的线,一条没有遮蔽也没有修饰、无法装饰的线,而铁线篆的精神气质就是由这样一条贯彻始终的线结构而来。有人也许会嫌弃这条线的“简单”,却不能理解这种线的娴雅、婉约之美。它类似于昆曲的唱腔,是纯而又纯的。“纯”,是它的立身之本。这种线,不仅仅是手头功力的展示,更是对一种唯美境界的皈依和坚守。

粗线条的篆书,“表现力”更强一些,清代诸家都有很好的探索。当然,受当时审美观念的制约,前贤的探索有很大的局限性,这是篆书发展史的不幸,但这又是当代书家之大幸。因为前人的缺憾,为后人的探索和发展留下了广阔的空间,加之当代艺术观念更具开放性和包容性,人们的审美诉求也有了很大的转变,所以,新的篆书风格便呈现在世人面前。当代的小篆创作,更多地体现在对“书写性”的表达和对笔墨意趣的表现上,因为这是最能体现艺术家艺术追求和文化精神的所在。人们不再困于秦代小篆结构对笔墨表现的阻碍,而是将其转化为适宜“书写”的一种字体。所以,行笔的节奏感、韵律感,线条的丰富性、抒情性都与前人之作有了跨越性的变化。这,或许就是时代精神在具体创作中的体现吧。

冯宝麟书《琴韵书声》

李:您在自己的创作之外还进行篆刻理论的研究,担任着中国篆刻艺术院理论部主任的职务。您是如何来看待当下的篆书和篆刻创作的?我希望您能从得和失两方面来谈。

冯:当代的篆书、篆刻创作,取得了长足的发展,是因为篆书、篆刻进入文人创作阶段大大晚于其他书体而发展不充分。这一“劣势”的存在,转而成为它们在当代取得大发展的“优势”。从发展趋势上看,则表现为:由实向虚、由法向意、由静向动、由纯粹向丰富、由独立向融合、重表现轻体现、重风格形式等特色。

当然,发展也伴有很多问题。例如:当代学习篆书的人,对“风格样式”的选择更趋“功利化”,哪种风格受到热捧就去学习哪种风格,根本不考虑“风格即人”的大原则,而是在一些现实利益的诱惑下一味“盲从”,紧随“流行”的节奏。问题主要有三个方面。

一是重视笔墨意趣的传达而忽视典雅气息的营造。人们往往把笔墨性能的发挥视为艺术家性情的释放,而将古典气息的维护视为对心性的束缚与制约。然而,古典主义所尊崇的端庄、典雅、优美、圆融,是一种正大气象、是艺术追求的至高境界、是永不过时的艺术之美。

二是重视作品的形式感和视觉冲击力,以图式设计来取代传统书写、以工艺美术的构思来取代篆字结体方式的规律。虽然这是一种基于现代艺术创作理念的有益尝试,形式上非常新奇,但终究是外在形式的刻意求变,与源于心性、自然书写是不可同日而语的。

三是广泛的借鉴、嫁接、挪用其他姊妹艺术的表现手法,在丰富了篆书创作手段、增强了篆书表现力的同时,也令篆书所特有的“篆籀气息”被严重弱化。这对一门艺术的独特性以及它的独特魅力是有所伤害的。

这些问题的存在,都源于艺术观念在当代的巨变。这种观念的巨变,带动了人们审美诉求、欣赏习惯的巨变。当代的艺术家必须冷静地思考这些问题,找出解决问题的路径,从而创作出无愧于当代、也无愧于历史的经典力作。

冯宝麟书王冕《墨梅》

李浩,一级作家,河北省作家协会副主席,河北师范大学文学院教授。幼年学习美术,曾发表诗歌、小说、随笔、评论等,著有小说集、诗集、评论集二十余部,有作品被译为多种外文。曾获鲁迅文学奖、庄重文文学奖、林斤澜短篇小说奖、孙犁文学奖等。

冯宝麟,中国艺术研究院中国篆刻艺术院理论部主任、研究员,西泠印社社员,中国书法家协会会员,中国文艺评论家协会会员,中国文字博物馆书法艺术委员会委员,中国国际书画艺术研究会常务理事、副秘书长,一级美术师。作品获全国第十届书法篆刻展优秀奖(最高奖)、全国第九届书法篆刻展提名奖、全国第六届篆刻展三等奖;入展中国书法家协会主办的全国第七、八、九、十届书法篆刻展,第一、二、三届“中国书法兰亭奖——艺术奖”,全国第二、四、五、六届篆刻艺术展,第一、二届青年书法篆刻展等权威性展览。学术论文获全国首届篆刻理论研讨会优秀论文、全国第七届书法篆刻展征文一类论文、全国第五届书学讨论会三等奖、河北省第十一届“文艺振兴奖”。