新石器时代的彩绘陶,引导了中国美术的意象表现之路

2019-08-20 09:28:51 来源:澎湃 点击:

从仰韶文化、马家窑文化、红山文化,到越窑、汝窑、哥窑、官窑、钧窑、定窑、建窑等,陶瓷的发展伴随着文化和文明的印迹。近日,上海人民美术出版社出版《国家馆藏珍宝——中国陶瓷大系》,梳理了从新石器时代至1912年各个时代瓷器的代表之作,以论文、图片、释文等多角度解析中国瓷器的发展脉络。

在遥远的新石器时代,从彩陶产生到彩绘陶的兴起,经历了新石器时代由早到晚的整个时期,见证了氏族社会从繁盛到解体的发展过程,是以彩绘图纹陶器的形式出现的一种文化现象。本文选自《中国陶瓷大系·新石器时代》卷,彩陶和彩绘陶,讲述中国新石器时代各个文明的象征,从不同远古文化彩陶的相互影响和复杂的复合纹样的发展,也决定了中国美术走上意象表现之路。

中国彩陶有着悠久的发展历史。黄河中游地区是中国彩陶最早产生的地区,距今约八千年前,分布在渭河流域的大地湾文化和河南中部的裴李岗文化,都发现了绘着简单纹样的三足彩陶钵。世界上最早含有彩陶的古文化被认为是两河流域的距今八千年左右的耶莫有陶文化和哈孙纳文化,这与中国彩陶产生的年代相当,因此中国也是世界上最早产生彩陶的地区之一。

辽阔的中华大地上盛开着彩陶的奇葩。东北至辽宁,西北至新疆,东南至港台地区,西南至西藏,在主要的江河流域都发现了含有彩陶的古文化。中国彩陶是多元发展起来的,不同区域的不同文化类型的彩陶,争奇斗妍,美不胜收。

在走向青铜时代的漫长发展过程中,各文化类型的彩陶或继承发展,或彼此影响, 或相互交融。愈到晚期,相互影响的范围愈广。中国彩陶由多元发展而交织成宏大体系, 并逐渐形成一些共同的艺术特点。

绚丽多彩的各文化类型的彩陶

绚丽多彩的各文化类型的彩陶

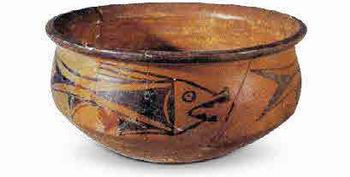

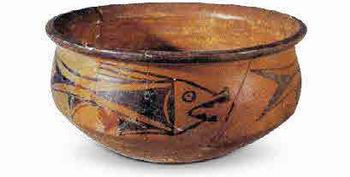

彩陶是人类童年的智慧之花,绚丽的花束是由各放异彩的花朵组成的。中国各区域的新石器时代彩陶中,以黄河流域的彩陶最为发达。分布于黄土高原山前地带的泾渭流域的大地湾文化和半坡文化类型,陶器工艺是以彩陶为代表。由于这里的黄土深厚而干燥,能充分地按人们的设想来安排氏族聚居村落的布局。半坡类型的一些氏族聚居村落由向心的几组屋群组成,反映出强烈的集团意识。由于以血缘为纽带的宗族观念得到充分的发展,导致了这一地区图腾艺术的繁盛。距今六千年左右的半坡类型彩陶有较多的图腾纹样。半坡类型彩陶纹样以鱼类水族纹为代表,并且呈现出由写实模拟的自然形纹样演变为写意的几何形纹样的发展系列。半坡类型晚期彩陶还出现了用两个以上鱼纹的共用形复合而成的双关纹,也有以变体鱼纹构成的两方连续几何形图案的彩陶鱼纹盆。

半坡类型彩陶除了鱼类纹样外,还有人面衔鱼、鱼寓人面的奇特复合纹样,如彩 陶人面鱼纹盆。这意味着人和鱼是共同体的两个方面,人和鱼是相互托寓的。这种寓意深奥的人和鱼的复合纹样,是半坡部族人们认为鱼类是人类始祖的意识的反映。因此,鱼类水族可能是半坡部族的图腾。

半坡类型彩陶还有各种富有意趣的动物纹样,如跳动的蛙、伫立的鹿、侧身的鸟、 大角羊、威猛的猪面和两方连续双关猪面纹等。

半坡类型彩陶的几何形花纹也有鲜明的特色,多是模仿竹和藤的编织器的肌理纹 样,主要以直线造型,构成了三角形折线、阴阳三角纹等几何形纹样,有着挺直锐利的风格。

分布于陕、晋、豫临境地区的庙底沟类型,距今约六千至五千年。庙底沟类型的 彩陶花纹以鸟纹为代表,早期鸟纹为写实的单独纹样,有侧面和正面的鸟纹,还有展 翅飞鸟纹。分别表现出由写实到写意的发展过程。庙底沟类型晚期,还以变体的正面、侧面鸟纹和展翅飞鸟纹综合成勾羽圆点纹,以旋风般的律动和舒展多变的图案格式,突破了对称的图案格式,用高度意象化的手法表现出飞鸟的形象。

河南省临汝县阎村出土的一件庙底沟类型晚期的彩陶缸上,用没骨法绘着衔鱼的 白色鹳鸟,鹳鸟的前方竖立着一把象征权威的长钺。这件彩陶缸应是以鹳鸟为图腾的氏族的首领人物的特殊随葬品。

分布在中原地区的大河村类型,彩陶图案也以鸟纹为主,但以长翼的变体多足鸟 纹和 S 形飞鸟纹为特点。变体多足鸟纹还常和太阳纹画在一起,使人联想起太阳和鸟 寓合为一的远古传说。如《山海经·大荒东经》记载:“一日方至,一日方出,皆载于鸟。”

大河村类型彩陶上的鸟和太阳相结合的花纹,也许是崇拜太阳而以鸟为图腾的氏族徽纹在彩陶上的表现。

东部沿海地区的人们,面向大海,湖泊密布,河流纵横,有舟楫之利,是交换活 动出现较早的地区,因此这地区的人们思想活跃,文采鲜明。距今六千年左右的大汶 口文化,分布在黄河下游。大汶口文化的彩陶以多层次的色彩绚丽的花纹为特点,常以两条赭色宽带夹一条黑色宽带,在黑带上以白色画花纹。大汶口文化彩陶以几何形 编织纹为主要花纹,有连栅纹、纽索纹、三角形网线纹等。还有标志性强的八角星纹。 仿生性的纹样很少,但受大河村类型彩陶的影响,也有变体勾羽圆点纹和花瓣形纹。

距今六千至四千年间的红山文化,分布在东北地区的西辽河和大凌河流域一带。 红山文化早期彩陶常以不同纹样的图案带作多层排列,还用重复出现的纹样来加强装饰效果。彩陶花纹多源于编织物的肌理纹样,以菱格阴阳纹、单弧边三角纹、复道斜 线纹和勾羽纹具有特色。辽宁阜新胡头沟和凌源三官甸子红山文化遗址中,在石圆圈 遗迹的外侧压有彩陶筒形器,这些筒形器没有底部,因此不是实用器,而是为了宗教 祭祀而特地制作的祭器。

距今六千至四千年间的红山文化,分布在东北地区的西辽河和大凌河流域一带。 红山文化早期彩陶常以不同纹样的图案带作多层排列,还用重复出现的纹样来加强装饰效果。彩陶花纹多源于编织物的肌理纹样,以菱格阴阳纹、单弧边三角纹、复道斜 线纹和勾羽纹具有特色。辽宁阜新胡头沟和凌源三官甸子红山文化遗址中,在石圆圈 遗迹的外侧压有彩陶筒形器,这些筒形器没有底部,因此不是实用器,而是为了宗教 祭祀而特地制作的祭器。

红山文化中期的石栅山墓地的彩陶,常以复道三角形纹和半圆形纹间隔地组成两 方连续图案。还有以彩绘纹样与动物雕塑相结合的彩陶作品。内蒙古敖汉旗小河沿的红山文化晚期的彩陶,图案以回形的直线和带纹构成,与挺拔而有折棱的器型很和谐,具有刚直道劲的风格。

置于茂林修竹之中的长江中游地区,盛行竹器。距今六千年左右的大溪文化,以 彩陶筒形瓶为特色,其器型是模仿当地出产的刚竹筒。彩陶上常见的陶索纹和纽结纹 则是模仿竹条和绳编的样式。

距今五千多年的以鄂中、鄂东为中心的屈家岭文化,以薄壳彩陶为特征。由于烧 制时火候较高,彩纹呈现出晕化的特殊效果。彩陶主要器型有高圈足壶、杯和纺轮。 彩陶纺轮的图案格式以旋式和反向平行线式为主,尤以太极式的阴阳双关纹富有特色,具有统一于圆形的周而复始的循环不已的流动感。 长江下游的马家浜文化和良渚文化,只发现了少量的彩陶,一些彩陶纹样受到大汶口文化的影响。宁镇地区句容县新发现的新石器时代文化遗址中,出土了绘着红、 黑花纹的彩陶,并以十字形花朵纹和曲折线菱格纹为特色。

闽、台、粵、港、桂沿海地区的新石器时代居民从事着半渔半农的经济活动。在 这些沿海地区的新石器时代贝丘遗址出土的彩陶有着共同的艺术风格。早期彩陶多以土红色绘竖条纹和卵点纹,中期彩陶常以小单元的弧曲纹和连续水波纹来构成图案,表明了闽、台、粵、港、桂沿海地区自古以来有着密切的联系。

西藏昌都地区的卡若遗址,发现了距今五千年至四千年的新石器时代文化。在卡 若遗址中发现了两件彩陶,以彩绘纹与划线纹相间为特色。其中一件为变体鸟形彩陶罐,造型奇特,以曲折纹表示鸟身上的羽毛,具有象征意味。

仰韶晚期,在甘肃中部发展起来的石岭下类型,有较强的地方特色。彩陶花纹以 鲵鱼纹及其变体纹样为代表。并且出现了以弧带构成的旋式图案。秦安大地湾还出土了一件绘有两组双兽相搏图纹的彩陶罐。

继石岭下类型而兴起的马家窑文化,约距今五千年至四千年左右,主要分布在甘 肃中部和青海东北部。马家窑文化的彩陶,数量巨大、器型多样、图案繁丽、花纹精美, 达到了中国彩陶艺术的顶峰。

马家窑文化还分作马家窑、半山、马厂三个相延发展的类型。

马家窑文化还分作马家窑、半山、马厂三个相延发展的类型。

马家窑类型的彩陶,器表打磨光滑,多以浓亮如漆的黑彩绘花纹。在盆、钵、碗 内常绘精美的图案;有的瓶、壶的器表还通体满绘花纹。这些彩陶花纹主要以弧线构成,常以平行直线和复道弧线、波状线相间,呈有节律的直与曲的对比,显的柔美而流畅。还有少量的自然形花纹、人面鱼身纹和团鱼纹(亦称蛙纹)是表现氏族特征的花纹,还有各种样式的变体鸟纹。并且出现了一些被神化了的动物纹,如两足的蛙状纹和虫纹、无头的鸟纹、双头六足的兽纹等。青海大通出土了一件彩陶舞蹈纹盆,五人一组的携手作舞者,排列于盆内壁上方,再现了氏族人们在泉边池畔集体起舞的情景。半山类型的彩陶,制作更加精丽,刻意追求华丽的装饰效果。半山彩陶的纹样常 以黑色锯齿带和红色带纹合镶在一起,组成严密紧凑的图案。半山彩陶体现出完美的 立体设计,在俯视或平视时都构成有着完美格式的图案纹样。两方连续的旋纹是半山彩陶花纹中主要纹样。连续菱格和以平行线为骨式的图案,也是半山彩陶常见的图案样式。 除了几何形花纹外,半山彩陶出现了寓意深奧的撒播稷粟种子的神人纹壶。这种类于农 神的纹样是当时农业进一步发展的结果,反映出人们增强了主宰自然的信心。

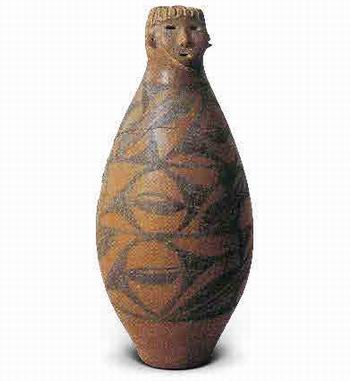

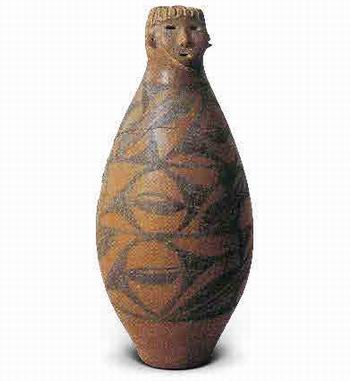

马厂类型彩陶上的神人纹成为主要花纹之一,并且演变出各种新异的样式:有的 头部消失而肢爪增多;有的只存头部和上身如彩陶变体神人纹鸟形壶,最后演变成残 留着爪指的折线纹,仅是示意地表现着神人。四大圈纹也是马厂彩陶的主要花纹,彩 陶的四大圈纹壶是由半山晚期彩陶的四大圈纹发展而成。在四大圈纹中填充着各式花纹,运用了大图案中套小图案的装饰手法。

河西走廊一带的马厂类型彩陶以几何形纹样为主,多以直线造型,常以宽带构成 的凹凸形、回形和三角折曲形作为图案的框架,其间填着细网线纹,并露出呈几何形 的陶地,形成了多层次的变化。

距今四千年时,齐家文化在甘肃、青海一带兴起。由于分布的地域不同,齐家文 化彩陶有着多种风格。彩陶圆底双耳罐腹部绘着套叠状的似木纹的纹饰,器型和花纹 都带有草原文化的气息。河西走廊的齐家文化彩陶,花纹多以直线造型,给人以齐整 规范的感觉。

在齐家文化之后,彩陶在西北地区仍延续了很长时间,由于该地区的经济方式由 农业向牧业转换,彩陶逐渐趋于衰落。

进入龙山文化时期,中原地区发展很快,少数人享用的彩绘陶礼器代替了多数人 日常实用的彩陶,彩绘陶的兴起标志着礼器文化的出现。

兴起于礼器滥觞期的彩绘陶

兴起于礼器滥觞期的彩绘陶

新石器时代彩绘陶的研究工作尚处于起始阶段,这是因为彩绘陶的数量要远少于 彩陶,并且由于彩绘陶上的纹样不易保存下来的缘故,所以我们见到的彩绘陶的考古 资料零星而分散。但是随着对彩绘陶研究的不断深入,彩绘陶在文化史上的重要地位 也逐渐被认识。

彩陶的花纹是先绘于陶坯上与陶坯一起烧制而成的。而在陶器烧成后再绘彩纹的 则被称作“彩绘陶”。

如果说彩陶的发展是以黄河流域为中心,那么彩绘陶则是以江南一带为中心发展 起来的。彩绘陶产生的时间稍晚于彩陶。距今近七千年的浙江省余姚县河姆渡一期遗址,出土了三件在灰白色陶衣上绘有深褐色花纹的陶片,原先被认作彩陶,后来经观察分析,乃是在烧成的陶器上以具有漆膜特征的深褐色涂料绘着鸟的翅羽纹的彩绘陶。

彩绘陶产生之后的发展却相当缓慢,直至距今五千多年的崧泽文化,彩绘陶才有 了明显的发展。崧泽文化主要分布在太湖流域。崧泽文化的彩绘陶的器型有豆、杯、罐、 壶、瓶等,多在泥质黑衣灰陶上绘褐红色花纹,花纹的样式以编织纹为主,有纽索纹、波折纹、旋纹等,是对编织器的肌理纹样的模拟。继崧泽文化而起的良渚文化,也发现了少量的彩绘陶,也有以漆作为彩绘涂料的。彩绘花纹多以弧线组成,有涡纹等纹样。

彩绘陶产生之后的发展却相当缓慢,直至距今五千多年的崧泽文化,彩绘陶才有 了明显的发展。崧泽文化主要分布在太湖流域。崧泽文化的彩绘陶的器型有豆、杯、罐、 壶、瓶等,多在泥质黑衣灰陶上绘褐红色花纹,花纹的样式以编织纹为主,有纽索纹、波折纹、旋纹等,是对编织器的肌理纹样的模拟。继崧泽文化而起的良渚文化,也发现了少量的彩绘陶,也有以漆作为彩绘涂料的。彩绘花纹多以弧线组成,有涡纹等纹样。

黄河流域出现彩绘陶的时间相对较晚。在距今五千多年的甘肃秦安大地湾四期遗 址大房子中,出土了用朱红色漆绘的花瓣形纹的彩绘陶片,这种花瓣形纹也是庙底沟类型晚期彩陶上常见的花纹。

此后,黄河中、上游地区的彩绘陶的发展曾一度中断。直至距今四千多年时,分 布在宁夏南部和甘肃中部的切刀把文化遗址,发现了少量的彩绘陶。甘肃省榆中县出土了几件在上腹绘有红色交叉纹而下腹印有篮纹的切刀把文化彩绘陶壶。距今四千年左右的以甘肃中部为中心的齐家文化,也发现了一些彩绘陶,齐家(祁甲)坪遗址出土了十余件用赭石或朱红色绘彩纹的彩绘陶,大多是在壶、罐的口沿内外绘红色宽带 纹。其中有一件绘着红色复道正倒三角纹的灰陶双耳罐,与齐家坪遗址出土的彩陶上的纹饰基本相同。

此后,黄河中、上游地区的彩绘陶的发展曾一度中断。直至距今四千多年时,分 布在宁夏南部和甘肃中部的切刀把文化遗址,发现了少量的彩绘陶。甘肃省榆中县出土了几件在上腹绘有红色交叉纹而下腹印有篮纹的切刀把文化彩绘陶壶。距今四千年左右的以甘肃中部为中心的齐家文化,也发现了一些彩绘陶,齐家(祁甲)坪遗址出土了十余件用赭石或朱红色绘彩纹的彩绘陶,大多是在壶、罐的口沿内外绘红色宽带 纹。其中有一件绘着红色复道正倒三角纹的灰陶双耳罐,与齐家坪遗址出土的彩陶上的纹饰基本相同。

在东北地区,以石砌建筑群和出土了陶塑女像而闻名的辽宁喀左东山嘴红山文化 晚期遗址中,出土了与祭祀有关的涂有朱红色的彩绘陶罐。

龙山文化时期,黄河中下游地区的彩陶很快衰落,彩绘陶取代而继起,其中以山 西省襄汾县陶寺中原龙山文化墓地出土的彩绘陶为代表。在陶寺墓地已发掘的四百多座 墓中,大型墓只有六座,并在这些大型墓中出土了一些精美的彩绘陶。这些彩绘陶多在 器表施黑色陶衣,再以红、黄、白等色绘花纹,也有在红色底衬上绘黄、白色花纹。彩 绘花纹工整而细致,有大圆点纹、折带纹、旋纹、回形纹等几何形花纹。特别引人注目 的是一些陶盘中绘着蟠龙纹单独纹样,陶寺彩绘陶盘中的早期蟠龙纹更接近于鱼形,与半坡类型彩陶上的鲵鱼纹很相似。陶寺彩绘陶盘上较晚的蟠龙纹则变得细长,可以认为是商周青铜盘上蟠龙纹的前身。陶寺彩绘陶上还有一种变体动物纹,与商代青铜器上的一些花纹一致,说明这些青铜器上的一些花纹也是源自彩绘陶的。

陶寺中原龙山文化彩绘陶随葬于配有成组礼器的大型墓中,表明饰有蟠龙纹等具 有徽纹性质的彩绘陶是被权贵人物专门享用的。从新石器时代晚期各处发现的彩绘陶来看,有的出于大型墓,有的出于大房址,有的出于石砌祭祀建筑群中。可见在这些特殊的场合中,彩绘陶是作为礼器出现的,彩绘陶上的徽纹式的装饰纹样已不再是人人都能平等使用的,成为表现显贵阶层权威的标志性纹样。自此,作为日用的陶器与 礼仪用的陶器开始分野。

新石器时代彩陶和彩绘陶的艺术价值

新石器时代彩陶和彩绘陶的艺术价值

古代中国的原始艺术十分发达,但经过近万年的漫长岁月,当时画在人体、麻织 品和木器上的图纹早已荡然无存。现在大量遗留下来的彩陶及彩绘陶上的图纹都保存较好,成为研究中国原始美术主要的实物资料。中国彩陶和彩绘陶的产生和发展贯穿于整个新石器时代,这对研究中国美术的起源和中国美术发生期的特殊的发展过程具有重要的价值。从整体来说,彩陶艺术的起源和人们的社会生活有着密切的关系。彩陶的样式首先和人们的物质生活相关,出于实用的习惯和需要,总是模拟原先使用过的器皿形状和肌理纹样,在他们的臆想中,只有这样才能保持被模拟的原先使用的器皿的功能。随着实用的需要和制陶工艺的发展,陶器的造型和彩绘纹样逐渐脱离被模拟的原先使用的器皿的样式,并根据美的法 则设计出经过变化的几何形纹样,成为纯粹的精神生产的产物。

彩陶和彩绘陶上还有许多寓意深奥的仿生性动物纹样和人格化的动物纹样。如半 坡类型彩陶以鱼纹为主要花纹,并且出现了鱼和人面相寓合的奇特纹样,这类纹样被 认为是图腾纹样。图腾是以动物等超人的物类作为氏族的始祖,从精神方面强调氏族成员的血缘关系,图腾纹样则成为氏族共同体的艺术表现。因此,彩陶上的图腾纹样 从起始就是精神生产的产物。在关中地区半坡类型的彩陶上还有鱼和鸟头、人面相寓合的纹样。鸟纹是庙底沟类型彩陶的主要花纹,被认为是庙底沟部族的图腾纹样之一。 在半坡和庙底沟类型相邻地区彩陶上出现的这种奇特的复合纹样,乃是在相邻地区以鱼类为图腾和以鸟类为图腾的部族相融合而在彩陶图案上的反映,这现象正是在不同部族结成部落联盟时出现的。由于“族”的范围不断扩大,作为表现单一氏族的写实的某一种类具体的动物纹样,已不能表现包容更广的部落联盟的远为复杂的内涵,因此,必须设计出示意性的复合纹样。因此,从彩陶和彩绘陶的图案纹样来看,不论是自然形或几何形的纹样都经过了从具象到意象的发展过程。中华民族是多民族会聚的共同体,不同远古文化彩陶的相互影响和复杂的复合纹样的发展,反映出中华民族共同体特殊的形成过程,这也决定了中国美术走上意象表现之路。

彩陶和彩绘陶上还有许多寓意深奥的仿生性动物纹样和人格化的动物纹样。如半 坡类型彩陶以鱼纹为主要花纹,并且出现了鱼和人面相寓合的奇特纹样,这类纹样被 认为是图腾纹样。图腾是以动物等超人的物类作为氏族的始祖,从精神方面强调氏族成员的血缘关系,图腾纹样则成为氏族共同体的艺术表现。因此,彩陶上的图腾纹样 从起始就是精神生产的产物。在关中地区半坡类型的彩陶上还有鱼和鸟头、人面相寓合的纹样。鸟纹是庙底沟类型彩陶的主要花纹,被认为是庙底沟部族的图腾纹样之一。 在半坡和庙底沟类型相邻地区彩陶上出现的这种奇特的复合纹样,乃是在相邻地区以鱼类为图腾和以鸟类为图腾的部族相融合而在彩陶图案上的反映,这现象正是在不同部族结成部落联盟时出现的。由于“族”的范围不断扩大,作为表现单一氏族的写实的某一种类具体的动物纹样,已不能表现包容更广的部落联盟的远为复杂的内涵,因此,必须设计出示意性的复合纹样。因此,从彩陶和彩绘陶的图案纹样来看,不论是自然形或几何形的纹样都经过了从具象到意象的发展过程。中华民族是多民族会聚的共同体,不同远古文化彩陶的相互影响和复杂的复合纹样的发展,反映出中华民族共同体特殊的形成过程,这也决定了中国美术走上意象表现之路。

彩陶和彩绘陶的图案主要采取动的形态和格式,花纹也多以弧线、弧形和圆点构 成,在动的格式中充分舒展,具有流畅优美的风格。中国彩陶常采用以点(圆)定位的方法,从图案定位点的各方都能延伸出纹样,在最小的制约下获得充分展开图纹的自由,使多单元的图案动而不乱,繁而有致,变化无穷。庙底沟类型彩陶还以不等距的定位点构成散点式流动的不对称图案,而以统一的造型和动势使图案纹样取得和谐 的效果。这种散点构成形式成为中国传统图案主要的构成形式之一。

彩陶和彩绘陶图案的各种动的格式中,旋式是一种主要的图案格式。斜列式也是 彩陶图案中常见的具有动感的格式,彩陶图案也有结合底色运用斜列式和旋式,呈等 距交错式的旋动。此外,彩陶图案中还有钩曲、波状、垂弧、“之”字形、缠枝形等 动的格式,以连续不断的运动突破空间的限制,表现出中华民族先民自强不息的进取 精神和旺盛的创造力。

在历史悠久的传统艺术中,彩陶和彩绘陶是最早以彩绘纹样与造型相结合的作品。 中国彩陶很注意图案纹样与器型的关系,相辅相成而统一谐调。也注意彩陶图案在不 同视角所产生的不同视觉,使之从不同角度都能看到美丽的画面。这种以彩绘纹样与造型浑然一体完美结合的艺术手法,同时也成为传统雕塑和工艺美术极有特色的表现手法。

彩陶和彩绘陶艺术是传统艺术序篇中灿烂辉煌的一页,反映了中国远古时期各部 族的丰富多彩的文化面貌,并在历史进程中,各部族的文化相互影响和多层次地融舍的过程。还成为青铜艺术的一个重要源头。由彩陶和彩绘陶艺术的发展过程,可以研究中国古代先民观察事物的方法和美学观念形成的情况,也可研究意象表现方法的发 展过程,还可研究中国和世界其他地区的远古艺术不同的发展道路。

彩陶和彩绘陶艺术是传统艺术序篇中灿烂辉煌的一页,反映了中国远古时期各部 族的丰富多彩的文化面貌,并在历史进程中,各部族的文化相互影响和多层次地融舍的过程。还成为青铜艺术的一个重要源头。由彩陶和彩绘陶艺术的发展过程,可以研究中国古代先民观察事物的方法和美学观念形成的情况,也可研究意象表现方法的发 展过程,还可研究中国和世界其他地区的远古艺术不同的发展道路。

中国新石器时代的彩陶和彩绘陶不仅是中国古代文化艺术的瑰宝,也是世界古代 文化艺术的重要组成部分,在远古艺术宝库中散发着夺目的光辉。

注:本文选自上海人民美术出版社出版的《国家馆藏珍宝——中国陶瓷大系》一书,原标题为《中国新石器时代的彩陶和彩绘陶》

彩陶人头器口瓶 仰韶文化庙底沟类型,甘肃省博物馆藏 甘肃秦安大地湾出土

小口细颈锥刺纹壶

彩陶鱼纹盆 仰韶文化半坡类型 国家博物馆藏 陕西西安半坡遗址出土

彩陶漩涡三角纹双耳壶 大汶口文化 国家博物馆藏 山东泰安大汶口出土

彩陶旋纹壶 马家窑文化马家窑类型 临夏回族自治州博物馆藏 1974 年甘肃永靖金泉出土

红陶鸟形器 齐家文化 临夏回族自治州博物馆藏 甘肃康乐苏集乡商罐地出土

陶盆形三足鼎 龙山文化 南京博物院藏 山东日照两城镇遗址出土

陶刻划猪纹钵 河姆渡文化 浙江省博物馆藏 浙江余姚河姆渡遗址出土

彩陶网线纹罐 齐家文化 临夏回族自治州博物馆藏 1976 年甘肃临夏南龙张家嘴出土

彩陶神人纹壶

陶带流单耳壶 良渚文化 上海博物馆藏 上海青浦福泉山遗址 出土

彩陶弧线圆点纹细颈壶

黑陶镂孔双层壶 崧泽文化 上海博物馆藏 1966 年上海青浦寺前村遗址出土