一个错别字害了一幅好作品,“沙孟海奖”评审大呼可惜

近日,

“浙江书法奖·沙孟海奖”

第十届全浙书法篆刻大展

公布评选结果

随后

浙江省书协官微

连续多日发布专家评审札记

令人颇感意外的是

专家们谈论比较集中的

竟然还是错别字问题

本次评奖

3668位书法作者的4733件作品

初评入围不到500件

终评入展352件作品

有些不错的作品

最后掉在错别字这个坑里

令评审们深感可惜

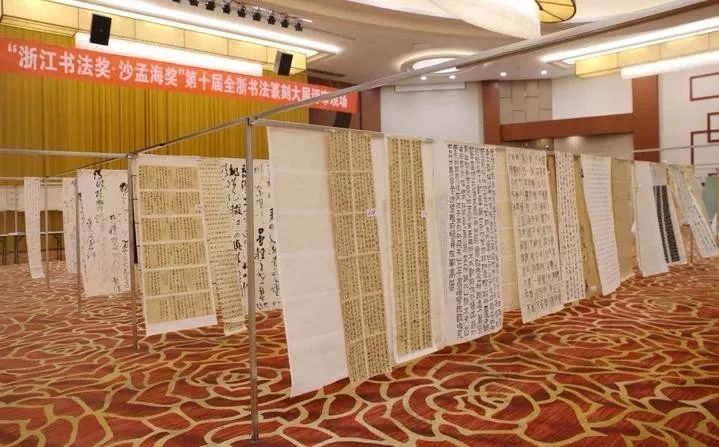

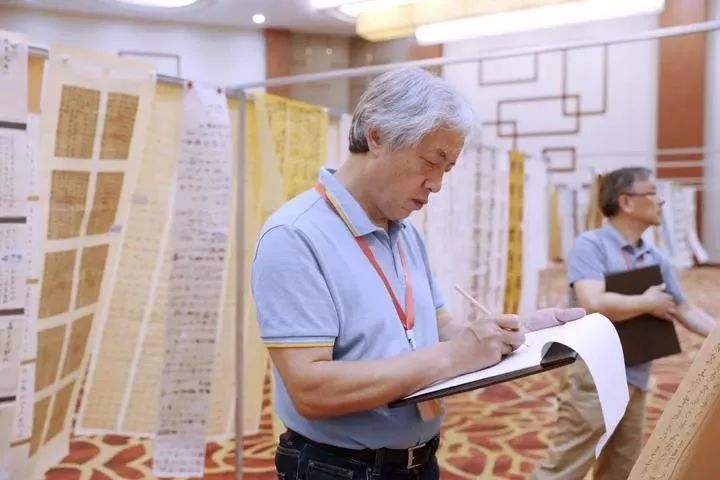

评审现场

一、把关纠错

本次评奖,浙江书协在评奖专家外,又专门组成了学术评论观察组,组长斯舜威,组员由姚建杭、陈胜武、蔡树农、方爱龙、范斌等组成。

这些“观察员”并不直接参与评奖,其主要职责是“把关纠错”——根据《评审规则》:“作品内容要符合汉语规范。凡有明显错字或文义不通的作品不得入选。”

初评时,评委也会对作品进行挑错揪错,“学术评论观察组”的“主战场”则在终评环节:所有参加终评的作品被悬挂起来,“观察员”发现疑似差错后,不管大小,都会用纸条标出,夹在作品上,再供评委参考。

可以理解为,浙江书协用了多道防线来防止最终入围的作品里出现文字和文义上的错误。

这些“纸条”的杀伤力还是很大的。斯舜威谈到,“在最终评审时,对有文义、字法有错误的作品,评委们基本上做到了‘零容忍’,处理表决时都是‘一致通过’。”有时候,看到一件不错的作品被拿下,斯舜威深感有点“挥泪斩马谡”的味道。

可见,在评委和观察员眼中,错字、漏字、漏句这些文字、文义上的问题均被视为一件书法作品的硬伤,是致命的。

评审现场

二、有点触目惊心

几圈观察下来,斯舜威感受很深,他坦率地说:“‘差错率’还是比较高的,有的作品甚至有点‘触目惊心’,如一幅作品有多个错别字,或多个漏字、漏句。”

繁体字是最大的“坑”。

普通人不了解并不为过,但对于正式书法作品而言,写错繁体字属于“初级错误”。

哪些字容易错?斯舜威与陈胜武都有详细谈到。本次展览以常山江宋诗之河为主题,常山县委宣传部和县文联提供了《常山宋诗一百首》文本供作者参考,所以错误比较集中。

斯舜威说:“如仅仅‘范’‘才’两个字,就让一批作品‘中枪’。这次好几位作者书写了范成大的《玉山道中》,而把‘范’写成了‘範’,殊不知姓的‘范’用不着‘繁体’。有好几位作者写了赵鼎的《题常山草萍驿》,首句为‘才过常山到草萍,驿亭偏喜雨初晴’,‘才’的篆体应作‘纔’,许多作者则用了‘才’。这真是该简不简,该繁不繁。”

陈胜武提到“云和雲,台和臺,里和裏,才和纔,谷和穀,余和餘,干和乾、幹、榦,艸和草、皂,征和徵。”他说,这些常用字只要作者认真听过一次,应该就不会错。

另外,陈胜武指出,小篆和大草是错漏的重灾区,部分作品明显可以表现出作者明显不懂字法。比如“米芾《蜀素帖》中的《送王涣之彦舟》,不少作者整天临摹米字,但是对这首诗似乎没有什么理解。相当部分的作品抄写了这首诗,却是千奇百怪的错漏层出不穷。‘白面王郎年十八’,‘面’有人写作面条的‘麵’”等等。

至于漏字、漏句,则更令人匪夷所思了。如“‘可怜一点终不易,枉驾殷勤寻漫仕。漫仕平生四方走,多与英才并肩肘’,四句短短28字,有作者竟然漏掉20个字而浑然不觉,可见作者对于诗文毫无了解,自己对作品也没有复核。”

甚至,还有人把“烹”的上部写成了“享”,可以说是令评委很“无语”了。

评审现场

三、这个问题,其实是老生常谈

实际上,书法作品中多错字不是什么新问题,对当代书坛而言,这已经是持续几十年的全国性的“老生常谈”了。

早在八十年代,著名书法家曹宝麟等就曾在中国书法界多次呼吁在书法作品中尽量减少和避免错别字。著名学者、书法家白谦慎先生曾在文章中谈到,“他提出的实际上是书法家如何加强文化修养的问题。从视觉的角度来说,写错个把字,当然不会给观赏带来太大的影响,除非这个错字把文意弄得全然不通。但全国各种展览中错别字普遍增多的现象,反映出我们这个时代书法家文化素质的普遍下降。古代名书家有时也写错字,但多属无意,和今天因文化素质低造成的错误不同。因此,呼吁重视错别字更深一层的含意在于,书法家应当加强文化修养。我们处在一个追求视觉效果的时代,在主持展览和参加展览的人中,不相信文化修养和书法有关系的人并不少,但反观近二十年来的书坛现状,那些成了名的书家,水准继续提高或没有下降的,多是那些学养比较好的。”

把字写对,只是书法作品最最基本的要求,为什么就那么难?

前不久,中国书协在浙江绍兴举办“源流”“源流·时代——以王羲之为中心的历代法书与当前书法创作暨绍兴论坛”,事后,评论家张瑞田发表文章谈到,论坛问答环节中一位书法家的问题令他印象深刻——“南社创社人陈去病、高旭、柳亚子的书法都不好,他们是文人,作为文人,书法写不好,是不是可以这样理解,有文化的人不一定就能写好字。”

最后,“白谦慎回答了这个问题,他谈到书法家的文化修养,尤其强调文化修养与书法的辩证关系。他没有直接回答提问者的问题,最后说了一句意味深长的话,再过50年,市场拍卖,你看看人们是买南社社员的字,还是买书法家的字。”

评审现场

可见,那么多年,在当代书坛,文化修养之于一个书家的重要性,并没有在所有人心里达成真正的共识。

这个问题如果严谨讨论,几夜都难以言尽,还是回到本次沙孟海奖的评审。

浙江省文联副主席、书记处书记、省书协副主席赵雁君强调:“重学养”是浙江书协一贯的传统,在人才培养工作中一以贯之的重视;特别是近几年的展览评审工作中增加文字文本审读环节,以正确引导书法界对学养素养的提升及创作方向的把握。

评奖总结时,浙江省书协主席鲍贤伦说:“我们对书写文字的解读、质疑,体现了我们对汉语言文字应有的尊重。浙江书法展览评审的文化审察还处在起步阶段,书法要尽最大可能尊重汉语言文字规范。当然我们也明白,书法艺术毕竟不是简单的抄写行为,在评审过程中也会注意把握书法艺术和语言文字的差异,对于作品中最典型的错漏问题要找出来打下去,对一般性的问题还是相对宽容的。”

他说:“之所以对文字如此认真,是为了促使作者更加重视文字基本功和学养的提高。”

浙江书协实是一番苦心。毕竟,一个真正有志于成为书家的人,并不需要有人来提醒他“别写错别字”,因为他明白这问题太初级,除此之外,他还有很长一段路要走。

评审现场

那么,要成为一个真正意义上的“书法家”,究竟有什么样的标准?

朱关田先生早年在《当代书坛观感》里就曾谈过这个问题:

“普及毛笔字训练,一般能写写正楷、行书这类应用性强的书体,做到结体工稳、匀净平正就可以了。但是作为书法家,要求就高了。一方面要了解文字的构造和书体源流,借鉴名迹,熔铸古今,推陈出新,自成风貌。另一方面还得转益多师,要有字外工夫,诸如文字、史学、哲学等学问修养,更要有崇高的人格修养。提高人品,然后才能提高书品。王僧虔说:‘书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。’书法艺术以神采为首要,但离不开形质。形质与神采,是辩证的统一体,只有兼而有之,形神俱融,不仅具有美观的外形,更有充足的精神内涵。”

而要达到这种境界,“不仅需要经过艰辛和长期不懈的努力,而且还需要借助于字外的学问修养。”

50个易混繁体字

(仅供参考)

1、“後”与“后”,“后”在古代确实有两种写法:“後”和“后”,但“後”表示方位,例如“後面”、“後来”等,“后”则是一种特定称谓,例如“皇后”、“后土”等。

2、“干”的繁体有三种写法:“乾”、“幹”和“干”。当表示“湿”的反义词时写作“乾”,例如“乾燥”、“乾脆”;当表示事物的主体和重要部分,或者表示动词“做”时,写作“幹”,例如“主幹”、“幹部”、“幹活”;其余都写作“干”,例如“天干地支”、“干戈”、“干将莫邪”、“干宝”。

3、“尽”的繁体有两种写法:“儘”和“盡”,前者用于“儘管”(现在读第三声),后者用于“盡頭”、“前功盡棄”(现在读第四声)。

4、“历”的繁体有两种写法:“歷”和“曆”,前者用于“經歷”、“歷史”、“歷代”;后者用于“日曆”、“曆法”。

5、“范”的繁体有两种写法,用作姓氏时写作“范”,其余写作“範”。

6、“钟”的繁体有两种写法:“鐘”和“鍾”,前者用于“鐘錶”、“時鐘”、“敲鐘”,后者用于“鍾情”、“鍾愛”、“鍾靈毓秀”。

7、“丑”的繁体有两种写法:“丑”和“醜”,表示“丑陋”之意用“醜”,例如“醜八怪”;表示天干地支或戏剧角色时用“丑”,例如“丑時”、“生旦淨末丑”。

8、“里”的繁体有三种写法:“裡”、“裏”和“里”,表示长度单位、居所之时用“里”,如“千里”、“邻里”;表示与“外”相反时用“裡”或“裏”,例如“心裡”、“裏面”。注意,“裡”和“裏”是异体字,读音意义都相同。

9、“云”的繁体有两种写法:“雲”和“云”,前者用于“雲雨”、“白雲”;后者用于“人云亦云”、“詩云”、“古人云”。

10、“制”表示“制造”之意时写作“製”,其余写作“制”。例如“製作”、“監製”、“制止”、“限制”、“制度”。

11、“于”用作姓氏时写作“于”,其余写作“於”。

12、“面”繁体有“面”和“麵”两种,前者用于“表面”、“裏面”,后者用于“麵粉”、“麵條”。

13、“准”表示批准、允许时写作“准”,例如“准许”、“不准”、“准奏”;其余写作“準”,例如“精準”、“準则”。

14、“脏”作形容词时写作“髒”,例如“骯髒”;作名词时写作“臟”,例如“心臟”。

15、“发”的繁体有两种写法:“發”和“髮”,前者用于“發出”、“發送”、“發財”;后者用于“頭髮”、“千鈞一髮”。曾经有人说苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》押韵时重复了,押了两次“发”,其人家原来写的是“雄姿英發”和“早生華髮”啊!

16、“台”的繁体有“台”、“臺”、“檯”和“颱”四个,第一个用于“兄台”、“台鑒”;第二个用于“舞臺”、“高臺”、“平臺”、“臺灣”;第三个用于“檯面”、“燈檯”;第四个用于“颱風”。注意:“臺”一般是站人的,而“檯”则是放物品用的。

17、“斗”表示争斗之意时写作“鬥”,如“战鬥”、“鬥争”;其余仍写作“斗”,如“北斗”、“刁斗”。

18、“复”的繁体有两个:複和復。前者用于“複雜”、“複習”;后者用于“光復”、“復出”、“復興”。

19、“欲”用作动词时写作“欲”,例如“魚我所欲也”、“己所不欲”;用作名词时写作“慾”,例如“慾望”、“貪慾”、“清心寡慾”。

20、“秋”用于“秋千”时写作“鞦韆”,其余都写作“秋”或“秌”。

21、“游”用在与水有关的词汇中写作“游”,例如“游泳”、“上游”;其余都写作“遊”,例如“漫遊”、“旅遊”、“遊歷”。南宋诗人“陆游”应写作“陸游”。

22、“征”的繁体有两个:“征”和“徵”,前者用于“長征”、“征程”;后者用于“特徵”、“徵求”、“徵詢”。

23、“吊”在表示凭吊之时写作“弔”,例如“弔唁”、“憑弔”;其余都写作“吊”。

24、“系”的繁体有三个:“系”、“係”和“繫”。注意组词:“系統”、“中文系”、“干係”、“關係”、“聯繫”、“維繫”、“繫鞋帶”。

25、“郁”的繁体有两个,“鬱”和“郁”。注意组词:“憂鬱”、“鬱鬱寡歡”、“蔥鬱”、“文采郁郁”、“濃郁”、“馥郁”、“郁达夫”。

26、“几”在表示小桌子时写作“几”,例如“茶几”、“條几”;其余都写作“幾”。

27、“借”在表示凭借、依靠之意时写作“藉”,例如“藉口”、“藉著”;表示借出之意时仍写作“借”,例如“借錢”、“借用”。

28、“咸”在跟“淡”相对时写作“鹹”,例如“鹹菜”、“鹹魚”;在表示“全,都”时仍写作“咸”,例如“老少咸宜”、“少長咸集”。用作地名或年号等专有名词时也写作“咸”,例如“咸陽”、“咸豐”。

29、“松”用作树名和人名时写作“松”,例如“松樹”、“松柏”、“李如松”。其余都写作“鬆”,例如“鬆緊”、“鬆懈”、“放鬆”。

30、“谷”表示山谷及姓氏时仍写作“谷”,表示谷物时写作“穀”,例如“五穀豐登”。

31、“岳”在表示山时写作“嶽”,例如“五嶽獨尊”;用于姓氏时仍写作“岳”,例如“岳飛”。

32、“奸”在某些词中写作“姦”,例如“姦淫”;其余仍写作“奸”,例如“漢奸”、“奸細”、“奸雄”。

33、“御”在表示抵挡之意时写作“禦”,例如“防禦”、“禦敵”、“禦寒”;其余写作“御”,例如“御駕親征”、“御花園”。

34、“出”在表示量词时写作“齣”,例如“一齣戲”;其余均写作“出”。

35、“布”用作名词时仍写作“布”,用作动词时写作“佈”,例如“布匹”、“抹布”、“發佈”、“佈局”。

36、“姜”的繁体有两种写法:“薑”和“姜”,前者表示植物“生薑”;后者用于姓氏,例如“姜尚”。

37、“党”在表示政党时写作“黨”,例如“黨员”;表示姓氏或民族时写作“党”,例如“党项”。

38、“汇”的繁体有两种写法:“匯”和“彙”,前者用于“匯合”、“匯款”、“匯集”;后者用于“詞彙”、“彙編”。

39、“苏”的繁体有两种写法:“甦”和“蘇”,前者用于“甦醒”;后者用于“江蘇”、“蘇軾”。

40、“须”的繁体有两种写法:“須”和“鬚”,前者用于“必須”;后者用于“鬍鬚”。

41、“获”在表示收成时写作“穫”,例如“收穫”;其余写作“獲”,例如“獲取”、“捕獲”。

42、“才”在表示副词时写作“纔”,例如“剛纔”、“现在纔來”;其余写作“才”,如“人才”、“天才”。

43、“冲”用在与水有关的词汇中写作“沖”,例如“沖洗”、“沖走”、“沖刷”;其余写作“衝”,如“要衝”、“衝擊”、“衝突”。

44、“舍”作为动词时写作“捨”(现在读第三声),例如“捨棄”、“施捨”;作为名词时写作“舍”(现在读第四声),例如“宿舍”、“寒舍”。

45、“筑”在表示古代乐器时写作“筑”,例如“擊筑”;其余写作“築”,例如“建築”、“築造”。

46、“采”作为动词时写作“採”,例如“採花”、“採摘”;作为名词时写作“采”,例如“神采奕奕”、“文采”。

47、“丰”在表示丰富、丰盛之意时作写“豐”,例如“豐富”、“豐年”;其余写作“丰”,例如“丰韻”、“丰采”。

48、“只”作为量词时写作“隻”,例如“一隻雞”、“形單影隻”;其余写作“衹”和“只”均可,用“衹”更为正式,例如“衹是”、“衹有”。

49、“表”在表示计时工具时写作“錶”,例如“手錶”、“鐘錶”;其余写作“表”,例如“表面”,“表現”。

50、“注”的繁体有两种写法:“註”和“注”,前者用于“註冊”、“批註”、“註解”;后者用于“注射”、“注意”、“全神貫注”。

希望各位作者,在今后的创作过程中,谨慎对待“错别字问题”,避免硬伤。