中国佛造像印的发轫与演变(一)

2019-08-06 10:58:01 来源: 点击:

中国佛造像印是佛教传入中土之后的产物,历来印谱中鲜有著录。近代考古学的兴起和敦煌文献的发现,为佛造像印的研究提供了新的资料。新疆地区出土的佛造像印,可将其产生时间追溯至魏晋时期。敦煌戒牒文献,为佛造像印的使用提供了新的证明。概括而言,佛造像印主要包括早期佛造像印、戒牒文献中的佛造像印、宋元私印中的佛造像印以及近现代篆刻艺术类佛造像印。不同时期的佛造像印具有不同的艺术风格,也发挥着不一样的功用。它们彼此之间并无明显的传承关系,而是结合当时的社会条件独立发展起来的,这种适应性正是长期以来佛造像印能够持续发展的重要原因。

佛造像印属肖形印的一类,不等同于佛教宗教用印,凡是以佛像、菩萨、罗汉等形象为内容的印章,不论用途为何,均为佛造像印。而以莲花、卍字等佛教元素、图案入印的印章,与佛造像印有别,不在本文的讨论范围之内。

佛造像印属肖形印的一类,不等同于佛教宗教用印,凡是以佛像、菩萨、罗汉等形象为内容的印章,不论用途为何,均为佛造像印。而以莲花、卍字等佛教元素、图案入印的印章,与佛造像印有别,不在本文的讨论范围之内。

图1. 孔望山佛造像拓片

肖形印最早出现于商周时期,在两汉发展至顶峰,印面内容丰富多样,包含人物、动物、瑞兽、神人、车马、建筑等多个方面。然而在包罗万象、数量众多的两汉肖形印中,并无佛造像印。佛造像印未能与肖形印实现同步,形成了独具特色的发展轨迹。这种独特性,值得深入探讨。

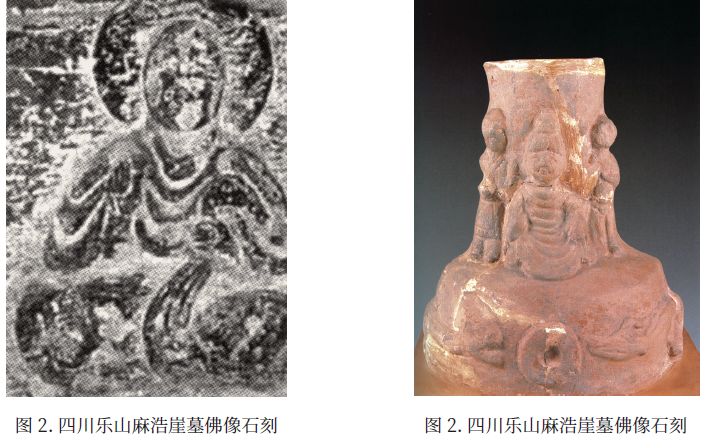

佛教产生于印度,中国佛造像印产生的前提是佛教的东渐。目前学术界对佛教传入中国的时间尚无定论,但最迟在东汉时期。一般认为属东汉晚期的连云港孔望山摩崖造像中就有早期佛教内容。1 其中崖面造像X77(图1) 2是典型的佛造像。“正面坐像……头顶有高肉髻,头部有两重圆形头光,身着圆领衣衫。右手置于胸前,掌心向外,施无畏印;左手于胸前持水袋。坐像系采用浅浮雕与阴线刻相结合的技法雕造。”3这种佛像造型,与四川乐山麻浩崖墓甬道门楣上的佛像(图2)4,以及彭山崖墓出土的摇钱树基座上的佛像(图3)5相类似。相比于摩崖造像、石刻、器座等,佛造像印的产生时间要更晚一些。

我国最早的一部古玺印原钤印谱《顾氏集古印谱》中已收入少量的肖形印,但由于我国传统金石学注重对文字的考释,肖形印长期以来没有引起学者的足够重视。而作为肖形印的非主要类别,印谱中的佛造像印,更是寥寥无几。清代陈介祺所辑《十钟山房印举》中首次专列“像形印”一类,但遗憾的是其中并未收录佛造像印。至民国间,因传世、出土的历代古玺印日益丰富,原不被学者、藏家所关注的汉魏之后肖形印开始入谱,佛造像印也偶然露相。如王光烈辑藏《昔则庐古玺印存》收录白文佛像印一方(图4)6,黄伯川《尊古斋集印》、《衡斋藏印》各收录朱文佛像印(图5) 7和朱文尊者印一方(图6) 8,可谓凤毛麟角,总体而言当时著录较为零散。

传世佛造像印在印谱中鲜有收录,对其学术研究自然也无从谈起。尽管现代学者已对肖形印的起源、形制、用途、题材、艺术风格等进行归类、研究,其中也不乏对汉代肖形印各类主题作较为深入的探讨以及对巴蜀符号印进行考证。但在佛造像印领域,研究依然十分薄弱。个别学者或从佛造像印的形式渊源与艺术表现角度,对佛造像印的审美特征加以论述;9或从造像和佛像印关系的角度,探讨佛像印的种类和艺术特征,10但多是从美学角度加以探究。目前学界对佛造像印的起源和发展问题,关注较少,也有学者认为佛造像印始自佛像边款,这一看法仅仅着眼于明清以来的文人篆刻范畴,并未将历代玺印考虑在内。比较普遍的观点认为“佛像印中有佛、罗汉、大肚弥勒(五代梁时布袋和尚),多是宋元及以后之物,小型无边框的属于元代印一类。”11将佛造像印的出现,认定为宋元时期。然而随着新近考古资料的发现,佛造像印的出现时间可以向前大大推进,也为探寻佛造像印的起源提供了新的佐证。

本文将结合考古材料、敦煌文献以及印谱资料,对历代佛造像印进行梳理,从而探讨中国佛造像印的发轫、功能以及在历代发展演变情况,以期对佛造像印现象有个全方位的认识。

一、早期佛造像印

本文中早期佛造像印泛指唐代以前出现的佛造像印,此类印章明清以来印谱中从未收录,相关资料主要见于考古材料,且数量较少,目前仅发现三方,现分列如下:

图7.圆形佛像印

此印1952年出土于新疆维吾尔自治区新和县古寺院遗址的废墟中,相关信息收录于李遇春《新疆各地发现的一部分历代印章》13以及《新疆通志·文物志》14 等资料中。印章“高1.4厘米、印面直径1.7厘米。模压制成。鼻纽,印面圆形,印面边沿有高出印面0.2厘米的三个小圆珠组成的高等腰三角图样。印面为双目直视,双手合掌于腹部,双腿结伽趺坐,身后有背光的佛像。时代为魏晋(公元220~420年),现藏新疆维吾尔自治区博物馆。” 15

图8 方形佛像印

该印出土时间、地点、年代以及收藏单位,与上述图6圆形佛造像印相同,亦收录于《新疆各地发现的一部分历代印章》一文中。印章“铜质,方形,鼻纽,中亦佛像结伽趺坐,身后背光,四周绕以连珠纹饰。” 17

图9 半规形佛像印

此印章是1957至1958年黄文弼在新疆进行考古调查时采集所得,出土于沙雅西北裕勒都斯巴克一带,收录于黄文弼所著《塔里木盆地考古记》19中,《新出历代玺印集录》20与《新出历代玺印集释》 21亦有著录。印章为铜印,“作半规形,高1.2,宽1.8厘米,背柄高6毫米,有孔。底镌一人盘足坐,类似如来佛趺坐状,左手抚膝,右手残。左边置一瓶,右边不知置何物。四周凿连珠纹。” 22

这三方佛造像印,均出土于新疆地区。前两者地点比较明确,出于新和县古寺庙遗址的废墟中,第三方是在沙雅西北部的古遗址中采集所得。三者的发现地点,都属于古代的龟兹国。“龟兹是古代塔里木盆地诸国中的一个大国,位于天山南麓,当汉通西域的北道线上。”23也是佛教传入中国途经的重要地点。“约在公元3世纪中叶,佛教已经在龟兹广泛传播,不断有身为王室的僧侣、高僧外出传教。公元4世纪时,龟兹境内已经修建了很多寺院,并且有相当的名气。可以说公元4—5世纪是龟兹佛教的鼎盛时期。”24在此地出土佛像印,也是当时佛教繁盛的一个侧影。

从印章形制上看,三枚佛像印均为铜印,鼻钮,大小在2厘米以下,印面为白文。半规形佛像印由于是采集品,缺乏明确的出土信息,不能准确判断所属年代,但与另两方在制作手法、佛像形态上具有很大相似性,应属于相近朝代的遗物。圆形佛像印印面四周有三个凸出的小圆珠。“这种铸有高出印面三个小圆珠的印章,只能用于木竹简牍的封泥之上。” 25说明该印章是纸张广泛应用之前的产物,为断代提供了佐证,也说明这三枚佛像印是实用性印章,抑于竹木简牍的封泥上,防止他人私拆。这三方印章的发现足以证明佛造像印的产生远早于宋元,可追溯至魏晋时期,是迄今发现最早的佛造像印。结合圆形和方形两枚佛像印的出土地点为古寺庙遗址,由此推断,这类佛造像印很可能是当时寺院或僧侣所用的印章。

图10 贵霜王朝佛像印

除新疆之外,中亚地区也曾出土过类似的佛像印,属于贵霜王朝时期。“贵霜王朝(Kushan)始于公元前后,贵霜人原先是中国敦煌与祁连山一带游牧民族月氏的一支。公元前1世纪初,月氏翕侯丘就却(KujuraKadphises)在喀布尔(Kabul)河流域建立贵霜王朝,中国史籍称之为大月氏。”26目前大英博物藏有一枚贵霜王朝佛像印(图10) 27,该印1834年出土于阿富汗贝格拉姆(Begram)遗址,年代为公元2—4世纪。印面直径1.2厘米,厚0.4厘米。印面刻一佛像结跏趺坐,佛像右侧为一长颈瓶,左侧为一束花蕾。印钮宽大,高0.8厘米,宽0.7厘米,厚0.4厘米,中部有一圆形穿孔。

图11/12 贵霜王朝佛像钱币

这枚印章与新疆出土的三枚早期佛像印年代相近,材质相同,且印面佛像造型均为结跏趺坐。贵霜佛像印佛像一侧有一长颈瓶,与半规形佛像印造型尤为相似,如出一辙。但贵霜王朝佛像印图案线条较为尖削,制作工艺和印钮形式与新疆佛像印均有明显差异。

此外,贵霜王朝统治者大力提倡佛教,“其王迦腻色迦,后世释子推为护法名王之一。迦腻色迦之祖父丘就却,其货币上尝刻佛像。” 28贵霜佛像钱币,是目前发现的较早有明确纪年的佛像材料,为研究早期佛教艺术提供了重要资料。相比于佛像印,用于流通的佛像钱币数量更多,佛像造型也更为丰富(图11-12)。29“钱币佛像的出现,是当时佛像的制作已经普及和流行的体现。”30佛像印的产生,与贵霜王朝佛像钱币一样,也是佛像制作、应用广泛化的结果。

我国新疆也曾出土过数十枚贵霜钱币,前述的佛像印在造型等方面很可能与贵霜王朝的佛像钱币和印章有关联,但印章鼻钮等制作方法则依然采用中国传统玺印形制。由于早期佛像印隶属于异域文化而非中原文化体系,因此长期以来这类印章未被发现或引起学界注意,历代印谱中均未涉及。新疆三方佛造像印的发现,填补了早期佛造像印资料的空白,更正了对其产生年代的认识,将我国佛像印的出现提早至魏晋时期,所具有的史料价值不容忽视。(文/张学津)

《中国佛造像印的发轫与演变系列之“唐五代宋元佛造像印”部分。