华人德:论魏碑体

2019-08-01 11:07:50 来源:网络 点击:

魏碑体并非是隶书向楷书过渡时产生的一种书体,

它是崛起于北魏孝文帝迁洛前后,

随北魏消亡而消失,

前后流行了四十年,

随即沉寂湮没了一千年。

它不像篆、隶、章草诸体,

当完成了其作为实用书体的历史使命以后,仍绵绵不绝,

或为书家所研习擅长,或用于特殊场合,

魏碑体在清代康、雍以前是无人问津的。

清代中叶以后,

它却成为碑学派书家最推崇提倡的书体,

从中寻求新的笔法、创作灵感和审美情趣。

魏碑体是中华书法史上的一朵奇葩~

它是崛起于北魏孝文帝迁洛前后,

随北魏消亡而消失,

前后流行了四十年,

随即沉寂湮没了一千年。

它不像篆、隶、章草诸体,

当完成了其作为实用书体的历史使命以后,仍绵绵不绝,

或为书家所研习擅长,或用于特殊场合,

魏碑体在清代康、雍以前是无人问津的。

清代中叶以后,

它却成为碑学派书家最推崇提倡的书体,

从中寻求新的笔法、创作灵感和审美情趣。

魏碑体是中华书法史上的一朵奇葩~

魏碑体的概念形成于清末,是指北魏碑刻中以斜画紧结、点画方峻为特征的楷书书体。这种书体主要流行于北魏孝文帝迁都洛阳以后,至北魏分裂为东、西魏这一时期洛阳地区的碑刻中。代表作品有《龙门二十品》、太和、景明、正始年间墓志,以及《贾思伯碑》、《张猛龙碑》、《马鸣寺根法师碑》等。

魏碑体非崔、卢旧法

《魏书》卷二十四《崔玄伯传》云:“玄伯自非朝廷文诰,四方书檄,初不染翰,故世无遗文,尤善草隶行押之书,为世摹楷。玄伯祖悦与范阳卢谌,并以博艺著名。谌法鍾繇,悦法卫瓘,而俱习索靖之草,皆尽其妙。谌传子偃,偃传子邈;悦传子潜,潜传玄伯。世不替业。故魏初重崔、卢之书。又玄伯之行押,特尽精巧,而不见遗迹。”玄伯之子浩亦工书。太武帝时尚书郎黎广“善古学,曾从吏部尚书清河崔玄伯受字义,又从司徒崔浩学楷篆,自是家传其法”。《魏书》卷三十五《崔浩传》云:“浩既工书,人多托写《急就章》,从少至老,初不惮劳,所书盖以百数,必称‘冯代强’,以示不敢犯国,其谨也如此。浩书体势及其先人,而妙巧不如也。世宝其迹,多裁割缀连以为模楷。”《急就章》为魏晋以后对字书《急就篇》之俗称。自魏晋以来,书家多以古典草书写《急就章》,故称《急就章》草,简称章草,以区别于今草。故知崔浩善写楷篆和章草。汉魏以来,士族世家经学艺能,都以家传,恪守旧法,世不替业。崔家所传为索靖、卫瓘草隶行押之书,体势精巧。卢家所传为鍾繇、索靖之法,卢谌六世孙伯源,亦善书,代京平城宫殿,皆由其题榜。崔、卢二家所书隶楷,也应该是鍾、卫旧法。世不替业的书风是守旧的,其真书应和魏晋时期一样,带有较浓重的隶法。

崔浩于太武帝太平真君十一年(450)六月被杀,清河崔氏及与浩同宗者皆死,和清河崔氏世代有姻亲关系的范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏也被族灭。孝文帝太和十九年(495)迁都洛阳以前碑刻如《大代华岳庙碑》、《嵩高灵庙碑》及《吊比干文》等,字皆带隶意,结构也较宽博。《皇帝东巡之碑》、《皇帝南巡之颂》虽斜画紧结(其形成原因,后文将作分析),但或多或少也带隶意,《皇帝南巡之颂》有些横画收笔还带波挑。崔、卢之二家门第清高,累世显宦,故“魏初重崔、卢之书”,这些由国家所立的丰碑巨刻,很可能受崔、卢书风影响,尤其崔浩信奉道教,与寇谦之关系密切,书写《大代华岳庙碑》和《嵩高灵庙碑》的人学崔法是极有可能的,可见魏碑体并非是崔、卢二家之法。

《魏书》卷二十四《崔玄伯传》云:“玄伯自非朝廷文诰,四方书檄,初不染翰,故世无遗文,尤善草隶行押之书,为世摹楷。玄伯祖悦与范阳卢谌,并以博艺著名。谌法鍾繇,悦法卫瓘,而俱习索靖之草,皆尽其妙。谌传子偃,偃传子邈;悦传子潜,潜传玄伯。世不替业。故魏初重崔、卢之书。又玄伯之行押,特尽精巧,而不见遗迹。”玄伯之子浩亦工书。太武帝时尚书郎黎广“善古学,曾从吏部尚书清河崔玄伯受字义,又从司徒崔浩学楷篆,自是家传其法”。《魏书》卷三十五《崔浩传》云:“浩既工书,人多托写《急就章》,从少至老,初不惮劳,所书盖以百数,必称‘冯代强’,以示不敢犯国,其谨也如此。浩书体势及其先人,而妙巧不如也。世宝其迹,多裁割缀连以为模楷。”《急就章》为魏晋以后对字书《急就篇》之俗称。自魏晋以来,书家多以古典草书写《急就章》,故称《急就章》草,简称章草,以区别于今草。故知崔浩善写楷篆和章草。汉魏以来,士族世家经学艺能,都以家传,恪守旧法,世不替业。崔家所传为索靖、卫瓘草隶行押之书,体势精巧。卢家所传为鍾繇、索靖之法,卢谌六世孙伯源,亦善书,代京平城宫殿,皆由其题榜。崔、卢二家所书隶楷,也应该是鍾、卫旧法。世不替业的书风是守旧的,其真书应和魏晋时期一样,带有较浓重的隶法。

崔浩于太武帝太平真君十一年(450)六月被杀,清河崔氏及与浩同宗者皆死,和清河崔氏世代有姻亲关系的范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏也被族灭。孝文帝太和十九年(495)迁都洛阳以前碑刻如《大代华岳庙碑》、《嵩高灵庙碑》及《吊比干文》等,字皆带隶意,结构也较宽博。《皇帝东巡之碑》、《皇帝南巡之颂》虽斜画紧结(其形成原因,后文将作分析),但或多或少也带隶意,《皇帝南巡之颂》有些横画收笔还带波挑。崔、卢之二家门第清高,累世显宦,故“魏初重崔、卢之书”,这些由国家所立的丰碑巨刻,很可能受崔、卢书风影响,尤其崔浩信奉道教,与寇谦之关系密切,书写《大代华岳庙碑》和《嵩高灵庙碑》的人学崔法是极有可能的,可见魏碑体并非是崔、卢二家之法。

魏碑体不同于写经体

自西晋八王之乱,北方诸少数民族贵族先后建立政权,入主中原。洛阳陷落,士族大批南迁,琅邪王司马睿在建康即位,建立东晋政权,从此南北政权二百六十余年间基本处于敌对状态,文化学术阻隔。北魏孝文帝时虽曾多次与南齐互遣使者通问,并曾向南齐求借图书,南齐朝廷官吏议论不准给与。王融上奏,认为“经典远被,《诗》史北流”,对虏狄能起到教化绥服的作用,于朝廷又没有损失,齐武帝同意了王融的建议,但是给北魏图书的事最终还是没有施行。这说明南北文化学术交流十分不易。南朝曾先后风行王羲之、王献之的书体,但是南朝书风影响到北朝,则是在西魏恭帝元年(554)于谨等攻破江陵,梁朝名士王褒入长安后,北周上流社会人士都纷纷学王褒的字,使北朝书风得以改变。王褒的书法是受其姑夫萧子云的熏陶,而萧子云是学鍾繇、二王书体略加变化的书法名家,王褒的书法可以说是典型的南派。南派书法初次在北方出现,引起了轰动,在此之前,由于政权对立,地理阻隔,南北书风是截然不同的。

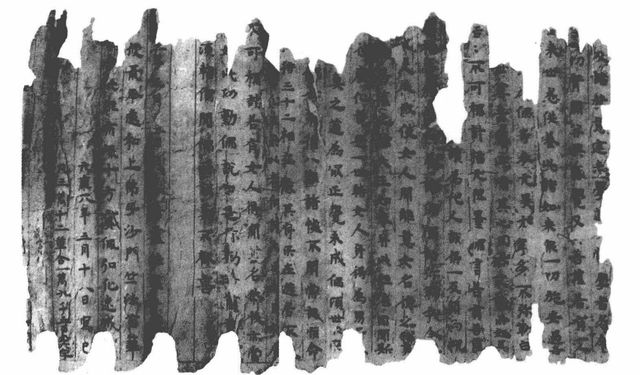

东晋十六国时期和南北朝,僧侣的流动相对要较其他阶层人士活跃自由得多。1900年敦煌莫高窟藏经洞的发现,使后人能看到自晋代、十六国时期一直到北宋的数万件墨迹。其中大量的是佛教写经。在新疆库车、鄯善等地也有十六国和南北朝时期的写经发现。如鄯善出土的北凉承平七年(449)所写《持世经》后面有尾记曰:“吴客丹杨郡张烋祖写,用纸二十六枚。”还有梁朝天监(502—519)、普通(520—527)、大同(535—546)年间的写经。南北方佛教的传播和流通相对比较宽松。

佛教自东汉明帝时传人中国,即有《四十二章经》。汉桓、灵二帝时,西域僧安世高翻译佛教经典三十余部,支谶译经十余部,另有其他西域和汉土僧人也分别译经和参与译事。魏、晋时译经之风甚盛,除了在都城洛阳外,敦煌、天水、长安、嵩山、陈留、淮阳、广州等地也翻译佛经,所译经典数以百部计,译经成了主要的佛教活动。译出的经典即大量抄写用以传播。当时已流行有“供养经”,即出资雇人写经,以为修行、利益众生之事。

魏晋大量的佛经所抄写的书体,正处于汉末由带有波磔的隶书即“八分书”和不带波磔的简率隶书向楷、行书过渡的阶段,捺笔和主横画尚含有浓重的隶书波磔意韵,显得丰肥厚重,但是已出现楷书的撇、钩。撇和钩在东汉碑刻上的八分书中几乎是不出现的,而在一些书写较快捷的隶书中,因为笔画的简省呼应产生了这种笔致,在楷书中吸纳了撇和钩的写法,并成了基本笔画。写经的字不能草率,草率就不虔敬,而抄写的速度又要快,才能出效率,故写横画都是尖锋起笔,不用逆锋,收笔处重按,转折处多不提笔转换笔锋,而是略作顿驻后再换锋,以取劲疾。写经有一定程式,即是先画好乌丝栏,每纸的行数、每行的字数(最常见的为每行17字)都有一定规格。抄写时,以旧的经卷为底本,照式抄写。抄经的人大多为寺院僧尼和以抄经为职业的经生,这些人一般是看不到名家手迹的,他们习书的范本就是前人抄写的经卷,当他们抄经时又须依照旧本抄写,不掺入己意。这样,魏晋时的写经书体就一直沿袭下来。十六国、南北朝时大量新译的佛经律论也都是用写经书体抄写的。南北朝后期,写经的书体虽然隶书笔意愈来愈少,但是仍保持其沉雄厚重的体式,南北方写经的书风差异也很小,后人称这种特殊的书体为“六朝写经体”。写经体到南北朝时,与当时世俗流行的楷书是有明显区别的。写经体含有隶意,隶书的横画一般不带斜势。写经体与带有明显斜势的魏碑体是显然不同的。

典型魏碑体最早见于龙门造像记

同样与佛教有密切关系的造像记的书体和写经体有着明显的差异。古时宗教信徒为活着的人、亡故的人或自己祈福,多在僧寺或崖壁洞窟间镌石造佛像(也有道教造像者,为数较少),也有以金属铸造佛像者,在佛像周围往往刻有佛号、发愿文、或出资者姓名,称之为造像题记,简称造像记。造像记的刊刻在北朝后期最为流行,此风一直延续到明代。

北魏孝文帝拓跋宏(元宏)于太和十八年(494)迁都洛阳前后,在洛阳西南的伊阙龙门山开始营造石窟。最早开凿的古阳洞中有二十方较大的造像记(小品暂不计入),大多刻于太和十九年至正始四年间(495—507),清人称之为“龙门二十品”,以后在龙门不断开凿石窟石龛,总计达二千一百余个,佛像十万余躯,碑刻题记三千六百余处,这些碑刻题记以北魏、唐代和明代为最多。

汉魏时,都城洛阳一带曾刊刻过大量碑志和石经,虽有过多次碑禁和大规模人为毁损,但这种在石上刊刻文字的传统意识始终保持着,较其他地区为强。所以一开始在龙门开凿石窟、雕造佛像时,就刊刻有造像题记。促使造像刊刻题记的另一个因素是伊阙两山的山石是石灰岩,石质坚细牢固,适合刊刻文字,能长久保存。自孝文帝迁都洛阳以后,直至东魏、西魏、北齐、北周,在陕西关中,河南、河北、山东等地也流行刊刻造像记。在此之前,西北地区早已开凿石窟、兴造佛像了,然而刊刻造像记却寥寥无几。如云岗石窟仅有太和七年(483)《邑师法宗等五十四人造像记》。西北地区的石窟大多在砂岩上凿成,砂岩不适宜刊刻题记也是一个原因。刊刻造像记之风是在开凿龙门石窟后兴起的。

同样与佛教有密切关系的造像记的书体和写经体有着明显的差异。古时宗教信徒为活着的人、亡故的人或自己祈福,多在僧寺或崖壁洞窟间镌石造佛像(也有道教造像者,为数较少),也有以金属铸造佛像者,在佛像周围往往刻有佛号、发愿文、或出资者姓名,称之为造像题记,简称造像记。造像记的刊刻在北朝后期最为流行,此风一直延续到明代。

北魏孝文帝拓跋宏(元宏)于太和十八年(494)迁都洛阳前后,在洛阳西南的伊阙龙门山开始营造石窟。最早开凿的古阳洞中有二十方较大的造像记(小品暂不计入),大多刻于太和十九年至正始四年间(495—507),清人称之为“龙门二十品”,以后在龙门不断开凿石窟石龛,总计达二千一百余个,佛像十万余躯,碑刻题记三千六百余处,这些碑刻题记以北魏、唐代和明代为最多。

汉魏时,都城洛阳一带曾刊刻过大量碑志和石经,虽有过多次碑禁和大规模人为毁损,但这种在石上刊刻文字的传统意识始终保持着,较其他地区为强。所以一开始在龙门开凿石窟、雕造佛像时,就刊刻有造像题记。促使造像刊刻题记的另一个因素是伊阙两山的山石是石灰岩,石质坚细牢固,适合刊刻文字,能长久保存。自孝文帝迁都洛阳以后,直至东魏、西魏、北齐、北周,在陕西关中,河南、河北、山东等地也流行刊刻造像记。在此之前,西北地区早已开凿石窟、兴造佛像了,然而刊刻造像记却寥寥无几。如云岗石窟仅有太和七年(483)《邑师法宗等五十四人造像记》。西北地区的石窟大多在砂岩上凿成,砂岩不适宜刊刻题记也是一个原因。刊刻造像记之风是在开凿龙门石窟后兴起的。

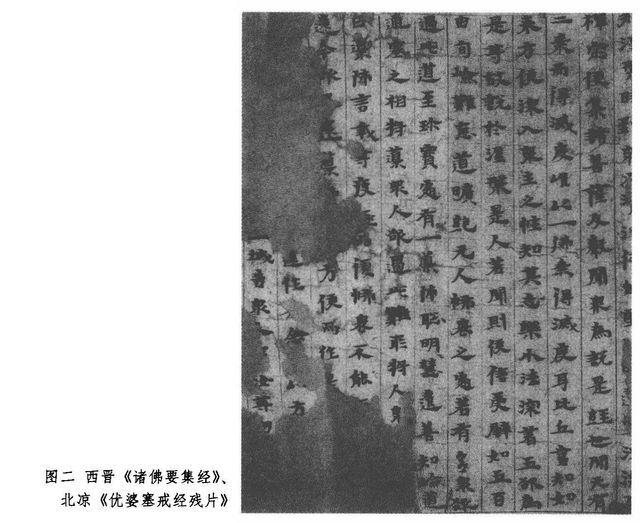

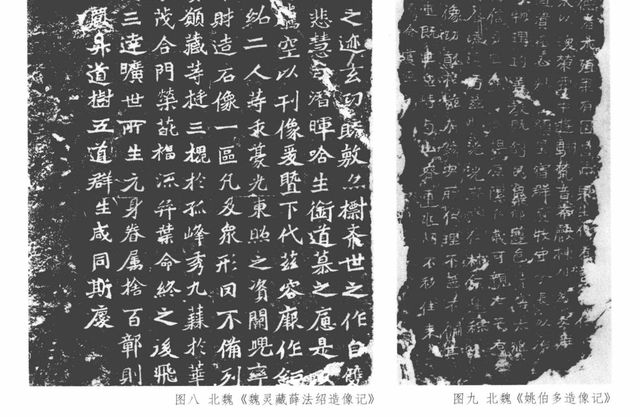

清末康有为在《广艺舟双楫•余论第十九》中云:“龙门造像自为一体,意象相近,皆雄峻伟茂,极意发宕,方笔之极轨也。龙门造像记中以太和十九年(495)刻《丘穆陵亮夫人尉迟造像记》,太和二十年(496)刻《一弗造像记》,太和二十二年(498)刻《比丘慧成造像记》(旧称《始平公造像记》),景明三年(502)刻《孙秋生、刘起祖二百人等造像记》、《高树、解伯都三十二人等造像记》、《比丘惠感造像记》、《广川王祖母太妃侯为亡夫贺兰汗造像记》,景明四年(503)刻《广川王祖母太妃侯造像记》,北魏无年月《杨大眼造像记》、《比丘道匠造像记》、《魏灵藏、薛法绍造像记》等是最为典型的魏碑体作品。其中《比丘慧成造像记》末署“朱义章书,孟达文”,《孙秋生、刘起祖二百人等造像记》发愿文后署“孟广达文、萧显庆书”。《高树、解伯都三十二人等造像记》字与《孙秋生等造像记》极相似,年月又同,书与刻应都是相同人所为。别的造像记都未署书人名,如《比丘惠感造像记》、《魏灵藏、薛法绍造像记》亦应为相同人所书刻。

魏碑体特征形成的原因

上述龙门造像记,除却北魏时期楷书书体所处发展阶段应有的特征和朱义章、萧显庆以及其他未署名的书家的个人风格等因素外,至少还有两个方面的共同因素影响了这些造像记的总体风格。

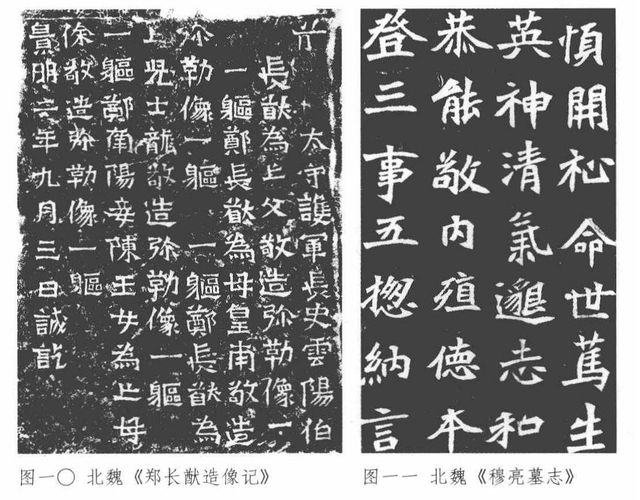

一为斜画紧结的结构特征。竖画多向右下偏斜,而横画则向右上扬起,笔画穿插,主笔伸长,形成欹侧而紧密的结体。形成这种情况的原因是写字用右手执笔,横画左低右高,竖画向右下偏斜,较符合生理习惯。造像记都是刻在石窟洞壁上的,对着石壁书写要比在平放的载体上书写,将笔画欹斜,会更觉顺手顺势。篆、隶书结构平正,须横平竖直,而楷书是由行书规整程式化而来,与人的书写生理习惯较相适应,或多或少带有欹侧之势。当在直立的岩壁或石碑上写楷书,欹侧之势更明显是自然而然的。同时期陕西关中开始盛行刻造像碑,皆高约一米多,不必先竖立以后书刻,所刻字刀法粗率,较龙门造像记为甚,而笔画不像龙门造像记欹斜,字形奇诡怪异,形成了与洛阳一带迥异的书风。如太和二十年(496)所刻《姚伯多造像碑》、正始二年(505)所刻《冯神育造像碑》等。

二为方峻平直的刊刻方法。龙门造像记刻工刀法简单,并不着意要刻出毛笔书写的笔意,而是将刻刀平直斜削,刀刃锋利,双刀刊刻,以最简单的轮廓来表现字的笔画。横画常刻成平行四边形,点和钩则刻成三角形,横折竖画转折处斜刻一刀,以示顿笔调锋。刻工刻字,都是将每一字的相同方向笔画一起刻成,然后再刻其他方向的笔画。因为刻工一般不识字,相同方向的笔画一起刻成省时而方便,如先将一字中所有的横画刻好,再刻竖画或点、撇、捺等,所以相同笔画往往形状方向有变化。若书丹的笔画在刊刻时不小心擦去,就会漏刻、错刻。刻完后,如无人检核,这些错漏处就永远流传后世,这种情况在北朝造像记和墓志中甚为常见。所以龙门造像记的字给人的感觉是方峻挺拔,而又生硬刻板。清人将龙门造像记看作是“方笔之极轨”,其实这“方笔”主要由刻工造成的。洛阳自西晋末以来,将近二百年间战乱不绝,碑刻极少,石工刻字技术不熟练与产生这一现象有一定关系。还有更主要的原因是:发愿人出资建造佛像,只须刻上姓名和祈愿文字,即已达到目的,对书刻的优劣并不关心。这种心理就像后世给寺庙捐资,在功德簿上签名和写上出钱数一样,既已表示了心愿,对在功德簿上所写字的优劣则并不关心。而寺观僧道也只注重造像的庄严、装饰的宏丽,文字内容是极次要的。故早期的石窟、石龛开凿,大多是王公大臣出资兴造的,所以还将造像记刻成碑的形式,或刻在显著地位,书刻也较认真,龙门二十品中多数造像记即如此。但是像刻在古阳洞窟顶的《云阳伯郑长猷造像记》还是刻工粗劣,字句重复,有些字笔画漏刻或错刻,说明书刻都无人关心,不加检验。以后的造像记小品则多半是在佛像周围空隙处乱凿乱刻。从总体上讲,碑刻大类中,造像记要比碑碣、墓志、摩崖、石经等书刻简率粗糙。

北魏洛阳墓志的书风

孝文帝迁都洛阳后,进行了一系列改革鲜卑旧俗,推行汉化的措施。其中之一是:“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。” “迁洛之人,自兹厥后,悉可归骸邙岭,皆不得就空恒代。”这些措施都是强制性的,许多鲜卑贵族在无可奈何的心情下,设一墓志,用作标识,以待时机让子孙迁葬代北故土。孝文帝同时也倡导设立碑志。太和十九年(495)八月曾下诏:“诸有旧墓,铭记见存,昭然为时人所知者,三公及位从公者去墓三十步,尚书令仆、九列十五步,黄门、五校十步,各不听垦殖。”碑志互设本以备“陵谷变迁,丘垄可识”,官方有了对已故大臣坟墓加以保护的规定,于是王公大臣死后纷纷立碑志,以使“铭记见存”。墓志可兼“标识”和“铭记”两种功用,故北魏迁洛以后设置墓志之风大盛,主要集中在当时的京畿,即今河南洛阳、偃师一带。设立墓志的风气在上层阶级盛行并成为一种制度被固定了下来。当时边镇地区却几乎没有设立墓志的习俗。碑立在地表易毁坏,而墓志在圹内,后世陆续有出土,尤其清代中叶以后,碑学兴盛,北魏墓志发现后都妥加保存。现在见到的北魏墓志,大部分都是洛阳一带所出土。

北魏迁洛后至分裂为东、西魏不到四十年间,洛阳一带墓志的风格有较明显的阶段性。

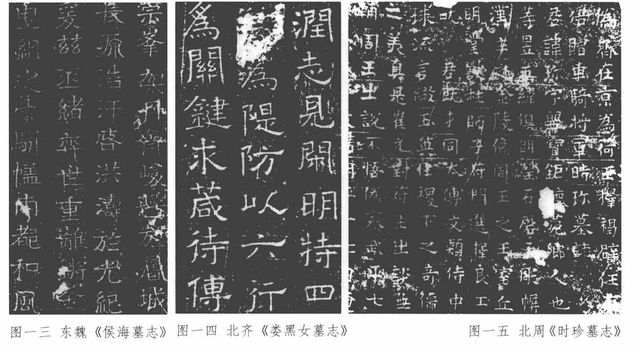

初期,即太和二十年至正始四年(496—507)的墓志,笔画多作斜势,并带有浓重的刀刻意味,凛厉角出,气象雄峻,它们与《龙门二十品》中大部分造像记风格相似,如太和二十年《元桢墓志》,二十二年《元偃墓志》,二十三年《元简》、《元彬》、《韩显宗墓志》;景明元年(500)《元定墓志》,二年《元羽》、《元澄妃李氏墓志》,三年《穆亮墓志》,四年《显祖嫔侯骨氏》、《张整墓志》;正始二年(505)《元始和》、《李蕤墓志》,三年《寇臻墓志》,四年《奚智》、《元鉴》、《元绪墓志》等是其代表,风格较为单一,都是典型的魏碑书体。这些墓志明显受龙门造像记书法的影响,或许刻工就是来自开凿石窟的石匠。

中期,即永平、延昌、熙平、神龟年间(508—519)的墓志渐趋典雅融和,风格亦多样化。有时会发现许多方墓志为同一种风格,似为一人所书,可能当时出现了一些写墓志的专业书手。书风渐趋温润流丽,这与石工刻字技艺经多年训练而提高,刊刻逐渐细致,从而使书丹笔意得以充分表现,自有较大的关系。但是这时期仍有不少墓志沿袭太和、景明间雄峻方劲的风格,如《高宗嫔耿氏》、《高宗充华赵氏》、《元诠》、《穆亮妻尉太妃》、《封昕》、《寇凭》、《寇演墓志》以及河南孟县出土的《司马绍墓志》,陕西华阴出土的《杨范墓志》等。

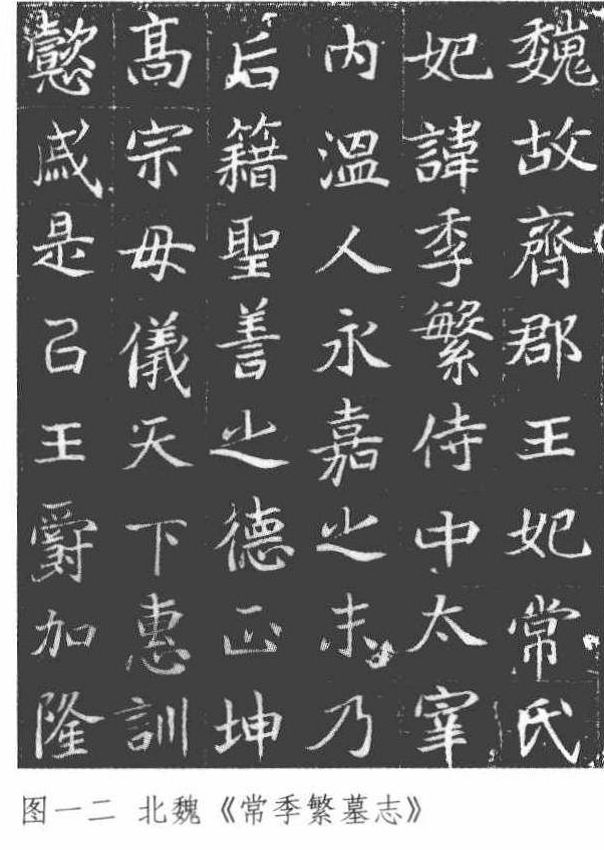

后期,即正光至北魏末(520-533)十余年间,墓志数量较前二十余年更为增多,其中许多墓志仍沿袭正光以前的各种风格,但从总体看就更趋华美秀逸了,代表作如《常季繁墓志》和山西永济境内的《张玄墓志》,刻工刀法精致,见拓本如同墨迹。山东境内名碑如曲阜《张猛龙碑》,乐安《马鸣寺根法师碑》,德州《高贞》、《高庆碑》也属这一时期。

北魏迁洛后至分裂为东、西魏不到四十年间,洛阳一带墓志的风格有较明显的阶段性。

初期,即太和二十年至正始四年(496—507)的墓志,笔画多作斜势,并带有浓重的刀刻意味,凛厉角出,气象雄峻,它们与《龙门二十品》中大部分造像记风格相似,如太和二十年《元桢墓志》,二十二年《元偃墓志》,二十三年《元简》、《元彬》、《韩显宗墓志》;景明元年(500)《元定墓志》,二年《元羽》、《元澄妃李氏墓志》,三年《穆亮墓志》,四年《显祖嫔侯骨氏》、《张整墓志》;正始二年(505)《元始和》、《李蕤墓志》,三年《寇臻墓志》,四年《奚智》、《元鉴》、《元绪墓志》等是其代表,风格较为单一,都是典型的魏碑书体。这些墓志明显受龙门造像记书法的影响,或许刻工就是来自开凿石窟的石匠。

中期,即永平、延昌、熙平、神龟年间(508—519)的墓志渐趋典雅融和,风格亦多样化。有时会发现许多方墓志为同一种风格,似为一人所书,可能当时出现了一些写墓志的专业书手。书风渐趋温润流丽,这与石工刻字技艺经多年训练而提高,刊刻逐渐细致,从而使书丹笔意得以充分表现,自有较大的关系。但是这时期仍有不少墓志沿袭太和、景明间雄峻方劲的风格,如《高宗嫔耿氏》、《高宗充华赵氏》、《元诠》、《穆亮妻尉太妃》、《封昕》、《寇凭》、《寇演墓志》以及河南孟县出土的《司马绍墓志》,陕西华阴出土的《杨范墓志》等。

后期,即正光至北魏末(520-533)十余年间,墓志数量较前二十余年更为增多,其中许多墓志仍沿袭正光以前的各种风格,但从总体看就更趋华美秀逸了,代表作如《常季繁墓志》和山西永济境内的《张玄墓志》,刻工刀法精致,见拓本如同墨迹。山东境内名碑如曲阜《张猛龙碑》,乐安《马鸣寺根法师碑》,德州《高贞》、《高庆碑》也属这一时期。

一种书体从粗率、雄峻、古朴逐渐向工整、温雅、精美发展,基本上是一个规律。北魏碑刻虽然在北魏末期不再凛厉角出、方劲雄峻,但是结构上仍保持斜画紧结,即使大字深刻的摩崖,如永平间(508—512)陕西褒城的《石门铭》和山东莱州、平度的云峰、天柱诸山题刻也都如此。字是平画宽结的碑刻只是极个别,而隶书碑刻在北魏孝文帝迁洛以后几乎就绝迹了。

魏碑体是北魏以都城洛阳一带碑刻的书风为主体,以太和至正始间龙门造像记和墓志的书风为典型。这书风逐渐扩展影响到山东等地的碑刻,而同时期南朝碑刻舒和典丽的书风以及关中造像记奇诡粗率的书风则另成派系。

魏碑体是北魏以都城洛阳一带碑刻的书风为主体,以太和至正始间龙门造像记和墓志的书风为典型。这书风逐渐扩展影响到山东等地的碑刻,而同时期南朝碑刻舒和典丽的书风以及关中造像记奇诡粗率的书风则另成派系。

魏碑体的沉寂消失

公元534年,北魏孝武帝奔关中依宇文泰,高欢另立孝静帝,并迁都于邺(今河北临漳西南),北魏于是分裂为东、西魏。至高洋代东魏称帝,建立北齐,仍都于邺。故自东魏以后,墓志又多出于邺都附近,即今河南安阳、河北磁县一带,而邙洛墓志则几近绝迹。西魏墓志仅有数方,出土地点都在都城长安(今陕西西安)附近。北周公卿及其眷属也多设墓志,《庾子山集》中即收有庾信所撰墓志铭十九篇,但出土的北周墓志数量远较北齐为少,且地点分散。

东魏、北齐漳滨出土的墓志书风完全不同于北魏邙洛墓志,以平画宽结为主,结体虽曰宽博,而已近松散,且常杂以隶笔,点画浮佻轻靡。隶书墓志出现较多,然而多杂以楷法,丑怪软滑。西魏墓志极少,所见墓志的字刊刻轻浅靡弱。北周墓志数量不多,书风与北齐略同。其时摩崖刻经,如邹城四山摩崖、泰山经石峪刻经,每字皆有50厘米以上见方,是放大的写经体,博大宽厚,隶意甚浓。北魏末、东魏、北齐、北周和隋代的碑刻还出现篆、隶、真书杂糅的现象,这与道教文化有关。北周破江陵,梁朝名士王褒入关中,世人翕然学王褒书,南方书风渐为北人所习。隋朝统一南北后,书风逐渐转向冲和秀丽,如《启法寺碑》、《龙藏寺碑》以及许多宫人墓志,明显已受南派书风影响。

唐初,太宗喜爱王羲之书法,北朝书风很快被湮没消失了。贞观十五年(641),太宗子魏王李泰为其母长孙皇后在龙门“建佛事”,褚遂良书《伊阙佛龛碑》。高宗和武周时曾营建东都,在龙门一再大规模地开凿石窟、石龛。而对古阳洞等石窟中北魏造像记皆视而不见。这些造像记欹侧怒张、凛厉角出的风格与士大夫书家心仪向往的中正端和、蕴含典雅的主旨是格格不人的,故绝不会受到重视。自唐代开始,书法史就成了名家书法史,凡碑志,皆列撰书者名衔,书法名家注重于笔法的探讨与授受。李嗣真《书后品》,张怀瑾《书议》、《书断》,窦臮、窦蒙《述书赋并注》等唐人书学著作对北魏书法皆不着一字,亦未记述北朝书家,即便如崔宏、崔浩、卢伯源、郑道昭、江式等名家皆未提到。

宋人楷书学唐碑,而行草皆学刻帖,非名家书法不学,米芾论书犹云:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”方削粗率的北朝碑刻,宋人一定是觉得不堪入目的。北宋金石学兴起,欧阳修《集古录》及赵明诚《金石录》皆纷纷著录古代碑刻,而不收北魏龙门造像记。欧阳修在跋《后魏神龟造碑像记》云:“余所集录,自隋以前碑志皆未尝辄弃者,以其时有所取于其间也。然患其文辞鄙浅,又多言浮屠,然独其字画往往工妙,唯后魏、北齐差劣,而又字法多异,不知其何从而得之,遂与诸家相戾,亦意其夷狄昧于学问而所传讹谬尔。”欧阳修收录北魏《神龟造碑像记》是觉得“此碑字画时时遒劲,尤可佳也。”故不收龙门造像记不光是因为文辞鄙浅,内容与佛教有关,一定还认为其字画差劣。龙门造像记刻工粗犷峻削,锋芒毕露,毫无笔法可寻,加上字法结构奇险,文字讹谬错漏,自然就不予收录了。宋、元、明三代书法皆宗帖学,北魏碑刻堙没不闻。

魏碑重显光华

清初,顾炎武对古代金石之文“旁搜博讨,夜以继日,遂乃抉剔史传,发挥经典”,并作《金石文字记》六卷。黄宗羲则从碑刻中研究文史义例,著有《金石要例》一卷。顾、黄二人对有清一代学术影响至巨,学者始搜碑刻以为证经订史的第一手资料。北朝碑志原以为猥拙而旋出旋弃,由于碑志的搜访收集,其书法亦渐为人们所重视。康熙十八年(1629)北魏《崔敬邑墓志》在河北安平出土,其书即为世人所重。当时学者何焯曾评论曰:“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。六朝长处在落落自得,不为法度拘局。……”因其字新异,“朝士争欲致之,拓无虚日,未及二十年,而石已裂尽。……善鉴者评为妙在《张猛龙》、《贾使君》二碑之上,于时迁甫作长歌,志山、岗南以下七八人皆倾心模仿,独志山参以褚法,自成一家书。”由此可见康、雍间学者文人已注重魏碑体书法。逐渐北魏碑志造像记为金石家搜罗的热门,龙门造像记在乾隆(1736一1795)、嘉庆(1796—1820)间纷纷为毕沅《中州金石记》、武亿《授堂金石跋》、王昶《金石萃编》、钱大昕《潜研堂金石文跋尾》等著录题跋,以后的金石著作对北魏碑刻更是凡见而片石不遗。

阮元身居高位,平生提倡学术,精研金石,于道光间(1821—1850)作《南北书派论》与《北碑南帖论》,详举正史、金石书所载传记、碑刻,以证北朝书法传承有绪,且非恶书。

包世臣则从另一角度来推尊北碑。他把北碑和他的一套书法理论互相阐发,一面证明他的用笔乃六朝古法,结体得北碑旨趣,另一面他又证明北碑在落笔、结构、布白上皆为极则。姚元之、包世巨等还对唐以前碑刻笔画的刻法进行观察,再以毛笔书写来摸拟,提出“始艮终乾”的笔法。所谓“始艮终乾”,即是书写者面南而坐,以八卦的方位来表示书写时笔峰的起收。其运笔方式正是适用于写太和、景明、正始间龙门造像记及其他北魏碑志方削劲拔的笔画。这套理论想说明如何用毛笔去追求古碑刻书写和刀刻相结合的艺术效果,即以后书法家所称道的“金石气”或“石气”。包世臣在当时影响很大,“书名甚重于江南,从学者相矜以包派”。《广艺舟双楫》中讲到:“泾县包氏以精敏之资,当金石之盛,传完白之法,独得蕴奥,大启秘藏,著为《安吴论书》,表新碑,宣笔法,于是此学如日中天。迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”康有为的这番描述虽然有些夸大其辞,但也说明在清代后期,碑学经包世臣的提倡而大振,宋元明以来盛行的帖学则衰落了。杨守敬在《学书迩言》中也说道:“北魏造像,至今存者盈千累万。其最佳者,有龙门之《始平公》、《孙秋生》、《杨大眼》、《魏灵藏》,谓之《龙门四品》,后又增至《二十品》。迩来说北碑者大抵从此入手,遵义莫友芝、会稽陶浚宣,其最佳者。”清末除莫友芝、陶浚宣外,还有张裕钊、赵之谦、李文田、曾熙、李瑞清等都是专长魏碑体的书家。

对北魏碑刻推崇最力的要数康有为了,他于光绪十五年(1889)写成《广艺舟双楫》,在《备魏第十》章中,他以宣传鼓吹的口气,历数北魏各碑刻风格之齐备,可以取代南朝和北齐北周及隋代的碑刻,在《体系第十三》章中,他抛开求证的方法,主观地指陈北魏各碑刻书法的渊源来历和流波影响;在《碑品第十七》、《碑评第十八》两章中仿效庾肩吾《书品》和袁昂《古今书评》的手法,舍唐碑而不论,对南北朝碑刻一一品评;在《十六宗第十六》章中又盛赞南朝和北魏的碑刻有“十美”,认为“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常。……故能择魏世造像记学之,已能自书矣。”《广艺舟双楫》虽然罅漏甚多,前后矛盾,主观武断,颇为偏激,但是仍有不少独到见解,如指出帖学之流弊,并提出书法要“变”的原则。而其尊魏卑唐、崇碑贬帖的艺术主张,影响尤为巨大。该书自光绪十七年(1891)刊行后,七年中曾印刷十八次,戊戌变法失败后,清政府两次下令毁版,而此书依然流行,民国以来又一再印行。康有为对提倡碑学之功劳至大,他促使了更多的人接受碑学派的主张。民国初大多数书法家和爱好者都或多或少赞同过碑学派主张或受其熏陶。著名书家如弘一法师、于右任、沈尹默、胡小石、沙孟海等,中年以前无不钻研过魏碑。学魏碑的风气一直沿袭至当代。

数十年前就出现一种将魏碑体加以改造,夸张其特征并程式化的美术书体,后来被称之为“新魏体”。新魏体笔画挺劲峻拔,转折处外方内圆,撇捺如蹬腿,生动有力,在“文革”中风靡一时,多用以书写大标语和刻写钢板蜡纸用来油印传单、小报。而今新魏体已与隶体、楷体、宋体字等美术字体作为电脑中的汉字基本字体而应用了。

魏碑体并非是隶书向楷书过渡时产生的一种书体,它是崛起于北魏孝文帝迁洛前后,随北魏消亡而消失,主要见于洛阳一带的造像记和碑志,同时期山东地区一些碑刻也受其影响,前后流行了四十年,随即沉寂湮没了一千年。它不像篆、隶、章草诸体,当完成了其作为实用书体的历史使命以后,仍绵绵不绝,或为书家所研习擅长,或用于特殊场合,魏碑体在清代康、雍以前是无人问津的。清代中叶以后,它却成为碑学派书家最推崇提倡的书体,从中寻求新的笔法、创作灵感和审美情趣。魏碑体是中华书法史上的一朵奇葩。

公元534年,北魏孝武帝奔关中依宇文泰,高欢另立孝静帝,并迁都于邺(今河北临漳西南),北魏于是分裂为东、西魏。至高洋代东魏称帝,建立北齐,仍都于邺。故自东魏以后,墓志又多出于邺都附近,即今河南安阳、河北磁县一带,而邙洛墓志则几近绝迹。西魏墓志仅有数方,出土地点都在都城长安(今陕西西安)附近。北周公卿及其眷属也多设墓志,《庾子山集》中即收有庾信所撰墓志铭十九篇,但出土的北周墓志数量远较北齐为少,且地点分散。

东魏、北齐漳滨出土的墓志书风完全不同于北魏邙洛墓志,以平画宽结为主,结体虽曰宽博,而已近松散,且常杂以隶笔,点画浮佻轻靡。隶书墓志出现较多,然而多杂以楷法,丑怪软滑。西魏墓志极少,所见墓志的字刊刻轻浅靡弱。北周墓志数量不多,书风与北齐略同。其时摩崖刻经,如邹城四山摩崖、泰山经石峪刻经,每字皆有50厘米以上见方,是放大的写经体,博大宽厚,隶意甚浓。北魏末、东魏、北齐、北周和隋代的碑刻还出现篆、隶、真书杂糅的现象,这与道教文化有关。北周破江陵,梁朝名士王褒入关中,世人翕然学王褒书,南方书风渐为北人所习。隋朝统一南北后,书风逐渐转向冲和秀丽,如《启法寺碑》、《龙藏寺碑》以及许多宫人墓志,明显已受南派书风影响。

唐初,太宗喜爱王羲之书法,北朝书风很快被湮没消失了。贞观十五年(641),太宗子魏王李泰为其母长孙皇后在龙门“建佛事”,褚遂良书《伊阙佛龛碑》。高宗和武周时曾营建东都,在龙门一再大规模地开凿石窟、石龛。而对古阳洞等石窟中北魏造像记皆视而不见。这些造像记欹侧怒张、凛厉角出的风格与士大夫书家心仪向往的中正端和、蕴含典雅的主旨是格格不人的,故绝不会受到重视。自唐代开始,书法史就成了名家书法史,凡碑志,皆列撰书者名衔,书法名家注重于笔法的探讨与授受。李嗣真《书后品》,张怀瑾《书议》、《书断》,窦臮、窦蒙《述书赋并注》等唐人书学著作对北魏书法皆不着一字,亦未记述北朝书家,即便如崔宏、崔浩、卢伯源、郑道昭、江式等名家皆未提到。

宋人楷书学唐碑,而行草皆学刻帖,非名家书法不学,米芾论书犹云:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”方削粗率的北朝碑刻,宋人一定是觉得不堪入目的。北宋金石学兴起,欧阳修《集古录》及赵明诚《金石录》皆纷纷著录古代碑刻,而不收北魏龙门造像记。欧阳修在跋《后魏神龟造碑像记》云:“余所集录,自隋以前碑志皆未尝辄弃者,以其时有所取于其间也。然患其文辞鄙浅,又多言浮屠,然独其字画往往工妙,唯后魏、北齐差劣,而又字法多异,不知其何从而得之,遂与诸家相戾,亦意其夷狄昧于学问而所传讹谬尔。”欧阳修收录北魏《神龟造碑像记》是觉得“此碑字画时时遒劲,尤可佳也。”故不收龙门造像记不光是因为文辞鄙浅,内容与佛教有关,一定还认为其字画差劣。龙门造像记刻工粗犷峻削,锋芒毕露,毫无笔法可寻,加上字法结构奇险,文字讹谬错漏,自然就不予收录了。宋、元、明三代书法皆宗帖学,北魏碑刻堙没不闻。

魏碑重显光华

清初,顾炎武对古代金石之文“旁搜博讨,夜以继日,遂乃抉剔史传,发挥经典”,并作《金石文字记》六卷。黄宗羲则从碑刻中研究文史义例,著有《金石要例》一卷。顾、黄二人对有清一代学术影响至巨,学者始搜碑刻以为证经订史的第一手资料。北朝碑志原以为猥拙而旋出旋弃,由于碑志的搜访收集,其书法亦渐为人们所重视。康熙十八年(1629)北魏《崔敬邑墓志》在河北安平出土,其书即为世人所重。当时学者何焯曾评论曰:“入目初似丑拙,然不衫不履,意象开阔,唐人终莫能及,未可概以北体少之也。六朝长处在落落自得,不为法度拘局。……”因其字新异,“朝士争欲致之,拓无虚日,未及二十年,而石已裂尽。……善鉴者评为妙在《张猛龙》、《贾使君》二碑之上,于时迁甫作长歌,志山、岗南以下七八人皆倾心模仿,独志山参以褚法,自成一家书。”由此可见康、雍间学者文人已注重魏碑体书法。逐渐北魏碑志造像记为金石家搜罗的热门,龙门造像记在乾隆(1736一1795)、嘉庆(1796—1820)间纷纷为毕沅《中州金石记》、武亿《授堂金石跋》、王昶《金石萃编》、钱大昕《潜研堂金石文跋尾》等著录题跋,以后的金石著作对北魏碑刻更是凡见而片石不遗。

阮元身居高位,平生提倡学术,精研金石,于道光间(1821—1850)作《南北书派论》与《北碑南帖论》,详举正史、金石书所载传记、碑刻,以证北朝书法传承有绪,且非恶书。

包世臣则从另一角度来推尊北碑。他把北碑和他的一套书法理论互相阐发,一面证明他的用笔乃六朝古法,结体得北碑旨趣,另一面他又证明北碑在落笔、结构、布白上皆为极则。姚元之、包世巨等还对唐以前碑刻笔画的刻法进行观察,再以毛笔书写来摸拟,提出“始艮终乾”的笔法。所谓“始艮终乾”,即是书写者面南而坐,以八卦的方位来表示书写时笔峰的起收。其运笔方式正是适用于写太和、景明、正始间龙门造像记及其他北魏碑志方削劲拔的笔画。这套理论想说明如何用毛笔去追求古碑刻书写和刀刻相结合的艺术效果,即以后书法家所称道的“金石气”或“石气”。包世臣在当时影响很大,“书名甚重于江南,从学者相矜以包派”。《广艺舟双楫》中讲到:“泾县包氏以精敏之资,当金石之盛,传完白之法,独得蕴奥,大启秘藏,著为《安吴论书》,表新碑,宣笔法,于是此学如日中天。迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”康有为的这番描述虽然有些夸大其辞,但也说明在清代后期,碑学经包世臣的提倡而大振,宋元明以来盛行的帖学则衰落了。杨守敬在《学书迩言》中也说道:“北魏造像,至今存者盈千累万。其最佳者,有龙门之《始平公》、《孙秋生》、《杨大眼》、《魏灵藏》,谓之《龙门四品》,后又增至《二十品》。迩来说北碑者大抵从此入手,遵义莫友芝、会稽陶浚宣,其最佳者。”清末除莫友芝、陶浚宣外,还有张裕钊、赵之谦、李文田、曾熙、李瑞清等都是专长魏碑体的书家。

对北魏碑刻推崇最力的要数康有为了,他于光绪十五年(1889)写成《广艺舟双楫》,在《备魏第十》章中,他以宣传鼓吹的口气,历数北魏各碑刻风格之齐备,可以取代南朝和北齐北周及隋代的碑刻,在《体系第十三》章中,他抛开求证的方法,主观地指陈北魏各碑刻书法的渊源来历和流波影响;在《碑品第十七》、《碑评第十八》两章中仿效庾肩吾《书品》和袁昂《古今书评》的手法,舍唐碑而不论,对南北朝碑刻一一品评;在《十六宗第十六》章中又盛赞南朝和北魏的碑刻有“十美”,认为“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常。……故能择魏世造像记学之,已能自书矣。”《广艺舟双楫》虽然罅漏甚多,前后矛盾,主观武断,颇为偏激,但是仍有不少独到见解,如指出帖学之流弊,并提出书法要“变”的原则。而其尊魏卑唐、崇碑贬帖的艺术主张,影响尤为巨大。该书自光绪十七年(1891)刊行后,七年中曾印刷十八次,戊戌变法失败后,清政府两次下令毁版,而此书依然流行,民国以来又一再印行。康有为对提倡碑学之功劳至大,他促使了更多的人接受碑学派的主张。民国初大多数书法家和爱好者都或多或少赞同过碑学派主张或受其熏陶。著名书家如弘一法师、于右任、沈尹默、胡小石、沙孟海等,中年以前无不钻研过魏碑。学魏碑的风气一直沿袭至当代。

数十年前就出现一种将魏碑体加以改造,夸张其特征并程式化的美术书体,后来被称之为“新魏体”。新魏体笔画挺劲峻拔,转折处外方内圆,撇捺如蹬腿,生动有力,在“文革”中风靡一时,多用以书写大标语和刻写钢板蜡纸用来油印传单、小报。而今新魏体已与隶体、楷体、宋体字等美术字体作为电脑中的汉字基本字体而应用了。

魏碑体并非是隶书向楷书过渡时产生的一种书体,它是崛起于北魏孝文帝迁洛前后,随北魏消亡而消失,主要见于洛阳一带的造像记和碑志,同时期山东地区一些碑刻也受其影响,前后流行了四十年,随即沉寂湮没了一千年。它不像篆、隶、章草诸体,当完成了其作为实用书体的历史使命以后,仍绵绵不绝,或为书家所研习擅长,或用于特殊场合,魏碑体在清代康、雍以前是无人问津的。清代中叶以后,它却成为碑学派书家最推崇提倡的书体,从中寻求新的笔法、创作灵感和审美情趣。魏碑体是中华书法史上的一朵奇葩。