乾隆:扶朕起来,朕还能画

2019-07-19 09:08:00 来源:网络 点击:

这几年故宫带来的一拨拨文化热,

以及最近央视的《国家宝藏》,

重新捧火了一位皇帝——乾隆。

(乾隆:人家一直很火啊喂!)

不过不同于传统的文学和影视形象,

近年来乾隆叔叔好像负面新闻比较多……

以及最近央视的《国家宝藏》,

重新捧火了一位皇帝——乾隆。

(乾隆:人家一直很火啊喂!)

不过不同于传统的文学和影视形象,

近年来乾隆叔叔好像负面新闻比较多……

比如他农家乐的瓷器审美:

▲ 这件五颜六色的瓶子实在无法归类到任何一种釉类,只好叫“各种釉彩大瓶”

比如他一生写了四万多首诗,

几乎赛过《全唐诗》总量……

比如他热爱书法,

在全国各地留下“乾隆御书碑”。

几乎赛过《全唐诗》总量……

比如他热爱书法,

在全国各地留下“乾隆御书碑”。

而今天,

我们要说的是他对画画的一腔热爱!!

我们要说的是他对画画的一腔热爱!!

我们知道,故宫是国内文物收藏重镇,

字画就有约14万件,其中有大量名家作品。

清朝建立不久,

宫廷里便建立起了较完备的

庋藏(guǐ cáng)制度。

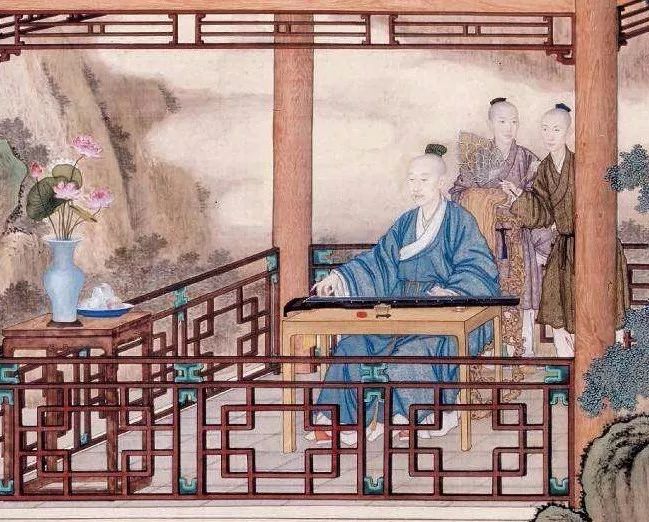

乾隆年幼时系统地学过汉文化,

同时又能与当时的文化精英,

比如叔叔允禧、允禄等交流,

所以从小对书画很感兴趣。

作为清朝无愧的收藏大腕儿,

乾隆亲自主持了《石渠宝笈》

这一书画目录巨著,

将大部分中国最重要

也最珍贵的古代书画囊括其中。

清朝建立不久,

宫廷里便建立起了较完备的

庋藏(guǐ cáng)制度。

乾隆年幼时系统地学过汉文化,

同时又能与当时的文化精英,

比如叔叔允禧、允禄等交流,

所以从小对书画很感兴趣。

作为清朝无愧的收藏大腕儿,

乾隆亲自主持了《石渠宝笈》

这一书画目录巨著,

将大部分中国最重要

也最珍贵的古代书画囊括其中。

藏着藏着,

乾隆开始不满足于欣赏了。他说:

拿笔来,朕要画!

乾隆开始不满足于欣赏了。他说:

拿笔来,朕要画!

据《石渠宝笈》与《盛京故宫书画录》的记载,

乾隆一生至少画了一千四百多幅画,

写了上万幅书法作品,

是中国历史上留存书画最多的皇帝。

但为什么我们几乎看不到他的画,

而只能看到字呢?

乾隆一生至少画了一千四百多幅画,

写了上万幅书法作品,

是中国历史上留存书画最多的皇帝。

但为什么我们几乎看不到他的画,

而只能看到字呢?

因为画画是个吃功夫的活儿,

不像毛笔字是古人生活的一部分。

乾隆拿不出那么多精力去练,

所以自认技不如人,毁掉了大部分作品。

现在能看见的画都是他认可的,

不过,这认可么……

咳咳,我们先以一幅

赵孟頫的《红衣西域僧图》开始吧……

话说元代赵孟頫有一幅《红衣西域僧图》,

其人物左手前伸,神态安详,似在说法,

有唐代阎立本之风。

乾隆皇帝比较信佛,他也临摹了这幅画——

不像毛笔字是古人生活的一部分。

乾隆拿不出那么多精力去练,

所以自认技不如人,毁掉了大部分作品。

现在能看见的画都是他认可的,

不过,这认可么……

咳咳,我们先以一幅

赵孟頫的《红衣西域僧图》开始吧……

话说元代赵孟頫有一幅《红衣西域僧图》,

其人物左手前伸,神态安详,似在说法,

有唐代阎立本之风。

乾隆皇帝比较信佛,他也临摹了这幅画——

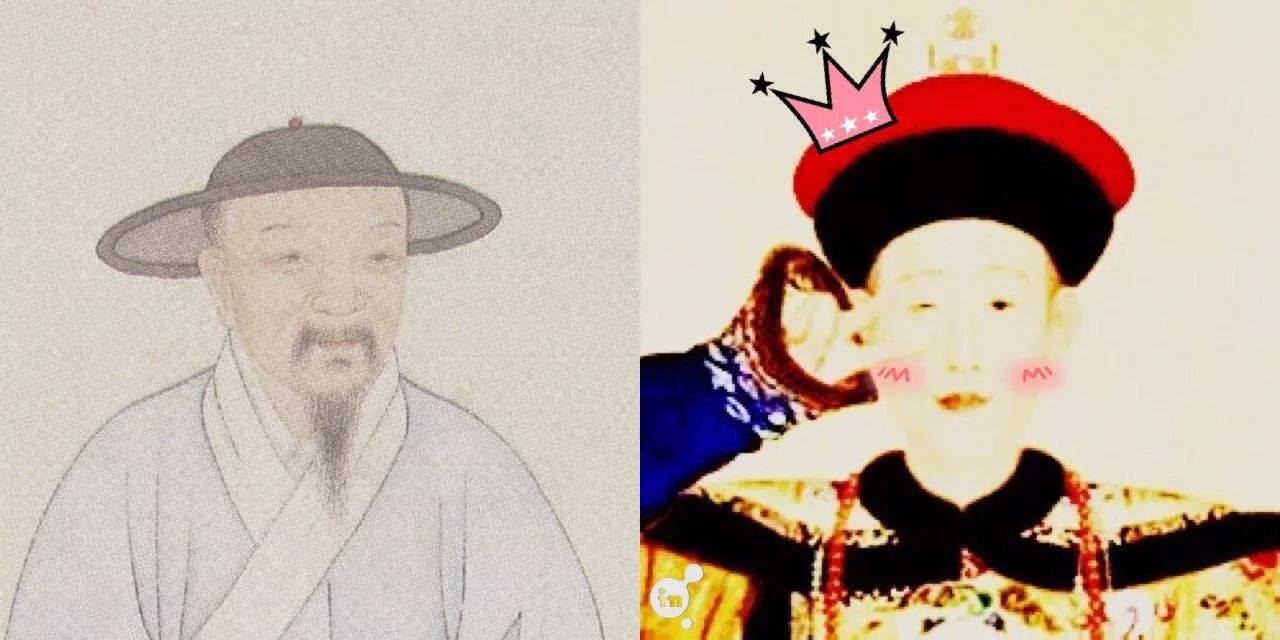

▲ 左图元代赵孟頫作《红衣西域僧图》,右图乾隆临作。

问题来了:为什么两幅画差距这么大呢?

因为工笔画吃功夫(时间)。

比如赵孟頫的僧人衣褶明暗过渡非常自然,

那是朱砂渲染了很多遍的结果。

旁边的山石也是,

“勾皴擦染点”这些技法一个不少,

细节很到位,

所以才禁得起长看、细看。

因为工笔画吃功夫(时间)。

比如赵孟頫的僧人衣褶明暗过渡非常自然,

那是朱砂渲染了很多遍的结果。

旁边的山石也是,

“勾皴擦染点”这些技法一个不少,

细节很到位,

所以才禁得起长看、细看。

而乾隆为了省时间,

不仅省略了大量线条,笔触单一,

而且衣纹和山石凹处暗处也很草率,

直接造成整幅画对比度过高的问题……

换句话说,这就是好的滤镜和差的滤镜的区别……

不仅省略了大量线条,笔触单一,

而且衣纹和山石凹处暗处也很草率,

直接造成整幅画对比度过高的问题……

换句话说,这就是好的滤镜和差的滤镜的区别……

▲ 赵孟頫和乾隆用起滤镜来大概会是这样

据乾隆自述,

他学画是从宋人院体花鸟开始的,

但因并无绘画功底,

即使画一幅小画,也要费去月把时间。

等到和原作相比较,更是相去甚远。

他后来大概也意识到了工笔画吃功夫这个问题,

所以就转向了小写意的“文人画”。

但他没想到文人画还是“吃功夫”,

只不过,这里的功夫不是“时间”而是“功力”。

举个例子:

齐白石画写意,

唰唰几笔就是一幅作品,

看上去是不是非常简单?

非也。

学过写意的都知道,

墨在宣纸上的变化瞬息万变,

落笔时间、水墨比例和运笔方法

都会对一幅画造成不可逆的影响,

所以写意其实更需要心手合一,

这样才能达到“墨分五色”的境界。

比如我们看远山,

这是宋代马远《踏歌图》的过渡:

他学画是从宋人院体花鸟开始的,

但因并无绘画功底,

即使画一幅小画,也要费去月把时间。

等到和原作相比较,更是相去甚远。

他后来大概也意识到了工笔画吃功夫这个问题,

所以就转向了小写意的“文人画”。

但他没想到文人画还是“吃功夫”,

只不过,这里的功夫不是“时间”而是“功力”。

举个例子:

齐白石画写意,

唰唰几笔就是一幅作品,

看上去是不是非常简单?

非也。

学过写意的都知道,

墨在宣纸上的变化瞬息万变,

落笔时间、水墨比例和运笔方法

都会对一幅画造成不可逆的影响,

所以写意其实更需要心手合一,

这样才能达到“墨分五色”的境界。

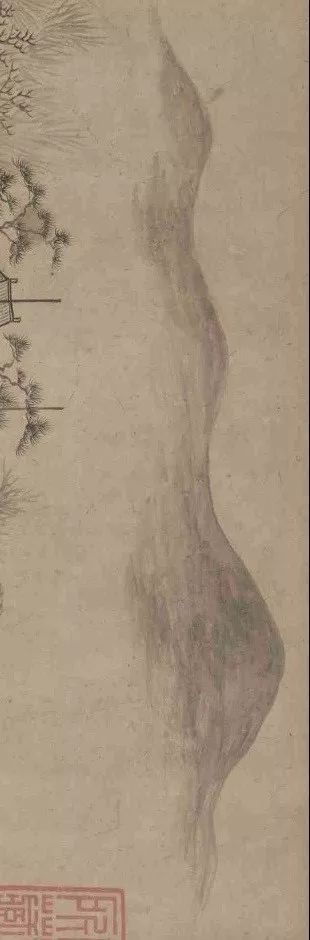

比如我们看远山,

这是宋代马远《踏歌图》的过渡:

▲ 宋·马远《踏歌图》局部,故宫博物院藏

这是乾隆《瀛台胜景图》的远山……

唉不对,过渡呢?

唉不对,过渡呢?

▲ 清·乾隆《瀛台胜景图》局部,故宫博物院藏

大概这就是“没有对比就没有伤害”了吧……

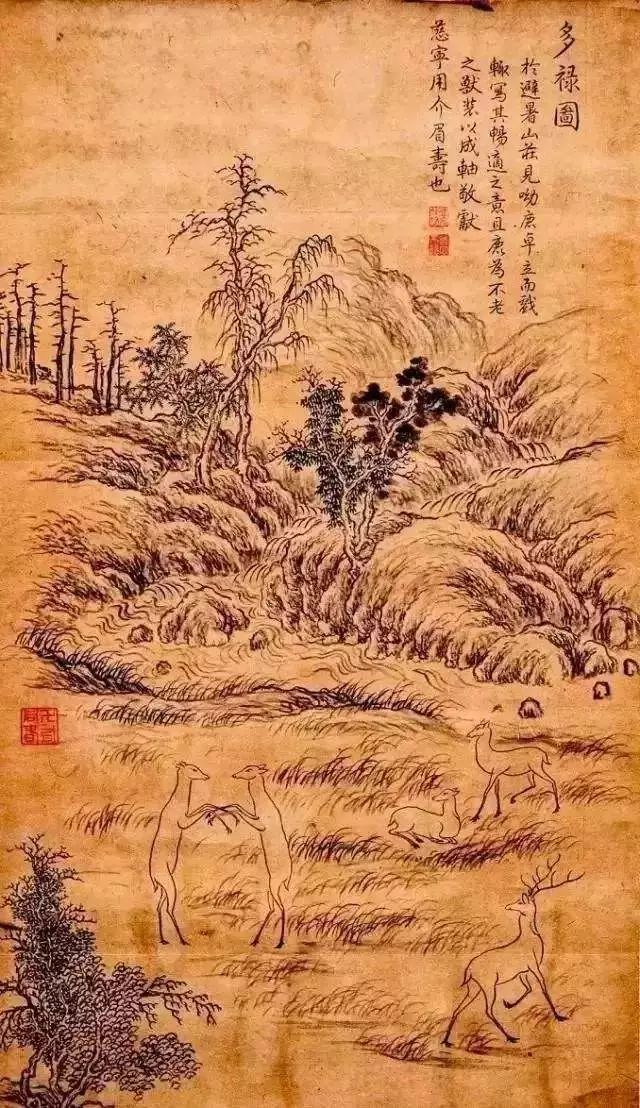

抛开艺术水平不谈,

我们用一颗纯真的心去发掘的话,

乾隆的原创作品还是很萌的!

比如这幅《多禄图》。

话说乾隆有一天在避暑山庄

看见两只小鹿站起来打闹,

一琢磨:哎呀,鹿就是“禄”啊,吉利!

赶巧老妈八十大寿,我就送幅画吧!

抛开艺术水平不谈,

我们用一颗纯真的心去发掘的话,

乾隆的原创作品还是很萌的!

比如这幅《多禄图》。

话说乾隆有一天在避暑山庄

看见两只小鹿站起来打闹,

一琢磨:哎呀,鹿就是“禄”啊,吉利!

赶巧老妈八十大寿,我就送幅画吧!

▲ 乾隆在此画中题道:“于避暑山庄见呦鹿卓立而戏,辄写其畅适之意,且鹿为不老之兽,装以成轴敬献慈宁,以介眉寿也。”

乾隆后来在《石渠宝笈》里说,

他有一天领悟到了画画的真谛,

是“出以己意,任意为之,不拘于规矩法律”。

哎对啊!我是皇上,爱咋画咋画啊!

他有一天领悟到了画画的真谛,

是“出以己意,任意为之,不拘于规矩法律”。

哎对啊!我是皇上,爱咋画咋画啊!