张羽翔“广西现象”访谈录

张羽翔,中央美术学院书法博士,中国艺术研究院中国书法院副研究员,中国书法家协会楷书委员会委员,广西书法家协会副主席,北京大学名家工作室导师,清华美院张羽翔书法工作室导师,全国第十届书法篆刻作品展评委。

专访张羽翔:做个很“表面”的人

谷松章(以下简称“谷”):您是广西现象的核心人物之一,在五届中青展,您一下子成为全国书坛的焦点,能介绍一下当时的情况吗?

张羽翔(以下简称“张”):五届中青展评选结束后,在评委里面引起不少的争论,因为当时的10个一等奖有4个被我们广西的作者拿走,尤其是这些获奖的作者年龄都很轻,还有几个高中刚毕业。另外作品的形式都是经过特殊加工的,没有用一张白色的纸,但因为做得好看,赚了不少评委的票,所以,后来有人就说“评委好色”。广西的作者在当时的全国书坛引起了关注,几乎所有的书法类报刊都为此发表了看法。周俊杰先生写了一篇关于评审的述评文章,首先提到了“广西现象”这个词,后来这个“广西现象”被越来越多的人提及和使用,到现在甚至成了一个品牌。参加五届中青展之前,我们花了两个月的时间来准备这些作品,当时也没指望能够获奖,但最终这个结果使我们很欣慰。后来由于工作或现实的原因,一部分人就远离了书法。参加投展的有十多人,现在仍在坚持的只有五六个人了。蔡梦霞、莫武在中央美院读王镛的博士学位,黄文彬在浙江书法网,冯华春还在南宁,能够坚持下来的人都搞得不错。五届中青展之后,我几乎没再带学生,当时的群体在本地很少了。

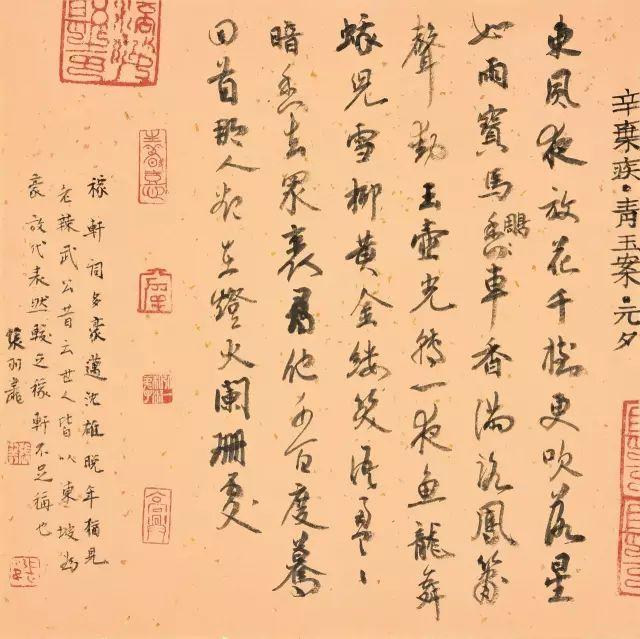

张羽翔 临王羲之《初月帖》

樊利杰(以下简称“樊”):广西现象过去13年了,如果以现在的眼光来审视过去,会不会有不同的想法?

张:我没觉得这件事有什么了不起。广西现象在当时确实算是成功的。但实际上,当时的舆论多以否定为主,认为广西现象主要是靠制作、染色、打蜡来获取人们的好感,但是他们忽略了我们这种形式教学和形式训练。蔡梦霞、莫武能够考上中央美术学院的博士,说明他们在专业方面是比较优秀的。

樊:因为广西的作者年龄都很轻,当时报刊将其称为“广西小将”,那么他们实际接受书法专业训练的时间有多长?

张:从1989年我回广西到1993年投中青展的近四年间,我的学生们每周抽出三个晚上上课,再加上星期天,从专业训练量来讲,时间也不短,甚至可以说不亚于本科四年,因为本科四年还有很多其他方面的课程,真正投在写字上的时间并不多。

谷:您在中国美院学习了四年,中国美院的教学模式对您后来的研究起到多大的作用?

张:可以说广西现象的产生,主要得力于中国美院的教学模式。比如陈振濂老师给我们讲的书法分解训练的课,尽管只有四周时间,但对我影响特别深,在此基础上,我自己发挥了一下,应该说还是国美教学模式的一种延伸。我回到广西,面对我的学生们,什么是传统,什么是邪门歪道,都由我说了算,所以我要实施什么东西做什么实验很方便,实际上在学习的过程中学员也都很有兴趣。

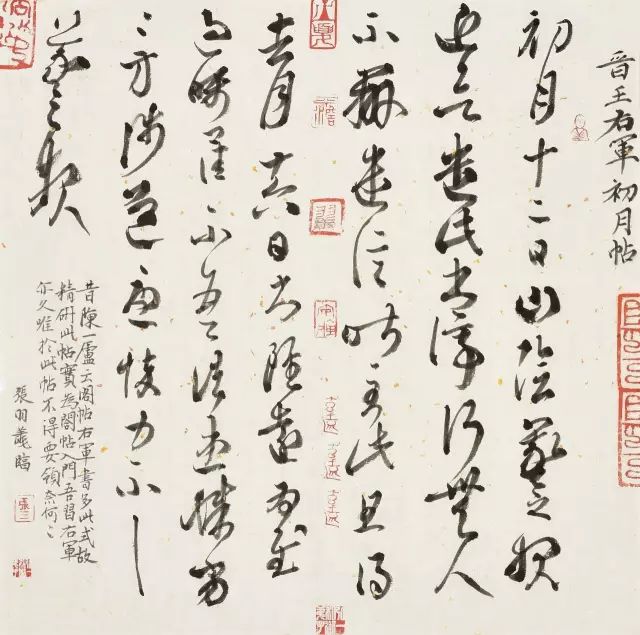

张羽翔 临王羲之《姨母帖》

樊:当时您在教学当中都做了哪些尝试?

张:我让他们做了很多形式方面的训练,这对他们以后的发展是很有帮助的。我现在教学所讲的,还是十年前的成果,但是十年前没有人认为它是有意义或者有价值的,在当时,形式问题都是形而下的问题,表面的问题。尽管也有人把形式当作学问来看,但哪怕到今天,还是没有引起足够的重视。当时我已把教学的过程写成文章发表,并且有很多形式训练的照片,每张照片都配有文字说明。最近四五年来,我到各地讲学,同样是这些内容,却越来越受到学生们的欢迎。作为一种观念的普及和认识,对形式的训练他们滞后了十年。我觉得,形式不仅仅指的是技术,孔子说过,形而下为气,形而上为道,这个气指的就是技术。形式是技术规律之间的理性总结,实际上这种表面的背后蕴涵着很深的文化底色。另外,我的学生们的风格塑造能力是很强的,因为我教的就是形式训练,包括风格的适应性训练。在实际创作中,典雅的风格怎么处理,超前的风格怎么处理,往西方上靠的风格怎么处理,都能从我的教学理念中寻找答案。一个从事这门艺术的年轻人,应该了解西方艺术史。印象派到底是怎么印象的,它的源头是什么,我们在书法上怎么应用。讲到抽象派的时候,我们又怎样站在书法的角度去体会。包括行为主义我们又该怎么吸取等等。这些都是世界的遗产,再怎么现代,也是人类传统的一部分。在实际操作中,都要亲手去试,简单无所谓,作品初级也无所谓,关键是站在书法这个角度,看看书法形式本身是不是能够适应各种不同的艺术形态。传统书法形式里面,实际上有开放的基因。

樊:能不能讲讲您对形式的理解?

张:我个人专门研究形式,我在书坛那么没有形式研究环境的时候还要坚持下来,必须要找到它的形式哲学和形式世界观,从西方或传统那儿我都找到了。我看《庄子》看《论语》,都可以从形式的角度去解释它,而且我认为我是解释得通的。最早的形式研究者和践行者就是孔子,孔子一生追求的就是“礼”,礼是什么,就是形式,是见面“你好”、“哈罗”,够表面吧?但是孔子就坚信人的这种行为能从表面的礼仪里面体现人的精神内涵。为了这个表面的东西,孔子如丧家之犬,但是还要坚持去推行。

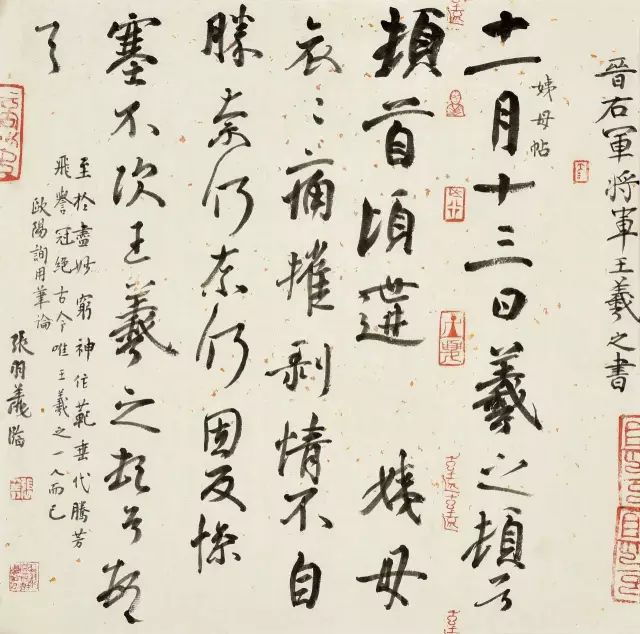

张羽翔 临王羲之《积雪凝寒帖》

樊:您认为您的教学模式哪一点最值得推广,有没有需要完善的?

张:完善是肯定的,而且是永远的。最值得推广的还是形式教学,因为在形式教学方面我自认为走在前面,这种自信心哪怕是虚假的,也是我能够坚持下去的原因。

樊:能不能谈谈您现在书法创作和理论研究的现状。您投入精力最多的是什么?

张:我从中国美院毕业的近20年来,一直在做形式方面的研究,包括形式教学的研究。我是那种哪一头都想插一杠子的人,所以还有不少课题没做完,创作也没有进入到状态。我觉得对书法形式教学的研究是我投入精力最多的,在这方面我积累了很多的经验。如果让我选择做一个艺术家还是做一个书法形式训练的教师,我更倾向于后者。做艺术家是很辛苦的,我这个人懒散惯了。做教师只要有想法,动动嘴巴就行。1993年以前我对西方的形式构成理论及空间方面的研究比较多,1993年到1998年对现代书法的形式考虑得比较多,1998年以后我回到了笔法的研究。当回头关注传统的时候,我重新读了一遍古代书法文献,获得了不少新的感受,我们上学的时候也都粗粗泛泛地看过这些文献,但那时候对西方理论感兴趣,倾注了很多感情。现在进入到笔法研究的时候,我又发现,我前期做的这些东西,实际上跟古代的哲学是完全吻合的。

谷:您能否对当代书坛的创作现状给一个评价?

张:当代的书法创作相当繁荣,这个繁荣是一个前提。浮躁一点都不怕,中国好就好在人多。不管是人多人少,大师就那么几个,总会有沉得下来的人。开始的繁荣会有很多泡沫,过了那个阶段,慢慢就会走向正规。相对来说,书坛发展的二十多年,很多东西是急不来的。

樊:创作是不断扬弃的过程,您认为怎样才能出新?

张:有一句成语叫做入古出新,中国人艺术的发展观就是会古。每个人以个性的方式领会大家都面对的经典,如果领会出来的东西跟自己的一样,是没意义的。领会出来的东西跟你有异,才能出新。我觉得创造观是西方的思维模式,中国人认为你能会得了古,你就是新。

樊:您的创作与形式是怎么结合的,依据是什么呢?

张:研究形式比较痛苦,因为形式都是表面的东西,大家都认为很低级,我恰好就那么喜欢它。早期的书法理论篇名用的基本上都是法家、兵家的术语,比如“笔势”,“四体书势”,“笔阵图”。用儒家的术语反倒很少。汉末是文人的自觉时期,在给它定规则的时候,因为结构牵涉到造型,像排兵布阵,所以法家兵家的术语就多。其次是道家的辩证法多,如“阴阳”、“起伏”、“聚散”、“离合”、“连贯”等。

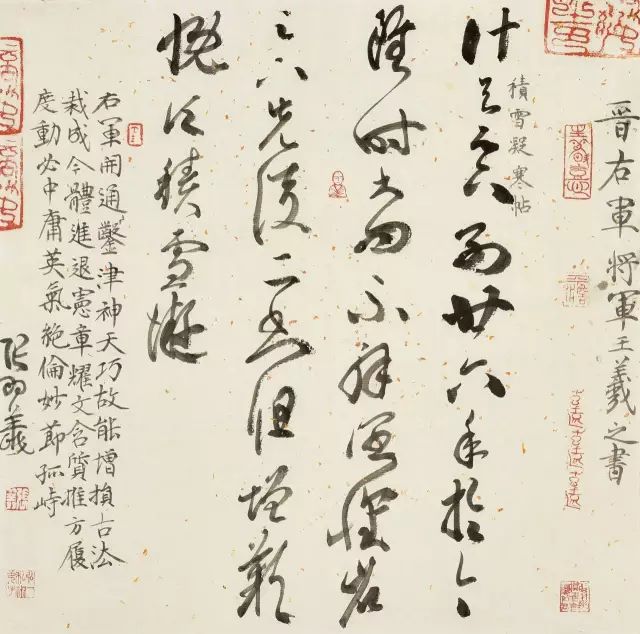

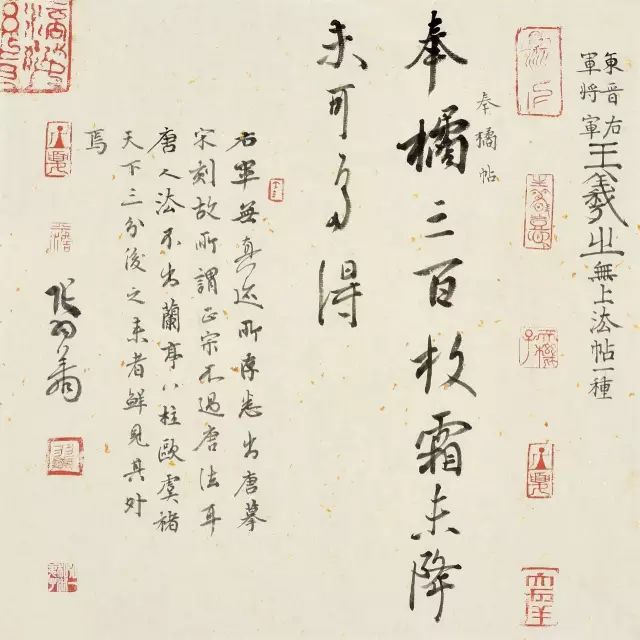

张羽翔 临王羲之《奉橘帖》

樊:网上对您很关注,有的网友说您的作品很有灵气,也有网友说您的作品有谑气,您自己怎么评价?

张:无论灵气或是谑气,我都没意见。有人把形式当作程式化,而我不是。作品可以搞笑可以戏谑,为什么非要一天到晚正经八百呢?我高兴做哪一方面就做哪一方面,形式的角度应该是中间状态,是工具,它不应该是为某一种艺术形态服务的,就像我们一般说的普泛的科学,要看是哪一种意识形态来运用它。比如原子弹,科学是没有错的,关键是什么样的人拿它干什么事情。传统对形式的认识就是形式必须为他自己认为的那个传统服务,这才叫做形式,我认为这是不对的。