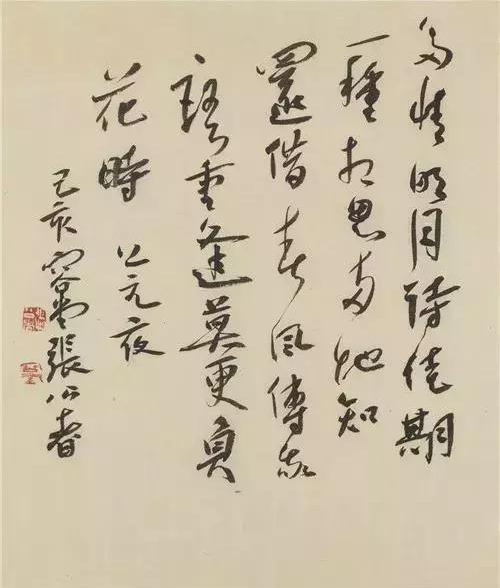

张公者:能够被写入历史的书法家与作品必须具备风格

风格是艺术史衡量与取舍艺术家及作品的第一标准。风格包含个性与共性。能够被写入艺术史的作品,必须同时具备共性与个性,即风格。共性是专业内所共同认可与遵守的艺术规律与审美准则。共性是法度,共性是传统,共性也是功力。个性与生俱来。个性是天分,个性也是才情。

只有共性的作品是可以存在的,也能够使人欣赏乃至收藏、悬挂。这样的“作品”就是我们常见的学习前人经典作品的风格而亦步亦趋的书写。严格地说,这只是文学内容不同的“临摹”而已,还不属于真正意义上的创作。只有共性没有个性的作品只是同风格代表人物的陪衬,是绿叶,没有艺术史的价值。而只有个性没有共性的作品是“野狐禅”。

信笔为体,任意挥洒,缺少技术当中的“提、按、转、折”,诸如今天所见的“市井‘书法’” “江湖‘书法’”,当时就被淘汰了,更谈不上往下流传。

共性与个性的比例虽然不能用量化的数字表达出来,但是我们可以从古人的作品进行分析而得其奥秘。

比如董其昌、文徵明他们是共性多于个性。杨维桢、徐渭、金农个性大于共性。他们并其作品,与共性及个性皆“恰到好处”的经典作品及创作者一起书写书法史。

而像郑板桥的“六分半书”则是个性过强,已经突破了“共性值”,近“江湖‘书法’”,因而在书法史上的地位不高,甚至被淘汰。

共性是必须具备的。

学习共性的唯一正确方法是临摹,临摹古代经典作品。书法史是由经典作品书写的。经典作品就是风格的物化状态,自然包含共性与个性。

此时代前人经典中所具备的共性是前人完成的,而此时代形成的经典中的个性便成为后人所遵循与学习的“共性”。这便演化出书法审美史。

书法的审美是发展的,书法的共性是积累的,书法的品评是约定俗成的。

对共性的学习是进入一门专业的必由之路,却不是终极目标。

有大志者当是在共性的基础上突显个性,形成风格,而被写入书法史。

形成风格,进入创作,其难度要一百倍、一万倍于临摹(包括以经典作品进行的不同文学内容的“创作”)。

我们研读书法史时,就会发现,每一百年被纪录到书史的代表书家不过一两个、两三个而已。艺术史记载的是具备风格的创造者。创造是最好的继承。