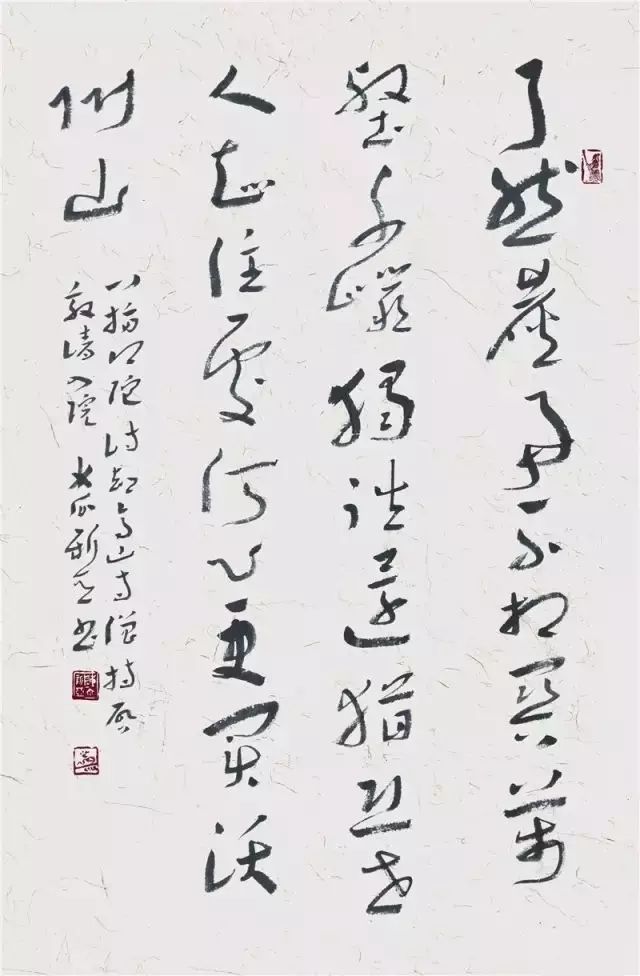

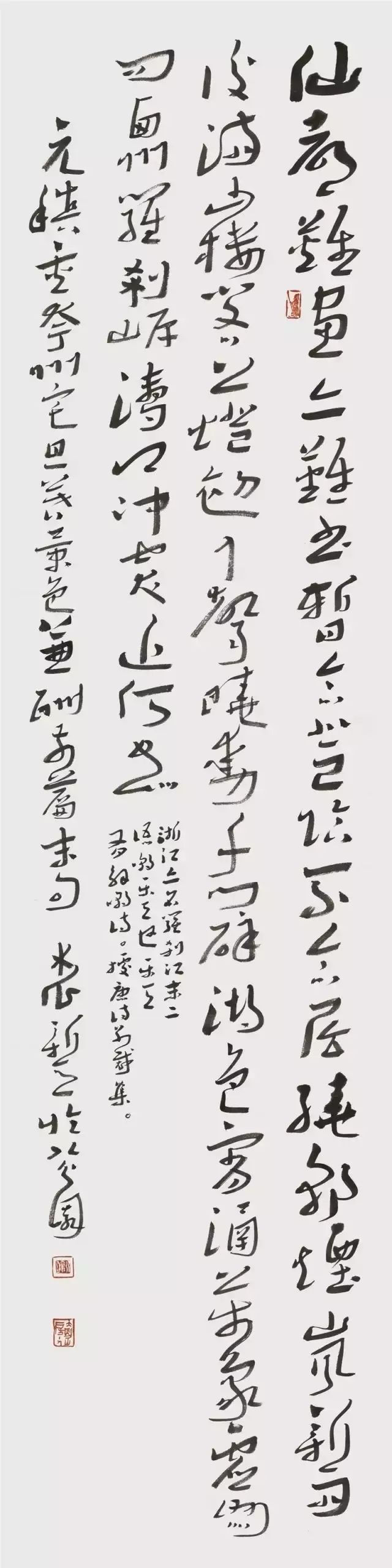

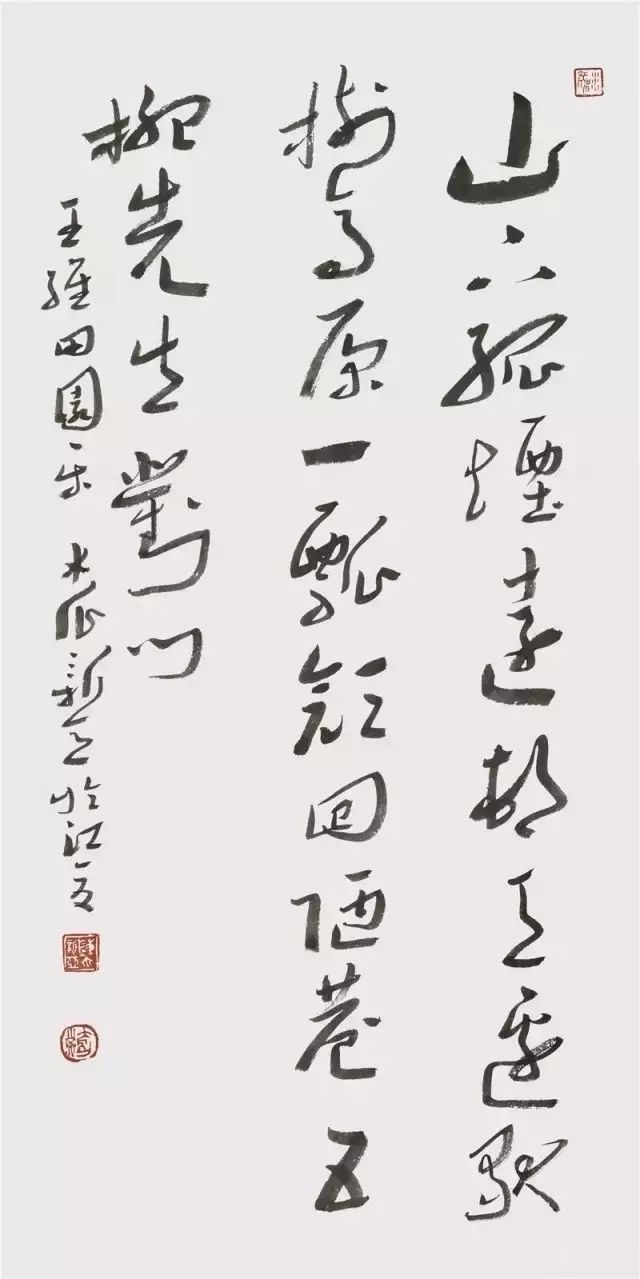

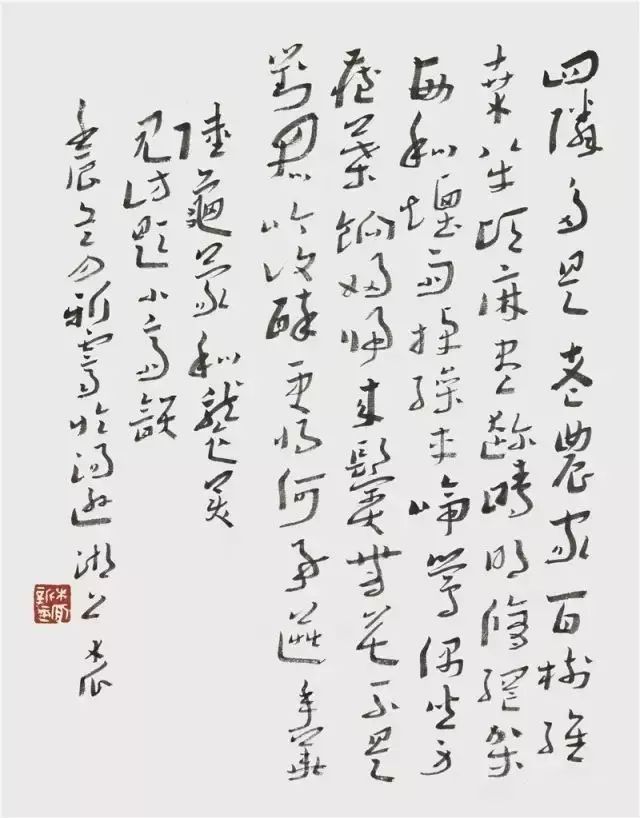

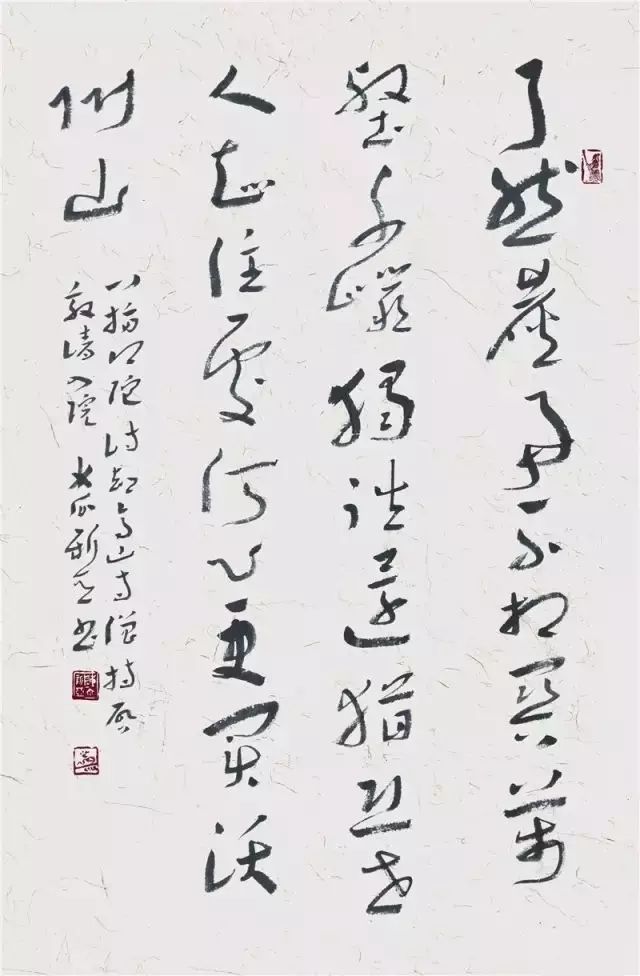

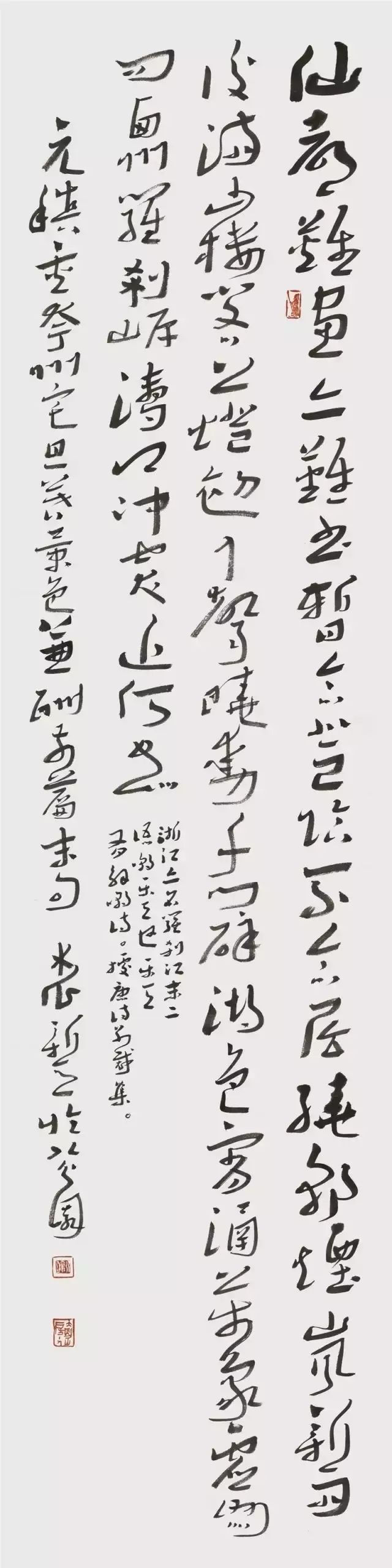

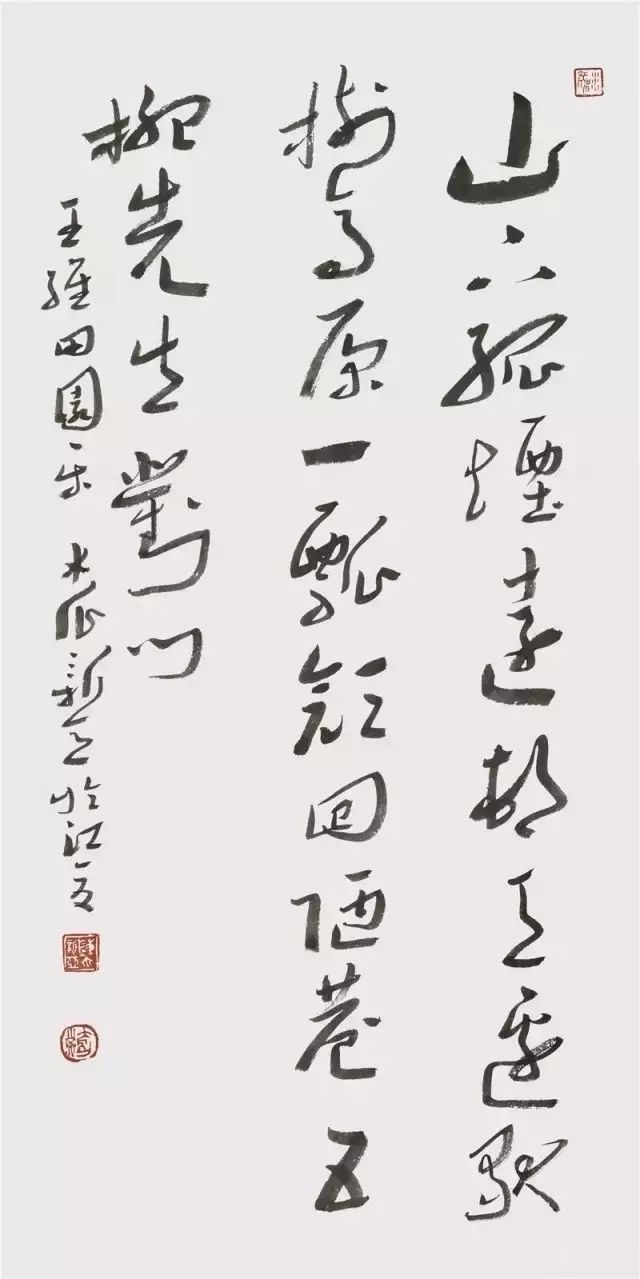

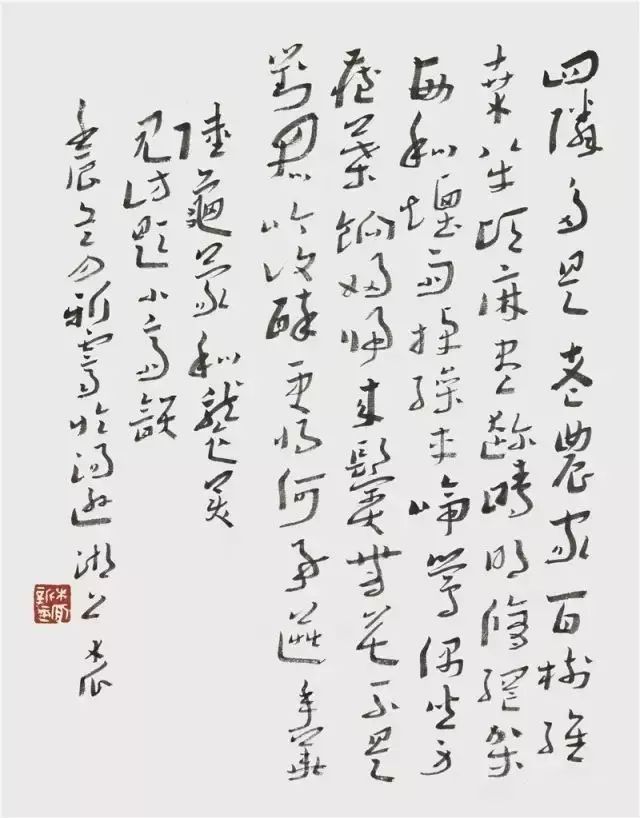

陈新亚|书写之美

2019-03-27 15:48:44 来源: 点击:

陈新亚,1962年出生于湖北蕲春。现为中国书法家协会理事、草书专业委员会委员。全国第二届草书展、第三届扇面展等评委。曾任书法报社副总编辑、《书法报》执行主编。

我们教学当中讲到的,往往是点画、笔顺、结字、行、篇章、画面构成,另外用笔、笔法更值得关注。“点画”和“笔法”是两回事。点画是外部形态,是静的。笔法是当下实现的,很宽泛的东西,但又是一个文化性的概念。

结体或曰结字,其另外一面叫笔势。笔势就是笔往哪个方向走,怎么走。它是结字的重要内在动力依据,结字是依赖笔势来完成的。

接下来是行款,另一面即是体势。用笔去写出来的笔势,往哪里走,最后构成一个字,有它的形势态度,这种势态既是上承前字的意绪,并直接关乎下一个字的出场。比如苏东坡,他的用笔是枕腕,三个手指拿笔,他的笔和纸挨得特别近。他的笔是往左方便,往右不方便,所以他构成的字的体势就是扁扁的,潜在有往左下方斜行的意向。

作品总的结构,我们称之为章法、篇章。但是在古人里面,称为气息、意韵,整个是一种状态的描述,而不是一个具体的形成的描述。

建议大家多关注一下用笔,笔势、体势、气息这一类概念,这直接关系到自身书法学习的可持续性,风格的可持续性和作品结构的有机性。

大家知道,从点画开始到作品的完成,一般人都能完成。但是如何使这个过程成为一个美的历程和结果,需要长时间训练。一种优雅的书写,是在你的笔迹、你的墨痕里,可以看到你的意趣、你的韵味、你的风格、你的情调。如果是很拙劣的一种书写,同样也可以见到你的意趣,你的认知。古人说“书者,如也。”你写得拙劣说明你内在的修养也是拙劣的,写得优雅就是内在的优雅。所以我们不是要只看最后的效果,是要看书写的过程。要体会怎样在写的过程中,通过笔触去捕获那种风调和美感,这便涉及到书法技术上的问题。

用笔就是讲笔法,其实很简单。

我读中学是“文革”后期,我在学校办墙报。城里用粉笔,我们乡下用毛笔,整天在写,两个星期要写一期,一年好多期,都是我来编写,大量的使用毛笔,使我对毛笔有种相对比别人强一点的亲近。当时也没有字帖,就是学习课本上的楷体。到快毕业时,看到同学有一字帖,讲笔要怎么回锋啊什么的。但照着帖中图示的用笔方法来写,就写不成了。反思现在很多书法教学的书上画的运笔线路,我觉得有问题。我认为写字就是随纸下笔,然后运写,让笔自己来完成一个个点画,这样在写的过程中该留的留了,转弯的地方肩膀也出来了,笔提起来时就会带出钩。我们今天呢,在这些被人强调的地方,就跟关节炎一样都肿掉了,更重要的是我们的思维在这个地方被停留了,下一个笔画便顾不上了;当下一笔顾不上了,后面所有的地方也就都顾不上了,你的笔势就被阻断了,自然运写的过程就阻断了。这样的情况下,很多自然的点画效果便达不到。比如你在纸片上记东西的时候——我称它是有机的,你不会考虑字写得好不好,你就顺着写,这个时候是最自然的,这是苏东坡说的“无意”。如果经过了有些字帖上讲的那种训练,一写字就很刻意,就扭曲了毛笔的本性。当你故意的时候,毛笔就会按照不得已的方式往前走,你就会发现有意写字的时候,不如意的地方却很多,自然书写状态下的书写其有机性就高。

再以王羲之为例。我曾经用电脑把王羲之的字的一个笔画移动一点点,就不舒服了,一撇一捺都不行。他的这种点画,我称为有机体,你把它人为挪动,是不行的。

王羲之在写字的时候算过么,思考过么?没有。

生理上要适应某一种书写,即使是很合理的书写,也是须作极大的努力才有所改变的——我们要相信躯体是有自身想法的。美国一个医学学者写过一本书,《躯体的智慧》,他讲这躯体本身是具有其智慧的。比如说一只猫从柜子上快速跑动的时候,轻易不会碰到东西;人不行,人进化以后,很多感应都退化了,动植物就很好。

可是我们人在文化方面的觉悟比它们强。

我们说写字就要轻松地写。我们临帖,比如说临王字,转弯就直接转过去,他的钩挑等等,让毛笔自己去完成,牵丝连带都由毛笔自身去完成,我们不要强加以自己的意志。因为好多牵连都是毛笔带出来的,因为毛笔这种特有的工具,才会有勾、提、挑之类的出现。如果不是这种工具,这些东西都是不会形成的。既然形成了,大家都觉得很美,就把它固定在我们书写的迹道里。

所以我们讲古人创造了汉字,而毛笔“主动”地参与了汉字发展的整个历程,所以才有了书体的衍变。我们现在写字,把毛笔放到一边,只关心汉字是怎么写出来的。

毛笔和纸墨是我们创作中必须要细心体察的东西。你有什么样的毛笔,就可能有什么样的点画。一开始我们学习怎么控制毛笔,但其实毛笔是我们书法文化里面的一个重要角色,是我们的一个伙伴,所以我们讲写字是要“合作”,和笔、墨、纸、字的合作。如孙过庭说“五乖五合”,合作很重要。

湖北王子亭带小孩写字,我们曾讨论过小孩可不可以写草书,我觉得完全可以,他让小孩刚开始临黄道周的《孝经》之类,临不几天之后,就开始临《十七帖》《书谱》呀,或《圣教序》,行草就开始了。这些小孩写了三四年,写得很好。特别是他们的用笔,一点不多,一点不少,跟二王很接近。所以古人说,大道至简,一笔下去,把动作写完就好了,它所有的关节、转折,全部在毛笔的运行中流畅地实现,笔画中全有了。

我们由于在“用笔”方面太纠结,使运笔过程中的笔势被削弱,以至于被破坏,在思维里面就没有“笔势”这个感觉了。我们看古人的东西,看一遍觉得好,看两遍也觉得好;而自己的作品挂在墙上三天以后就不耐看了,就是因为没有内在的笔势贯通。这种势是一种内在的趋向,这一笔向哪里走,下一笔从哪里接,全是自在的。

你想想看,打乒乓球的时候,对方球来了,你会思考么,会考虑什么角度力度去接这个球么?不会考虑。球拍子很顺畅地就接过来了。写字可不可以达到这个状态呢,拿起笔就写?古人就是这样,只是我们今天的状态隔得很远。还有一个例子,就是我学弹古琴时的感受。音乐和书法是最接近的,都是在一段时空中去完成的。我们弹琴的过程就如写字的过程,都是不可重复的,写不好不能再添一笔。弹琴也是,弹不好不可能重复拨弦,如果我们做不好,就是我们功夫没到,是我们的技术不到。

不能因为我们做不到,便硬借现在艺术的所谓构成和设计,来改变书法与弹琴的思维感觉方式来做这个东西。

因此,我们提倡要静下来,我们要给自己一个空间,让你自己在五年后能完成这个轻松自然的书写过程,或者是十年以后也行,不要急于眼下完成这一环节,要慢慢地实现这个过程。这就是书法文化里的“养”。繁体“养”下面是个“食”字,是要靠粮食来“养”的。那哪里有书法饭吃么?没有。就是临帖、看帖、思考,去看展览,跟朋友交流,这些东西,久而久之就转化到你的内心,这称之为“养”,它不是一天弄成的,知识积累的过程也有其规律,不能破坏。

比如说,“结体因时而变,用笔千古不易”。这是赵孟頫提出的。为什么说“用笔千古不易”呢?不是说楷书、隶书、篆书之间是有变化的么?这个“不易”,我思考来思考去,是正确的。从“道”的角度来讲,这一支笔,在写字的过程中你不要去委屈它,不要去损伤它。

再就是,当这一笔墨没了,你能写出来么?这就涉及到时间问题。当纸太吸水的时候,你的速度要不要改变?

又涉及到纸性问题。所以他说这个“千古不易”,就是说在书写的当下,怎样让笔、墨、纸、字在一个很协调的状态下行进,这个是千古不易的,一定要让毛笔舒服。

我们操持一个方向,其余就让毛笔自身完成,转弯的时候自然笔锋会弹过来。“长锋”只是今天人的概念,明代以前都是小笔。关于笔自身,我们今天要思考,如果你写展览类的大作品,大字展览,从学理上来讲,这种大笔是有很多美感不能体现的。因为是“毛”笔,毛发到了一定长度之后就没有很好的弹性,当很多毛纠缠到一起的时候,整个笔就没有弹性了。比如说我们写长锋的时候,整个笔一下去,成了一个钩状的东西,那么你怎么按下去还是一样粗细的点画?言恭达老师写大草书,是用长锋的,你看他的线条粗细变化都不大。如果按照我的思维,他用短一点的锋,字可能更丰富一些。但是古人就是,百分之二十都是让毛笔自身完成的,这是它的任务,对笔不要过分的约束。然后看墨,当墨很多的时候,你不快点写,墨就受不了,墨马上就要掉到纸上去了。一定要给它相应的速度,墨才舒服。毛笔和纸之间又有一个问题,如果纸是粗糙的,你用很软的笔的话,就没法自然书写。所以说我们要找到一种合适的感觉,不要让毛笔来将就你。有的人说这个笔不好使,有的人说我一天至少要用两支笔,什么意思?他根本不考虑笔是什么,按下去写,压着写。我觉得这种人,套用古人的话就是不仁义,把跟你合作的笔不当东西,那你的字会好么?不要按照你主观的需求来驱使它,我以为这就是书法的道。这个道就是书法的规矩。所谓规矩就是书写过程中,人与笔墨纸字之间内在的关系。

篆书到隶书之间,篆书没有钩、挑,它就是线画,平直的、圆弧的,为什么到隶书里,它有这些东西?就是因为在快写的时候,在放松的时候,完全没有人控制的时候,“转笔”“方折”等东西就出来了,经毛笔一带就出来了。这个是毛笔创造的,不是人想出来的。当隶书变成楷书,楷书是因为古人有纸了,有纸后书写的空间就变大了,毛笔的书写就快了,相对自由些。你看提手旁,隶书是圆出来,在楷书的时候,钩是因为要写一提才会有。所以说毛笔参与了很多书法形态的创造。

“用笔”方式方法,在内在机制上决定了作品的高度和作品的寿命。所谓寿命,是看纸面上的效果:当你的笔锋和你的纸、墨不和谐的时候,笔毫是从纸上飘过去的,墨留在这个地方就很稀薄。假如在运写过程中笔是溜过去的话,这一线画的质地一定是很平薄的,久而久之这个作品经过几次装裱后,可能就剩下几个淡淡的墨点了。这就是“寿命”,换一个词来说,叫“体质”。说这个人作品很孱弱,弱便是笔和墨在纸上是异常而不规则运行的,所以墨迹可能是偏向一边的,称为孱弱。有人想跟黄宾虹学写字,黄宾虹让他先写几个字来看,黄宾虹把纸反过来看,说你这写的不是字,纸上只有几个点啊。

原来他写时只在点画的两端用力,中间哗啦就写过去了,故留在纸上的只有几个墨点。这样的墨迹久而久之中段就会没了。所以我把对这个过程的体悟,称为“悟道”。

正确的“用笔”所出现的线条,会有一种结实感、圆满感。如我们刚才说的,是让笔墨纸砚一起和谐参与书写,即“合作”。

古人对笔势非常重视,现在的人大多只重视结构。

笔势,即这一笔和下一笔之间是有一个趋向的,趋向就是笔势,那么这一笔和下一笔之间的快慢,就像打乒乓球不由我们判断和思考,这是个自由的状态。我们在临帖时,一定要去观察这个东西。笔势找到了,那个地方要不要“映带”都不重要,哪怕没有连带,它的笔势在,就是“笔断意连”。下笔的意向和运笔的方向不是一眼就能看出来的。比如说王羲之,把它的字拆开分析看,一个字,甚至于一行字,实际上书写时只有一个起笔。

所以孙过庭说,“一点成一字之规,一字乃终篇之准”。

一个字管领一篇的局面,就是这个道理。古人写字,蘸墨也好不蘸墨也好,一气呵成,实际上只有一个起笔,文章完了才收笔。他挥运过程中同时完成所有动作转换的。比如写“三”,当我们把笔提高的时候,每一笔都是断开的,当我们把笔按在纸上不离开,就是三个连贯的动作。有的人写字习惯于把笔提得高,那么他的笔画就会干净、凝练,比如明代王宠。傅山草书就不提起来。

笔离纸高低,我们不要刻意,就是让笔势含蓄。很简单,我们只写点画本身,关注结字最本质的东西,而勾连处让笔去完成。笔势的存在,不可忽视,我们要关注它。

唐人集字的《圣教序》,很多人临写后往往不连贯,就是因为每个字是集的,其体势原不是统一的。所以我说一件作品,应该只有一个起笔和一个收笔,中间全部都是运动中的转换,转换过程中会有一个小的起止,但这个起止我们在意识里面不要去考虑过多,我们要有意识地忽略它。所以说我们不能将“欲横先竖”,“欲右先左”这种口诀,实用于每一个字的每个点画,这是不行的,只有换行换纸的时候可能会有考虑。但是真正熟练的人不会考虑,让笔来完成,即使换一张纸,我还可以继续写,不需要去蘸墨。我们要回归原本状态。

笔势决定一个人书写的调性,就是情调、笔调、调子和性情。然而又并不一定要连着才叫笔势,并非笔笔连属、一字带着一字才有笔势。而是笔和笔之间或着纸或提起——但又连绵不断地挥运着,这样写出来的点画就能够达到我们所说的有机联系。

我们再看看“体势”。体势是从字的构形、形态来讲的。一组点画即偏旁部首合成一个字,构成一种体态,会形成一个总的势向、意向。这个势和你的用笔有内在一致性,要让它自然流露出来——刻意去写很难写出的。

作品的体势又决定着章法、行列的分布以及纸幅的式样。

进一步说,每个人特殊的用笔、体姿,不单在字态、行款方面有内在的决定性,实际上还潜在地决定了最合适他自己的一种书写章法和作品幅式。找到这个,你的章法就更走向有机性,更好的生成的过程就会很自然达成。

由用笔带出笔势、体势,最终在作品中形成一种抽象的意思,也叫气韵。气韵生动不生动,我们就称之为作品有机还是无机,有机的是自然生成的,无机的是一种生硬的东西。是不是生硬的东西,检验的方法就是挂在墙上,如果三五天你觉得还很不错,那还可以;如果过几天,你觉得,这一笔往上挪一点就好了,那说明有问题。我在家里写完字,家人看两眼,她提出的问题竟跟我想到的一样。她不懂书法,不懂章草什么的,但是她一看就知道哪一块松了或重了。为什么呢?感觉都是一样的,因为中国人,我们说是“汉字人类“, 对汉字都很敏感。

我们教学当中讲到的,往往是点画、笔顺、结字、行、篇章、画面构成,另外用笔、笔法更值得关注。“点画”和“笔法”是两回事。点画是外部形态,是静的。笔法是当下实现的,很宽泛的东西,但又是一个文化性的概念。

结体或曰结字,其另外一面叫笔势。笔势就是笔往哪个方向走,怎么走。它是结字的重要内在动力依据,结字是依赖笔势来完成的。

接下来是行款,另一面即是体势。用笔去写出来的笔势,往哪里走,最后构成一个字,有它的形势态度,这种势态既是上承前字的意绪,并直接关乎下一个字的出场。比如苏东坡,他的用笔是枕腕,三个手指拿笔,他的笔和纸挨得特别近。他的笔是往左方便,往右不方便,所以他构成的字的体势就是扁扁的,潜在有往左下方斜行的意向。

作品总的结构,我们称之为章法、篇章。但是在古人里面,称为气息、意韵,整个是一种状态的描述,而不是一个具体的形成的描述。

建议大家多关注一下用笔,笔势、体势、气息这一类概念,这直接关系到自身书法学习的可持续性,风格的可持续性和作品结构的有机性。

大家知道,从点画开始到作品的完成,一般人都能完成。但是如何使这个过程成为一个美的历程和结果,需要长时间训练。一种优雅的书写,是在你的笔迹、你的墨痕里,可以看到你的意趣、你的韵味、你的风格、你的情调。如果是很拙劣的一种书写,同样也可以见到你的意趣,你的认知。古人说“书者,如也。”你写得拙劣说明你内在的修养也是拙劣的,写得优雅就是内在的优雅。所以我们不是要只看最后的效果,是要看书写的过程。要体会怎样在写的过程中,通过笔触去捕获那种风调和美感,这便涉及到书法技术上的问题。

用笔就是讲笔法,其实很简单。

我读中学是“文革”后期,我在学校办墙报。城里用粉笔,我们乡下用毛笔,整天在写,两个星期要写一期,一年好多期,都是我来编写,大量的使用毛笔,使我对毛笔有种相对比别人强一点的亲近。当时也没有字帖,就是学习课本上的楷体。到快毕业时,看到同学有一字帖,讲笔要怎么回锋啊什么的。但照着帖中图示的用笔方法来写,就写不成了。反思现在很多书法教学的书上画的运笔线路,我觉得有问题。我认为写字就是随纸下笔,然后运写,让笔自己来完成一个个点画,这样在写的过程中该留的留了,转弯的地方肩膀也出来了,笔提起来时就会带出钩。我们今天呢,在这些被人强调的地方,就跟关节炎一样都肿掉了,更重要的是我们的思维在这个地方被停留了,下一个笔画便顾不上了;当下一笔顾不上了,后面所有的地方也就都顾不上了,你的笔势就被阻断了,自然运写的过程就阻断了。这样的情况下,很多自然的点画效果便达不到。比如你在纸片上记东西的时候——我称它是有机的,你不会考虑字写得好不好,你就顺着写,这个时候是最自然的,这是苏东坡说的“无意”。如果经过了有些字帖上讲的那种训练,一写字就很刻意,就扭曲了毛笔的本性。当你故意的时候,毛笔就会按照不得已的方式往前走,你就会发现有意写字的时候,不如意的地方却很多,自然书写状态下的书写其有机性就高。

再以王羲之为例。我曾经用电脑把王羲之的字的一个笔画移动一点点,就不舒服了,一撇一捺都不行。他的这种点画,我称为有机体,你把它人为挪动,是不行的。

王羲之在写字的时候算过么,思考过么?没有。

生理上要适应某一种书写,即使是很合理的书写,也是须作极大的努力才有所改变的——我们要相信躯体是有自身想法的。美国一个医学学者写过一本书,《躯体的智慧》,他讲这躯体本身是具有其智慧的。比如说一只猫从柜子上快速跑动的时候,轻易不会碰到东西;人不行,人进化以后,很多感应都退化了,动植物就很好。

可是我们人在文化方面的觉悟比它们强。

我们说写字就要轻松地写。我们临帖,比如说临王字,转弯就直接转过去,他的钩挑等等,让毛笔自己去完成,牵丝连带都由毛笔自身去完成,我们不要强加以自己的意志。因为好多牵连都是毛笔带出来的,因为毛笔这种特有的工具,才会有勾、提、挑之类的出现。如果不是这种工具,这些东西都是不会形成的。既然形成了,大家都觉得很美,就把它固定在我们书写的迹道里。

所以我们讲古人创造了汉字,而毛笔“主动”地参与了汉字发展的整个历程,所以才有了书体的衍变。我们现在写字,把毛笔放到一边,只关心汉字是怎么写出来的。

毛笔和纸墨是我们创作中必须要细心体察的东西。你有什么样的毛笔,就可能有什么样的点画。一开始我们学习怎么控制毛笔,但其实毛笔是我们书法文化里面的一个重要角色,是我们的一个伙伴,所以我们讲写字是要“合作”,和笔、墨、纸、字的合作。如孙过庭说“五乖五合”,合作很重要。

湖北王子亭带小孩写字,我们曾讨论过小孩可不可以写草书,我觉得完全可以,他让小孩刚开始临黄道周的《孝经》之类,临不几天之后,就开始临《十七帖》《书谱》呀,或《圣教序》,行草就开始了。这些小孩写了三四年,写得很好。特别是他们的用笔,一点不多,一点不少,跟二王很接近。所以古人说,大道至简,一笔下去,把动作写完就好了,它所有的关节、转折,全部在毛笔的运行中流畅地实现,笔画中全有了。

我们由于在“用笔”方面太纠结,使运笔过程中的笔势被削弱,以至于被破坏,在思维里面就没有“笔势”这个感觉了。我们看古人的东西,看一遍觉得好,看两遍也觉得好;而自己的作品挂在墙上三天以后就不耐看了,就是因为没有内在的笔势贯通。这种势是一种内在的趋向,这一笔向哪里走,下一笔从哪里接,全是自在的。

你想想看,打乒乓球的时候,对方球来了,你会思考么,会考虑什么角度力度去接这个球么?不会考虑。球拍子很顺畅地就接过来了。写字可不可以达到这个状态呢,拿起笔就写?古人就是这样,只是我们今天的状态隔得很远。还有一个例子,就是我学弹古琴时的感受。音乐和书法是最接近的,都是在一段时空中去完成的。我们弹琴的过程就如写字的过程,都是不可重复的,写不好不能再添一笔。弹琴也是,弹不好不可能重复拨弦,如果我们做不好,就是我们功夫没到,是我们的技术不到。

不能因为我们做不到,便硬借现在艺术的所谓构成和设计,来改变书法与弹琴的思维感觉方式来做这个东西。

因此,我们提倡要静下来,我们要给自己一个空间,让你自己在五年后能完成这个轻松自然的书写过程,或者是十年以后也行,不要急于眼下完成这一环节,要慢慢地实现这个过程。这就是书法文化里的“养”。繁体“养”下面是个“食”字,是要靠粮食来“养”的。那哪里有书法饭吃么?没有。就是临帖、看帖、思考,去看展览,跟朋友交流,这些东西,久而久之就转化到你的内心,这称之为“养”,它不是一天弄成的,知识积累的过程也有其规律,不能破坏。

比如说,“结体因时而变,用笔千古不易”。这是赵孟頫提出的。为什么说“用笔千古不易”呢?不是说楷书、隶书、篆书之间是有变化的么?这个“不易”,我思考来思考去,是正确的。从“道”的角度来讲,这一支笔,在写字的过程中你不要去委屈它,不要去损伤它。

再就是,当这一笔墨没了,你能写出来么?这就涉及到时间问题。当纸太吸水的时候,你的速度要不要改变?

又涉及到纸性问题。所以他说这个“千古不易”,就是说在书写的当下,怎样让笔、墨、纸、字在一个很协调的状态下行进,这个是千古不易的,一定要让毛笔舒服。

我们操持一个方向,其余就让毛笔自身完成,转弯的时候自然笔锋会弹过来。“长锋”只是今天人的概念,明代以前都是小笔。关于笔自身,我们今天要思考,如果你写展览类的大作品,大字展览,从学理上来讲,这种大笔是有很多美感不能体现的。因为是“毛”笔,毛发到了一定长度之后就没有很好的弹性,当很多毛纠缠到一起的时候,整个笔就没有弹性了。比如说我们写长锋的时候,整个笔一下去,成了一个钩状的东西,那么你怎么按下去还是一样粗细的点画?言恭达老师写大草书,是用长锋的,你看他的线条粗细变化都不大。如果按照我的思维,他用短一点的锋,字可能更丰富一些。但是古人就是,百分之二十都是让毛笔自身完成的,这是它的任务,对笔不要过分的约束。然后看墨,当墨很多的时候,你不快点写,墨就受不了,墨马上就要掉到纸上去了。一定要给它相应的速度,墨才舒服。毛笔和纸之间又有一个问题,如果纸是粗糙的,你用很软的笔的话,就没法自然书写。所以说我们要找到一种合适的感觉,不要让毛笔来将就你。有的人说这个笔不好使,有的人说我一天至少要用两支笔,什么意思?他根本不考虑笔是什么,按下去写,压着写。我觉得这种人,套用古人的话就是不仁义,把跟你合作的笔不当东西,那你的字会好么?不要按照你主观的需求来驱使它,我以为这就是书法的道。这个道就是书法的规矩。所谓规矩就是书写过程中,人与笔墨纸字之间内在的关系。

篆书到隶书之间,篆书没有钩、挑,它就是线画,平直的、圆弧的,为什么到隶书里,它有这些东西?就是因为在快写的时候,在放松的时候,完全没有人控制的时候,“转笔”“方折”等东西就出来了,经毛笔一带就出来了。这个是毛笔创造的,不是人想出来的。当隶书变成楷书,楷书是因为古人有纸了,有纸后书写的空间就变大了,毛笔的书写就快了,相对自由些。你看提手旁,隶书是圆出来,在楷书的时候,钩是因为要写一提才会有。所以说毛笔参与了很多书法形态的创造。

“用笔”方式方法,在内在机制上决定了作品的高度和作品的寿命。所谓寿命,是看纸面上的效果:当你的笔锋和你的纸、墨不和谐的时候,笔毫是从纸上飘过去的,墨留在这个地方就很稀薄。假如在运写过程中笔是溜过去的话,这一线画的质地一定是很平薄的,久而久之这个作品经过几次装裱后,可能就剩下几个淡淡的墨点了。这就是“寿命”,换一个词来说,叫“体质”。说这个人作品很孱弱,弱便是笔和墨在纸上是异常而不规则运行的,所以墨迹可能是偏向一边的,称为孱弱。有人想跟黄宾虹学写字,黄宾虹让他先写几个字来看,黄宾虹把纸反过来看,说你这写的不是字,纸上只有几个点啊。

原来他写时只在点画的两端用力,中间哗啦就写过去了,故留在纸上的只有几个墨点。这样的墨迹久而久之中段就会没了。所以我把对这个过程的体悟,称为“悟道”。

正确的“用笔”所出现的线条,会有一种结实感、圆满感。如我们刚才说的,是让笔墨纸砚一起和谐参与书写,即“合作”。

古人对笔势非常重视,现在的人大多只重视结构。

笔势,即这一笔和下一笔之间是有一个趋向的,趋向就是笔势,那么这一笔和下一笔之间的快慢,就像打乒乓球不由我们判断和思考,这是个自由的状态。我们在临帖时,一定要去观察这个东西。笔势找到了,那个地方要不要“映带”都不重要,哪怕没有连带,它的笔势在,就是“笔断意连”。下笔的意向和运笔的方向不是一眼就能看出来的。比如说王羲之,把它的字拆开分析看,一个字,甚至于一行字,实际上书写时只有一个起笔。

所以孙过庭说,“一点成一字之规,一字乃终篇之准”。

一个字管领一篇的局面,就是这个道理。古人写字,蘸墨也好不蘸墨也好,一气呵成,实际上只有一个起笔,文章完了才收笔。他挥运过程中同时完成所有动作转换的。比如写“三”,当我们把笔提高的时候,每一笔都是断开的,当我们把笔按在纸上不离开,就是三个连贯的动作。有的人写字习惯于把笔提得高,那么他的笔画就会干净、凝练,比如明代王宠。傅山草书就不提起来。

笔离纸高低,我们不要刻意,就是让笔势含蓄。很简单,我们只写点画本身,关注结字最本质的东西,而勾连处让笔去完成。笔势的存在,不可忽视,我们要关注它。

唐人集字的《圣教序》,很多人临写后往往不连贯,就是因为每个字是集的,其体势原不是统一的。所以我说一件作品,应该只有一个起笔和一个收笔,中间全部都是运动中的转换,转换过程中会有一个小的起止,但这个起止我们在意识里面不要去考虑过多,我们要有意识地忽略它。所以说我们不能将“欲横先竖”,“欲右先左”这种口诀,实用于每一个字的每个点画,这是不行的,只有换行换纸的时候可能会有考虑。但是真正熟练的人不会考虑,让笔来完成,即使换一张纸,我还可以继续写,不需要去蘸墨。我们要回归原本状态。

笔势决定一个人书写的调性,就是情调、笔调、调子和性情。然而又并不一定要连着才叫笔势,并非笔笔连属、一字带着一字才有笔势。而是笔和笔之间或着纸或提起——但又连绵不断地挥运着,这样写出来的点画就能够达到我们所说的有机联系。

我们再看看“体势”。体势是从字的构形、形态来讲的。一组点画即偏旁部首合成一个字,构成一种体态,会形成一个总的势向、意向。这个势和你的用笔有内在一致性,要让它自然流露出来——刻意去写很难写出的。

作品的体势又决定着章法、行列的分布以及纸幅的式样。

进一步说,每个人特殊的用笔、体姿,不单在字态、行款方面有内在的决定性,实际上还潜在地决定了最合适他自己的一种书写章法和作品幅式。找到这个,你的章法就更走向有机性,更好的生成的过程就会很自然达成。

由用笔带出笔势、体势,最终在作品中形成一种抽象的意思,也叫气韵。气韵生动不生动,我们就称之为作品有机还是无机,有机的是自然生成的,无机的是一种生硬的东西。是不是生硬的东西,检验的方法就是挂在墙上,如果三五天你觉得还很不错,那还可以;如果过几天,你觉得,这一笔往上挪一点就好了,那说明有问题。我在家里写完字,家人看两眼,她提出的问题竟跟我想到的一样。她不懂书法,不懂章草什么的,但是她一看就知道哪一块松了或重了。为什么呢?感觉都是一样的,因为中国人,我们说是“汉字人类“, 对汉字都很敏感。