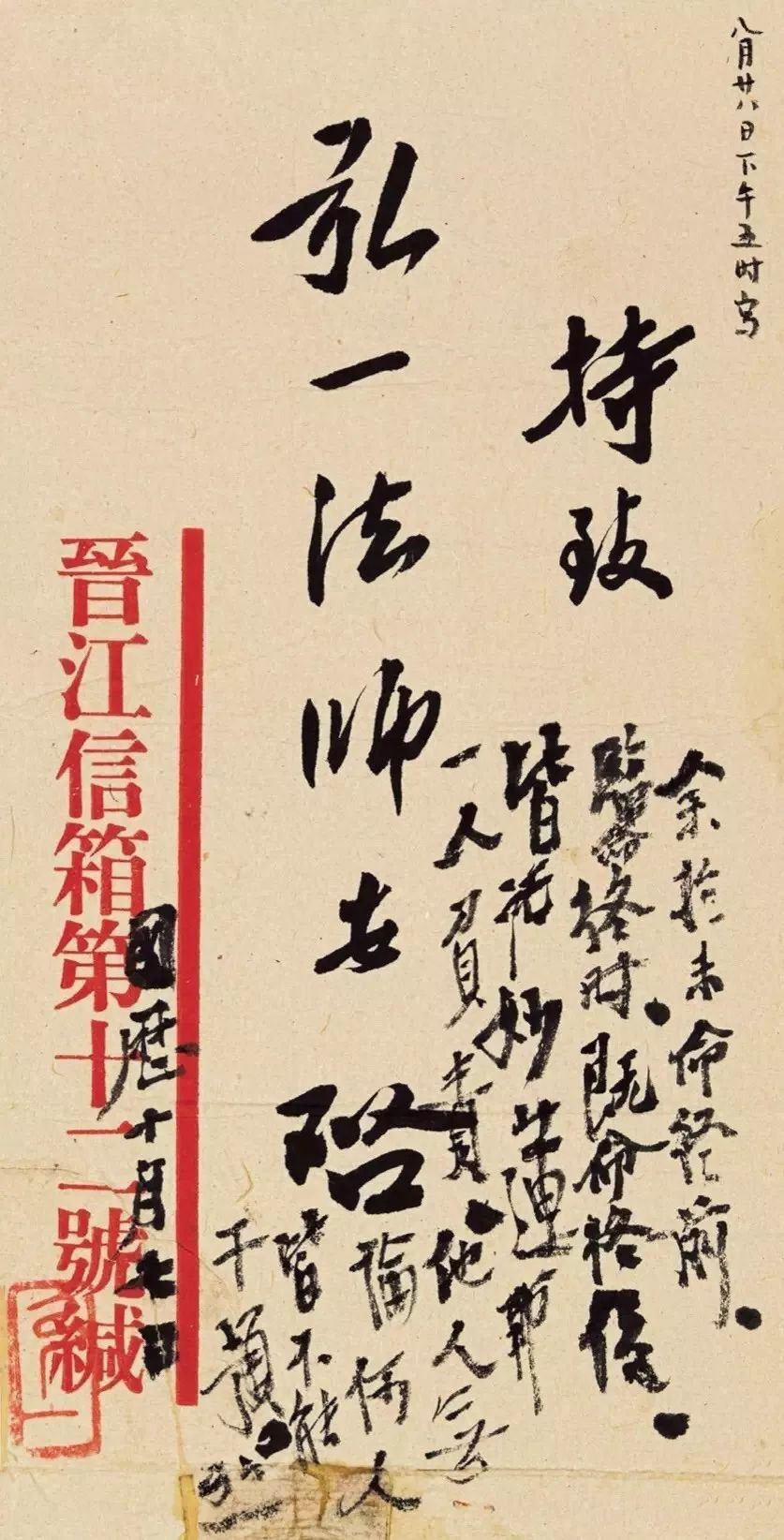

弘一法师佛系书法怎样一步步褪去烟火气

具足大悲心(1929)

1

俗书

1918年8月之前

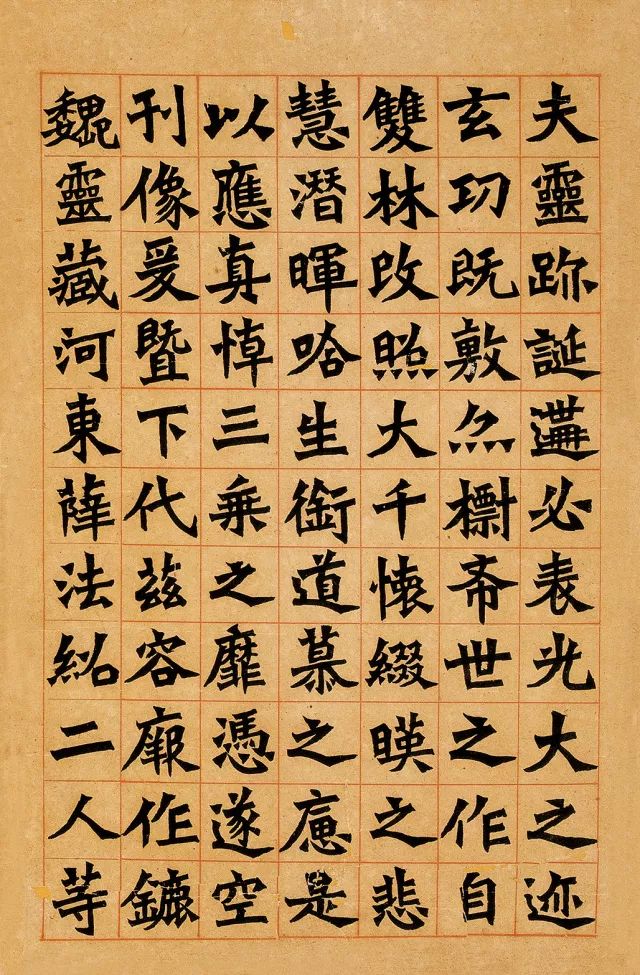

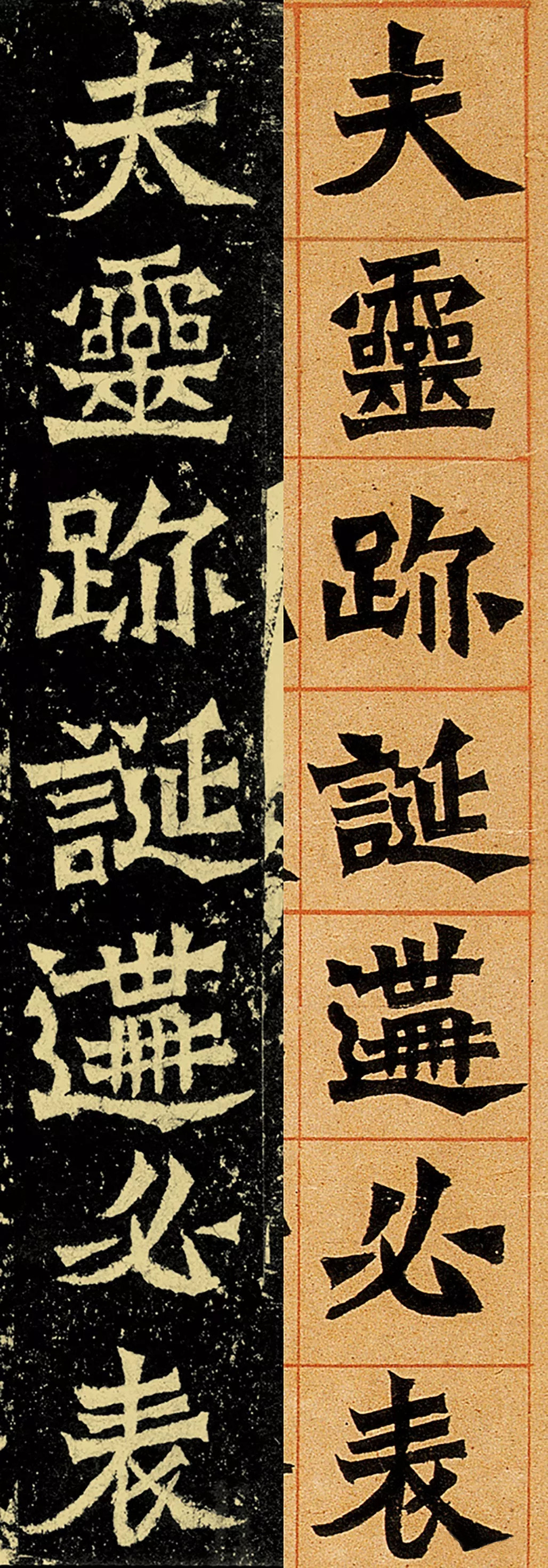

临魏灵藏造像(早年)

没错,咱不忽悠,

这就是弘一写的《魏灵藏造像》,

来,比一比:

怎么样,像不像?

不着急,还有呢!

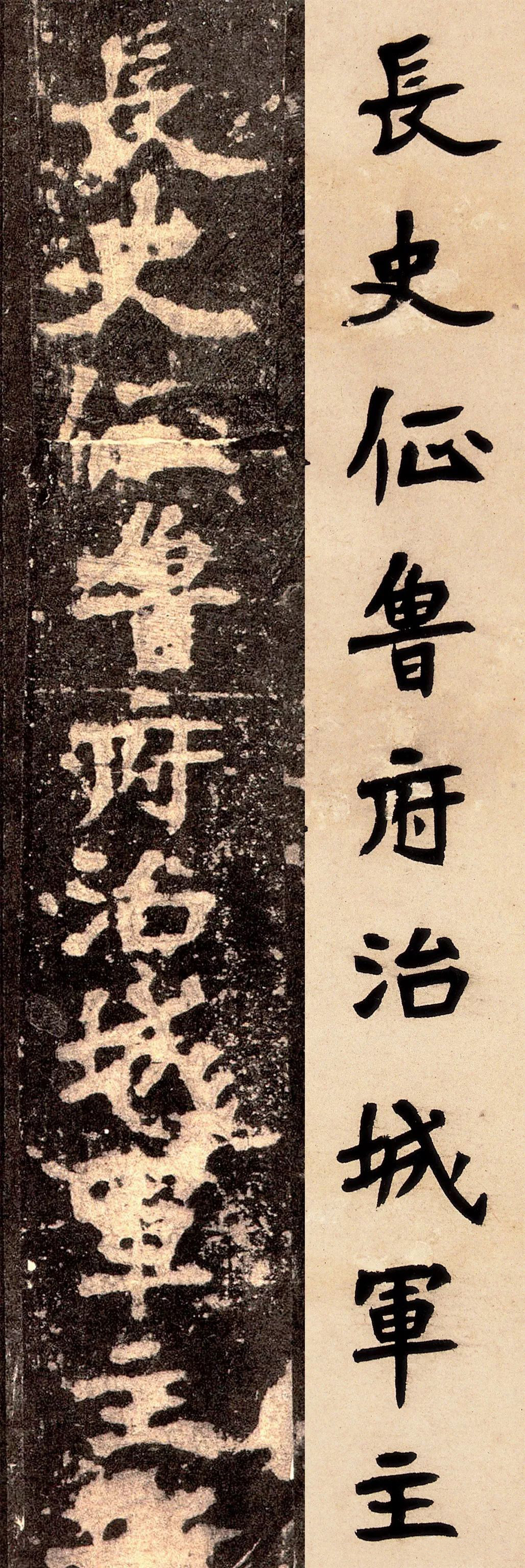

再来看一张《张猛龙碑》:

临张猛龙碑(早年)

这也是弘一早年写的,

比一比,还是很像!

弘一出家以前临摹过的,

可不止有这么点哦,

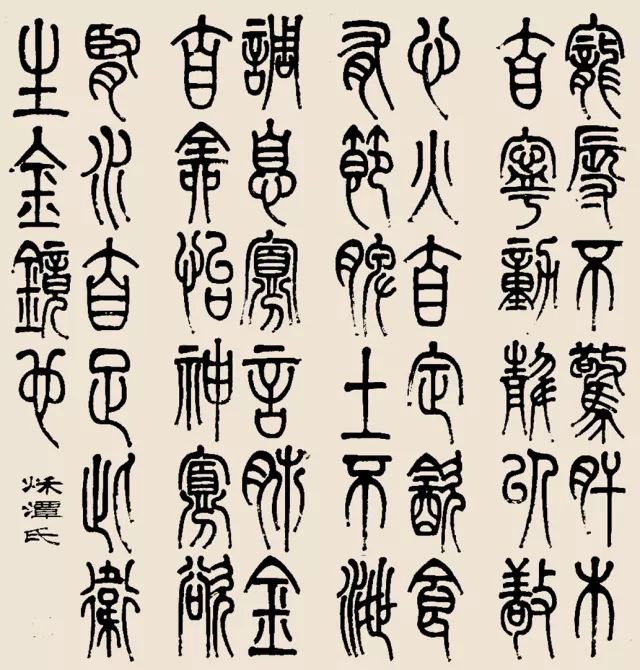

《石鼓文》《峄山刻石》《天发神谶碑》

一系列的魏碑造像,

唐宋名书家的各种墨迹,

可以说样样都有,

学什么像什么!

一度在上海的《太平洋报·画报》霸屏,

画报,成了李叔同的个人书法连载。

可以说是融会了古今,兼用了方圆。

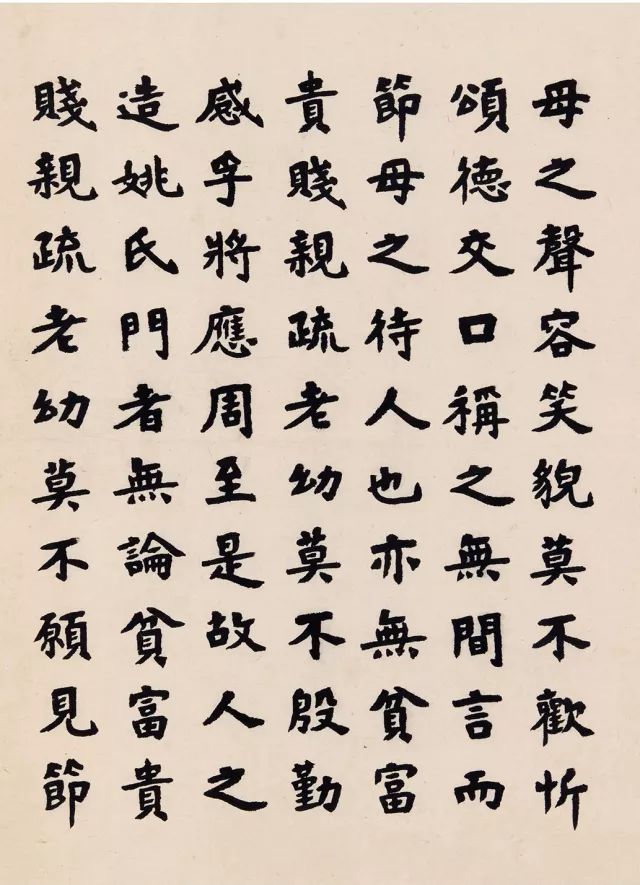

卫生金镜四条屏(约1897)

篆书,学邓石如,

笔力健劲,气势沉着。

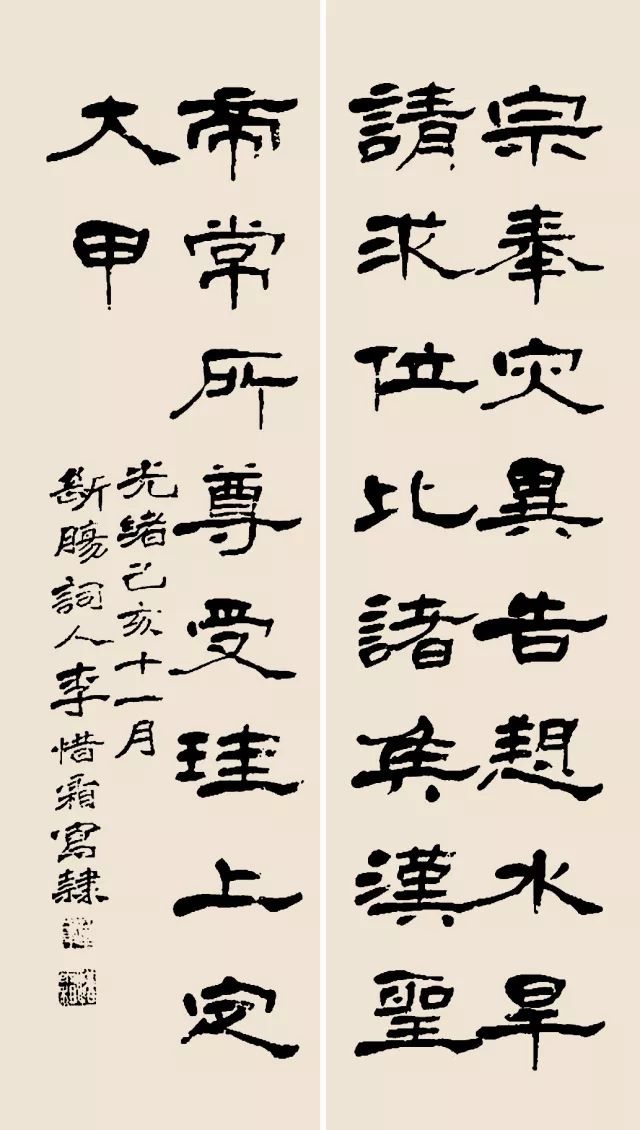

隶书四条屏(临杨岘,1899)

隶书,学杨岘,

方圆兼用,方笔棱峭,圆笔轻细。

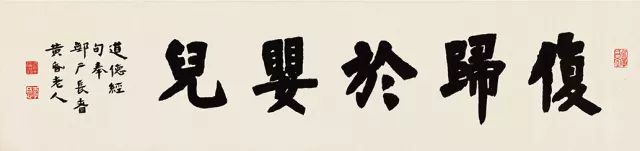

复归于婴儿(1900年前后)

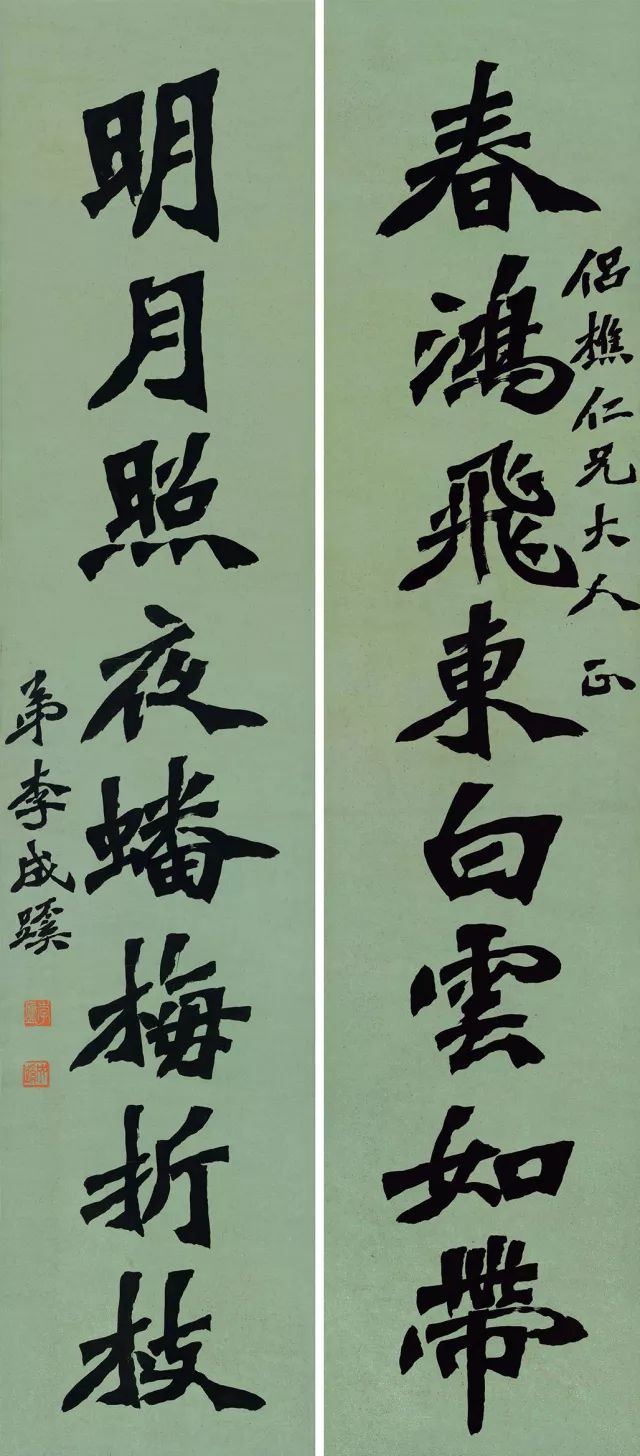

春鸿明月八言联

一剪梅词半首

大字楷书,

线条粗重方硬,

结体茂密开张,

北碑之风跃然纸上。

姜母强太夫人墓志铭(1918)

这是“俗书”时代的“绝笔”,

明显受到了钟繇、二王的影响。

致徐耀廷札(1896)

节录王次回问答词卷(1899)

行书,学的是苏轼黄庭坚,

苏的宽扁结体,

黄的开张用笔,

也是学了个十足十。

2

僧书

“弘一体” 1918年后

李叔同出家后,

就变成了弘一,

一个虔诚的苦行僧,

一位律宗的大拿!

他的书法,

也开始一步步磨掉了锋芒,

洗净了铅华。

一法万缘五言联(1919)

即今若觅七言联(1921)

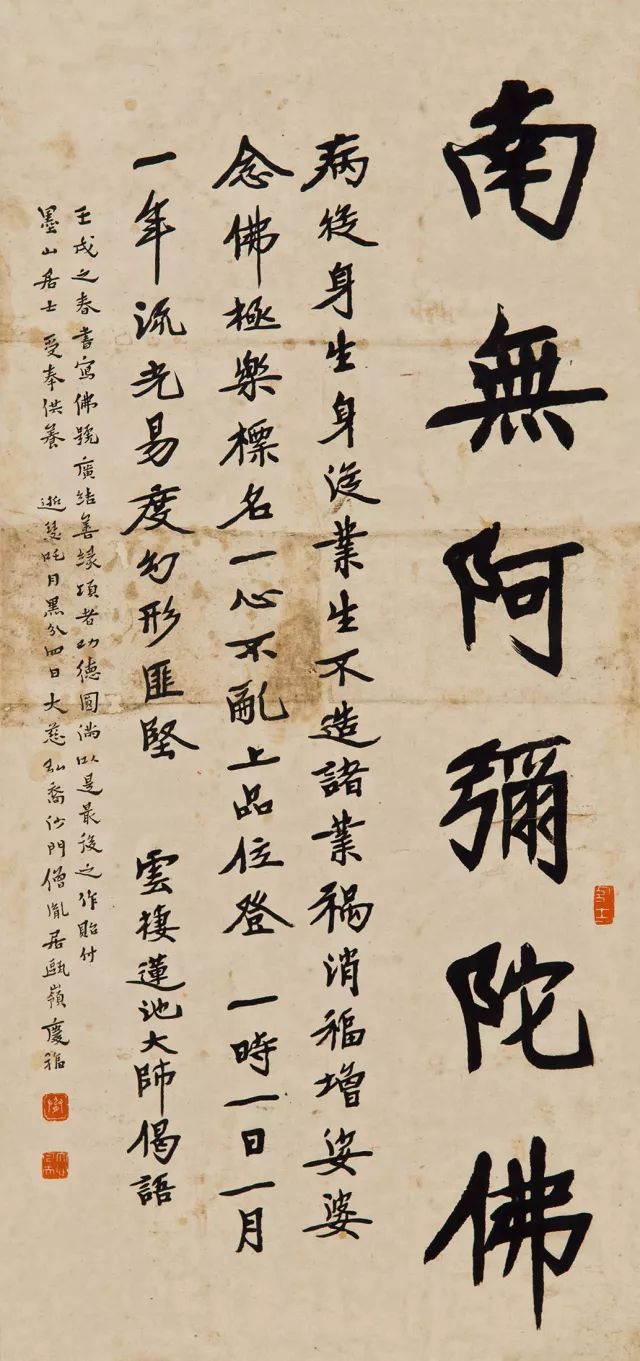

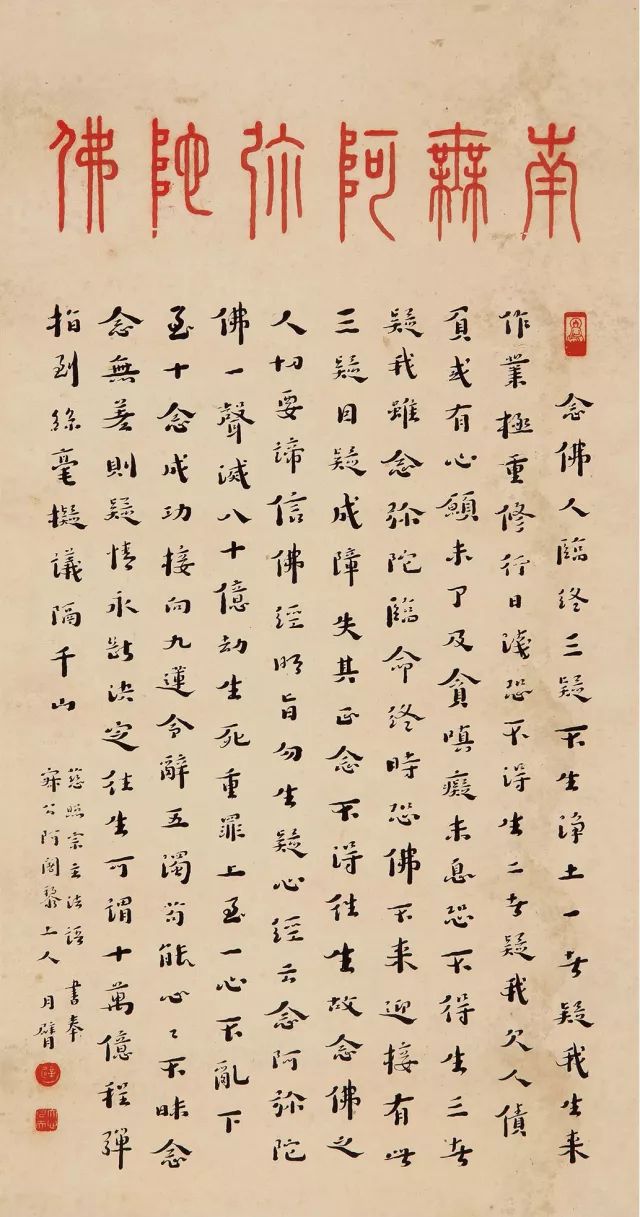

佛号与莲池大師偈语(1922)

这五年多(1918年秋—1923年),

弘一还没有走出“俗书”路子,

北碑还是他书法的核心,

《张猛龙碑》碑阴书法,

帖学中的圆笔的运用,

让北碑方笔的刚猛,

慢慢减轻。

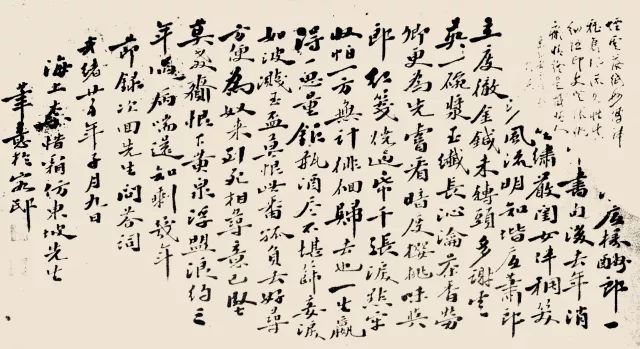

佛号与慈照宗主法语

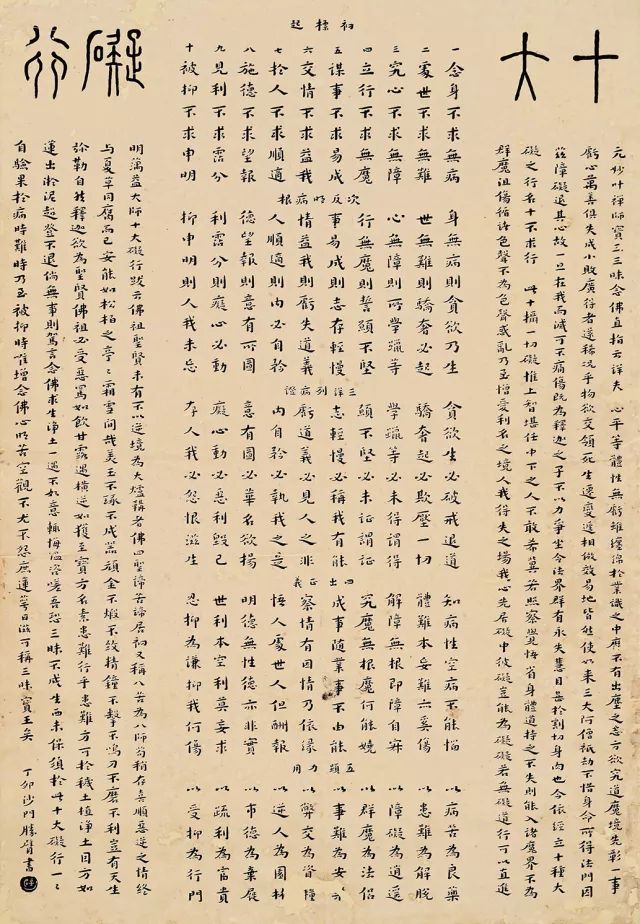

元妙叶禅师《十大碍行》(1927)

这四年(1924—1927),

弘一在印光的启发下,

借鉴魏晋小楷,

北碑风气终于被彻底打破,

楷书新风格开始悄然形成:

平静、沉稳而恬淡。

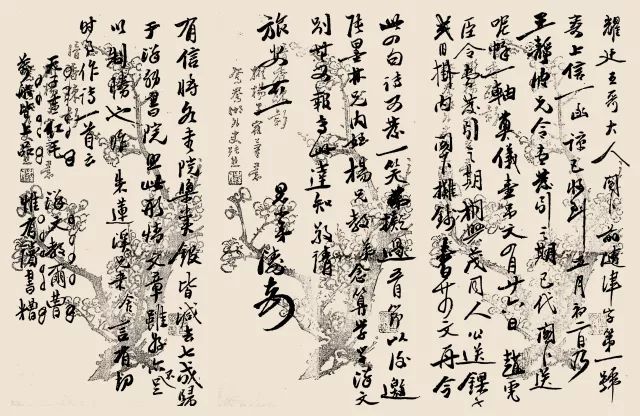

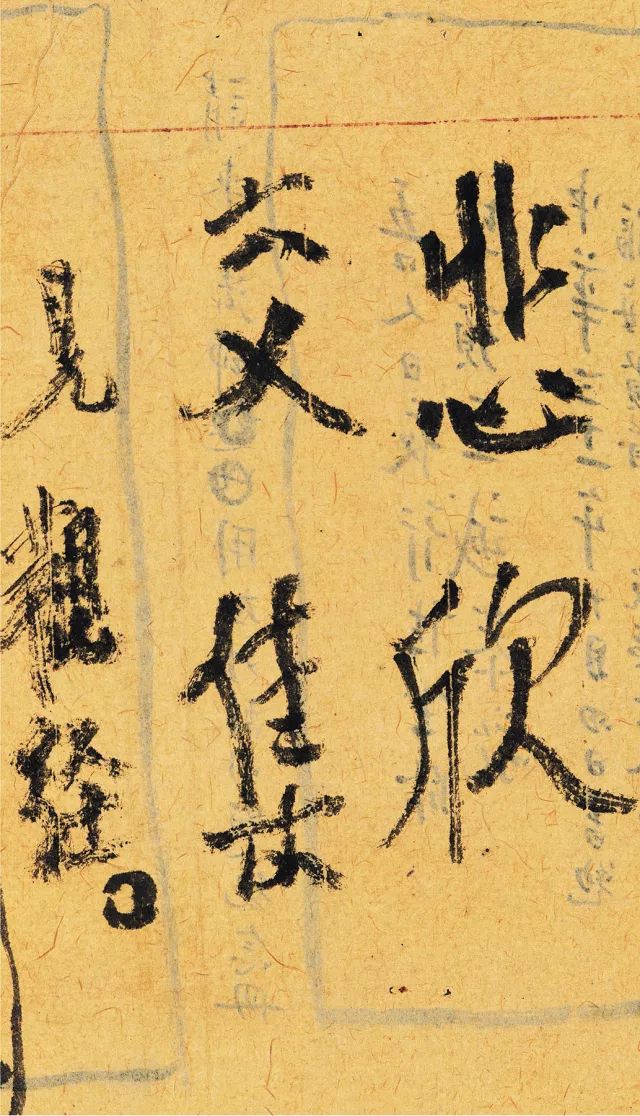

不过,这只是正经创作的时候,

写给朋友的信札可不是。

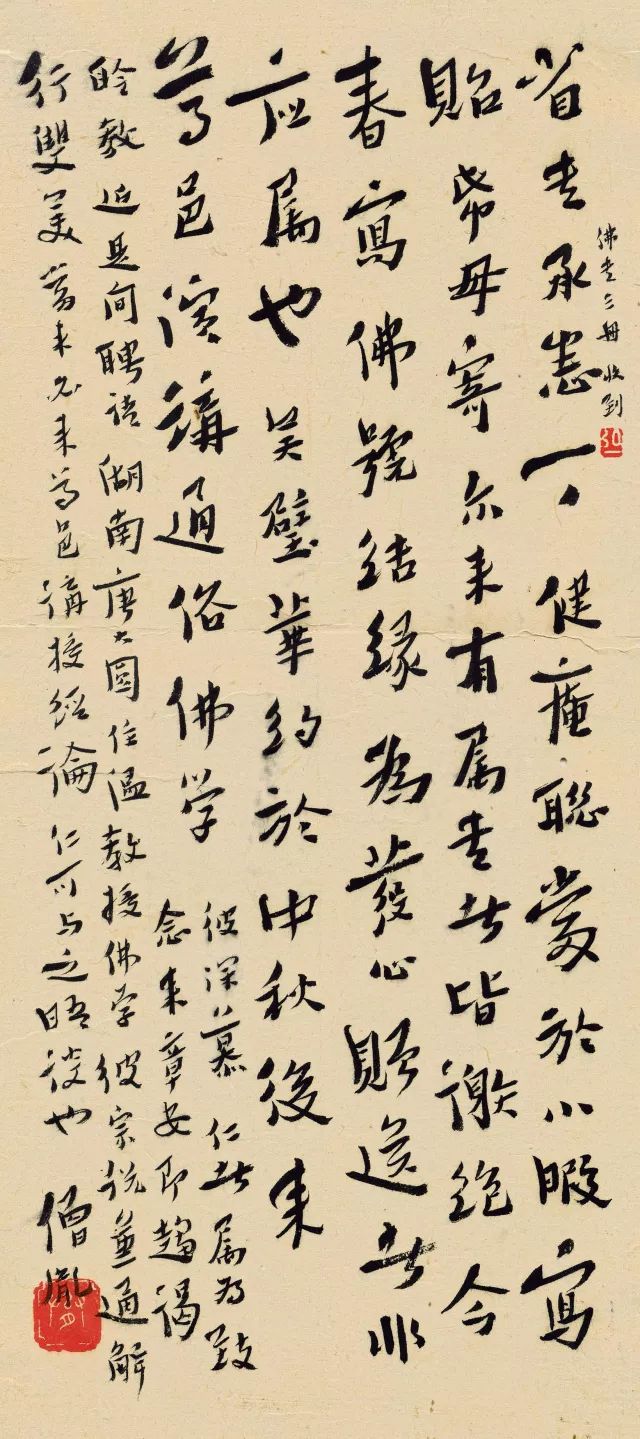

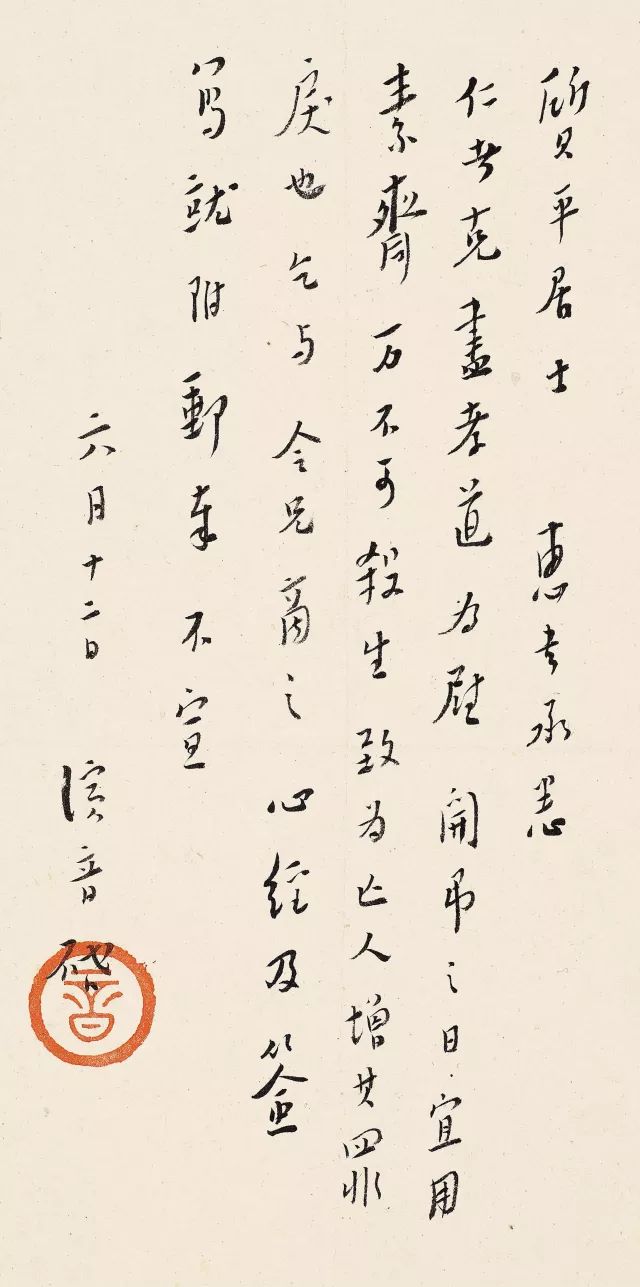

致某居士

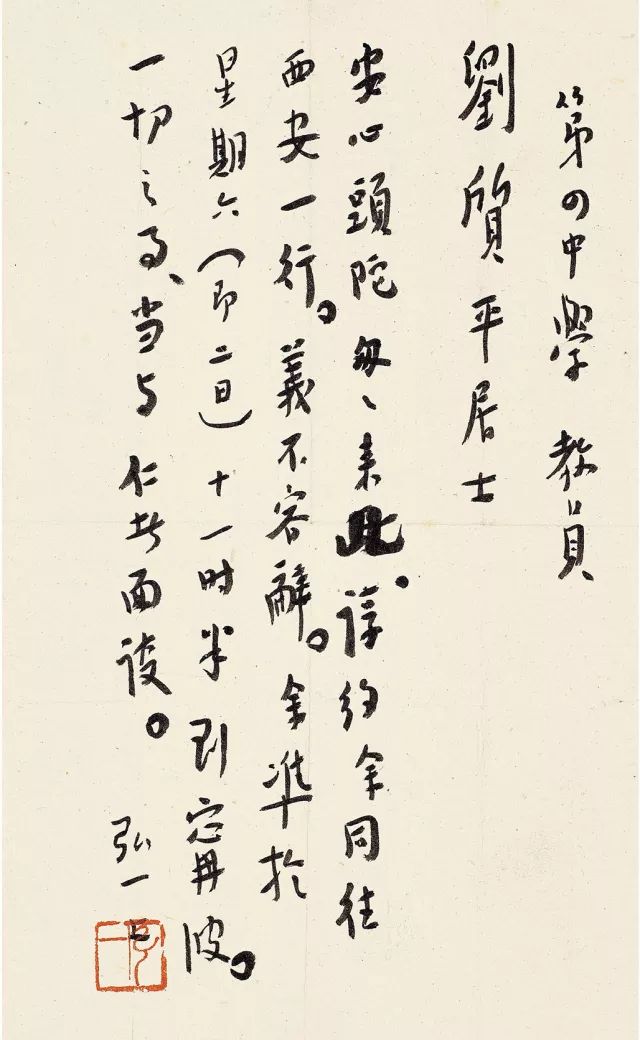

致刘质平

笔飞墨舞,轻松自如,

在佛门敛去的艺术家气质,

表露无疑。

佛号(1930)

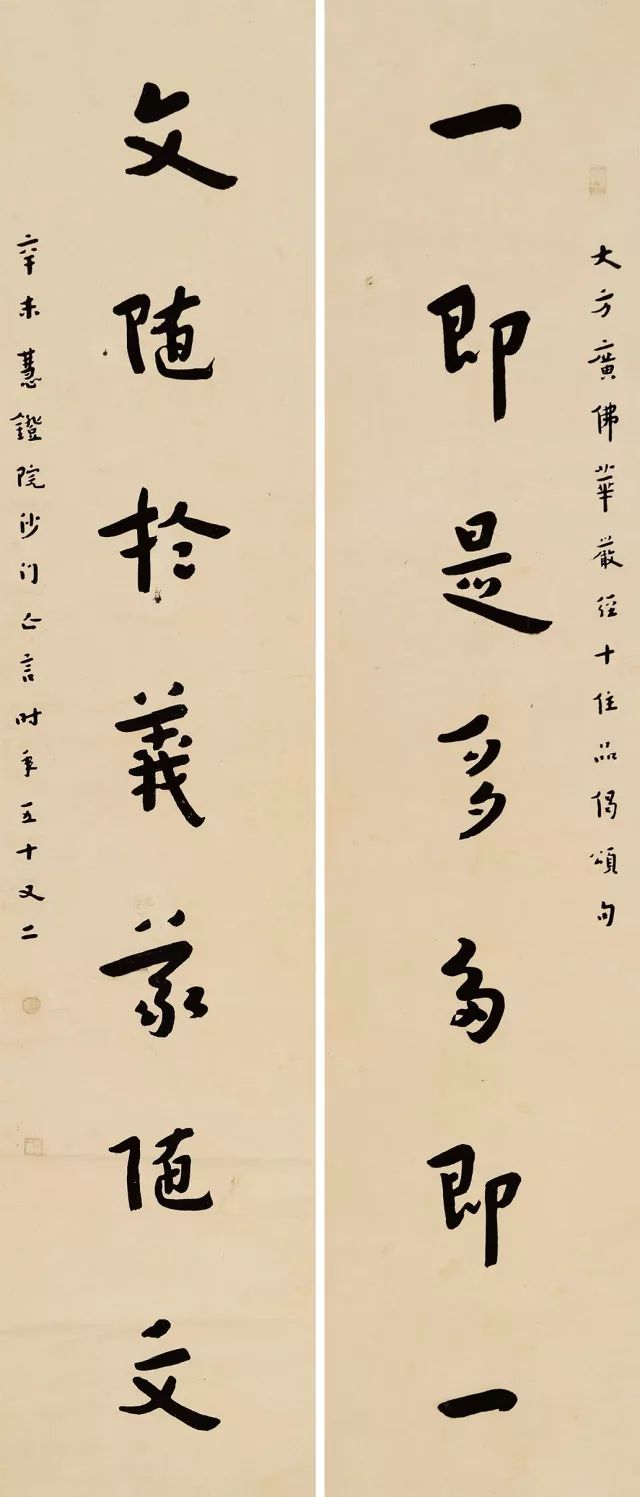

一即文随七言联(1931)

广大清净七言联(1932)

这一个五年(1928—1932),

变法,探索,

终于早期的“弘一体”成形了。

面目虽已清晰,

却还左右摇摆:

有时刚性犹在,

有时一味恬静。

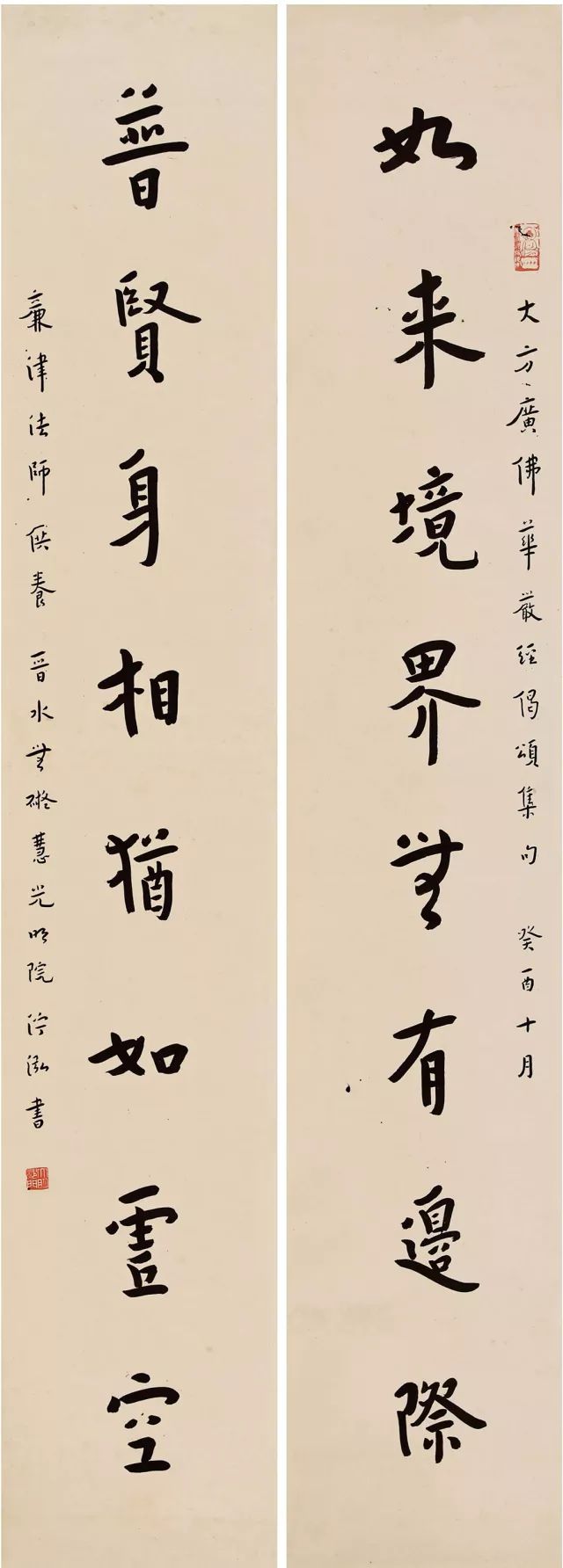

如来普贤八言联(1933)

佛号(1934)

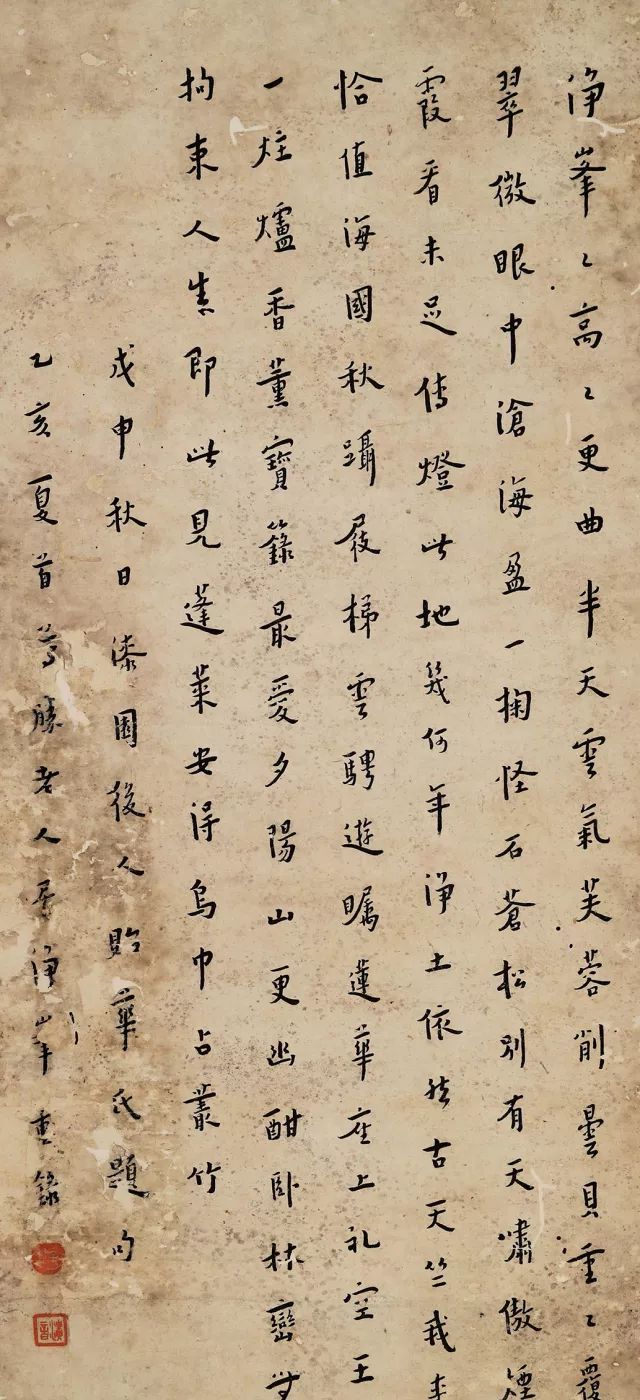

《咏净峰寺》诗(1935)

华严宗大法师名号(1936)

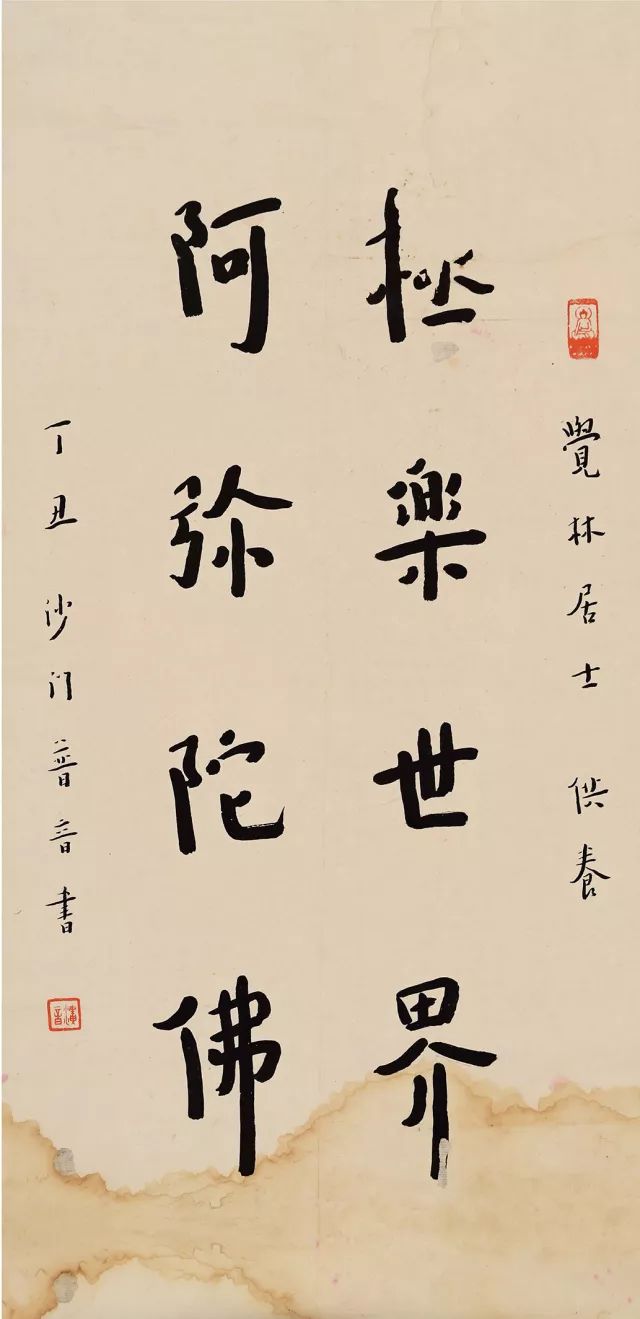

极乐世界阿弥陀佛(1937)

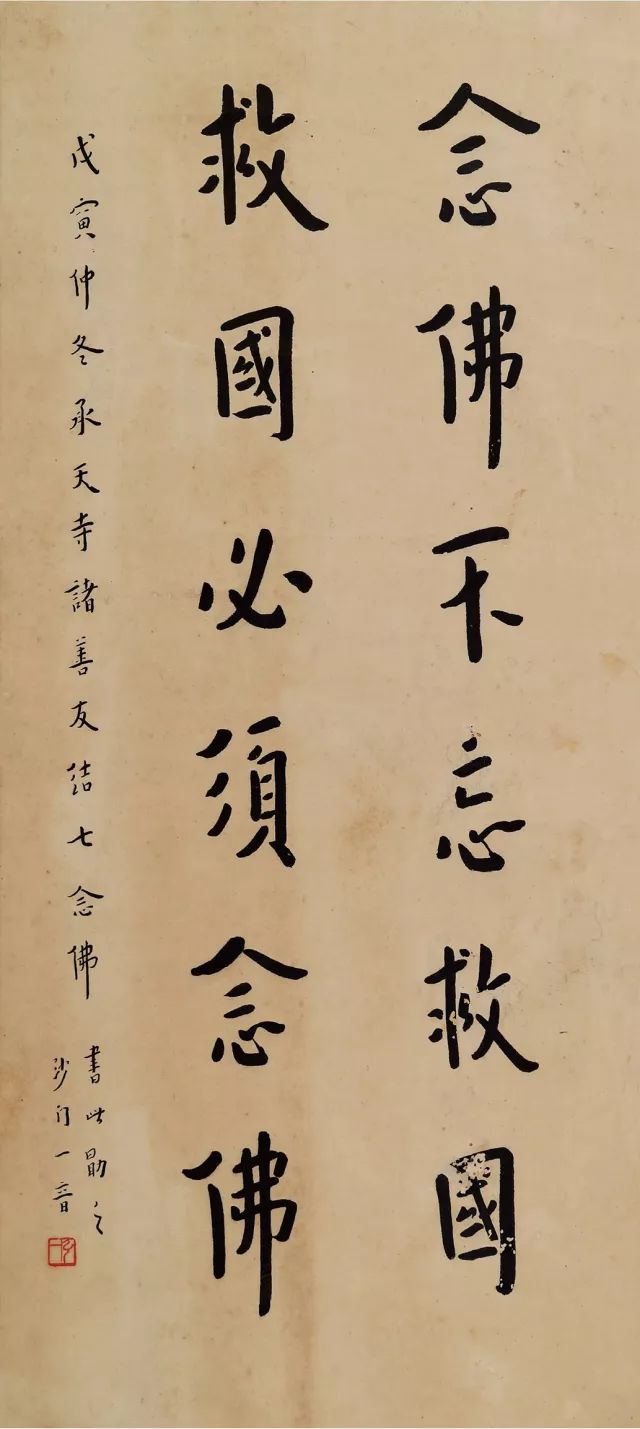

念佛救国六言联(1938)

一心平等五言联(1939)

闽南佛法四言联(1940)

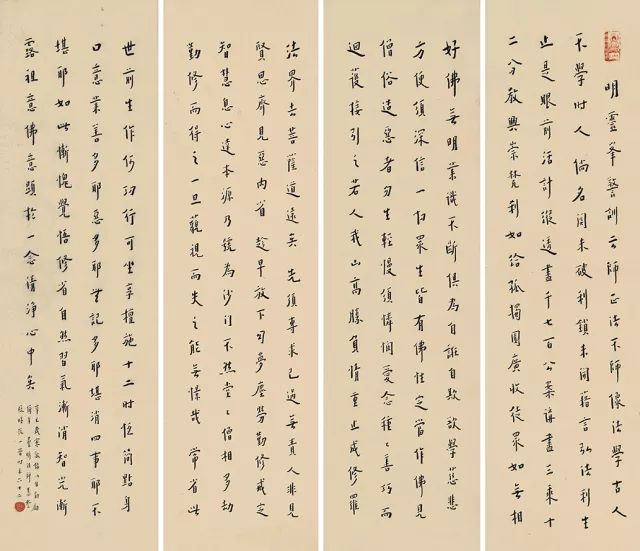

灵峰(蕅益)大师警训(1941)

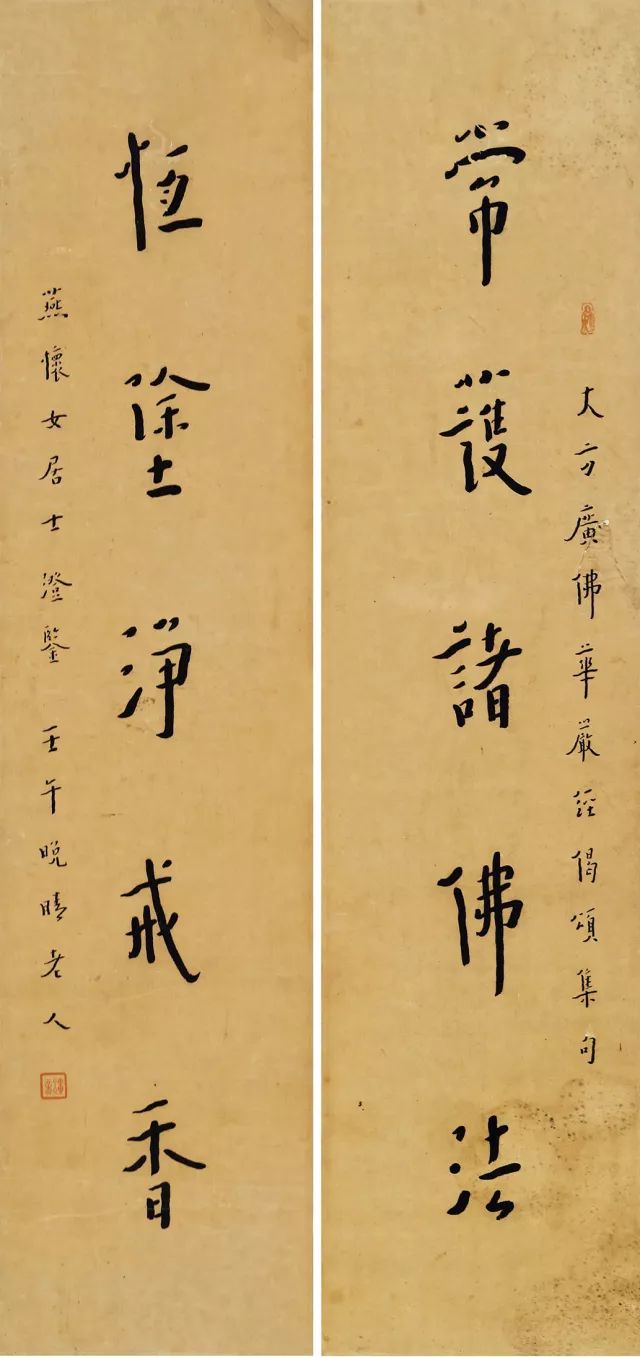

常获恒涂五言联(1942)

这十年(1933—1942),

弘一书法成熟了,

烟火气一步步褪去,

慢慢写出了佛系的自我。

书法风格极其统一,

即使有,

也只是丰腴到疏瘦的渐变。

遗嘱(1942)

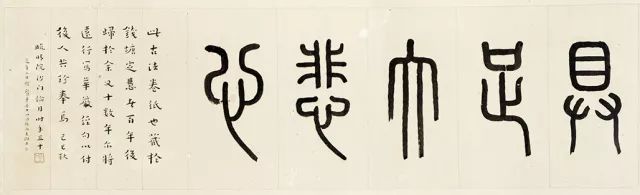

悲欣交集——绝笔(1942)

临终前的最后几天,

弘一彻底放下了身心,

看清了自己一生的“觉”与“空”,

悲欣交集,返璞归真。