分明与融洽 | 论黄宾虹的“浑厚华滋”

2018-11-07 09:51:47 来源: 点击:

黄宾虹认为中国画审美的最高理想是“浑厚华滋”。从50多岁开始一直到晚年,黄宾虹曾反复提倡“浑厚华滋”的审美境界,并坚持将其作为现代中国画的品评标准。在他看来,“浑厚华滋”既是中华民族优秀性格的体现,又是新时代的审美特征。深通中外美术史的黄宾虹是在中西文化交融的大背景下提出这一观念的,这背后包含了深层的文化体认和现代审美思考。它是黄宾虹运用近代学术成果对中国文化的新阐释。

中国画语言的各种要素中,黄宾虹首先重视笔墨,他说:“笔法、墨法、章法三者为要,未有无笔无墨,徒袭章法,而能克自树立,垂诸久远者也”〔1〕在黄宾虹看来,学画不应该首先重视图式和章法,因为它们只是绘画表象的东西,而笔墨是更为深层的内容,领会了这一点才能进入中国画审美视野。笔墨是中国画的基本特点,舍弃笔墨就无以言中国画的发展。新时代下,从“浑厚华滋”的笔墨审美进入绘画才能体现典型的民族精神。

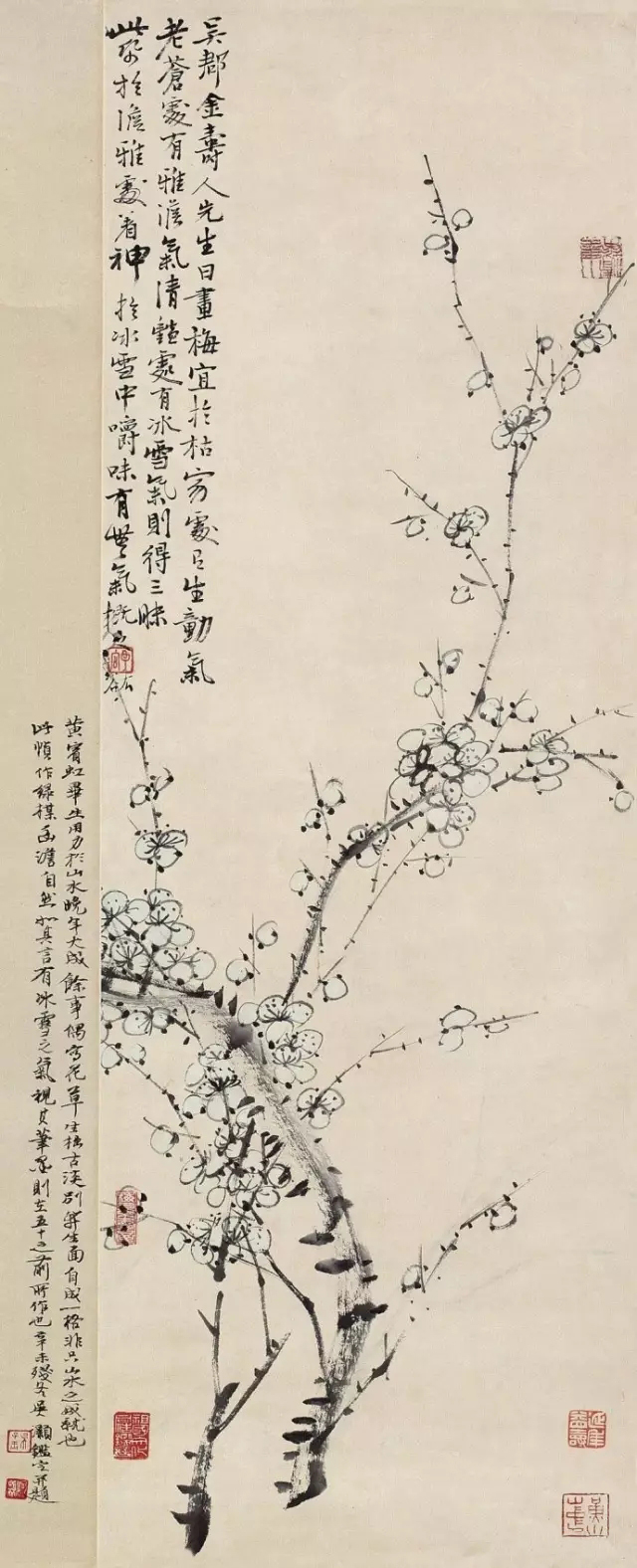

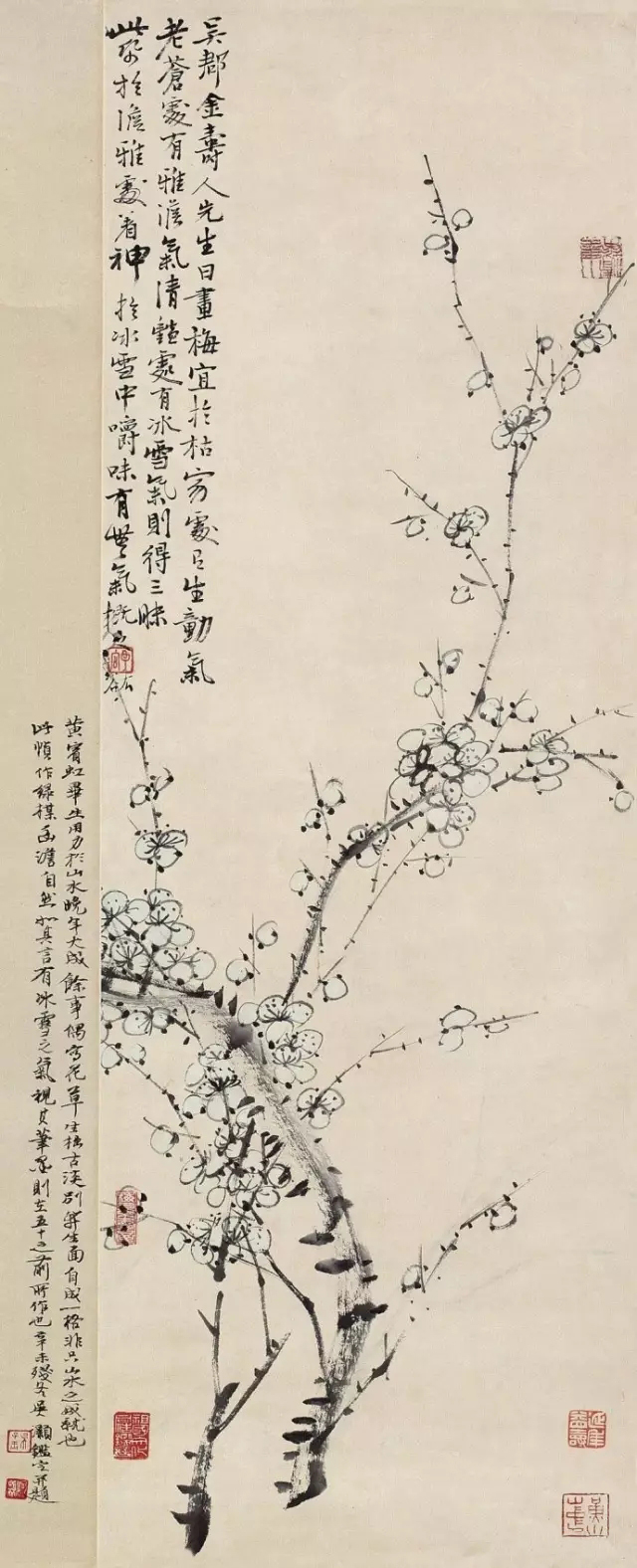

黄宾虹“浑厚华滋”审美下的笔墨追求,不限于山水画——这是中国山水、花鸟、人物、书法都应该强调的审美。然而从山水画方面论“浑厚华滋”的笔墨特征无疑最为切近,所以,本文尝试通过对黄宾虹山水画笔墨技法的剖析,以期获得对“浑厚华滋”审美理念的深入解读。

一、“浑厚华滋”的笔墨理想与风格

黄宾虹认为,要实现20世纪以来中西画理的贯通,必须强调传统文人画审美语言系统在现实创作中的表现和拓展,这也是黄宾虹研究笔墨的出发点。

“浑厚华滋”本是古人描述黄公望山水画风格的一个术语,元人张雨题黄公望画就有“峰峦浑厚,草木华滋”之语,这被明代董其昌叹赏。其后,董其昌又常以“川原浑厚,草木华滋”来论南宗绘画的笔墨之妙,并把“倪黄”作为进入南宗绘画的门径。过董其昌的努力,黄公望简易的风格与以倪瓒为代表的“平淡天真”风格并称。明末清初的时候文人们多以“倪黄”为宗,而有“倪”在“黄”上的倾向,这就造成了晚明以来趋向平淡风格的“倪黄”简易传统,直至清末。

和之前画家们把“浑厚华滋”作为一种山水风格的术语不同,黄宾虹将之熔铸成为了中国画的一个核心审美概念,甚至认为它是恢复民族精神的关键。同时,黄宾虹也不赞同董其昌对“倪黄”的过度阐扬,因为他认为“倪黄”的笔墨之法不够完备,不能进入“浑厚华滋”的审美表现,黄宾虹理想中的“浑厚华滋”首在北宋笔墨的继承以及元代笔墨“苍润”趣味的表现,他说:“笔苍墨润,浑厚华滋,是董巨之正传,为学者之矩薙”;“画当以浑厚华滋为宗,一落轻薄促弱便不足观。”〔2〕董其昌构筑的“倪黄”所指向的笔墨审美,没能令黄宾虹满意,他认为,董氏所倡导的南宗绘画因为缺乏“苍润”的力量,画风逐渐流于轻薄淡柔,促弱婉约,以致流弊丛生,就董其昌本人来说,他学习黄公望就忽视了南宋马夏院体时风对黄公望的影响,学习倪瓒也忽视了倪瓒对荆浩、关仝古法的研究。我们从黄公望的《写山水诀》中可以看到,黄公望对前人画法、诸多画派都有较深的综合。黄宾虹对明清两代画家总体的批评是“不学南宗而弊,仅学南宗而亦弊”,在他看来明清人学“倪黄”功夫不可谓不深,但大多非“枯硬”即“空疏”,笔法不是过刚就是过柔,墨法亦局促矜持,虽淡雅而浮薄,与北宋山水画层层深厚、“浑厚华滋”的趣味根本异途。

与此相对照,是黄宾虹对明末书画家王铎(1592-1653)的推重,在他眼里王铎才是明末清初笔墨“浑厚华滋”的重要代表。王铎在明末以书画名世,并与董其昌齐名,时有“南董北王”之称。然而入清后,王铎由于“贰臣”的身份为士林所诟病,遂掩盖了他在书画史上的重要贡献〔3〕。但是黄宾虹看重王铎的笔墨,并盛赞其书画“苍润”得宋元古法,于笔法遒劲中显现了水墨的华滋与浑厚。他甚至认为王铎山水远在文征明和沈周之上。王铎反对董其昌浮薄淡雅的审美趣味,主张用宋元人的湿笔浓墨作书画,而且也认为董氏过度推重倪瓒是不妥的,他称:“拟议五代宋人笔,不踵时派轻荡薄弱。”(《自题山水扇面》,1649)。他所谓的“时派”,即指明末董其昌倡导下学倪瓒干笔皴擦以致枯干羸弱的流行风格,在《拟山园帖》中,王铎说:“画寂寂无余情,如倪云林一流,虽略有淡致,不免枯干,如羸病夫,奄奄气息,即谓之轻秀,薄弱甚矣,大家弗然。”〔4〕明清以来画坛由于笼罩在追摹“倪黄”的氛围中,所以对王铎的观念缺乏理会。实际上,王铎的认识是有高度的,我们从众多材料可以了解,倪瓒真正下工夫的是他的诗歌,他一直渴望成为一个游吟诗人,我们从他大量绘画题记上可以知道,绘画对他来说主要是自娱和应酬——这当然不是有利于绘画发展的一种态度。倪瓒对后人最大的意义在于它可以作为那个时代士人高洁精神的象征,以及对世俗物欲的对抗,而非对绘画研究的开创。黄宾虹认为,董其昌推崇“倪黄”的逸趣没有问题,其缺陷在于不能像唐宋画家那样自由运用水墨,王铎浑厚的“渍墨”山水尽管也是师法南宗一路,但同时又汇总了多家的传统,他是从吴镇、黄公望上追了五代和北宋,是完全不同于董氏的观念,而这恰恰是宋元笔墨“浑厚华滋”的主流。

明代王世贞对时贤的绘画很少赞许,而唯独对张复(1403-1490)绘画赞赏有加,以为张复得古法。我们今天所能见到的张复作品是学吴镇用湿笔饱墨作画的,湮润之气胜过文徵明和沈周,黄宾虹对王世贞此论称赞有加,说:“王弇州(世贞)论明代画,独称张元春(复),于文、沈犹未足,其领悟北宋大家既深,不徒以倪黄为法,法乎其上,与董玄宰倡学董巨、二米同功。”(1948年题《湖舍清阴图》)王世贞的判断和笔墨审美指向了一个遗失的传统,他的历史贡献被黄宾虹所肯定。黄宾虹认为董其昌“南北宗”论的提出,虽然在晚明对吴门的枯硬和商业流弊有所矫正,倡导了董巨、二米和倪黄淡泊的审美境界,但也产生了促弱轻薄的流弊。

更重要的是,董其昌的理论不能解释中国文化多重因素交融发展的实质,而只能发展文人偏执的文化趣味,遂终与“浑厚华滋”的民族精神相脱离,黄宾虹说,董其昌的“南北宗”论最初不过是“欲为水墨、丹青分派”:“丹青有迹象,水墨多脱化,以比禅宗之神秀、慧能,此董玄宰所称书画禅之旨。”〔5〕然而在黄宾虹看来,“浑厚华滋”首先应做到的恰恰是丹青与水墨的融合,实现由迹象到脱化的进阶,唐代丹青水墨之变即成功于此,王维恰是此种综合的历史贡献者,五代北宋承接其法,所以大家辈出。

“深厚华滋”的气象和水墨的浓重息息相关,因为它们是统一的。黄宾虹用他严谨的考古学识得出了结论:“魏晋六朝,专用浓墨,书画一致”。元代以前的士人注重书画笔墨的统一,常用浓墨线条勾勒起稿,画面沉着酣畅,骨力洞达,这与后世“苍白浮薄”的审美趣味相分离。笔墨浑厚的对立面是因为文人人格审美的“浮薄”,而笔墨“浮薄”就是因为缺乏历史文化的积淀和开放格局而表现出的教条和僵化。黄宾虹认为古人所说的“浓、干、黑、淡、湿、白”之法中,明代人已是能淡而不能黑,他们并非不欲浓,只是担心画面不白,因为担心不白,所以画面愈淡愈无神彩,而终至于浮薄枯硬。唐宋人用浓墨的价值正在于:非墨色的浓黑不足以显示淡与白的风雅,只求淡白则不但不黑,而且不白,更与“古意”的“浑厚华滋”之趣不侔。另外,浓重的笔墨还能表现浑厚“内美”的持久气质,1934年,黄宾虹在与黄居素论笔墨时曾说:“学画墨色重浓,年久透入纸素,即成融洽,过淡则二三十年后便乏精彩。”〔6〕浓重的笔墨,岁月长久之后,会逐渐融洽为一种深沉持久的美。

“浑厚华滋”作为黄宾虹山水画的特征,可以有如下三个方面:

1、山川浑厚,草木华滋,用笔墨来表现大自然的内在生命力,体现“道法自然”的创造美。

2、用笔浑厚,用墨华滋,中国画以浑厚华滋为面貌的标则,先以“笔苍墨润”为先。

3、“浑厚华滋”是民族知识分子精神洒落的体现,它的气象是士夫文人的道德修养大化的人格境界,同时也表现了包容开放的格局。

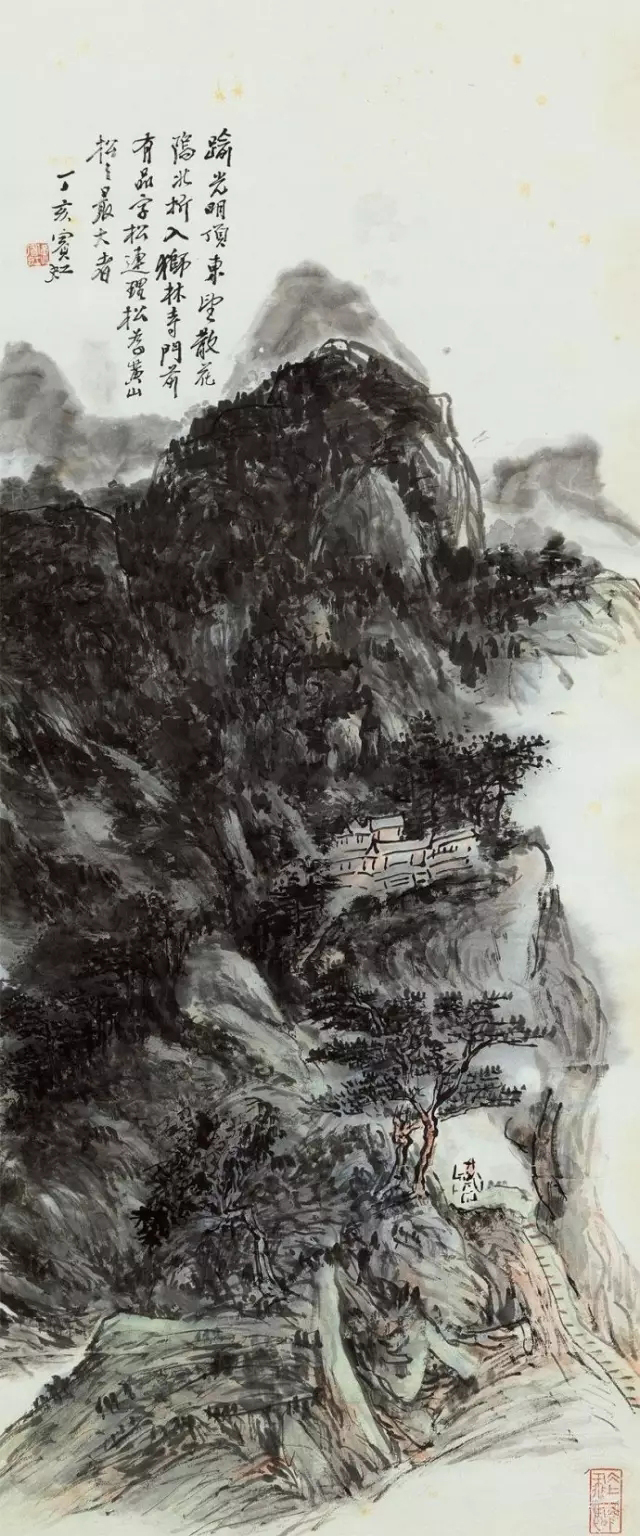

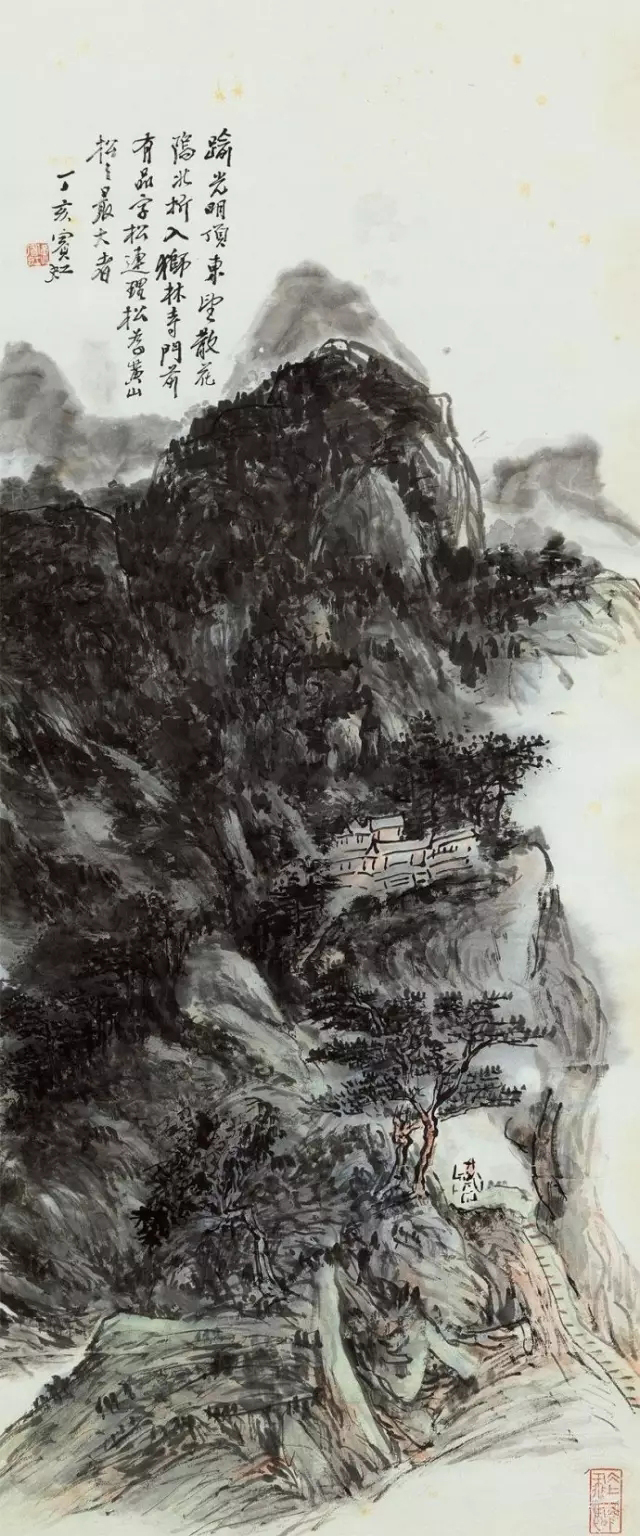

需要强调的是,黄宾虹山水“浑厚华滋”审美风格的成熟确立,是通过“师造化”和印证古法来完成的,“浑厚华滋”的审美追求与黄宾虹观察自然并使之升华为一种文化理想密切相关,他通过山川浑厚、草木华滋的观察体验,领略了“浑厚华滋”的精神内美,并通过笔墨实现了出来。他喜欢看晨昏或雾中的山,他认为山川在此时有更多微妙的变化,反映了一种“含蓄深沉”的精神。他说:“余观北宋人画迹,如行夜山,昏暗中层层深厚,运实于虚,无虚非实。”〔7〕。黄宾虹很欣赏唐宋人观察真山真水以寻求表达沉郁幽冥的精神气质,在他看来,“层层深厚”就是北宋人文化进步的精神趣味,体现为董源、巨然、李成、范宽等人画迹中“浑厚华滋”的精神气象——他说:“山具浓重之色,此吾人看山时即可领会,清初‘四王’画山不敢用重墨重色,所作山峦几乎全白,此是专事模仿,未有探究真山之故。”〔8〕

二、笔法分明与刚柔得中

黄宾虹说:“先求分明,再得融洽,融洽中仍是分明,此董巨、二米之精神,然非有扛鼎之力不易臻此。力不外露,求形似者不悟也。”〔9〕。“浑厚华滋”是一个充盈着生命过程的有机体,黄宾虹认为,表现“浑厚华滋”的美学境界,首先要从笔力上用功,用笔分明有力,用墨融洽和谐,由物象的表象进入到物我内在情感的交流,方能“浑厚华滋”。

用笔是中国画的关键。书画一致,笔法相通,舍弃了书法性就不可以言中国画,这是黄宾虹重视书法的理由。黄宾虹认为,用笔、用墨、章法三者和谐统一才能气韵生动、浑厚华滋,但是其间有个次第,即首先要加强“骨法用笔”的训练,从笔法的“分明”入手推衍墨法乃至章法,才可能得到“既融洽又分明”的“浑厚华滋”效果。融洽分明是矛盾的对立统一:笔分明,墨融洽,画面应该既浑融又分明。中国书法用笔首先强调“笔笔分明”的骨法。所谓笔笔分明就是每一笔都是独立的生命个体,每一笔都要有“波折变化”的“起讫”运动和情感呼应。据黄宾虹《自述》,在他幼年时邻居倪翁曾指授画法于他:“(作画)当如作字法,笔笔宜分明,方不至为画匠也。”〔10〕这一画诀对黄宾虹后来山水观念的形成意义重大,他遵照倪翁的指示,“行之年余,不敢懈怠”,以致有最后的大成〔11〕。黄宾虹又称,“作画知用笔之法,由分明而融洽,融洽中仍是分明。何由进分明于融洽?无他,于隶体中一波三折多致意耳。”〔12〕隶书笔法所包含的波折以及隶书中所保留的古篆笔意的平动绞转,被黄宾虹视为中国书画笔法的核心,这类笔法因为注重点画内部运动的控制,使每一笔都成为了一个独立的运动形态,都包含了“起、行、收”的完整过程,其它笔法皆依附于这个核心。黄宾虹一生不断强调书法(尤其是包含隶篆笔法的线条),其中有两个目的:一是解决“骨法用笔”的问题。加强线条骨力才能笔笔分明,舍弃了“含刚健于婀娜”的线条,中国画就没有了气韵的基础,更无法到达融合的境界,只有通过刚柔得中的力量才能表现事物与人的生命健康状态(这同时又包含了对物象的概括和提炼)。二是解决画面笔触重叠的问题。画面要使“点线面”的安排像担夫争道一样,既交叉又相融,有机地反复叠加,才能避免画面板、结、平、薄的问题,才能表现“浑厚华滋”的内美。龙瑞先生曾将笔墨“分明与融洽”的这种矛盾比喻为:炒好的一盘豆芽菜,豆芽在整体和谐中又有交叉和重叠以及勾连呼应,此中又有无限空间和呼吸,变化统一。

从历史来看,笔墨“浑厚华滋”美学理想的真正实现,得力于清代乾嘉之后金石学的兴盛及其对书法的渗透——由推崇“遒媚”隶篆笔法所带来的审美新探索。金石家对篆隶笔法的重新重视,对书画笔墨产生了巨大的推动作用,经过金石书家的努力,具有现代创造性审美倾向的书法、山水、花鸟,在晚清逐渐成熟。金石学家将古代所强调的篆隶笔法与西方算学中“积点成线”的科学原理相参照,并结合力学原理进行阐释,他们务实的科学态度对清初以来的“正统”山水画产生了解构作用,山水的古笔法亦得以恢复。碑学笔法与传统帖学笔法不同,它更强调“留”的笔意,黄宾虹称:“笔法重在遒练,颜鲁公之屋漏痕,李后主之颤笔法,皆唐宋元人秘法,自吴门、华亭、娄东、虞山诸派出而尽失之,清代画多流于浮薄,无浑厚华滋之趣,以此。”〔13〕黄宾虹认为,明清山水画衰败的原因,就是笔法缺少藏锋隐迹的“遒练”,同时也就缺少了“沉着痛快”的性情表达。以篆隶为主导的“屋漏痕”笔法,落实到绘画技法层面,就是唐宋山水圆笔中锋勾勒结合“点染”法的恢复,以及对明清以来侧锋取妍、“兼皴带染”法的排斥。董其昌认识到了绘画笔法古拙、沉实的重要。他说:“士人作画,当以草隶奇字之法为之,树如屈铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”〔14〕然而这只是他阅读古画得来的领悟,其书法主要还是依赖唐以后的传统,注重对笔画起止、转折和提按的经意控制。以致于有近乎制作的痕迹。他的绘画亦建立在此类笔法之上,多以兼皴带染为主。他说:“作云林(倪瓒)画须用侧笔,有轻有重,不得用圆笔,其佳处在笔法秀峭耳。”〔15〕帖学传统中“侧锋取妍”的小王(王献之)笔法被董其昌转变成了理解倪瓒画法的基础,这就偏离了对古法的理解。清代以来画家大多恪守此路笔法,笔力孱弱,墨法苍白却在极力求雅。至于主要师法大王(王羲之)笔法的王铎,以及其他通篆隶的画家,虽然兼用篆隶法,以“点”和“藏锋”的意识来“落墨”和“积染”作画,但那些古画笔法也只是到了包世臣(1775-1855)等人借助金石学才得以恢复。从黄宾虹对明清美术史的评价可以看到,他对各种偏激的笔法都给予了批评,唯独喜爱金石书家的绘画,他自己也处处恪守金石学家所倡导的篆隶笔法,曾对弟子石谷风说“转笔、中锋、饱墨”是他的个性和用笔方法。“转笔、中锋、饱墨”的特点是“点”在线条内部的绞转运动,线条的遒劲和笔锋八面的绞转俯仰,既符合古人“苍辣”的精神气质,也代表了现代文化人健康开放的精神状态。黄宾虹认为士夫作画应该“笔饱墨酣,加意布白”,以万毫齐力、中锋屈铁的苍辣之笔,配合饱满的浓重水墨与空白交合,画面虚实相生,空白处有龙蛇般的变化,如此才是“浑厚华滋”的根本。

黄宾虹认为古代作品,皆以腕力的强弱分优劣,即不重外观之美,而重内部气力的充盈。他给傅雷的信中称:“有力而后气韵生动,皆天地之自然,科学言力学,最可为作画之研究。”〔16〕为了克服“浮薄”的用笔之习,使笔法达到自然之力,黄宾虹用“沉着”二字作为行笔的药方。他总结古人笔法的“平、留、圆、重、变”五字诀,就是为了使线条沉着浑厚;他并且以为这五种笔法能医笔病和心性之病,能够运实于虚,寓刚于柔,使线条不浮滑虚弱,最终达到刚与柔,厚重与空灵的统一。

三、水墨为上与笔墨融洽

水墨兴于唐代。王维《山水诀》开篇即言:“画道之中,水墨为上,肇自然之性,成造化之功。”〔17〕“水墨”山水表现出对自然的简括与抽象的意味——水墨的运用完全是为了追求绘画多变的需要,突破物象的束缚——“水墨为上”观念的出现,则是中国画笔墨由分明到融洽,由迹象到脱化的转变和成熟的标志。

墨即黑。西方科学认为黑色是各种色彩的综合,光谱色返回到最初就是黑色,印象派大师雷诺阿称黑色是色彩的皇后,意指黑色为众色之母,是各种色彩的综合。中国水墨中的黑,则与白成两极;黑白相生,形成种种变化、层次,此所谓“墨当五彩”。同样是水墨,由于审美旨趣的不同,形成了种种不同的用墨倾向。拿黄宾虹与董其昌来说,董其昌重虚白,其得意笔诀,是淡墨轻岚之法,“无”的极致。黄宾虹重浑厚,以黑为体,以白为用,知白守黑,以实为具象,以虚为抽象。

黄宾虹是用墨的高手,对于墨有许多独到的见解。比如他的亮墨说:“墨为黑色,故谓之黑墨,用之得当,变之为亮,可称之为亮墨。”〔18〕亮墨使水墨融汇两极,中间物色无限丰富,画面负阴而抱阳,冲气以为和。

然而要了解黄宾虹的用墨,须结合他的用水。水在绘画中的作用是分解墨色,并形成画面的水质感,水对墨色的改变,加之干湿的时间影响就会极大的反映画家主体的精神状态。水在墨与色的融合中是关键的要素,它连接“有”和“无”的两极,使笔墨融洽为一体。黄宾虹高度重视“水”作为笔墨气韵的衔接,以致有“水法”之说——古代绘画大师中虽不乏用水的高手,然而“水法”一词是自黄宾虹才有的——他认为一钵水,一砚墨,两者互用,即是墨法,然而两者又独具特性,可以各尽其所用,故于墨法外,应有“水法”。在黄宾虹那里,水是“浑厚华滋”的隐性语言,被作为颜料有意识地研究和使用。“水法”的出现大大延伸了中国画的主体精神特质,并对墨和颜料的运用产生了重大的改变。黄宾虹说:“唐经生与名贤不同,只是丹青隐墨墨隐水,水之为用,神妙不测,易轻忽耳。”〔19〕我们今天看到的唐代抄经书法,尽管被称之为“干禄书”或“奴书”,但依然懂得用水的方法,唐宋士人画的成功处即在于把水作为墨的主导,又把墨作为丹青的主导。当然,水对墨的分解依旧依赖线条骨力的统摄。黄宾虹说:“古人墨法妙于用水,水墨神化,仍在笔力,笔力有亏,墨无光彩。”〔20〕他气韵连贯的一笔画是通过反复的“蘸水”法来实现的,他在石涛画册的题跋中写道:“夫善画者,筑基于笔,建勋于墨,而能使笔墨变化无穷者,在蘸水耳。”〔21〕水在他看来就是气的连绵,只有蘸水的连续,才有“笔有朝揖,连绵不断,气脉相续”的效果。他的画往往蘸一次墨,经过几十次的积墨、破墨和蘸水点染的累积而完成一幅作品,画面气韵连接,笔笔呼吸照应,用墨干湿融合,他认为这才是古人所谓的“一笔画”。

黄宾虹的水墨实践,是与生宣的使用分不开的。从历史来看,清代道咸时期,渗化丰富的生宣纸被大量使用,推动了画家在墨法方面也不断研究拓展,盖生宣更利于水与墨的层次表达,水墨技法因此得到大大开发。在熟宣及熟绢上作画,墨色往往浮于表面,更因为帖学笔法浮滑,水气不易吃入纸中,所以常显得灰暗无神采。生宣则有吸水吸墨性强并能保留用笔的特点,更适合深浅干湿的各种线质的表现。生宣纸的研发,金石家功不可没,他们因为材料的适合使得笔墨古法得以恢复——黄宾虹认为泾县包世臣的《艺舟双楫》虽言书法,而故画法之秘亦阐发详备。此外,注重篆隶笔法的书学革命已经深深影响到了绘画以及造纸和制笔工艺。黄宾虹经过大量真迹的考察鉴定,认为“湿笔渍墨”是唐宋墨法的精要,所谓“水墨晕章”(荆浩《笔法记》)就是以“湮润”为主的大片浸染的水墨反复点染而成,这其中湿笔线条极为重要,虽然常常不见笔痕,但依旧是笔笔分明,如其所称“没笔痕而显笔脚”。元代墨法的精妙则在于半生熟纸本上墨色的繁复重叠和干湿互用。所谓“干裂秋风,润含春雨”的元代画风,在黄宾虹看来就是“笔苍墨润,兼取唐宋之长”,而生宣纸可以统摄唐宋元所有的笔墨技法,以致浑厚华滋。如此这般审视古法,也就有了创法的可能。

为了达到“浑厚华滋”的笔墨理想,黄宾虹在墨法上首重“渍墨”和“破墨”法的运用,然后再融之以焦墨、宿墨、泼墨、积墨等法。这一技法的综合运用使得他的山水画法超出了明清之际各家的单一技法,实现了绘画语言的新综合。黄宾虹在生宣纸上的主要画法是“重笔饱墨浸水而出之”的“渍墨”法,而这同时又是他蘸水的笔头“破墨”之法。这一方法是他总结金石家书画上追唐宋而成。他说:“王维水墨,以浓墨蘸水,有渍墨法、破墨法。画家口诀,元人之后已失其传,学者求之书法之中,王孟津(王铎)得之,包安吴畅厥其旨,故工书者必善画。”〔22〕他认为王维创法之始即是用渍墨和破墨之法作山水,这也是五代北宋山水画普遍使用的重要技法,明清以来画家墨法衰败与此法的缺失有关,此法的恢复是唐宋山水大观恢复的前提。但缺失并非完全消失,清代金石书法家与少数画家依然有继承此法者,比如石涛。黄宾虹说,石涛因为能较其他画家“稍稍志于复古,上师梅道人而溯源董巨,南宗派神气为之一振”〔23〕。黄宾虹认为石涛干湿互用的拖泥带水皴法,得元人“破墨、泼墨”之密,为明代人所不及。在黄宾虹看来,石涛绘画的现代价值主要就是对北宋“渍墨法”的继承。石涛所师法的元代梅花道人吴镇的“湿笔渍墨”法来自北宋遗法——黄宾虹认为北宋画的笔墨高妙处“惟梅道人(吴镇)得之”——北宋之后,除吴镇外已经少有用“湿笔”作画者,而多以干笔勾勒皴擦为主。明清以来的皴法一旦固定成为了画面的语言特征,其结果就是对中国画概括性语言特性的大大削弱;皴法是勾勒笔法的副产品,一旦被确定为法式语言,它就有僵化和程式化的倾向,就易成为笔墨的桎梏。

湿笔中要保留“分明”的痕迹,就必须要有“含筋包质”的雄强腕力来管住水墨,否则就是“墨猪”一团。用生宣纸作画当然更难。黄宾虹并不认为表现刚猛就是有力,他所强调的是“百炼钢化为绕指柔”的舒和之力,所以他对石涛总体评价是笔法不及(缺乏金石家的遒练沉着,并仍然使用兼皴带染的明代旧法,而非元人的点染之法)而墨法鲜活。石涛缺乏的是“中和含蓄”的隶篆笔法,以致造成扬州“八怪”笔墨纵横的江湖局面。

1935年,黄宾虹之友张谷雏记录了黄宾虹的渍墨之法:“先以笔蘸饱墨,墨倘过丰,宜于砚台略为揩试,然后将笔略蘸清水,则作书作画,墨色自然滋润灵活,纵有水墨旁沁,终见行笔之迹,与世称肥钝墨猪有别。”〔24〕1950年黄宾虹老友、词人夏承焘在日记中也记录了这一重要的发明:“笔墨苍润,须先饱蘸浓墨,然后蘸水,笔墨乃多变化,今人皆先饱水后蘸墨,此画匠苯法。”〔25〕这一方法被劳诚烈先生确定为黄宾虹晚年变法的“渍墨运水法”〔26〕。黄宾虹认为唯有这种“运水破墨”的方法才能“笔笔相生,笔笔相应”,他常常用枯笔蘸浓墨开始作画,直至一笔墨画完,笔迹干枯再“浸水而出之”,反复多次,直至笔内墨全被清水化完用尽,方再次蘸墨。这种借助于“运水”的方法造成了连贯的气势和鲜明的节奏,保证了气韵的贯通。黄宾虹的这种方法最初启发于海派蒲华(蒲邋遢)“口中含水喷于笔根”的花鸟技法,只是其方法不及“蘸水”的简便卫生。吴昌硕称这种方法“画气不画形”,就是以水行气,以墨生韵。黄宾虹认为用运水法依旧贵在“墨浓而笔有力”,应以“舒和”之气发力,而不能有剑拔弩张的作态。深受黄宾虹影响的潘天寿对用水也有过详细的解说:“用墨之注意有二:一曰研墨要浓,二曰所用笔与水要清净。以清水净笔蘸浓墨调用,即无灰暗无彩之病。老手之善于用宿墨者,尤注意及此。”〔27〕为了使画面不过于显露,黄宾虹还发明了“铺水法”,这是用较大的、含墨的笔蘸净水,在纸上点厾,以衔接画面气韵,使未干的画面更为浑融,这一般是在画作即将完成的环节使用。据黄宾虹的侄孙黄高旭先生告诉笔者,他在1948年的夏天曾在杭州陪黄宾虹整理南迁的书籍,并常看黄宾虹作画。他说黄宾虹作画常用大笔饱蘸浑水泼墨,待干后再用墨线勾勒皴擦,由淡入浓,反复多遍始成。这是唐宋人“墨戏自如”的水墨古法,这种办法往往有因势利导的生发,使画面有很多的意外之趣。

黄宾虹枯笔蘸墨是“苍”的极致,而不断加水就是走向“润”的极致,我们可以称之为太极的两仪,至阴和至阳的相互生成:每蘸一笔水,是阳向阴的逐渐转移,从淡到浓,从湿到干,如此反复,而一笔中的墨却总体是从阴向阳的转移,这就是黄宾虹的笔墨语言系统,大太极中的小太极,而画面形象是在此笔墨自然变化的统摄之下的呼吸与照应所产生的结果。黄宾虹晚年的成就,主要即体现在他巧妙的墨法和水法,这是他变法的集中反映。宿墨和渍墨在生宣纸上是相反的方法:宿墨是墨待干一段时间以减少墨汁水分的方法,是减水法;渍墨则是通过浓墨蘸水来增加水分的方法,是加水法。渍墨所用主要还是新研的浓墨,水渍边缘是因涨墨而形成的效果,“画非渴笔不苍,又非渍墨不润”(《题白龙潭图》),渍墨法的发明为中国画界开辟了一个新天地。

最后需要略为提及的是,除了传统的丰厚资源,西方印象派对自然的表现方式对黄宾虹“浑厚华滋”笔墨语言和画境也有启发。1948年,黄宾虹在与苏乾英的信中说:“欲求法备气至,自当以沉着浑厚取法北宋为宜,画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形似进于神似,即西洋之印象抽象。”〔28〕黄宾虹认为,西人印象派优长在墨法,立体派优长在章法,野兽派优长在笔法线条,这些人类共同创造的新成果一定要吸收吸纳。西方印象派野兽派立体派通过自然的浑厚笔墨表达了画家对物象内在的情感,类似于中国画所说的“神似”。印象派受科学分析日光变化的色彩成分,夸张对比的表现自然,以及明暗错杂的变化美,启发了黄宾虹对阴阳“虚实”技法的领悟;印象派油画语言纵横散乱,表达了“不齐之齐”的内美精神,黄宾虹将之纳入中国画领域并称之为“分明与融洽的和谐统一”,水墨与色彩同样是分明与融洽的关系。色彩方面,印象派主张运用各种原色对比来达到视觉的和谐意味,黄宾虹也采用改变传统“调墨”方法,更重视“蘸墨”,希望通过饱蘸浓厚的墨汁来表现新鲜活泼及生辣生拙“笔笔分明”的语言趣味。这也难怪他很少使用砚台,因为他还是主张保留水墨线条干湿浓淡的自然美,他的理由是:“砚台(对墨)容量不多,不易蓄磨。新研墨浓度亦不易恰到好处,画时笔端含水,着纸必淡,墨彩难现,画便成死灰,神气索然。以砚舐笔,非徒爱砚,亦且惜毫。”〔29〕基于对用墨量的需求,黄宾虹开始用碎墨泡制墨膏、墨汁,以保证其浑厚浓郁的墨彩,以强化对表现物象的语言统摄。他常将浸泡好的黏稠墨汁直接于极生的宣纸上挥写,不复先事调和,加之反复蘸水,以使笔墨变幻趋于纵横,并且,唯有远观方才能见其物象分明的融洽趣味。黄宾虹把握住了“绝似又绝不似”之间的意象,通过对物象“神”的追求,使画面呈现一种不具象、梦幻般的感觉,这种感觉让人们体验到了西方绘画中面对自然的那种直接的表现,而水墨质感的大面积的累积又让人感受到意匠加工的自觉处理。陈叔通给段无染的一则信中如此评黄宾虹的画作:“即水墨通油画一端,已知概见”“论者已溶水墨与油画为一炉,余曾与宾虹谈论及之,微笑未作答,或已默韪余言”。〔30〕段无染则认为,黄宾虹于中西画法的优长皆有选择,非“囫囵吞枣”者可比,如“景物之远近取舍,山峦之光暗画法,秋树之画枝点叶,皆含有西法”〔31〕。

结语

作为知识渊博、境界深邃的学者型画家,黄宾虹对传统中国画的历史和理论有较为全面的了解和深入的研究,又对传统文人画的笔墨技法和内在精神有深刻的体悟,他在新的时代背景下倡导“浑厚华滋”的画境,多方面发掘历史资源,建构起一个内含乾健坤厚之内美精神的“深厚华滋”绘画传统,表现出强烈的文化担当意味。

他又凭丰富的实践,积极的探索,把“浑厚华滋”的审美理想落实在笔墨、画境上。他是用笔用墨的集大成者,用水法的勇敢开拓者,由此推陈出新、别开境界,形成了推动传统绘画现代性转向的另一种典范。

——————————————————————————————

〔1〕黄宾虹《画法要旨》,王中秀(编)《黄宾虹文集·书画编(上)》,上海书画出版社1999年版,第489页。重图式和章法是西方美术史的进入角度,黄宾虹对章法也很重视,并且他认为时代风貌及个性语言与章法关系甚大,当代中国画应在笔墨和章法上都有建树才好。

〔2〕黄宾虹《山溪泛舟》(85岁)自题,《黄宾虹文集·题跋编》,第68页。

〔3〕尽管也有如吴德旋在《初月楼论书随笔》中称王铎“人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以其人而废之”那样的客观态度,但大多数人仍不免因人废艺。参见单国强《王铎绘画管窥》,《王铎书画全集——王铎绘画珍品》,河南美术出版社,1997年版,序言。

〔4〕王铎《拟山园帖》卷9,江苏美术出版社1986年版,第395-396页。

〔5〕黄宾虹《画学南北宗之辨似》,《黄宾虹文集·书画编(下)》,第151页。

〔6〕《黄宾虹与黄居素函》,《黄宾虹文集·书信编》,第228页。

〔7〕黄宾虹《自题山水》,《黄宾虹文集·题跋编》,第35页。

〔8〕原载《新美术》1982年第4期,引自杨樱林(编著)《中国书画名家画语图解—黄宾虹》,中国人民大学出版社2009年版,第38页。

〔9〕《1935年黄宾虹与陈柱尊函》,《黄宾虹文集·书信编》,第114页。

〔10〕黄宾虹《黄宾虹自述》,文化艺术出版社2006年版,第3页。

〔11〕甚至这一书画口诀也成为了林散之(1898—1989)领悟黄宾虹书画真谛的关键,他赞叹古代大家书画“笔笔能拆开”。

〔12〕《1936年黄宾虹与陈柱尊函》,《黄宾虹文集·书信编》,第118页。

〔13〕《1943年黄宾虹与段试函》,《黄宾虹文集·书信编》,第92页。

〔14〕董其昌《画旨》,潘运告(编)《明代画论》,湖南美术出版社2002年版,第173页。

〔15〕董其昌《画禅室随笔》,《明代画论》,第201页。

〔16〕《1936年黄宾虹与傅雷函》,《黄宾虹文集·书信编》,第220页。

〔17〕何志明、潘运告(编)《唐五代画论》,湖南美术出版社1997年版,第117页。

〔18〕黄宾虹《九十杂述》,《中国书画名家画语图解—黄宾虹》,第90页。

〔19〕《1941年黄宾虹与陈柱尊函》,王中秀(编注)《黄宾虹谈艺书信集》(编年注疏),人民美术出版社2016年版,第139页。

〔20〕黄宾虹《画谈·论墨法》,《黄宾虹自述》,文化艺术出版社2006年版,第98页。

〔21〕南羽(编著)《大师谈艺丛书——黄宾虹谈艺录》,河南美术出版社2000年版,第86页。

〔22〕《1952年黄宾虹与郑轶甫函》,《黄宾虹谈艺书信集》(编年注疏),第304页。

〔23〕黄宾虹《画法要旨》,《黄宾虹文集·书画编(上)》,第498页。

〔24〕段无染《虹庐受学札记》,《黄宾虹艺术研究文集》,浙江大学出版社2016年版,第173页。

〔25〕王中秀(编著)《黄宾虹年谱》,上海书画出版社2005年版,第517页。

〔26〕齐白石也用同样墨法作画,只不过是采用勺子笔根浇水的方法,以求破墨。

〔27〕杨成寅 林文霞(编著)《中国书画名家画语图解—潘天寿》,中国人民大学出版社2009年版,第87页。

〔28〕《黄宾虹与苏乾英函》,《黄宾虹文集·书信编》,第371页。

〔29〕段无染《虹庐受学札记》,《黄宾虹艺术研究文集》,浙江大学出版社2016年版,第173页。

〔30〕同上,第172页。

〔31〕同上,第173页。

方辉,字镛明,号铁盦,斋署不其山馆、知止堂等,现居北京。1975年生于山东莱州,2000年毕业于山东师范大学美术学院,2008年毕业于山东艺术学院,获硕士学位,师从张志民(张大石头)先生,2017年毕业于中国艺术研究院,获美术学博士学位,师从龙瑞先生,曾任《诗书画》杂志编辑,中国国家画院办公室秘书、对外经贸大学艺术研究员等职,现供职于中国艺术研究院。

中国画语言的各种要素中,黄宾虹首先重视笔墨,他说:“笔法、墨法、章法三者为要,未有无笔无墨,徒袭章法,而能克自树立,垂诸久远者也”〔1〕在黄宾虹看来,学画不应该首先重视图式和章法,因为它们只是绘画表象的东西,而笔墨是更为深层的内容,领会了这一点才能进入中国画审美视野。笔墨是中国画的基本特点,舍弃笔墨就无以言中国画的发展。新时代下,从“浑厚华滋”的笔墨审美进入绘画才能体现典型的民族精神。

黄宾虹“浑厚华滋”审美下的笔墨追求,不限于山水画——这是中国山水、花鸟、人物、书法都应该强调的审美。然而从山水画方面论“浑厚华滋”的笔墨特征无疑最为切近,所以,本文尝试通过对黄宾虹山水画笔墨技法的剖析,以期获得对“浑厚华滋”审美理念的深入解读。

一、“浑厚华滋”的笔墨理想与风格

黄宾虹认为,要实现20世纪以来中西画理的贯通,必须强调传统文人画审美语言系统在现实创作中的表现和拓展,这也是黄宾虹研究笔墨的出发点。

“浑厚华滋”本是古人描述黄公望山水画风格的一个术语,元人张雨题黄公望画就有“峰峦浑厚,草木华滋”之语,这被明代董其昌叹赏。其后,董其昌又常以“川原浑厚,草木华滋”来论南宗绘画的笔墨之妙,并把“倪黄”作为进入南宗绘画的门径。过董其昌的努力,黄公望简易的风格与以倪瓒为代表的“平淡天真”风格并称。明末清初的时候文人们多以“倪黄”为宗,而有“倪”在“黄”上的倾向,这就造成了晚明以来趋向平淡风格的“倪黄”简易传统,直至清末。

和之前画家们把“浑厚华滋”作为一种山水风格的术语不同,黄宾虹将之熔铸成为了中国画的一个核心审美概念,甚至认为它是恢复民族精神的关键。同时,黄宾虹也不赞同董其昌对“倪黄”的过度阐扬,因为他认为“倪黄”的笔墨之法不够完备,不能进入“浑厚华滋”的审美表现,黄宾虹理想中的“浑厚华滋”首在北宋笔墨的继承以及元代笔墨“苍润”趣味的表现,他说:“笔苍墨润,浑厚华滋,是董巨之正传,为学者之矩薙”;“画当以浑厚华滋为宗,一落轻薄促弱便不足观。”〔2〕董其昌构筑的“倪黄”所指向的笔墨审美,没能令黄宾虹满意,他认为,董氏所倡导的南宗绘画因为缺乏“苍润”的力量,画风逐渐流于轻薄淡柔,促弱婉约,以致流弊丛生,就董其昌本人来说,他学习黄公望就忽视了南宋马夏院体时风对黄公望的影响,学习倪瓒也忽视了倪瓒对荆浩、关仝古法的研究。我们从黄公望的《写山水诀》中可以看到,黄公望对前人画法、诸多画派都有较深的综合。黄宾虹对明清两代画家总体的批评是“不学南宗而弊,仅学南宗而亦弊”,在他看来明清人学“倪黄”功夫不可谓不深,但大多非“枯硬”即“空疏”,笔法不是过刚就是过柔,墨法亦局促矜持,虽淡雅而浮薄,与北宋山水画层层深厚、“浑厚华滋”的趣味根本异途。

与此相对照,是黄宾虹对明末书画家王铎(1592-1653)的推重,在他眼里王铎才是明末清初笔墨“浑厚华滋”的重要代表。王铎在明末以书画名世,并与董其昌齐名,时有“南董北王”之称。然而入清后,王铎由于“贰臣”的身份为士林所诟病,遂掩盖了他在书画史上的重要贡献〔3〕。但是黄宾虹看重王铎的笔墨,并盛赞其书画“苍润”得宋元古法,于笔法遒劲中显现了水墨的华滋与浑厚。他甚至认为王铎山水远在文征明和沈周之上。王铎反对董其昌浮薄淡雅的审美趣味,主张用宋元人的湿笔浓墨作书画,而且也认为董氏过度推重倪瓒是不妥的,他称:“拟议五代宋人笔,不踵时派轻荡薄弱。”(《自题山水扇面》,1649)。他所谓的“时派”,即指明末董其昌倡导下学倪瓒干笔皴擦以致枯干羸弱的流行风格,在《拟山园帖》中,王铎说:“画寂寂无余情,如倪云林一流,虽略有淡致,不免枯干,如羸病夫,奄奄气息,即谓之轻秀,薄弱甚矣,大家弗然。”〔4〕明清以来画坛由于笼罩在追摹“倪黄”的氛围中,所以对王铎的观念缺乏理会。实际上,王铎的认识是有高度的,我们从众多材料可以了解,倪瓒真正下工夫的是他的诗歌,他一直渴望成为一个游吟诗人,我们从他大量绘画题记上可以知道,绘画对他来说主要是自娱和应酬——这当然不是有利于绘画发展的一种态度。倪瓒对后人最大的意义在于它可以作为那个时代士人高洁精神的象征,以及对世俗物欲的对抗,而非对绘画研究的开创。黄宾虹认为,董其昌推崇“倪黄”的逸趣没有问题,其缺陷在于不能像唐宋画家那样自由运用水墨,王铎浑厚的“渍墨”山水尽管也是师法南宗一路,但同时又汇总了多家的传统,他是从吴镇、黄公望上追了五代和北宋,是完全不同于董氏的观念,而这恰恰是宋元笔墨“浑厚华滋”的主流。

明代王世贞对时贤的绘画很少赞许,而唯独对张复(1403-1490)绘画赞赏有加,以为张复得古法。我们今天所能见到的张复作品是学吴镇用湿笔饱墨作画的,湮润之气胜过文徵明和沈周,黄宾虹对王世贞此论称赞有加,说:“王弇州(世贞)论明代画,独称张元春(复),于文、沈犹未足,其领悟北宋大家既深,不徒以倪黄为法,法乎其上,与董玄宰倡学董巨、二米同功。”(1948年题《湖舍清阴图》)王世贞的判断和笔墨审美指向了一个遗失的传统,他的历史贡献被黄宾虹所肯定。黄宾虹认为董其昌“南北宗”论的提出,虽然在晚明对吴门的枯硬和商业流弊有所矫正,倡导了董巨、二米和倪黄淡泊的审美境界,但也产生了促弱轻薄的流弊。

更重要的是,董其昌的理论不能解释中国文化多重因素交融发展的实质,而只能发展文人偏执的文化趣味,遂终与“浑厚华滋”的民族精神相脱离,黄宾虹说,董其昌的“南北宗”论最初不过是“欲为水墨、丹青分派”:“丹青有迹象,水墨多脱化,以比禅宗之神秀、慧能,此董玄宰所称书画禅之旨。”〔5〕然而在黄宾虹看来,“浑厚华滋”首先应做到的恰恰是丹青与水墨的融合,实现由迹象到脱化的进阶,唐代丹青水墨之变即成功于此,王维恰是此种综合的历史贡献者,五代北宋承接其法,所以大家辈出。

“深厚华滋”的气象和水墨的浓重息息相关,因为它们是统一的。黄宾虹用他严谨的考古学识得出了结论:“魏晋六朝,专用浓墨,书画一致”。元代以前的士人注重书画笔墨的统一,常用浓墨线条勾勒起稿,画面沉着酣畅,骨力洞达,这与后世“苍白浮薄”的审美趣味相分离。笔墨浑厚的对立面是因为文人人格审美的“浮薄”,而笔墨“浮薄”就是因为缺乏历史文化的积淀和开放格局而表现出的教条和僵化。黄宾虹认为古人所说的“浓、干、黑、淡、湿、白”之法中,明代人已是能淡而不能黑,他们并非不欲浓,只是担心画面不白,因为担心不白,所以画面愈淡愈无神彩,而终至于浮薄枯硬。唐宋人用浓墨的价值正在于:非墨色的浓黑不足以显示淡与白的风雅,只求淡白则不但不黑,而且不白,更与“古意”的“浑厚华滋”之趣不侔。另外,浓重的笔墨还能表现浑厚“内美”的持久气质,1934年,黄宾虹在与黄居素论笔墨时曾说:“学画墨色重浓,年久透入纸素,即成融洽,过淡则二三十年后便乏精彩。”〔6〕浓重的笔墨,岁月长久之后,会逐渐融洽为一种深沉持久的美。

“浑厚华滋”作为黄宾虹山水画的特征,可以有如下三个方面:

1、山川浑厚,草木华滋,用笔墨来表现大自然的内在生命力,体现“道法自然”的创造美。

2、用笔浑厚,用墨华滋,中国画以浑厚华滋为面貌的标则,先以“笔苍墨润”为先。

3、“浑厚华滋”是民族知识分子精神洒落的体现,它的气象是士夫文人的道德修养大化的人格境界,同时也表现了包容开放的格局。

需要强调的是,黄宾虹山水“浑厚华滋”审美风格的成熟确立,是通过“师造化”和印证古法来完成的,“浑厚华滋”的审美追求与黄宾虹观察自然并使之升华为一种文化理想密切相关,他通过山川浑厚、草木华滋的观察体验,领略了“浑厚华滋”的精神内美,并通过笔墨实现了出来。他喜欢看晨昏或雾中的山,他认为山川在此时有更多微妙的变化,反映了一种“含蓄深沉”的精神。他说:“余观北宋人画迹,如行夜山,昏暗中层层深厚,运实于虚,无虚非实。”〔7〕。黄宾虹很欣赏唐宋人观察真山真水以寻求表达沉郁幽冥的精神气质,在他看来,“层层深厚”就是北宋人文化进步的精神趣味,体现为董源、巨然、李成、范宽等人画迹中“浑厚华滋”的精神气象——他说:“山具浓重之色,此吾人看山时即可领会,清初‘四王’画山不敢用重墨重色,所作山峦几乎全白,此是专事模仿,未有探究真山之故。”〔8〕

二、笔法分明与刚柔得中

黄宾虹说:“先求分明,再得融洽,融洽中仍是分明,此董巨、二米之精神,然非有扛鼎之力不易臻此。力不外露,求形似者不悟也。”〔9〕。“浑厚华滋”是一个充盈着生命过程的有机体,黄宾虹认为,表现“浑厚华滋”的美学境界,首先要从笔力上用功,用笔分明有力,用墨融洽和谐,由物象的表象进入到物我内在情感的交流,方能“浑厚华滋”。

用笔是中国画的关键。书画一致,笔法相通,舍弃了书法性就不可以言中国画,这是黄宾虹重视书法的理由。黄宾虹认为,用笔、用墨、章法三者和谐统一才能气韵生动、浑厚华滋,但是其间有个次第,即首先要加强“骨法用笔”的训练,从笔法的“分明”入手推衍墨法乃至章法,才可能得到“既融洽又分明”的“浑厚华滋”效果。融洽分明是矛盾的对立统一:笔分明,墨融洽,画面应该既浑融又分明。中国书法用笔首先强调“笔笔分明”的骨法。所谓笔笔分明就是每一笔都是独立的生命个体,每一笔都要有“波折变化”的“起讫”运动和情感呼应。据黄宾虹《自述》,在他幼年时邻居倪翁曾指授画法于他:“(作画)当如作字法,笔笔宜分明,方不至为画匠也。”〔10〕这一画诀对黄宾虹后来山水观念的形成意义重大,他遵照倪翁的指示,“行之年余,不敢懈怠”,以致有最后的大成〔11〕。黄宾虹又称,“作画知用笔之法,由分明而融洽,融洽中仍是分明。何由进分明于融洽?无他,于隶体中一波三折多致意耳。”〔12〕隶书笔法所包含的波折以及隶书中所保留的古篆笔意的平动绞转,被黄宾虹视为中国书画笔法的核心,这类笔法因为注重点画内部运动的控制,使每一笔都成为了一个独立的运动形态,都包含了“起、行、收”的完整过程,其它笔法皆依附于这个核心。黄宾虹一生不断强调书法(尤其是包含隶篆笔法的线条),其中有两个目的:一是解决“骨法用笔”的问题。加强线条骨力才能笔笔分明,舍弃了“含刚健于婀娜”的线条,中国画就没有了气韵的基础,更无法到达融合的境界,只有通过刚柔得中的力量才能表现事物与人的生命健康状态(这同时又包含了对物象的概括和提炼)。二是解决画面笔触重叠的问题。画面要使“点线面”的安排像担夫争道一样,既交叉又相融,有机地反复叠加,才能避免画面板、结、平、薄的问题,才能表现“浑厚华滋”的内美。龙瑞先生曾将笔墨“分明与融洽”的这种矛盾比喻为:炒好的一盘豆芽菜,豆芽在整体和谐中又有交叉和重叠以及勾连呼应,此中又有无限空间和呼吸,变化统一。

从历史来看,笔墨“浑厚华滋”美学理想的真正实现,得力于清代乾嘉之后金石学的兴盛及其对书法的渗透——由推崇“遒媚”隶篆笔法所带来的审美新探索。金石家对篆隶笔法的重新重视,对书画笔墨产生了巨大的推动作用,经过金石书家的努力,具有现代创造性审美倾向的书法、山水、花鸟,在晚清逐渐成熟。金石学家将古代所强调的篆隶笔法与西方算学中“积点成线”的科学原理相参照,并结合力学原理进行阐释,他们务实的科学态度对清初以来的“正统”山水画产生了解构作用,山水的古笔法亦得以恢复。碑学笔法与传统帖学笔法不同,它更强调“留”的笔意,黄宾虹称:“笔法重在遒练,颜鲁公之屋漏痕,李后主之颤笔法,皆唐宋元人秘法,自吴门、华亭、娄东、虞山诸派出而尽失之,清代画多流于浮薄,无浑厚华滋之趣,以此。”〔13〕黄宾虹认为,明清山水画衰败的原因,就是笔法缺少藏锋隐迹的“遒练”,同时也就缺少了“沉着痛快”的性情表达。以篆隶为主导的“屋漏痕”笔法,落实到绘画技法层面,就是唐宋山水圆笔中锋勾勒结合“点染”法的恢复,以及对明清以来侧锋取妍、“兼皴带染”法的排斥。董其昌认识到了绘画笔法古拙、沉实的重要。他说:“士人作画,当以草隶奇字之法为之,树如屈铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”〔14〕然而这只是他阅读古画得来的领悟,其书法主要还是依赖唐以后的传统,注重对笔画起止、转折和提按的经意控制。以致于有近乎制作的痕迹。他的绘画亦建立在此类笔法之上,多以兼皴带染为主。他说:“作云林(倪瓒)画须用侧笔,有轻有重,不得用圆笔,其佳处在笔法秀峭耳。”〔15〕帖学传统中“侧锋取妍”的小王(王献之)笔法被董其昌转变成了理解倪瓒画法的基础,这就偏离了对古法的理解。清代以来画家大多恪守此路笔法,笔力孱弱,墨法苍白却在极力求雅。至于主要师法大王(王羲之)笔法的王铎,以及其他通篆隶的画家,虽然兼用篆隶法,以“点”和“藏锋”的意识来“落墨”和“积染”作画,但那些古画笔法也只是到了包世臣(1775-1855)等人借助金石学才得以恢复。从黄宾虹对明清美术史的评价可以看到,他对各种偏激的笔法都给予了批评,唯独喜爱金石书家的绘画,他自己也处处恪守金石学家所倡导的篆隶笔法,曾对弟子石谷风说“转笔、中锋、饱墨”是他的个性和用笔方法。“转笔、中锋、饱墨”的特点是“点”在线条内部的绞转运动,线条的遒劲和笔锋八面的绞转俯仰,既符合古人“苍辣”的精神气质,也代表了现代文化人健康开放的精神状态。黄宾虹认为士夫作画应该“笔饱墨酣,加意布白”,以万毫齐力、中锋屈铁的苍辣之笔,配合饱满的浓重水墨与空白交合,画面虚实相生,空白处有龙蛇般的变化,如此才是“浑厚华滋”的根本。

黄宾虹认为古代作品,皆以腕力的强弱分优劣,即不重外观之美,而重内部气力的充盈。他给傅雷的信中称:“有力而后气韵生动,皆天地之自然,科学言力学,最可为作画之研究。”〔16〕为了克服“浮薄”的用笔之习,使笔法达到自然之力,黄宾虹用“沉着”二字作为行笔的药方。他总结古人笔法的“平、留、圆、重、变”五字诀,就是为了使线条沉着浑厚;他并且以为这五种笔法能医笔病和心性之病,能够运实于虚,寓刚于柔,使线条不浮滑虚弱,最终达到刚与柔,厚重与空灵的统一。

三、水墨为上与笔墨融洽

水墨兴于唐代。王维《山水诀》开篇即言:“画道之中,水墨为上,肇自然之性,成造化之功。”〔17〕“水墨”山水表现出对自然的简括与抽象的意味——水墨的运用完全是为了追求绘画多变的需要,突破物象的束缚——“水墨为上”观念的出现,则是中国画笔墨由分明到融洽,由迹象到脱化的转变和成熟的标志。

墨即黑。西方科学认为黑色是各种色彩的综合,光谱色返回到最初就是黑色,印象派大师雷诺阿称黑色是色彩的皇后,意指黑色为众色之母,是各种色彩的综合。中国水墨中的黑,则与白成两极;黑白相生,形成种种变化、层次,此所谓“墨当五彩”。同样是水墨,由于审美旨趣的不同,形成了种种不同的用墨倾向。拿黄宾虹与董其昌来说,董其昌重虚白,其得意笔诀,是淡墨轻岚之法,“无”的极致。黄宾虹重浑厚,以黑为体,以白为用,知白守黑,以实为具象,以虚为抽象。

黄宾虹是用墨的高手,对于墨有许多独到的见解。比如他的亮墨说:“墨为黑色,故谓之黑墨,用之得当,变之为亮,可称之为亮墨。”〔18〕亮墨使水墨融汇两极,中间物色无限丰富,画面负阴而抱阳,冲气以为和。

然而要了解黄宾虹的用墨,须结合他的用水。水在绘画中的作用是分解墨色,并形成画面的水质感,水对墨色的改变,加之干湿的时间影响就会极大的反映画家主体的精神状态。水在墨与色的融合中是关键的要素,它连接“有”和“无”的两极,使笔墨融洽为一体。黄宾虹高度重视“水”作为笔墨气韵的衔接,以致有“水法”之说——古代绘画大师中虽不乏用水的高手,然而“水法”一词是自黄宾虹才有的——他认为一钵水,一砚墨,两者互用,即是墨法,然而两者又独具特性,可以各尽其所用,故于墨法外,应有“水法”。在黄宾虹那里,水是“浑厚华滋”的隐性语言,被作为颜料有意识地研究和使用。“水法”的出现大大延伸了中国画的主体精神特质,并对墨和颜料的运用产生了重大的改变。黄宾虹说:“唐经生与名贤不同,只是丹青隐墨墨隐水,水之为用,神妙不测,易轻忽耳。”〔19〕我们今天看到的唐代抄经书法,尽管被称之为“干禄书”或“奴书”,但依然懂得用水的方法,唐宋士人画的成功处即在于把水作为墨的主导,又把墨作为丹青的主导。当然,水对墨的分解依旧依赖线条骨力的统摄。黄宾虹说:“古人墨法妙于用水,水墨神化,仍在笔力,笔力有亏,墨无光彩。”〔20〕他气韵连贯的一笔画是通过反复的“蘸水”法来实现的,他在石涛画册的题跋中写道:“夫善画者,筑基于笔,建勋于墨,而能使笔墨变化无穷者,在蘸水耳。”〔21〕水在他看来就是气的连绵,只有蘸水的连续,才有“笔有朝揖,连绵不断,气脉相续”的效果。他的画往往蘸一次墨,经过几十次的积墨、破墨和蘸水点染的累积而完成一幅作品,画面气韵连接,笔笔呼吸照应,用墨干湿融合,他认为这才是古人所谓的“一笔画”。

黄宾虹的水墨实践,是与生宣的使用分不开的。从历史来看,清代道咸时期,渗化丰富的生宣纸被大量使用,推动了画家在墨法方面也不断研究拓展,盖生宣更利于水与墨的层次表达,水墨技法因此得到大大开发。在熟宣及熟绢上作画,墨色往往浮于表面,更因为帖学笔法浮滑,水气不易吃入纸中,所以常显得灰暗无神采。生宣则有吸水吸墨性强并能保留用笔的特点,更适合深浅干湿的各种线质的表现。生宣纸的研发,金石家功不可没,他们因为材料的适合使得笔墨古法得以恢复——黄宾虹认为泾县包世臣的《艺舟双楫》虽言书法,而故画法之秘亦阐发详备。此外,注重篆隶笔法的书学革命已经深深影响到了绘画以及造纸和制笔工艺。黄宾虹经过大量真迹的考察鉴定,认为“湿笔渍墨”是唐宋墨法的精要,所谓“水墨晕章”(荆浩《笔法记》)就是以“湮润”为主的大片浸染的水墨反复点染而成,这其中湿笔线条极为重要,虽然常常不见笔痕,但依旧是笔笔分明,如其所称“没笔痕而显笔脚”。元代墨法的精妙则在于半生熟纸本上墨色的繁复重叠和干湿互用。所谓“干裂秋风,润含春雨”的元代画风,在黄宾虹看来就是“笔苍墨润,兼取唐宋之长”,而生宣纸可以统摄唐宋元所有的笔墨技法,以致浑厚华滋。如此这般审视古法,也就有了创法的可能。

为了达到“浑厚华滋”的笔墨理想,黄宾虹在墨法上首重“渍墨”和“破墨”法的运用,然后再融之以焦墨、宿墨、泼墨、积墨等法。这一技法的综合运用使得他的山水画法超出了明清之际各家的单一技法,实现了绘画语言的新综合。黄宾虹在生宣纸上的主要画法是“重笔饱墨浸水而出之”的“渍墨”法,而这同时又是他蘸水的笔头“破墨”之法。这一方法是他总结金石家书画上追唐宋而成。他说:“王维水墨,以浓墨蘸水,有渍墨法、破墨法。画家口诀,元人之后已失其传,学者求之书法之中,王孟津(王铎)得之,包安吴畅厥其旨,故工书者必善画。”〔22〕他认为王维创法之始即是用渍墨和破墨之法作山水,这也是五代北宋山水画普遍使用的重要技法,明清以来画家墨法衰败与此法的缺失有关,此法的恢复是唐宋山水大观恢复的前提。但缺失并非完全消失,清代金石书法家与少数画家依然有继承此法者,比如石涛。黄宾虹说,石涛因为能较其他画家“稍稍志于复古,上师梅道人而溯源董巨,南宗派神气为之一振”〔23〕。黄宾虹认为石涛干湿互用的拖泥带水皴法,得元人“破墨、泼墨”之密,为明代人所不及。在黄宾虹看来,石涛绘画的现代价值主要就是对北宋“渍墨法”的继承。石涛所师法的元代梅花道人吴镇的“湿笔渍墨”法来自北宋遗法——黄宾虹认为北宋画的笔墨高妙处“惟梅道人(吴镇)得之”——北宋之后,除吴镇外已经少有用“湿笔”作画者,而多以干笔勾勒皴擦为主。明清以来的皴法一旦固定成为了画面的语言特征,其结果就是对中国画概括性语言特性的大大削弱;皴法是勾勒笔法的副产品,一旦被确定为法式语言,它就有僵化和程式化的倾向,就易成为笔墨的桎梏。

湿笔中要保留“分明”的痕迹,就必须要有“含筋包质”的雄强腕力来管住水墨,否则就是“墨猪”一团。用生宣纸作画当然更难。黄宾虹并不认为表现刚猛就是有力,他所强调的是“百炼钢化为绕指柔”的舒和之力,所以他对石涛总体评价是笔法不及(缺乏金石家的遒练沉着,并仍然使用兼皴带染的明代旧法,而非元人的点染之法)而墨法鲜活。石涛缺乏的是“中和含蓄”的隶篆笔法,以致造成扬州“八怪”笔墨纵横的江湖局面。

1935年,黄宾虹之友张谷雏记录了黄宾虹的渍墨之法:“先以笔蘸饱墨,墨倘过丰,宜于砚台略为揩试,然后将笔略蘸清水,则作书作画,墨色自然滋润灵活,纵有水墨旁沁,终见行笔之迹,与世称肥钝墨猪有别。”〔24〕1950年黄宾虹老友、词人夏承焘在日记中也记录了这一重要的发明:“笔墨苍润,须先饱蘸浓墨,然后蘸水,笔墨乃多变化,今人皆先饱水后蘸墨,此画匠苯法。”〔25〕这一方法被劳诚烈先生确定为黄宾虹晚年变法的“渍墨运水法”〔26〕。黄宾虹认为唯有这种“运水破墨”的方法才能“笔笔相生,笔笔相应”,他常常用枯笔蘸浓墨开始作画,直至一笔墨画完,笔迹干枯再“浸水而出之”,反复多次,直至笔内墨全被清水化完用尽,方再次蘸墨。这种借助于“运水”的方法造成了连贯的气势和鲜明的节奏,保证了气韵的贯通。黄宾虹的这种方法最初启发于海派蒲华(蒲邋遢)“口中含水喷于笔根”的花鸟技法,只是其方法不及“蘸水”的简便卫生。吴昌硕称这种方法“画气不画形”,就是以水行气,以墨生韵。黄宾虹认为用运水法依旧贵在“墨浓而笔有力”,应以“舒和”之气发力,而不能有剑拔弩张的作态。深受黄宾虹影响的潘天寿对用水也有过详细的解说:“用墨之注意有二:一曰研墨要浓,二曰所用笔与水要清净。以清水净笔蘸浓墨调用,即无灰暗无彩之病。老手之善于用宿墨者,尤注意及此。”〔27〕为了使画面不过于显露,黄宾虹还发明了“铺水法”,这是用较大的、含墨的笔蘸净水,在纸上点厾,以衔接画面气韵,使未干的画面更为浑融,这一般是在画作即将完成的环节使用。据黄宾虹的侄孙黄高旭先生告诉笔者,他在1948年的夏天曾在杭州陪黄宾虹整理南迁的书籍,并常看黄宾虹作画。他说黄宾虹作画常用大笔饱蘸浑水泼墨,待干后再用墨线勾勒皴擦,由淡入浓,反复多遍始成。这是唐宋人“墨戏自如”的水墨古法,这种办法往往有因势利导的生发,使画面有很多的意外之趣。

黄宾虹枯笔蘸墨是“苍”的极致,而不断加水就是走向“润”的极致,我们可以称之为太极的两仪,至阴和至阳的相互生成:每蘸一笔水,是阳向阴的逐渐转移,从淡到浓,从湿到干,如此反复,而一笔中的墨却总体是从阴向阳的转移,这就是黄宾虹的笔墨语言系统,大太极中的小太极,而画面形象是在此笔墨自然变化的统摄之下的呼吸与照应所产生的结果。黄宾虹晚年的成就,主要即体现在他巧妙的墨法和水法,这是他变法的集中反映。宿墨和渍墨在生宣纸上是相反的方法:宿墨是墨待干一段时间以减少墨汁水分的方法,是减水法;渍墨则是通过浓墨蘸水来增加水分的方法,是加水法。渍墨所用主要还是新研的浓墨,水渍边缘是因涨墨而形成的效果,“画非渴笔不苍,又非渍墨不润”(《题白龙潭图》),渍墨法的发明为中国画界开辟了一个新天地。

最后需要略为提及的是,除了传统的丰厚资源,西方印象派对自然的表现方式对黄宾虹“浑厚华滋”笔墨语言和画境也有启发。1948年,黄宾虹在与苏乾英的信中说:“欲求法备气至,自当以沉着浑厚取法北宋为宜,画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形似进于神似,即西洋之印象抽象。”〔28〕黄宾虹认为,西人印象派优长在墨法,立体派优长在章法,野兽派优长在笔法线条,这些人类共同创造的新成果一定要吸收吸纳。西方印象派野兽派立体派通过自然的浑厚笔墨表达了画家对物象内在的情感,类似于中国画所说的“神似”。印象派受科学分析日光变化的色彩成分,夸张对比的表现自然,以及明暗错杂的变化美,启发了黄宾虹对阴阳“虚实”技法的领悟;印象派油画语言纵横散乱,表达了“不齐之齐”的内美精神,黄宾虹将之纳入中国画领域并称之为“分明与融洽的和谐统一”,水墨与色彩同样是分明与融洽的关系。色彩方面,印象派主张运用各种原色对比来达到视觉的和谐意味,黄宾虹也采用改变传统“调墨”方法,更重视“蘸墨”,希望通过饱蘸浓厚的墨汁来表现新鲜活泼及生辣生拙“笔笔分明”的语言趣味。这也难怪他很少使用砚台,因为他还是主张保留水墨线条干湿浓淡的自然美,他的理由是:“砚台(对墨)容量不多,不易蓄磨。新研墨浓度亦不易恰到好处,画时笔端含水,着纸必淡,墨彩难现,画便成死灰,神气索然。以砚舐笔,非徒爱砚,亦且惜毫。”〔29〕基于对用墨量的需求,黄宾虹开始用碎墨泡制墨膏、墨汁,以保证其浑厚浓郁的墨彩,以强化对表现物象的语言统摄。他常将浸泡好的黏稠墨汁直接于极生的宣纸上挥写,不复先事调和,加之反复蘸水,以使笔墨变幻趋于纵横,并且,唯有远观方才能见其物象分明的融洽趣味。黄宾虹把握住了“绝似又绝不似”之间的意象,通过对物象“神”的追求,使画面呈现一种不具象、梦幻般的感觉,这种感觉让人们体验到了西方绘画中面对自然的那种直接的表现,而水墨质感的大面积的累积又让人感受到意匠加工的自觉处理。陈叔通给段无染的一则信中如此评黄宾虹的画作:“即水墨通油画一端,已知概见”“论者已溶水墨与油画为一炉,余曾与宾虹谈论及之,微笑未作答,或已默韪余言”。〔30〕段无染则认为,黄宾虹于中西画法的优长皆有选择,非“囫囵吞枣”者可比,如“景物之远近取舍,山峦之光暗画法,秋树之画枝点叶,皆含有西法”〔31〕。

结语

作为知识渊博、境界深邃的学者型画家,黄宾虹对传统中国画的历史和理论有较为全面的了解和深入的研究,又对传统文人画的笔墨技法和内在精神有深刻的体悟,他在新的时代背景下倡导“浑厚华滋”的画境,多方面发掘历史资源,建构起一个内含乾健坤厚之内美精神的“深厚华滋”绘画传统,表现出强烈的文化担当意味。

他又凭丰富的实践,积极的探索,把“浑厚华滋”的审美理想落实在笔墨、画境上。他是用笔用墨的集大成者,用水法的勇敢开拓者,由此推陈出新、别开境界,形成了推动传统绘画现代性转向的另一种典范。

(文章原载于《美术观察》2018年第二期)

——————————————————————————————

〔1〕黄宾虹《画法要旨》,王中秀(编)《黄宾虹文集·书画编(上)》,上海书画出版社1999年版,第489页。重图式和章法是西方美术史的进入角度,黄宾虹对章法也很重视,并且他认为时代风貌及个性语言与章法关系甚大,当代中国画应在笔墨和章法上都有建树才好。

〔2〕黄宾虹《山溪泛舟》(85岁)自题,《黄宾虹文集·题跋编》,第68页。

〔3〕尽管也有如吴德旋在《初月楼论书随笔》中称王铎“人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以其人而废之”那样的客观态度,但大多数人仍不免因人废艺。参见单国强《王铎绘画管窥》,《王铎书画全集——王铎绘画珍品》,河南美术出版社,1997年版,序言。

〔4〕王铎《拟山园帖》卷9,江苏美术出版社1986年版,第395-396页。

〔5〕黄宾虹《画学南北宗之辨似》,《黄宾虹文集·书画编(下)》,第151页。

〔6〕《黄宾虹与黄居素函》,《黄宾虹文集·书信编》,第228页。

〔7〕黄宾虹《自题山水》,《黄宾虹文集·题跋编》,第35页。

〔8〕原载《新美术》1982年第4期,引自杨樱林(编著)《中国书画名家画语图解—黄宾虹》,中国人民大学出版社2009年版,第38页。

〔9〕《1935年黄宾虹与陈柱尊函》,《黄宾虹文集·书信编》,第114页。

〔10〕黄宾虹《黄宾虹自述》,文化艺术出版社2006年版,第3页。

〔11〕甚至这一书画口诀也成为了林散之(1898—1989)领悟黄宾虹书画真谛的关键,他赞叹古代大家书画“笔笔能拆开”。

〔12〕《1936年黄宾虹与陈柱尊函》,《黄宾虹文集·书信编》,第118页。

〔13〕《1943年黄宾虹与段试函》,《黄宾虹文集·书信编》,第92页。

〔14〕董其昌《画旨》,潘运告(编)《明代画论》,湖南美术出版社2002年版,第173页。

〔15〕董其昌《画禅室随笔》,《明代画论》,第201页。

〔16〕《1936年黄宾虹与傅雷函》,《黄宾虹文集·书信编》,第220页。

〔17〕何志明、潘运告(编)《唐五代画论》,湖南美术出版社1997年版,第117页。

〔18〕黄宾虹《九十杂述》,《中国书画名家画语图解—黄宾虹》,第90页。

〔19〕《1941年黄宾虹与陈柱尊函》,王中秀(编注)《黄宾虹谈艺书信集》(编年注疏),人民美术出版社2016年版,第139页。

〔20〕黄宾虹《画谈·论墨法》,《黄宾虹自述》,文化艺术出版社2006年版,第98页。

〔21〕南羽(编著)《大师谈艺丛书——黄宾虹谈艺录》,河南美术出版社2000年版,第86页。

〔22〕《1952年黄宾虹与郑轶甫函》,《黄宾虹谈艺书信集》(编年注疏),第304页。

〔23〕黄宾虹《画法要旨》,《黄宾虹文集·书画编(上)》,第498页。

〔24〕段无染《虹庐受学札记》,《黄宾虹艺术研究文集》,浙江大学出版社2016年版,第173页。

〔25〕王中秀(编著)《黄宾虹年谱》,上海书画出版社2005年版,第517页。

〔26〕齐白石也用同样墨法作画,只不过是采用勺子笔根浇水的方法,以求破墨。

〔27〕杨成寅 林文霞(编著)《中国书画名家画语图解—潘天寿》,中国人民大学出版社2009年版,第87页。

〔28〕《黄宾虹与苏乾英函》,《黄宾虹文集·书信编》,第371页。

〔29〕段无染《虹庐受学札记》,《黄宾虹艺术研究文集》,浙江大学出版社2016年版,第173页。

〔30〕同上,第172页。

〔31〕同上,第173页。

方辉,字镛明,号铁盦,斋署不其山馆、知止堂等,现居北京。1975年生于山东莱州,2000年毕业于山东师范大学美术学院,2008年毕业于山东艺术学院,获硕士学位,师从张志民(张大石头)先生,2017年毕业于中国艺术研究院,获美术学博士学位,师从龙瑞先生,曾任《诗书画》杂志编辑,中国国家画院办公室秘书、对外经贸大学艺术研究员等职,现供职于中国艺术研究院。