朱以撒 | 造就有大方向感的书法家

造就有大方向感的书法家

文/朱以撒

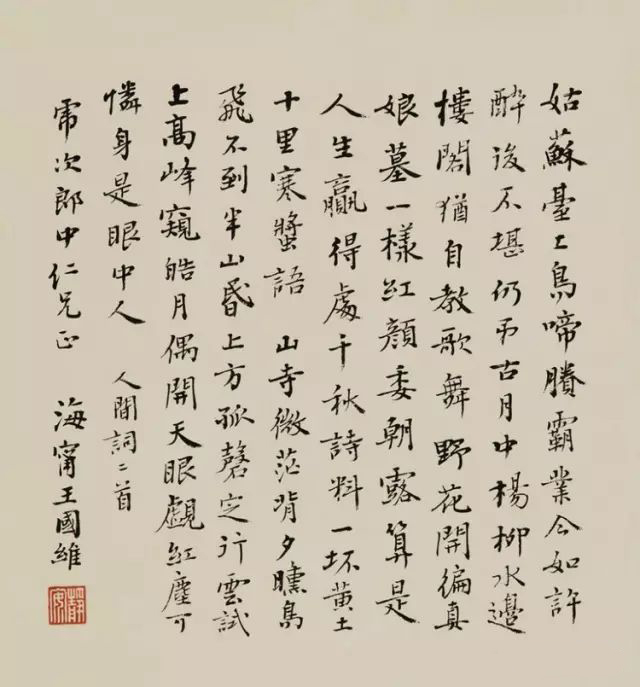

“您除了写字之外,还持续地在哪些方面进行学理性的研究并形成文字篇章?” 如果以这个题目考量古代书法家,也许一转身就拿出一迭研究成果来,不是文论、史论就是政论,或者还有诗、词、歌、赋。

而如果以此考量当代书法家,除了写字之外,则不知有多少人可以从容应对。

和密集的书法展览相比,中国书协举办的国学高研班让人感到了希罕。这显然是另一个方向的追求,是引导当代书法家、尤其是青年书法家除了参加展览争夺金牌银牌之外,对另一个方向的学习的注意。尽管这样的引导不可能像书法展览那般规模、人数,也不可能就此被广大书法家倚重,但是它还是能引起我们的思考。

何谓国学,一言以蔽之,本国之学术文化。其实一个人呱呱落地,他就存在于国学的氛围中了,接受千年来国学有形无形、显性隐性的滋养。对于书法家来说,国学中的文、史、哲、美四大块是最为重要的。书法艺术是美学中的一小部分,而书法技法是书法艺术中的又一小部分。执着于书法技法,实际上只是吸收了国学成分中一个十分微小的部分。光靠这一部分地掌握试图拓宽自己的艺术识见,可想而知是艰难的,因为缺乏广博的学识、远大的视野,把自己拘囿于一个很小的空间里、很狭隘的走向上。如果一个人在青年时期如此地热衷技法,对大赛大展充满热情,或许还好理解--趁年青气盛建立名气,通过竞赛来满足自己的理想是很自然的事,似乎不可责备。如果说一个人近中年还如此,可能就显得思路浅显志向平近了。书法家除了技法,还是有许多待于学习的、充实的。我们需要寻找一个方向,它是一个培养书法艺术家的方向,而不是只培养书法技术家。因此一位有志于书法艺术的人,一定要超越对技法的迷恋,培养对于国学热爱的情怀,有一种为此而积极努力的行为。逐渐地培养一种大书法观,深广观照人生与艺术,提升个人的精神界和审美价值观。

如果这一追求是正确的、正大的方向,那么,又是什么在阻碍这种追求的愿望,使对国学的学习在书法界无法形成一种个人自觉呢?

首先是审美价值观的偏差。对于古代书法家而言,国学这一方向是毋须强调的。古代社会就是一个国学盛行的社会,孩童始即与国学亲近,如黄庭坚幼年时代起即览六艺、老、庄、内典和小说杂书,亦写诗作文、鉴赏古书画。他成为文坛、书坛大家是一种必然,因为有这些足够条件在支撑,决非浪得虚名。这种学习在古代社会并非孤例,人皆有此追求,是一位文人自然而然的必由之路。因此书法家首先要成为一名热爱国学经典、怀抱经典的文人,以此为自觉行为,其次才是善于书技。当代书法家的审美价值首先倚重书法技法。人有实现个人理想的愿望,尤其是当代书法家,以技法胜可为天下知,是一种显效行为。相比较,国学的学习是内在的,缓慢积累的、潜藏于内的,甚至是不足以对外人道的,是个人精神自需。这也使许多人,尤其是青年书法家,无此审美价值观念,更不可能以此为方向投入时日与精力。学习对一个人来说是很私有的,选择什么样的学习方向也纯为个人取决,除非个人觉得需要更换另一个学习方向了,否则,个人价值观的惯性是难以转捩的。

其次是精神生活之快难以适应学国学之慢。慢生活,慢国学,它的滋长是应和它的时代的。继承既往的优秀传统也就需要有相应的精神生活环境、秩序、节奏。如果一个人在疾驰的马背上,要细细研读国学,怎么可能呢?高雅的精神生活是世俗生活的提升、质变,很细密、沉着、精致,是沉思状态的。当代社会生活之快捷,书法家的精神生活更快,忽略了原本细读慢品、思考求索的作用,也就只能做一些快事,如选择书写,笔走龙蛇的草书。宋理学家陆九渊认为静坐修养是保养本心得以自主的重要方式,强调保持本心的自主,也就是明心。如果作为一个当代的阐释,它的合理之处在于可以激活时下精神生活式微的那一部分--也就是体验相对的慢生活,即精神运动状态之慢--个人的精神生活需要与此时的快速度错位,否则,对于国学的问学、思考、消化都是无从落实的。经典作为一种精神产品的存在,由于时序发生了变化,阅读和理解出现了一些阻碍,必须以慢精神生活的坦然、安和、宁静、清净态度来进行方能有所得。清人袁枚认为:“疾行善步,两不能全。暴长之物,其亡忽焉”,是很明彻的道理。只有个人具备了定力,不为外在所扰、所困,才可能具备亲近国学的态度,进而实现这一方向的拓展。否则,个人精神永远难入乎其内,永远和国学隔阂,无法运用这一传统经典资源在当代进行转换。

其三是书法家的思维水平和阅读水平的低下,以至自身难以进入。有心于国学,却无力阅读,离开原著,只能听说,听于丹说,听某些专家说,读翻译过来的白话文,至于与原著是否疏离,则无从说起。如今青年书法家大都大学学历,甚至研究生,看似很高,但是古代汉语、古典文学素养,能力很弱。中文是社会科学的基础,基础薄弱,遑论国学的学习与研究。书法家中普遍存在少文心、少文气、少文才、少文采这“四少”。文史哲美,首先要具备文的能力,才可能重探经典、挖掘经典。书法院系对于学生的培养,都着力于书法自身,尤其重技法,却一直没有多少中文水准。这方面的弥补在日后又显得十分被动、困难。因为惯性已经形成,忽视中文、不屑中文,从而视国学经典为畏途。由于中文的缺失,阅读难以进行,而自己对于艺术之见解、感受、体验,也无从以文字的形式进行表达,不懂词性、词义,不懂文法逻辑、秩序,不懂立意、运思、引经、据典。没有文,何来化?

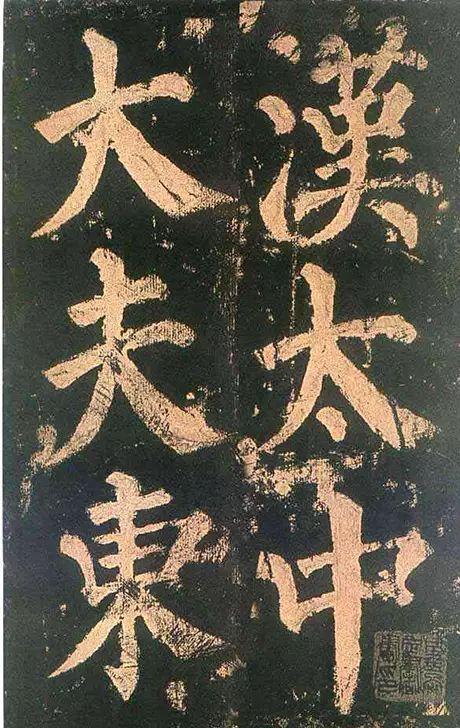

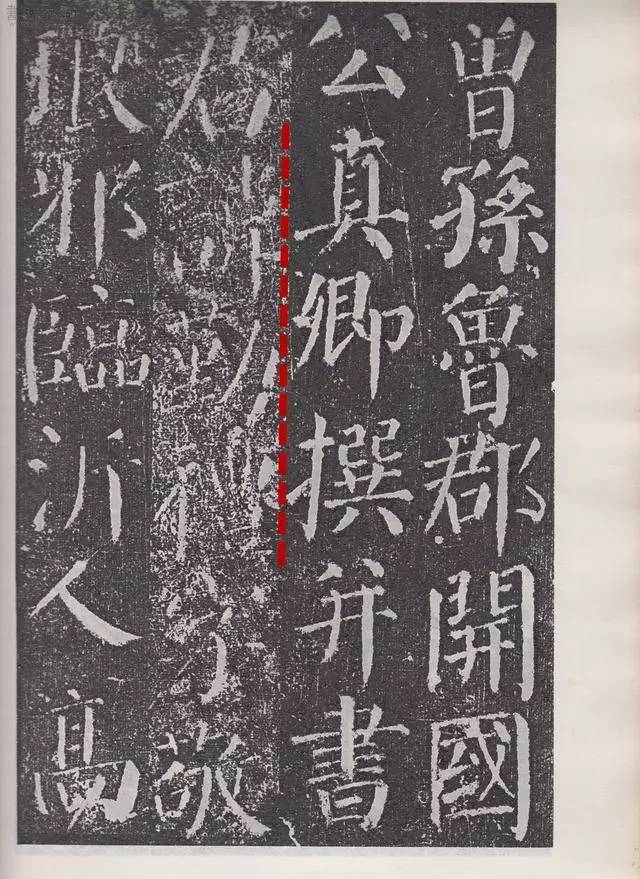

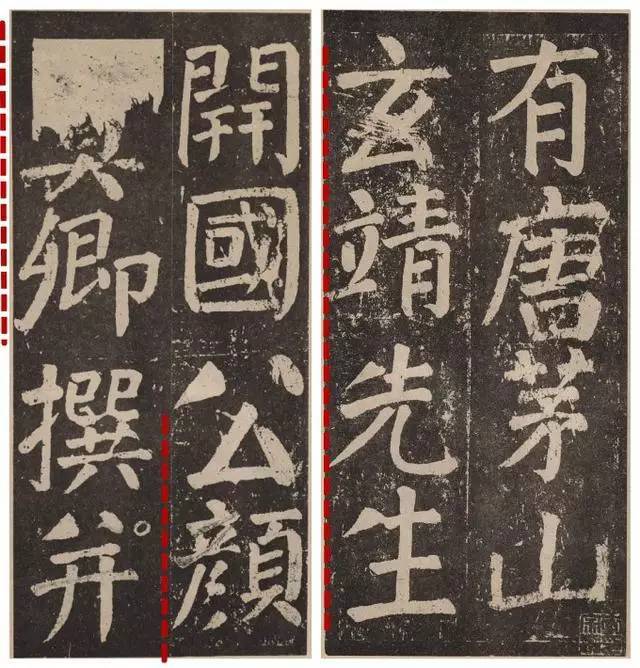

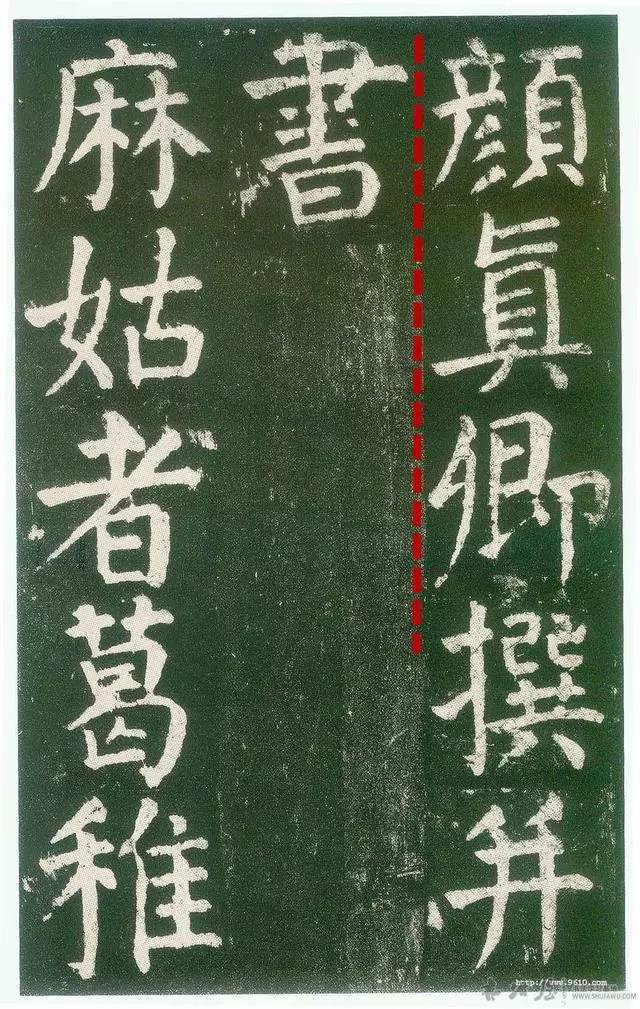

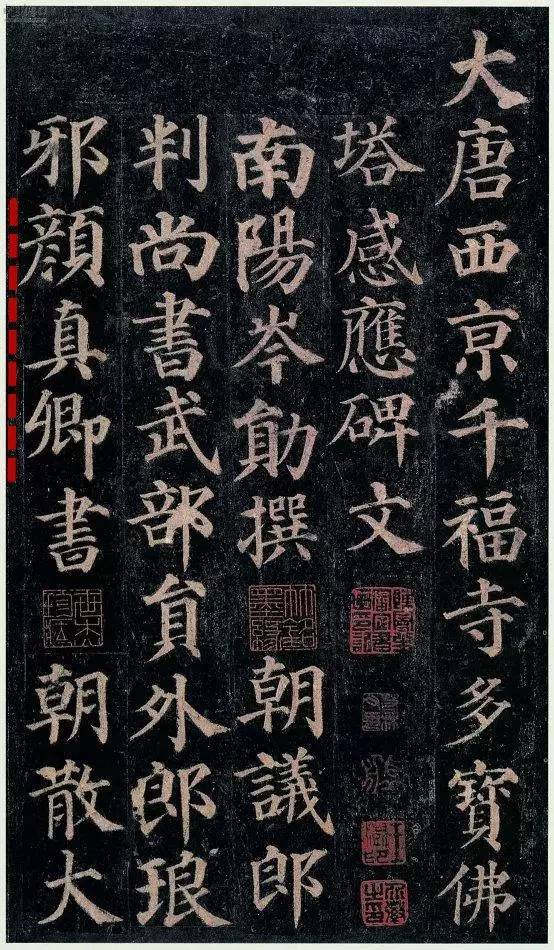

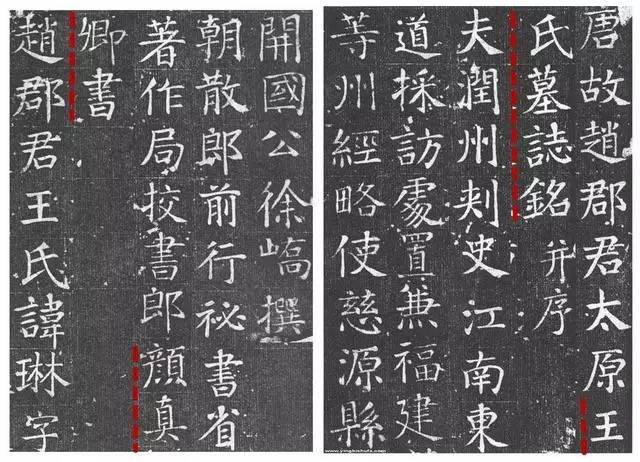

书法学习是一个十分崇古的过程,只有面对古典,与古典比照,才能得出差异,从中寻找可以构成改进的方式。因此学古人什么是有讲究的,是不可狭隘地学习古人之技而无视其他。当代由于资讯发达,审美作横向的对比意义显得不足,在流行书风之下,横向比较大抵一致。只有把实践活动与古代书法实践相比,才可能从新的角度探讨某一些审美活动的缺失或不足,从而引起重视。可以明显地发现,古代书法作品中的书卷气、文雅气、儒雅气、斯文气是十分充足的,这些气息决定一件作品的品位。即便是狂草,也是文气含纳其中。正是这种气息的衡量,可以断出古今。许多古代名作都有如此气息,让人感到优雅于其中,氤氲不散,阅读多了也能移情润物,悄然沁入。当代书法倚重行草,技法娴熟飞动,字里行间却有矜技、扬技之思,十分显耀,使人对于外表的张扬印象深刻,书技充盈,也就遮蔽了其余。这也使当代书法作品更倾向于多动少静,多俗少雅,多野少文,多奇少正,多纵少敛,甚至透露出乖戾气、浅薄气、艳俗气、江湖气。作品幅式远远地大于古人了,把一个人的空虚、浮浅也放大了。幅式大只是对视觉的刺激,有外在的震撼,但要长久经得起品味,还须内在有物,有一些传统文化中的文雅温润之物,决非外在的咄咄逼人可以了事。以民国时期的书法为例,整体水平并不高,尽管人数众多,还是少了领袖群伦的人物。百年过往,与今日的书写状态相比,民国书法还是多了一份敦厚、庄重、安然、丰润之气,是有文气贯于其中的。而今日显出了轻佻、艳俗,尤其把一件作品装饰成一片花,更是让人觉得浅薄、小家样式。在用技方面,让人觉得民国书家是有所保留的,没有大肆挥霍的用意,更不因技伤文气。文气在作品中上升为主要,让人读罢看到了技,更看到了技以外的要素,譬如文气,化解了运技的过度、造作,使之协调、浑穆。一个人自幼沾溉了文气,积累沉淀,百事可为,笔下定是另一种气象。那个时代的人的这种内在生存需求是一个整体的、作为集体生活的需要,通过具体的实践活动把握文、运用文,而沁入书法家精神之文,也必然在言说、书写实践中表现出来,成为一个时代的印记。而一支没有文,或缺乏文的书法队伍,它只能在技上大做文章了,把它提到不应有的高度来认识、运用。一个社会有一个社会的审美消费价值判断,环境因素对书法家的趋向的推动,是一个无形而巨大的力量。趋技弃文就是这种力量推动的结果。人们倾向于、热衷于言技、用技、竞技、传技,也就不喜文,不说文,不用文。一支厌文、短文的队伍,它的单薄是可想而知的。宋人陆游曾经说过:“君子之有文也,如日月之明,金石之声,江海之涛澜,虎豹之炳蔚”,并认为:“爝火不能为日月之明,瓦釜不能为金石之声,潢汙不能为江海之涛澜,犬羊不能为虎豹之炳蔚”,可见在古人眼中,一个人有文无文,构成境界、格调上的霄壤之别,完全可以从文来判断。

在技与文的关系上,作为古人,文重于技,作为今人则技又远远重于文。书法家为现实中人,比一般人更知晓书技的现实性。它能够充分展示进入现实空间的可能性。这个可能性的空间很大,都可以由技来达到声名的实现。而重文却没有这个可能,或者可能性很小。这也是技唯上的原因。因此技会遮蔽和遗忘更多的可能性,使一位书法家个人的素质达不到丰富性,无能力阅读经典,无乐趣研究经典,因为无文而进入不了任何古典学问的空间里。不丰富必然单薄、单调、单一。古人重文是一种普遍现象,“唯有读书高”是一种共识。这是旧模式的精神生活方式,受制于技者少,而由重文达到个人素养的充实、丰满、博大,就拥有了一个自在而丰富的世界。尽管时日迁变,我们对于价值谱的排列--如果能够进行排列的话,无疑是文在前而技随其后,这是更有利于书法家的正常成长的。

中国书协显然看到了这方面的缺陷。国学高研班的举办意在填补这一缺陷。每一位书法家都有自己的书法史,书法史能否形成持续地发展、递进状态,是取决于个人的。一次高研班的国学学习,只能做为个人的一个引子,转回头下细致的功夫,使自己逐渐成为有学识修养的书法家,有强大的精神力量和深厚的内蕴。所谓国学立人、国学育人就是这个道理--朝着一个大方向发展,沛然广大,蓬勃充实。如何培养书法家对于国学的热爱、自觉,不是轻易地事。我们所处的环境,影响我们的外在力量甚至强过书法家的内心,放不下技法带来的现实的功利价值。刘禹锡认为:“风行草偃,其势必然”,有谁能兀立于风中呢?要摆脱狭隘的实用功利,而萌生自觉学习国学的动力,形成书坛实在的国学热,还是需要长时日地期待。

狭隘的功利主义者总是把学问分为“有用”或者“无用”二种,取其有用而弃其无用,是很典型的机械的审美观和价值观。就目前来看,技法就是有用的,追求者众。国学的学习是无用的,故无视可也。正是由于这种为短视者视为无用之学问,最终赋予了自觉学习者的深厚和丰富,在个人的文化素养、审美趣味、气质个性、境界格调上都会大有改善,这也是古代有境界的书法家传递给我们的真实信息。计长久,追高远,超越现实的世俗趣味,知难而行,且能持久,在坚持学习、研究国学的过程中,造就一批有大方向感 的书法家。 这应该成为当代书坛的向往。

朱以撒,1953年出生,福建泉州人。福建师范大学中文系毕业。现为福建师范大学美术学院教授、博士生导师,福建省书法家协会副主席,中国书法家协会学术委员会副主任,中国作家协会会员,中国作家书画院副院长,中国艺术研究院中国书法院研究员。 朱以撒长期从事书法教育工作,三十多年来培养书法人才万人以上,已有不少学生在书法界、学术界崭露头角。 朱以撒的书法作品多次参加中国书法家协会的重大展览,并先后担任兰亭奖评委、全国书法篆刻展评委、全国书学研讨会评委。2009年被评为“中国书坛十大年度人物”。 2014年被省委、省政府评为福建省文化名家。 朱以撒在书法教育、创作、理论研究和散文创作上的成就,被誉为是文学与艺术、创作与理论默契结合的典范。