饰文字以观美:东汉书法艺术

秦篆与秦隶:在漫长悠远的先秦时代,无论是殷商甲骨文、西周金文,还是春秋特别是战国的石鼓文(或称“籀文”),基本都是篆书形式,通常称为大篆。到秦代初,“丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者,斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀、大篆,或颇省改,所谓小篆者也”(许慎《说文解字·叙》)。这就是说,大篆到秦代有所省改,于是有了小篆。从大篆到小篆,是中国文字的一大进步。在字体上小篆明显形成了线条圆匀,笔画简省,字形纵势长方,结构定型统一等特点,而在观感上则更具简捷明快、平整端严、宽舒遒劲、浑朴圆和之风姿。所以同大篆相比,小篆一方面更有利于书写应用,一方面也愈具“观美”价值。它使中国文字进一步定型化、符号化。但是秦小篆的这种进步还不是根本意义上的,它还没有真正摆脱篆书的象形古意。传为李斯所书的《泰山刻石》、《峄山刻石》、《琅琊刻石》等是我们今天所能看到的最有代表性的小篆精品。

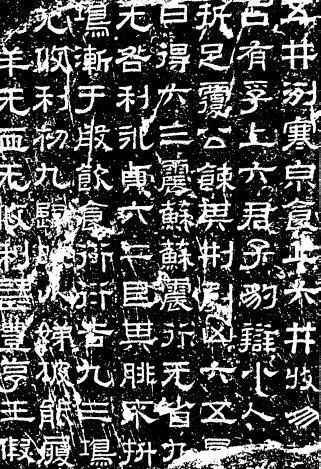

李斯《峄山刻石》

许慎说“秦书有八体”,现在所见到的主要是“三体”,即除大篆、小篆外,还有一个隶书。秦隶的出现同小篆之取代大篆一样,也是基于书写便利的需要。《说文·叙》中说秦代“初有隶书,以趣约易”。《汉书·艺文志》也说:秦时“始造隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也”。也就是说,秦隶是在处理犯人事宜时为简省便利而使用的一种字体。还有的说法认为隶书是一个叫程邈的徒隶(贱民)创立的,故叫隶书。不过从书法艺术的审美角度讲,秦隶的“苟趋省易”与小篆的“增损大篆”有根本的差异。小篆充其量是对大篆的一种改良,而隶书的出现则是对篆书的一种革命,是中国文字和书法史上的一次质的飞跃。湖北云梦睡虎地秦墓出土的竹简墨迹,为今天所能见到的秦隶之范式。

为什么隶的出现是一种书体之革命呢?因为古文大篆基本是一种“画成其物,随体诘诎”的象形文字,所以形体无定,笔画无定。秦小篆对大篆虽有省改,使之趋于字符化、定型化,但仍存象形古意,而隶书则从根本上扬弃了象形。从它开始,字不再是“画”出来的,而是“写”出来的。它的主要特点就是在笔画上化圆转为方折,以直线代弧线,出现了“蚕头”和“波磔”,在笔势上则由缓缓的行笔变为短促的奋笔,从而不仅提高了书写速度,而且更重要的是脱离了象形,超越了古文,使汉字进人了今文时代,为书法真正走向自由写意的审美化、艺术化一途创造了前提,奠定了基础。

当然,秦代以小篆为主,秦隶只是一种边缘化、辅助性文字,而且在结构上还是一种亦篆亦隶的,或者说由篆向隶转化过渡的书体。隶书的定型并成为一种主流书体则是在汉代。

西汉简牍与东汉碑刻:在书法史上,汉代的重要性怎么说都是不过分的。这不仅意味着,隶书这种根本改变汉字形构的字体在汉代,特别在东汉已完全成熟,而且楷、草、行等后代各种书体也都产生于汉代。近人祝嘉说:“各种书体,皆备于汉,后世无以复加,守辙寻途而已。余故曰:汉代为书学之黄金时代也。”当然,楷、草、行等书体在汉代还只是初萌形态,不足以取代隶书的主流地位。

隶在两汉也有一个演变过程。西汉隶书基本是秦隶的一种持续,是从篆书向真正的汉隶转化的一种过渡形式。惟其为过渡,西汉隶书反倒呈现出一种千姿百态的气象。其中最有代表性的是简牍和帛书。19 世纪至20 世纪有两件轰动书法界、学术界的大事,一是甲骨文的发现,一是汉晋简牍的出土。简牍,即竹简和木牍的统称。位于中国新疆、甘肃一带古丝绸路上出土的简牍最为丰富,其中汉简数量占全国首位。这些汉简所成时代以西汉为主,所编成的作品主要有《流沙坠简》、《武威汉简》、《居延汉简》三部等。帛书墨迹则主要是湖南马王堆三号汉墓出土的《老子》甲本、乙本等帛书。

西汉书法,特别是简牍墨迹的总体笔法基本可用率真自然、纵逸活泼来概述。它处于既突破了古篆旧规矩又尚未定型于汉隶新法式的发展阶段,故能随心所欲,奔放张扬,疏密不拘,潇洒自得。它们有的若篆若隶,浑然一体,有的波挑披拂,形意翩翩;有的劲健爽利,飘逸灵动;有的则雄浑飞扬,纵意舒展。其审美意味在某种程度上与汉大赋感物造端、铺张夸饰之风有异曲同工之妙,具有较为鲜明的纵横捭阖、沉雄豪放的“大美”气象。

隶书至东汉, 特别是桓、灵之世(147—189)臻于成熟,成为定型化、标准化、官制化的汉隶,其代表作便是蔚为大观的东汉碑刻,即通常所说的“汉碑”。

其实,“碑”在古代由来已久,最早它立在宫殿宗庙之前,其功能是为了观察日影推测时间,或为了拴住祭祀的牲。立在墓前,则是为了施以鹿卢(滑车),用绳索牵引,把棺放下墓圹。碑上有刻,以述德记事彰功美名于其上,则自东汉开始。欧阳修《集古录》中说:“至后汉以后始有碑文,欲求前汉碑碣,卒不可得。”这意味着东汉碑刻之盛,与这一时代多记主人生前事迹的墓室壁画、画像砖、画像石等空前发达是相通互应的,都是“事死如生”的墓葬观念和“大象其生”的现世情怀等文化趣尚的产物,都是旨在彰显人生事功、追求生命不朽的一种特殊形式。据说,在东汉,不仅达官贵人都树墓碑,就是庶民百姓也立墓碑,不仅成人有墓碑,幼童也多有墓碑,如《蔡邕集》中就有《童幼胡根碑》。墓碑有家属或亲族中人设立的,也有弟子、门人设立的,更有友人、故吏、地方官设立的,由此可见东汉碑刻的繁盛是空前的。除墓碑外,还有的是直接刻在摩崖石壁上,成为汉代碑刻之一种。也正因如此,成熟的汉隶在东汉碑刻这种坚硬载体中得以大量地存留下来。

作为汉隶范型,东汉碑刻所显示出来的审美风姿是异彩纷呈、绚烂多样的。清王澍《虚舟题跋》中说,汉碑“每碑各出一奇,莫有同者”,指的就是这一情景。不过从大的方面看,主要有三种基本类型。

第一类可描述为古拙朴茂,厚重雄浑,气酣力足,遒壮宏大。这类汉碑的审美文化渊源似更系于古风。其中最拙古者,有《开通褒斜道刻石》和《郙阁颂》摩崖石刻等。较拙古者,则有《衡方碑》、《西狭颂》等。观赏此类汉隶,能让人联想到汉霍去病墓前石雕那种古拙雄厚的大美气象。

《开通褒斜道刻石》

《西狭颂》

第二类可描述为规矩森严、方圆中正、典雅刚健、遒劲端庄。这类汉碑的审美文化根源似在现实秩序,因而应视为汉隶碑刻的典范。它们以树“八分”,开风习被后世看做汉隶中的“馆阁”。蔡邕主持并亲自写了一部分的《熹平石经》(亦称《汉石经》)则为其代表。

《熹平石经》用八分书体写成。八分,一般是指东汉时期成熟了的隶书,左右相背分开,波势挑法明显,脱尽篆意。既具有成熟的隶书法则,又为隶书向楷书的过渡提供了范例。有学者批评《石经》规整有余而灵动不足,缺乏自然飘洒的韵味等等,其实,以动态发展的眼光看,它正代表了汉隶的一种特定类型,是一种与东汉主流文化相对应的、具有较多庙堂气息、经学意味和正统色彩的隶书。这一种大致反映东汉时代儒教化、伦理化、典正化、功利化审美风尚的汉隶,除《熹平石经》外,还有《礼器碑》、《孔宙碑》、《乙瑛碑》、《张迁碑》、《华山碑》等碑刻作品。这些作品在与《石经》的审美基调大体保持一致的情况下,也有些微差异。

《熹平石经》

《张迁碑》

如清王澍《虚舟题跋》评《礼器碑》时说:“汉碑有雄古者,有浑劲者,有方整者。求其清微变化,无如此碑。”“以为清超却遒劲, 以为遒劲却又肃括。自有分隶来莫有超妙如此碑者。”这个评论是很精到的。再如《张迁碑》,一般把它视为方笔典型,但这只是它的技法特点,而在其结体严密方整、用笔劲健端庄、皆具典正壮美之风采方面实与《石经》等并无大异,理应归为同类。

第三类可描述为纵横恣意、放逸舒展、清峻秀丽、飘洒自由。这类汉碑的审美文化意蕴似更指向未来,尤其指向切近的魏晋时代。在飘逸舒展方面较为典型的是《石门颂》。该书结字尤具特点,扁长殊异,大小不同。整幅之中“命”“升”“诵”等字垂直长过两字,其笔势夸张如长枪大戟,舒展狂放,真个是落拓不羁,真率自由。从这幅隶书中,我们似乎可以感受到“魏晋风度”的隐约气息了。清末书家杨守敬评此书说:“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出。

《石门颂》

可谓中鹄之论。在清峻秀丽方面较为典型的则是《曹全碑》《史晨碑》等,特别是《曹全碑》,在严整遒劲的洋洋汉碑中独以秀雅清丽见长,其结字以圆笔为主,以横取为势。字呈扁方,扁中寓圆。一般横画细,竖画粗。横画起笔、收笔有明显的“蚕头”“雁尾”之特征,中宫紧收,波磔舒展,笔势轻灵飘逸处,如凤翼开张,翩然多姿,秀逸动人。笔画不拘一格,长者极长,笔力遒劲,送到尽处;短者极短,含蓄蕴藉,笔短意长。在审美形态上一反汉隶多以“大美”“壮美”为主的特点,而呈现出较多的清丽之韵,阴柔之趣。清代张廷济称此碑“貌如罗绮婵娟”,万经说此碑“秀美飞动”,孙退谷亦评此碑“字法遒秀逸致”等等,都指的是这个意思。《曹全碑》体现出的清丽之韵,阴柔之趣,说明它对汉隶已形成某种超越之势,在很大意义上已开六朝清秀书风之先河。

我们说东汉时代是中国书法史上至为重要的时代,不仅因为它开始有意识地追求一种书法的艺术性、观赏性,而且它还出现了真正的书法美学思想。它不仅在审美领域自由地创作着,而且在美学领域自觉地思考着。尽管这一思考还是初步的、简单的,但却是书法美意识趋于成熟的重要标识。

《曹全碑》

东汉崔瑗的《草书势》(西晋卫恒《四体书势》引)是今天能见到的最早的书法美学文章。这里所论草书,主要是章草,亦即作为汉隶“急就章”的一种草书体。这篇谈草书的文章重要之处有二:一是讲“草书之法,盖又简略”,“兼功并用,爱日省力”等,即草书是纯从书写便利的功用出发而由隶书变来的。二是讲草书虽是“观其法象,俯仰有仪”,即从实际生活中抽象出来的,但却“方不中矩,圆不副规。抑左扬右,兀若竦峙;兽跋鸟跱,志在飞移;狡兔暴骇,将奔未驰……”这就指出了草书的独特性在于不受法度规范的拘束,在于表现一种飞动奔驰的气势,因而是偏于主观和自由的艺术。

无疑,这样一种书法美学思想,在强调伦常讲究秩序的东汉时代是不大容易获得广泛认同的。果然,那个写过《刺世疾邪赋》的赵壹又写了一篇《非草书》,对此予以抨击。此文一开始就给草书定了“罪”:“余惧其背经而趋俗,此非所以弘道兴世也。”很明显,赵壹论书的尺度是伦理功用主义的。书法的意义在于宗经化俗,“弘道兴世”,因而应当向古书学习。然而“夫草书之兴也,其于近古乎?上非天象所垂,下非河洛所吐,中非圣人所造”。那么它究竟本之何处?从形式上看,它是“示简易之指”,即为了书写方便,但在根本上,它是“务内”的产物,是抒发“小志”即纯个人心意的结果,所以草书既无益于“圣人之业”,也无用于“征聘”,“考绩”,是一种真正的“伎艺之细者”,亦即一种微不足道的雕虫小技罢了。赵壹在这里彻底否定了草书。

赵壹还从另一个角度批评了草书。他认为,当今学草书的人,不去领悟“简易”这一草书之本,而是一味模仿杜度、崔瑗,这样一来,写草书这件本来简易快捷之事,反倒变得艰难缓慢了。在赵壹看来,“凡人各殊气血,异筋骨。心有疏密,手有巧拙。书之好丑,在心与手,可强为哉?若人颜有美恶,岂可学以相若耶?”所以那些学杜、崔草书者,到头来只会“如效颦者之增丑,学步者之失节也”。

赵壹的前后说法实际上是相矛盾的。首先,他本是否定草书的,可后面他否定的又不是草书本身,而只是对草书创始者杜、崔等人的模仿行为。他认为杜、崔等人“皆有超世绝俗之才”,别人是学不来的,这就等于肯定了杜、崔等人的草书。其次,“书之好丑,在心与手”的观点,触及了草书创作的个体性、主观性和自由性特征,这与他反对草书的“务内”和“小志”也颇不一致。实际上,这种理论的内在龃龉状态,正是东汉中后期书法美学处于一种由实用而审美的历史转型阶段的写照。

到东汉末,蔡邕在《笔论》中提出“任情恣性”一说,就显示出了书法美学的进一步发展和成熟。蔡邕书论,现传于世的有《笔论》《九势》《篆势》《笔颂》等几篇,以《笔论》为最重要。但这篇文章的真伪尚有争议。我们以为,此文所提出的中心思想,与当时书法创作正趋向抒情任性的实际情况基本是吻合的,所以,这一阶段出现这样的文章是自然的。

《笔论》的陈述中有两点值得注意,第一是将“任情恣性”视为书法之本义,指出:

书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书先默坐静思,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神采,如对至尊,则无不善矣。

所谓先散怀抱,也就是首先使内在心情从外在事务中彻底解脱出来,达到一种“默坐静思,随意所适”的自由状态,这样即可进入一种“任情恣性”的创作境界。倘一开始就为世事所迫,为功利所拘,那是无法写出好字来的。应当说,蔡邕的看法虽寥寥几笔,却直达书法作为一门写意艺术的审美本质,可谓精彩、深刻。就东汉时代说,这一看法也带有某种程度的超前性。

但蔡邕毕竟还是汉代人。他无法真正突破汉代书法美学的局限性。所以第二,他又坚持书法“象形”的观点。我们知道,“象形”是汉字的原初形态,而汉字和书法的重大飞跃也正体现在对“象形”古意的突破上。汉隶取代古篆就是这样一种突破,这一点我们前面已有论述。但书法美学在这方面却稍嫌滞后,如《草书势》就讲过“写彼鸟迹”“观其法象”之类偏于“象形”观念的话。蔡邕在提出了“任情恣性”一说之后,也保留了“象形”论的“尾巴”:

为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。

这里所说的“ 为书之体, 须入其形”,“ 纵横有可象者,方得谓之书”等,显然还带有早期“象形”论色彩。当然它与早期“画成其物,随体诘诎”的象形观念已有区别。它所谓书法“须入”(摹拟)的“形”“象”,主要不再是客观存在的具体物象,而是某种客观的、物理的“形势”或气象。这即“若……”句式所蕴涵的意思。从历史发展的角度说,这种“若……”或“如……”句式一方面表明原始“象形”观念已显解体之势,一方面也意味着书法美学在走向“写意”论时仍难以完全割断与“象形”说的联系。这种情形似乎是古典书法美学的一种历史宿命。在其后的许多书论中,这种“若……”或“如……”句式不断得以重复使用,就是一个很好的例证。

不过,这丝毫不会削弱蔡邕书法美学思想的趋前性意义,其理论上的历史局限也恰好表明了其思想趋前的艰难和真实。作为一种理论上的矛盾现象,它让我们谛听到了中国书法文化正从文字向艺术,从实用向审美,从讲究“弘道兴世”向标举“超俗绝世”,从注重“写迹”“法象”向崇尚“务内”“随意”,一句话,从“象形”论、“功用”论向“写意”论、“观美”论过渡转变的历史足音。

总之,从东汉中后期始,无论在美学观念还是在艺术创作上,审美文化都已历史地显现出了某些新因素、新征象,表露出了新鲜活泼的生命气息。它昭示我们,中国审美文化即将告别一个旧的阶段,而迎来一个新的时代。一种真正的历史转型就要开始了。