文人翰墨 |漫谈郭沫若和他的手札

2018-11-01 16:45:46 来源: 点击:

一段时间,郭沫若从神坛跌下,似乎成了文化泡沫,轻轻一吹,便原形毕露。然而事实哪有那么简单?尽管郭沫若有时被“夸张”得没谱,但,泡沫消解,郭沫若依然立体、丰厚。

郭沫若有辉煌的过去,有显赫的现实;他著述丰赡,也漏洞频出。即使到了今天,我们还是不能确定一个真实的郭沫若,骂他的人挺多,说他好的人不少。

“郭沫若提着脑袋流亡日本十年”干了什么,无需一 一道来。其中的金文研究,让他在文字学、书法学领域赢得名声。此间,他在日本先后出版了《两周金文辞大系》《金文丛考》《金文余释之余》《古代铭刻汇考四种》《两周金文辞大系图录》等多种文字学著作。郭沫若在日本与著名学者、书法家容庚的数十通手札,已与读者见面,二人切磋金文的往事历历在目。容庚说:“我第一次收到郭沫若同志的信是在一九二九年八月,信末署名‘未知友郭沫若’。其时我在燕京大学任教,主编《燕京学报》,与郭沫若同志素不相识,当时也不了解他。但从来信看出,他正在日本研究古文字,接触到许多重要问题,苦于资料缺乏,研究工作不能顺利进行。在这封信中他提出两个学术问题同我商讨。出于对这位身在异域而致力于祖国古文字研究的‘未知友’的敬意,我随即复了他一封信,谈了些自己的看法。此后便不断地书信来往,商讨学术,互通声气,我和他成了文字上的朋友,只恨云山遥远,不得聚首畅谈。”容庚所言,透露出流亡日本的郭沫若对古文字的倾心。

古文字与书法有天然的文化关系。甲骨文研究领域的著名“四堂”——雪堂(罗振玉)、观堂(王国维)、鼎堂(郭沫若)、彦堂(董作宾),书名广播,一字难求。“四堂”中的郭沫若,后居国家副总理和全国人大常委会副委员长高位,声名更为显赫。

复归平静,看问题客观多了;政治迷尘散尽,我们的目光清澈起来。这时候的郭沫若,更具体、更真实了。

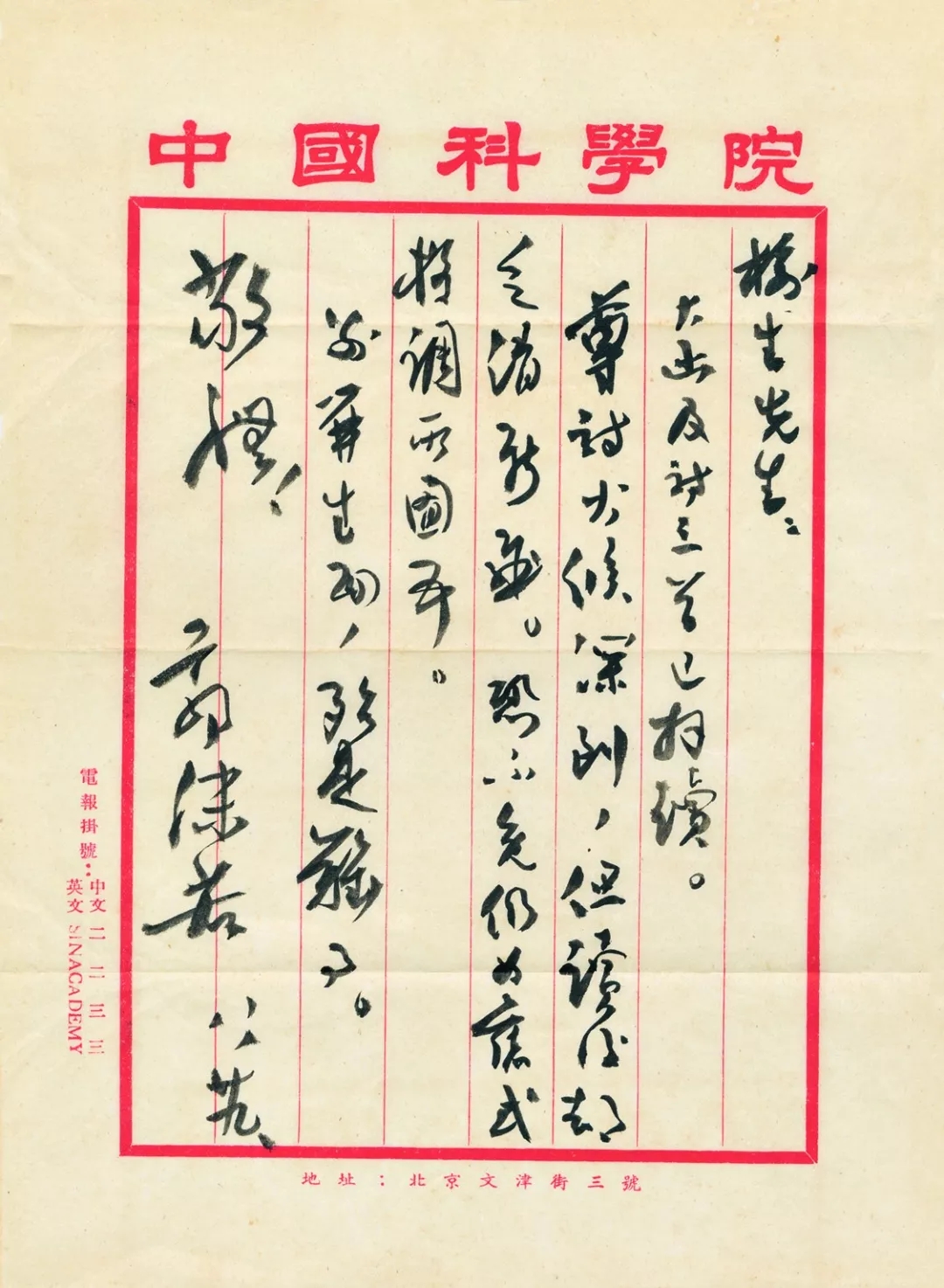

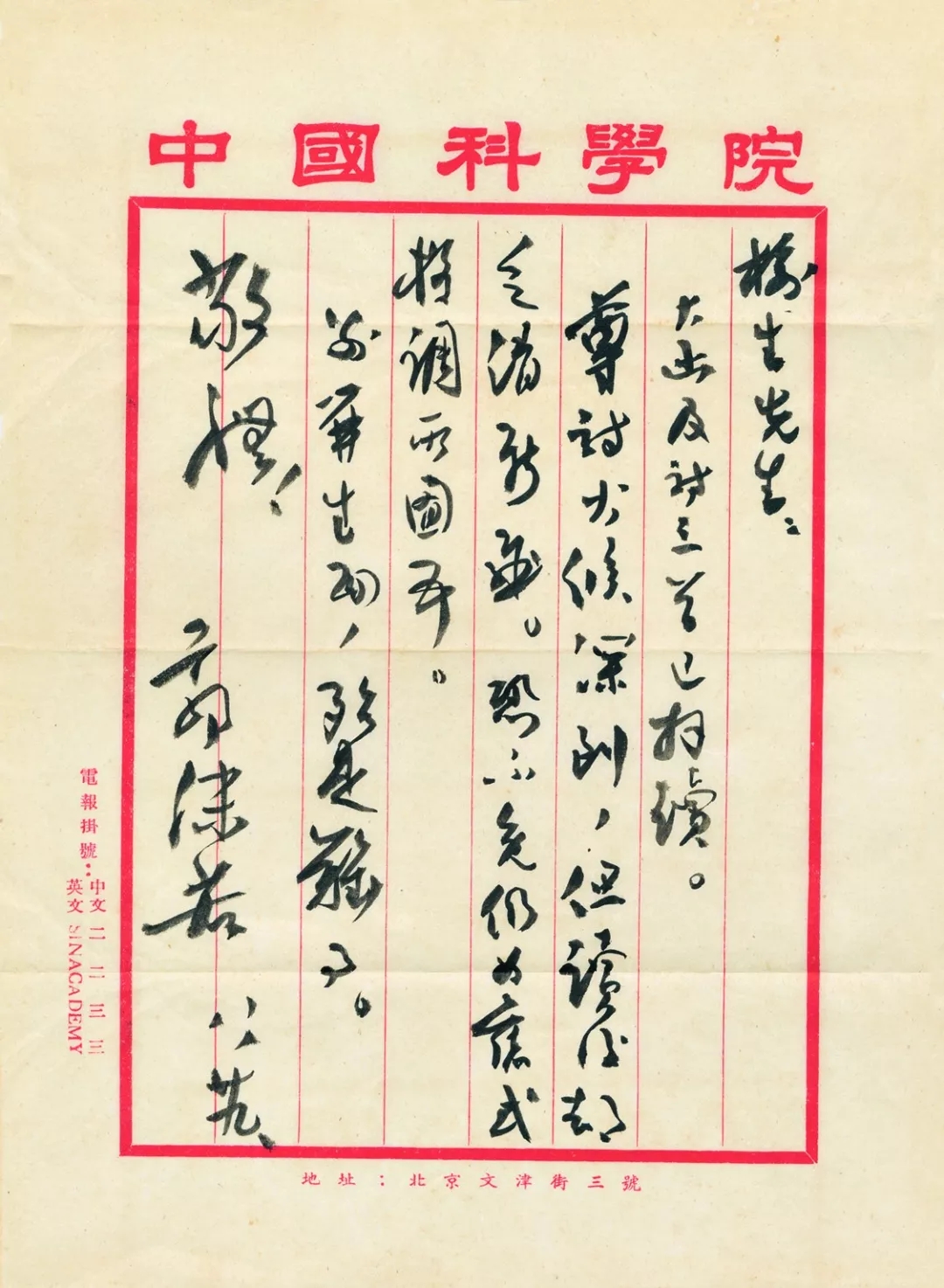

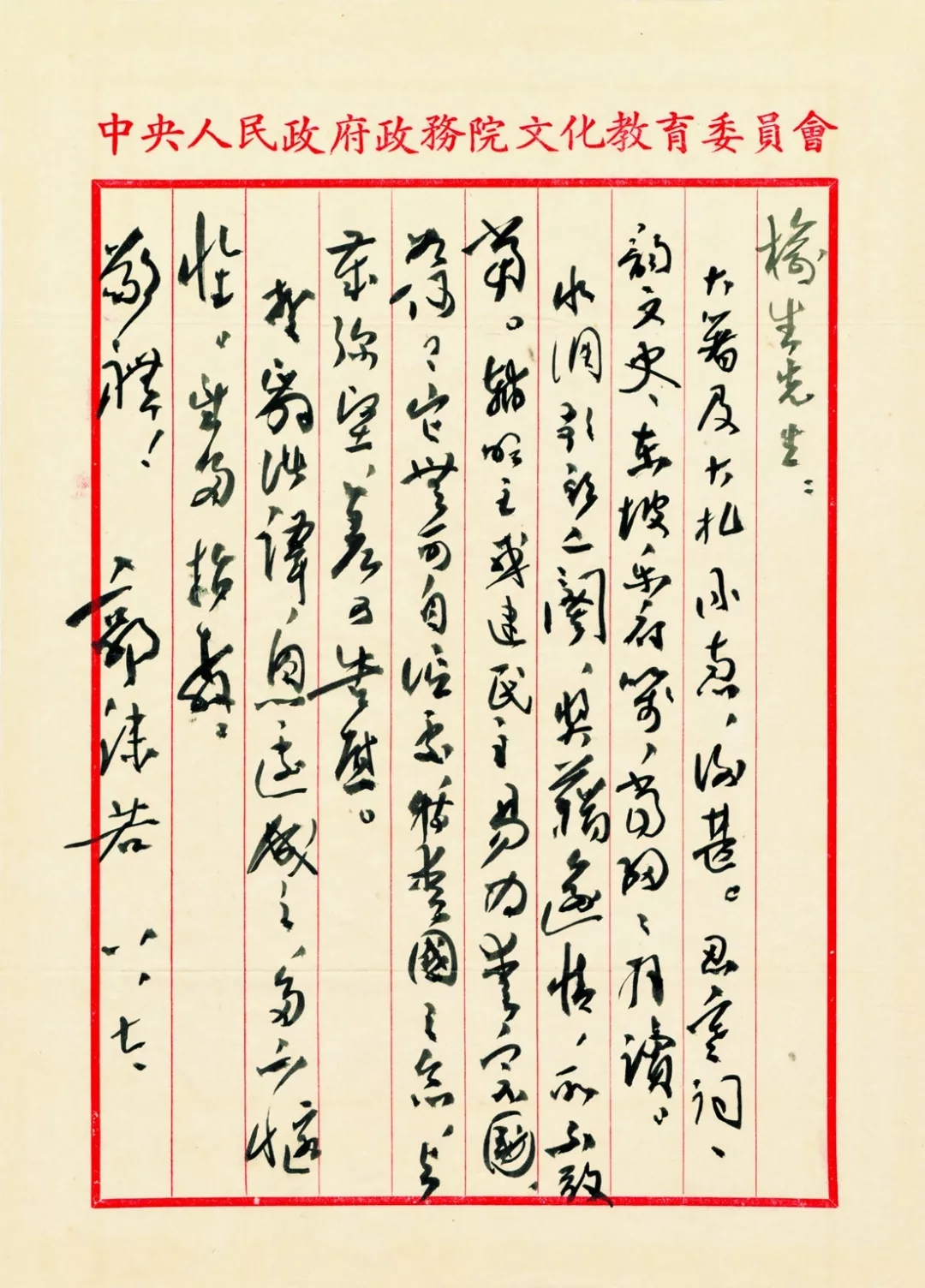

整理龙榆生友朋手札,看到郭沫若的三通手札,书卷气扑面而来。三通手札作于上世纪50年代,其中的《大函及诗札》,书法精良,内容也浮现郭沫若的思想状态——

榆生先生:

大函及诗三首已拜读。

尊诗火候深刻,但读后却乏清新感。恐不免仍为旧式格调所囿耳。

别开生面,殆是难事。

敬礼!

分析手札的文辞,可以复原郭沫若与龙榆生手札往来的因由,龙榆生寄呈郭沫若三首格律诗,郭沫若读后,觉得龙榆生诗作时代感不强,恪守旧韵也不是明智之举。言外之意,新的社会,写诗要与时俱进。龙榆生没有政治理想,他治词学、写格律诗,甘愿“为旧式格调所囿耳”,永远撵不上郭沫若的“清新感”。

手札文辞,是郭沫若政治人格的真实写照,手札书法,真的“别开生面”,是郭沫若作为书法家的真实写照。

历史深处的郭沫若,矛盾重重。一方面,他可以在甲骨文、金文中领略到中国人新的生命气象;一方面,他特别趋时,似乎刚刚吐芽的枝条,也能读出一片山河。本文不是谈郭沫若本人,固不在此纠缠。

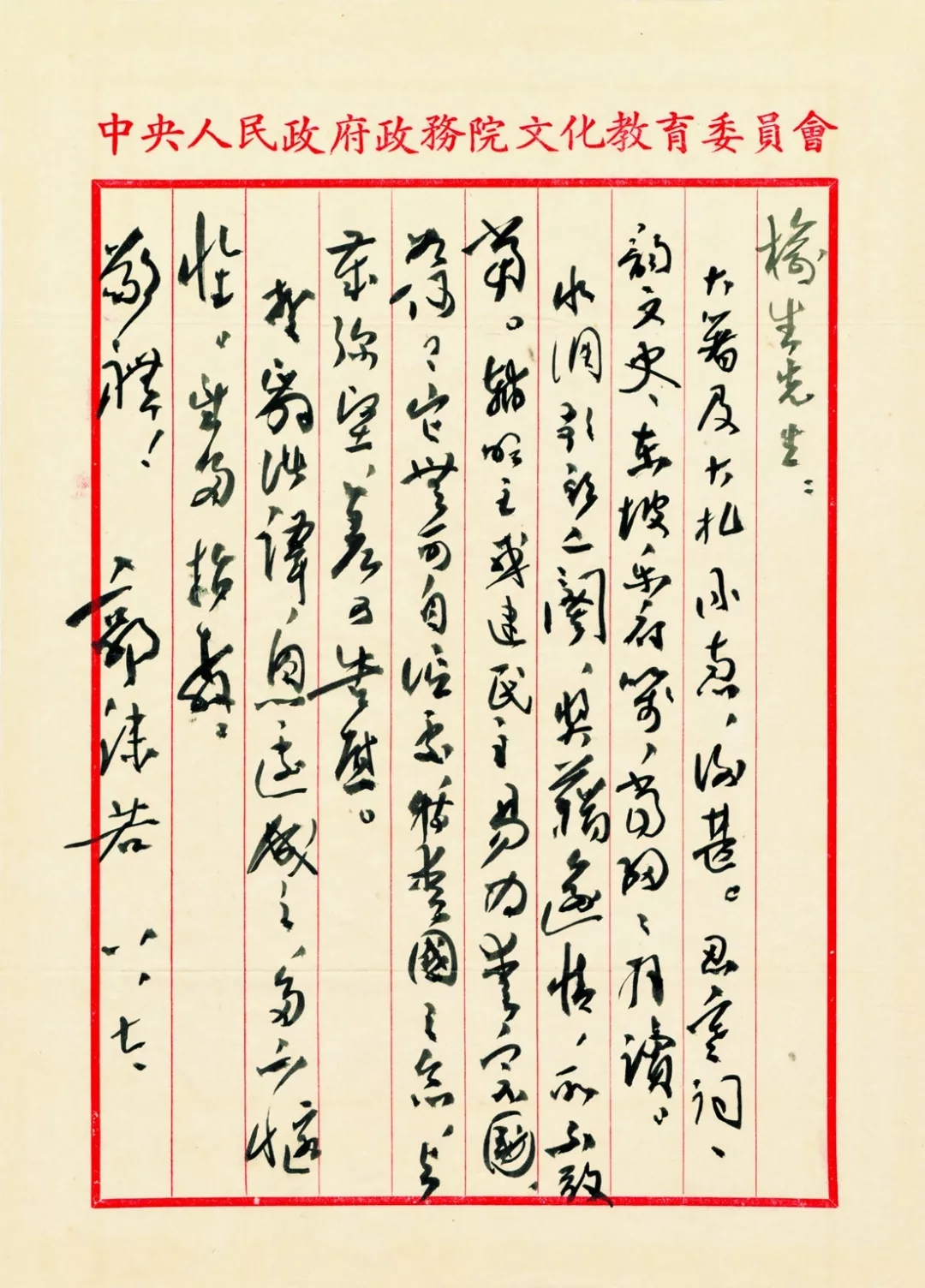

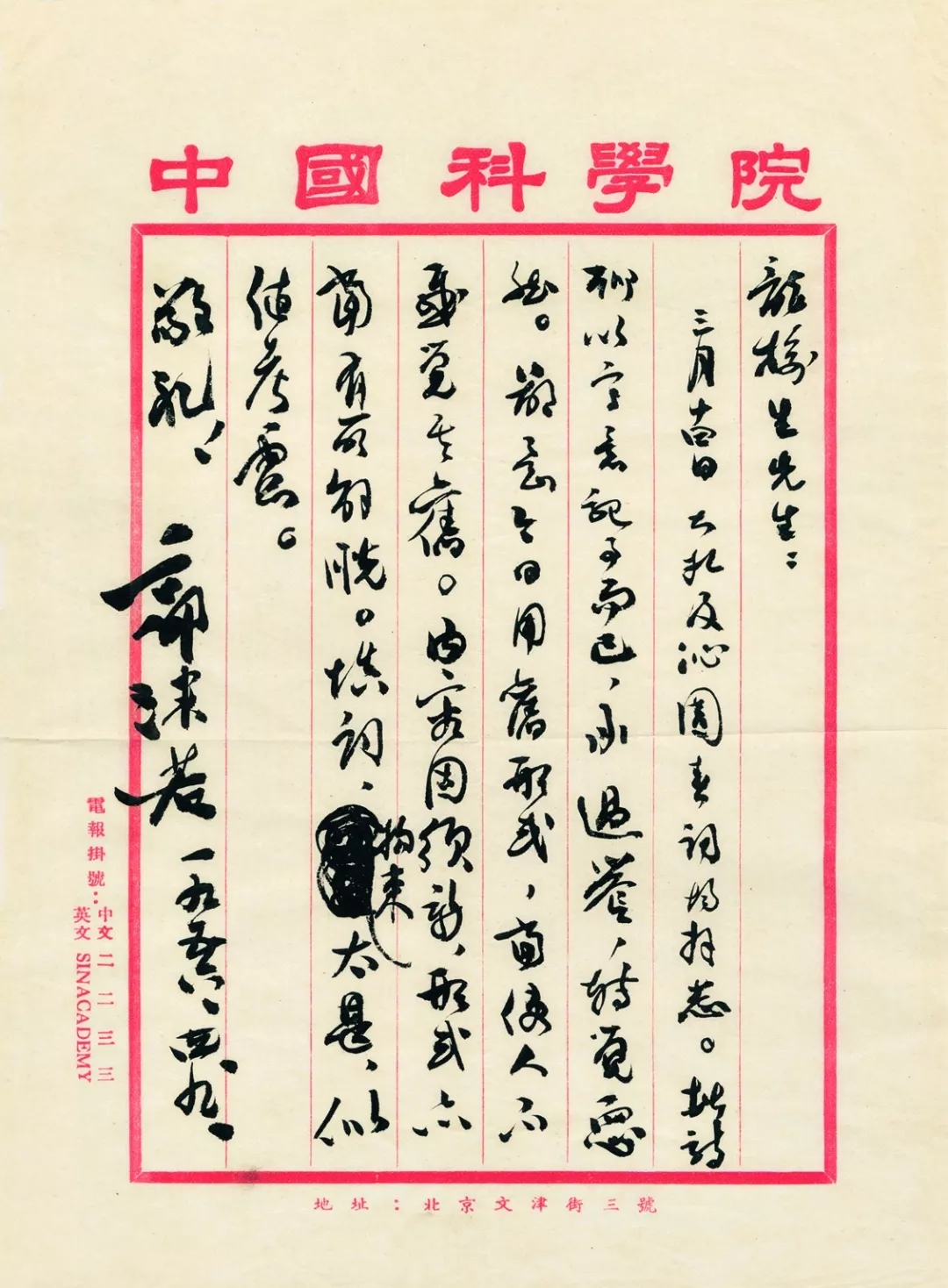

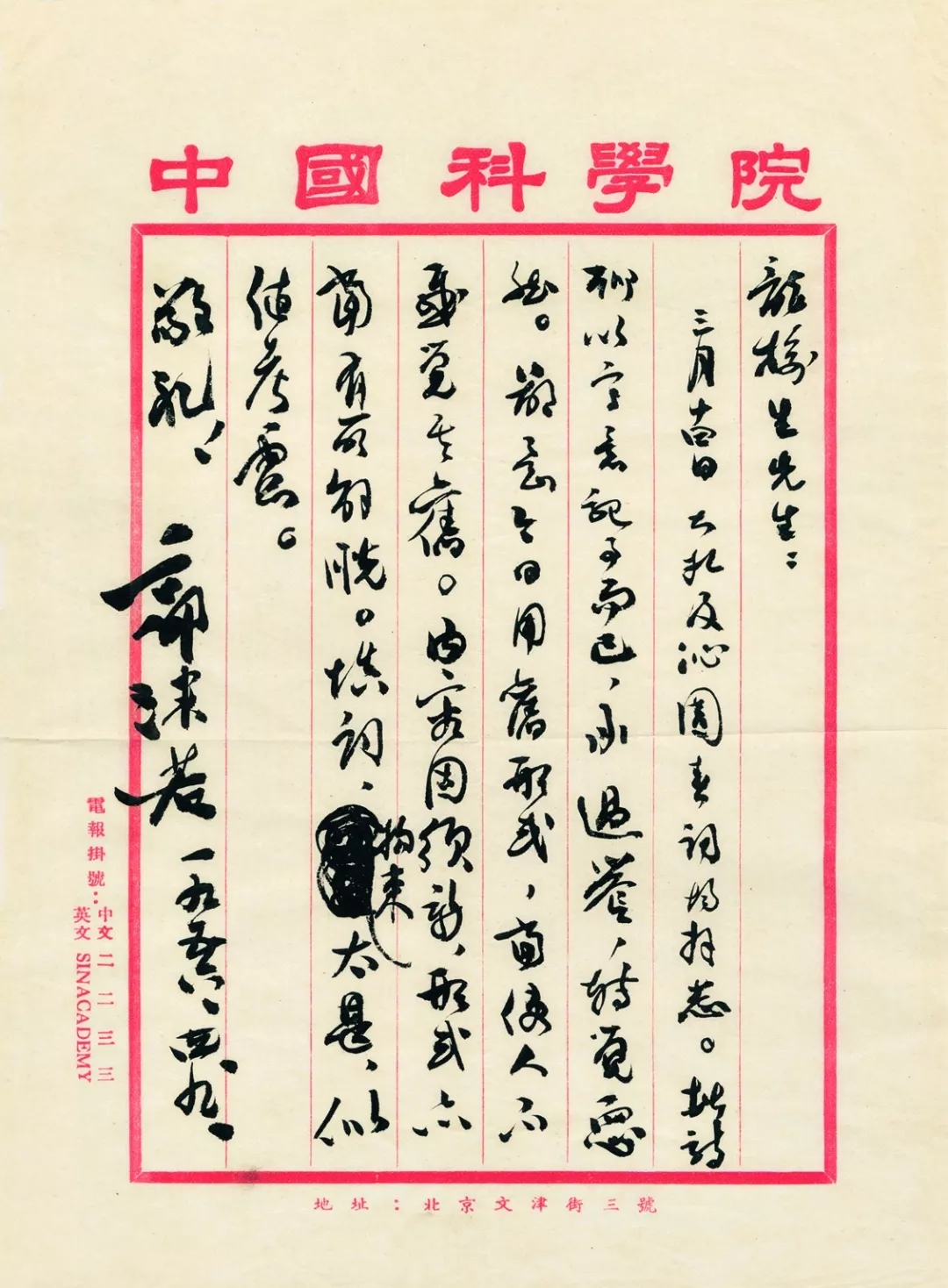

郭沫若的书法的确不同凡响。熟知未必真知,尽管我们看到很多郭沫若的笔迹,甚至有一点印象疲劳,不过,这三通与龙榆生的手札,让我们对郭沫若的书法有了真实的了解。《大著札》文辞叙述清晰,书法简劲、神逸;《三月十四日札》沉郁、旷达,是“二王”书风的直接体现;《大著札》为行草书,这是郭沫若书法的常态。行书稳中有动,草书繁中有简,上下呼应,节奏分明。作手札时,郭沫若正当壮年,控笔能力强,墨法于不经意间有巧思,浓淡相宜,轻重有序。郭沫若行草书是当代书法的重要存在。其一,传统功底与生命激情融合,书写不逾矩,贲张有法度,艺术感染力超强。其二,追求笔法的开张与字法的准确;作为公众人物,他写字收敛,作草书从不放纵笔墨,恪守草法,追求字法的准度。其三,对所书文辞的熟稔,提升了他毛笔书写的文化韵致,这也是郭沫若书法的魅力所在。他在《三月十四日札》中的一段话,谈的是诗词创作,也像他的书法“宣言”——“鄙意今日用旧形式,当使人不感觉其旧。内容固须新,形式亦当有所解脱。”

郭沫若是人文学科的通才,但是,他的书法一直被人看重,自己也在书法学术的纷争中有得有失。他质疑《兰亭序》是伪作,高二适反驳,最高领袖介入使争论《兰亭序》是否真伪的“兰亭论辨”有了多层含意。身陷其中的郭沫若,有没有难言之隐,不知道。

然而,作为书法家的郭沫若,举世公认。

郭沫若《大函及诗札》

郭沫若《大著札》

郭沫若《三月十四日札》

郭沫若有辉煌的过去,有显赫的现实;他著述丰赡,也漏洞频出。即使到了今天,我们还是不能确定一个真实的郭沫若,骂他的人挺多,说他好的人不少。

“郭沫若提着脑袋流亡日本十年”干了什么,无需一 一道来。其中的金文研究,让他在文字学、书法学领域赢得名声。此间,他在日本先后出版了《两周金文辞大系》《金文丛考》《金文余释之余》《古代铭刻汇考四种》《两周金文辞大系图录》等多种文字学著作。郭沫若在日本与著名学者、书法家容庚的数十通手札,已与读者见面,二人切磋金文的往事历历在目。容庚说:“我第一次收到郭沫若同志的信是在一九二九年八月,信末署名‘未知友郭沫若’。其时我在燕京大学任教,主编《燕京学报》,与郭沫若同志素不相识,当时也不了解他。但从来信看出,他正在日本研究古文字,接触到许多重要问题,苦于资料缺乏,研究工作不能顺利进行。在这封信中他提出两个学术问题同我商讨。出于对这位身在异域而致力于祖国古文字研究的‘未知友’的敬意,我随即复了他一封信,谈了些自己的看法。此后便不断地书信来往,商讨学术,互通声气,我和他成了文字上的朋友,只恨云山遥远,不得聚首畅谈。”容庚所言,透露出流亡日本的郭沫若对古文字的倾心。

古文字与书法有天然的文化关系。甲骨文研究领域的著名“四堂”——雪堂(罗振玉)、观堂(王国维)、鼎堂(郭沫若)、彦堂(董作宾),书名广播,一字难求。“四堂”中的郭沫若,后居国家副总理和全国人大常委会副委员长高位,声名更为显赫。

复归平静,看问题客观多了;政治迷尘散尽,我们的目光清澈起来。这时候的郭沫若,更具体、更真实了。

整理龙榆生友朋手札,看到郭沫若的三通手札,书卷气扑面而来。三通手札作于上世纪50年代,其中的《大函及诗札》,书法精良,内容也浮现郭沫若的思想状态——

榆生先生:

大函及诗三首已拜读。

尊诗火候深刻,但读后却乏清新感。恐不免仍为旧式格调所囿耳。

别开生面,殆是难事。

敬礼!

郭沫若 八、廿九

分析手札的文辞,可以复原郭沫若与龙榆生手札往来的因由,龙榆生寄呈郭沫若三首格律诗,郭沫若读后,觉得龙榆生诗作时代感不强,恪守旧韵也不是明智之举。言外之意,新的社会,写诗要与时俱进。龙榆生没有政治理想,他治词学、写格律诗,甘愿“为旧式格调所囿耳”,永远撵不上郭沫若的“清新感”。

手札文辞,是郭沫若政治人格的真实写照,手札书法,真的“别开生面”,是郭沫若作为书法家的真实写照。

历史深处的郭沫若,矛盾重重。一方面,他可以在甲骨文、金文中领略到中国人新的生命气象;一方面,他特别趋时,似乎刚刚吐芽的枝条,也能读出一片山河。本文不是谈郭沫若本人,固不在此纠缠。

郭沫若的书法的确不同凡响。熟知未必真知,尽管我们看到很多郭沫若的笔迹,甚至有一点印象疲劳,不过,这三通与龙榆生的手札,让我们对郭沫若的书法有了真实的了解。《大著札》文辞叙述清晰,书法简劲、神逸;《三月十四日札》沉郁、旷达,是“二王”书风的直接体现;《大著札》为行草书,这是郭沫若书法的常态。行书稳中有动,草书繁中有简,上下呼应,节奏分明。作手札时,郭沫若正当壮年,控笔能力强,墨法于不经意间有巧思,浓淡相宜,轻重有序。郭沫若行草书是当代书法的重要存在。其一,传统功底与生命激情融合,书写不逾矩,贲张有法度,艺术感染力超强。其二,追求笔法的开张与字法的准确;作为公众人物,他写字收敛,作草书从不放纵笔墨,恪守草法,追求字法的准度。其三,对所书文辞的熟稔,提升了他毛笔书写的文化韵致,这也是郭沫若书法的魅力所在。他在《三月十四日札》中的一段话,谈的是诗词创作,也像他的书法“宣言”——“鄙意今日用旧形式,当使人不感觉其旧。内容固须新,形式亦当有所解脱。”

郭沫若是人文学科的通才,但是,他的书法一直被人看重,自己也在书法学术的纷争中有得有失。他质疑《兰亭序》是伪作,高二适反驳,最高领袖介入使争论《兰亭序》是否真伪的“兰亭论辨”有了多层含意。身陷其中的郭沫若,有没有难言之隐,不知道。

然而,作为书法家的郭沫若,举世公认。

郭沫若《大函及诗札》

郭沫若《大著札》

郭沫若《三月十四日札》