刘墉临米芾,古人临帖竟然相差甚远......

2018-10-31 15:36:52 来源: 点击:

刘墉与翁方纲、永瑆、铁保三人齐名,并列为乾隆朝四大书家,其实四家之间的水平有落差,有评者认为刘墉“自成一家,貌丰骨劲,味厚深藏,不受古人宠拢,超然独出”,在四人之中,刘墉胜过其余三家,因为有了创新,有了自己的面目。

不过,在刘墉诸多传世书法中,有很多赝品和代笔。真伪之作加以对比,笔力和气息差异尤其明显,伪作明显少了灵动之气。

刘墉 《镜水瑶林七言联》

刘墉书法有深厚的积累,康有为赞其为“集帖学之成也”。刘墉晚年对北碑虽有涉猎,因多种原因,终不能摆脱帖学窠臼。平生主要取法颜真卿、苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌,“入乎古人而出乎古人”,融合了颜真卿的浑厚、苏轼的丰肥、米芾的淋漓、赵孟頫的圆润和董其昌的淡雅。

这其中,苏、米、董皆学颜。颜既是刘墉书风的根基,也是进一步融会贯通的钥匙,以颜的稳重来化解米的轻佻,同时又能将苏轼的媚趣冶为一炉。

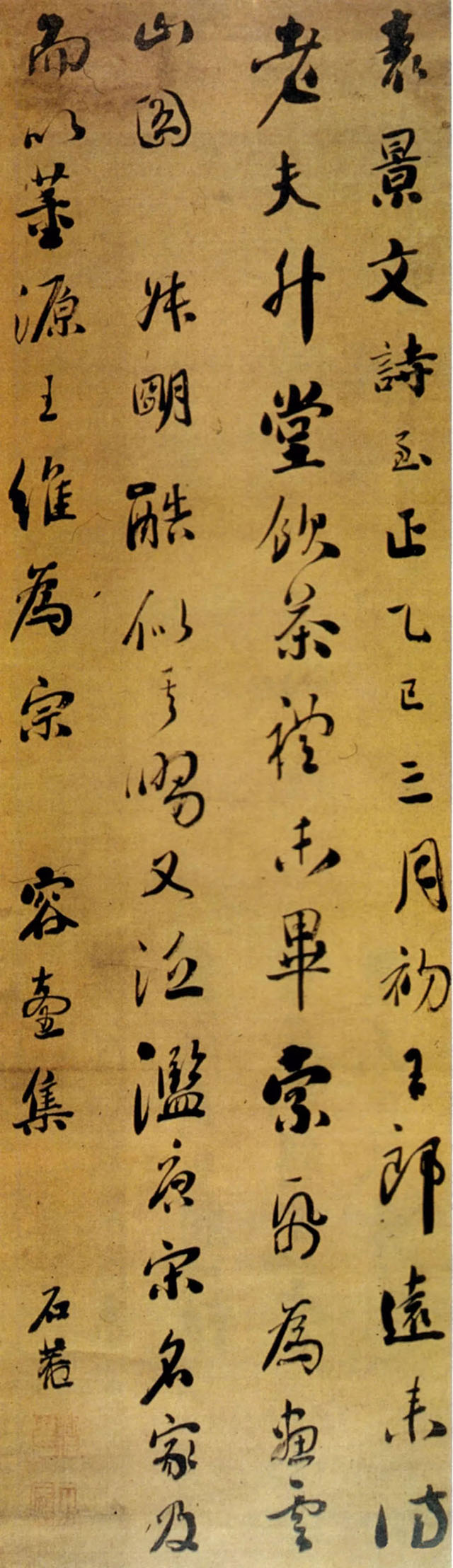

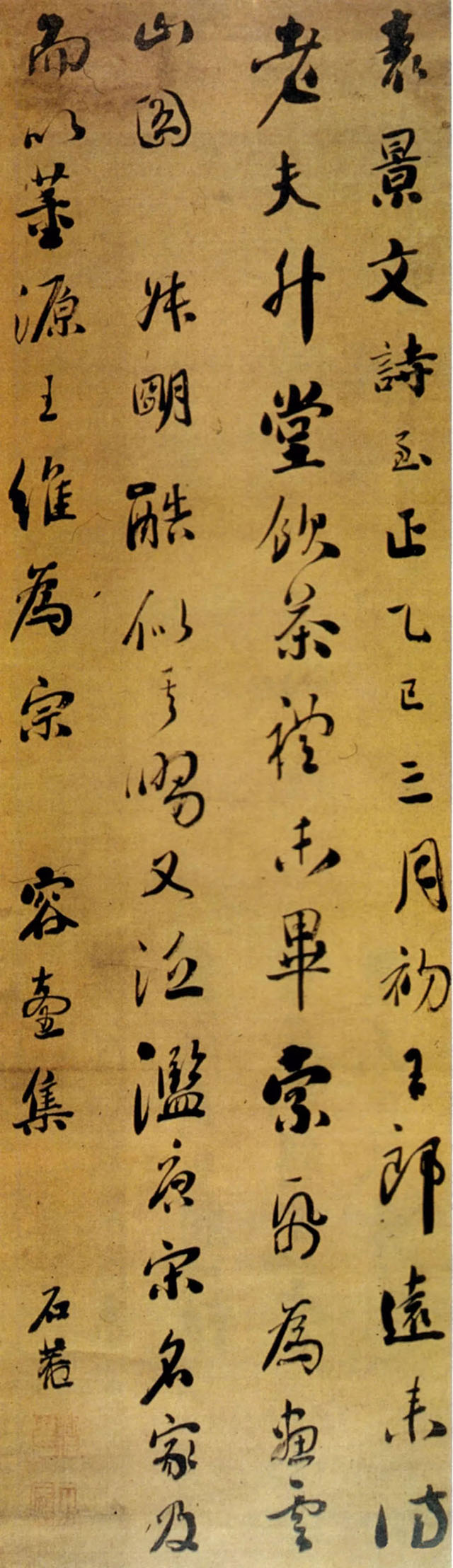

刘墉 《行书远景楼记轴》

对于刘墉书法的评价,却呈现出二元性。因刘墉喜用油烟墨,乌黑浓郁、光泽亮丽,加之字形外貌丰腴,不免有“墨猪”之诮。刘墉官居体仁阁大学士,被称为“浓墨宰相”,与王文治的“淡墨探花”相并称。

不过说到底,书法还是浓墨见精神。即便像董其昌,用淡墨并非总是常态,难显风骨,甚至可以说存在某种“误读”。就像对赵孟頫习惯上的评价是“肉多骨少”,是因为见多了刻本。

对董其昌的印象是空灵飘逸,是因为见多了小字。董其昌的大字,尤其是近十厘米见方的大字,完全是另外一回事,风格截然不同。强调这一点,说明看待书家不能有一种固定化的视角和思维,更不能贴标签。

刘墉《种成借与七言联》

“馆阁体”在清代异常炽盛,即便极有个性的书家,为了功名,也必须接受这种强化训练。“馆阁体”的标准是“乌、光、黑”。刘墉的书法无一不合,似乎还要加上肥和软这两点。但肥而不臃,肥而不腻,软不是媚软,而是柔软。初看丰圆软滑,若团团棉花,细审则骨骼分明,内含刚劲,可谓刚柔并济,所以时人以“珠圆玉润,如美女簪花。……迨入台阁,则绚烂归于平淡,而臻炉火纯青之境矣”来评价。

就此评价,换个角度来看,有个性和才情的书家,即使在年轻时涉猎馆阁体,最终还是能化出来。刘墉如此,王铎也是如此。很多书家被馆阁掩埋了。这说明,书家和书奴之间存在不确定的关系。

刘墉《录容台集语轴》

馆阁体从技法锤炼上来讲,本身也许没有价值,但坚持法度和刻苦用功的态度不能完全说是错。不得法是另一个层面的问题,需要区别对待。有的人被限制在既定框架中,难以自拔,而才情过人者,在实用场合为馆阁面目,但在特定的场景下,却能令人耳目一新,比如手札乃至日常酬答之类,可以完全放开,个性显露。

刘墉正是如此。“馆阁体”对书家确有限制性,不过事在人为,有时需要从个案的角度来看待。哪怕是“馆阁体”的底子,随着人生的老去,性情和修养的积累到了一定的火候,偶然欲书,总能看到性情之美。

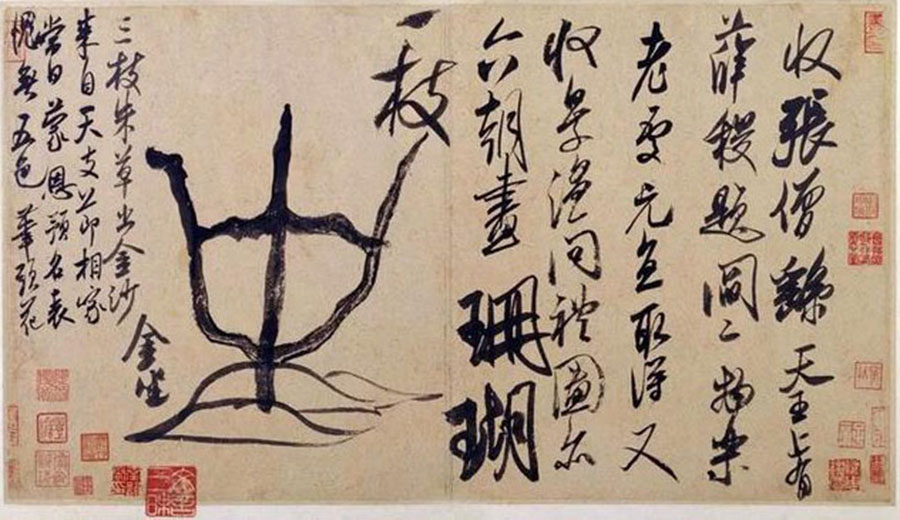

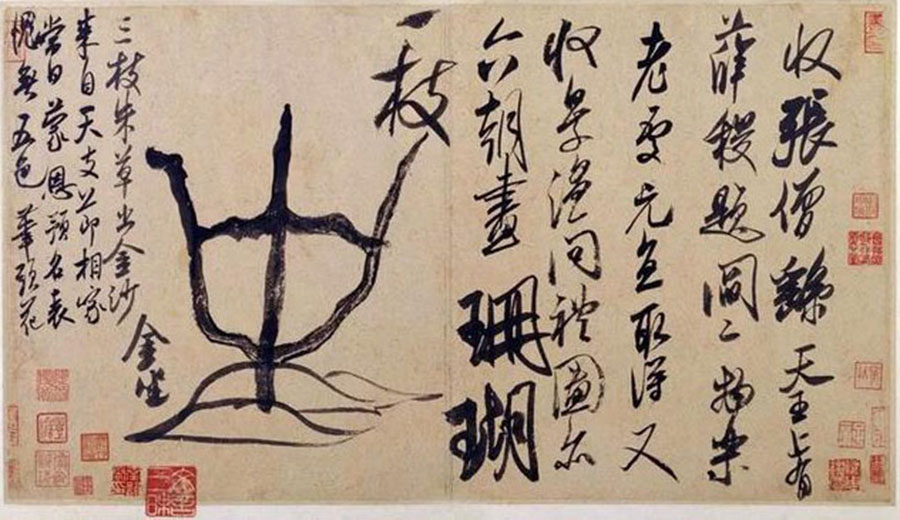

米芾《珊瑚帖》

《珊瑚帖》为米芾晚年墨迹,亦名《珊瑚笔架图》,书写材料乃浅黄色竹纸,很特殊。这是迄今发现最早的用竹纸书写的书法作品。

开篇题写“收张僧繇天王,上有薛稷题。阎二物,乐老处元直取得。又收景温问礼图,亦六朝画。珊瑚一枝”(画珊瑚笔架一座,旁书“金坐”二字),后有题诗:“三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。”这是米芾唯一一件亦书亦画的作品,但很大程度上被确认为书法作品,也预示了书画的结合。

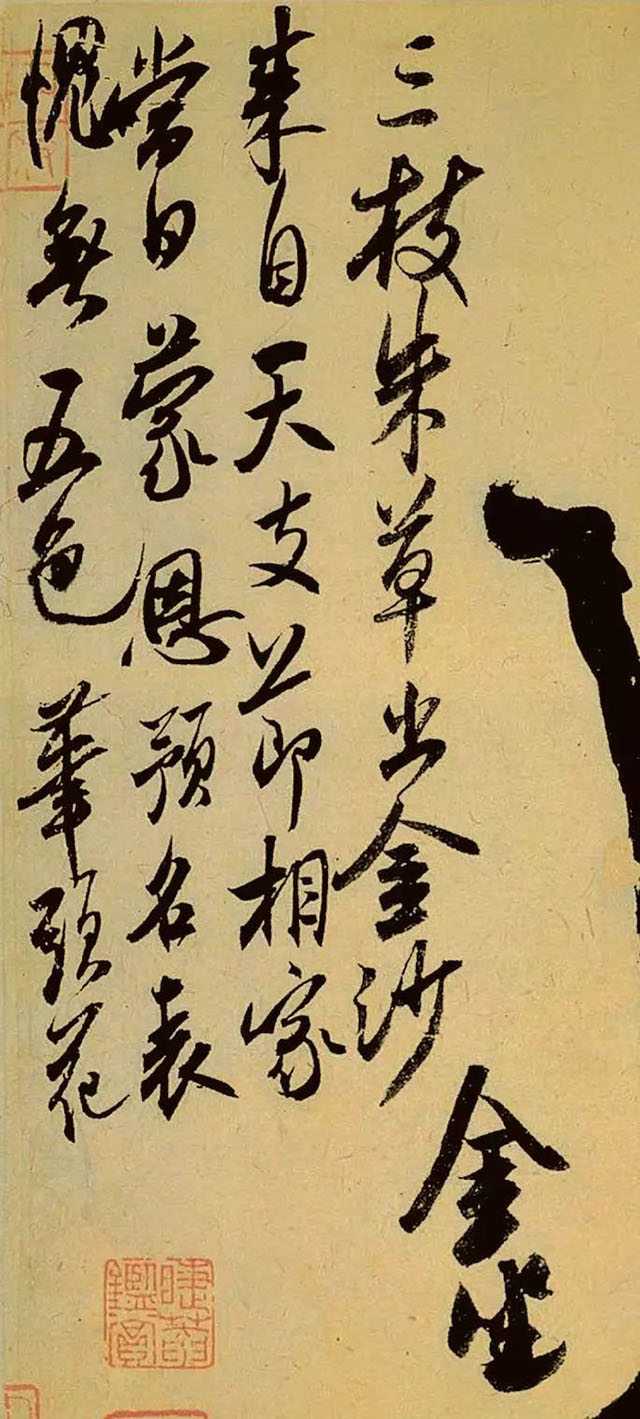

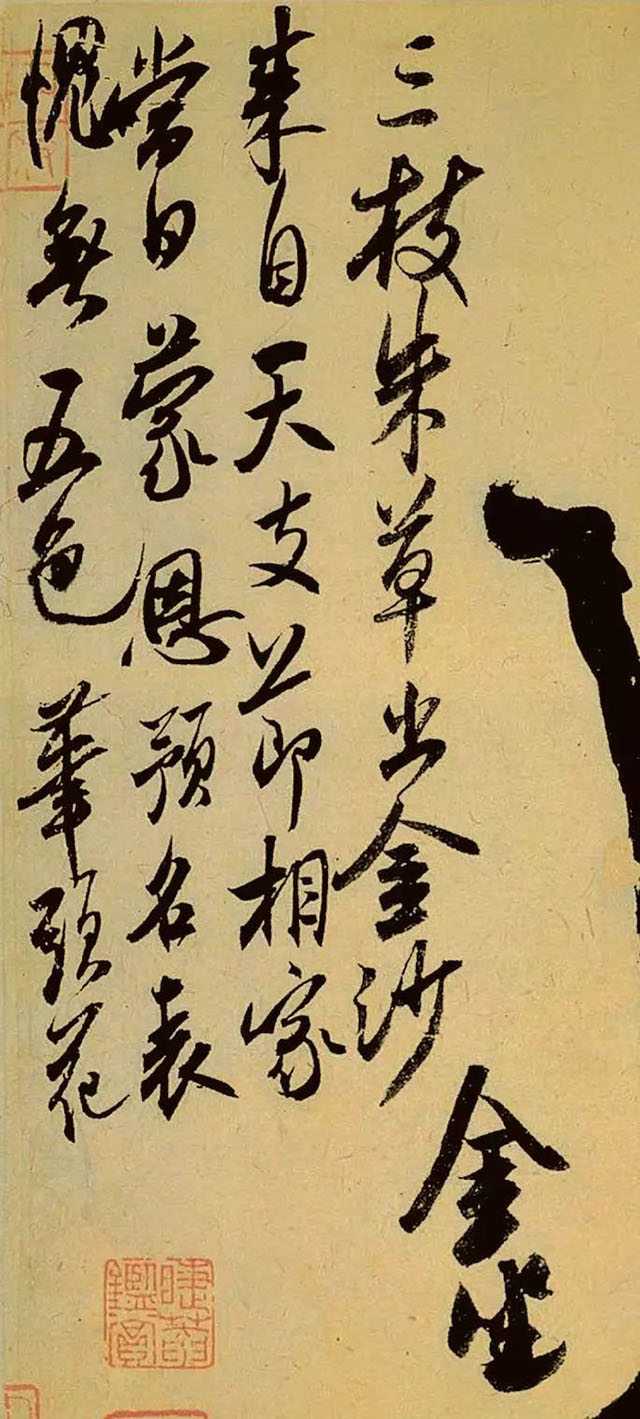

米芾《珊瑚帖》(局部)

米芾在诗书画印的融合上,有开创之功。米芾自称“刷字”,虽是自谦之语,却又是精要之论。“刷”概括了用笔迅疾而劲健,实现尽兴、尽势、尽力的特点,痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新。

《宋史·文苑传》说:“芾特妙于翰墨,沉着飞翥,得王献之笔意。”点出了米书之渊源。此帖用笔豪放稳健,结字宽绰疏朗,字态奇异超迈、潇洒奔放,但笔笔合于法度,神韵自然,别具意趣。元虞集评为“神气飞扬,筋骨雄毅”,元施光远称“米书中铭心绝品,天下第一帖”。

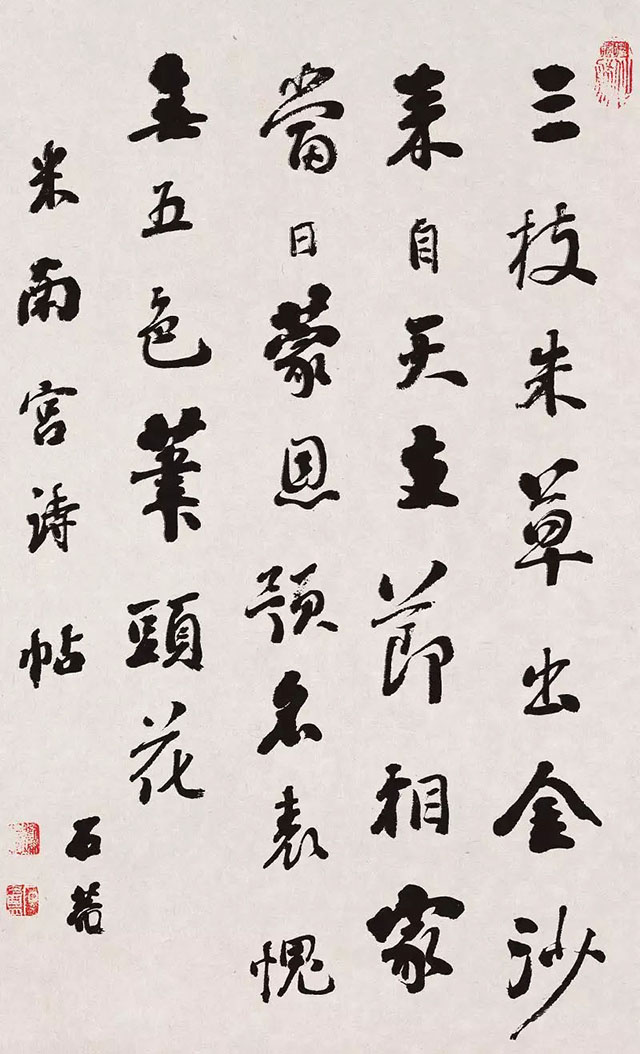

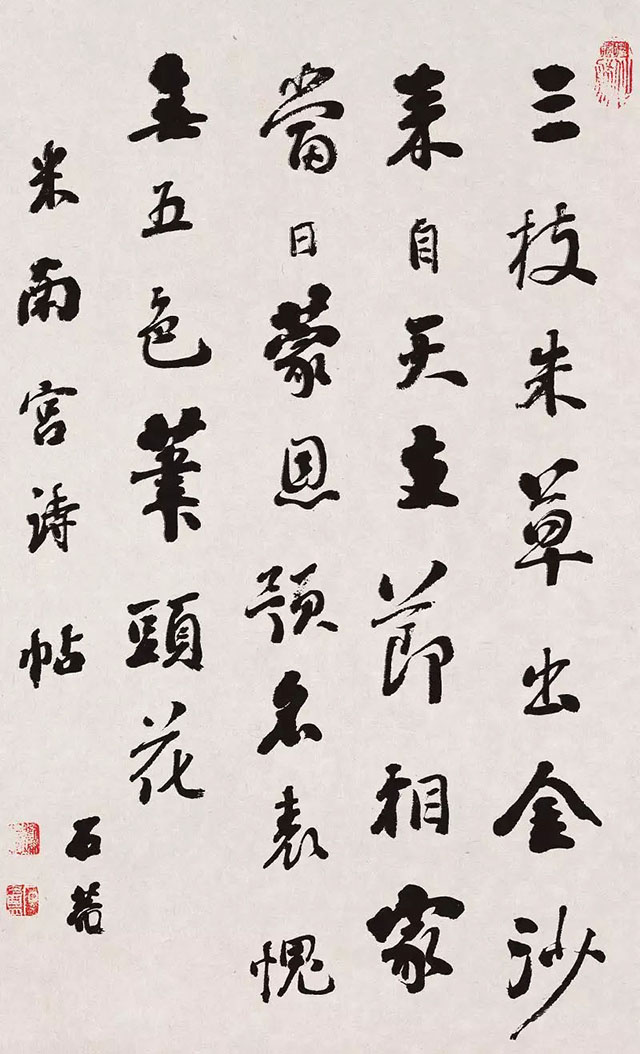

刘墉临米芾《珊瑚帖》

刘墉取法米芾,如何化为自家血肉?主要写颜,兼学苏,就此帖而言,因为是写老米诗句,自然会心不远。刘墉是不刻意于技巧的一类人,书风雍容,浓淡、粗细、大小、疏密皆自然而出。即便是写“馆阁体”,因为有志于书法,并非仅仅作为一种“工具”,如此就不会导致机械刻板。功力积累到火候了,修养和阅历也够了,动一些脑筋,用了心思,个性面目自然就出来了。

对比原作和临作,刘墉名义上是临,实际上也许连意临都不是,临作就是一件正式的创作,浑厚华滋、意态超然。此时刘墉的个人书法风格高度成熟,因为太熟悉了,顺手就借用了一下老米《珊瑚帖》中的题诗和内容。

刘墉《节录陆廷灿“续茶经”立轴》

很多书家在风格固化之后,临摹任何书法最终都是一个模式,差别在于,最终看到的是灵气还是死气。对于米芾、刘墉这类才气过人书家的作品,要通过多读其帖来领悟范本的精神。技法可学,但性情难模仿,所谓“学书在法,而其妙在人”,性情也是养出来的。学书不仅要了解所取法书家的风格,也要了解其基本渊源、得失,方能做到意在笔先。

不过,在刘墉诸多传世书法中,有很多赝品和代笔。真伪之作加以对比,笔力和气息差异尤其明显,伪作明显少了灵动之气。

刘墉 《镜水瑶林七言联》

刘墉书法有深厚的积累,康有为赞其为“集帖学之成也”。刘墉晚年对北碑虽有涉猎,因多种原因,终不能摆脱帖学窠臼。平生主要取法颜真卿、苏轼、米芾、赵孟頫、董其昌,“入乎古人而出乎古人”,融合了颜真卿的浑厚、苏轼的丰肥、米芾的淋漓、赵孟頫的圆润和董其昌的淡雅。

这其中,苏、米、董皆学颜。颜既是刘墉书风的根基,也是进一步融会贯通的钥匙,以颜的稳重来化解米的轻佻,同时又能将苏轼的媚趣冶为一炉。

刘墉 《行书远景楼记轴》

对于刘墉书法的评价,却呈现出二元性。因刘墉喜用油烟墨,乌黑浓郁、光泽亮丽,加之字形外貌丰腴,不免有“墨猪”之诮。刘墉官居体仁阁大学士,被称为“浓墨宰相”,与王文治的“淡墨探花”相并称。

不过说到底,书法还是浓墨见精神。即便像董其昌,用淡墨并非总是常态,难显风骨,甚至可以说存在某种“误读”。就像对赵孟頫习惯上的评价是“肉多骨少”,是因为见多了刻本。

对董其昌的印象是空灵飘逸,是因为见多了小字。董其昌的大字,尤其是近十厘米见方的大字,完全是另外一回事,风格截然不同。强调这一点,说明看待书家不能有一种固定化的视角和思维,更不能贴标签。

刘墉《种成借与七言联》

“馆阁体”在清代异常炽盛,即便极有个性的书家,为了功名,也必须接受这种强化训练。“馆阁体”的标准是“乌、光、黑”。刘墉的书法无一不合,似乎还要加上肥和软这两点。但肥而不臃,肥而不腻,软不是媚软,而是柔软。初看丰圆软滑,若团团棉花,细审则骨骼分明,内含刚劲,可谓刚柔并济,所以时人以“珠圆玉润,如美女簪花。……迨入台阁,则绚烂归于平淡,而臻炉火纯青之境矣”来评价。

就此评价,换个角度来看,有个性和才情的书家,即使在年轻时涉猎馆阁体,最终还是能化出来。刘墉如此,王铎也是如此。很多书家被馆阁掩埋了。这说明,书家和书奴之间存在不确定的关系。

刘墉《录容台集语轴》

馆阁体从技法锤炼上来讲,本身也许没有价值,但坚持法度和刻苦用功的态度不能完全说是错。不得法是另一个层面的问题,需要区别对待。有的人被限制在既定框架中,难以自拔,而才情过人者,在实用场合为馆阁面目,但在特定的场景下,却能令人耳目一新,比如手札乃至日常酬答之类,可以完全放开,个性显露。

刘墉正是如此。“馆阁体”对书家确有限制性,不过事在人为,有时需要从个案的角度来看待。哪怕是“馆阁体”的底子,随着人生的老去,性情和修养的积累到了一定的火候,偶然欲书,总能看到性情之美。

米芾《珊瑚帖》

《珊瑚帖》为米芾晚年墨迹,亦名《珊瑚笔架图》,书写材料乃浅黄色竹纸,很特殊。这是迄今发现最早的用竹纸书写的书法作品。

开篇题写“收张僧繇天王,上有薛稷题。阎二物,乐老处元直取得。又收景温问礼图,亦六朝画。珊瑚一枝”(画珊瑚笔架一座,旁书“金坐”二字),后有题诗:“三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。”这是米芾唯一一件亦书亦画的作品,但很大程度上被确认为书法作品,也预示了书画的结合。

米芾《珊瑚帖》(局部)

米芾在诗书画印的融合上,有开创之功。米芾自称“刷字”,虽是自谦之语,却又是精要之论。“刷”概括了用笔迅疾而劲健,实现尽兴、尽势、尽力的特点,痛快淋漓、奇纵变幻、雄健清新。

《宋史·文苑传》说:“芾特妙于翰墨,沉着飞翥,得王献之笔意。”点出了米书之渊源。此帖用笔豪放稳健,结字宽绰疏朗,字态奇异超迈、潇洒奔放,但笔笔合于法度,神韵自然,别具意趣。元虞集评为“神气飞扬,筋骨雄毅”,元施光远称“米书中铭心绝品,天下第一帖”。

刘墉临米芾《珊瑚帖》

刘墉取法米芾,如何化为自家血肉?主要写颜,兼学苏,就此帖而言,因为是写老米诗句,自然会心不远。刘墉是不刻意于技巧的一类人,书风雍容,浓淡、粗细、大小、疏密皆自然而出。即便是写“馆阁体”,因为有志于书法,并非仅仅作为一种“工具”,如此就不会导致机械刻板。功力积累到火候了,修养和阅历也够了,动一些脑筋,用了心思,个性面目自然就出来了。

对比原作和临作,刘墉名义上是临,实际上也许连意临都不是,临作就是一件正式的创作,浑厚华滋、意态超然。此时刘墉的个人书法风格高度成熟,因为太熟悉了,顺手就借用了一下老米《珊瑚帖》中的题诗和内容。

刘墉《节录陆廷灿“续茶经”立轴》

很多书家在风格固化之后,临摹任何书法最终都是一个模式,差别在于,最终看到的是灵气还是死气。对于米芾、刘墉这类才气过人书家的作品,要通过多读其帖来领悟范本的精神。技法可学,但性情难模仿,所谓“学书在法,而其妙在人”,性情也是养出来的。学书不仅要了解所取法书家的风格,也要了解其基本渊源、得失,方能做到意在笔先。