没"势",临得再像也没用!

书法的外在表现为形,有形必有势。有了势,文字就有了骨、筋、肉、血、气,不仅具备语言符号的功能,而且成为具有审美价值的书法。正因为势在书法中起到的重要作用,古代书家无不对势孜孜以求。汉晋南朝时期,书势成为一种文体,并出现了不少论势之作,著名的有汉代崔瑗的《草势》,蔡邕的《篆势》,卫恒的《四体书势》、索靖的《草书势》、(传)王羲之的《笔势论》等。正如康有为《广义舟双楫》所云:“古人论书,以势为先。中郎(蔡邕)曰‘九势’,卫恒曰‘书势’,羲之曰‘笔势’。盖书,形学也,有形则有势。兵家重形势,拳法重扑势,义固相同,得势便,则已操胜算”。康有为认为作书若得势,就能稳操胜算,于此可见他对势的重视程度。

书法之势,可分为点画之笔势、结字之体势、通篇之气势,而不同书体、不同书家的笔势、体势、气势都不相同。欣赏书法时,我们首先感受到的是书法通篇的气势,进而是体势,再到具体的笔势。而书写的过程与欣赏的顺序恰好相反,是从笔势到体势,再到气势的。

一笔之势简称笔势,它是由书写者用笔的方向、速度、力度所决定的。笔势的关键在于力。唐太宗《论书》曰:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生耳”。唐太宗临帖时从力度着手,因力得势,进而达到神似。我们临帖时,不能满足于形似,还要多留心其笔势。

李东阳《怀麓堂集》曰:“大抵效古人书,在意不在形。优孟效孙叔敖法耳。献之尝窃效右军醉笔,右军观之,叹其过醉。献之始愧服,以为不可及此。其形体尝极肖似,而中不可乱者如此,能书者当自知耳”。献之临羲之书,不及其父的,正是由笔势决定的线条质量,即骨、筋等因素。

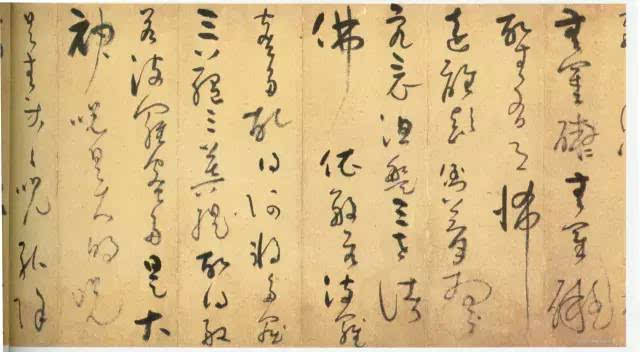

笔势又分顺势与逆势,顺者畅也,逆者涩也。顺势易行但笔画趋于浮滑,用逆势者方能万毫齐力,入木三分,故倡逆势行笔者多。逆势还表现在衄挫战掣之法中,传卫夫人《笔阵图》喻“横”如“千里阵云,隐隐然其实有形”,“努”如“万岁枯藤”,都表现了衄挫行笔产生的美感。《永字八法》则将笔画径称为势,依次为“侧势第一”,“勒势第二”,“努势第三”……其“努势第三”云:“努笔之法,竖笔徐行,近左引势,势不欲直,直则无力矣”。“陮势第四”云:“趯须蹲锋,得势而出,出则暗收”,等等。

可见,古人是将笔法与笔势视为一体的。笔势又可分为向势与背势。向背之势是极其精微的,如王僧虔《笔意赞》所云:“纤微向背,毫发死生。”王羲之书,用笔向背无一定之规,尽得天然之妙。至唐,欧阳询取背势,得书之险劲;颜真卿取向势,得书之宽博,然欧、颜之笔势已成规律,故在天然方面终不及王。

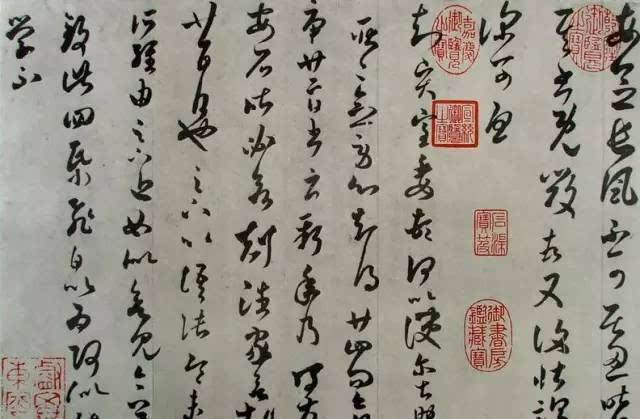

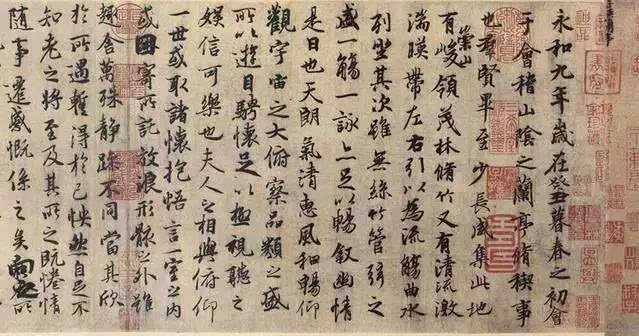

字的体势是靠笔势的综合作用表现出来的,往往呈现出较鲜明的运动趋向,如我们常说的某字取纵势,某字取横势,实际上是说那个字表现出纵向或横向运动的趋向。汉字各种书体本身常常具有特定的体势,如小篆的纵势,隶书的横势;正体的静势,草体的动势,等等。各书家作品中也呈现出不同的体势,如米芾的险峻之势,李邕、苏轼的欹侧之势,黄庭坚的辐射之势……王羲之书在结体方面则无定势,以《兰亭序》为例,其结体时而萧散,时而紧结,不显雕琢之迹。

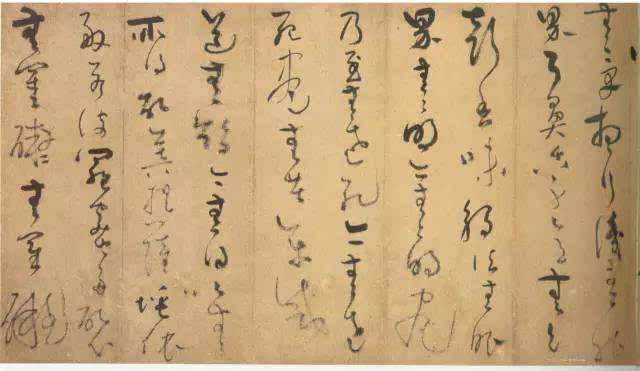

笔势与体势的共同作用使书法作品呈现出不同的气势。一幅好的书作不但要笔势生动,体势新颖,还要处理好整体与局部的关系,做到主次分明、上下呼应、奇正相生、疏密有致,如朱和羹《临池心解》所云:“凡作一字,上下有承接,左右有呼应,打叠一片,方为尽善尽美。即此推之,数字、数行、数十行,总在精神团结,神不外散”,这样才能表现出通篇的气势,才有了王羲之的萧散,颜真卿的满密,董其昌的简淡。

总之,势是书法生命力之所在。积点画以成字,累字而成篇,在书写过程中,一笔的笔势往往左右着一个字的体势,而一个字的体势又会影响到全篇的气势,正如《书谱》所言:“一点成一字之规,一字成终篇之准”。只有将笔势、体势等因素很好地结合起来,顺应“势来不可止,势去不可遏”的规律,才能写出有气势的佳作。