学画宜兼学书,写字是最好的训练办法

2018-10-24 16:57:09 来源: 点击:

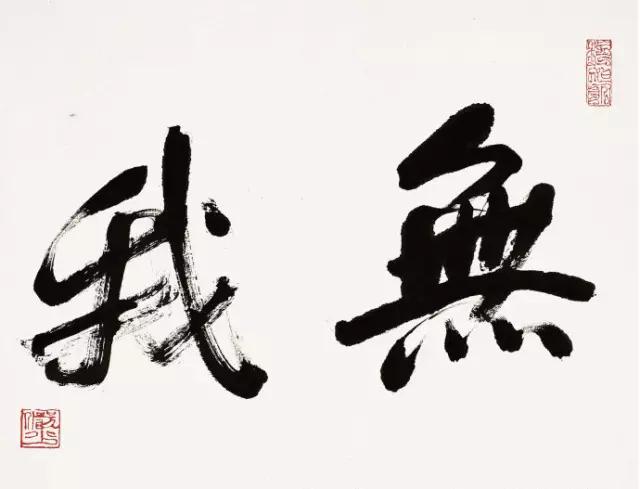

陆俨少

陆俨少,现代画家。又名砥,字宛若,上海嘉定县南翔镇人。1956年任上海中国画院画师。1962年起兼课于浙江美术学院,1980年在该院正式执教,并任浙江画院院长。擅画山水,尤善于发挥用笔效能,以笔尖、笔肚、笔根等的不同运用来表现自然山川的不同变化。

为什么常常遇到这样的学画人,初学时画还可观,到后来进步不快,甚至停步不前?当然还有其他因素,我看缺少写字功夫,或多写而训练不得其法,是一个很大的因素。

中国画注重骨法用笔,亦即首先讲究笔的点画。—支毛笔,用好它必须经过长期刻苦的训练,而写字是训练用笔的最好方法。要做到使笔而不为笔使,要笔尖、笔肚、笔根都能用到,四面出锋。要做到这点,是一辈子的事。

所以老辈告诉我们,画不必天天动笔,而写字则不可一日间断。书画同源,字写好了,对学好画有很大的帮助。

写字在进程中间,点画不能有一笔败笔;同样情形,—画之成,中间也要避免有败笔。写字中间,不能有败笔,是人们所能理解的,而作画中间,点线杂陈,千笔万笔,要求无一败笔,人所不能理解。

虽然古人有云,一有败笔可以随即掩盖改正。而不知如何改正,欲盖弥彰,越改越糟。只有在习字中间,一笔不苟,养好无败笔的习惯,那末起讫分明,浮烟涨墨,无所点污,而有透明之感。再则书法艺术沿流至今,名家辈出,总结了很多好的形象经验,如折钗股,屋漏痕,锥划沙等,用到画上去,能增加线条美。

字帖的临摹范本,亦多反映了名书家的忠义之气,或潇洒倜傥的高尚品质,耳濡目染,日久也会潜移默化受到影响,变化了学画人的气质。

所以我提出三分画画,人或认为画的分量太少了一些。其实读书写字占去十分之七,终极都为画服务,所以画是不嫌其少了。

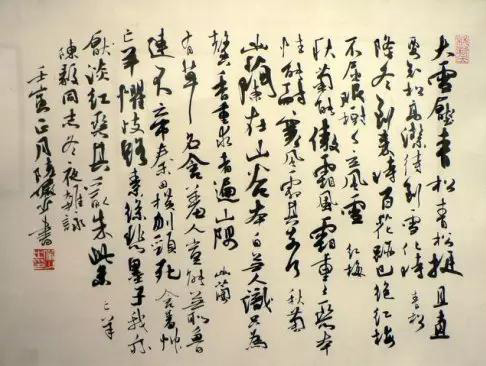

我于书法所用功夫,不下于画画。十四岁开始临帖,初临龙门二十品中之《魏灵藏》、《杨大眼》和《始平公》,继临《张猛龙》、《朱君山》等碑。三十岁后学《兰亭序》,如是复有年。

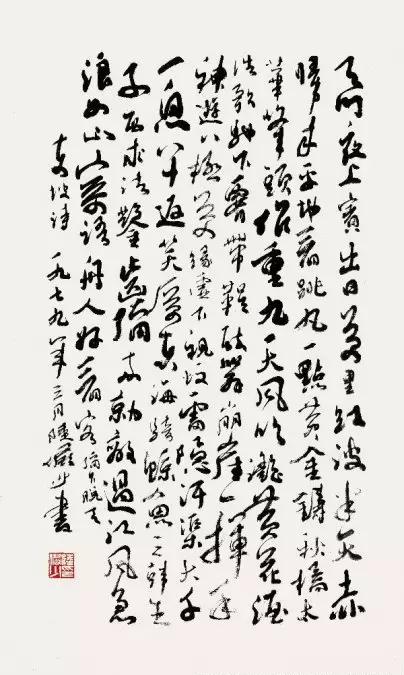

后来放弃临帖,改为看帖,尤喜杨凝式,下及宋四家诸帖,揣摩其用笔之法,以指画肚,同时默记结字之可喜者,牢记在心,一有余晷,抄书不辍,如是积纸数尺。随看帖,随手抄书,二者同时进行。看帖所以撷取共意,注入心目;抄书所以训练指腕,运转自如,二者相辅不悖,并行而不偏废。

我自创造此法,行之有效,得益甚大。我不看书法理论书,如八阵法、拨镫法等,觉得越看越糊涂。

虽然古人有云,一有败笔可以随即掩盖改正。而不知如何改正,欲盖弥彰,越改越糟。只有在习字中间,一笔不苟,养好无败笔的习惯,那末起讫分明,浮烟涨墨,无所点污,而有透明之感。再则书法艺术沿流至今,名家辈出,总结了很多好的形象经验,如折钗股,屋漏痕,锥划沙等,用到画上去,能增加线条美。

字帖的临摹范本,亦多反映了名书家的忠义之气,或潇洒倜傥的高尚品质,耳濡目染,日久也会潜移默化受到影响,变化了学画人的气质。

所以我提出三分画画,人或认为画的分量太少了一些。其实读书写字占去十分之七,终极都为画服务,所以画是不嫌其少了。

我于书法所用功夫,不下于画画。十四岁开始临帖,初临龙门二十品中之《魏灵藏》、《杨大眼》和《始平公》,继临《张猛龙》、《朱君山》等碑。三十岁后学《兰亭序》,如是复有年。

后来放弃临帖,改为看帖,尤喜杨凝式,下及宋四家诸帖,揣摩其用笔之法,以指画肚,同时默记结字之可喜者,牢记在心,一有余晷,抄书不辍,如是积纸数尺。随看帖,随手抄书,二者同时进行。看帖所以撷取共意,注入心目;抄书所以训练指腕,运转自如,二者相辅不悖,并行而不偏废。

我自创造此法,行之有效,得益甚大。我不看书法理论书,如八阵法、拨镫法等,觉得越看越糊涂。

写字切忌熟面孔,要有独特的风貌,使览者有新鲜感觉。而临摹诸家,也要选择字体点划风神面貌与我个性相近者。重点要看帖,熟读其中结体变异、点划起倒的不同寻常处,心摹手追,默记在心,然后加以化,化为自己的面目。我初学魏碑,继写汉碑,后来写“兰亭”。

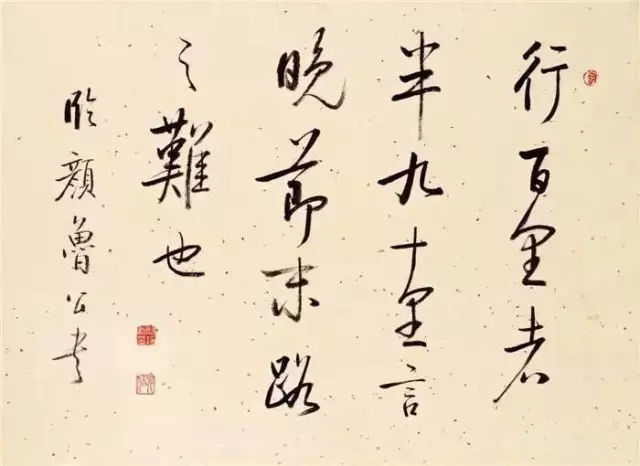

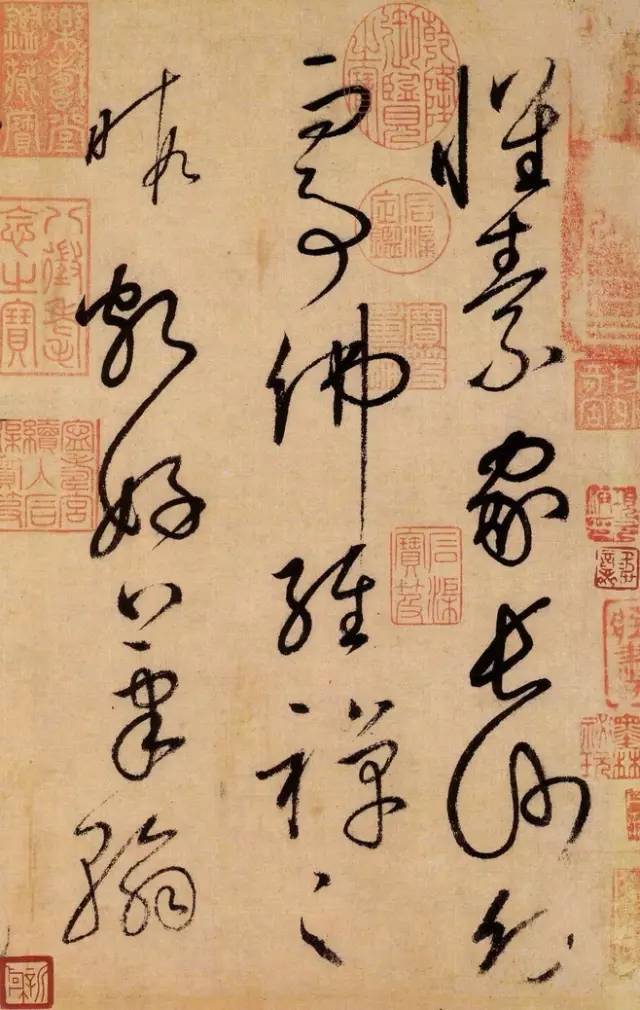

最初学杨凝式,旁参苏、米,以畅其气。但我对此诸家,也未好好临摹,不过熟看默记,以指划肚而已。杨凝式传世真迹不多,我尤好《卢鸿草堂十志跋》,但也未临过,不过熟看而已。杨凝式书出于颜鲁公,但一变而成新调。黄庭坚说:“世人竞学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔已到乌丝栏。”就是称誉其不是死学而化成自己的新意。

我们学杨凝式,也应该学他的精神,在他的基础上加以变化。所以我学杨凝式,不欲亦步亦趋,完全像他。因之有人看到我的书体,而不知其所从出。这是我的治学精神,不拘书法、作画,贯穿终始,无不如此。

学中国画要求练习书法,并非只是为了落款方便,最主要的还是为了让指腕筋骨肌肉在特定的弹性伸缩范围内得到训练。因为写一篇书法往往要求书体不杂,其字形往往总是差不多大小的,笔画的重复也很多,故有利于筋骨关节肌肉作较为整齐而和谐的弹性伸缩运动。诚如陆俨少所指出,训练用笔如老是毫无目的地凭空圈圈画画而无所依附,时间久了便会生厌,而练习写字则因有语音和意思的兼顾,能时时引发兴趣,便于长久反复的训练。

最初学杨凝式,旁参苏、米,以畅其气。但我对此诸家,也未好好临摹,不过熟看默记,以指划肚而已。杨凝式传世真迹不多,我尤好《卢鸿草堂十志跋》,但也未临过,不过熟看而已。杨凝式书出于颜鲁公,但一变而成新调。黄庭坚说:“世人竞学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔已到乌丝栏。”就是称誉其不是死学而化成自己的新意。

我们学杨凝式,也应该学他的精神,在他的基础上加以变化。所以我学杨凝式,不欲亦步亦趋,完全像他。因之有人看到我的书体,而不知其所从出。这是我的治学精神,不拘书法、作画,贯穿终始,无不如此。

学中国画要求练习书法,并非只是为了落款方便,最主要的还是为了让指腕筋骨肌肉在特定的弹性伸缩范围内得到训练。因为写一篇书法往往要求书体不杂,其字形往往总是差不多大小的,笔画的重复也很多,故有利于筋骨关节肌肉作较为整齐而和谐的弹性伸缩运动。诚如陆俨少所指出,训练用笔如老是毫无目的地凭空圈圈画画而无所依附,时间久了便会生厌,而练习写字则因有语音和意思的兼顾,能时时引发兴趣,便于长久反复的训练。

不过对一般中国画家而言,画家练字和书家练字因目的不同,训练角度也应有所不同。书家每每忌讳写字布如算子,有的书家甚至要求每一笔画本身都有变化,而画家写字则不妨布如算子,力求单纯,如金农、吴昌硕等画家的字便是如此。

现代李可染甚至自我创造出一种极其呆板的字体——“酱当体”(即像过去酱园和当铺墙上工匠描写的极其刻板的正体字),有意通过几乎近于刻板的工整,来对笔气进行节律性的约束(李可染反复强调“行笔要高度控制”),以体会其同中有异的奥妙。

现代李可染甚至自我创造出一种极其呆板的字体——“酱当体”(即像过去酱园和当铺墙上工匠描写的极其刻板的正体字),有意通过几乎近于刻板的工整,来对笔气进行节律性的约束(李可染反复强调“行笔要高度控制”),以体会其同中有异的奥妙。

从作画纵横挥洒的实际需要出发,学习练笔在开始时更宜多练大字,即如沈宗骞所说的:“能于规矩中寻空阔道理。”以使气雄健壮阔,不致局促拘束,无回旋余地。宜先致广大(当然是节节致广大),再求精微(当然也是节节求精微);然后再致广大,再求精微。

在以后的阶段,就要大字和小字兼练,工整的和随意的字兼练。但不管用笔如何收放变化,总要让它呈相对较为稳定的节律性运动,以合于宇宙之气同中有异、异中有同的弹性伸缩机制。

此外,书法是中国画家的恒久之功,但也并非唯一之功。毕竟有些笔画的筋骨关节肌肉活动,单单通过书法还是练不到的,如山水中的各种点法、皴法,花卉的有些特殊画法等。在画史上释仲仁画梅花,自谓“用心四十年作花,圈始圆耳”,当然这圈法也决不是单凭书法能练就的。因而我在不断练书之外,也时常进行画法的局部演练,如撇竹写兰,拉长线条和打圈之类。