胡问遂:出帖“六部曲”

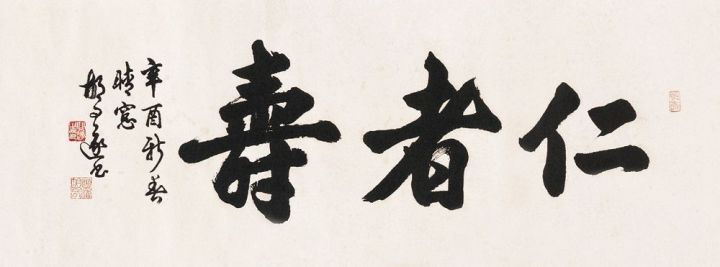

胡问遂(1918-1999),浙江绍兴人。幼承家学,少小即有书名。1951年师从沈尹默,各体皆能,尤擅真、行、草书。楷法取径颜真卿,上溯晋唐诸名家,得力于北朝碑版;行书兼采米法,旁及苏、黄;草则服膺怀素,得明人韵致。帖碑互用,融会贯通,所作笔力雄肆,气势开张,评者以为险不怪,平不颇,方圆兼施,敦厚质美,径畦别开,成一家面目。1960年,调入上海中国画院,为筹建上海中国书法篆刻研究会——竭尽全力。1961年4月,“书刻会”成立后,主持日常工作。1961-1965年,兼任上海美专、上海市出版学校书法教师。除创作、教学外,还致力书法理论研究,历年发表论文有《书法的结体》、《论入帖和出帖》、《再谈侧锋》、《书法的习气和创新》等几十篇。出版有《大楷习字帖》、《常用字字帖》、《胡问遂行草字帖》、《胡问遂书法集》等十一种。1979年,参加首批书法家代表团,访问日本。曾先后在绍兴、上海、北京等地举办个展。1987年,在上海师范大学所摄的《中国书法》教学影片主讲《怎样写好楷书》。1989年,由上海书协摄录艺术经历,辑入《书坛耆宿》电视系列片。1991年,上海电视台摄录播出专题片《家邻三味书屋——记著名书法家胡问遂》。曾任上海中国画院画师、第一届书法篆刻展览会评委、上海市七届政协委员、中国书协第二届理事。为上海书法家协会主席团成员、上海市文史研究馆馆员、中国民主同盟会员。

学书法的同志经常会碰到这样两种情况:未入门的难于掌握笔法,登堂入室的又苦于依人作嫁,难为出路。这两个问题俗称入帖和出帖,现在分别谈点这方面的体会。

前面的文章《胡问遂:入帖“五字真经”》谈的是“入帖”问题,今天的文章来谈谈“出帖”问题。

作为书法艺术,光是入帖,那是不可能大有作为的,必然要在钻进去的同时,还要跳出来,那就是既要“入帖”,更为重要的还要“出帖”。入帖并不太难,只要勤学完全可以学会。

但是说到出帖,这就意味着成家,就是说要自成一家之法,至少要形成自己的风格和面目,这个难度当然是很高的。难度固然高,但也不是不可达到的。

如何才能出帖?下面谈点古人的经验和我的体会。

01

破立重思想

入帖强调继承传统,出帖则要求推陈出新。在这先后离合之间,说明了艺术贵乎独创的普遍规律。艺术的独创,首先是思想的解放,对古人成就采取批判的态度,而不是全盘接受。因为对古人成就如果毫无批判,这只有两种解释:不是迷信古人,以为凡是古的都是金科玉律,是不可更易的,就是思想停滞,安于现状,根本没有自立成家的要求。

扬雄有言:“言为心声,书为心画。”作品之所以有面目,能够自立成家,它的一个主要方面就是作品能够充分表现作者的情性。一个有个性的作者,其作品必然不同于他人,而有其独特的风格和面目。这就是包世臣所说的“形质具而性情见”。所以作品要变,要出帖,要自成风格,第一对原帖不能无批判地全部接受,要敢于批判,不迷信古人是突破的一个起点。

王羲之在书法艺术上的成就是前无古人的,他的作品确实达到了尽善尽美的地步,可是王献之在十六七岁时就对他父亲提出了“大人宜改体”的意见;韩愈在《石鼓歌》中也批评“羲之俗书趁姿媚”。再有一个张怀瓘说得更具体,他说:“逸少草有女郎材,无丈夫气……无戈戟铦锐可畏,无物象生动可奇。”这些评论都是悬了极高的标准,是在某些特定场合提出来的。

我们姑不论其正确与否,如果从解放思想,敢于批判,不迷信权威这一角度来理解,还是有它积极的教育意义的。艺术上的突破,首先是思想的解放,思想上要敢于突破,不突破就不能有所发展。

02

剖析在精研

对古人不迷信,不泥古,只是在出帖问题上迈出了第一步。至于具体到孰优孰劣、应取应舍,那是认识问题不断深化的结果,因为对某一家的评论,不论如何抽象,总是有所见而后才有所指的,而这种所见所指是必须经过不断研究之后才作出的。

张怀瓘论王羲之书有这样几句话:“然剖析张公(芝)之草,而秾纤折衷,乃愧其精熟。损益钟君(繇)之隶,虽运用增华,而古雅不逮。”羲之师承钟、张真草,张怀瓘用了“剖析损益”四个字来概括他,这是非常精辟的论述。因为不剖析不研究就不知他的优劣所在,不明好坏,何从取舍?这是学术研究上的必然手段。

入帖要剖析才能渐人佳境,逐步掌握笔法笔势,而出帖更要深入研究,反复分析,才能别开生面。分析解剖不但可以应用于古人,同样也适用于自己,根据自己具体情况,扬长避短,是剖析的另一个任务。何况越是高级的艺术越是不容易理解,只有在认识不断提高的基础上,实践才能逐步提高。“学而不思同则罔,思而不学则殆”,这句应当贯彻于学习过程始终的名言,是出帖的关键。

03

势变形自异

李邕有两句警告学书者应该自立成家的名言,他说:“学我者死,似我者俗。”这说明学古人是不能一味模仿的,特别是不能照搬照抄,艺术贵乎独创,所以历来就有“出主人奴”之说。

南齐王僧虔论书云:“索靖传芝草而形异,甚矜其书。”这一书法上的史实他说得很简单,但却说得非常扼要。西晋索靖,是汉末草书大师张芝的姊孙,他传芝草而变其形迹,甚自矜名其字势为银钩趸尾。索靖师其心而不师其迹,故能荣名后世。

现在,如果你是学褚字的,那么若要突破褚字的字形就要找找什么是褚字的主要矛盾。这个矛盾应当是褚字疏瘦流媚,似癯实艘,以及经过褚遂良强调过的分隶遗形。这些字形之所以需要更易,并不因为它不好或者不美,问题是只有突破这些特征,才能树立自家面目。学褚如果仍然趋于疏瘦一路,那么纵然精巧如薛稷也是难成大器的。

只有颜真卿的学楮,才是独立特行,脱尽形迹。他把相背的褚字字势,一反其意,成为相向。一字之变,青出于蓝,遂为书坛雄杰,黄山谷跋杨凝式书云:“世人尽学《兰亭》面,欲换凡骨无金丹,谁知洛阳杨疯子,下笔便到乌丝栏。”这叫做遗貌取神,或者叫做不似之似。这个改造扬弃的过程不是一次十次百次可以奏效的。而是实践——认识——再实践——再认识的反复钻研,经过长期的曲折前进才能完成,但不论如何曲折,其方式方法大致如此。

这里特别应该着重指出的,要想突破字形面貌,最根本的一条,首先要变换笔势。这是因为字形结构的产生,来源于笔势往来运动时所留存于纸上的形迹。所以要变易字形,自成面目,首先就应该考虑变动你的笔势,因势生形,势如果变了,形状自然有异。

这里不妨再举一个大家耳熟能详的例子,清代何子贞,他为了自立成家,跳出板滞僵化的馆阁体桎梏,毅然改用回腕的方法,于是笔势大异,写出了面目一新的何字,终为一代大家。我举这个例子,如果有人跟着去学,那就不是我的本意了。

04

是损必有增

王羲之继承钟、张真草书,张怀瓘把它概括为“剖析损益”四个字。上面说了“破”,说了“剖析”。这里再谈谈“损益”的问题。

一般说来要跳出原帖有两方面的办法,这就是“损”和“益”。“损”是删削,“益”是增益。删削是去掉原作者作品里所包涵的时代精神和他的个人习性。“益”是对删削后的字势进行补充,或者就某些特征给予夸张或强调,这两种手段都能够政变原作的形貌。

上面的“遗貌取神”只做到了“损”,所以它还只是自立成家的开端。它需要加强充实,需要增益时代好尚和体现个人的特有风格。

盛唐开元以前的字,一般说来笔姿偏于瘦劲,故杜诗有“书贵瘦硬始通神”之句,但是这种瘦劲一路的书风发展到了一定的时候,就必然趋向转化。到了开元、天宝以后,书风丕变,笔墨就日渐丰腴起来,出现颜真卿、苏灵芝等以肥见长的一辈书家。今天大家都喜爱雄强活泼一点的字,这个倾向我以为就是我们社会主义意气风发、欣欣向荣的时代好尚。在我们这个伟大的时代,难道我们还会去爱好死气沉沉的馆阁体吗?这是一个方面。

另一方面还应该有你自己的一套,什么是自己的一套?上面所说的褚字的那些独特的形貌,就自然而然地体现了褚遂良带有时代烙印的独特的个性和气质,而这些独特的艺术特征是通过用笔的轻重徐疾,肥瘦方圆,干湿浓淡表现出来的。它的孰轻孰重,方圆肥瘦,这里面就有书家自己的爱憎,表现着书家的个性。何况文字是符号,它不像绘画那样受到形象的束缚,从某种角度说来,它可以更强烈地寄托和发挥作者的个性,所以在作品中增加你的风格,就好比商品上贴上了一张你所特有的商标,使百花齐放的文艺园地里增加了一个新品种。

05

增损有极限

艺术作品强调有风格,要求有个人面目。其实风格面目是人人皆有的,它好比人的面貌,一样的耳目口鼻,由于生得高低大小,远近阔狭,因此有的就显得平庸,有的就显得俊美,有的丑陋,有的奇伟。书法强调自成面目,要求作品与众不同,一望宜人,或者惊心骇目,引起人们无穷的联想,予人以美的享受。但是有些作品虽然也别具一格,却使人看了不快,这也和人一样,面目可憎,举止猥鄙,那种庸俗气格令人望而却步。

艺术作品的面目,是表达作者情性学养的一种自然的流露,是在长期写作中由于使笔行墨的轻重快慢所形成的结果,它不是一时一地随着作者主观意图可以做作出来的。矫揉造作是不入识者之目的。

有一次东坡和山谷论书,山谷故意批评东坡的字如“压扁虾蟆”,东坡反讥一句说山谷的字是“死蛇挂树”,两人相互指摘。这说明虽同为一代大家,但从自成面目的角度看来,都已到了增损的极限。

欧阳率更的字是以“险绝”著称的,他把字的笔画安排到了极其危险的边缘,再过去一点点就要超过重心,但是由于强劲的笔力,所以还是危而实安。常言有“增一分太肥,减一分太瘦”的话,这些都说明事物发展到一定阶段时,矛盾就到了极限。康有为在《广艺舟双楫》中说:“冬心板桥,参用隶笔,然失则怪,此欲变而不知变者。”同样是这个观点。超过极限,神奇成为腐朽,就不是艺术了。

06

功夫在诗外

有人为追求个人风格,以黑为浑厚,以乱为多变,以怪诞为奇险,以剑拔弩张为雄强豪放,这种求变创新的精神是可贵的,可惜对艺术存在着错误的理解,以不美为美,反映出作者学识素养和水平的问题。

黄山谷论书有这样一段话:“王著临《兰亭序》、《乐毅论》、补永禅师周散骑《千文》皆妙绝。同时极善用笔,若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵,自胜李西台、林和靖矣。盖美而病韵者王著,劲而病韵者周越,皆渠依胸次之罪,非学者不尽功也。”

上面说的“破立”、“剖析”、“损益”可说无一处不与作者的学识素养有密切关联。以不美为美,嗜痂之癖,肥瘦皆病,这些都和学养相关,不能设想个思想庸俗,学识浅陋的作者,能够创作出耐人寻味给人美感的作品来。

我这里套一句山谷的话,“若使胸中有书数千卷,则书不病韵”,作为一个书法家除了专业的基本功以外,应该随时提高自己学识修养,使作品能够起到团结人民,教育人民的作用。

陆放翁教他儿子作诗,说了一句发人深省的话,他说:“若要作好诗,功夫在诗外。”这是至理名言,愿与爱好书法的青年同志们共勉之。